Естественная смерть планктона

Каковы причины смертности зоопланктона помимо выедания хищниками? Важнейшую роль играют биотические факторы, в первую очередь — плохое качество пищи: недостаток в ней фосфора, азота, полиненасыщенных жирных кислот. Вторая причина смертности — паразиты и эпифиты зоопланктона, вызывающие эпидемии в водоемах и влияющие не только на смертность, но и на рождаемость. В-третьих, негативно воздействуют на зоопланктон «цветущие» цианобактерии. Вред, наносимый ими, возможно, связан не только с их токсичностью, но и с низкой потребительской ценностью цианобактерий в качестве продукта питания. Действие абиотических факторов: температуры, ветра, скорости течения, растворенного кислорода, pH — менее глобально как во времени, так и в пространстве, и зоопланктон либо мигрирует из дискомфортных для него условий, либо, переждав неблагоприятный период, быстро восстанавливает структуру популяции.

В статье проанализированы современные косвенные и прямые методы оценки не связанной с хищниками смертности зоопланктона. Работа проведена на основе литературных, в том числе и собственных, данных сотрудником Института биофизики Сибирского отделения РАН О. П. Дубовской.

Не связанная с хищниками смертность планктонных ракообразных заинтересовала ученных в связи с низкой эффективностью биоманипуляций «сверху». Биоманипуляции в пресноводных водоемах имеют целью изменить тип «цветения» фитопланктона в водоеме и уменьшить количество цианобактерий: бурное их развитие с последующим отмиранием ведет к нарушению кислородного режима, гниению и выделению токсинов. К тому же большинство видов цианобактерий является трофическим тупиком в пищевых цепях гидробионтов.

Биоманипуляции проводят «снизу» или «сверху». Биоманипуляция «снизу» обычно состоит в снижении фосфорной нагрузки на водоем или увеличении соотношения N/P (путем добавления азота), т.к. именно фосфор провоцирует бурное развитие цианобактерий.

При проведении биоманипуляции «сверху», осуществляемой согласно классическому трофическому каскаду (хищные рыбы -> планктоноядные рыбы -> растительноядный зоопланктон -> фитопланктон), из водоема либо удаляют рыб-планктонофагов, либо, наоборот, вселяют в водоем хищных рыб, поедающих планктонофагов. Однако практика показывает, что эффективность биоманипуляции сверху составляет всего около 20%.

Оказалось, что доля смертности планктонных ракообразных (в частности, доминирующих дафний), употребляющих в пищу водоросли, связанная с рыбами, — не велика. Летом наблюдается депрессия популяций дафнии. Вклад выедания рыбами в это снижение численности колеблется от 1 до 40% и скорее препятствует восстановлению численности популяций дафнии уже после депрессии. Сам спад численности в основном вызван «естественными» причинами.

Было проанализировано множество причин не связанной с хищниками смертности рачкового зоопланктона пресноводных водоемов умеренных широт.

Увеличение температуры воды может приводить к снижению усвоения пищи и скорости фильтрации взрослыми особями, а также к дегенерации яиц и даже к их абортированию. В природных условиях такое случается не часто, т.к. дафнии могут избегать повышенных температур путем миграции ко дну, а прогрев всего столба воды наблюдается практически только в мелких водоемах в особенно жаркие дни или в охлаждающих установках ГРЭС.

Ветер, вызывая циркуляцию, турбулентность, перемешивание слоев воды, также может влиять на смертность зоопланктона. Были отмечены случаи прилипания дафний к поверхностной пленке воды из-за завихрений, индуцированных ветром. В мелких озерах турбулентность воды может приводить к повреждению планктона солнечным ультрафиолетовым излучением. Прибойная волна, вызванная ветром, взмучивает воду, что, как отмечалось, приводит к гибели кладоцер и циклопов (см. веслоногие ракообразные). Однако восстановление планктонных популяций происходит на 4-7 суток.

Высокие скорости течения — в местах впадения или истока рек — препятствуют развитию лимнического, озерного, зоопланктона. Критическая скорость течения для жизни такого планктона равна 0,25 м/с.

Гибель зоопланктона от гипоксии в природе маловероятна, т. к. планктон, совершая миграции, способен избегать зон пониженного содержания кислорода. Некоторые виды дафний при недостатке кислорода начинают синтезировать гемоглобин, так что их гемолимфа и всё тело окрашивается в красный цвет. Правда, это весьма энергозатратное мероприятие, за которое популяции в итоге приходится расплачиваться снижением продуктивности.

Диапазон pH водоемов, пригодных для существования зоопланктона, довольно широк — 5,5-10,5. Величины pH выше указанных встречаются крайне редко — при цветении удобряемых эвтрофных водоемов.

Токсические вещества, в том числе пестициды, весьма сильно влияют на смертность ракообразного планктона. В частности, дафнии реагируют на присутствие токсиканта уже в дозе 10-5 мг/л, что обуславливает широкое применение дафний в качестве индикатора чистоты вод. Чувствительность к пестицидам повышается при низкой концентрации кислорода или в присутствии выделений личинок некоторых комаров.

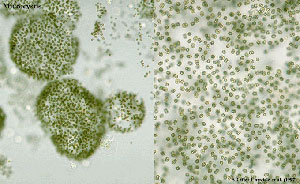

Лабораторные эксперименты по выживанию зоопланктона в присутствии токсинов цианобактерий показали, что микроцистин и другие метаболиты цианобактерий Microcystis и Planktothrix ядовиты для рачков-фильтраторов. Однако в естественных водоемах планктонные ракообразные прекрасно уживаются с цианобактериями даже в период «цветения» последних.

В лаборатории с помощью видеосъемки исследовали питание дафний штаммами Microcystis с разным содержанием токсина. Было установлено, что дафнии замедляли поглощение этих цианобактерий (захват клеток и их глотание) по сравнению, например, с поглощением клеток обычных зеленых водорослей. Но замедлялось поглощение как токсичных штаммов Microcystis, так и их мутантных аналогов, не содержавших токсин. Следовательно, связано это замедление не с «плохим вкусом» токсина. В случае сильно ослизненных колониальных штаммов можно предположить, что слизь механически мешала дафниям захватывать клетки цианобактерий. Однако клетки бесслизевых штаммов дафнии тоже поедали медленно. По всей видимости, уменьшение скорости питания дафний — поведенческая реакция на присутствие цианобактерий, а не следствие отравления уже съеденным кормом.

В другом эксперименте дафний, циклопов и веслоногих рачков эудиаптомусов поместили в среду с нитями Planktothrix, а контрольной группе вовсе не давали пищи. Дафнии и циклопы, содержавшиеся с цианобактериями, выживали лучше, чем контрольные, а эудиаптомусы в опыте и контроле чувствовали себя одинаково. Если животным в пищу предлагали Planktothrix с экстрагированным из него токсином, то дафнии и циклопы потребляли Planktothrix уже после первой экстракции, тогда как эудиаптомус — только после второй. Вероятно, здесь мы также имеем дело с адаптивным ответом на длительное совместное проживание рачков и токсичных водорослей. Эудиаптомус выбрал стратегию избегания токсичных водорослей, а дафнии и циклопы выработали физиологическую устойчивость к ним.

В современных работах принято говорить скорее о потенциальной возможности цианобактерий повышать смертность планктонных ракообразных.

Зараженность паразитами популяций дафний (как и всех многоклеточных животных) — явление всеобщее. В трех небольших прудах Англии было обнаружено 17 видов эндопаразитов дафний: микро- и гаплоспоридии, амебы, грибы, бактерии. Доля взрослых дафний, зараженных хотя бы одним видом паразита, составила 38,6 - 84,7% для разных видов дафний. Эндопаразиты повышают смертность дафний и ухудшают их плодовитость либо путем стерилизации, либо снижением числа яиц в кладке. Замечено, что крупные виды дафний заражены сильнее, чем мелкие, соответственно «крупногабаритные» виды становятся менее конкурентоспособны — таким образом паразиты могут влиять на структуру сообщества зоопланктона. В некоторых регионах эндопаразиты вызывают эпидемии, ведущие к массовому отмиранию зоопланктона.

Количество эпибионтов, живущих на поверхности тела планктонных ракообразных, также велико. Эпибионтами могут быть бактерии, грибы, микроводоросли, коловратки, инфузории. Большая часть цитируемых в статье работ исследует негативные аспекты влияния эпибионтов. Так, массовое их развитие увеличивает вес рачка-хозяина, затрудняя его движения и фильтрацию воды. Рыбы интенсивней выедают обросших водорослями рачков. Однако в некоторых работах рассматриваются мутуалистические, взаимовыгодные отношения планктонеров с их эпибионтами: например, поедание спор водоросли-эпибионта дафнией-хозяином обеспечивает последней успешный рост и размножение в олиготрофном высокогорном озере, или, по мнению авторов, обросшие микроводорослями циклопы получают преимущество перед своими «голыми» собратьями в снабжении кислородом в период «цветения» воды.

Недостаток пищи рассматривается и как причина смертности взрослых особей, и как причина снижения рождаемости рачков-фильтраторов. Калории, полученные дафниями в условиях недостатка пищи, будут тратиться в первую очередь на индивидуальный соматический рост, и только при превышении определенного уровня питания дополнительная энергия пойдет на увеличение числа яиц (см. синопсис «Размножаться лучше на сытый желудок» по статье: Полищук, Файферберг, 2006). Пороговые концентрации углерода, необходимые для прироста массы тела особи, составляют 0,01-0,045 мг С/л. По лабораторным и полевым данным пороговые концентрации начала репродукции разных видов дафний — 0,06-0,21 и чуть более 0,2 мг С/л соответственно. Расчеты показывают, что в водоемах, по крайней мере, эвтрофных, присутствует достаточное количество пищи для зоопланктона.

Зато при общем обилии пищи ее качество может лимитировать развитие зоопланктона. К понятию качество относятся: размер и форма пищевых частиц, их устойчивость к перевариванию, присутствие токсинов, содержание жизненно важных и незаменимых составляющих.

Раньше некоторые водоросли, в частности, отдельные виды цианобактерий, рассматривались как корм низкого качества вследствие больших размеров колоний, слизистых чехлов и неперевариваемых зоопланктоном оболочек. Но недоступные, вследствие большого размера, нити водорослей дафнии способны расчленять перед поеданием. Они также могут утилизировать крупные водоросли иным путем — с помощью бактерий, через микробную петлю.

При анализе кормовой базы планктонных ракообразных на данный момент принято ставить акцент на пищевой ценности фитопланктона, а не его механических свойствах. Именно наличие или отсутствие незаменимых биохимических компонентов фитопланктона определяют его предпочтительность для фильтраторов.

Соотношения C:P и C:N более или менее постоянны для зоопланктона, в то время как эти же соотношения у водорослей и сестона (взвешенных в воде частиц) — варьируют. Следовательно, рачкам надо относиться внимательнее к выбору диеты. Экспериментально было показано, что недостаток фосфора в пище зоопланктона приводит к замедлению скорости роста особей, продукции и торможению роста популяции.

К незаменимым и частично незаменимым компонентам, которые не синтезируются или недостаточно синтезируются планктонными организмами, относятся некоторые витамины, аминокислоты, стеролы, жирные кислоты. В последнее время большое внимание уделяется различными полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК). Их источником являются диатомовые, криптофитовые и динофитовые водоросли, а также цианобактерии и зеленые водоросли (см.: Сущик, 2008).

Отмечено, что содержание ПНЖК в фитопланктоне и сестоне в целом положительно коррелирует с содержанием в них фосфора. Лимитирование зоопланктона фосфором наблюдается при соотношении C:P в пище примерно 300. Прочее биохимическое лимитирование, как правило, наблюдается в отсутствии фосфорного. Однако в природных условиях эвтрофных водоемов с большой фосфорной нагрузкой лимитирование фосфором в принципе маловероятно, к тому же сами дафнии могут избегать фосфорного «голодания», т.к. умеют и накапливать фосфор «про запас», и мигрировать в слои воды, более насыщенные фосфором. При достаточном количестве фосфора роль основного лимитирующего фактора начинают играть ПНЖК: их наличие и соотношение.

Корреляционный анализ показал, что на выживаемость дафний положительно влияют некоторые ПНЖК и зеленые водоросли. Температура воды, pH, растворенный кислород, количество диатомовых, эвгленовых водорослей и цианобактерий, согласно результатам анализа, не оказывают существенного влияния на смертность рачкового планктона.

Резкие повышения смертности рачкового зоопланктона вызываются, как правило, острыми воздействиями — инфекционными или токсическими; более плавные — связаны с низким качеством пищи.

Последние выпуски

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

- Том 86, № 2. Май-июнь 2025

Популярные синопсисы