Пресные водоемы – источник незаменимых жирных кислот

Животные, включая человека, для нормального развития нуждаются в незаменимых жирных кислотах, получаемых с пищей. Важнейшим источником этих веществ являются пресные водоемы. Незаменимые жирные кислоты производятся в основном микроскопическими водорослями, затем они через водных беспозвоночных переходят к рыбам. Особенно большую роль играют эти вещества в развитии мозга, поэтому предполагают, что ключевые этапы эволюции человека разумного проходили вблизи водоемов.

Жирные кислоты (ЖК) – важный компонент обмена веществ у всех живых организмов. В природе встречается более ста разных форм жирных кислот, различающихся по длине углеродной цепи, числу и положению двойных связей и разных химических заместителей.

Олеиновая кислота – одна из самых распространенных жирных кислот. Ее формула: СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН. Олеиновая кислота содержит 18 атомов углерода и одну двойную связь.

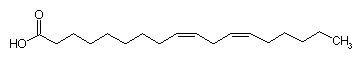

ЖК с двойными связями называются ненасыщенными, без таковых – насыщенными. Двойные связи обычно разделены тремя атомами углерода, поэтому принято обозначать только положение первой двойной связи, считая от метильного (-CH3) конца, который обозначается буквой ω. Например, структура линолевой кислоты (см. рисунок) обозначается так: 18:2ω6 (18 атомов углерода, 2 двойные связи, причем первая из них, считая от метильного конца, располагается после 6-го атома углерода).

Линолевая кислота

Практически все живые организмы умеют синтезировать насыщенные ЖК, но с ненасыщенными дело обстоит сложнее. Для их синтеза нужны специальные ферменты – десатуразы и элонгазы, набор которых различен у разных организмов. У большинства животных, включая человека, ферменты не умеют вставлять двойную связь в положения ω3 и ω6. Поэтому для них являются абсолютно незаменимыми такие ЖК, как линолевая (18:2ω6) и α-линоленовая (18:3ω3). Эти две ЖК обязательно должны поступать с пищей. Из них животные в принципе могут синтезировать некоторые другие ЖК, относящиеся к семействам ω3 и ω6, но делают они это порой недостаточно быстро и эффективно. Поэтому ряд других ненасыщенных ЖК из семейств ω3 и ω6, важных для жизнедеятельности организма, считают «частично незаменимыми». Роль этих ЖК в организме животных весьма значительна. ЖК семейства ω6 используются для синтеза гормонов, регулирующих размножение, рост, иммунитет, обмен веществ и другие функции. ЖК семейства ω3 используются для регуляции работы кровеносной системы, а также входят в состав мозга.

Люди обычно не страдают от недостатка в пище ЖК семейства ω6, поскольку эти ЖК есть в продуктах наземного происхождения. Однако потребление ЖК семейства ω3 недостаточно даже в развитых странах. Главным источником этих ЖК являются водные экосистемы. Это объясняется тем, что только некоторые группы водорослей «научились» в ходе эволюции осуществлять синтез этих ЖК с достаточно высокой эффективностью. Понятно, что ЖК попадают к человеку не напрямую от водорослей, а пройдя через соответствующую трофическую цепь, например: водоросли – беспозвоночные – рыбы.

Поэтому для рационального использования водных экосистем очень важно знать, сколько ненасыщенных ЖК содержится в водоемах на разных трофических уровнях, как устроен круговорот этих веществ и от каких факторов зависит его динамика. Именно эти вопросы и рассматриваются в обзорной статье Надежды Николаевный Сущик из института биофизики Сибирского отделения РАН (Красноярск).

В первой части статьи подробно рассказано о том, какие типы ЖК синтезируются различными группами бактерий, грибов и одноклеточных водорослей. Разные группы микроорганизмов очень сильно различаются по составу синтезируемых ЖК. Самыми ценными источниками разнообразных незаменимых ЖК являются диатомовые, криптофитовые и динофитовые водоросли. Важным источником ЖК типа C18ω3 могут служить также цианобактерии и зеленые водоросли, которые, однако, традиционно рассматриваются как сравнительно низкокачественный корм для водных животных – консументов.

Н.Н.Сущик подчеркивает, что упомянутые «традиционные» представления о пищевой ценности тех или иных групп фитопланктона основаны на изучении очень небольшого числа видов. Однако даже в пределах одной и той же группы водорослей разные виды порой сильно различаются по составу и процентному содержанию различных незаменимых ЖК. Поэтому «предстоит еще большая и кропотливая работа по определению видов и популяций микроводорослей и, возможно, бактерий, являющихся основными поставщиками незаменимых полиненасыщенных ЖК для пресноводных трофических сетей».

Состав ЖК фитопланктонных организмов зависит не только от вида водорослей или цианобактерий, но и от условий среды. Например, при снижении температуры воды наблюдается увеличение степени ненасыщенности ЖК водорослей. При недостатке азота, фосфора или кремния, как правило, увеличивается содержание насыщенных ЖК, а доля ненасыщенных падает. Освещенность тоже может влиять на состав ЖК, причем это влияние может быть разным для разных видов водорослей.

Во второй части статьи говорится о том, как незаменимые ЖК передаются от продуцентов (водорослей, бактерий) первичным потребителям – консументам (в основном беспозвоночным животным, таким как ветвистоусые рачки, простейшие, черви, личинки насекомых и т.д.). В последние годы выяснилось, что рост и размножение ветвистоусых во многом зависит от содержания в их корме ЖК семейства ω3, причем для разных видов рачков роль лимитирующего фактора могут играть разные ЖК. Некоторые морские и пресноводные простейшие (жгутиконосцы, инфузории) способны преобразовывать C18ω3 ЖК, синтезированные зелеными водорослями и цианобактериями, в физиологически активные длинноцепочечные (содержащие 20 или 22 атома углерода) незаменимые ЖК. В результате улучшается «качество» органического вещества в микробиальной трофической «петле» (о том, что это такое, см. в заметке: «Сколько в озере бактерий?»). Судя по косвенным данным, некоторые планктонные рачки тоже могу конвертировать C 18 ω3 ЖК в длинноцепочечные ЖК. В статье подробно рассматривается также состав ЖК у разных представителей зоопланктона. Разные группы первичных консументов намного меньше отличаются друг от друга по составу ЖК, чем представители фитопланктона.

В третьей части статьи рассматривается состав ω3 ЖК в биомассе вторичных консументов – рыб. Рыбы получают незаменимые ЖК с пищей, которой им служат в основном первичные консументы – беспозвоночные животные. Состав ЖК у рыб в основном определяется их составом в корме. Считается, что «подбор биохимического состава рациона позволяет достичь практически любого желаемого содержания и соотношения незаменимых полиненасыщенных ЖК в тканях некоторых культивируемых видов рыб, имеющих коммерческое значение». Установлено, что растительноядные и всеядные рыбы способны более эффективно конвертировать C18ω3 ЖК в длинноцепочечные ЖК, чем хищные; пресноводные рыбы гораздо лучше справляются с этой задачей, чем морские. Н.Н.Сущик отмечает, что «именно пресноводные всеядные рыбы представляются наиболее экономически выгодным объектом промышленной аквакультуры, поскольку дают возможность эффективной переработки менее ценного... корма в более ценную биомассу рыб».

Как ни странно, самые жирные сорта рыб вовсе не являются наиболее ценными пищевыми источниками незаменимых ЖК. Напротив, многие жирные сорта содержат много таких ЖК, излишнее потребление которых человеком нежелательно. Наибольшей диетической ценностью в отношении ЖК обладают маложирные и среднежирные сорта рыб.

В четвертой части статьи говорится о запасах незаменимых ЖК в водных экосистемах и их значении для человека. Оценки этих запасов в основном проводились для морских рыб. Например, треска Северного моря содержит 250 тысяч тонн полиненасыщенных ЖК. Однако рыбные ресурсы в морских экосистемах быстро истощаются, и поэтому все большее значение в последнее время придается поиску альтернативных источников незаменимых ЖК. Речь идет, прежде всего, о пресных водоемах. Ценным источником ЖК могут быть не только рыбы, но и пресноводные беспозвоночные, если только придумать, как делать из них продукт, пригодный к употреблению. Например, рачки гаммариды (бокоплавы) мелких прудов Канады и США, могут содержать несколько десятков тонн длинноцепочечных полиненасыщенных ЖК на один пруд площадью 1 га. Однако в целом подобных исследований, посвященных оценке суммарных запасов ЖК в пресных водоемах, пока еще очень мало.

В конце статьи Н.Н.Сущик напоминает читателю, что незаменимые ЖК, возможно, сыграли важную роль в эволюционном становлении человека разумного. Одна из незаменимых длинноцепочечных полиненасыщенных ЖК – докозагексаеновая кислота (ДКГ) – является важнейшим компонентом мембран нервных клеток. У млекопитающих содержание ДКГ выше всего в мозговой ткани. Поскольку эволюция человека сопровождалась быстрым увеличением размеров мозга, наши предки должны были получать много ДКГ с пищей. В связи с этим рядом исследователей была предложена гипотеза о том, что ключевые этапы эволюции наших предков проходили в местах, где было в избытке рыбы и водных беспозвоночных: на берегах морей и озер, в эстуариях и дельтах рек. Эта гипотеза подтверждается недавними археологическими находками древних прибрежных поселений в Центральной Африке.

Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025