Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

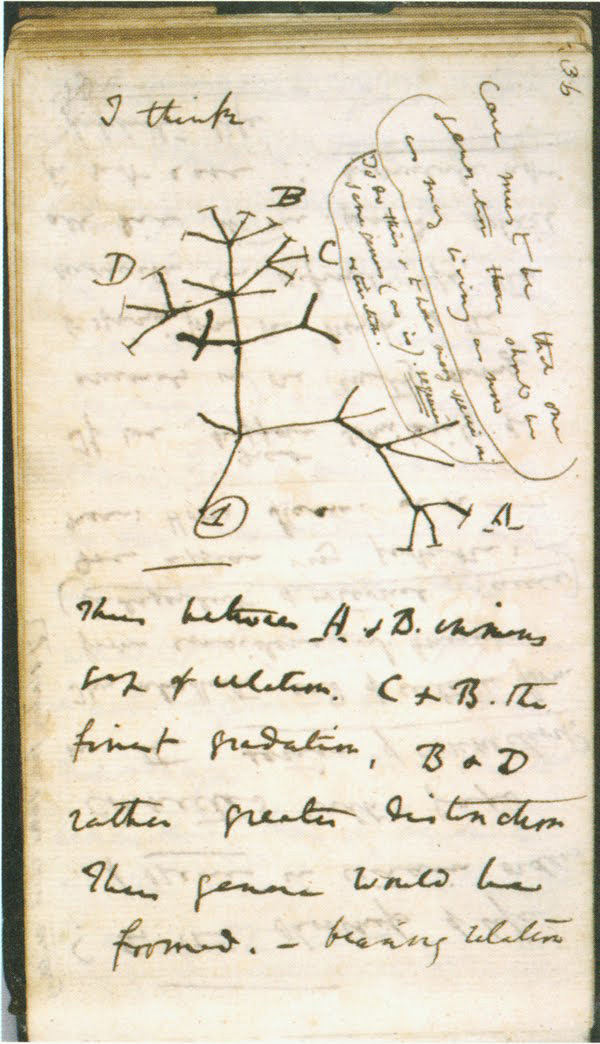

Ступени эволюционного прогресса

Естественный отбор, не будучи сам создателем инноваций, подхватывает не только удачные изменения в строении живых существ, но также и выигрышные механизмы изменчивости, присущей всему живому. Такая шлифовка механизмов изменчивости модернизирует эволюцию, задавая ей вектор прогресса.

Естественный отбор адаптирует организмы к данным условиям и в текущий момент времени. Приспособления, выгодные «здесь и сейчас», как правило, являются специализацией, совершенно не обязательно порождающей усложнение особей. Однако восходящая линия развития биосферы Земли – от господства простейших форм жизни к доминированию все более сложных и «совершенных» – как общая тенденция представляется совершенно очевидной. Это поступательное прогрессивное развитие проявляется далеко не во всех эволюционных событиях, но именно данная закономерность вызывает всеобщий интерес к теории эволюции. Что же является причиной прогресса? Даже если предположить, что мы понимаем прогресс излишне антропоцентрично, и, как пишет В.А. Красилов, «в лестнице [природы], построенной муравьем, на вершине наверняка стоял бы муравей», все равно, во многих линиях эволюции, приведших к головоногим ли, насекомым или дельфинам, прослеживается усложнение организации. Более того, палеонтологическая летопись показывает, что многие крупные преобразования, ароморфозы, закладывающие архетип (общий план) строения больших групп организмов и открывающие для них новые экологические и эволюционные возможности, появлялись в разных линиях животных и растений почти одновременно (см.: К.Ю.Еськов. История Земли и жизни на ней).

В статье Н.Н. Иорданского обсуждается гипотеза, согласно которой естественный отбор не только способствует преимущественному выживанию и размножению более приспособленных к данным условиям среды особей, но и совершенствует сами механизмы их изменчивости – что и приводит к прогрессивному развитию. Под прогрессом в данном случае имеется в виду морфофизиологическое усложнение организма – арогенез, а не увеличение численности вида (биологический прогресс, по А.Н. Северцову).

В статье приведены критерии арогенеза: повышение дифференциации и интеграции систем организма; их рационализация и оптимизация; интенсификация функций; увеличение объема получаемой извне информации; повышение гомеостаза и, в итоге, возрастание независимости организма от изменений внешней среды. Автор акцентирует внимание на том, что для совершенствования организации необходима и достаточна вся совокупность критериев, какой-либо один из них приведет лишь к «частному прогрессу».

Общий эволюционный прогресс формируется не благодаря усложнению биоценозов. Во-первых, в одних и тех же биотопах встречаются совместно представители и высокоорганизованных, и примитивных групп. Во-вторых, (об этом более подробно написано в одной из предыдущих работ Иорданского) организация экосистем, вероятно, принципиально не менялась со времени заселения всей суши.

Конкуренция и естественный отбор – «двигатели эволюции» – тоже сами по себе не являются причинами прогресса. Естественный отбор, поддерживая изменения, выгодные только в данный момент, может способствовать и прогрессу, и углублению специализации – выбору, отсекающему прочие потенциальные возможности, и явному упрощению организмов (например, при паразитическом образе жизни).

Н. Н. Иорданский считает, что эволюционный прогресс базируется на самой природе живых существ. Целостный организм представляет собой термодинамически открытую систему, состоящую из высокодифференцированных и интегрированных компонентов, объединенных корреляционными связями. Важнейшими свойствами такой системы являются обмен веществ и энергии с внешней средой, контроль и избирательность метаболизма. Способность перестраиваться, приспосабливаться к изменению среды обитания для поддержания системного гомеостаза присуща всему живому. Механизмы изменчивости организма и поддержания гомеостаза также подпадают под действие естественного отбора, который «предпочитает» более гибкие и экономичные пути и тем самым повышает независимость живых существ от внешней среды. В результате «в ходе прогрессивной эволюции организмы приобретают возрастающую способность воздействовать на свою собственную эволюцию».

На каждом из этапов эволюции прогресс имеет свою специфику. У прокариотических организмов совершенствуется биохимическая сфера, появляются новые ферменты и химические реакции. Также прокариоты могут стимулировать усиление мутационного процесса в экстренных условиях (см.: Когда вредных мутаций много, они не так вредны. «Элементы», 6.12.05).

Эукариотические организмы обходятся без значительных биохимических изменений. Они могут приспосабливаться к условиям среды за счет фенотипических модификаций – изменения активности генов в зависимости от экологических воздействий в процессе развития особи, – не затрагивающих существенно структуру генома. Прогресс на этом этапе зависит от эволюции регуляторных последовательностей ДНК (см.: Эволюция регуляторных последовательностей ведет к эволюции видов. «Элементы», 17.09.08; Избыточные регуляторы делают развитие эмбриона помехоустойчивым. «Элементы», 3.06.10).

У высших животных в систему адаптаций включается поведенческий аспект: строительство нор и гнезд, активный выбор благоприятных местообитаний еще больше повышают независимость организмов от условий окружающей среды.

Социокультурный прогресс в некоторых отношениях подобен биологической эволюции, но, как подчеркивает Н.Н. Иорданский, взгляды социал-дарвинистов, ставящие во главу угла конкуренцию и естественный отбор в человеческом обществе, противоречат представлениям самого Ч. Дарвина о групповом отборе, который может вести к развитию альтруизма и взаимопомощи внутри цивилизации, противодействуя влиянию индивидуального отбора (см. также: Эволюция кооперации и альтруизма).

Социокультурный прогресс превосходит биологическую эволюцию в скорости благодаря тому, что на этом этапе включаются «ламарковские» механизмы: целесообразные, разумные реакции на изменение условий, преднамеренное закрепление нововведений, осознанное «стремление к прогрессу». Конкуренция эффективна при большой выборке, но в социокультурной эволюции, по мнению автора, число конкурирующих систем значительно ниже необходимого. В таких условиях конкуренция должна играть вспомогательную роль, на первый же план выдвигается рациональная организация, как основная предпосылка прогрессивного развития. Рационализация социального поведения в свою очередь, благодаря эффекту Болдуина (см.: Гены управляют поведением, а поведение — генами. «Элементы», 12.11.08), может вести к изменению факторов отбора и, соответственно, к новому направлению эволюционного развития.

Популярные синопсисы