Последние выпуски

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

- Том 86, № 2. Май-июнь 2025

- Том 86, № 1. Январь-февраль 2025

Корневые выделения меняют почву

Слизь, которую выделяют корневые окончания, способна изменять растворимость гумусовых веществ почвы. Количество растворенного органического углерода при выщелачивании чернозема, предварительно подвергшегося воздействию корневых выделений, повышается на 40,4%. Вероятно, корневые выделения высвобождают катионы металлов из гумуса и тем самым меняют его структуру.

Завоевание почвенного пространства растением происходит за счет постоянного роста его корней. Общая поверхность корневой системы может превышать таковую надземных органов в 140-150 раз. При выращивании, например, одиночного растения ржи длина всех его корней может достигать 600 км, а кукуруза в период активной вегетации ежедневно отращивает около трех км корней.

Помимо фиксации растения в земле и поглощения воды и минеральных солей, корень выполняет выделительную функцию. СО2, поступающий в почву при дыхании корня, превращается в угольную кислоту – растворитель, способствующий извлечению необходимых микроэлементов. Через корневую систему из растений частично удаляются токсины. Органика, выделяемая корнем, может стимулировать или угнетать окружающую флору. Она же питает полезных бактерий и тормозит развитие вредных. Предполагается, что корневой экссудат принимает участие в связывании никеля, кадмия и других тяжелых металлов. В то же время органические выделения корня хелатируют трехвалентное железо, необходимое для метаболизма растений, переводя его из нерастворимой формы в растворимую. Причем дефицит железа вызывает усиление корневой секреции.

Выделяемые вещества способны накапливаться в пространстве вокруг растения, такое пространство называют «фитогенным полем». Однако корневые выделения недолговечны и большинство из них разрушаются почвенными микроорганизмами.

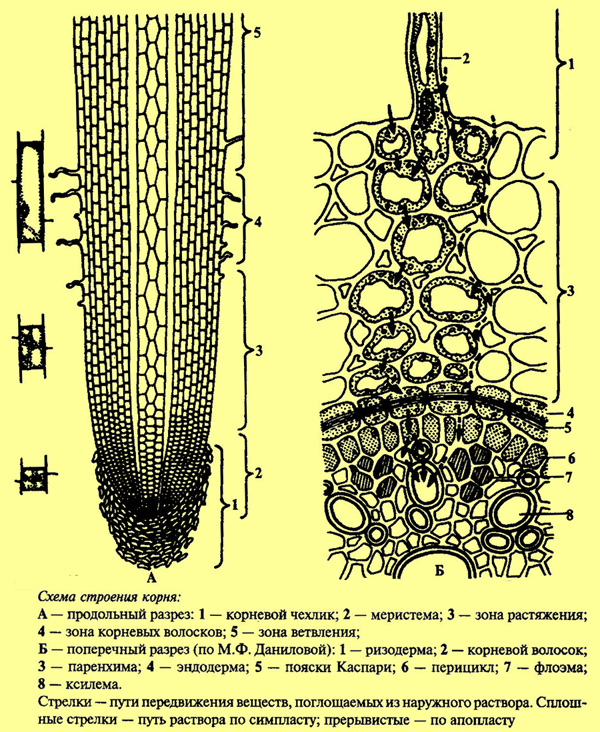

Слизистые вещества корня включают полисахариды, фенолы, аминокислоты, органические кислоты. Локализованы они на самом окончании корешка, в зонах чехлика и растяжения, вплоть до корневых волосков (см. Корень).

О.И. Волков из Казанского государственного университета культуры и искусств экспериментально показал влияние корневых выделений на растворимость органических компонентов почвы. Слизь корневого окончания смачивает почвенные агрегаты, непосредственно контактирующие с ним. Она связывает катионы двух- и поливалентных металлов почвы с помощью карбоксильных и гидроксильных групп полисахаридов, аминокислот и карбоновых кислот в комплексные соединения и концентрирует эти катионы. Корень продолжает свой рост, и обработанные слизью почвенные комочки вскоре оказываются в зоне корневых волосков, где происходит наиболее активное всасывание питательных веществ. Таким способом корневые выделения «осваивают» почву, предоставляя в пользование корневым волоскам пространство, обогащенное необходимыми растению ионами металлов. О.И. Волков отмечает, что катионы металлов стабилизируют химический состав почвы: они играют роль связующего звена между макромолекулами гумусовых веществ. Соответственно изъятие катионов должно приводить к увеличению растворимости гумуса.

Для проверки данного предположения были пророщены семена ячменя в лесной почве и в черноземе. Комочки земли, плотно прилипшие к корешкам молодых растений, отбирали в течение 10 дней после прорастания семян, обрабатывали щелочными растворами солей лития и разделяли на фракции в хроматографической колонке. Контролем служила такая же почва без растений.

Опыт показал прирост оптической плотности экстрактов как лесной, так и черноземной почвы, снятой с корешков, по сравнению с контролем – до 9,7 и 33% соответственно. Повышение оптической плотность получившихся экстрактов говорит об увеличении количества растворенных органических веществ. При этом динамика роста оптической плотности для каждой фракции оказалась различной.

Параллельно с помощью хромовой смеси был измерен растворенный органический углерод. В экстракте лесной почвы из-под ячменя количество растворенного углерода увеличилось на 15,5% относительно контроля, а в черноземной почве – на 40,4%. Автор считает, что более резкие изменения гумуса чернозема в ответ на выделения корней можно объяснить нарушением структуры пахотного горизонта в результате сельскохозяйственной деятельности.

Таким образом, увеличение растворимости гумусовых веществ почвы, контактировавшей с пророщенным ячменем, свидетельствует о нарушении ее стабильности под воздействием корневых выделений.

Популярные синопсисы