Секреты кормящих отцов

Секреты, продуцируемые среднебрюшной железой и дополнительными мешочками защечных мешков самцов хомячка Кэмпбелла, могут служить резервными источниками питания для подрастающих хомячат. Детенышей семи- и восьмидневного возраста разлучали с матерью и оставляли только с отцом: если у отца-хомячка среднебрюшная железа и дополнительные мешочки были вырезаны, то подавляющее большинство потомства гибло, но если железы самцу не удаляли, смертность хомячат снижалась более чем в два раза. Хомячата старательно вылизывали секреторные железы отца, поедая их выделения почти полностью.

В работе ученых Н. Ю. Васильевой и А. М. Хрущевой из Института Проблем Экологии и Эволюции имени А. Н. Северцова РАН исследуется роль секреторных выделений среднебрюшной железы и дополнительных мешочков защечных мешков самцов хомячка Кэмпбелла в обеспечении выживаемости потомства.

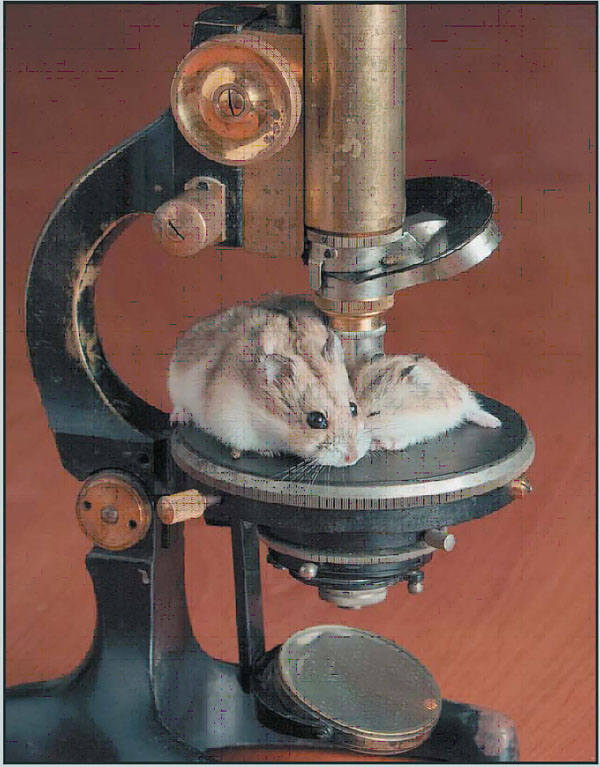

Хомячок Кэмпбелла относится к роду мохноногих хомячков, куда помимо него входят джунгарский хомячок и хомячок Роборовского. У представителей этих трёх видов густой мех покрывает не только тело, но и подошвы. Размеры зверьков не превышают 10 см в длину, вес редко превосходит 50 грамм. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 6–8 недель, самки немного позже — в 8–12 недель. Средняя продолжительность жизни хомячов полтора-два года, хотя они могут жить и дольше, до 4 лет. Зрение у них слабое, зато отличные обоняние и слух. В природе хомячки Кэмпбелла воспринимают информацию в основном через обонятельные сигналы, например, самцы способны учуять запаховый сигнал готовой к спариванию самки на расстоянии около 1 км. Естественный ареал хомячков Кэмпбелла — это степные и полупустынные районы Монголии, Китая и Забайкалья с суровыми климатическими условиями. Вероятность гибели таких мелких зверушек весьма велика, и семья может остаться без одного из родителей.

Самец хомячка Кэмпбелла принимает активное участие в уходе за потомством: он вылизывает самку и появившихся на свет малышей, приносит еду, обогревает детенышей и остаётся с ними даже после того, как самка уходит в новую нору для рождения следующих хомячат. Было замечено, что самцы вместе с самкой съедают плаценту при рождении детенышей, что характерно для моногамных пар.

Несмотря на то, что в общем хомячки Кэмпбелла приручаются с трудом, зачастую пытаются куснуть человека за пальцы, а в прочих случаях совершенно не страдают от недостатка общения с хозяином и вдобавок в процессе игры или ссор между собой немножко шумят в ночи — любители домашних животных не могут удержаться от приобретения этих симпатичных зверьков.

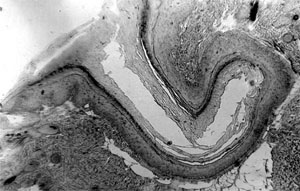

Кроме домашнего разведения ради бескорыстной любви, хомячки Кэмпбелла используются как лабораторные животные в разных исследованиях, в том числе, при изучении энтероколитов. Дело в том, что в секрете дополнительных мешочков защечных мешков (ДМ), рассматриваемых в представленной статье, присутствуют микроорганизмы: кокки Streptococcus faecium и палочки Microbacterium oxydans, продукты жизнедеятельности которых представлены антибиотиками, ферментами и витаминами, необходимыми для пищеварения хомячков. Считается, что бактерии ДМ могут служить основой пробиотических препаратов для человека. У хомячат обоих полов ДМ формируются в раннем возрасте, они образованы вогнутым эпителием, расположенным между тканями щеки и защечного мешка и открываются в ротовую полость. Помимо участия в нормализации процесса пищеварения, секрет ДМ поддерживает иммунитет животных. Он же ускоряет или тормозит — в зависимости от пола и возраста — развитие половой сферы у потомства. Секрет ДМ самки снижает уровень тестостерона и, соответственно, усмиряет «мужскую» натуру хомячков-отцов, что делает их менее агрессивными к детенышам и стимулирует те самые «заботливые» по отношению к своему собственному семейству отцовские качества.

Секрет второй железы, рассматриваемой в статье — среднебрюшной (СБЖ), развитой только у половозрелых самцов и являющейся комплексом сальных желез — также известен своей многофункциональностью. Во-первых, этим секретом самцы маркируют индивидуальную территорию и своих детенышей. Во-вторых, он является фактором, тормозящим скорость полового созревания хомячат-самцов. Половозрелых самок секрет СБЖ приводит в состояние готовности к спариванию, а если самок содержать в группе, то можно заметить стопроцентную синхронизацию полового цикла под влиянием СБЖ самца.

Как отмечают авторы рассматриваемой статьи, секреты ДМ и СБЖ составляют до 0,2% массы тела самца-хомячка и содержат помимо низкомолекулярных соединений белки, жиры и воск, требующие высоких энергозатрат на свое производство (а в случае необходимости их можно просто съесть).

Основанием для постановки данной работы послужили многочисленные наблюдения за лабораторной популяцией джунгарского хомячка и хомячка Кэмпбелла, показавшие, что маленькие хомячата способны выжить в отсутствие самки, находясь только с самцом. Также было замечено, что детеныши часто вылизывают область СБЖ и ДМ своих отцов. Эти наблюдения позволили предположить, что секреты ДМ и СБЖ самцов служат источником дополнительного питания для детенышей и способствуют их выживанию.

Хомячат, участвовавших в эксперименте, на седьмой или восьмой день после появления на свет оставляли только с одним из родителей: часть с матерью, другую часть с отцом. У 26 самцов были заранее удалены ДМ и СБЖ, 37 самцов были ложно прооперированы. При ложной операции делаются такие же разрезы, как и при настоящей, но железы не удаляются — это необходимо для того, чтобы точно знать, что на эксперимент влияет именно отсутствие исследуемых желез, а не сам факт операции. Само по себе удаление ДМ и СБЖ никак не повлияло на половую активность и аппетит прооперированных самцов. Развитие детенышей-«сирот» сравнивали с развитием хомячат, воспитывавшихся в полных семьях с неоперированным отцом (контрольная группа). Всего в работе использованы данные по 100 выводкам хомячков, включающим в общей сложности 532 детеныша.

Ученые отмечают, что операции по удалению желез практически бескровны, и полное заживление раневых поверхностей происходит на третьи сутки после оперативного вмешательства. Что же касается подопытных хомячат — в случае их сильного истощения, грозящего гибелью, эксперимент прекращали и детенышей подкладывали к кормящей матери. Такие детеныши регистрировались как «погибшие» условно.

У хомячка Кэмпбелла детеныши в возрасте 7–8 дней еще не способны к самостоятельному питанию и только начинают пробовать твердую пищу. Хомячата, оставленные с самцами, резко худели. Особенно интенсивно теряли массу дети, живущие с прооперированными отцами. В итоге 92,3% малышей, отнятых от самки в 7-дневном возрасте, и 52,6% малышей, отнятых в возрасте 8 дней, пришлось вернуть матерям (записав их в «погибшие»). Те же дети, которые смогли выжить с прооперированными самцами, отставали по весу от своих сверстников, как контрольных, так и выращенных самкой, до 27-дневного возраста, когда они уже начинали питаться самостоятельно.

В гнездах ложно оперированных самцов наблюдалась более оптимистичная картина: из хомячат, «осиротевших» на седьмом дне жизни, «погибли» 43,5%, а из «осиротевших» на восьмой день — только 21,7%. Эти детеныши тоже худели, но не столь значительно, и к 19-му дню жизни догоняли по весу хомячат, проживающих с самкой и в полных семьях. Детеныши, жившие без самки-матери, значительно чаще вылизывали самца: брюшко в районе СБЖ и рот в области ДМ — по сравнению с хомячками, растущими в присутствии обоих родителей. Хомячата буквально вгрызались в отца, и если отца вытаскивали из гнезда, детеныши продолжали висеть на нем, вцепившись ртом в СБЖ.

Хомячата из полных семей тоже употребляли секреты СБЖ и ДМ (последние — вероятно, ради улучшения пищеварения), количество секретов у отцов 8–14-дневных детенышей значительно снижалось. Однако у самцов, выращивавших детей без матери, удавалось собрать лишь следовые количества секретов.

Авторы считают, что детеныши, лишенные материнского молока, активно употребляют отцовские секреты ДМ и СБЖ, которые служат им источником питательных веществ. Такая адаптация особенно важна в природе, где гибель самки в естественных условиях — событие высоко вероятное.

ДМ возникли сравнительно недавно: они присутствуют только у двух молодых видов рода мохноногих хомячков — Кэмпбелла и джунгарского (их разделение произошло около 1 млн лет назад, в плейстоцене), тогда как у более древнего хомячка Роборовского (предковая форма которого отделилась от общей ветви около 5 млн лет назад, в среднем плиоцене), таких образований еще нет. Эволюция ДМ происходит буквально на наших глазах. Энергозатраты животных на продукцию секретов ДМ, как и СБЖ и других желез кожи очень высоки, и только явные преимущества — репродуктивный успех самцов, обладателей таких желез (и в виде предпочтения их самками, и в результате повышенной выживаемости их потомства) могут позволить отбору подхватить такое «расточительство».

Последние выпуски

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

- Том 86, № 2. Май-июнь 2025

Популярные синопсисы