Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Пространство – скрытая компонента сукцессии

Замечательная статья Вячеслава Генриховича Мордковича из Сибирского отделения РАН будет интересна не только экологам, эволюционистам, но любым интересующимся биологией. Написана живым языком, «… ибо наука для того и предназначена, чтобы не тошнило от истин» (из обсуждаемой статьи). В статье рассматривается катенная организация пространства как основа для протекания связанных серий сукцессий. Такой подход к изучению процессов сукцессии сближает положения существующих конкурирующих концепций – структуральную (дискретные, детерминированные фазы сукцессии) и континуальную (результат непрерывных процессов, происходящих на популяционном уровне). Представлены современные взгляды на процесс сукцессии и методологические следствия применения концепции катенной организации пространства при рассмотрении сукцессионных процессов.

В основу экологических исследований некоторое время (с конца XIX века до середины предыдущего века) был положен принцип целостности, тесной взаимосвязи всего со всем. С конца прошлого века формируется новая парадигма – процессы разных уровней организации живого прежде всего подчиняются правилам и закономерностям своего уровня. А вот их влияние друг на друга довольно ограничено. Например, в случае сукцессий, популяционные изменения могут влиять на скорость процесса сукцессии, но не способны изменить основной ее тренд. В основе такой логики лежит представление о существовании специфических механизмов, регулирующих процессы на каждом уровне организации живого. Как видно, оба подхода стремятся к одному и тому же (выявлению и объяснению общих закономерностей и свойств разных структурных единиц биосферы), но с разных начальных позиций.

Привлекательной выглядит задача описания всех ценотических связей и изменение их характера при сукцессионной смене видов в биоценозе. Однако такая задача представляется слишком сложной и трудоемкой (если вообще выполнима). Наиболее применяемым способом, при описании ценотических связей, является выделение экологических типов, например, видов-ценофилов (от греч. «любящий общество») и ценофобов (от греч. «опасающийся общества»). Ценофильные виды являются фундаментальными для формирования ценотических связей экосистем, имеют фиксированные экологические ниши и находятся под действием стабилизирующего отбора. Наличие ценофобов в экосистеме не обязательно. Ценотические связи таких видов слабы, а влияние абиотических факторов оказывается более значимо, чем для ценофилов. Таким образом, механизмом замещения ценофобов ценофилами в биоценозах является неустойчивость первых при колебаниях абиотических условий. По мере приближения к устойчивому климаксному состоянию число ценофобных видов уменьшается, а значимость ценофилов возрастает. Результатом такого подхода является определение сукцессии, как процесса «направленного совершенствования системы биоценотических и биогеоценотических связей между компонентами экосистемы с целью оптимизировать биотический круговорот до состояния гомеостаза…» При этом рассматривается временная составляющая сукцессии. Это значит, что изменения, рассматриваемые в рамках сукцессии, протекают во времени на определенной территории (в биогеоценозе), т.е. в фиксированном и в известной степени однородном пространстве.

При таком подходе для изучения длительного, каковым является сукцессия, процесса применяется методика сравнения площадок, одномоментно зафиксированных на «разных стадиях восстановления» климаксного для данного однородного пространства сообщества. Например, в случае с лесными пожарами сравнивают площадки («одного и того же леса»), где достоверно зафиксировано различное время, прошедшее после пожара. Метод пространственно-временных аналогов, так называется этот метод, повсеместно используется для анализа хода сукцессии. Однако этот метод не безупречен, он применим лишь при полной уверенности в том, что все наблюдаемые явления на территориально разобщенных площадках демонстрируют действительно этапы одной и той же сукцессионной серии (т.е. в отдаленном будущем приведут к одинаковому результату). А это оказывается не всегда так. Здесь автор в качестве аналогии наиболее жесткой формулировки позиции приводит изречение: «в одну экосистему, как в реку, нельзя войти дважды». Поэтому применяя метод пространственно-временных аналогов необходимо отдельно рассматривать вопрос аналогичности выбранных площадок и проверять это утверждение другими методами.

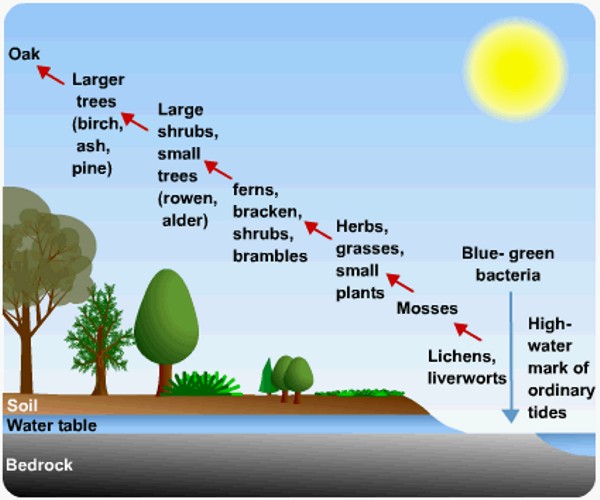

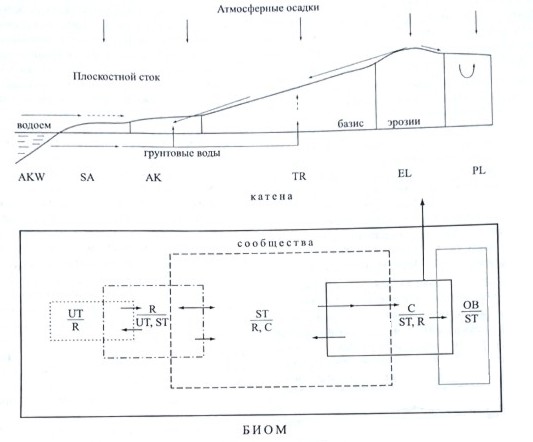

Критике метода пространственно-временных аналогов способствует еще переориентирование в последнее время с типологического описания сукцессий на выявление процессов, определяющих специфику той или иной сукцессионной серии. Однако известно, что в экологических исследованиях учитывается градиентный характер действия разных экологических факторов. Наиболее известные среди них: широтно-зональный, градиент континентальности, высотно-поясной. Известно, что 2/3 земной суши занимают равнины из них 90% площади составляют склоны. В данном обзоре фокусируется внимание на градиенте, который формируется систематическим воздействием потоков воздуха, тепла, атмосферных осадков на земной поверхности с уклоном (т.е. на этих двух третях суши). В результате действия указанных системных условий формируется КАТЕНА (лат. цепь) – «последовательность взаимозависимых друг от друга местообитаний, вытянутых цепочкой вдоль геоморфологического профиля, который градуирован естественным образом по отдельным экологическим факторам (влажности, температуре, заселению и т.д.)» (рис. 1). Закономерная смена условий по ходу катены способствует формированию более или менее однородных по этим экологическим факторам позиций– местообитаний (см. рис. 1). Поскольку изменения условий жизни по катене меняются постепенно, то и представители биоты имеют возможность выбора внутри катены более подходящих местообитаний.

Автор показывает, что катена есть универсальная, структурированная форма организации пространства по крайней мере на равнинах. Здесь мы подходим к ключевой мысли: в каждой выделенной в катене позиции протекает своя, свойственная ей сукцессия, и вся катена имеет некий набор сукцессий, протекающих на всем ее протяжении. Однако плавное изменение условий, которое было отмечено нами, приводит к очевидному выводу – все изменения (в том числе и сукцессии) в разных «зонах» одной катены тесно связаны и влияют друг на друга. Исследованиями показано, что каждая позиция катены, в случае необходимости, может привлекать все биоразнообразие (резерв) всей катены (см. стрелки на рис. 1). Таким образом, именно катена является единицей сукцессии, тогда как сукцессионные серии в разных ее позициях неодинаковы и приводят к различным результатам.

Катенный подход к трактовке сукцессии примиряет две конкурирующие концепции сукцессии – структуральную и континуальную. Первая представляет сукцессию как смену дискретных стадий развития экосистемы. Изменения в экосистеме происходят за счет того, что биота предыдущих стадий развития в процессе своего функционирования ухудшает местообитание для себя, но тем самым создает лучшие условия для формирования следующей стадии. Такая некая конкуренция стадий между собой. Континуальная концепция отрицает смену сообществ в ходе сукцессии как таковую, а сама сукцессия рассматривается как побочный продукт изменения распределения популяций живых существ, населяющих данную территорию. Поэтому характер сукцессии слабо предсказуемый, и был бы просто стохастическим без организующего (структурирующего) механизма. Таковым механизмом, согласно этой концепции, является наличие типов «жизненных стратегий» у разных видов, образующих экосистему. Катенная форма организации экологического пространства предусматривает, что сукцессия определяется характеристиками всех позиций катены. Таким образом, этот подход поддерживает одновременно и структуральную часть концепции (каждая позиция имеет собственный характер сукцессии) и континуальную (поскольку на равных правах вводятся взаимосвязи с соседними позициями катены). Автор предлагает заменить неопределенный термин «жизненные стратегии» более специальными – топическая и трофическая тактики и проч., ценотическая стратегия (см. рис. 1). Типы видов, образующих экосистему, должны описываться различными экологическими характеристиками: демографическими, энергетическими, тактическими, трофическими и др. На примере позиций катены предлагаются варианты тактик видов, способных обитать на данной позиции катены (см. рис.1). Так, супераквальная позиция (берега водоемов) задают условия для существования организмов, способных сочетать наземный и водный образ жизни, при этом некоторым образом предопределяется экологическая «роль» в этой позиции. Супераквальная позиция привлекательна для беспозвоночных, способных разлагать мортмассы, отторгаемые водоемом разными путями – освоением временного источника пищи или активным преобразованием постоянных субстратов (ходы, гнездовые камеры). Таким образом, супераквальная позиция привлекательна для рудералов и утилизаторов (см. рис. 1) и является вместилищем (резервом) этой биоты, а также пищевым ресурсом разнообразных гетеротрофов для всей катены. Понятно, что на разных позициях катены формируются экосистемы, в разной степени приближенные к климаксным. Более высокие позиции катены соответствуют более устойчивым и стандартизированным сукцессиям. Катена, как единый объект, имеет некую дискретную внутреннюю подразделенность (пространственная компонента), в разных позициях которой протекают свои сукцессионные серии (временная компонента).

Где кончается сукцессия и начинается эволюция экосистем, довольно дискуссионный вопрос (автор подробно разбирает различия черт сукцессии и эволюции). В катене происходит противостояние сукцессии, которая стремится сохранить однажды пройденный путь, и эволюции, которая революционно изменяет ход процессов. Катенная концепция организации экосистем поддерживает гипотезу, что именно элювиальные позиции катены наиболее подвержены таким революционным изменениям. Это объясняется тем, что на этой позиции вынос вещества преобладает над поступлением, что дает возможность по-разному форматировать экосистему (создавать разные экологические ниши).

Популярные синопсисы