Когда появился фагоцитоз?

Фагоцитоз — очень важный тип клеточной активности, позволяющий клеткам целиком поглощать друг друга. Из всех живых организмов Земли фагоцитозом (насколько сейчас известно) обладают только эукариоты. Надежные свидетельства существования фагоцитоза появляются в палеонтологической летописи около миллиарда лет назад. Между тем ближайший общий предок всех современных эукариот (last eukaryotic common ancestor, LECA), судя по оценкам «молекулярных часов», жил примерно 1,6–1,8 миллиарда лет назад. Либо эукариоты приобрели фагоцитоз не сразу, либо первое время он не оставлял в палеонтологической летописи следов. Проверить это можно палеонтологическими находками: например, красные водоросли могли сформироваться только с помощью фагоцитоза, поэтому любая ископаемая находка красной водоросли означает, что к этому моменту истории Земли фагоцитоз уже точно был. Находки красных водорослей возрастом более миллиарда лет пока проблематичны. Есть и другие нерешенные вопросы. В любом случае на слишком раннее появление фагоцитоза (до LECA) пока ничто не указывает.

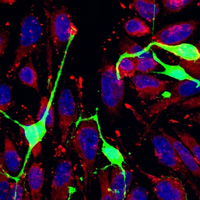

Фагоцитоз — очень важное свойство эукариотных клеток, которое открыл в конце XIX века великий русский биолог Илья Ильич Мечников. Работая с морской фауной, он обнаружил, что в телах губок, личинок морских звезд и других животных встречаются подвижные клетки, которые самостоятельно ползают, активно захватывают твердые частицы, а потом переваривают их у себя внутри (внутриклеточное пищеварение). Такие клетки были названы фагоцитами, то есть «пожирающими клетками», а само явление — фагоцитозом.

В современной научной литературе фагоцитоз определяют как активное (с помощью ложноножек) поглощение клеткой крупных частиц. «Крупные» в данном случае значит «видимые в световой микроскоп», то есть размером хотя бы в половину микрона. Посредством фагоцитоза эукариотная клетка может питаться бактериями, а может и другими эукариотами: так тоже бывает очень часто. Мир эукариот — это мир хищников и жертв.

Как известно, все живые организмы, состоящие из клеток, делятся на эукариот, бактерий и архей. Фагоцитоз — уникальное «ноу-хау» эукариот. Никакие известные бактерии или археи им не владеют. Клетка, способная к фагоцитозу, должна быть крупнее своей добычи (это очевидно) и должна иметь в своей цитоплазме сложную систему сократимых элементов, которые позволят ей быстро менять форму (см. Цитоскелет). Долгое время все думали, что белки, из которых можно построить такую систему, есть только у эукариот. В последние годы выяснилось, что это неверно: довольно большой набор белков, обычно связанных с внутриклеточной сократительной системой, есть у асгардархей (см. Asgardarchaeota) — группы архей, от которой эукариоты, по всей видимости, произошли (см. Описан новый надтип архей, к которому относятся предки эукариот, «Элементы», 16.01.2017). Однако надо учитывать, что это «вычислено» по биоинформатическим данным — по анализу последовательностей ДНК, найденных в донных грунтах и тому подобных местах. Живых асгардархей пока мало кто видел, и что у них эти белки делают — никто не знает. Во всяком случае, у единственного на данный момент вида асгардархей, который удалось описать в живом состоянии, ни намека на фагоцитоз не нашлось (см. Обнаружен живой представитель асгардархей, «Элементы», 22.08.2019).

Более того, есть неплохо обоснованное мнение, что фагоцитоз просто-напросто не мог возникнуть раньше, чем сложился полный комплекс особенностей эукариотной клетки, включая ядро и митохондрии. Дело в том, что акт фагоцитоза сам по себе требует довольно больших вложений энергии: поймать, проглотить и переварить крупную добычу не так уж легко. Расчеты показывают, что без внутриклеточных «энергетических станций», которыми служат митохондрии, фагоцитоз как способ питания был бы убыточным: протоэукариотная клетка тратила бы больше энергии, чем получала (W. F. Martin et al., 2017. The physiology of phagocytosis in the context of mitochondrial origin). Так что версия, согласно которой фагоцитоз появился только у полноценных эукариот, по-прежнему заслуживает внимания.

Когда же именно он появился? Для понимания истории жизни на Земле этот вопрос очень важен. Появление фагоцитоза, безусловно, стало для земных экосистем революционным событием. До «изобретения» фагоцитоза на Земле не было никаких хищников, способных целиком заглатывать другие живые организмы. Появление таких хищников — пусть даже одноклеточных — сразу изменило структуру пищевых цепочек, сделав их более длинными и сложными. Это не могло не привести к глобальным экологическим переменам. Кроме того, известно, что давление хищников способно «работать» своего рода ускорителем эволюции, стимулирующим появление новых форм за счет того, что жертва вынуждена приспосабливаться к хищнику (А. С. Раутиан, А. Г. Сенников, 2001. Отношения хищник-жертва в филогенетическом масштабе времени). Но и хищник, в свою очередь, приспосабливается к жертве. Начинается коэволюция, которая может увести и хищников, и жертв очень далеко. В конце концов, такое важнейшее эволюционное событие, как возникновение многоклеточных животных, было бы без фагоцитоза просто немыслимо.

Однако датировать появление фагоцитоза очень трудно. Первый обладатель фагоцитоза наверняка был бесскелетным одноклеточным существом, похожим на жгутиконосца или амёбу. Шансов сохраниться в палеонтологической летописи у него практически не было. Во всяком случае, надеяться на эти шансы не стоит. Лучше обратиться к анализу косвенных данных — здесь, к счастью, палеонтология может хоть что-то предложить.

Прежде всего, появление фагоцитоза имело зримые последствия в виде приобретения некоторыми эукариотами хлоропластов. Хлоропласты — это потомки фотосинтезирующих цианобактерий, которые были когда-то поглощены эукариотной клеткой, но не переварены, а «обращены в рабство»: они продолжают заниматься фотосинтезом, поставляя хозяину полезные продукты. Краткий обзор эволюционной истории хлоропластов можно найти в статье Открыт хищный родственник красных водорослей, «Элементы», 30.07.2019.

Только благодаря хлоропластам на свете смогли появиться фотосинтезирующие эукариоты — в том числе и многоклеточные, которых мы называем нестрогими терминами «водоросли» или «растения». А вот они-то в палеонтологической летописи уже неплохо сохраняются.

Самые древние обладатели хлоропластов относятся к супергруппе эукариот, которая называется Archaeplastida (см. Случайно открытый жгутиконосец обновляет систему эукариот, «Элементы», 06.02.2019). Это красные водоросли, глаукофитовые водоросли и зеленые растения. Хлоропласты архепластид — первичные: это означает, что они образовались непосредственно из захваченных цианобактерий (а не из других эукариот). Если в некоторый момент истории Земли мы видим фотосинтезирующих архепластид, значит, к этому моменту уже совершенно точно существовал фагоцитоз, позволяющий «глотать» как минимум бактерий. Здесь палеонтология может провести четкую верхнюю границу.

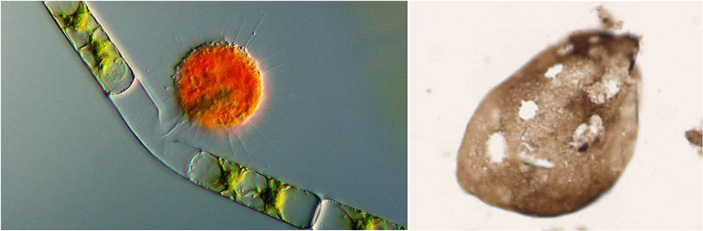

Рис. 2. Самый ранний бесспорный истинно многоклеточный организм, открытый палеонтологами — красная водоросль Bangiomorpha pubescens возрастом 1,05 миллиарда лет. Слева «тело» водоросли целиком, справа поперечные срезы (на нижнем видны споры). Красные водоросли сильно эволюционно обособлены и отличаются необычными жизненными циклами, поэтому их трудно с кем-нибудь спутать. Фото Николаса Баттерфилда (Nick Butterfield) со страницы cbc.ca

Итак, самый древний бесспорный представитель архепластид — это многоклеточная красная водоросль Bangiomorpha pubescens (рис. 2). Ее возраст, по последним данным, равен примерно 1,05 миллиарда лет (T. M. Gibson et al., 2018. Precise age of Bangiomorpha pubescens dates the origin of eukaryotic photosynthesis). При этом бангиоморфа поразительно похожа на современные бангиевые водоросли. За миллиард лет они умудрились почти не измениться. Это, пожалуй, самый выдающийся пример живых ископаемых среди всех эукариот. Современные бангиевые водоросли во много раз превосходят по древности, например, латимерию или гинкго, и заслуживают уж никак не меньшего почета. Жаль, что они относительно малоизвестны.

Кроме того, описаны остатки многоклеточных водорослей — возможно, тоже красных — имеющие более древний возраст, а именно 1,6 миллиарда лет (S. Bengtson et al., 2016. Three-dimensional preservation of cellular and subcellular structures suggests 1.6 billion-year-old crown-group red algae). В отличие от бангиоморфы, с которой ситуация выглядит ясной, здесь авторы — среди них известный шведский палеонтолог Стефан Бенгтсон (Stefan Bengtson) — лишь предполагают принадлежность объектов к красным водорослям, основываясь на сохранившихся деталях структуры клеток. Но ничего невероятного в таком предположении нет. Существовать 1,6 миллиарда лет назад красные водоросли в принципе могли. Тогда и фагоцитоз должен был существовать к этому моменту.

В земных слоях возрастом от 1,15 до 0,9 миллиарда лет назад начинают обнаруживаться остатки эукариотных водорослей, клеточные стенки которых пронизаны характерными перфорациями — проще говоря, дырками (рис. 3, C. C. Loron et al., 2018. Implications of selective predation on the macroevolution of eukaryotes: evidence from Arctic Canada). Такие перфорации проделывают в оболочках клеток своих жертв современные амёбы из группы вампиреллид (Vampyrellidae; см. также красочное описание в блоге Batrachospermum). Строго говоря, это не классический фагоцитоз: амёба-вампиреллида не заглатывает жертву, а высасывает ее. Но при этом используется та же самая белковая «механика», что и при фагоцитозе, да еще и в усложненном виде. Подобно тому, как в знаменитом романе Питера Уоттса «Ложная слепота» вампиры эволюционно возникли из хищников, амёбы-вампиреллиды тоже возникли из хищников (собственно, и те, и другие хищниками и остались). Находка съеденных ими водорослей возрастом миллиард лет — первое прямое свидетельство существования эукариот, питающихся другими эукариотами.

Рис. 3. Слева — современная амёба-вампиреллида, высасывающая клетку зеленой водоросли. Обратим внимание на ее длинные тонкие ложноножки. Фото с сайта labroots.com. Справа — результат деятельности подобной амёбы: пустая клеточная стенка водоросли с характерными перфорациями, имеющая возраст около миллиарда лет. Изображение из статьи C. C. Loron et al., 2018. Implications of selective predation on the macroevolution of eukaryotes: evidence from Arctic Canada

Наконец, около 760 миллионов лет назад в палеонтологической летописи появляются панцири раковинных амёб, относящихся к группе арцеллинид (S. M. Porter, L. A. Riedman, 2019. Evolution: ancient fossilized amoebae find their home in the tree). Надо сказать, что на вампиреллид эти амёбы совсем не похожи и даже им не родственны (они относятся к другой супергруппе). Арцеллиниды процветают до сих пор, в изобилии населяя пресные воду и почву и питаясь как бактериями, так и другими эукариотами (рис. 1). Из принципа актуализма следует, что они скорее всего вели примерно такой же образ жизни и 700 с лишним миллионов лет назад. Ну, а более молодые свидетельства фагоцитоза уже бессмысленно специально искать: они будут попадаться на каждом шагу.

Впечатления от всего этого получаются двоякие. Мы наглядно видим, насколько мощными бывают в естественных науках косвенные доводы. У красных водорослей фагоцитоза нет. Но если где-то в палеонтологической летописи мы обнаруживаем хотя бы одну красную водоросль, это с полной логической неизбежностью означает, что к данному историческому моменту фагоцитоз на Земле уже был. Никаким другим способом красные водоросли — а равно и любые другие эукариотные водоросли — просто не могли возникнуть (см. Открыт хищный родственник красных водорослей, «Элементы», 30.07.2019). В то же время перечисленные палеонтологические данные ничего не сообщают о ранних этапах эволюции эукариот. Времена, когда эукариоты только формировались, остаются «за кадром».

Можно зайти с другой стороны: внимательно посмотреть, что говорит о древности эукариот молекулярная филогенетика, а потом попытаться согласовать эти данные с палеонтологическими. Тут, однако, надо начать с важных оговорок. Современная биология работает с монофилетическими группами: любая такая группа происходит от одного общего предка и включает абсолютно всех его потомков. Корректно выделенная монофилетическая группа называется таксоном. Но общий предок любого крупного таксона жил много миллионов лет назад. А эволюция беспощадна: большая часть идущих от этого предка эволюционных линий наверняка давно вымерла. До современности дотянулись только те ветви, которым очень повезло. Вот их-то принято объединять в так называемую кроновую группу (crown group), которая начинается с общего предка всех современных членов данного таксона и включает всех его потомков. Остальная часть эволюционного древа таксона называется стволовой группой (stem group; см. Древнейшие предки кольчатых червей могли быть похожи на брахиопод, «Элементы», 26.02.2016). Все члены стволовых групп — по определению ископаемые.

В случае с эукариотами молекулярные данные, разумеется, доступны только для членов кроновой группы. Только для них и можно построить молекулярное филогенетическое древо. Члены стволовой группы эукариот жили сотни миллионов (если не миллиарды) лет назад, и никакой ДНК от них не осталось. Таким образом, фигурирующий в научных статьях последний эукариотный общий предок (last eukaryotic common ancestor, LECA), — это общий предок именно кроновой группы (см. Crown eukaryotes).

Но все же древо кроновой группы — это гораздо лучше, чем ничего. Тут, правда, возникает еще одна трудность: датировки всевозможных эволюционных событий по молекулярным часам становятся надежными, только если эти «часы» калибруются по палеонтологическим данным (см. Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногих, «Элементы», 23.08.2018), а для древнейших эукариот таких данных либо нет, либо они очень фрагментарны. Поэтому неудивительно, что в датировках имеется разброс. Но почти все они вмещаются в интервал между одним и двумя миллиардами лет назад. Типичная молекулярная оценка времени жизни LECA: 1,77 миллиарда лет назад плюс-минус несколько десятков миллионов лет (L. W. Parfrey et al., 2011. Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks).

Допустим, что эта датировка верна. Но тогда мы сразу обнаруживаем, что последний общий предок всех современных эукариот (LECA) жил почти на 800 миллионов лет раньше, чем в летописи появляются надежные свидетельства эукариотного хищничества, про которые мы говорили выше. И как же это объяснить?

Что ж, объяснений можно предложить как минимум три.

Первое: LECA не был хищником. Он не владел фагоцитозом, а питался осмотрофно, всасывая растворенные вещества через клеточную мембрану. Фагоцитоз появился на несколько сот миллионов лет позже, и скорее всего — независимо в разных эволюционных ветвях (они безусловно успели к тому времени разойтись).

Второе: выбранная нами датировка неверна, LECA жил гораздо позднее. Есть и такие работы, где его наиболее вероятный возраст определяется всего лишь в 1,1 миллиарда лет (C. Berney, J. Pawlowski, 2006. A molecular time-scale for eukaryote evolution recalibrated with the continuous microfossil record). Тогда разрыв между LECA и «выходом на сцену» эукариотных хищников исчезает: ничто не противоречит тому, что LECA и был первым из этих хищников.

Третье: компромиссный вариант, LECA имеет скорее более древний, чем более молодой возраст (не менее 1,6 миллиарда лет; см. H. C. Betts et al., 2018. Integrated genomic and fossil evidence illuminates life’s early evolution and eukaryote origin), но фагоцитозом он все же обладал — просто ранние свидетельства активности хищных эукариот не сохранились или сохранились плохо.

Первое объяснение противоречит широко принятому мнению, что LECA был жгутиконосцем, который питался бактериями. Правда, это мнение, пусть и распространенное, еще не обязательно должно быть верным. Есть и альтернативная гипотеза, согласно которой последний общий предок эукариот был осмотрофом, то есть «всасывальщиком» — примерно как грибы (W. Martin et al., 2003. Early cell evolution, eukaryotes, anoxia, sulfide, oxygen, fungi first (?), and a tree of genomes revisited). Но чем лучше мы узнаём древо эукариот, тем популярность этой гипотезы меньше. У самых примитивных современных одноклеточных эукариот — таких, как коллодиктиониды, малавимонады (Malawimonadidae) или анкиромонады (Ancyromonadida) — фагоцитоз вполне развит (см. Выделена новая супергруппа эукариот, «Элементы», 17.04.2018). В таких случаях обычно автоматически предполагают, что свойства, которые есть у нескольких ближайших потомков, были и у предка. Альтернатива должна означать, что фагоцитоз независимо возникал в разных ветвях эукариот буквально десятки раз, то есть мы имеем дело с мощнейшим параллелизмом.

Проблема второго объяснения в том, что оно слишком «омолаживает» LECA, выбирая в довольно широком спектре возможных датировок самую крайнюю точку. Такое непременно нуждается в дополнительных подтверждениях.

Слабость третьего объяснения в том, что оно опирается не столько на факты, сколько на их отсутствие. К сожалению, в палеонтологии так бывает часто. Впрочем, если данные о красных водорослях возрастом 1,6 миллиарда лет подтвердятся, то большой разрыв между эпохой LECA и появлением этих водорослей опять-таки исчезнет — и тогда вновь окажется, что LECA и был первым хищником. Так тоже может быть.

Ни одна из этих трех версий, однако, не предполагает, что фагоцитоз возник раньше LECA. Раннее (намного раньше LECA) возникновение фагоцитоза обосновать труднее всего. Оно не подтверждается ни классической палеонтологией (нет типичных водорослей, нет следов охоты эукариот друг на друга, нет защитных структур вроде тех же раковинок амеб-арцеллинид), ни палеоэкологией (нет подходящей по времени революции в сообществах, которую можно было бы связать с настолько ранним приходом хищников). В этой связи надо вспомнить, что многочисленные гипотезы происхождения эукариот давно уже делятся на «фаготрофные», согласно которым предок эукариот просто «проглотил» предка митохондрий, и «синтрофные»: предок эукариотной клетки и предок митохондрий жили в мирном метаболическом симбиозе, не предполагавшем никакой охоты друг на друга (см. Обнаружен живой представитель асгардархей, «Элементы», 22.08.2019). Палеонтология на данный момент высказывается скорее за синтрофную версию, хотя здесь возникает очень много разных «если».

Например, совершенно непонятно, что делать с грибоподобными организмами, возраст остатков которых предположительно достигает 2,4 миллиарда лет (см. В вулканических породах возрастом 2,4 млрд лет найдены следы древнейших грибов, «Элементы», 11.05.2017). Грибы — это одна из множества ветвей типичных современных эукариот. Если они действительно имеют такую огромную древность, это опрокидывает все приведенные выше выкладки. Но пока есть сомнения как насчет их возраста, так и в том, что это вообще остатки живых существ (S. McMahon, 2019. Earth's earliest and deepest purported fossils may be iron-mineralized chemical gardens). Тут палеонтологам надо еще разбираться.

Источник: Danel B. Mills. The origin of phagocytosis in Earth history // Interface Focus. 2020. DOI: 10.1098/rsfs.2020.0019.

См. также:

Палеобиологи обнаружили древних амеб-вампиров, Lenta.ru, 26.05.2016.

Сергей Ястребов

-

Серёж, спасибо, как всегда, очень любопытно.

Но почему не рассматривается самое простое объяснение - что мы банально пока не нашли более древних останков? Сколько тех гигалетних ископаемых известно - пальцев на руке больше. Тем более, что от возникновения эукариот до появления чётко идентифицируемых в ископаемом виде форм - большой интервал.-

Ну как же не рассматривается? Это возможность, которую я выделил как третью. Лично мне именно она и кажется больше всего похожей на правду, просто в статье я постарался быть максимально объективным.

Вот если подтвердятся данные Бенгтсона и китайцев о красных водорослях 1,6 миллиарда лет назад - ну значит, были красные водоросли 1,6 миллиарда лет назад. И это будет подтвержденный минимальный возраст хищных эукариот.

Но тут надо быть очень аккуратным, чтобы, во-первых, не подменять факты предположениями (а такое бывает), и во-вторых, учитывать, что даже факты, которые показались было установленными, могут... как волшебная ступенька в "Школе в Кармартене", вдруг вывернуться из-под ноги да еще и укусить. Пример - "грибы" возрастом 2 миллиарда лет, о которых я говорю в последнем абзаце. Их бодро так описали, что вроде бы да, грибоподобные организмы, с подробностями, и между прочим, статья подписана тем же самым Стефаном Бенгтсоном. А вот теперь - большой обзор в Proceedings of Royal Society, в котором написано, что это вообще не остатки организмов, а какие-то минеральные нити. И что с этим делать? Я, честно говоря, уже подумал было, что грибы возрастом два с лишним миллиарда лет - это прекрасное подтверждение высказанной когда-то Эрве Филиппом гипотезы "эукариотного Большого взрыва"... а вот сейчас не знаю, что и думать. Такие дела. -

Потому что это банально неинтересно - раз.

И потому что это не ответ на вопрос - двас.

Отнесение на более древние времена тупо означает "мы подумаем об этом завтра".

Так можно и до Акта Творения добраться - в конце концов, божественное вмешательство никак не мешает ни абиогенезу, ни фагоцитозу, ни Большому взрыву, вообще ничему.

Просто оно ровно в такой же степени ничего и не объясняет.-

Уважаемый mehraban,

Вы не хотите извиниться передо мной вот за этот коммент?

https://elementy.ru/novosti_nauki/433521/Obnaruzhen_zhivoy_predstavitel_asgardarkhey/t5271901/Sergey_Yastrebov#fm5332774

Цитирую: "Драная замусоленная квазифилософия..." (конец цитаты) - это Ваше высказывание о поддерживаемых мной взглядах Уилера.

Знаю, что говорю об этом с опозданием, но я вижу здесь проблему и не стану притворяться, что не вижу ее. Вы иногда пишете толковые вещи, и мне будет жаль терять такого собеседника.-

Вы не хотите извиниться передо мной вот за этот коммент?

Не вопрос - извиняюсь.

А теперь попробуйте объяснить, что именно в моём отношении к цитируемому вами фрагменту вас оскорбило.

Свою точку зрения я изложил там же - в том же комментарии, в следующем абзаце.-

Извинение принято.

Отвечаю на вопрос: да ничего. Ничья точка зрения меня не может оскорбить, и я вообще не касаюсь сейчас Вашего мнения по существу. Меня оскорбила _форма выражения_ мнения, а не само мнение. Господи, да разве это не очевидно? Риторический вопрос. Что за беда такая в Рунете, уже и на Элементах не согласные друг с другом люди разучиваются цивилизованно общаться (это уже не к Вам, это общее впечатление, увы...).

Теперь по существу. Я с Вами согласен только отчасти, палеонтология - наука специфическая. Я не считаю, что гипотезы, например, о криогениевых эуметазоа или об архейских эукариотах неинтересны и не отвечают на вопросы. Да нет, нормальные это гипотезы, важно только, чтобы они были хотя бы потенциально проверяемыми (а это условие не нарушается). Неполнота палеонтологической летописи такова, что считать научными только те гипотезы, которые _непосредственно_ подтверждаются находками, значит искать потерянный ключ только и исключительно под фонарем. А если его там нет? Другой вопрос, что, на мой взгляд, фактических оснований относить LECA глубже чем на 1,6-1,8 миллиарда лет назад пока маловато... если только не подтвердятся данные о раннепротерозойских грибах. Тогда все пересмотрится. Вот Вам и проверяемость.

-

-

-

-

Вампиреллида подкрадывается к клетке водоросли, кусает и высасывает. Конечно, больше в смысле разумности таракана, включили свет и все разбежались, и не так красочно, как описал. Но какой то поиск и ещё выбор. На уровне трихоплакса наверное.

А одноклеточный хищник кроме цианобактерий может засосать и чужие гены.

Бангия, конечно, замечательна.

-

"ГОРЕЧАВКА РАЗУМНАЯ, дальняя родственница картофеля. Ее сладкие клубни весьма вкусны, а название происходит от определенных духовных качеств. А именно, вследствие мутации горечавка время от времени производит вместо обычных мучнистых клубней небольшие мозги. Эта ее разновидность, горечавка свихнутая, подрастая, начинает ощущать беспокойство, самовыкапывается, уходит в лес и предается одиноким размышлениям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает самоубийством, осознав горечь существования".

Классику читать надо.

@

В этом случае логический диссонанс получается. Чтобы проглотить, нужен особый механизм глотания и особый режим пищеварения. Если с глоткой ещё туда-сюда, то особый режим обеспечивается особым же источником энергии, которого ещё нет. Так что, фагоцитоз - как фаза войны, был запущен обратной фазой - мирным симбиозом. Жили ребята дружно, жили и вдруг как начали жрать друг друга...

-

Тут про асгардархей была статья, где будущий митихондрий выступал в роли паразита. Но как бы исправился и стал хорошим и полезным. Что достаточно разумно, все сегодня живущие ближайшие родственники митохондрий паразиты, разные рикетсии, волбахии.

Хотя, конечно, полезный и нужный симбионт то же может обратится паразитом. Ближайший родственник малярии внутриклеточный симбионт кораллов. И возбудитель малярии даже имеет остаток хлоропластов.

-

...Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она

возобновлялась.

Если серьезно, то см. мой ответ Андрею. К архейским эукариотам лично я склонен относиться очень скептически. Никакими законами природы это, конечно, не запрещено, но доказательства тут нужны очень серьезные. И уж во всяком случае - это не мэйнстрим. Научный мэйнстрим в этой области см. в работах Баттерфилда и Нолля, например.-

Это, конечно, не мэйнстрим, но ведь и та же теория дрейфа континентов где-то примерно пол века (!) считалась уделом фриков. Над Маргулис в своё время тоже все потешались, так что, пока я бы не торопился делать ставки, слишком мало мы пока знаем про то, что реально творилось на Земле в Архее... В общем и целом, я бы лично процентов 20 вероятности на эукариотов в архее оставил. ))

-

Также по мелочи, вопросы или неочевидные места:

"Расчеты показывают, что без внутриклеточных «энергетических станций», которыми служат митохондрии, фагоцитоз как способ питания был бы убыточным: протоэукариотная клетка тратила бы больше энергии, чем получала."

- фраза на мой взгляд неточная. Думаю тут было бы правильнее сказать иначе: без внутриклеточных «энергетических станций», которыми служат митохондрии, фагоцитоз как способ питания был бы невозможен энергетически, не хватило бы энергии на захват жертвы, высасывание, переваривание и т.п. То есть если митохондрий (или любого мощного источника энергии) нет, то невозможно довести процесс фагоцитоза до конца, и, в частности, получить в конце всю имеющуюся энергию от жертвы. Отсюда и убыток. Процесс начал, энергию потратил, но на завершение сил не хватило, новую энергию не получил, прогорел. То есть здесь не энергетическая убыточность фагоцитоза как таковая, а что-то типа непреодолимого потенциального барьера. А сам завершенный фагоцитоз в любом случае должен быть энергетически выгодным, в противном случае ни с митохондриями, ни без, он не пойдет и не возникнет.

Еще одно место, не совсем очевидно, почему многоклеточность невозможна без фагоцитоза. Вероятно, это так, но каковы конкретные доводы, в заметке не упоминаются.

-

1. Да, принципиальные различия. Это длинная история, о ней написано и в "Логике случая" Кунина, и в 10-й главе "От атомов к древу", и в нескольких статьях здесь.

2. Тут не сказано, что многоклеточность невозможна без фагоцитоза:)-

по п.2 цитата: "В конце концов, такое важнейшее эволюционное событие, как возникновение многоклеточных животных, было бы без фагоцитоза просто немыслимо."

-

Да. Тут не написано "многоклеточности", а написано "многоклеточных животных", это совершенно разные утверждения. Животные - это многоклеточные фаготрофы, они не могли возникнуть без фагоцитоза просто по определению.

-

Ну да, спасибо, мой вопрос я сформулировал сокращенно, в итоге получилось неверно. Разумеется я имел вопрос именно к утверждению в заметке. Я изначально так и подумал, что самое простое объяснение - это по определению. Хотя если это "по определению", то возможно, это не оправдывает такую эмоциональность утверждения ("немыслимо"!)))

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Раковинная амёба фриганелла (Phryganella paradoxa) поедает диатомовую водоросль. Эта водоросль, хотя и одноклеточная, слишком велика, чтобы амёба могла поглотить ее целиком. Поэтому амёба дотягивается до нее ложноножкой (a), подтягивает водоросль к себе и не вполне понятным способом проделывает в ее панцире дырку (b), после чего буквально высасывает полужидкую цитоплазму водоросли из панциря и фагоцитирует ее по частям (c). В итоге от водоросли остается только пустой панцирь (d). Это — крайне продвинутый вариант питания фагоцитозом, вероятно, близкий к тому, который наблюдается у амёб-вампиреллид (см. текст). Но фриганелла — это амёба-арцеллинида, относящаяся к другой супергруппе эукариот. Получается, что такое «вампирическое» питание возникло в эволюции эукариот минимум дважды, в далеких друг от друга эволюционных ветвях, но и там, и там — на основе фагоцитоза. Кроме того, амёбы-арцеллиниды интересны тем, что это первые организмы, владеющие фагоцитозом, которые обнаруживаются в палеонтологической летописи непосредственно, а не через следы и отдаленные последствия своей деятельности (см. текст). Иллюстрация из статьи K. Dumack et al., 2018. Reinvestigation of Phryganella paradoxa (Arcellinida, Amoebozoa) Penard 1902