Формирование сибирских траппов сопровождалось горением большого количества каменного угля

Грандиозная вспышка вулканической активности в конце перми — начале триаса на территории нынешней Сибири считается главной причиной крупнейшего вымирания, радикально изменившего структуру земной биосферы. Вымирание сопровождалось резким падением доли тяжелого изотопа углерода (δ13C) в морских карбонатных отложениях. Причины скачка δ13C и его связь с вулканизмом и вымиранием остаются дискуссионными. В ходе изучения вулканических пород, сформировавшихся на относительно раннем этапе сибирского траппового вулканизма примерно во время пика массового вымирания, геологи из США, Канады и России обнаружили явные признаки горения каменного угля, а также фрагменты горелой древесины, что указывает на лесные пожары. Новые данные согласуются с гипотезой о том, что снижение δ13C в морских карбонатах объясняется выбросом в атмосферу огромного количества «легкого» углерода в результате сгорания залежей каменного угля, сквозь которые прорывалась поднимающаяся из недр магма. Новые данные также согласуются с идеей о том, что значительный вклад в вымирание могло внести быстрое потепление, закисление океана и другие последствия резкого роста содержания CO2 в атмосфере.

Массовое вымирание на рубеже перми и триаса было крупнейшей экологической катастрофой, которая привела к радикальной перестройке морских и континентальных сообществ. На «Элементах» регулярно публикуются материалы о новых исследованиях, проливающих свет как на причины великого вымирания, так и на его последствия (см. ссылки в конце новости).

Большие успехи, достигнутые в этой области в последние годы, связаны с изучением наиболее информативных геологических разрезов морских и континентальных осадочных пород, позволяющих с большой детальностью проследить последовательность событий в последние сотни тысяч лет пермского периода и в первые сотни тысячелетий триаса, с быстрым совершенствованием методов радиометрического датирования вулканических пород (например, прослоев пепла), а также с детальным изучением Сибирских траппов (см.: Siberian Traps).

На сегодняшний день у большинства специалистов не осталось сомнений в том, что главной причиной кризиса был трапповый вулканизм — грандиозный всплеск вулканической активности на территории нынешней Сибири (которая, как и почти вся остальная суша, входила тогда в состав единого континента Пангеи). Были попытки связать пермотриасовое вымирание с падением крупного астероида или кометы, но они не увенчались успехом, причем не столько из-за отсутствия подходящего кратера, сколько из-за несоответствия этой гипотезы геохимическим данным. Прочие альтернативные теории тоже не могут объяснить всех имеющихся фактов.

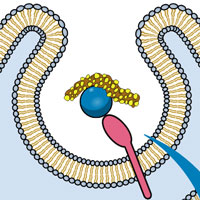

Мантийный плюм (восходящий поток перегретой магмы) в течение сотен тысячелетий прокладывал себе путь к поверхности, постепенно разрушая твердые породы литосферы (см.: Связь массовых вымираний с вулканизмом получила новое подтверждение, «Элементы», 19.09.2011). В какой-то момент магма начала прорываться сквозь многокилометровую (3,0–12,5 км) толщу карбонатных осадочных пород Тунгусского бассейна, богатую нефтью, газом и особенно каменным углем, сформировавшимся в течение каменноугольного и пермского периодов. Средняя мощность угольных залежей Тунгусского бассейна — порядка 100 м.

Магма вклинивалась между слоями осадочных пород, образуя силлы и иные интрузии. Начались взрывные извержения, приводившие к формированию мощных слоев обломочных вулканических (пирокластических) пород (см.: Пирокластический материал). Ну и наконец, в качестве вишенки на торте, всё это сверху залило сотнями тысяч кубических километров базальтовой лавы. Общий объем всех вулканических пород Сибирских траппов (интрузий, пирокластических пород и лав) составляет примерно 3×106 км3. Причем это только то, что сохранилось до наших дней, а изначальный объем наверняка был намного больше.

Разумеется, все эти страшные события не были одномоментыми. Согласно современным датировкам, вулканическая активность началась как минимум 252,4–252,3 млн лет назад, то есть за полмиллиона лет до рубежа перми и триаса, к которому приурочен пик вымирания (251,9 млн лет назад), и продолжалась еще полмиллиона лет после (до 251,4 млн лет назад) (S. D. Burgess, S. A. Bowring, 2015. High-precision geochronology confirms voluminous magmatism before, during, and after Earth’s most severe extinction).

Влияние траппового вулканизма на фауну и флору во многом определялось изменениями в составе атмосферы. На разных этапах формирования сибирской трапповой провинции происходили выбросы в атмосферу огромных объемов CO2 и других газов, в том числе сероводорода и хлороводорода. Это вело к множеству неприятных для обитателей планеты последствий.

В частности, выбросы галогенов (см.: Выделение галогенов при формировании Сибирских траппов могло стать причиной массового пермского вымирания, «Элементы», 25.09.2018) способствовали вымиранию через разрушение озонового слоя и закисление океана (см.: Доказана роль резкого закисления океана в массовом вымирании на рубеже пермского и триасового периодов, «Элементы», 14.04.2015).

Выбросы сероводорода вкупе с потеплением, эвтрофикацией прибрежных вод (из-за усиленного сноса в море биогенных элементов, прежде всего фосфора — это еще один результат вулканизма) и буйным цветением цианобактерий (о нем свидетельствуют колебания изотопного состава азота в осадочных породах) вели к аноксии, которая, как известно, не способствует процветанию многоклеточной жизни (см.: Важной причиной вымирания морских животных в конце пермского периода была нехватка кислорода, «Элементы», 17.01.2019).

Выбросы CO2 привели к резкому росту содержания этого парникового газа в атмосфере: от 500–4000 ppm (частей на миллион) в конце пермского периода, что уже и так многовато и соответствует жаркому климату, до устрашающих значений порядка 8000 ppm на пике вымирания. Для сравнения, уровень CO2 в июне 2020 года — 416 ppm. Рост концентрации CO2 способствовал закислению океана и гибели животных с карбонатными скелетами, а парниковый эффект привел к быстрому разогреву вод тропических морей от 22–25 до 30°C, что тоже внесло свою лепту в вымирание (Y. Cui, L. R. Kump, 2014. Global warming and the end-Permian extinction event: Proxy and modeling perspectives).

Данные по избирательности пермотриасового вымирания (например, то, что сильнее всего пострадали «физиологически незабуференные» животные, см.: Долгосрочный эволюционный успех обеспечивается не ускоренной диверсификацией, а устойчивостью к изменениям среды, «Элементы», 02.03.2020) согласуются с идеей о том, что главной причиной вымирания были изменения в составе атмосферы, вызванные трапповым вулканизмом (J. L. Payne, M. E. Clapham, 2012. End-Permian Mass Extinction in the Oceans: An Ancient Analog for the Twenty-First Century?).

Пермотриасовое вымирание не было одномоментным событием. По-видимому, массовая гибель наземной фауны и флоры в некоторых регионах происходила раньше рокового рубежа 251,9 млн лет назад, на который приходится пик вымирания морской фауны. Например, для наземных позвоночных Южной Африки указывается дата 252,24 млн лет, а для австралийской флоры — 252,31 млн лет (см.: Массовое пермское вымирание на суше началось раньше, чем в океане, «Элементы», 13.04.2020). Эти датировки соответствуют более ранним этапам сибирского траппового вулканизма по сравнению с «главным» эпизодом вымирания морской фауны. Впрочем, и в морских отложениях в некоторых регионах есть свидетельства не одного, а двух эпизодов вымирания, разделенных десятками тысячелетий (см.: Доказана роль резкого закисления океана в массовом вымирании на рубеже пермского и триасового периодов, «Элементы», 14.04.2015).

Есть мнение, что продолжавшийся еще долго после рубежа перми и триаса трапповый вулканизм мог задержать посткризисное восстановление биоты. Также заслуживает дополнительного изучения ситуация с насекомыми. В данных по пермским и раннетриасовым насекомым российские палеонтологи вообще не смогли увидеть массового вымирания, а увидели скорее что-то похожее на медленный упадок — хотя здесь нужно помнить о фрагментарности ископаемой летописи насекомых и огромных трудностях с датировками. При этом в межтрапповых осадочных породах в Сибири найдены остатки лесной растительности и разнообразных насекомых, в том числе относящихся к уже новым, мезозойским семействам (А. П. Расницын, 2012. Когда жизнь и не думала умирать). Возможно, это говорит об очень раннем начале восстановления наземной биоты в самом эпицентре катастрофы.

Рис. 2. Схема «эталонного» (см.: Global Boundary Stratotype Section and Point) геологического разреза для границы перми и триаса в Мэйшане (южный Китай). Показаны датировки слоев вулканического пепла в миллионах лет (Ma). Многочисленные кристаллы циркона из каждого из этих слоев были датированы уран-свинцовым методом. Горизонтальной серой полосой отмечен интервал массового вымирания морской фауны (Extinction Interval). Показаны колебания доли тяжелого изотопа углерода в морских карбонатах (δ13C carb). Видно, что интервал вымирания совпадает с резким кратковременным снижением этого показателя. Рисунок из статьи S. D. Burgess et al., 2014. High-precision timeline for Earth’s most severe extinction

Тем не менее, пик вымирания всё-таки приурочен к очень короткому временному интервалу, длительность которого оценивается в 60 ± 48 тысяч лет (от 251,941 ± 0,037 до 251,880 ± 0,031 млн лет назад) (S. D. Burgess et al., 2014. High-precision timeline for Earth’s most severe extinction). Граница перми и триаса, которую проводят по появлению конодонтов Hindeodusparvus, находится в пределах этого интервала: ее «официальный» возраст по международной стратиграфической шкале 2020 года — 251,902 ± 0,024 млн лет.

Яркой особенностью рубежа перми и триаса является резкое снижение доли тяжелого изотопа углерода (δ13C) в морских карбонатных отложениях (рис. 2). Этот скачок в пределах геохронологической погрешности совпадает с пиком вымирания и прослеживается не только в «эталонном» разрезе в Мэйшане, но и во многих других точках по всему миру. Причины скачка не до конца ясны, но если мы хотим иметь полное и адекватное преставление о событиях на кризисном рубеже, то в них необходимо разобраться. Понятно, что скачок, скорее всего, был вызван выбросом в атмосферу большого количества углерода с облегченным изотопным составом. Но остается вопрос об источнике этого «легкого» углерода.

Статья коллектива геологов из США, Канады и России, опубликованная в журнале Geology, проливает новый свет на эту загадку. Авторы исследовали образцы древнейших вулканических пород Сибирской трапповой провинции, а именно обломочных пирокластических пород, которые там, где есть непрерывная последовательность слоев (например, в многочисленных обнажениях по берегам Ангары и Нижней Тунгуски), залегают непосредственно под первыми лавами (см.: Flood basalt). Мощность этих пирокластических слоев максимальна в южной части провинции: в районе Туры и южнее она составляет более 600 м, в Маймеча-Котуйском районе — 200–300 м, в районе Норильска — всего несколько метров (рис. 3).

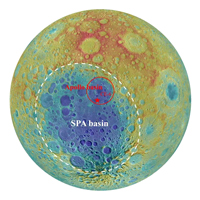

Рис. 3. Карта Сибирской трапповой провинции с точками отбора проб пирокластических пород, залегающих под лавами. Красными сплошными кругами отмечены пробы, в которых есть следы горения угля, голубыми пунктирными — пробы, в которых такие следы не были обнаружены. Черные точки — места сбора проб в рамках более крупного проекта по изучению Сибирских траппов. На карте светло-сиреневым цветом показаны лежащие на поверхности базальтовые лавы, темно-сиреневым — туфы (пирокластические породы), зеленым — интрузивные породы, розовым — осадочные породы — угленосные толщи Тунгусского бассейна. Рисунок из обсуждаемой статьи в Geology

Исследователи сфокусировались на органическом материале, входящем в состав этих сравнительно слабо изученных пород, с целью обнаружить признаки горения угля. Дело в том, что ранее в районе, весьма далеком от эпицентра катастрофы, а именно в Арктической Канаде, в морских отложениях, сформировавшихся непосредственно перед массовым вымиранием, был найден пепел, удивительно похожий на тот, что образуется при сгорании каменного угля (S. E. Grasby et al., 2011. Catastrophic dispersion of coal fly ash into oceans during the latest Permian extinction). Это, естественно, наводит на мысль о быстром сгорании большого количества угля Тунгусского бассейна при контакте с магмой, что могло бы объяснить и резкий рост CO2 в атмосфере, и изотопную аномалию, поскольку углерод каменного угля имеет сильно облегченный изотопный состав. Однако для полноты картины не хватало доказательств горения угля, найденных непосредственно в породах Сибирской трапповой провинции. Именно этот пробел и восполняет обсуждаемая статья.

В общей сложности было изучено 16 проб пирокластических пород с берегов Ангары, Нижней Тунгуски и Подкаменной Тунгуски, а также по три пробы из двух северных районов (Норильск и Маймеча-Котуй, рис. 3).

В 11 пробах из 22 обнаружены многочисленные, иногда довольно крупные органические включения, которые были изучены с особой тщательностью (рис. 4). По результатам всестороннего анализа их разделили на три класса. Первый класс составляют фрагменты каменного угля разной степени термической переработки. Второй класс — ничто иное, как куски горелой древесины (они отличаются высоким содержанием органики и следами воздействия высоких температур в поверхностном слое, менее измененной сердцевиной и характерными трещинами). Наконец, третий класс — это характерные продукты сгорания каменного угля, в том числе так называемые ценосферы (см. Cenosphere), которые формируются при быстром нагревании органического материала до очень высоких температур (порядка 1300°C). Эти ценосферы мало отличаются от тех, что в наши дни образуются при сжигании угля на тепловых электростанциях. Такие же ценосферы ранее были найдены и в Арктической Канаде в слое пепла, о котором говорилось выше.

Рис. 4. Органические включения в пирокластических породах Сибирской трапповой провинции. A, B — недогоревшие фрагменты каменного угля (район Туры), C — вкрапления переплавленного угля в образце из-под Норильска, D — мягкие битуминозные включения в долерите из шахты под Усть-Илимском. Изображение из обсуждаемой статьи в Geology

В изученных пробах признаки горения угля и древесины становятся более выраженными в направлении с севера на юг: меньше всего их в пробах из Норильска и Котуя, где и слой пирокластических пород самый тонкий. Впрочем, ранее были описаны графитовые, битуминозные и карбонатные включения в норильских лавах и силлах. В шахте под Норильском есть зона контакта одного из ранних лавовых потоков непосредственно со слоем каменного угля, причем видно, что уголь переходил в жидкое состояние и заполнял трещины в остывающей лаве. Так что органические материалы, по-видимому, вовсю горели не только в южной и центральной, но и в северной части Сибирской трапповой провинции.

Таким образом, исследование подтвердило, что в ходе сибирского траппового вулканизма имели место и лесные пожары, и масштабное горение каменного угля, причем происходило это не в каком-то одном месте, а на обширной территории. Эти события по времени совпадают (в пределах погрешности) со скачком δ13C в морских отложениях. Как раз в это время формировались обширные силлы (то есть магма вклинивалась между горизонтальными слоями осадочных пород, вступая тут и там в контакт с угольными пластами). Это должно было способствовать взрывным извержениям, лесным пожарам и формированию пирокластических толщ. На поверхность базальтовые лавы стали изливаться чуть позже.

Углерод, попадающий в атмосферу при дегазации магмы и из перегретых карбонатов, слишком «тяжелый», чтобы объяснить наблюдаемое снижение δ13C в морских карбонатах. «Легкий» органический углерод из каменного угля и древесины — это совсем другое дело. Авторы рассчитали, сколько такого углерода нужно было выбросить в атмосферу, чтобы вызвать наблюдаемую изотопную аномалию: от 6000 до 10 000 гигатонн. Угля Тунгусского бассейна, который мог сгореть при контакте с магмой, было для этого более чем достаточно. Его запасы и сейчас оцениваются в 104–105 гигатонн углерода, а ведь помимо угля там полно нефти и другой органики.

Один из главных аргументов противников теории о ключевой роли траппового вулканизма в пермотриасовом вымирании (таких противников мало, но они еще есть) состоит в том, что трапповый вулканизм в истории Земли происходил неоднократно, но не каждое такое событие сопровождалось массовым вымиранием. Ответ на это возражение отчасти связан с особенностями химического состава магмы, сформировавшей сибирские траппы. Судя по всему, этот состав оказался особо зловредным (см.: Выделение галогенов при формировании Сибирских траппов могло стать причиной массового пермского вымирания, «Элементы», 25.09.2018). Еще один возможный ответ следует из обсуждаемой работы: мантийный плюм угораздило подняться из недр как раз под толщей осадочных пород с огромным количеством органики, что привело к выбрасыванию в атмосферу нескольких дополнительных триллионов тонн углерода. Кстати, похожая история и с Чиксулубским метеоритом: на Землю падали и другие крупные астероиды, но именно этот угораздило упасть в мелкое море с высоким содержанием серы в донных осадках (S. Ohno et al., 2014. Production of sulphate-rich vapour during the Chicxulub impact and implications for ocean acidification).

Источник: L. T. Elkins-Tanton, S. E. Grasby, B. A. Black, R. V. Veselovskiy, O. H. Ardakani, F. Goodarzi. Field evidence for coal combustion links the 252 Ma Siberian Traps with global carbon disruption // Geology. 2020. DOI: 10.1130/G47365.1.

См. также:

1) Великое вымирание 250 миллионов лет назад привело к резкому усложнению морских экосистем, «Элементы», 28.11.2006.

2) Связь массовых вымираний с вулканизмом получила новое подтверждение, «Элементы», 19.09.2011.

3) Доказана роль резкого закисления океана в массовом вымирании на рубеже пермского и триасового периодов, «Элементы», 14.04.2015.

4) Древние и продвинутые виды сосуществовали после глобального пермо-триасового вымирания, «Элементы», 03.03.2017.

5) Выделение галогенов при формировании Сибирских траппов могло стать причиной массового пермского вымирания, «Элементы», 25.09.2018.

6) Важной причиной вымирания морских животных в конце пермского периода была нехватка кислорода, «Элементы», 17.01.2019.

7) Массовое пермское вымирание на суше началось раньше, чем в океане, «Элементы», 13.04.2020.

8) А. П. Расницын. Когда жизнь и не думала умирать // Природа. 2012. № 9.

9) А. П. Расницын, Д. С. Аристов. Насекомые в палеозое: этапы большого пути // Природа. 2015. №5.

10) Ф. Шабалин. Ступенчатое плато Путорана.

-

Не по существу предмета статьи, но тем не менее -

Мантийный плюм (восходящий поток перегретой магмы)

Мантийный плюм - это не поток магмы. Вещество плюма твёрдое, в отличие от магмы, являющейся расплавом. И это однозначно определяется сейсмозондированием - тело плюма свободно пропускает поперечные волны s-типа, которые не проходят через расплавы. Поток плюма скорее кинетически аналогичен леднику - лёд твердый, но течёт потоком в леднике.-

-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8

%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BC

По-моему, вполне подходит: горячий мантийный поток.

Там же: "Плюм, обеспечивающий «питание» для вулкана Йеллоустон, представляет собой вертикальный поток твёрдой мантийной породы, раскалённый до 1600 °C. Ближе к поверхности Земли часть плюма расплавляется в магму, что приводит к образованию гейзеров и грязевых котлов." Поэтому, как вариант, подходит и "поток горячей мантийной породы".-

-

Вопрос о плюме, с учетом темы статьи, всё-таки вторичен. Вполне достаточно упомянуть, что это "горячий мантийный поток". То, что он твёрдый, здесь неважно. К тому же, когда он дошел до слоёв с нефтью и углём, он скорее всего был уже жидким.

А в защиту Википедии скажу, что на мой взгляд стоит с бóльшим уважением относиться к энтузиастам, чьими усилиями она и создаётся. Даже при всех неточностях, работу их невозможно переоценить. Они работают на просвещение. И общие замечания в духе "пишут непонятно кто и непонятно что" крайне вредны.

И не придумывают от себя они ничего. Пользуются литературой, какая уж есть. Неверный выбор? Любой может войти в Wiki, и внести исправления или предложить обсуждение, и вы тоже. Источник фразы, которую вы раскритиковали, можно было бы и поискать: https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D 1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D 0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81% D1%8F+%C2%AB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D1%8 1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0% BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 -

-

Ваша критика Википедии почти с равным основанием может быть применена и к научным статьям в рецензируемых журналах, и к научным и научно-популярным книгам: пишут неизвестно кто и неизвестно что. Да, такое случается. Но еще хуже не писать вовсе. Или еще хуже - разрешить писать только специально одобренным в ЦК КПСС авторам с единственно верными учением и идеологией.

-

-

О, а вот у биоинформатиков, я слыхал, пиинято студентам давать в нагрузку к курсовым править и дописывать статьи в вике. Может, это настолько хороший опыт, что его стоит расширить?

-

Однозначно поддерживаю. Ведь википедия - это не редколлегия БСЭ, а мы сами. Точнее, энтузиасты из научного народа. Хочешь, чтобы вики-статья тебе нравилась, тратишь свои силы и время на подъем качества. И всё.

И студентов полезно приучать к этому. Понятно, что пока они способны устранять только мелочи, но всему свое время, да и рука постепенно ставится.

-

-

-

-

-

-

Все понятно, все строго по Виктору Ефимовичу)

"При подъёме плюма выносятся высокотемпературные расплавы" - где эти расплавы образуются? Наверху понятно; есть ли они в теле плюма в нижней мантии?Размер линзы до 4000 км в диаметре, мощность около 100 км с температурой расплава 1800-2000°С.

Напомните, про какую линзу идёт речь с размером 4000 км. Где выявлена такая? ))) Я скажу.) Вы просто накопипастили презентацию Гунина численного моделирования, где делался вольный, чисто условный расчёт возможной динамики плюма при таких-то допущениях. Это "Независимый коммерческий центр моделирования геосистем «МоГеос»" в Улан-Удэ, Гунин его же гендиректор. Что там этот независимый коммерсант нарассчитывал - бог весть, коммерция есть коммерция. Они рассчитывали модели планетарных масштабов, вот и вылезли такие несуразные числа - им-то что, это просто расчёты модели. Стоит осознавать, что 4000 км - это нереально большая линза, это размеры континентальной плиты; в природе нету таких бассейнов расплавов, и нет никаких установленных данных о том, что они существовали. Так можно рассчитать буханку хлеба весом сто тонн или акулу размером километр - но это не значит, что они есть в действительности.

Только вы ещё вязкость литосферы увеличили на пару порядков: у Гунина "достигает литосферы вязкость которой на 2-3 порядка выше чем в верхней мантии". Маловато у Гунина показалось? :))Плюм это свободно-конвективный поток, формирующий восходящую структуру (струю) с максимальной скоростью 8-12 см/год. Это не конвекция

- Одновременно свободно-конвективный поток и не конвекция?

Обмен вещества идёт далеко не только за счёт плюмов и диапиров. Скопипастив ( любимый метод?:))) ) эту вашу фразу трёхлетней давности, вы отметили лишь восходящие движения. Но есть и нисходящие. Это вот именно что конвекция, в нисходящей части ячейки. И, естественно, субдукция, причём с погружением до самого ядра. Тут уже не только нисходящее, но и горизонтальное движение. Впрочем, раз вы считаете, что "литосферные плиты не могут погружаться в мантию, т.к. их плотность ниже плотности мантии" - ну, тут только руками развести.) Ведь механизм их погружения не плотностной.)плотности равной или меньшей плотности плюма (соляные диапиры)

вы соляные диапиры относите к плюмам - ???-

Плюмы и диапиры, это одинаковый процесс.

Какая каша у вас в голове! Предлагаю прочесть статью Член-корра. РАН В. Н. Анфилогова "Возможна ли свободная конвекция в кристаллической мантии Земли" Доклады Академии Наук, 2002, том 384, № 4, с. 473-475. Это упорядочит ваши знания и мысли, поможет понять мантийные процессы.

-

-

Про линзы диаметром до 4,4 тыс.км - скорее про Тихий океан, Поднятие Дарвина.

Хаин и Ломизе; Гаврилов, Котелкин (навскидку).-

Так, наверное, можеь говорить про любые суперплюмв. Но в двух современных суперплюмах, африканском и тихоокеанском, однако, нет таких линз расплавов. Их глубокое тело ветвится уже в верхней мантии на ряд потоков, которые только у самой литосферы испытывают плавление с образованием ряда более мелких резервуаров расплавов. Какие линзы расплавов порождал суперплюм Дарвиновского поднятия, не понятно. Сейчас таких линз не выявляется, если не ошибаюсь Спасибоо за информацию, посмотрю.

-

-

>если почитать упомянутую Вами книгу "Когда жизнь и не думала умирать" то кажется у насекомых не было особых проблем с пермтриасом.

"Катастрофа стала единственным известным массовым вымиранием насекомых[5], в результате которого вымерло около 57 % родов и 83 % видов всего класса насекомых." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B E%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0% B5

"The end-Permian is the largest known mass extinction of insects;[56] according to some sources, it is the only insect mass extinction.[57][58] Eight or nine insect orders became extinct and ten more were greatly reduced in diversity... The greatest decline occurred in the Late Permian and was probably not directly caused by weather-related floral transitions.[47]" https://en.wikipedia.org/wiki/Permian%E2%80%93Triassic_extinction_event

"Интересны изменения в составе насекомых. Большинство древних, палеозойских форм вымерли уже в середине позднепермского времени, в его конце происходит обвальное вымирание большинства остальных (Сенников и др., 2000; Аристов, 2004). Лишь две группы насекомых изменились относительно мало – стрекозы и тараканы. Ближайшие родственники пермских насекомых почти не встречаются в самом начале триасового периода. Здесь были распространены специфические для этого времени эндемичные формы, приспособленные к существованию в кризисной ситуации. Среди них совершенно отсутствуют насекомые, связанные с деревьями, они появляются только в середине триаса. Присутствовало довольно много и водных форм." ГЛОБАЛЬНЫЙ БИОТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА ГРАНИЦЕ ПЕРМИ И ТРИАСА: ЕГО ХАРАКТЕР И ПОСЛЕДСТВИЯ, Сенников А.Г., Доклады Всероссийского совещания "Структура и статус Восточно-Европейской стратиграфической шкалы пермской системы, усовершенствование ярусного расчленения верхнего отдела пермской системы общей стратиграфической шкалы". Казань: Казанский государственный университет, 2004. С. 60-63.

Поэтому если "В данных по пермским и раннетриасовым насекомым российские палеонтологи вообще не смогли увидеть массового вымирания, а увидели скорее что-то похожее на медленный упадок" - то это говорит только об ограничениях методики определенного конкретного исследования.-

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИОТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА ГРАНИЦЕ ПЕРМИ И ТРИАСА: ЕГО ХАРАКТЕР И ПОСЛЕДСТВИЯ

ну так "биотический кризис" и есть то о чем я говорил, он никак не связан с катастрофизмом.

А по-поводу вырезки из вики: "Катастрофа стала единственным известным массовым вымиранием насекомых[5], в результате которого вымерло около 57 % родов и 83 % видов всего класса насекомых."

Ну вообще-то в середине мела было вимирание и замещение поболее, причем, в то время точно не было никаких катастроф.-

В меловом периоде растения тоже замещались. Сначала были какие то непонятные допотопные беннетиобразные или что то. А в течение периода они заменились нашими обычными двудольными и однодольными растениями. Даже род гранат был, при динозаврах, ну и лютики наверное тоже.

Но заменялись они медленно, эволюционно, а не в ходе катастрофических событий.

Да и тут дело в хронологии. Меловой период продлился 60 миллион лет. И после него до наших дней прошло 60 миллионов лет. Принято приписывать не давным периодам большую сжатость, типа больше событий, но это скорее результат восприятие, неизвестности, что было тогда. -

>"биотический кризис" и есть то о чем я говорил, он никак не связан с катастрофизмом.

Нет. "биотический кризис" - означает вымирание, независимо от его причин. И т.д.

Но это уже переход на другие темы. Изначально вопрос был: "кажется у насекомых не было особых проблем с пермтриасом.". Я на это ответил.

-

-

-

Статья А.П. Расницына в "Природе" - популярное изложение результатов вышедшей годом позже работы Aristov et al. 2013. Fossil insects of the Middle and Upper Permian of the European Russia (http://paleoentomology.ru/publ/books/Pal_J_2013_full.pdf), и призвана она как раз опровергнуть те укоренившееся в массовом сознании штампы вроде "83% вымерших видов насекомых" [в английской версии Википедии - родов, но кого волнуют такие мелочи?], которые Вы цитируете. Как видно, попытка не удалась, и для многих Википедия по-прежнему более авторитетный источник, чем научные публикации.

Само название "Когда жизнь и не думала умирать" - ответ на известную книгу Майкла Бентона "When life nearly died", вышедшую в 2005 году. Доклад Сенникова и другие приведенные Вами ссылки - это опять же, 2004 год и ранее, - тогда мы еще только приступали к сбору того материала, который лег в основу исследования.-

>"для многих Википедия по-прежнему более авторитетный источник, чем научные публикации."

Опять напомнить, что Википедия как раз и написана по научным публикациям? Ссылки на них - в статье Википедии.

>"опровергнуть те укоренившееся в массовом сознании штампы"

Как всё-таки быть с:

- вымиранием 8 отрядов;

- почти полным отсутствием в нижнем триасе лесных насекомых;

- и другими фактическими деталями, выявленными предшественниками?

Статистические выкладки сами по себе не могут "опровергнуть" конкретные утверждения. Их могли бы опровергнуть только новые КОНКРЕТНЫЕ утверждения (например, "N из 8 отрядов вымерло еще за M лет до рубежа"), каковые сначала пришлось бы сформулировать, а затем - конкретно и проверить, причем не на одном лишь локально-российском материале.-

Опять напомнить, что Википедия как раз и написана по научным публикациям? Ссылки на них - в статье Википедии.

Смешно. Вам говорят, что новые результаты основаны на анализе существенно более полных данных, чем двадцать-тридцать лет назад. Вы в ответ ссылаетесь на Википедию, где цитируются те самые работы тридцатилетней давности. И это даже не касаясь очевидных ляпов, ярко иллюстрирующих уровень некоторых вики-статей, вроде упомянутых в предыдущем комментарии "сложностей перевода".Как всё-таки быть

Для начала все-таки ознакомиться с обсуждаемыми публикациями, которые Вы, очевидно, не читали, поскольку продолжаете оперировать штампами. Никакого "вымирания 8 отрядов" на рубеже перми и триаса не было и в помине - именно на основании конкретных находок, а не "статистических выкладок". Редкие представители тех самых палеозойских отрядов доживают до поздней перми, да и те сильно не дотягивают до границы.- почти полным отсутствием в нижнем триасе лесных насекомых

В нижнем триасе вообще местонахождений насекомых практически нет. Что поделать - ландшафты изменились, ничего толком не захоранивалось. Но уже с низов среднего триаса все эти насекомые появляются вновь, уже в сильно обновленном составе и при этом на уровне семейств не показывая признаков катастрофического вымирания в сравнении с поздней пермью.

Тезисно картинку с точки зрения палеоэнтомологов можно описать следующим образом:

Был ли масштабный экологический кризис вблизи границы перми и триаса? - Да, несомненно. Трудно отрицать колоссальные данные из смежных областей палеонтологии и других наук, да мы и сами видим заметное обеднение энтомофауны в начале триаса. Сопровождался ли этот кризис катастрофическим вымиранием среди насекомых? - Нет, не сопровождался. Но стал крупнейшей перестройкой биоценотической структуры сообществ, что обеспечило дальнейший постоянный рост разнообразия насекомых в течение всего мезозоя и кайнозоя.- и другими фактическими деталями, выявленными предшественниками?

Какими, например?не на одном лишь локально-российском материале

Анализировалась глобальная фауна, с учетом всех известных местонахождений. Кто ж виноват, что наш российский материал по полноте не имеет аналогов. Ну нет больше нигде в мире такой последовательности континентальных отложений второй половины перми - начала триаса. Нет других "граничных" фаун, кроме как на Русской платформе, в межтрапповой Тунгуске и Кузбассе. Если Вам известны таковые - я с огромным интересом ознакомлюсь.-

Вот сейчас Вы вроде бы перешли к конкретным вопросам - но почему-то пишете про них в основном неконкретные, принципиально непроверяемые утверждения. "Редкие представители тех самых палеозойских отрядов доживают до поздней перми, да и те сильно не дотягивают до границы." Проверить такое утверждение едва ли возможно, пока неизвестно, что такое "редкие" и "сильно". Отсылка "читайте сами" - это не ответ. А вот вымирание 8 отрядов - это конкретное утверждение.

>В нижнем триасе вообще местонахождений насекомых практически нет. Что поделать - ландшафты изменились, ничего толком не захоранивалось.

>мы и сами видим заметное обеднение энтомофауны в начале триаса.

То есть "насекомых практически нет", но их изучают многие ученые, включая Сенникова и Вас самих :) Потому что насекомых не "нет", а "практически нет". При такой расплывчатости терминов дискуссия теряет смысл.

>ознакомиться с обсуждаемыми публикациями, которые Вы, очевидно, не читали, поскольку продолжаете оперировать штампами. Никакого "вымирания 8 отрядов" на рубеже перми и триаса не было и в помине

Поэтому я обращаюсь к Вам, как к человеку, читавшему эти публикации (и, как я понял, даже участвовавшему в их написании?) с конкретным вопросом:

"Какие из 8 отрядов насекомых, традиционно считавшихся вымершими в ходе пермо-триасового вымирания, полностью вымерли до вятского века (последнего века перми), какие в вятском веке, а какие дожили до раннего триаса?"

Разумеется, под "моментом вымирания" я понимаю самое позднее его обнаружение в ископаемой летописи по современным данным. (Реальное вымирание могло быть и позже - но современной науке об этом ничего не известно, поэтому говорить тут пока не о чем.)-

Почему же непроверяемые? Все исходные данные по распространению семейств насекомых, включая последние находки, приведены в таблицах и в списках таксонов по местонахождениям - пожалуйста, проверяйте. Ссылка на Aristov et al. (2013) была выше, вот еще: https://elementy.ru/genbio/resume/395/Nasekomye_u_rubezha_pe

rmi_i_rannego_triasa_urzhumskiy_olenekskiy_veka_i_problema_p ermotriasovogo_krizisa_bioraznoobraziya

Другое дело, что неспециалисту, возможно, будет сложно разобраться в семействах (семейство - основная таксономическая единица для рассчетов динамики разнообразия. Отряды, особенно палеозойские, слишком расплывчаты и во многом зависят от точки зрения автора, рода - короткоживущие, часто с узким географическим распространением и потому малоинформативны, про виды и говорить нечего). Но тут уж извините - нельзя же каждому все разжевывать.

Конкретно, по Вашим восьми-девяти отрядам (мне сейчас трудно проверить, откуда это число, но предполагаю, что исходно из работы Лабандейры и Сепкоского):

Палеодиктиоптеры, мегасекоптеры - редки уже к концу средней перми, последние единичные находки в верхах северодвинского яруса (для понимания, что такое редкие: в Исадах, самой богатой позднепермской фауне, их одна-две штуки на многотысячные сборы). Диафаноптериды - то же самое, последние в верхней перми Южной Африки (примерно тот же возраст, хотя как всегда с континентальной пермью, с корреляцией есть трудности). В обоих случаях это сильно ниже PTB. Калоневриды, гипоперлиды - опять Исады, тоже редки, хотя и не настолько эксклюзивны как палеодиктиоптероиды; выше не найдены. Все эти группы в поздней перми считаются палеозойскими реликтами.

Protelytroptera - в том случае, если считать их отдельным отрядом, - да, в верхней перми их много, доживают до самой границы, а в мезозое сменяются более продвинутыми потомками, - так что и в этом случае говорить о вымирании не приходится. С "протортоптерными" отрядами сложнее, так как нет единой системы - отряды (да и многие семейства тоже) здесь каждый понимает по своему. Но если посмотрите по таблице распространения семейств, - в вятском ярусе и особенно вблизи границы последних находок не так уж и много.-

>Конкретно, по Вашим восьми-девяти отрядам (мне сейчас трудно проверить, откуда это число, но предполагаю, что исходно из работы Лабандейры и Сепкоского):

Да, исходно оттуда.

Дополнительно проверил данные по Paleobiology Database.

В итоге имеем век окончательного вымирания:

Monura - не вымерли (дожили до триаса) - ВЫЧЕРКИВАЕМ;

Palaeodictyoptera - северодвинский;

Permothemistida (=Archodonata?) - неясно. Paleobiology Database не знает Permothemistida, а Archodonata, как я только что заметил, приравнивает к Palaeodictyoptera ;)

Megasecoptera - вероятно, всё-таки вятский (Riek, E. F. (1973). Fossil insects from the Upper Permian of Natal, South Africa. Annals of the Natal Museum, 21(3), 513-532.). В крайнем случае - северодвинский;

Diaphanopterodea - северодвинский, либо даже казанский;

Protorthoptera - согласно Paleobiology Database ровно один род (Notoblattites) дожил до триаса, причем по статьям аж 1914-1918 гг. из Австралии ;). Возможно, разнобой в классификации? Если его исключить - тогда по Paleobiology Database они вымерли в северодвинском веке.

Protelytroptera - вятский;

Caloneurodea - северодвинский.

Итого имеем:

- в вятском веке вымерло 1-2 отрядов (несомненно Protelytroptera, возможно Megasecoptera);

- в татарской эпохе в целом (северодвинский+вятский века) вымерло не менее 4 отрядов (Palaeodictyoptera, Megasecoptera, Protelytroptera, Caloneurodea). Возможно, до 7 отрядов (плюс Protorthoptera, Diaphanopterodea и Archodonata). Продолжительность татарской эпохи - не более 13 млн. лет.

Таким образом, получаем выводы:

1) Вы правы, что утверждение о "вымирании 8 отрядов прямо на рубеже пермь/триас" действительно не имеет доказательств (хоть и не исключено полностью из-за эффекта Синьора — Липпса).

2) Несомненно, темпы вымирания отрядов насекомых в верхней перми резко превысили обычные: МАКСИМУМ за 13 млн.лет вымерло 4-7 отрядов (за всю историю насекомых - около 20).

3) Вы правы, что вымирание палеодиктиоптер, мегасекоптер, диафаноптерид и протортоптер было постепенным, растянутым на миллионы лет. (Конечно, при этом не исключено, что самых последних их представителей могла добить всё-таки катастрофа, повлияв тем самым на "время окончательного вымирания отряда").

4) А вот исчезновение протелитроптер выглядит именно обвальным. Даже если они были замещены своими потомками - то почему-то все сразу и почти одновременно.

5) Да, и попутно: по Paleobiology Database тоже заметно явное сокращение любых насекомых в нижнем триасе по сравнению с вятским веком (например, жуков - с более 20 родов до 4 родов).

В общем, внести ясность (что было постепенным - а что обвальным) смогут только исследования с чёткими, конкретными, проверяемыми выводами.-

Вы занимаетесь совершенно бессмысленным занятием, пытаясь считать темпы вымирания отрядов и при этом, по-видимому, не имея представления о систематике палеозойских насекомых.

Protorthoptera - не отряд, это классический wastebasket, включающий больше полусотни самых разных семейств (некоторые из них переходят в триас и далее). Сейчас это название используют разве что отдельные авторы с целью подчеркнуть несовершенство текущих классификаций. Аристов - специалист по этим насекомым из нашей лаборатории - в 2013 году использовал отряды Grylloblattida и Eoblattida, сейчас - уже совершенно иную систему отрядов. PaleoDB - полезный инструмент, но в данном случае он не помощник.

Protelytroptera можно рассматривать как базальный подотряд уховерток, - и тогда он вообще выпадет из рассмотрения.

Megasecoptera - все-таки северодвинский. Karoohymen перенесли в диафанов (см. The latest member of the order Mischopterida = Megasecoptera (Insecta) from the Upper Permian Isady Locality // Aristov et al. 2013).

Permothemistida - верно, северодвинский. Мы включали меганеврид в стрекоз, но соглашусь, что их, вероятно, следует рассматривать как отдельный отряд.

Впрочем, это уже несущественные детали. Главное - если исходить из Вашего пункта 1) - мы, наконец, пришли к консенсусу по первоначальному вопросу, что у "насекомых не было особых проблем с пермтриасом".-

>мы, наконец, пришли к консенсусу по первоначальному вопросу, что у "насекомых не было особых проблем с пермтриасом".

Консенсуса, увы, удалось достичь лишь по более узкому вопросу: "Никакого "вымирания 8 отрядов" на рубеже перми и триаса не было", а "вымирание палеодиктиоптер, мегасекоптер, диафаноптерид и различных протортоптер было постепенным, растянутым на миллионы лет".

"Проблемы" же на РТВ у насекомых безусловно были - как и у всех тогдашних обитателей. Это подтверждается многими другими наблюдениями, включая и вышеупомянутый доклад Сенникова, и вымирание Protelytroptera (какой бы ранг им не придать). Да Вы и сами это признаёте: "Был ли масштабный экологический кризис вблизи границы перми и триаса? - Да, несомненно. Трудно отрицать колоссальные данные из смежных областей палеонтологии и других наук, да мы и сами видим заметное обеднение энтомофауны в начале триаса."

Масштабы этих "проблем" как раз и составляют предмет споров и исследований. Хотя из вышесказанного прояснилось, что они всё-таки не были настолько грандиозны, чтобы насекомые гибли аж целыми отрядами, без единого уцелевшего на всем земном шаре.

Что же касается таксономических споров - там, увы, действительно есть некоторый произвол. Но без классификации анализировать трудно. И этот произвол в выборе границ "отрядов" или "семейств" мало связан с границами периодов, а потому должен частично усредняться при анализе. То есть: можно выбирать границы таксонов так или этак, но если этот выбор не подгоняется специально под конкретную задачу, а был сделан независимо - то динамику процессов он хоть грубо, но отразит. Что, собственно, делали и Вы в своих работах.

Я выбрал деление на отряды так, как в работе Лабандейры и Сепкоского. Можно выбрать и иначе - лишь бы только этот выбор не был подогнан под конкретную задачу (это привело бы к тому, что называется "bias"), а взят из любого независимого грамотного источника, взят целиком.

Соглашусь с Вами и в том, что наиболее удобным рангом для такого анализа оказывается семейство. Действительно, "рода - короткоживущие, часто с узким географическим распространением и потому малоинформативны, про виды и говорить нечего". При такой неполноте летописи, какая видна выше, вымирание 57% или 83% родов действительно мало что доказывает - они и так часто вымирают или перестают обнаруживаться. На уровне же отрядов, как мы убедились, эффект слишком мал.-

"Проблемы" же на РТВ у насекомых безусловно были - как и у всех тогдашних обитателей.

Для полноты картины осталось только добавить цитату из текта выше:

"При этом в межтрапповых осадочных породах в Сибири найдены остатки лесной растительности и разнообразных насекомых, в том числе относящихся к уже новым, мезозойским семействам (А. П. Расницын, 2012. Когда жизнь и не думала умирать). Возможно, это говорит об очень раннем начале восстановления наземной биоты в самом эпицентре катастрофы."

-

-

-

-

-

-

-

Немножко просамоцитируюсь:

у биоинформатиков, я слыхал, пиинято студентам давать в нагрузку к курсовым править и дописывать статьи в вике. Может, это настолько хороший опыт, что его стоит расширить?

Кажется, было бы правильно добавить практику редактирования вики краткими синопсисами и ссылками на статьи также и авторами оных, а не только студиозусами.

-

-

-

Известно, что были большие проблемы с кислородом - по крайней мере в морях, есть явные признаки аноксии. В "новости" есть ссылки об этом. Точный баланс подвести трудно, т.к. множество факторов на него влияло. Чисто теоретически, например, гибель 75% фотосинтезирующих организмов, наверное, еще сильнее ударит по содержанию кислорода, чем сгорание этого угля.

По идее, это мог быть не только горевший органический углерод, но и углерод карбонатных отложений, которые под действием магмы разлагались с выделением CO2.

Про карбонатные отложения того района выше упоминается. Это не меняет картину в целом, но это точно существенный дополнительный источник парникового CO2.

В шахте под Норильском есть зона контакта одного из ранних лавовых потоков непосредственно со слоем каменного угля, причем видно, что уголь переходил в жидкое состояние и заполнял трещины в остывающей лаве. Так что органические материалы, по-видимому, вовсю горели не только в южной и центральной, но и в северной части Сибирской трапповой провинции.Не сочтите за занудство, но вы уверены, что переходил именно уголь? Я прав, что имеется в виду месторождение Норильск-1? Если да, то у меня есть от туда образцы, где видно, что уголь взаимодействует с траппами и подвергается коксованию. Есть даже образец угля, в который "протёк" сульфидный расплав. Но я не видел (что само по себе ничего не доказывает), чтобы уголь становился от воздействия расплава жидким. Если бы вы указали источник, откуда эта информация, или привели фото образца, было бы очень здорово. Просто в специальной литературе (статьи и монографии Рябова, Спиридонова, Золотухина и др.), я такого не встречал.

-

Если бы вы указали источник, откуда эта информация, или привели фото образца

Источник - статья в Geology, по которой написана эта новость. Ссылка в конце заметки. Авторы так пишут. Если что, все претензии к ним. Фото образца приведено в новости (рис. 4С).-

Я как понял, имеется в виду, что уголь взаимодействовал с горячими породами и от него отделялась органическая часть, а потом органическая часть в другом месте переоткладывалась. Что-то похожее есть и в производстве, сжижение угля (https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_liquefaction).

Просто готовый продукт углём уже назвать нельзя по идее. Но может я неправ, и это действительно называют углями, хотя корректнее на мой взгляд "органическое вещество".

-

(https://www.researchgate.net/publication/323932864_Unikalny

И ещё небольшой вопрос к этому фрагменту:

Таким образом, исследование подтвердило, что в ходе сибирского траппового вулканизма имели место и лесные пожары, и масштабное горение каменного угля, причем происходило это не в каком-то одном месте, а на обширной территории. Эти события по времени совпадают (в пределах погрешности) со скачком δ13C в морских отложениях. Как раз в это время формировались обширные силлы (то есть магма вклинивалась между горизонтальными слоями осадочных пород, вступая тут и там в контакт с угольными пластами). Это должно было способствовать взрывным извержениям, лесным пожарам и формированию пирокластических толщ. На поверхность базальтовые лавы стали изливаться чуть позже.Какие интрузии вы имеете в виду? Если вы имеете в виду дифференцированные трапповые интрузии, то нет, они внедрялись позже (приблизительно, граница моронговской и мокулаевской свит (Pavlov et. al, 2019, Geomagnetic secular variations at the Permian‐Triassic boundary and pulsed magmatism during eruption of the Siberian Traps). Если, все интрузии вообще, то тогда всё сложно :)

Всё началось с с ивакинской свиты (P3iv), которая кстати по составу сильно отличается от всей трапповой толщи. Её комагматом считается Ергалахский комплекс. C Ергалахом сложно, опубликована только одна Ar/Ar датировка, 245 Ma, но очевидно, что она омоложена. Есть ещё две датировки ВСЕГЕИ, но там какие-то безумные цифры, что-то около 2000 Ma. Так что выходит, что мы знаем, что всё началось в поздней перми, только не знаем когда конкретно. И в рамках существующих датировок Ергалаха и ивакинской, мы не можем их точно разнести по времени.

-

"Какие интрузии вы имеете в виду?"

В обсуждаемой статье в Geology говорится: "Coincident with the isotope excursion, Siberian Traps magmatism was characterized by emplacement of laterally extensive sill complexes that could have facilitated significant interaction with coal and organic matter–bearing units (Burgess et al., 2017) and production of the volcaniclastic rocks."-

Я может не совсем понятно изложил свою мысль. В статье (Burgess and Bowring, 2015) датируется циркон из трапповых интрузий, например Норильск-1, Хараелахская, Талнахская. Причем, циркон там встречается в очень специфических породах, образование которых вызывает споры, но тем не менее. Из-за этого выходит, что к моменту внедрения интрузий, всё уже было покрыто лавами, потому как по палеомагнитным данным выходит, что существовал промежуток, между первыми излияниями базальтов и внедрением интрузий.

-

1. Да глобальное потепление заговор учёных. Раз уж Exxon mobile (и ими оплаченные нко) говорит нет, то нет.

2. Академик Лысенко был прав.

3. Память воды гомеопатических доз доказана.

4. Природа создана разумным создателям по взмаху волшебной палочки.

5. Тектоника плит выдумка.

Но к счастью некто не заметил связь вымирание и горение огромных пластов угля. А то бы сразу повелось, этого не может быть, потому что идейно не подходит. Вулканизм же идейно подходит. А вот если человечество, то нет.

Правда этому есть и другая сторона. Если бы вулканизм постоянно не перерабатывал углерод, то доступный биотой углерод стал бы дефицитом и всё бы остыло. (Вообще без вулканизма Земля бы стала камнем.) Но вопрос в скорости изменений / процессов. (как с коронавирусом, снизить пик, замедлить.) Даже земля климатическая пустыня - Дюна могла бы со временем позеленеть и обзавестись, например, фауной сумчатых и рептилий.

-

Не нужно кричать. Нужно остыть и здраво взглянуть на ситуацию. Если данные, изложенные в этой статье верны, то при содержании СО2 в атмосфере на порядок выше нынешнего на полноценное вымирание ушёл миллион лет. Темпы, сильно отличающиеся от общепринятой оценки последствий нынешнего уровня СО2: "Ай-ай, через 50 лет мы все умрем!"

-

Здраво то нужно, но с чего. С позиции нацонал-консарваторов, типа "Вечернего Соловьева" или Exon Mobile будет весьма необъективно. С другой стороны те же зелёные выступает против технологий, которые как раз и сняли бы нагрузку с биосферы, атомная энергетика или ГМО. И предлагают перейти на образ жизни йогов.

Сколько я понимаю Пермо - Триасовое вымирание шло десятки или сотни тысяч лет, а остальное, отложенное вымирание. А динозавры точно вымерли за десятилетия, но там метеорит виной. (Эх, жаль динозавров.)

Но тут больше проблем с засухами и неурожаями. С ними голод, а с этим миграции и даже войны. Вот обещают, что кроме коронавируса в этом году будут огромная засуха. С ними неурожаи и голод в Африке. И опять беженцы.

Сколько я понимаю, нынешных вымираний больше от плантаций и вырубки леса. Лягушек не так жаль.-

Эх, жаль динозавров.

А чего там жалеть-то? Возьмите крупных нелетающих птиц теплого климата (эму, казуар, страус, индюк в конце концов) - вот вам натуральный динозавр, только с клювом вместо зубов.

Что у вымерших ветвей были какие-то особенно интересные и уникальные адаптации на молекулярном уровне - намёков нет.

В отличие от млекопитающих, которые демонстрируют чрезвычайно широкое разнообразие адаптаций - от землеройки до синего кита (на минуточку - самого крупного животного ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ), да и тех же современных птиц - истинно гомойотермных животных - от выживающих в Антарктиде пингвинов до сопоставимых с макаками по интелекту воронов.-

Да, эти динозаврики на раёне весело дразнят кошек, дёргая их за хвостами и отбираю корм, выставляемый бабушками. У одной вороны кто то откусил хвост, она точно прыгала как динозавр.

Но таки в меловом периоде разнообразие млекопитающих и динозавров было уникальным. Да и просто размер. Киты то в море. А синие ещё весьма редкие. Наверное ещё нужна адаптация к определённому размеру.

Хотя некоторые эксперты по альтернативной версии утверждают, что люди жили с динозаврами. Просто люди не ходили, там где ходят динозавры, по этому могли жить вместе. (Эту версию услышал в церкви.) Наверное в ковчеге Ноя не поместились.

-

-

-

Здраво то нужно, но с чего. С позиции нацонал-консарваторов, типа "Вечернего Соловьева" или Exon Mobile будет весьма необъективно.

Позиции обычной науки вполне хватило бы. То бишь "мы пока не знаем как работает климат, а потому не можем предсказать в точности как будут развиваться события в будущем".

Про неадекватность инициатив зеленых активистов согласна. У них еще есть проект про вырубить ради спасения планеты оставшиеся леса в Конго и насадить там монокультуры для производства биотоплива. Аминь.

Никто не отрицает, что засухи и саранча - это проблема. Но они случались во всей своей красе и в доиндустриальную эпоху, а потому вопрос таков: попытка снижения уровня СО2 в атмосфере с переходом на малопродуктивные источники энергии и обеднением биоразнообразия поможет в краткие сроки "отменить" засухи и предотвратить голод? Или голод как раз будет вызван замедлением мировой экономики из-за скудной и дорогой энергии и сведением пищевых культур на биотопливо?-

Как раз мы (как человечества) точно знаем, как работает климат. Предсказание верны и вполне сбылись. В России как то так не верят, что учёные могут точно предсказать погоду.

У самих зелёных точно нет такого проекта. У них своя утопия. Как была у коммунистов. Если по науке, то можно снижать выбросы СО2 атомными электростанциями или ГЭС. Но зелёные первые воспротивится. А исследования показывают, что полях ГМО больше биологического разнообразия, чем в традиционных. Так лучше тогда ГМО хлопок чем тонны химии. А с биологическими методами на всех не хватит.

Биотопливо не только ради экологии, ещё государства импортирующие нефть желают себя обеспечить, снизить импортную зависимость от несколько добывающих стран. И под зелёными банальные патриотические мотивы. И денежные, фермерам выгодно;) Правда, для экологии лучше бы лес оставили.

А ветренная энергетика довольно таки эффективна. Но только в совокупности с атомной и ГЭС, как в Скандинавии. Тоже отнюдь не только зелёные мотивы, и экономические и патриотические.

На год, конечно, от засухи уже не спасут. Но в ЕС уже обсуждают, что будем выращивать при изменениях климата. Привычные сорта через 50 лет могут и не расти. Там время считают и такими отрезками.

(А вот ради пальмового масла вырубают джунгли с орангутангами.)-

Как раз мы (как человечества) точно знаем, как работает климат.

Ухты - оказывается решена ещё одна из математических проблем тысячелетия - о существовании и гладкости решений уравнений Навье-Стокса, "а мужики-то не знают"!

Не подскажете, часомъ: кем и как?Предсказание верны и вполне сбылись.

Про повышение влажности и озеленение планеты - таки сбылись. Не очень понятно только - в чём глобальный катастрофизм уменьшения площади пустынь и повышения глоабльной продуктивности биосферы?В России как то так не верят, что учёные могут точно предсказать погоду.

Дольше чем на неделю? Это где такие учОные есть?

Да и даже и на три дня... Да что-там на три дня! - как-то очень трудно поверить приложению в смартфоне, что над над головой ясно жарит солнце, когда идёт проливной дождь.или ГЭС

А что - на планете ещё много рек осталось, чтобы ими покрыть бОльшую часть мирового энергопотребления?Привычные сорта через 50 лет могут и не расти.

Какие именно и почему? -

Предсказание верны и вполне сбылись. В России как то так не верят, что учёные могут точно предсказать погоду.

??? Кто-то стотыщ лет назад предсказал погоду на сёдня? Круто. Кто был тот гениальный питекантроп? Не надо, пожалуйста, понятийного напёрстничества с подменой климатологии метеорологией.Биотопливо не только ради экологии, ещё государства импортирующие нефть желают себя обеспечить, снизить импортную зависимость от несколько добывающих стран.

Назло кондуктору куплю билет и пойду пешком?А ветренная энергетика довольно таки эффективна. Но только в совокупности с атомной и ГЭС, как в Скандинавии.

То есть, не эффективна. И не надо этого стесняться. Сколько мельницу и дрова не усовершенствуй, останутся мельницей и дровами.Но в ЕС уже обсуждают, что будем выращивать при изменениях климата.

Там время считают и такими отрезками.

Спасибо, посмеялась. :))

ЕС - это басня "лебедь, рак и щука". Они строят наполеоновские планы "пятидесятилетками", потому что здесь и сейчас реальные проблемы решить толком не могут. А через 50-100 лет хоть трава не расти. Любого сорта. :)

-

-

А то бы сразу повелось, этого не может быть, потому что идейно не подходит. Вулканизм же идейно подходит. А вот если человечество, то нет.А где оно подходит-то?

1. Авторы не утверждают, что _главной_ причиной P-T вымирания было именно ГП.

2. И горение и вулканические извержения сопровождаются не только выделением парниковых газов, но и большого количества пепла, который обладает ровно противоположным действием на климат. И оный пепел вполне был обнаружен ранее, как указано в статье. Каков итоговый вклад в климат и его динамика в каждом конкретном случае - зачастую довольно непростые вопросы, которые требуют много дальнейшей работы, чтобы получить на них более-менее достоверные ответы.

3. Нужно отличать залежи и извлекаемые запасы: добывать что-либо смысл только пока добыча энергетически окупает хотя бы сама себя (т.е. пока EROEI>1), поэтому вторые как правило на порядк(и) меньше чем первые - особенно если речь идёт об ископаемых-энергоносителях.

Конкретно по Тунгусскому месторождению все балансовые запасы, извлечение которых имеет хоть какой-то смысл, не достигают указанных 6000 гигатонн.

Вообще же все мировые запасы углеводородных энергоносителей даже по самым оптимистическим оценкам не позволят их добывать и жечь в тех же количествах что сегодня (с прибавлением по 2 ppm к атмосферному СO2 за год) дальше конца этого века.

Из простой арифметики получается, что человечество при всём желании не "накоптит" больше 600-800 ppm СO2 в атмосферу - что меньше даже чем было в плейстоцен-эоценовый термический максимум, когда жизнь не то что не собиралась вымирать, но цвела и пахла, включая большую часть Сахары!

Просто алармисты АГП почему-то всегда забывают, что на Земле элементарно нет столько запасов углеводородов, которые есть смысл извлекать на топливо, вкупе с полной неосведомлённостью о фактах палеоклиматологии.

Ну и в догонку давно известные данные: https://nplus1.ru/material/2019/04/19/greening-earth

-

1. Совокупность факторов было целое множество. Но, минимум, дали огромный вклад.

"Выбросы CO2 привели к резкому росту содержания этого парникового газа в атмосфере: от 500–4000 ppm", "до устрашающих значений порядка 8000 ppm на пике вымирания."

Ещё фосфор в воде, галогены, всё наше обычное загрязнение, только процесс шёл куда дольше чем пик индустриализации. Ещё наверно и кислотные дожди, раз вулканизм то должна в огромных количествах высвобождаться и окись серы.

2. Сажу тоже считаются причиной потепление, уменьшение альбедо поверхности. Правда пыльные частицы дают минус. Окись серы еще больше охлаждает.

Подозреваю, всё уже точно посчитано. Важных неизвестных переменных давно уже нет. Правда не могу сказать точно, сам не считал. Данных, хоть планетарных, достаточно. Разные варианты.

сажа -

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Radiative_forcing_1750-2011.svg

Сажа +

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ar5_aerosols_ru.jpg

Хотя там надо смотреть, что где посчитали, а это долго.

3. Ну при эоцене всё хоть и цвело, но погода была точно не наша. Тогда и все животные были небольшими. Возможно даже из за жары. Но главная проблема скорее даже скорость изменения. Огромной части умеренного пояса наверное надо будет переходить на искусственное орошение и другие виды. Американцы даже посчитали, что мыс Канаверал прийдётся передислоцировать, а то со временем смоет. И всякие норникеля укреплять, чтоб не обвалились. И спасать третий мир, чтоб все сразу не иммигрировали.

Тут мировые лидера по загрязнению Китай, но население недовольна грязным воздухом, в глаза колется. И китайцы переходит на более чистые технологии.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Total_CO2_by_Region.svg

В ещё более третьих странах экономика растёт. И они перейдут на более чистые технологии. Производство бетона выделяет много СО2. Но до эоцена или пермского вымирание мирового капитализма вряд ли хватет. Всех айфонами не завалить и зданий уже настроили.

Позеление ещё не спасёт от СО2. В тропиках как выросло, так и загнило. Глобальное заболочение могло бы спасти, углерод хоронится под водой в виде торфа. Но как вариант, можно высаживать деревья. И из древесины делать мебель и дома. Тоже захоронение углерода. Зелёное.

Эффект позелениение в графиках они точно ещё не посчитали, раз негде не указан. Но вряд ли он кардинально поменяет баланс СО2 в противоположную сторону.-

галогены, всё наше обычное загрязнение, только процесс шёл куда дольше чем пик индустриализации

Не только на порядки дольше, но и на порядки интенсивнее!Ещё наверно и кислотные дожди, раз вулканизм то должна в огромных количествах высвобождаться и окись серы.

Вот это кстати, как раз не "ещё", а вполне возможно в первую очередь.Сажу тоже считаются причиной потепление, уменьшение альбедо поверхности.

Ледников разве что. Много было на планете ледников в карбоне? Во всём мезозое? В PETM? Как тогда от этого страдала биота?Ну при эоцене всё хоть и цвело, но погода была точно не наша.

Что значит "не наша"? А погода экваториальных лесов наша? А тропиков? Там не люди живут? Богатеи толпами рвутся отдыхать не на Мальдивы, а на Новую Землю?Огромной части умеренного пояса наверное надо будет переходить на искусственное орошение и другие виды.

С какого перепугу? Много тут пустынь видно: http://sbmg.geol.msu.ru/sbor/scotese/pl12.jpg ?Американцы даже посчитали, что мыс Канаверал прийдётся передислоцировать, а то со временем смоет. И всякие норникеля укреплять, чтоб не обвалились.

Ну афигеть трагедии мирового масштаба!И спасать третий мир, чтоб все сразу не иммигрировали.

То-то его щас спасают аж пыль столбом!Производство бетона выделяет много СО2.

Но куда меньше чем сжигание углеводородов. Причём если углеводородной энергетике так и не найдётся полноценной замены, то и все производства, включая и строительство сожмутся соответственно наличному энергоресурсу.

Хотя в очень долгосрочной перспективе (если цивилизация просуществует достаточно долго) это может иметь какие-то более заметные последствия. Но это уже совсем другая тема.Позеление ещё не спасёт от СО2.

В первую очередь надо спросить: а зачем вообще спасать от CO2, пока его меньше 800-1000 ppm ?

Вы кривую эффективности C3-фотосинтеза от количества CO2 видели?

Ну глядите тогда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B 8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E2

Что называется - sapienti sat. Уже одной этой картинки достаточно, чтобы нисколечки не удвиляться уже наблюдаемому глобальному озеленению.Глобальное заболочение могло бы спасти, углерод хоронится под водой в виде торфа.

А потом бурого угля. А потом - см. эту статью.

-

Во первых, во все времена угля было мало. Даже в современную эпоху, если сжечь все углеродные ископаемые, уголь, нефть, сланцы (итого 4130 Гт по углероду, согласно статьи А. Гилярова на Элементах), за час, количество углекислого в атмосфере возрастёт всего в 5 раз. Сибирские траппы изливались миллион лет, при этом сгоревшего угля было десятки гигатонн. Разносим десятки гигатонн на миллион лет, и получаем такую средненькую котельную некрупного города - 10-50 тыс тонн угля в год. Разумеется, столько "вони" изотопный состав атмосферы не изменят никак.

Далее, какова динамика извержений? Если бы мы были современниками извержения сибирских траппов, то просто не заметили бы. Излияния длились примерно сто лет. Потом прекращались на 1000-10000 лет. Потом магма вновь прорывалась. Но за 1000 лет биоценоз формировался бы как не в чём не бывало. А из-за мозаичности извержений, он бы не особо изменился.

Третье. Учитывая обмен углеродом меж океаном и атмосферой, и почвы с атмосферой, время жизни молекулы углекислого газа в воздухе всего 5 лет. Опять великолепный интегратор.

На земле есть только одна ёмкость углерода, которая содержит его на порядки больше - на два порядка с атмосферой, три порядка - с литосферой. Это океан. Он может при незначительных изменениях своей морфологии, тысячелетиями эмитировать его в атмосферу.

-

Сибирские траппы изливались миллион лет, при этом сгоревшего угля было десятки гигатонн. Разносим десятки гигатонн на миллион лет

Излияния длились примерно сто лет. Потом прекращались на 1000-10000 лет.

Добъёсмся неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов? ;~]Но за 1000 лет биоценоз формировался бы как не в чём не бывало.

Это на основании чего такой тезис?Учитывая обмен углеродом меж океаном и атмосферой, и почвы с атмосферой, время жизни молекулы углекислого газа в воздухе всего 5 лет.

Учитывая с учётом всего тогдашнего, а не сегодняшнего глобального климата или как? Молекулы в зависимости от личных особенностей переизлучают ИК, или всё же следует смотреть на итоговый БАЛАНС содержания и его динамику?-

#Но за 1000 лет биоценоз формировался бы как не в чём не бывало.#

Биоценозы Килиманджаро, Гавайев, Индонезии. Как правило, хватает 10 лет, чтобы на остывшей лаве появилась трава. Были бы дожди. На Килиманджаро за 50 лет восстанавливается даже лес, мал поток тепла из недр

#Добьемся неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов?#

Везувий - весьма опасный вулкан, извергающийся катастрофически раз в 1000 лет (Помпеи с Геркуланумом, Неаполь в 1945 году). Как-то мешает это современным виноградникам на его склонах?

-

Последние новости

Рис. 1. Плато Путорана на севере Сибири сложено базальтовыми лавами, излившимися на рубеже пермского и триасового периодов во время одной из самых катастрофических вспышек вулканической активности в истории планеты. Фото с сайта russiadiscovery.com