В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионта

Эволюционные эксперименты, проведенные сингапурскими биологами, показали, что потенциально патогенный гриб Candida albicans всего за несколько недель жизни в кишечнике мыши может превратиться в полезного симбионта, защищающего хозяина от грибных и бактериальных инфекций посредством активации систем врожденного иммунитета. Эта эволюционная трансформация происходит при условии, что бактерии в мышином кишечнике были предварительно уничтожены антибиотиками. В отсутствие конкуренции со стороны бактерий отбор поддерживает мутации, лишающие гриб способности образовывать гифы и попутно придающие ему свойства, потенциально полезные для хозяина. При наличии в кишечнике нормальной бактериальной микрофлоры те же самые мутации делают гриб неконкурентоспособным. Поэтому если не кормить мышь антибиотиками, то гриб, в зависимости от возраста мыши, либо вообще не выживает в ее кишечнике, либо выживает, но не эволюционирует в полезного симбионта.

Взаимоотношения между животными и обитающими в их кишечнике микроорганизмами варьируют от антагонистических до мутуалистических (взаимовыгодных). Понимание причин, от которых зависит, будут ли наши микробы враждовать с нами или дружить, важно для развития медицины. Однако о факторах, которые направляют эволюцию кишечных микробов в сторону взаимовыгодного сотрудничества с хозяином, до сих пор известно немного.

С одной стороны, биологи уже добились некоторых успехов в искусственном конструировании мутуалистических систем (см. новости: Взаимовыгодный симбиоз гриба и водоросли может сформироваться мгновенно, «Элементы», 07.07.2014, Кишечную палочку научили встраиваться в клетку дрожжей и работать митохондрией, «Элементы», 30.10.2018), а в ряде эволюционных экспериментов удалось пронаблюдать развитие кооперации между микробами (Эволюция видов в сообществе идет не так, как в монокультуре, «Элементы», 19.05.2012). С другой стороны, удобных экспериментальных систем для изучения того, как в ходе эволюции бесполезные или вредные кишечные микробы становятся полезными симбионтами, до сих пор не было.

Гриб Candida albicans часто встречается у людей в пищеварительном тракте и половых путях. Обычно он ведет себя как мирный комменсал, но иногда вызывает серьезные заболевания (см. Candidiasis). Изучение взаимоотношений C. albicans c хозяином затрудняется тем, что привычные лабораторные животные, такие как мыши, не являются естественными хозяевами этого гриба. В кишечнике взрослой мыши C. albicans не выживает, по-видимому, не выдерживая конкуренции с обычными кишечными микробами. Однако ученые всё-таки нашли два способа поселить C. albicans в мышином кишечнике. Во-первых, можно накормить мышь антибиотиками, чтобы убить бактериальную микрофлору. После этого C. albicans успешно колонизирует пищеварительный тракт мыши. Во-вторых, можно заразить грибом юного мышонка, у которого нормальная микрофлора еще не сформировалась. В этом случае можно обойтись без антибиотиков. Кроме того, можно ввести клетки C. albicans в кровь, но это плохо заканчивается для мыши: гриб разрастается в почках и других органах, и животное погибает.

Микробиологи и иммунологи из Сингапура решили выяснить, как гриб C. albicans адаптируется к новой для него среде обитания — кишечнику мышей, лишенных бактериальной микрофлоры.

Для начала мышам, регулярно получающим антибиотики, скормили по порции C. albicans. Заражение прошло успешно: гриб прижился в кишечнике подопытных животных. После этого каждую неделю гриб пересаживали в следующего хозяина — другую мышь, сидящую на антибиотиках, — скармливая ему фекалии предыдущего.

За ростом приспособленности гриба к новым условиям следили, оценивая скорость его размножения в кишечнике безбактериальных мышей по сравнению с исходным штаммом. Уже через 10 недель (то есть после 10 пересаживаний из одной мыши в другую) приспособленность подопытных штаммов C. albicans увеличилась на 10–15%. Таким образом, грибы успешно адаптировались к новой среде. Теперь нужно было выяснить, как им это удалось и почему.

Сначала ученые проверили, играет ли какую-то роль в адаптации гриба к мышиному кишечнику взаимодействие с системой адаптивного (приобретенного) иммунитета хозяина. Для этого эксперимент повторили на мышах, которые не только сидели на антибиотиках, но еще и были лишены способности вырабатывать приобретенный иммунитет. У этих мышей не работает ген Rag1, необходимый для формирования функциональных B- и T-лимфоцитов. Результат воспроизвелся: приспособленность гриба за 10 недель выросла примерно так же, как и в случае с обычными безбактериальными мышами. Это значит, что для успешной адаптации гриба к жизни в мышином кишечнике не требуется взаимодействие с адаптивным иммунитетом хозяина.

Помешают ли бактерии, в норме обитающие в мышином кишечнике, успешной адаптации гриба? Заразить грибом взрослых мышей с нормальной кишечной микрофлорой (не принимающих антибиотики) авторам не удалось, как это никому не удавалось и раньше. По-видимому, сложившаяся бактериальная микрофлора не позволяет грибу размножаться в мышином кишечнике. Тогда исследователи перешли к экспериментам с двухнедельными мышатами, в чьем кишечнике C. albicans приживается даже без антибиотиков.

Оказалось, что если мышатам, зараженным грибом, не давать антибиотиков, то гриб в их кишечнике хотя и выживает, но не может так же хорошо адаптироваться к новой среде, как в случае с антибиотиками. После 5–10 недель жизни в мышатах, которых кормили антибиотиками, приспособленность C. albicans к новым условиям выросла почти так же сильно, как и после 10 недель жизни во взрослых безбактериальных мышах. Однако после тех же 5–10 недель жизни в мышатах, не получавших антибиотики, приспособленность гриба осталась на исходном уровне.

Эти и другие эксперименты показали, что в присутствии нормальных мышиных кишечных бактерий грибу не удается приобрести какие-то свойства, которые повышают его конкурентоспособность в кишечнике безмикробных мышей.

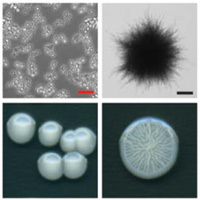

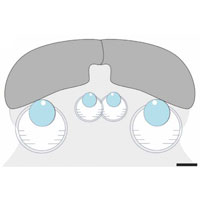

Что же это за свойства? Оказалось, что все штаммы C. albicans, чья приспособленность к жизни в мышином кишечнике увеличилась в ходе проведенных экспериментов (и во взрослых безбактериальных мышах, и в мышатах, и в мышах без адаптивного иммунитета) утратили способность к формированию многоклеточных нитей — гиф. Эти штаммы могут существовать только в дрожжевой форме, то есть как отдельные клетки (рис. 1). По-видимому, умение образовывать гифы помогает грибу выживать в присутствии кишечных бактерий, но замедляет размножение в кишечнике безмикробной мыши.

Чтобы понять генетические основы произошедших изменений, авторы отсеквенировали геномы 28 штаммов C. albicans, успешно адаптировавшихся к жизни в кишечнике безмикробных мышей, и сравнили их с геномом исходного штамма.

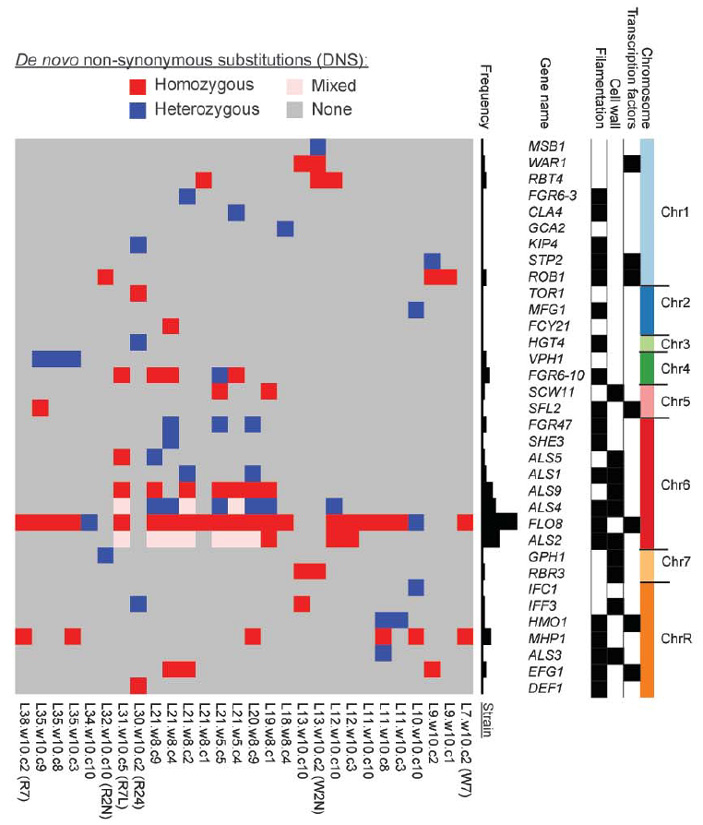

Оказалось, что у всех адаптированных штаммов закрепились значимые (несинонимичные, меняющие кодируемый белок) мутации хотя бы в одном из 34 белок-кодирующих генов, функции которых связаны с гифообразованием, построением клеточной стенки и регуляцией транскрипции (рис. 2).

Рис. 2. Мутации, закрепившиеся у 28 штаммов C. albicans, адаптировавшихся к жизни в мышином кишечнике. По горизонтальной оси — штаммы гриба, по вертикальной — 34 гена, в которых хотя бы у одного штамма закрепилась несинонимичная мутация. Красным цветом показаны мутации, находящиеся в отсеквенированных геномах в гомозиготном состоянии, синим — в гетерозиготном. Видно, что чаще всего отбор поддерживал мутации гена FLO8, который кодирует регулятор транскрипции (Transcription factor), влияющий на формирование гиф (Filamentation). Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Чаще всего (у 22 штаммов из 28) закреплялись мутации, выводящие из строя ген FLO8. Этот ген кодирует транскрипционный фактор, регулирующий гифообразование. Все закрепившиеся в нем мутации делают кодируемый белок нефункциональным (посредством появления преждевременного стоп-кодона или сдвига рамки считывания). Дополнительные эксперименты подтвердили, что грибы с инактивированным геном FLO8, во-первых, не образуют гиф, во-вторых, обладают повышенной конкурентоспособностью в кишечнике безбактериальных мышей.

Таким образом, ход адаптации C. albicans к жизни в кишечнике безбактериальных мышей оказался предсказуемым и воспроизводимым: всегда утрачивается способность к гифообразованию, причем чаще всего это происходит за счет мутаций, выводящих из строя ген FLO8.

Ранее было показано, что и гифообразование, и FLO8 влияют на вирулентность C. albicans, определяя способность гриба вызывать системную инфекцию при попадании в кровь (F. Cao et al., 2006. The Flo8 Transcription Factor Is Essential for Hyphal Development and Virulence in Candida albicans). Поэтому авторы предположили, что штаммы, приспособившиеся к жизни в мышином кишечнике, могли при этом стать менее вредоносными.

Эксперименты по совместному культивированию C. albicans с клетками млекопитающих (мышиными макрофагами и человеческими клетками эпителия толстой кишки) подтвердили, что штаммы C. albicans, приспособившиеся к жизни в кишечнике безбактериальных мышей, не так сильно повреждают клетки, как исходный штамм. Введение исходного штамма в кровь приводит к разрастанию грибных гиф в почках уже через двое суток, а через 3–4 дня все мыши погибают. Инъекцию такого же количества клеток C. albicans, адаптированных к безбактериальному мышиному кишечнику, мыши благополучно переживают. При этом гриб обнаруживается в тканях только в дрожжевой форме. Штаммы, эволюционировавшие в кишечнике мышат, не получавших антибиотики, не только не разучились образовывать гифы, но и в полной мере сохранили свою смертоносность при попадании в кровь.

Таким образом, в ходе адаптации к жизни в кишечнике безбактериальных мышей гриб C. albicans действительно стал менее опасным для хозяина.

Авторы не остановились на достигнутом и решили проверить, не стал ли он при этом еще и полезным. Они исходили из того, что живущие в кишечнике грибы-комменсалы в принципе могут защищать хозяина от инфекций (T. T. Jiang et al., 2017. Commensal Fungi Recapitulate the Protective Benefits of Intestinal Bacteria). Эксперименты показали, что штаммы C. albicans, адаптированные к кишечнику безбактериальных мышей, действительно обладают защитными свойствами, которых нет у штаммов, сохранивших способность к гифообразованию. Эти защитные свойства проявляются, когда грибы просто живут в кишечнике мыши, и в еще большей степени — если их вводят в кровь, как вакцину. Эта защита неспецифична и распространяется на широкий круг патогенов (включая «дикие» штаммы C. albicans, другие патогенные грибы, грам-положительные и грам-отрицательные бактерии). Мыши с отключенным геном Rag1, не способные вырабатывать приобретенный иммунитет, тоже оказываются защищенными. Это значит, что защитный эффект не связан с адаптивным иммунитетом (как при обычном вакцинировании).

Судя по всему, штаммы C. albicans, адаптировавшиеся к жизни в освобожденном от бактерий мышином кишечнике, способствуют длительной активации систем врожденного иммунитета, которые, как стало ясно в последние годы, тоже обладают своеобразной иммунологической памятью и могут быть «натренированы» лучше защищать организм от определенных инфекций (M. G. Netea et al., 2016. Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease). Способность подопытных штаммов C. albicans «тренировать» врожденный иммунитет обусловлена не только отсутствием гифообразования и не только выходом из строя гена FLO8, но и какими-то дополнительными мутациями, имеющимися у этих штаммов. Это следует из того, что защитные свойства у многих из них выражены сильнее, чем у исходного штамма с искусственно отключенной системой гифообразования (ее отключали, выводя из строя ген FLO8 или EFG1).

Авторы допускают, что на основе выведенных ими штаммов удастся в будущем разработать вакцины нового типа, которые будут защищать даже людей с нарушенной системой адаптивного иммунитета (больных СПИДом, людей после трансплантации и др.)

Таким образом, исследование показало, что опасный для здоровья гриб может быстро эволюционировать в потенциально полезного кишечного симбионта, если только ему не помешают это сделать сложные взаимоотношения с другими обитателями кишечника. По-видимому, способность образовывать гифы необходима грибу C. albicans, чтобы выживать в окружении многочисленных кишечных бактерий. Однако эта способность, во-первых, опасна для хозяина, во-вторых, дорого обходится самому грибу, снижая скорость его размножения в «идеальных» условиях, то есть в отсутствие конкуренции со стороны бактерий.

Возможно, новые открытия в этой области позволят нам в будущем эффективно управлять эволюцией наших микроскопических сожителей, превращая врагов в друзей и не позволяя мирным комменсалам становиться опасными патогенами.

Источник: Gloria Hoi Wan Tso, Jose Antonio Reales-Calderon, Alrina Shin Min Tan, XiaoHui Sem, Giang Thi Thu Le, Tze Guan Tan, Ghee Chuan Lai, K. G. Srinivasan, Marina Yurieva, Webber Liao, Michael Poidinger, Francesca Zolezzi, Giulia Rancati, Norman Pavelka. Experimental evolution of a fungal pathogen into a gut symbiont // Science. 2018. V. 362. P. 589–595. DOI: 10.1126/science.aat0537.

См. также:

Кишечная микрофлора мало зависит от генотипа хозяина, но тесно связана с его фенотипом, «Элементы», 07.03.2018.

Как известно, кандида не обитает в кишечнике мышей, что делает ее прекрасным объектом для изучения приспособляемости кандиды к условиям кишечника мышей. /Отпивает из графина/ Но так как кандида там не приживается, надо протравить мышей антибиотиками , подавить их иммунную систему, уничтожить кишечную микрофлору и тогда заселить кандиду.

Вау! До чего дошел прогресс! Огромное спасибо за статью!

Зачитывались всем подъездом, испытывая нечеловеческое наслаждение и подвывая от восторга. Какие горизонты нам открываются! Какие горизонты! Это ж.... Ух! Аж дух захватывает! В какую пору живем! Уже нонешнее поколение будет жить при (ой, пардон, это из другого).

Лично мне больше всего понравился этот фрагмент, цитата: "Уже через 10 недель (то есть после 10 пересаживаний из одной мыши в другую) приспособленность подопытных штаммов C. albicans увеличилась на 10–15%."

Приспособленность в процентах. Приспособленность. В процентах. От неприспособленности, наверное. Первая выросла, вторая, соответственно, снизилась. Если раньше кандида была неприспособлена на 100%,то через 10 недель она, неприспособленность, упала до 90 и даже до 85%! Все логично!

"Чаще всего (у 22 штаммов из 28) закреплялись мутации, выводящие из строя ген FLO8... Дополнительные эксперименты подтвердили, что грибы с инактивированным геном FLO8, во-первых, не образуют гиф, во-вторых, обладают повышенной конкурентоспособностью в кишечнике безбактериальных мышей"

А остальные мутации? А остальные штаммы? Как их связать с наблюдаемой "повышенной конкурентноспособностью"? Да никак,что авторы и сделали. Да и черт с ними, с мутациями этими (не с авторами! Еще раз выражаю огромную благодарность авторам).

Кстати, термин "конкурентноспособность" означает что есть и другие участники регаты. Но ведь нам говорят, что всех бактерий вытравили антибиотиками, постоянно используется термин "безбактериальные мыши". Так с кем конкурирует кандида, если никого нет? Ой, кажется опять все порвалось. Простите, я случайно!

И, конечно, глупо спрашивать про то как смелые экспериментаторы контролировали действие антибиотиков на кишечную микрофлору и контролировали ли вообще. Это гиперкритицизм, это не наш метод. Простите, простите, я не нарочно, оно само порвалось. Опять.

Цитата:" По-видимому, способность образовывать гифы необходима грибу C. albicans, чтобы выживать в окружении многочисленных кишечных бактерий." И именно поэтому мышей травили антибиотиками? Чтобы кандида, могущая образовывать гифы и "выживать в окружении многочисленных бактерий" смогла выжить только в "безбактериальных" мышах? А если без антибиотиков, в нативном сообществе, то она не выживает?

Только мне одному кажется, что кандиде для выживания нужны антибиотики, а вовсе не гифы? Только мне, да? Ну все, теперь меня точно забанят. Оскорбленная общественность этого мне не простит.

-

На этом сайте кажется действительно только вам, это оттого что вы мало креститесь. Креститься надо чаще, а также молиться, поститься и слушать радио Радонеж. А этот сайт вам лучше не читать, у вас от него одни галлюцинации и сон плохой.

-

Креститься надо чаще, советует участник обсуждения, который благодарит Александра за хороший цикл статей.

Вот как у них в одной голове помещаются религиозные обряды и огромноеспасибозастатью? Прекрасно помещается. Одно неотделимо от другого. Предопределяет друг друга. Предрасполагает. Дополняет.

А ведь еще полгода назад мне здесь активно возражали, что уж здесь то, уж они то да никогда, это там, в церкви хахаха, а здесь то только разум и наука, наука и разум. А я уже тогда им говорил, что вы и есть то самое хахаха, только гораздо хуже потому, что в церкве хоть без претензии на разум и науку.

И вот сегодня участник обсуждения, который благодарит Александра за хороший цикл статей, проповедует религиозные обряды.

Вполне симптоматично, что вместо обсуждения статьи оба резонера, отметившиеся под моим постом, как обычно предпочли обсуждать мою личность. Они не привели никаких контраргументов, они не смогли ничего возразить по сути. Вместо этого один бормочет про религиозные обряды, другой понаставил скобок как последний рубеж обороны дабы показать, что вот ему как смищно, я смиюся, как бы говорит он.

И модер им замечания не делает, все в порядке. Все в полном порядке!

Уровень и научная публика. Это вот такой вот у вас теперь уровень обсуждений. Это вот такая у вас теперь научная публика, завсегдатаи сайта.

Мне кажется популяризация науки дала прекрасные результаты.

Поздрвляю.-

Нет милейший, вы меня не так поняли я не проповедую, я намекаю что вам лучше почаще в церковь ходить, вы вообще на вашу деятельность на этом сайте одобрение духовника получили? Или как всегда самодеятельностью занимаетесь? Будет вам епимитья, а может даже и паникадилом приложит дабы не возгорждался и не мнил себя пророком на сайте Элементы. Вернетесь в воскресенье домой, а голова вся в воске, и правильно, всяк сверчок знай свой шесток.

-

Цитата "На этом сайте кажется действительно только вам, это оттого что вы мало креститесь", говорит мне тот самый участник, которому не кажется потому, что он то крестится много. И поскольку крестится он много, то благодарит Александра за хороший цикл статей.

Наша постоянная рубриа "говорят они сами".

Не надо им мешать, пусть говорят.

-

-

Вы в свой комментарий выплеснули столько желчи, что не оставили иного выбора, как обсуждать вашу личность, а не ваши замечания к статье. Впрочем, замечания тоже примечательные, в них больше эмоций автора нежели желания разобраться.

Экспериментальная эволюция сферического коня в вакууме.

В чем проблема? Или обязательно любой научный эксперимент должен давать немедленный вклад в народное хозяйство?Приспособленность в процентах. Приспособленность. В процентах. От неприспособленности, наверное.

А вопрос-то надо было задавать в чем авторы измеряли приспособленность. Например, если измерять приспособленность в количестве тех самых грибов в мышином помете, то рост приспособленности в процентах очень даже можно посчитать.

А дальше количество желчи и нежелания разбираться в прочитанном превысило все мыслимые пределы, я не буду это комментировать.

-

Здесь отлично показанный и доказанный обратный механизм и его связь с патогенностью, а заодно показан механизм выработки симбиотических связей через паразитизм.

Эволюционные эксперименты

-

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки -

14.01.2021В ходе эволюционного эксперимента удалось получить генералистов при симпатрическом видообразованииЕлена Наймарк • Новости науки

14.01.2021В ходе эволюционного эксперимента удалось получить генералистов при симпатрическом видообразованииЕлена Наймарк • Новости науки

-

18.11.2019Новый метод генетического штрихкодирования позволяет детально следить за эволюцией дрожжейАлександр Марков • Новости науки

18.11.2019Новый метод генетического штрихкодирования позволяет детально следить за эволюцией дрожжейАлександр Марков • Новости науки

-

11.11.2019Симбиотические дрожжи помогают дрозофилам адаптироваться к соленому кормуАлександр Марков • Новости науки

11.11.2019Симбиотические дрожжи помогают дрозофилам адаптироваться к соленому кормуАлександр Марков • Новости науки

-

15.08.2019В ходе эволюционного эксперимента у дрожжей появился новый генТатьяна Романовская • Новости науки

15.08.2019В ходе эволюционного эксперимента у дрожжей появился новый генТатьяна Романовская • Новости науки

-

06.11.2018В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионтаАлександр Марков • Новости науки

06.11.2018В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионтаАлександр Марков • Новости науки

-

16.10.2018Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?Александр Марков • Новости науки

16.10.2018Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?Александр Марков • Новости науки

-

14.10.2018Успех адаптации мух Drosophila melanogaster к избытку соли в корме зависит от дрожжей определенного видаСергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

14.10.2018Успех адаптации мух Drosophila melanogaster к избытку соли в корме зависит от дрожжей определенного видаСергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

-

06.03.2018Мухи, приспособленные к неоднородной среде, получают эволюционное преимуществоЕ. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

06.03.2018Мухи, приспособленные к неоднородной среде, получают эволюционное преимуществоЕ. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

-

23.10.2017В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообществаАлександр Марков • Новости науки

23.10.2017В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообществаАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Колонии разных штаммов гриба Candida albicans, различающихся по своей способности образовывать гифы. Колонии выращены на двух разных средах (Serum — жидкая среда с добавлением сыворотки крови, которая стимулирует гифообразование; Spider — твердая среда на основе агара). Штаммы, способные к формированию гиф, образуют на агаре колонии с морщинистой поверхностью. Гладкие колонии указывают на отсутствие гиф (в этом случае гриб существует в дрожжевой форме, то есть в виде отдельных клеток). Слева направо: SC5314 — исходный штамм («дикий тип»), efg1/efg1 — гриб с отключенным геном efg1, необходимым для гифообразования; W1 — после одной недели жизни в кишечнике мыши (освобожденной от кишечных бактерий при помощи антибиотиков) гриб еще не утратил способности к формированию гиф; W7, W2N — за 10 недель жизни в мышином кишечнике способность к гифообразованию утрачена. Длины масштабных отрезков: черные — 200 мкм, красные — 20 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в Science