Кишечную палочку научили встраиваться в клетку дрожжей и работать митохондрией

Общепринятая на данный момент теория симбиогенеза предполагает, что митохондрии в эукариотических клетках произошли от симбиотических бактерий. Однако поиски предковой бактерии и реконструкция событий симбиогенеза еще далеки от завершения. Авторы новой статьи в журнале PNAS подошли к проблеме с другого конца: они смоделировали симбиогенез на примере хорошо изученной бактерии (Escherichia coli) и хорошо изученной эукариотической клетки (Saccharomyces cerevisiae). Теперь у нас есть отработанная методика получения химерных клеток, с помощью которой можно проверять, какие именно свойства предковой бактерии были необходимы для симбиогенеза.

Теория симбиогенеза была предложена в 1967 году. Согласно ей, археи и протеобактерии вступили в эндосимбиоз (первые тем или иным способом «поглотили» вторых), что привело к возникновению эукариот (см.: Теория симбиогенеза 50 лет спустя: параллельной эукариотизации, скорее всего, не было, «Элементы», 22.11.2017). За 50 лет удалось уточнить разные детали: судя по всему, эндосимбиоз с предками митохондрий произошел только один раз, а не в нескольких параллельных ветвях, и это стало конечным этапом в становлении эукариот (см.: Генеалогия белков свидетельствует о позднем приобретении митохондрий предками эукариот, «Элементы», 08.02.2016). Однако вопросов всё еще остается немало: например, что это была за предковая бактерия? Одна из распространенных точек зрения заключается в том, что изначально бактерии паразитировали на клетках архей, а потом паразитизм перешел в симбиоз. В таком случае, ближайшие родственники такой бактерии, известные нам, — это альфапротеобактерии риккетсии, внутриклеточные паразиты многих животных и человека (вызывают, например, эпидемический сыпной тиф и пятнистую лихорадку Скалистых гор).

Можно продолжать поиск родственников «с конца», то есть сравнивать геномы современных митохондрий с геномами различных бактерий и искать пересечения, а можно зайти «с начала» и попробовать воспроизвести эту предковую бактерию самим. Для этого нужно определить минимальный набор свойств, которыми она должна обладать для успешного внедрения внутрь археи. Заодно такой метод мог бы пролить свет на последовательность событий симбиогенеза. Но коль скоро мы не умеем создавать бактерии с нуля, можно модифицировать самую изученную бактерию на свете — кишечную палочку (Escherichia coli).

Общий принцип, которым руководствовались авторы эксперимента, можно сформулировать так: чтобы заставить две клетки вступить в симбиоз, нужно отобрать у них что-то жизненно важное, тогда их существование по отдельности станет невозможно (рис. 2).

Рис. 2. Дизайн эксперимента. А — нормальный обмен веществ в клетке дрожжей: глюкоза расщепляется в ходе гликолиза с образованием АТФ. Другие органические вещества, в частности глицерин, расщепляются в ходе цикла Кребса в митохондриях с образованием АТФ. В — химерная клетка. В питательной среде нет глюкозы, есть только глицерин, но собственные митохондрии дрожжевой клетки не работают. Добыть энергию из глицерина может только клетка E. coli, которая, в свою очередь, получает от «хозяина» витамин B1. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS

Всю работу можно условно разделить на пять шагов.

Шаг 1 — лишить кишечную палочку самодостаточности. Чтобы эндосимбиоз оказался выгодным решением для бактерии, она должна стать ауксотрофом — быть неспособной производить какое-нибудь жизненно необходимое вещество. Для многих бактерий таким веществом является тиамин (витамин B1) — кофермент в реакциях углеводного обмена. Поэтому в геноме E. coli ген биосинтеза тиамина был заменен на кассету (см. Gene cassette) с GFP (зеленым флуоресцентным белком) и геном устойчивости к антибиотику канамицину. Теперь клетки не могут выживать без внешнего источника тиамина (который они сквозь мембрану закачивают внутрь), их можно отобрать под действием антибиотика и отследить во флуоресцентный микроскоп.

Шаг 2 — сделать кишечную палочку полезной. Авторы гипотезы происхождения митохондрии из внутриклеточных паразитов полагают, что одним из ключевых белков был АТФ/АДФ-антипортер (см. Antiporter). Это белок-переносчик, который обменивает АТФ на АДФ, меняя их местами по разные стороны мембраны. У паразитической бактерии он должен работать на благо бактерии: захватывать АТФ снаружи (то есть отбирать у клетки-хозяина) и менять на отработанные АДФ бактерии. Однако этот механизм можно заставить работать и в обратную сторону, если концентрации веществ поменяются местами. При этом бактерия начнет забирать АДФ из цитоплазмы хозяина и отдавать АТФ. Так или иначе, АДФ/АТФ-антипортеры есть как у современных митохондрий, так и у внутриклеточных паразитов. У свободно живущей кишечной палочки такого белка нет, поэтому пришлось снабдить клетки E. coli плазмидой с соответствующим геном.

Шаг 3 — лишить дрожжи самодостаточности. Чтобы заставить дрожжи вступить в симбиоз, их нужно лишить энергии, то есть АТФ. Тогда единственным выходом будет получить его от кишечной палочки. Но у дрожжей, как у почти всех эукариот, есть свои митохондрии. Поэтому авторы эксперимента взяли мутантный штамм дрожжей, лишенный одного из ключевых митохондриальных генов. Такие клетки содержат митохондрии, но не получают от них энергии. Они не могут расти в среде, где из питательных веществ есть только глицерин. Однако оказалось, что и в симбиоз с E. coli они тоже не вступают.

Шаг 4 — добавить «белки слияния». Эукариотическая клетка — это множество вложенных друг в друга мембранных пузырьков. Чтобы органеллы хаотично не сливались друг с другом, мембраны покрыты белками группы SNARЕ, которые могут стимулировать или блокировать слияние. Многие патогенные бактерии тоже несут SNARE-подобные белки. Клетка-хозяин воспринимает их как собственные органеллы и не переваривает (то есть с ними не сливаются лизосомы). Правда, мы пока не уверены в том, что к моменту эндосимбиоза эукариоты уже обладали системой этих белков. Но коль скоро мы работаем с дрожжами, приходится на нее ориентироваться. Авторы эксперимента ввели кишечной палочке гены трех разных SNARE-подобных белков, позаимствованных у хламидий. И только после этого они получили устойчивые колонии дрожжей с симбиотическими E. coli (рис. 3). Колонии росли на среде, богатой глицерином, лишенной тиамина и с добавлением антибиотика канамицина, — то есть удовлетворяли всем условиям эксперимента. В том же составе химерные клетки размножались в течение последующих трех дней культивирования, что соответствует примерно 40 делениям.

Рис. 3. Ультраструктура химерных клеток: результаты томографии под действием мягкого рентгеновского излучения. Сверху вниз — три плана в разных плоскостях. Левый столбец — просто снимок, средний столбец — снимок с выделенными органеллами, правый столбец — реконструкция клетки с обозначением плоскости среза (пунктирная линия). Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS

Шаг 5 — убрать лишнее. В ходе эволюции митохондрия утратила большую часть ДНК (у млекопитающих, например, в ее геноме осталось лишь 37 генов). Это значит, что она становилась всё более зависимой от своей клетки-хозяина. Авторы обсуждаемой статьи попробовали воспроизвести и этот этап тоже. Для этого они удалили у клеток кишечной палочки ген биосинтеза НАД+ — еще одного важного кофермента. Клетки, лишенные НАД+, так же как и их предшественники, лишенные тиамина, успешно образовывали химеры с дрожжами. И даже двойные мутанты, неспособные производить ни один из этих коферментов, также вступали в эндосимбиоз (рис. 4).

Рис. 4. Колонии химерных клеток, образованные разными штаммами кишечной палочки. А. Слева направо: контроль (клетки дрожжей), длина масштабного отрезка 10 мкм; химера с E. coli, дефицитными по тиамину, длина масштабного отрезка 5 мкм; химера с E. coli, дефицитными по НАД+; химера с E. coli, дефицитными по обоим коферментам. Зеленым светится GFP в клетках кишечной палочки. В. Слева направо: контроль, химера с E. coli, дефицитными по тиамину и по НАД+. Дрожжи окрашены голубым (краситель FITC), бактерии — фиолетовым зондом, связывающимся с бактериальной РНК. Желтые стрелки указывают на примеры химерных клеток. Длина масштабного отрезка 10 мкм. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS

Перед нами — отработанная методика, с помощью которой можно моделировать ранние события эндосимбиоза. Клетки кишечной палочки, дефицитные по разным веществам, равно хорошо образуют химеры, которые воспроизводятся из поколения в поколение. Следующий шаг — поиск предельной редукции генома E. coli, возможной в данной ситуации. Авторы статьи отмечают, что удаление всего двух путей биосинтеза уже дало экономию в 7,7 тысяч пар нуклеотидов (для сравнения, весь митохондриальный геном человека составляет примерно 15 тысяч пар). Поэтому нам еще предстоит найти ту грань, на которой экономия размера генома столкнется с возможностью выживания клетки-симбионта.

Кроме того, как ехидно указывают авторы в конце текста, при таком раскладе не очень понятно, кто в этой истории настоящий паразит. Если бактерия, попавшая внутрь археи, лишь постепенно утрачивала свои метаболические пути, то возможно настоящим паразитом здесь стоит считать архею, которая потребляла энергию, производимую бактерией.

Источник: A. P. Mehta, L. Supekova, J.-H. Chen, K. Pestonjamasp, P. Webster, Y. Ko, S. C. Henderson, G. McDermott, F. Supeke, P. G. Schultz. Engineering yeast endosymbionts as a step toward the evolution of mitochondria // PNAS. Published ahead of print October 29, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1813143115.

Полина Лосева

-

Вообще есть клеточные паразиты, типа всеми любимой (в прямом смысле) токсоплазмы кошек и котов. Чем не объект для исследования? Ведь заодно можно было бы попытаться вылечить человечество от этой болезни. Или он слишком специализировался уже ?

-

А насчет паразитизма взглядов вариантов много.

1. митохондрия бывший паразит перешедший к симбиозу

2. митохондрия бывший паразит "перепаразитиный" хозяином

3. митохондрия недоеденная еда перешедшая к симбиозу

4. митохондрия внешний симбиот случайно захваченный внутрь

и т.д. и т.п.

-

Ещё можно добавить вариант, что митохондрия и основное ядро были изначально вместе в доядерных бактериях, но выделились в органеллы во время эволюции протоэукариот из-за генерации большого количества свободных радикалов во время окислительных процессов, или\и для более тонкой регуляции их окислительных возможностей.

-

"Доядерные бактерии" (с)

Даже "выделелись в органеллы" не так ярко, с душком конформизма, да.

Чем мне здесь нравится, так это новизной. Думаешь "я видел все" но нет, не все.

Но вот теперь то уж точно.-

-

"Бактерии в широком смысле"

Могли бы просто признать свою ошибку, но нет! Продолжайте рожать химер, мне даже интересно что у вас получится.-

"Бактерии, в широком смысле слова,— это прокариотные организмы." http://www.berl.ru/article/small/bacter/obqaa_harakterictika

_bakterii_i_aktinomicetov.htm

"Прокарио́ты (лат. Procaryota, от др.-греч. πρό «перед» и κάρυον «ядро»), или доя́дерные" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B -

Молодец.

Теперь объясните пожалуйста откуда в "доядерных бактериях" ваших взялось ядро?

И митохондрии, которые потом в "органеллы выделились"

Цитата, чтобы вам легче было объяснять, а то поди уже и забыли о своем великом открытии

"митохондрия и основное ядро были изначально вместе в доядерных бактериях, но выделились в органеллы во время эволюции протоэукариот"

-

-

-

-

Но после прочтения, этот вопрос отпал сам собой. Засох, отвалился.

Ведь в чем научная новизна этой работы?

Сляпать ауксотрофного мутанта? Даже не смешно. Сделать 2х взаимозависимых ауксотрофных мутантов? Вау, агромноеспасибозастатью, лет 20 назад это был бы действительно прорыв. Создать внутриклеточного симбионта? Экспериментальным образом воспроизвести то, что известно давным-давно? Но это же не Mycoplasma laboratorium, в чем технологический прорыв то?

Голосом профессора Выбегалло "если, значить, микроб будет больной, инвалид, значить, то он через это будет очень несчастен и может даже подохнуть. Се ля ви! Только крепкий трудовой колектив может, значить, спасти инвалида от смерти. Через труд и социалистическое соревнование, потому как сатур вентур нон студит либентур!"

Ну так и что нового? Что именно проверять собрались авторы, если созданный ими конструкт изначально имеет ИЗВЕСТНЫЕ свойства, потому, как он создан с этими свойствами? Что они проверили с его помощью? Как доказали его практичность и заявленную применимость для озвученных целей?

Ничего. И никак.

Это просто курьез.

При этом им все же удалось просочиться в Понос! Не иначе как через канализацию и при наличие волосатой руки.

-

Честно говоря посыла не понял. Что такое звезда тоже всем давно известно но что то никто ее не может сделать. А что за любовь к нэчуре у вас такая? Я когда работал в лабе у нас нэчуре считался журналом попсовым публикации в котором для дисера не годились или зачитывались с каким то смешным коэффициентом типа 0,2 от статьи в научном журнале.

-

Цитата: "Перед нами — отработанная методика, с помощью которой можно моделировать ранние события эндосимбиоза. "

Этот конструкт сделали для проверки идеи (раннего симбиоза) практикой, ну, по крайненй мере заявили о такой цели.

Ну и как успехи? Создать искусственный внутриклеточный симбиоз между бактерией и эукариотом (грибом) - это и есть РАННЕЕ событие эндосимбиоза?!

Это есть приобретения дрожжой вторичного симбионта. Интересно, но уровень другой. Труба пониже и дым пожиже. И вообще, о другом.

Востроженные комментаторы пока этого не поняли, но разговоры про философию уже начали.

-

Вы говорите общие, красивые, но пустые фразы.

Чтобы нечто (конструкт) было признано моделью, пригодность этого кострукта как модели должна быть доказана.

Есть заявка на то, чтобы данную систему использовать как модель для изучения событий раннего эндосимбиоза. Не просто симбиоза, а раннего. По каким критериям оценивать пригодность конструкта для заявленных целей? Где доказательства, что данная система соответствует этим критериям?

А иначе можно договориться, что колония бактерий есть модель рака.

У исследователей, изучающих происхождение жизни, в голове всегда висит вопрос - а не является ли созданный ими феномен просто артифактом? То есть курьезом. В этой работе этот вопрос не возникал.-

Мне интересно как это, доказать пригодность модельного организма. Как вы докажете пригодность линии клеток ретинобластомы как модели сетчатки, линии клеток колоректальной карциномы как модели эпителия кишечника, линий различных мышей как моделей различных систем человека, шимпанзе как модели человека? Пожалуй, никак. Шимпанзе не человек, ретинобластома не сетчатка, а иммунная система мыши и человека не одинаковы, но все они похожи!

Так вот, что вы можете сделать, так это лишь показать насколько модельный организм похож на то, моделью чего он является. И пригоден он будет в той степени, в какой он близок/похож на то, для чего является моделью. Естественно не стоит сбрасывать со счетов его воспроизводимость (у вас не получится культивировать клетки сетчатки), а так же цену (нарастить опухолевую линию легче/дешевле, чем привить опухоль мыши). И вот держа в голове все эти факторы, исследователь и выбирает, какую бы ему модель пользовать для его следующего эксперимента, чтобы потом можно было в какой-то степени экстраполировать результаты полученные с помощью модели на ее прообраз.

Что касается статьи, которая тут обозревается. Основной вывод (а вы бы это поняли, если бы прочитали результаты, материалы и методы, а не вскользь интродакшн и дискашн; хотя кого я обманываю, вы вообще открывали саму статью?) - авторы сконструировали некую модель организма, который является эукариотом, и роль донора АТФ (роль митохондрий) у которого выполняют бактерии. Вам показали как его сделать, показали, что получилось именно задуманное, описали его микроскопически и рентгенографически. Всё.

Для каких целей авторы это делали, как предлагают это использовать, как объясняют почему они предполагают, что их модельный организм похож на свой прообраз - это уже обсуждение и полет их мысли, ну или предложение, чего можно с этим делать дальше. Это называется обсуждение, а не результат работы. Оно и сделано для того, чтобы обсуждать. Может, например, эта модель будет использоваться и в других целях.

А если вы хотите показать возможность/целесообразность применимости полученного результата в качестве модели ранних стадий эволюции митохондрии, эндосимбиоза, пожалуйста, прочитайте результаты этой статьи, попробуйте описать, чем похожи, или не похожи эта модель с ее прообразом, напишите свой обзор на эту тему и опубликуйте. Может быть даже сможете просочиться в, как вы написали, "понос". Что не так уж и плохо, импакт-фактор у PNAS нынче аж 9,5.

Ну или, я надеюсь, вы хотя бы напишите тут на форуме, почему вы считаете эту модель непригодной для озвученных авторами статьи целей. Это будет всяко менее общо и пусто. Но по делу.-

Цитата: "Мне интересно как это, доказать пригодность модельного организма... Пожалуй, никак."

Но далее: "Так вот, что вы можете сделать, так это лишь показать насколько модельный организм похож на то, моделью чего он является".

Логика никогда не была вашей сильной стороной. Вы даже не поняли что именно написали.

И поэтому оставим в стороне ваши наскоки что почему-то я (!) должен доказывать и обосновывать постулаты авторов статьи и целесообразность применения их конструкта - это мягко говоря не по адресу (я вам уже говорил, что с логикой у вас проблемы? Ах да, говорил).

Забавно другое.

Ни вы, ни прочие воодушевленные читатели так и не сказали почему именно этот кострукт пригоден для моделирования событий раннего симбиоза. И даже более того, вы утверждаете, что доказать это невозможно.

Еще раз: я сомневаюсь в пригодности этой модели, вы начинаете мне возражать и утверждаете, что доказать пригодность (этой) модели как модели невозможно. То есть фактически выступаете еще бОльшим опонентом статьи (хотя и не понимаете этого), поскольку категорически отрицаете научную ценность работы и ее перспективы. Целились в меня, а попали в статью.

Вот так то, хехе. Учитесь, мой юный друг, вести полемику.

Далее, цитата: "авторы сконструировали некую модель организма, который является эукариотом, и роль донора АТФ (роль митохондрий) у которого выполняют бактерии. Вам показали как его сделать, показали, что получилось именно задуманное, описали его микроскопически и рентгенографически. Всё."

Да, все. Теперь вопрос - зачем?

Какова научная ценность этой работы? Что нового это дало?

Это ровно те же самые вопросы, которые я задал в самом начале.

Авторы утверждают, что они сделали модель эндосимбиоза для проверки разных гипотез на этот счет. И тут мы возвращаемся к началу этого поста.

-

-

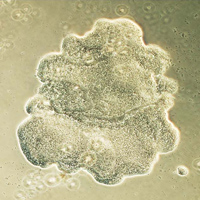

Последние новости

Рис. 1. Снимок химерных клеток кишечной палочки и дрожжей, сделанный с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа. Голубым окрашены клетки дрожжей, фиолетовым — РНК кишечной палочки. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS