Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероида

Международная команда геологов и палеонтологов обработала результаты подводного бурения, проведенного в 2016 году в центральной части кратера Чиксулуб (Мексиканский залив). Кратер образовался 66 млн лет назад в результате падения астероида, вызвавшего массовое вымирание. Изучение 76-сантиметрового слоя осадков, сформировавшегося сразу после импакта, показало, что жизнь (в виде фораминифер и мелких ползающих и роющих донных животных) вернулась в кратер очень быстро — возможно, всего через несколько лет. Новые данные не подтверждают гипотезу о том, что скорость послекризисного восстановления биоты определялась удаленностью от эпицентра катастрофы.

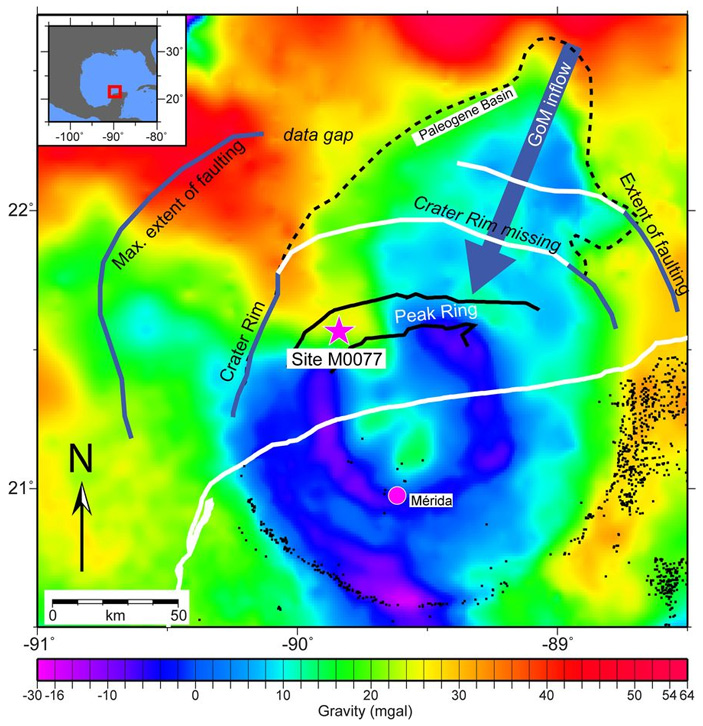

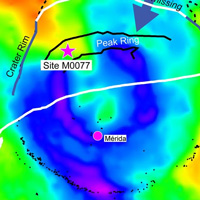

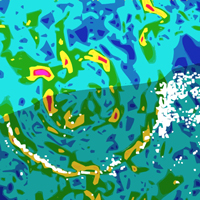

К настоящему времени у большинства специалистов не осталось сомнений в том, что массовое вымирание на рубеже мела и палеогена было вызвано падением астероида диаметром 10–15 км, оставившего на поверхности планеты след в виде кратера Чиксулуб (см.: Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизма, «Элементы», 05.10.2015). Астероид упал в мелкое море, подняв в воздух огромное количество соединений серы (сера входит в состав гипса, присутствующего в мелководных морских отложениях), что, вероятно, и обусловило столь тяжелые для биосферы последствия. В наши дни половина кратера находится на дне Мексиканского залива, половина — на суше (на полуострове Юкатан, рис. 1).

Изучение пограничных отложений, образовавшихся незадолго до и вскоре после импакта, показало, что в разных регионах восстановление морских экосистем после кризиса шло с разной скоростью. В Мексиканском Заливе, Северной Атлантике и Западном Тетисе — то есть в бассейнах, ближайших к эпицентру катастрофы, — морские экосистемы, по-видимому, восстанавливались медленнее, чем в большинстве других регионов. Это наводит на мысль, что падение астероида могло оказать на ближайшие морские бассейны какое-то локальное негативное воздействие, которое продолжало ощущаться довольно долго (десятки и даже первые сотни тысячелетий). В роли такого локального фактора гипотетически могло бы выступить, например, отравление морской воды тяжелыми металлами. Чтобы проверить это предположение, важно выяснить, как развивались события в самом эпицентре, то есть непосредственно в кратере Чиксулуб.

В 2016 году в рамках международных проектов International Ocean Discovery Program и International Continental Drilling Program было проведено бурение на дне Мексиканского залива, в том месте, где под 600-метровым слоем кайнозойских отложений сохранилось кольцевое поднятие (peak ring), окружающее центр кратера (рис. 1). Большой международный коллектив геологов и палеонтологов сообщил 30 мая на сайте журнала Nature о важных результатах, полученных в ходе изучения добытых образцов.

В изученной точке на глубине около 750 м под поверхностью морского дна залегают растрескавшиеся граниты и импактные расплавы, то есть породы, переплавленные выделившимся при ударе теплом. Выше лежит 130-метровая толща суевита (suevite) или импактной брекчии — породы, состоящей из частично переплавленных обломков, размер которых постепенно уменьшается в направлении снизу вверх. Всё это — непосредственные следы катастрофы, образовавшиеся немедленно после импакта.

Между суевитом и залегающим выше раннепалеоценовым пелагическим известняком был обнаружен чрезвычайно интересный 76-сантиметровый слой, который авторы назвали «переходным». Как выяснилось, этот слой сохранил бесценную информацию о самых первых этапах возвращения жизни в эпицентр катастрофы.

«Переходный слой» образовался в результате оседания поднятой астероидом мути. Чудовищный удар раздробил в мелкий порошок огромную массу донных отложений мелководного мезозойского моря. В этих отложениях было много ископаемых остатков мелких организмов — фораминифер и известкового нанопланктона. Среди них были виды, вымершие задолго до импакта. Все это смешалось с морской водой, пока по кратеру проносились туда-сюда гигантские цунами, а затем осело на дно.

В нижних 56 см переходного слоя нет следов ползания и рытья (см. Trace fossil), зато сохранилась характерная слоистость, свидетельствующая о мощных придонных течениях, вызванных, скорее всего, теми самыми цунами. Авторы полагают, что нижняя часть переходного слоя сформировалась буквально в первые дни после импакта.

В верхних 20 см переходного слоя нет признаков мощных течений, но есть отчетливые следы ползания и рытья (см.: Planolites, Chondrites). Сразу над переходным слоем залегает белый раннепалеоценовый известняк. Он содержит руководящие виды фораминифер, о которых известно, что они впервые появились в палеоцене, а в мелу (до катастрофы) их еще не было. Судя по набору ископаемых, нижние слои этого известняка сформировались спустя 30 000 лет после импакта.

Поскольку бесспорные свидетельства присутствия донных животных (следы ползания) впервые появляются в верхней части переходного слоя, важно понять, когда она сформировалась. Данные биостратиграфии (то есть набор ископаемых остатков живых организмов) позволяют лишь утверждать, что формирование переходного слоя завершилось не позднее, чем через 30 000 лет после импакта. Но эта оценка наверняка сильно завышена. По мнению авторов, между завершением формирования переходного слоя и началом накопления пелагического палеоценового известняка был долгий перерыв, возможно, связанный с послекризисным упадком планктонных сообществ, ответственных за формирование таких известняков.

Скорость осадконакопления можно оценивать по концентрации в осадочных породах изотопа 3He, который поступает на Землю с космической пылью. Скорость его поступления с некоторыми оговорками можно считать примерно постоянной, а падение чиксулубского метеорита само по себе не привело к заметным скачкам концентрации 3He в осадочных породах (то есть метеорит не принес с собой дополнительную неучтенную порцию гелия-3). Применение этого метода позволило ограничить максимальное время формирования переходного слоя восемью тысячами лет после импакта. Если же при этом еще и учесть, что часть 3He могла попасть в переходный слой не из постепенно оседающей космической пыли, а из взбаламученных астероидом древних отложений (что почти наверняка так и было), то получается, что переходный слой сформировался менее чем за тысячу лет.

Более того, если принять, что переходный слой состоит в основном из поднятой астероидом мути (а все факты говорят именно об этом), то время его формирования можно оценить по размеру составляющих слой частиц, используя закон Стокса). В таком случае получается, что весь слой, включая верхнюю часть со следами ползания, сформировался менее чем за шесть лет. Авторы считают именно эту датировку наиболее достоверной.

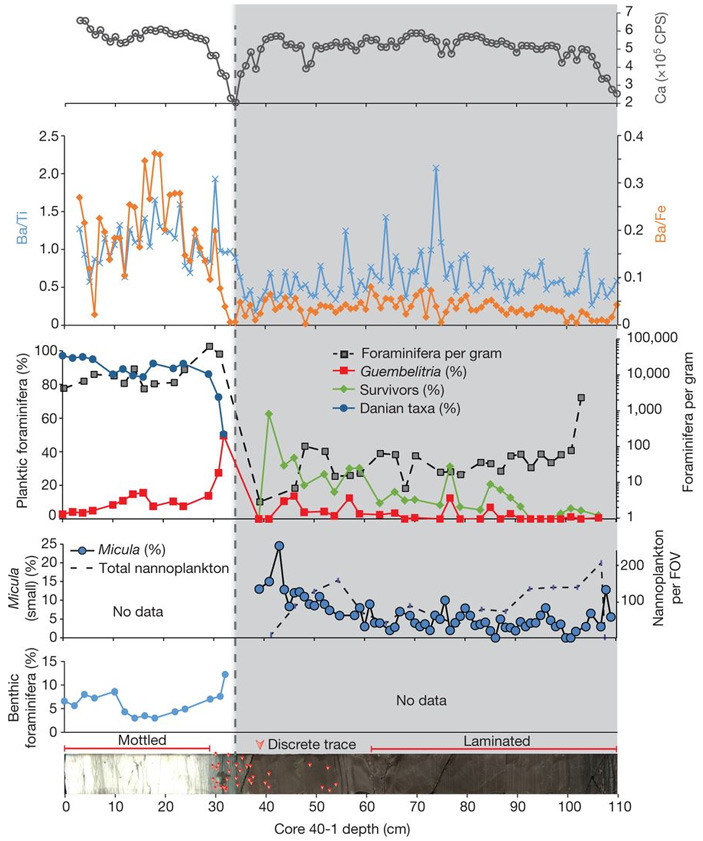

Рис. 2. Характеристики переходного слоя. Внизу — фотография изученного керна и шкала в сантиметрах (ноль соответствует глубине 616,24 м под поверхностью морского дна). Розовыми стрелочками показаны следы ползания и рытья, свидетельствующие о присутствии донной фауны. Серая область — переходный слой, вертикальная пунктирная линия — граница переходного слоя и вышележащего палеоценового известняка. На графиках показаны, сверху вниз: содержание кальция; относительное содержания бария, титана и железа (по этим показателям судят о продуктивности древних экосистем); обилие планктонных фораминифер (серые квадраты — общая численность, красные квадраты — Guembelitria, один из переживших катастрофу родов, зеленые ромбы — другие виды фораминифер, пережившие кризис, синие круги — виды, впервые появившиеся в начале палеоцена — в датском веке); известковый нанопланктон; донные фораминиферы. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

С таким выводом согласуются и другие данные, полученные в ходе изучения керна (рис. 2). Например, ископаемые фораминиферы и известковый нанопланктон в переходном слое представляют собой так называемый «мел-палеогеновый пограничный коктейль» (Cretaceous/Palaeogene boundary cocktail), ранее обнаруженный в пограничных отложениях в разных точках Мексиканского залива и Карибского бассейна. «Коктейль» состоит из переотложенных меловых (в основном маастрихтских и кампанских) ископаемых. Доля видов, действительно переживших кризисный рубеж, в нижней части переходного слоя минимальна и постепенно растет снизу вверх. Резкое преобладание выживших видов характерно лишь для верхней части слоя, там, где уже есть следы ползания.

Таким образом, следы ползания и рытья, обнаруженные в верхних 20 см переходного слоя, говорят о том, что уже через несколько лет после импакта в кратере кипела какая-то донная жизнь. Следы были оставлены, пока осадок был еще очень мягким, то есть во время или сразу после формирования переходного слоя.

Полученные результаты не подтверждают гипотезу о том, что метеорит отравил окружающие воды или каким-то иным способом задержал восстановление экосистем в непосредственной близости от эпицентра. Упомянутая выше задержка восстановления биоты, отмеченная в некоторых районах Северной Атлантики и Западного Тетиса, по-видимому, объясняется другими причинами: местными условиями, набором уцелевших видов, конкуренцией между ними или чем-то еще.

Изучение раннепалеоценового известняка, залегающего над переходным слоем, показало, что сообщество планктонных организмов, обитавшее в толще воды над кратером спустя 30 000 лет после катастрофы, было вполне здоровым и высокопродуктивным (на это указывают, в частности, высокие показатели Ba/Ti и Ba/Fe на втором сверху графике на рис. 2). Признаков аноксии (пониженной концентрации кислорода) обнаружить не удалось. Этим чиксулубский кратер отличается от более позднего и меньшего по размеру чесапикского (см. Chesapeake Bay impact crater), образовавшегося в конце эоцена, 35,5 млн лет назад. Скорее всего, чиксулубский кратер «выручило» то обстоятельство, что он, в отличие от чесапикского, не был изолирован от окружающего океана. Поэтому и жизнь смогла так быстро вернуться в эпицентр катастрофы, погубившей 76% обитавших на планете видов.

Источник: Christopher M. Lowery, Timothy J. Bralower, Jeremy D. Owens, Francisco J. Rodríguez-Tovar, Heather Jones, Jan Smit, Michael T. Whalen, Phillipe Claeys, Kenneth Farley, Sean P. S. Gulick, Joanna V. Morgan, Sophie Green, Elise Chenot, Gail L. Christeson, Charles S. Cockell, Marco J. L. Coolen, Ludovic Ferrière, Catalina Gebhardt, Kazuhisa Goto, David A. Kring, Johanna Lofi, Rubén Ocampo-Torres, Ligia Perez-Cruz, Annemarie E. Pickersgill, Michael H. Poelchau, Auriol S. P. Rae, Cornelia Rasmussen, Mario Rebolledo-Vieyra, Ulrich Riller, Honami Sato, Sonia M. Tikoo, Naotaka Tomioka, Jaime Urrutia-Fucugauchi, Johan Vellekoop, Axel Wittmann, Long Xiao, Kosei E. Yamaguchi & William Zylberman. Rapid recovery of life at ground zero of the end-Cretaceous mass extinction // Nature. Published online 30 May 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0163-6.

См. также:

Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизма, «Элементы», 05.10.2015.

-

А как же многочисленные сомнения в основном отечественных учёных в том, что причиной мел-палеогенового вымирания стал импакт? Наиболее запомнившиеся аргументы: динозавры начали вымирать задолго до импакта, точнее, перестали появляться новые виды, а старые обычным порядком вымирали. Да и вроде бы кое-где они жили и после импакта. Другие импакты вообще не оказали никакого влияния на биоту и т.п? И, интересно, когда говорят о вымирании, в основном речь идёт о морской и наземной фауне. А как дела обстояли с флорой? Благо основной удар, как мне кажется, должен был прийтись как раз на фотосинтезирующие растения...

-

У меня схожий вопрос. Не скажу за всю отечественную палеонтологию,но есть парочка известных популяризаторов, которые уверенным голосом вещают в духе "да очевидно,что ни на что импакт не повлиял, а очевидно, что было так..." и дальше следуют заявления, обоснованные на уровне "я нутром чую" без каких-либо отсылок к конкретным исследованиям. Хотелось бы понять реальный статус дискуссии по этому вопросу и какое место занимают отечественные исследователи.

-

-

Еськов писал, что в позднем мелу растительный мир уже ничем не отличался от кайнозоя. Так что, по видимому, никак не повлиял.

-

А у Еськова есть публикации на эту тему или только про пермских и триасовых членистоногих? А если нет, то можно упоминать исследователей, аргументирующих точку зрения, что никак не повлиял, в нормальных научных статьях, чтобы было ясно, что это не личное мнение Еськова, основанное на его "глубоком видении", а обоснованная точка зрения специалистов по теме?

-

А у вас есть другие данные? Если есть, поделитесь. Я не специалист, данные черпаю из научно-популярных источников типа этого сайта, и википедии. В википедии про мел-палеогеновое вымирание сказано: "Вместе с динозаврами вымерли морские рептилии, в том числе мозазавры и плезиозавры, летающие ящеры (птерозавры), многие моллюски, в том числе аммониты и белемниты, и множество мелких водорослей." — про высшие растения ни единого слова.

-

Вот кое-что про вымирание растений:

Southern Hemisphere Cretaceous–Palaeogene successions, to date studied at high resolution only in New Zealand, reveal a diverse palynoflora abruptly replaced by fungi-dominated assemblages that are in turn succeeded by low diversity suites dominated by fern spores, then gymnosperm- and angiosperm-dominated palynofloras of equivalent diversity to those of the Late Cretaceous. This palynofloral signature is interpreted to represent instantaneous (days to months) destruction of diverse forest communities associated with the Chicxulub impact event . The pattern of palynofloral change suggests wholesale collapse of vascular plant communities and short-term proliferation of saprotrophs followed by relatively rapid successional recovery of pteridophyte and seed–plant communities

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:874555/FULLTEXT01.pdf

-

-

-

Лично для меня последней каплей стало недавнее обнаружение богатой и разнообразной фауны птерозавров в маастрихте Марокко.

"Постепенный упадок" многих групп перед катастрофой объясняется эффектом Синьора-Липпса: https://en.wikipedia.org/wiki/Signor%E2%80%93Lipps_effect

Найдены ли какие-либо массовые захоронения образовавшиеся в момент катастрофы, или например в первый год?

-

по-видимому, эту серу так далеко раскидало в стороны, и именно в атмосферу, что в эпицентре ее не стало - ведь она тут не помешала за шесть лет завестись ползающим зверям.

а если тут за 6 лет жизнь забурлила, то в 6ти километрах на дне она (жизнь) и вовсе не заметила ничего. Выходит, пострадало только сухопутное зверье?

Вопрос спорный. Чиксулуб имеет диаметр 150 км, а Попигай и Маникуаган - по 100 км. Казалось бы, "всего в полтора раза". Но это значит, что объем выброшенного в атмосферу вещества различался уже в 1.5 в кубе, т.е. более чем в 3.3 раза.

Основной причиной вымирания считается затенение земной поверхности поднятой в стратосферу пылью, приведшее к временному прекращению роста растений и голоду (а вдобавок и к холоду). Тогда небольшая разница становится решающей. Временное уменьшение освещенности, например, на 30% не привело бы ни к какому вымиранию видов. А в 3.3 раза более сильное - на 99% ?

На самом деле, конечно, с увеличением количества пыли освещенность падает не линейно, а по экспоненциальному закону. Тем не менее, если некоторое количество пыли поглощало 99% солнечного света (т.е. пропускало 1%), то в 3.3 раза меньшее количество пыли пропустило бы exp(ln(0.01)/3.3)=0.25 - то есть 25% света. Не факт, что такое затенение на 75% вызвало бы ПОГОЛОВНОЕ вымирание многих видов за пару лет. А если хоть одна пара особей некоторого вида выжила - вид быстро восстановился бы, не оставив следов своего кризиса в палеонтологической летописи.

Кстати, такое объяснение и "серная" версия не исключают друг друга. Возможно, сера сильнее поглощает свет, чем иная пыль. Или медленнее оседает из стратосферы.

-

-

Насколько мне известно, метеоритные кратеры весьма похожи друг на друга.

Если же это не так - тогда пример Попигая ничего определенного не доказывает, и потому вообще не играет роли.

А 150-километровый диаметр кратера - это и есть "размер сразу после образования". Ныне-то кратер уже занесен осадками и выявлен лишь по глубоким слоям.

-

"К настоящему времени у большинства специалистов не осталось сомнений в том, что массовое вымирание на рубеже мела и палеогена было вызвано падением астероида диаметром 10–15 км, оставившего на поверхности планеты след в виде кратера Чиксулуб "

А что это за мифические специалисты. Другие же специалисты говорят, что произошла революция растений по вводу нанотехнологичных сосудов (вольная интерпретация) и они так разрослись, что динозаврам не осталось место. Разрослись тропические джунгли, а в них живут только мелкие животные. Буйволы в саваннах, а в амазонии мелкие капибары.

-

Эти мифические ученые в основном зарубежные специалисты. Они имеют финансирование и возможность проводить полевые исследования, анализировать собранные образцы и на основании фактов строить теории.

Наши же ученые на 20 тыщ в месяц иотошедшей к ФАНО материальной базе на фоне госзакупок с антикоррупционными аукционами имеют возможность лишь строить умозрительные теории. Поэтому теория революции цветковых в эволюции так распространена именно в России.

-

Находим окаменевший ствол дерева тех же времён. Смотрим на годовые кольца. Вот тонкое, потом пять нормальных, потом опять тонкое. Заявляем, что между двумя плохими годами прошло шесть лет. Так тоже перебор или не?

Впрочем, согласен, что предположений многовато. Но давность‑то тут ни при чём. Думаю, уже спустя тысячу лет эти осадковые слои выглядели почти так же, как сейчас.

Слой с аномалиями содержания различных элементов в сторону понижения или повышения, включая иридий, пересекает график снижения числа видов ближе к его началу, примерно совпадая с периодом особо низкой биопродуктивности океана (а также пересекает график увеличения численности других организмов, включая рыб на фоне снижения числа моллюсков), не оказывая влияния на скорость вымирания. Этот слой занимает период около 100 тысяч лет, меньший по сравнению с продолжительностью вымирания, а видимость его точного совпадения с вымиранием присутствует только в разрезах с перерывом в осадконакоплении. Эти данные серьезно противоречат астероидной теории вымирания, а тем более версии о единственном ударе астероида. Повышенного содержания иридия не найдено ни в кратере Чиксулуб, ни в Декканских траппах.

Астероидной и вулканической теориям и версии, что вымирание было вызвано повышенной кислотностью из-за выброса соединений серы, серьезно противоречит то, что вымирание в океанах с соленой водой, обладающей буферной способностью, было выражено значительно сильнее, чем в пресноводных водоемах, а земноводные в пресноводных водоемах, уязвимые к повышенной кислотности, практически не были затронуты вымиранием. Не было избирательного вымирания теплолюбивых видов, включая крокодилов и коралловые рифы. Вымерли в основном только морские крокодилы вместе с остальными морскими рептилиями.

Вымирание моллюсков и рептилий по ряду данных продолжается в течение всех 5 миллионов лет Маастрихта, а разнообразие динозавров резко снижается в последние 25 миллионов лет мезозоя, из растительноядных динозавров остаются в основном только гадрозавры, цератопсы и анкилозавры, способные питаться цветковыми растениями, а из преимущественно хищных теропод в основном только целурозавры - птицы и их оперенные родственники.

Большинство отрядов плацентарных млекопитающих образуются примерно в последние 15 миллионов лет мезозоя, и все они переживают вымирание, остальные отряды плацентарных образуются в первые 5 миллионов лет кайнозоя, а в Южной Америке и Австралии в конце мела появляются сумчатые современного типа. Количество видов млекопитающих во время вымирания не только не уменьшается, а по ряду данных увеличивается примерно в 2,5 раза. Млекопитающие могли поедать яйца и детенышей динозавров, похожих по своей физиологии на нелетающих птиц, которые и в настоящее время наиболее уязвимы для хищных млекопитающих, включая всеядного человека.

В Маастрихте примерно за 5 миллионов лет до конца мезозоя появляются злаки современного типа, а к концу Маастрихта, когда вымирание ускоряется, их находки становятся частыми. По гипотезе Хелен Таппан трава с разветвленной корневой системой удерживает органические и минеральные вещества в земной коре, снижая их поступление в океан, и по ее мнению это могло вызвать вымирание по цепочке планктон и бентос - моллюски - рептилии. Вытеснить хищных морских рептилий и вызвать вымирание моллюсков могли также акулы, видовой состав которых обновился в Маастрихте. Злаки - жесткие и малосъедобные и доминируют среди травянистой растительности по всей Земле. Они могли ускорить вымирание динозавров, вызванное появлением и экспансией цветковых растений.

Датировка последних динозавров условным началом кайнозоя примерно в течение первого миллиона лет, не относящихся к единственной выжившей кладе Neornithes - современные птицы, подтверждается пыльцой кайнозойских растений. По ряду данных, найдено не менее 7 видов раннекайнозойских динозавров. Называть их "переотложенными" для оправдания представлений о катастрофических причинах вымирания на мой взгляд означает следовать представлениям "Если факты не укладываются в теорию, тем хуже для фактов".

Не каждое совпадение по времени является причинно-следственной связью. Из тезиса "имело место падение астероида" еще не следует тезис "падение астероида вызвало вымирание" или "падение астероида усилило вулканизм", как в статье по ссылке. Исходя из имеющихся данных, считаю более обоснованным считать мел-палеогеновое вымирание вызванным как биотическими факторами в виде экспансии цветковых растений, особенно злаков, млекопитающих и акул, так и абиотическими факторами - интенсивными тектоническими процессами, резко меняющими экологические ниши, где вулканизм мог быть их симптомом, а не причиной вымирания. Интенсивные тектонические процессы были характерны и для пермско-триасового вымирания, в конце палеозоя - начале мезозоя.

-

Ох, как приятно Вас читать, уважаемый Макс Один! Уж очень интуитивно не нравится мне идея вымирания от падения камушка на землю. А Вы как дважды два показываете, что нифига от этого камня никто не помер. То есть не вымер.

Но вот осадок остаётся. ведь ясно, что хлопнись о нашу маленькую планетку какой ощутимый булыжник - и нам всем тут не сдобровать.

И главное, непонятно, как с такой дурацкой опасностью бороться, ничего ж не поделать... Удручает это.

Полная псевдонаука.

Как раз именно "по данным разрезов, где такого перерыва не было", вымирание в море было практически мгновенным, притом совпадающим с иридиевым слоем. См., например, http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1164632&uri=2-1-1.htm

Если утверждаете иначе - потрудитесь привести пруф.

-

По Вашей ссылке никакого "мгновенного вымирания, совпадающего с иридиевым слоем" нет. Это один из источников, которым я пользовался. Если Вы делаете выводы, полностью противоположные данным по ссылке, мне трудно это комментировать. Особенно можно обратить внимание на рисунок 2.13 в статье, где численность особей фораминифер снижается во время вымирания постепенно. В статье есть данные, что различные группы организмов вымирают неодновременно, как до, так и после иридиевого слоя. К сожалению, автор, противореча своим данным, допускает астероидную теорию, как вероятную с большой степенью для объяснения вымирания.

Графики, напоминающие наклонную синусоиду, где снижение числа видов запаздывает по сравнению со снижением числа особей, само вымирание занимает сотни тысяч лет, а слой с аномалиями иридия и прочих элементов пересекает график снижения числа видов, не оказывая на него влияния, были в серии статей на сайте Герты Келлер, которая придерживается вулканической теории, причем к этой теории я также отношусь скептически. Ссылки можете поискать сами. Также у нее указано, что вымирание моллюсков и рептилий происходило в течение всего Маастрихта. Она изучала разрез без перерыва в осадконакоплении недалеко от кратера Чиксулуб. По ее данным падение астероида привело к временному локальному опустошению, вскоре после чего все мезозойские виды снова заселили район около падения астероида и продолжили вымирать примерно с той же скоростью, что и до падения астероида. О рыбах здесь:

http://trv-science.ru/2015/09/08/i-nastupila-era-lucheperykh/

Там есть ссылка на саму статью:

http://www.pnas.org/content/112/28/8537

Я тоже мог бы назвать астероидную теорию лженаучной, но привел данные и более сдержан в оценках. Если есть конкретные возражения по каждому из приведенных данных, прошу их привести, чтобы дискуссия имела смысл.-

>"Графики, где само вымирание занимает сотни тысяч лет, а слой с аномалиями иридия и прочих элементов пересекает график снижения числа видов, не оказывая на него влияния, были в серии статей на сайте Герты Келлер. Ссылки можете поискать сами."

Ну коли пруфов у Вас нет - то и говорить не о чем. Увы, опыт спора с Вами на зоофоруме (https://forum.zoologist.ru/viewtopic.php?id=540&p=32) показал, что даже когда Вы приводили ссылки - они нередко оказывались неверными (т.е. не содержали того, что Вы утверждали со ссылкой на них).

Могу лишь припомнить статью Келлер 2008 года "Biotic effects of the Chicxulub impact, K–T catastrophe and sea level change in Texas", где она доказывала несовпадение времени импакта и вымирания (а не постепенность вымирания). Другие исследователи не подтвердили этого вывода Келлер.

>"По Вашей ссылке никакого "мгновенного вымирания, совпадающего с иридиевым слоем" нет. Это один из источников, которым я пользовался. Если Вы делаете выводы, полностью противоположные данным по ссылке, мне трудно это комментировать. Особенно можно обратить внимание на рисунок 2.13 в статье, где численность особей фораминифер снижается во время вымирания постепенно."

Ну это смотря что считать "постепенным".

Читаем по этой ссылке:

"на контакте М/Д развит прослой "пограничных глин"... "пограничные глины" разделяют отложения, содержащие совершенно различные комплексы макро- и микрофауны - маастрихтский и датский... самое существенное их отличие - повышенные концентрации иридия и присутствия в них зерен ударно-метаморфизованного кварца. Непрерывный переход от маастрихта к данию присутствует ... в двух разрезах - Кошак и Кызылсай, расстояние между которыми 60 км.

Палеонтологический состав маастрихтского мела и датских известняков резко различен. Аммониты и белемниты исчезают на рубеже М/Д, меняются комплексы брахиопод и двустворок. Иглокожие (морские ежи и морские лилии) весьма обильны как в маастрихте, так и в дании, однако маастрихтские и датские их комплексы существенно различны.

Комплексы планктонных фораминифер и известковистого нанопланктона претерпевают на рубеже М/Д весьма радикальные изменения. Отмечается их общее обеднение в нижних горизонтах дания по сравнению с подстилающими и покрывающими отложениями. Обеднение комплекса планктонных фораминифер (ПФ) в маахстрихтских припограничных слоях происходит постепенно. Последний уровень, содержащий богатый комплекс ПФ прослеживается в 3-х м ниже "глин" в разрезе Кызылсай и в 4,5 м ниже в разрезе Кошак. В последующих образцах остаются редкие представители мелких, так называемых "космополитных таксонов", имеющих широкий стратиграфический диапазон и обширные географические ареалы и сравнительно легко переживающих любые стрессовые ситуации. Распределение остатков кокколитофорид позволяет установить следующую последовательность: обильный маастрихтский комплекс, резкое обеднение в глинах и одновременное единичное появление датских форм; бедный комплекс нижних горизонтов дания, состоящий из космополитных меловых видов с единичными датскими элементами и затем типично датско-палеоценовые виды. По К. Перш-Нильсен в начале дания сохранялось видовое разнообразие известкового нанопланктона, но при этом резко сократилась численность кокколитов.

"Пограничные глины", а также нижние 1,5 м известняков дания в разрезе Кызылсай и 2,5 м грубого мела и известняков кошакского разреза практически не содержат планктонных фораминифер - это "апланктонная" зона, выделяемая и в других регионах мира."

Т.е. авторы действительно употребляют слово "постепенно", но по отношению к нескольким метрам пограничных отложений. Ни о каких "сотнях тысяч лет" здесь и речи нет.

Разумеется, даже прямое действие импакта заняло не одну минуту, а минимум пару лет ("астероидная зима"). Косвенные последствия могли развиваться еще медленнее. Но от этого они не перестают быть ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

>"О рыбах здесь:"

Там подсчеты числа рыб за сотни тысяч лет до и после вымирания. Для некоторых рыб видны как раз скачкообразные перемены в момент вымирания (иридиевой аномалии).

Для большинства - никаких перемен. То есть, у этих видов вымирания не произошло вообще - а не "импакт не оказал влияния на скорость вымирания". Никакого "постепенного вымирания до импакта" - и даже вообще "постепенного вымирания" - там нет.-

На forum.zoologist.ru, который Вы упоминаете, в теме о вымирании динозавров я приводил ссылки на почти все источники, которыми пользовался, и все, кому интересно, могут их найти. Герта Келлер приводит данные о постепенности вымирания, но явно в комментариях к своим данным об этом не говорит. Возможно, из-за того, что научные представления о постепенности вымирания не слишком поощряются в западных странах.

В статье написано, что слой с повышенным содержанием иридия разделяет отложения Маастрихта и Дания в разрезах с перерывом в осадконакоплении. В разрезах Кызылсай, Кошак и в ряде других разрезов, где такого перерыва не было, иридиевый слой пересекает графики постепенного снижения числа особей и видов, а различные виды вымирают как до, так и после него. В разрезах с перерывом в осадконакоплении видимость мгновенного вымирания, совпадающего с иридиевым слоем, не является опровержением постепенности вымирания и связана с отсутствием данных о периоде постепенного снижения числа особей и видов. О сотнях тысяч лет говорится в том числе в статьях Герты Келлер, а по толщине слоя, в котором происходит снижение численности фораминифер, в данной статье также с высокой вероятностью можно сделать похожий вывод.

Отсутствие "астероидной зимы" доказывается отсутствием избирательного вымирания теплолюбивых видов, о чем я писал выше, но Вы это оставили без внимания. Говорить о последствиях падения астероида, даже длительных, нет оснований, так как снижение численности фораминифер по ссылке и у Герты Келлер в основном предшествует иридиевому слою, причем автор по ссылке пишет о содержании иридия, типичном для донных илистых пород, что вызывает сомнения в астероидном происхождении данного слоя. Время образования иридиевого слоя в ряде работ оценивается вовсе не в 2 года, а примерно в 100 тысяч лет. Папоротниковый пик на суше также занимал период от сотен тысяч до миллиона лет, и ряд авторов объясняли его нестабильностью экосистем в условиях смены растительности.

В статье о рыбах на Fig. 1, подпись North Pacific справа, иридиевый слой, который они необоснованно называют границей мела и палеогена, пересекает график повышения числа рыб, не оказывая на него никакого влияния, как у Герты Келлер он не оказывает никакого влияния на скорость снижения числа вымерших видов. Никаких скачкообразных изменений ни на одном из графиков нет, прямые линии с видимостью ступенчатого изменения относятся к средним значениям за длительное время, как на диаграммах.-

>"причем автор по ссылке пишет о содержании иридия, типичном для донных илистых пород"

Вот только нет по ссылке ничего подобного))-

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1164632&uri=2-3-1.htm

Цитата:

Фоновые концентрации Ir (0,1-0,2 нг/г) в разрезе Кошак примерно на порядок выше среднекоровых и близки к таковым в глубоководных илах.-

Так именно что "фоновые"! Т.е. до вымирания.

А Вы писали как будто про иридиевый слой:

"...иридиевому слою, причем автор по ссылке пишет о содержании иридия, типичном для донных илистых пород, что вызывает сомнения в астероидном происхождении данного слоя. Время образования иридиевого слоя..."

Так какой "данный" слой Вы имели в виду?-

Макс1

“Слой с аномалиями содержания различных элементов в сторону понижения или повышения, включая иридий, пересекает график снижения числа видов ближе к его началу, примерно совпадая с периодом особо низкой биопродуктивности океана (а также пересекает график увеличения численности других организмов, включая рыб на фоне снижения числа моллюсков), не оказывая влияния на скорость вымирания. Этот слой занимает период около 100 тысяч лет, меньший по сравнению с продолжительностью вымирания, а видимость его точного совпадения с вымиранием присутствует только в разрезах с перерывом в осадконакоплении. Эти данные серьезно противоречат астероидной теории вымирания, а тем более версии о единственном ударе астероида.”

Fangorn

“Там подсчеты числа рыб за сотни тысяч лет до и после вымирания. Для некоторых рыб видны как раз скачкообразные перемены в момент вымирания (иридиевой аномалии).

Для большинства - никаких перемен.”

Есть гипотеза, которая может примирить все наблюдаемые явления. Я ее называю гипотезой “синхронизации эволюции живой материи”. Гипотеза предполагает, что есть космологические факторы, которые влияют на развитие (эволюцию) живых организмов. Влияние на живые организмы заключается в том, что со временем медленно меняется ландшафт приспособленности белков. При этом живые организмы вынуждены постоянно меняться за счет некоторой модификации белковой структуры. Космологические факторы воздействуют в виде волн. В этом случае, например, максимум волны или максимум скорости изменения волны воспринимается как пик, который выражается в высокой скорости изменения живых организмов, который можно зафиксировать в виде повышения скорости вымирания и возникновения новых видов. Волнообразный характер может выражаться в виде интерференции волн, поэтому их воздействие может быть не обязательно регулярным.

Сначала я эти факторы связывал с изменением во времени и в пространстве постоянной тонкой структуры. Изменения известны из наблюдений спектров в лучах квазаров (даже составил графики – получались затухающие в сторону нашего времени волны). При этом не задавался вопросом о причинах этих изменений. В настоящее время связываю космологические факторы с волнами темной материи. В случае волн темной матери, волна будет воздействовать не только на живые организмы, но также, может дестабилизировать астероидный пояс, воздействовать на процессы в Солнце, в результате изменится климат, а также на процессы в Земле которые повысят вулканическую активность.

Поэтому волна темной материи будет воздействовать на живые организмы комплексно.

Гипотеза появилась очень дано, больше 20 лет назад, из попытки объяснить парадокс Ферми. Гипотеза хорошо объясняет почему мы не наблюдаем деятельность сверхцивилизаций. Объяснение простое. Развитие всех цивилизаций синхронизировано по меньшей мере в границах галактики, поэтому все цивилизации примерно одного и того-же возраста и для контактов еще не пришло время.

Гипотезу, в различных ее аспектах, в Элементах много раз пытался обсудить. Не так давно (благодаря ссылке Михаил-а 33), нашел информацию по исследованиям, которые практически напрямую подтверждают одно из основных следствий этой гипотезы.

«Ученые из Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк) и Базельского университета в Швейцарии пришли к выводу, что генетический возраст всех ныне существующих видов животных почти одинаков, что противоречит широко распространенному представлению об эволюции.» https://lenta.ru/news/2018/05/28/evolution/

«Например, это Учебное пособие по биологии, согласно которому виды с большими, далекими популяциями-муравьи, крысы, люди—со временем станут более генетически разнообразными.

Но это правда?

"Ответа нет", - сказал Stoeckle, ведущий Автор исследования, опубликованного в журнале эволюции человека.

Для 7,6 миллиарда человек на планете, 500 миллионов домашних Воробьев, или 100 000 песочников, генетическое разнообразие "примерно то же самое", - сказал он AFP.

Самый поразительный результат исследования, возможно, заключается в том, что девять из 10 видов на Земле сегодня, включая людей, появились от 100 000 до 200 000 лет назад.

"Этот вывод очень удивителен, и я боролся с ним так сильно, как мог", - сказал Талер AFP.

Эта реакция понятна: как объяснить тот факт, что 90 процентов жизни животных, генетически говоря, примерно одного возраста?

Было ли какое-то катастрофическое событие 200 000 лет назад, которое почти стерло все с лица земли?»

https://phys.org/news/2018-05-gene-survey-reveals-facets-evolution.html#jCp -

P.S.

Нашел график «Скорости вымирания родов животных и растений». http://old.elementy.ru/novosti_nauki/431675/Svyaz_massovykh_vymiraniy_s_vulkanizmom_poluchila_novoe_podtverzhdenie.

График имеет странную особенность. По меньшей мере для двух крупных вымираний на отметке 250 и 200 млн. лет назад рост скорости вымирания предваряет катастрофическое событие. Да и перед вымиранием, которое связывают с падением Чиксулубского астероида наблюдается рост скорости вымирания. При этом кривые скорости вымирания после катастрофических событий резко идут вниз. Эти особенности графиков невозможно объяснить на основе общепринятых гипотез. Не может же быть такое, чтобы живые организмы знали, что им необходимо начать вымирать заранее до катастрофических событий :)

Интересно было бы еще посмотреть график скорости возникновения новых родов животных и растений.

-

-

-

-

-

Уважаемый Макс! Если возможно, киньте ссылку на указанную статью Г.Келлер. Все написанное Вами логично, если относить Маастрихт к палеогену, как его часто относили до 60-х годов. А границу вымирания и импакта отнести к подошве Маастрихта - возникновение котловин Сев.Ледовитого (Арктического) океана. Тогда соответственно иридиевый слой пыли накопился за время маастрихта-оледенения на поверхности покровых ледников, затем при плавном потеплении данный слой осел на дно океанов.

-

Две статьи Герты Келлер:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018209003460

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018208005270

Полный текст недоступен для скачивания, но есть краткое содержание. Есть также рисунки, они мелкие, но на них видна постепенность вымирания. Попробуйте поискать полный текст.

Ссылка на статью, где снижение числа видов запаздывает по отношению к снижению числа особей, сейчас не открывается, а название статьи, к сожалению, не помню.-

Уважаемый Макс! Пожалуйста дайте оценку вот этого исследования https://lenta.ru/news/2018/05/28/evolution/. Эта работа подтверждает, что живые существа постоянно генетически меняются. Поэтому старых видов живых существ сейчас нет. Александр Марков также пишет, что время жизни одного вида приблизительно 2 млн. лет. Т.е. новые виды должны возникать, иметь время жизни и вымирать. Вполне возможно, что процесс вымирания должен быть постепенным.

-

Считается, что эволюция в смысле изменения генотипа у различных видов идет примерно с одной и той же скоростью. Но это может по-разному отражаться на фенотипе. Формально тот же вид через определенное время становится уже другим.

В оригинале статьи по ссылке написано, что результаты анализа генетического разнообразия показывают, что каждый общий предок представителей большинства существующих в настоящее время видов жил 100-200 тысяч лет назад. Они связывают это с теориями о катастрофах, популярными в западных странах.

Но то, что в последние 100 тысяч лет образуется мало новых видов, можно связать с прессингом со стороны человека. Раньше это была преимущественно охота, сейчас - разрушение экологических ниш. Появление человека вызвало вымирание преимущественно крупных животных, которое иногда называют шестым массовым вымиранием. Есть и другие теории, включая то, что в Мексике опять упал астероид и убил на этот раз мамонтов. По массовости нынешнее вымирание пока что уступает самым крупным вымираниям, но идет стремительными темпами по меркам палеонтологии, значительно быстрее предыдущих, если не рассматривать катастрофические теории предыдущих вымираний.

Для вымирания таксона достаточно, чтобы вместо вымирающих видов, а виды вымирают всегда, не образовывались новые, даже, если предыдущие виды вымирают с той же скоростью, что и раньше. Если одна группа организмов медленнее приспособилась за счет эволюции к изменившимся условиям, чем другая, более успешная группа может вытеснить менее успешную. В такой ситуации вымирание обоснованно считать более постепенным, чем в рамках катастрофических теорий.-

Спасибо.

Если можно, то у меня есть еще вопросы.

Интересует интервал от 100 до 200 тыс.лет. Наличие человека вносит еще одну переменную. В результате распутать все причины вымираний практически невозможно.

В обсуждаемом исследовании интересует не катастрофическая версия. Тем более, что вымирание 200000 лет назад было не такое сильное – только 35% вымирания родов животных и растений. А в статье пишется о 90%. Катастрофа, конечно, наложилась. Но, возможно, есть еще какая-то другая причина, которая обсуждалась в статье? Или эта причина не видна? По меньшей мере, из вопроса "Было ли какое-то катастрофическое событие 200 000 лет назад, которое почти стерло все с лица земли?" следует, что исследователи сомневаются в катастрофической версии.

-

-

-

-

-

-

Легко? Попробуйте установить ударное происхождение Тихого океана! А котловин Северного Ледовитого? Слабо?

-

Наличие иридия, палладия и пр., изотопный состав газов в фуллеренах. Импактные породы - тектиты и прочее. Структура кратера по форме и "конструкции", совпадающей с результатами моделирования на ЭВМ.

"Легко" - относится к Чиксулубу в контексте собранной о нём довольно полной информации. Благо, недалеко от Штатов.

-

-

Я думаю, так:

1. Кусок, пробив кору провалился и утонул в планете

2. Прочие куски разлетелись и часть их изменила ландшафт дна (где глубоко), часть образовала/создала острова и отдельностоящий горы-холмы (где мелководье и суша)

(Вообще при таком взрыве кускиполучаются, или все в пыль разносит?)

3. Передав импульс, изменил все свойства полёта планеты - направление оси, скорость вращения и маршрут следования вокруг Солнышка

4. И т.д.) в том числе ненормальности в возлежании минералов, хитрые слои в химсоставах почв и прочем распределении в-в как рядом с упавшим камнем, так и по иным местам на планете, лёд должен что-то содержать полюсной, если он такой древности имеется... И эт все помимо зверей и цветочков. От цунами следы остаются?) помимо мифов о потопе...)

Ну и интересно, что такой здоровенной катаклизьме не удалось сильно испортить дно под нею. Я бы надеялся, чтоб керны, высверленные в дне в эпицентре и неподалёку, очень заметно отличались друг от друга. А тут выходит, что как-то не особо) Вообще, какая глубина должна быть по расчетам у такого взрыва?-

2) При таком взрыве, учитывая космическую скорость астероида, в месте столкновения всё превращается в пар, который поднимается на сотни километров, а затем оседает в стратосферу и конденсируется в пыль.

3) Тем не менее, на движение Земли столкновение влияния не оказывает - масса астероида в миллиард раз меньше массы Земли.

4) Увы, льда такой древности не известно. На полюсах тогда льда не было. На высоких горах - был, но не сохранился или не найден. А "хитрые слои в химсоставах почв" - это и есть изучаемый "иридиевый слой".

"Какая глубина должна быть по расчетам у такого взрыва?" - в Википедии пишут, что 20 км. Но яма такой глубины не может существовать долго - за пару минут ее склоны обвалятся под собственной тяжестью, и останется уже неглубокий кратер.-

20 км -это вполне себе ничего... Фига се... Так и действительно можно думать о проваливании в жидкую нутренность планеты...

А если такой удар как-то в жидкость планеты волну послал, может ли она (волна) по сю пору там туда-сюда бегать-отражаться? Или вязкость тамошняя её резко гасит?

Да ещё вот сотни километров вверх - это же уже космос! Значит, следы можно искать и там!

Ничего подтверждающего все эти теории спутники там вокруг себя не видят, не знаете ли?

-

-

-

-

А почему "со всеми"?

Мелкие импакты не должны были вызвать никаких вымираний вообще, о чем я и писал выше. А импактов, не уступающих Чиксулубскому, не известно за миллиард лет.-

-

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unconfirmed_impact_cra

ters_on_Earth

Кратеров крупнее Чиксулуба, которые не сопровождались вымираниями, по ссылке полно, включая более новый кратер Росса в районе Антарктиды. Называть их неподтвержденными удобно с точки зрения астероидной теории мел-палеогенового вымирания, но серьезных подтверждений астероидного происхождения Чиксулуба тоже до сих пор не нашел.-

Ждут астероидного подтверждения крупные морские и океанские глубоководные кольцевые котловины диаметрами в тыс км (до 10-18 - Тихий). Они возникали как раз на границах геологических эр и эпох. А мелкие до сотен км действительно не оказывали глобального воздействия.

-

Если Тихий океан - ударный кратер, то он бы привел не к деградации жизни, а к полной стерилизации планеты. Если пятно Тихого океана и результат импакта, то он относится к периоду за 3,5 миллиардов лет. Однако я сомневаюсь. При такой энергии кора Земли переплавилась бы, скорее всего. И никакого бы кратера не осталось. Но это не точно, а интуитивно. То же про Северный Ледовитый. А вот Шива и Уилкс - другое дело.

-

-

-

По-видимому, к экспансии цветковых и к смене растительности лучше приспособились млекопитающие - в Южной Америке и Австралии сумчатые, а на остальных континентах - плацентарные и также стали вытеснять динозавров.

http://science.sciencemag.org/content/232/4750/629

В статье по ссылке написано, что вымирание динозавров в Северной Америке коррелирует с распространением копытных из Евразии, причем есть данные, что в Евразии динозавры вымерли раньше - примерно в середине Маастрихта. Похожая ситуация была, когда образование Панамского перешейка вызвало массовое вымирание сумчатых в Южной Америке из-за распространения плацентарных из Северной Америки.

В океанах вымирание планктона и бентоса было более быстрым и одновременным и происходило в основном в последние несколько сотен тысяч лет Маастрихта. Злаки, которые быстро распространялись в это время, могли снизить поступление соединений кальция и азота в океаны с суши, вызвав вымирание потребителей кальция и завершив меловой период.

Временное снижение биопродуктивности океана с последующим ее восстановлением можно объяснить тем, что новым и формально тем же видам потребовалось время, чтобы эволюционировать и приспособиться к изменению состава морской воды. В любом случае длительность вымирания и низкой биопродуктивности океана, период снижения которой в основном предшествует иридиевому слою, серьезно противоречит астероидной теории вымирания.

-

Каким образом злаки могли распространится по всем континентам? Семена у них не способны распространятся за тысячи км, а все континенты тогда были изолированы (не было панамского и суэцкого перешейка)

-

Они просто возникли по новой. Хотя, кончено, есть вероятность что семена переплыли океан на какой нибудь коряге.

См. пост от 13.06.2018 08:08-

почему именно коряга? Могут и ветра переносить (вон, дожди аж из лягушек и рыб бывают, что стоит после этого какие-то смешные зернышки перетащить за тридевять земель пару десятков тонн?), птицы те же...

Мне еще в детстве на вопрос о том, как в недавно появившейся прудике-лужице (после аварийного прорыва водопровода) рыба объявилась - со всем ученым апломбом учительница говорила, что икринки чайки принесли на лапах. Раз так, то и зерна птицы могут принести. в горстях)

-

-

Метеоритные кратеры на Земле

-

15.12.2023Анализ шлейфа выброса подтверждает местоположение крупнейшего за последний миллион лет ударного кратераВладислав Стрекопытов • Новости науки

15.12.2023Анализ шлейфа выброса подтверждает местоположение крупнейшего за последний миллион лет ударного кратераВладислав Стрекопытов • Новости науки -

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

-

20.01.2020Найден источник австралийских тектитов — крупнейший за последний миллион лет метеоритный кратерВладислав Стрекопытов • Новости науки

20.01.2020Найден источник австралийских тектитов — крупнейший за последний миллион лет метеоритный кратерВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

20.11.2018Огромный метеоритный кратер под льдом Гренландии образовался совсем недавноДенис Земледельцев • Новости науки

20.11.2018Огромный метеоритный кратер под льдом Гренландии образовался совсем недавноДенис Земледельцев • Новости науки

-

27.06.2018Брекчии Пучеж-Катунской астроблемыАнтон Ульяхин • Картинки дня

27.06.2018Брекчии Пучеж-Катунской астроблемыАнтон Ульяхин • Картинки дня

-

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

-

01.04.2018«Метательное копье» Солнечной системыВладимир Бусарев • Библиотека • «Наука из первых рук» №2(50), 2013

01.04.2018«Метательное копье» Солнечной системыВладимир Бусарев • Библиотека • «Наука из первых рук» №2(50), 2013

-

09.02.2017Ордовикские метеоритыАлександр Храмов • Картинки дня

09.02.2017Ордовикские метеоритыАлександр Храмов • Картинки дня

-

28.09.2015Астероиды — источники опасности и объекты исследованийНатан Эйсмонт • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2015

28.09.2015Астероиды — источники опасности и объекты исследованийНатан Эйсмонт • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2015

-

24.09.2014Загадки земных сферТатьяна Пичугина • Библиотека • «Троицкий вариант» №16(160), 2014

Последние новости

Мел-палеогеновое вымирание

-

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки -

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

-

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

-

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

-

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

-

23.03.2012Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

23.03.2012Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

10.02.2011Аламозавры могли пережить массовое вымираниеИлья Щеглов • Новости науки

10.02.2011Аламозавры могли пережить массовое вымираниеИлья Щеглов • Новости науки

Рис. 1. Гравитационная карта кратера Чиксулуб. Разными цветами показана величина гравитационной аномалии (mgal — миллигал, см. гал). Современная береговая линия полуострова Юкатан показана белым; Mérida — город Мерида, столица мексиканского штата Юкатан. Сиреневая звездочка (Site M0077) — точка, где проводилось бурение и был обнаружен «переходный слой», образовавшийся сразу после импакта. Crater Rim — приподнятый край кратера, Peak Ring — кольцевое поднятие, характерное для центральных частей очень крупных ударных кратеров. Черные точки — сеноты. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature