Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавров

Считается, что плацентарные млекопитающие в кайнозое резко расширили свой рацион, заняв ниши хищников и фитофагов, освободившиеся после вымирания динозавров. До сих пор об изменениях диеты древних млекопитающих судили по палеонтологическим данным. Новое исследование американских и французских биологов показало, что для этого можно использовать также и данные по генам хитиназ (ферментов, расщепляющих хитин), количество которых коррелирует с долей беспозвоночных в рационе. У большинства мезозойских плацентарных было целых пять таких генов, унаследованных от общего предка, что указывает на насекомоядность. После вымирания динозавров многие группы плацентарных независимо стали терять свои хитиназы, что согласуется с переходом этих групп к хищничеству или растительноядности. В геномах многих плацентарных, включая человека, сохранились псевдогены — остатки испорченных мутациями генов хитиназ. Эти «генетические ископаемые» свидетельствуют о насекомоядности далеких предков.

Еще недавно многие специалисты полагали, что у млекопитающих нет специализированных ферментов для переваривания хитина. Считалось, что функции ферментов-хитиназ, гены которых присутствуют в геномах млекопитающих, не связаны с пищеварением. Было показано, что хитиназы вносят вклад в защиту от патогенных грибов, нематод и других паразитов, в регуляцию апоптоза и работу иммунной системы. Предполагалось, что этим дело и ограничивается. Например, если мы посмотрим перечень функций человеческого фермента Acidic mammalian chitinase в базе данных UniProt, то никаких упоминаний о переваривании съеденных членистоногих мы там не найдем.

Однако в последние годы выяснилось, что «кислые хитиназы млекопитающих», кодируемые генами CHIA, всё-таки участвуют в пищеварении. Для некоторых групп, таких как грызуны и летучие мыши, это было доказано экспериментально (S. Strobel et al., 2013. Insectivorous Bats Digest Chitin in the Stomach Using Acidic Mammalian Chitinase). Было также замечено, что у приматов доля насекомых в рационе коррелирует с числом копий (паралогов) гена CHIA в геноме (M. C. Janiak et al., 2017. Evolution of acidic mammalian chitinase genes (CHIA) is related to body mass and insectivory in primates). Постепенно стало ясно, что, хотя хитиназы млекопитающих в ходе эволюции могли привлекаться для выполнения защитных и регуляторных функций, их пищеварительную функцию (возможно, очень древнюю) никто не отменял. Кроме того, появились основания предполагать, что по числу работающих (не испорченных мутациями) генов хитиназ в геноме можно в какой-то мере судить о диете изучаемого вида или группы.

Эволюционные биологи из Франции и США использовали данные по хитиназам, чтобы лучше разобраться в эволюции пищевых предпочтений плацентарных в кайнозое. Судя по палеонтологическим данным, после вымирания динозавров плацентарные млекопитающие претерпели бурную адаптивную радиацию, освоив много разных трофических ниш. Привлечение геномных данных по хитиназам позволило уточнить представления о кайнозойской диверсификации плацентарных.

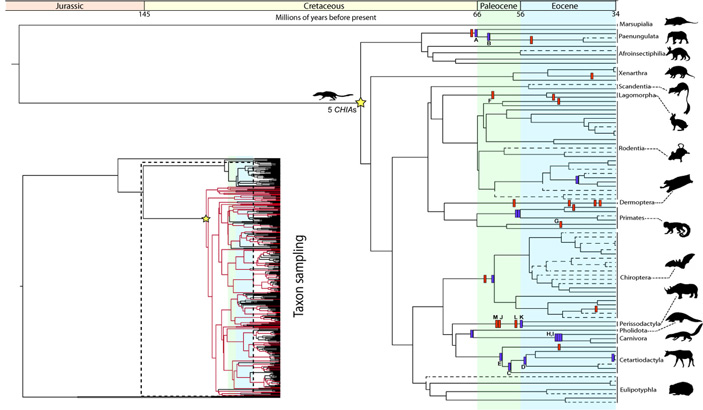

Сравнение генов CHIA, присутствующих в геномах 107 видов плацентарных, показало, что варианты этого гена делятся на пять больших ветвей (клад), обозначенных авторами CHIA1, CHIA2, ..., CHIA5. В каждом из четырех надотрядов плацентарных (Xenarthra, Afrotheria, Euarchontoglires, Laurasiatheria) встречаются гены из всех пяти клад (рис. 1). Это значит, что у последнего общего предка современных плацентарных, который жил около 100 млн лет назад (в середине мелового периода), было пять паралогов гена CHIA (паралогами называют копии гена, возникшие в результате генных дупликаций).

Все рабочие (не выведенные из строя мутациями) копии CHIA имеют почти одинаковую длину и содержат 11 экзонов с хитин-связывающим участком в 11-м экзоне и хитинолитическим участком в 5-м экзоне. Обычно гены CHIA располагаются на одной и той же хромосоме недалеко друг от друга, и даже порядок их расположения сходен в разных группах плацентарных. Судя по структуре кодируемых белков и транскриптомным данным, все пять паралогов CHIA могут экспрессироваться в пищеварительном тракте и участвовать в переваривании хитина. Исходно, по-видимому, все они выполняли пищеварительную функцию, хотя детали их работы и специфику каждого из пяти вариантов еще предстоит выяснить.

В ходе дальнейшей эволюции число рабочих генов CHIA в разных группах плацентарных неоднократно менялось. Иногда оно увеличивалось благодаря дупликациям, а иногда уменьшалось из-за мутаций, выводящих ген из строя (это называют псевдогенизацией, см. Pseudogene); кроме того, гены могли полностью утрачиваться в результате делеций.

Дупликации генов CHIA в эволюции плацентарных происходили намного реже, чем потери. При этом вновь возникающие паралоги никогда не сохраняли за собой пищеварительную функцию. Они либо деградировали за ненадобностью, превращаясь в псевдогены, либо приобретали новые функции, связанные, например, с иммунной защитой (о потере пищеварительной функции можно судить по повреждению или утрате хитин-связывающего и хитинолитического участков). По-видимому, плацентарные просто не нуждались в новых пищеварительных хитиназах. Пяти ферментов, унаследованных от предков, им было более чем достаточно.

Преобладающей тенденцией в эволюции генов CHIA у плацентарных было сокращение их числа путем псевдогенизации или делеции. Такие события происходили многократно, особенно в группах, перешедших к хищничеству или фитофагии.

Между числом генов CHIA, сохранивших пищеварительную функцию, и долей беспозвоночных в рационе обнаружилась четкая положительная корреляция (рис. 2). У видов с пятью работающими хитиназами беспозвоночные составляют в среднем 88,3% рациона, с четырьмя — 85%, с тремя — 80%, с двумя — 63%, с одной — 22%. Наконец, у видов, не имеющих ни одной пищеварительной хитиназы, беспозвоночные составляют лишь 7% рациона.

Рис. 2. Число генов пищеварительных хитиназ (по вертикальной оси) положительно коррелирует с долей беспозвоночных в рационе (по горизонтальной оси). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Из этого правила есть исключения, три из которых отмечены на рис. 2 фигурками животных (морж, кит и панголин). У моржа, например, нет функциональных генов CHIA, хотя его рацион на 80% состоит из беспозвоночных. Несоответствие объясняется просто: авторы использовали имеющиеся в литературе оценки доли беспозвоночных, потому что не смогли найти аналогичных оценок доли членистоногих или просто хитина в рационе изучаемых видов. В большинстве случаев беспозвоночные, поедаемые млекопитающими, — это одетые в хитин насекомые. Морж, однако, питается в основном двустворчатыми моллюсками, для переваривания которых хитиназы не нужны. Авторы предполагают, что если собрать данные по количеству хитина (а не беспозвоночных) в пище, то выявленная корреляция станет строже.

Усатые киты и панголины едят много хитина (первые питаются в основном ракообразными, вторые — муравьями и термитами), но имеют лишь по одной рабочей копии CHIA. Возможно, дело в том, что и усатые киты, и панголины происходят от предков, в рационе которых членистоногие играли незначительную роль. Усатые киты унаследовали мутации, выводящие хитиназы из строя, от общих предков с зубатыми китами. Эти предки питались скорее рыбой и кальмарами (как современные зубатые киты), чем ракообразными. Панголины унаследовали аналогичные мутации от общих предков с хищными, причем эти предки вряд ли были специализированными поедателями муравьев и термитов. Пока остается открытым вопрос, почему у усатых китов и панголинов не дуплицировались сохранившиеся гены CHIA, раз уж они перешли к богатой хитином диете. Возможно, эволюция решила эту проблему каким-то другим способом.

Авторы использовали богатый арсенал методов сравнительной геномики и биоинформатики, чтобы датировать моменты выхода из строя тех или иных генов CHIA в разных группах плацентарных (рис. 3). Получилось, что вплоть до вымирания динозавров (которое произошло 66 млн лет назад, на рубеже мела и палеогена) пищеварительные хитиназы терялись очень редко. Подавляющее большинство мезозойских плацентарных имело пять рабочих копий CHIA, что указывает на довольно-таки строгую насекомоядность. Этот вывод хорошо согласуется с палеонтологическими данными. Другие, вымершие ветви млекопитающих могли осваивать другие трофические ниши: например, триконодонты могли переходить к хищничеству, а мультитуберкуляты — к фитофагии (см.: Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавров, «Элементы», 23.03.2012). Но плацентарные, по-видимому, вплоть до конца мезозоя питались в основном насекомыми.

Рис. 3. Хронология утраты хитиназ плацентарными млекопитающими. Вверху — хронологическая шкала. Синими и красными прямоугольничками отмечены моменты выхода из строя тех или иных генов CHIA. Цвет прямоугольничка отражает метод датирования: красные соответствуют более точным датировкам, основанным на скорости накопления значимых и синонимичных замен; синие — минимальные датировки, основанные на том, что у нескольких групп ген CHIA выведен из строя одной и той же мутацией (которая точно произошла не позже, чем разделились предки этих групп). Слева внизу — общее филогенетическое дерево плацентарных, на котором красным цветом отмечены ветви, учтенные в исследовании. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Сразу после вымирания динозавров, в палеоцене, процесс потери хитиназ резко ускорился, причем хитиназы терялись независимо в разных линиях плацентарных (рис. 3). Логично предположить, что это было напрямую связано с переходом многих групп кайнозойских плацентарных от исходной насекомоядности к хищничеству или фитофагии.

Интересно, что утрата хитиназ предками современных отрядов плацентарных происходила в основном уже после того, как эти отряды обособились друг от друга. Например, рис. 3 показывает, что предки хищных, непарнокопытных и парнокопытных с китами разделились еще в мелу, а гены хитиназ утрачивались всеми тремя группами позже — в палеоцене и эоцене. Это важная деталь, помогающая примирить молекулярную филогенетику с палеонтологией. Дело в том, что эволюционные деревья, основанные на ДНК, упорно показывают, что практически все современные отряды плацентарных обособились еще в мелу, тогда как данные палеонтологии не менее упорно утверждают, что в мелу этих отрядов еще не было.

Эволюционная история хитиназ показывает, что разделение предков современных отрядов и их расхождение по трофическим нишам могли быть сильно разнесены во времени. А пока трофическая ниша оставалась прежней, не было и причин для серьезной морфологической дивергенции. Иными словами, предки носорогов и тигров еще много миллионов лет после своего разделения могли оставаться мелкими насекомоядными зверьками, похожими друг на друга как по диете, так и по морфологии. Между прочим, Ричард Докинз примерно так и описывал раннюю эволюцию плацентарных в своих научно-популярных книгах. Наблюдатель, заброшенный в позднемеловую эпоху на машине времени, едва ли смог бы догадаться, что от этой «землеройки» произойдут лошади и носороги, а вон от той — тигры и моржи. В таком же положении находятся и палеонтологи — специалисты по меловым млекопитающим.

До сих пор наши представления о трофической диверсификации плацентарных в кайнозое основывались почти исключительно на данных палеонтологии. Теперь к ним начинают добавляться данные сравнительной геномики. Именно в этом состоит важность обсуждаемой работы. Кроме того, исследование показало, что в геномах многих не насекомоядных млекопитающих, включая нас с вами, сохранилась интереснейшие «генетические ископаемые» — псевдогены хитиназ, свидетельствующие о насекомоядности далеких предков.

Источник: Christopher A. Emerling, Frédéric Delsuc and Michael W. Nachman. Chitinase genes (CHIAs) provide genomic footprints of a post-Cretaceous dietary radiation in placental mammals // Science Advances. 2018. DOI: 10.1126/sciadv.aar6478.

См. также:

1) Максимальный размер наземных млекопитающих рос по экспоненте, «Элементы», 02.12.2010.

2) Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавров, «Элементы», 23.03.2012.

3) Новое филогенетическое древо млекопитающих примирило палеонтологические и молекулярные данные, «Элементы», 07.11.2011.

-

Наверно были древесные существа попроще приматов, возможно подобные этим

http://old.elementy.ru/kartinka_dnya/473/Eorazavr_i_suminii

суминия похожа на обезьяну на реконструкциях, хотя может это ошибочно. Жила еще до динозавров, относится к синапсидам.-

Kostja, я проверил, какие были в мезозое арбореальные животные, и оказалось, что те из них, упоминания о которых я нашёл, тоже, как и суминии, вымерли ещё до начала кайнозоя. Например, согласно Википедии, мелкие древесные динозавры Scansoriopterygidae вымерли 156 Mya, Microraptoria - 76.5 Mya, млекопитающие глайдеры Volaticotherini - в начале мелового периода, млекопитающие Jeholodens - 125 Mya. Были ещё и птицы, в том числе Enantiornithes, но ведь наличие птиц не помешало возникновению многочисленных древесных форм в кайнозое, таких как приматы, шерстокрылы, древесные землеройки, белки, аномалуры, еноты, панды, ленивцы, коалы, опоссумы и другие сумчатые.

С другой стороны, приматоморфы Purgatorius, которые жили в самом конце мезозоя и в начале кайнозоя (66–63 Mya), ещё в мезозое освоили древесную нишу. А так как Primates и Dermoptera - древесные животные, это наводит на мысль, что уже их общие предки могли быть древесными. Кстати, если посмотреть на рисунок 3 этой статьи, то можно увидеть, что время дивергенции Primates и Dermoptera примерно совпадает с временем вымирания микрорапторов, указанным в Википедии (76.5 Mya). И это наводит на мысль, что наши предки залезли на деревья во время вымирания микрорапторов и даже частично заняли их нишу. Ведь насекомоядные - это тоже хищники, только маленькие.

Но, конечно, всё это очень поверхностные рассуждения, и эта интересная тема требует более глубокого изучения.

-

Итак, как показано на картинке 1, человек имеет 4 из 5 групп хитиназ, но только 2 группы содержат потенциально фунциональные гены, представленные 9 филогенетически различимыми вариантами. Т.е. человек имеет 2 функциональных паралога гена кислых хитиназ, но не для того, чтобы перевариать хитин сожранных членистоногих.

Однако в абстракте статьи Janiak et al., 2017 о функциональных генах уже не упомянается, равно как и на картинке 2 - идет просто подсчет числа паралогов. У насекомоядных приматов из статьи Janiak с пацанами, их количество составляет 3 и 5. У человека, повторюсь, их в целом 4, но как отмечает uniprot это не для того, чтобы переваривать хитин членистоногих.

Однако подпись к рисунку 2 настойчиво убеждает, что есть, есть корреляция между насекомоядной диетой и числом паралогов гена в геноме. Интересно, где на этом рисунке человек, какой точкой он обозначен? И какова доля насекомых в человеческой диете?

-

Цитата "Судя по структуре кодируемых белков и транскриптомным данным, все пять паралогов CHIA могут экспрессироваться в пищеварительном тракте и участвовать в переваривании хитина."

Восхитительный текст, просто пёрл с большой буквы П! В нем прекрасно многое, практически все.

Во-первЫх, непонятно кого изучали транскриптомным анализом. Видимо, слово " транскриптома" должна блокировать любую мыслительную деятельность читателя, как удар пыльным мешком по кумполу. Транскриптома! Как много в этом звуке!

Во- вторых, что это за транскриптома такая, если результат озвучен со словом "может" - паралоги могут экспрессироваться, а могут и не экспрессироваться? Типа, РНК есть, а белка нет? Ну знаете, нет ферментов - нет функции, вот чек, забирайте свои фантазии взад...

А в-третьих, если вы не можете внятно сказать есть ли мальчик, то зачем говорить, что CHIA могут участвовать в разложении хитина? Вы ведь транскриптому смотрели, а не протеому.

Короче, то ли есть, то ли нет - непонятно, но если есть, то вероятно при определенных уловиях нельзя исключать гипотетическую возможность допустить вероятность некоторого участия при очевидной неоднозначности и ожидаемых осторожных оценках.

МИДовские работники замерли в сторонке и жадно внимают-

И в этой связи естественый вопрос - а как на счет активности этих ферментов? Предположим, экспрессировать несколько ферментов из каждой группы, посмотреть активность при одинаковых условиях, может ясно будет почему гены одних групп "битые", а другие сохраняются в процессе эволюции.

Конечно, это не было сделано. Биология дрейфует в сторону мат моделирования, ценного хехе самое по себе.

Wet lab это долго, муторно и трудно. И без гарантии на успех. Нет, эксперименты нам не нужны. Нам нужны гранты. А значит нужно быстренько сляпать статью. Много. Это полезно для издателя, это полезно для редактора, для авторов очень полезно. А теперь посмотрите сколько в этой статье фактов, а сколько непроверяемых предположений в рамочке компьютерной обработки. Какая пропорция?

Но на основе этой статьи будут строиться новые статьи и гипотезы этой статьи станут в них уже фактами потому, что вчитываться в ранее опубликованное никто не будет - некогда и незачем, огромное спасибо за статью, бежим дальше по лестнице фантазий. И так сойдет! Разве нет?-

А мне-то показалось, что авторы прекрасно отдают отчёт в некоторой фантазийности статьи, что она - игра ума, как это раньше называлось "игра в бисер".

Вот же: "Несоответствие объясняется просто: авторы использовали имеющиеся в литературе оценки доли беспозвоночных, потому что не смогли найти аналогичных оценок доли членистоногих или просто хитина в рационе изучаемых видов."

То есть авторы как бы сказали: "факты нашим мыслям не соответствуют, но эти факты собственно и не должны соответствовать, т.к. нужных фактов мы не нашли. То есть мы мыслим о том, как было бы, если б факты были, и при том были именно таковы, как мы мыслим."

То есть, если ещё прямолинейнее: "мы фантазируем"

а вот ещё об этом же: "Авторы предполагают, что если собрать данные по количеству хитина (а не беспозвоночных) в пище, то выявленная корреляция станет строже."

Тут уж напрямую сказано, но немного мягче - не "фантазируют", а "предполагают"

то, что Вы, на мой взгляд, зря так эмоционально обличаете, они ни минутки не скрывали.

В чем я ошибся?-

Тащемта. Этот камрад путает теоретическую работу и экспериментальную. Канешн, если бы авторы вдобавок к теоретическим изысканиям добавили экспериментальную часть, то было бы гораздо красивЕе. Но... что есть, то есть...

Мне вот даже интересно стало: в каких журналах и с какими работами публикуется означенный камрад?.. Оченно хочется посмотреть, как он отнесётся к (конструктивной) критике в свой адрес... :)

-

-

-

Мел-палеогеновое вымирание

-

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки -

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

-

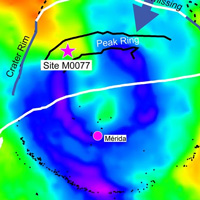

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

-

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

-

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

-

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

-

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Филогенетическое дерево вариантов гена кислой хитиназы млекопитающих (CHIA). Дерево состоит из пяти ветвей (CHIA1, ..., CHIA5), которые соответствуют пяти вариантам (паралогам) CHIA, имевшимся у последнего общего предка плацентарных. Черные кружки на концах веточек соответствуют функциональным хитиназам, способным расщеплять хитин в пищеварительном тракте. Белые кружки — псевдогенизированные (выведенные мутациями из строя) или сменившие функцию (потерявшие хитин-связывающий или хитинолитический участок) хитиназы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances