Домашние канарейки не поддержали теорию полового отбора

Согласно теории полового отбора, самки выбирают наиболее качественных самцов, ориентируясь на степень развития их вторичных половых признаков. Эти признаки, как считается, указывают на здоровье самца и качество его генов. В последнее время к этой теории имеются вопросы. Основной из них таков: действительно ли степень развития вторичных половых признаков связана с качеством самца? В недавней статье бельгийские ученые, несмотря на свое желание, не смогли подтвердить эту точку зрения.

С давних времен ученых интересуют причины неодинаковой популярности разных самцов у самок. Эти поиски вылились в теорию полового отбора, восходящую еще к Чарльзу Дарвину. Согласно этим взглядам, самки каким-то образом должны оценивать качество самца и выбирать лучшего из возможных. Причем те же принципы можно применить и к человеку (см.: Как правильно выбрать партнера (полезные советы для девушек), «Элементы», 01.11.2006). Более качественные самцы могут обладать лучшим здоровьем, иметь лучший участок, хорошо заботиться о потомстве или обладами сразу всеми этими полезными признаками.

Признаки, находящиеся в фокусе внимания самки, должны указывать на качество самца — эта идея и лежит в основе теории полового отбора. Согласно этой теории, многие на первый взгляд экстравагантные признаки самцов возникли под влиянием выбора самок. Для преимущества, которым пользуются такие самцы, есть и еще одна причина: популярные у самок признаки могут быть бесполезными и ничего не отражать, но развиваться в эволюции в соответствии с так называемым «фишеровским убеганием» (см. Fisherian runaway). Согласно этой гипотезе, возникшие в силу какой-то мутации предпочтения самок к самцам с более развитыми признаками-«украшениями» могут привести к тому, что самцы с большим развитием таких признаков будут оставлять больше потомства, чем те, которые этим признаком обладают в меньшей степени. В итоге последующие поколения самцов будут обладать более развитыми признаками-«украшениями», а самки — еще более выраженными предпочтениями к ним (см.: Ихтиологи выяснили, зачем самцам усы, «Элементы», 01.07.2010).

После того как теория полового отбора стала обретать популярность, некоторые исследователи занялись поиском механизма того, как те или иные признаки отражают качество самца. Хотя такой механизм является одним из ключевых для всей теории, здесь до сих пор много непонятного. Тем не менее многие принимают «на веру» такой постулат: у кого длиннее хвост или сложнее песня, тот и лучше. Так все-таки почему такой самец должен быть непременно лучше? И, главное, чем?

В поисках ответа на этот вопрос израильский орнитолог Амоц Захави в 1975 году сформулировал остроумную концепцию гандикапа (A. Zahavi, 1975. Male selection — a selection for a handicap). Суть ее в том, что информацию о качестве самца могут нести вредные для выживания признаки. Надо заметить, что эта гипотеза, несмотря на свою популярность, остается умозрительной. Четко ведь не показано, что самцы, скажем, с более длинным хвостом или более сложной песней чаще гибнут или им живется в чем-то труднее своих менее «мужественных» собратьев — у которых хвост короче или песня проще.

Однако как раз примерно в это же время, около 40 лет назад, в практику специалистов по поведению животных стали входить методы исследования гормонов, в том числе у животных в дикой природе. Известно, что среди всех гормонов тестостерон оказывает наибольшее влияние на развитие вторичных половых признаков самцов. Тестостерон — это мужской половой гормон, вырабатывающийся в семенниках. В небольшом количестве его продуцируют также яичники и кора надпочечников, поэтому он имеется и у самок, но в меньшей концентрации.

Тестостерон сразу завоевал популярность среди исследователей, принявшихся измерять его уровень у самых разных животных в самых разных ситуациях. В результате были сформулированы две гипотезы, в какой-то степени являющиеся развитием и уточнением концепции гандикапа. Эти гипотезы, особенно первая из них, по сути и являются одним из фундаментов теории полового отбора на сегодняшний день.

1) Гипотеза иммунного гандикапа (Immunocompetence handicap hypothesis) была предложена в 1992 году (I. Folstad and A. J. Karter, 1992. Parasites, bright males, and the immunocompetence handicap). Было замечено, что в ряде случае тестостерон отрицательно действует на иммунный ответ, например, на выработку Т- и В-клеток. Поэтому предположили, что лишь наиболее качественные и здоровые самцы могут позволить себе иметь высокий уровень тестостерона, но платить за это снижением иммунитета. Именно таких самцов и должны выбирать самки, ориентируясь на признаки, развитие которых зависит от уровня этого гормона.

2) Согласно гипотезе вызова (Challenge hypothesis), высказанной в 1990 году (J. C. Wingfield et al., 1990. The «challenge hypothesis»: theoretical implication for patterns of testosterone secretion, mating system, and breeding strategies), уровень тестостерона у самцов повышается при увеличении конкуренции с представителями того же пола. Поэтому, выбирая самцов с высоким уровнем тестостерона, самки выбирают наиболее конкурентоспособных. С другой стороны, тестостерон подавляет, как считается, родительское поведение. Поэтому, выбирая самца с высоким тестостероном, самке приходится довольствоваться меньшей заботой о потомстве со стороны партнера.

В 1990–2000-х годах было проведено много ислледований, подтверждающих обе эти гипотезы. А в последнее время всё чаще появляются данные, в них не укладывающиеся (см., например: Поиск павлиньего хвоста у хомячка Кэмпбелла пока не увенчался успехом, «Журнал общей биологии», №5, 2014). Очевидно, требуются дополнительные детальные исследования.

Является ли тестостерон ключевым звеном в теории полового отбора? Выполняет ли он роль того принципиально важного мостика, который может свести воедино, с одной стороны, качество и здоровье самца, а с другой, те особенности внешнего вида и поведения, которые привлекают самок? Ведь без таких мостиков заметная часть теории полового отбора оказывается спекулятивной. А тестостерон пока остается наиболее вероятным претендентом на роль такого мостика.

Ответ на этот вопрос попробовала получить группа бельгийских ученых из Антверпенского университета, работающая с канарейками (Serinus canaria). Работали с домашней популяцией, не одно поколение живущей и размножающейся в неволе. Для исследования взяли 47 самцов и 47 самок этого вида. Поначалу в течение пяти недель птиц содержали в двух обширных авиариях. В одном были только самцы, а в другом — только самки. Затем самцов рассадили по индивидуальным клеткам — для стимуляции территориального поведения, характерного для этих птиц в природе. Через три недели к каждому из них поместили самку. Большинство таких искусственно сформированных пар затем успешно размножались. Причем почти у каждой пары было по два выводка (что наблюдается и в природе), с интервалом чуть более месяца.

Вот какие измерения проводили для каждой птицы, причем, по два раза (перед первым и вторым выводками):

1. Для оценки уровня тестостерона брали кровь из плечевой вены. У самцов — за несколько дней до начала размножения, у самок — в день откладки первого яйца. Именно в это время у разных видов птиц в природе обычно наблюдается пик тестостерона.

2. Оценку иммунного ответа проводили через три дня после взятия крови на тестостерон. Для этого в патагий (см. Patagium) левого крыла вводили фитогемагглютинин. Патагием у птиц называют небольшую складку кожи, идущую от кистевого сгиба до верхнего края крыла. Фитогемагглютинин — это белок растительного происхождения, чужеродный для канареек и поэтому вызывающий иммунный ответ. Оценкой такого ответа служило увеличение толщины патагия через 24 часа после инъекции.

3. Оценивали также сложность песни, для этого записывали пение каждого самца за день до забора крови на тестостерон в течение нескольких часов (в среднем — трех). По полученным записям рассчитали размер репертуара (количество разных типов звуков) — показатель сложности. Сложность песни традиционно считают показателем качества самца (в том числе у канареек). Хотя данные на этот счет далеко не однозначны (см.: Незамысловатая песня помогает птицам избегать хищников, «Элементы», 27.06.2016).

4. Когда птенцам было 10 и 11 дней, оценивали количество кормлений их самцом и самкой в единицу времени (наблюдали по 2 часа в каждый из дней).

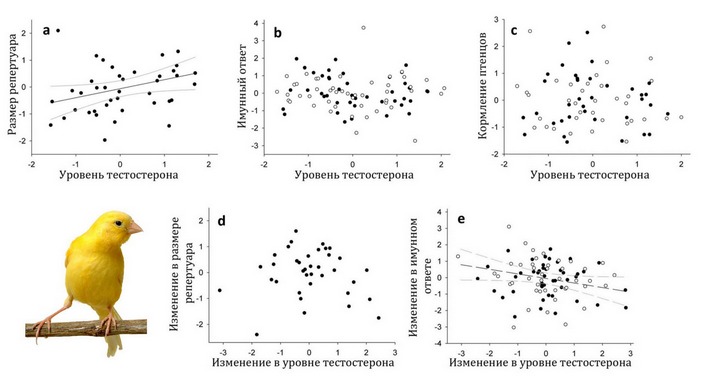

Задачей ученых был поиск взаимосвязей между уровнем тестостерона и результатами всеми прочих измерений. Ведь, согласно существующим гипотезам, такие связи должны были выявиться во всех или, по крайней мере, большинстве случаев. Результаты же оказались не совсем такими, как ожидалось (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязи (или их отсутствие) между уровнем тестостерона и другими изученными параметрами. Вверху (а–с) — межиндивидуальный уровень, внизу (d–e) — внутрииндивидуальный (между повторными измерениями одной особи). Черные точки — самцы, белые — самки. Линии регрессии (сплошные для самцов и пунктирные для самок) приведены только для достоверных взаимосвязей (корреляций). Рисунок из обсуждаемой статьи в Behavioral Ecology and Evolution. Фото канарейки с сайта petshoptop.ru

Выяснилось, что размер песенного репертуара самца связан с уровнем тестостерона: чем более «мужественен» самец (то есть чем выше его тестостерон), тем больше типов звуков он помнит и исполняет (рис. 2, а). Однако тот же размер репертуара оказался никак не связан с иммунным статусом самцов (рис. 2, b) и их активностью в заботе о потомстве (рис. 2, с). Таким образом, гипотезы иммунного гандикапа и вызова не подтвердились. Отсюда вопрос — зачем самке непременно выбирать самца с большим репертуаром и высоким тестостероном? Ведь она в этом случае не получит ровно никакой выгоды. Поскольку такие самцы не являются более здоровыми и не кормят птенцов как-то по-особенному.

Правда, на этот случай у теории полового отбора имеется запасной ход. Можно предположить, что самки выбирают самцов с большим репертуаром для того, чтобы их дети тоже имели большой размер репертуара и, соответственно, пользовались успехом у противоположного пола. Это не что иное, как «фишеровское убегание». Однако, в таком допущении неувязок тоже хватает. Во-первых, едва ли размер репертуара является у птиц признаком наследуемым (M. D. Beecher, E. A. Brenowitz, 2005. Functional aspects of song learning in songbirds). А во-вторых, самки с тем же успехом могут выбирать самцов с маленьким репертуаром — и тогда в эволюции этот самый размер должен постепенно уменьшаться. А эта возможность в теорию полового отбора никак не вписывается.

Так что в данном исследовании, уже в очередной раз, не удалось подтвердить ключевую идею теории полового отбора о наличии связи между некими признаками самца и его качеством. И таких данных в последнее время появляется всё больше, причем для разных видов животных: канарейки — не единственное исключение.

Источник: Arne Iserbyt, Marcel Eens, Wendy Baetens, Anke Vermeulen, Wendt Müller. Within- and between-individual (co)variance partitioning reveals limited pleiotropic effects of testosterone on immune function, sexual signaling, and parental investment // Behavioral Ecology and Sociobiology. Published online 30 March 2017.

Про половой отбор см. также:

1) Умные самки гуппи выбирают красивых самцов, а глупые — кого попало, «Элементы», 27.03.2017.

2) Манакин, танцующий на шесте, «Элементы», 15.11.2016.

3) Обманчивые голоса джейранов, «Элементы», 13.10.2016.

4) Что лучше — оставить больше потомства или сохранить себе жизнь?, «Элементы», 12.12.2012.

5) Половой отбор способствует эволюции углеводородного состава кутикулы у дрозофил, «Элементы», 15.11.2012.

6) Половой отбор порождает иллюзии, «Элементы», 24.01.2012.

7) Когда нельзя выбирать самцов, можно выбрать детей, «Элементы», 22.05.2006.

8) Половой отбор сделал сперматозоиды дрозофил самыми длинными в мире, «Элементы», 01.06.2016.

Алексей Опаев

-

1) "Очевидно, что у выводимых в неволе канареек (через несколько поколений) связь признаков "зелёной бороды" со здоровьем нивелируется" - езжайте на Канары, проверяйте на диких канарейках.

2) Настоящий мужчина, как писал Чехов, состоит не из "зеленой бороды", с чем-то статистически связанной или не связанной, а состоит из мужа и чина. В природе у певчих птиц самка выбирает не пресловутые "мужественные качества самца", а качества чина - территории, на которой поет самец. Ибо, как в народе говорится, мать кормит, если поле прокормит. Иными словами, чем больше самцов поет на территории, равно как чем больше репертуар отдельного самца - тем лучше эта территория для гнездования, ибо на голодный желудок, при обилии хищников и отсутствии убежищ шибко не распоешься при любой статистике. Квартирный вопрос, как писал другой классик, все портит - даже в теории эволюции.-

1) Оставлю эту проверку для вас, пожалуй. Или вы намекаете на существование данных о таких проверках? Тогда озвучьте их.

2) Я трактую фенотип в самом широком смысле (в духе Докинза), включая и поведение, и результаты этого поведения, в этом смысле "зелёная борода" вполне может быть и контролируемой самцом территорией. Акцент я делал на том, что параметры выбора и результаты выбора - явления разных уровней (параметры выбора привязаны к признакам, способным повлиять на самку через органы чувств "здесь и сейчас", а результат выборов всех самок определится лишь в ходе давления отбора на популяцию).-

1) Нет, неизвестно. Но если Вы предлагаете гипотезу - предложите и способ ее проверки. Иначе это не наука. По Попперу.

2) Соответственно не наука и расширенный фенотип Докинза, ибо ясно где он начинается - на эгоистичном репликаторе Докинза, но никак нельзя проверить, где он кончается - его можно натянуть на любую гипотезу, причем как в пространстве, так и во времени. В частности, исчезает и Ваше различие между параметрами выбора и результатом выбора, так как "выбор всех самок" можно считать расширенным фенотипом самки.-

1) Это не гипотеза, это интерпретация. Чем бы ни была "зелёная борода", склонность к выбору этой бороды зафиксируется в генах (самка либо оставит потомство, либо не оставит). Тут нечего проверять.

2) Кончается он на границе конкретной задачи, инетресуемой исследователя. "Натягивать" нужно целесообразно. В частности, не очень понятно, как у вас получилось выбор всех самок сделать фенотипом отдельной самки. Демагогия какая-то.-

1) "В частности, не очень понятно, как у вас получилось выбор всех самок сделать фенотипом отдельной самки" - без проблем, если все самки наблюдают друг за другом (кстати, точно по Фишеру), а самец не содержит гарема. Тогда выбор одной - это выбор всех (подходить в порядке живой очереди).

2) Там, где нечего проверять нет и науки. Предлагая гипотезу. предложите механизм ее проверки. По Попперу.

3) "Кончается он на границе конкретной задачи, инетресуемой исследователя" - вас бы в бой с ненадежным автоматом (см. ответ Bedal). Вы, как и он подменяете объективность науки произволом наблюдателя, которому легче мерить удава в попугаях, в каковых он, как известно, гораздо длиннее. Измерить качество самца можно запросто. А вот попробуйте измерить качество территории, где Вам месяц гнездовать!-

1) Фенотип конкретной самки - это то, что зависит от генотипа конкретной самки, а не от генотипа всей популяции.

2) Проверьте, пожалуйста, что 2+2=4.

3) Вас бы в политику, а не науку. Любые объективные факты проверяются лишь в рамках конкретных интерпретаций, эти факты формализующих. Увы, не получится доказывать бесконечно все предпосылки (это называется наивным редукционизмом), попробуйте, например, доказать закон сохранения энергии (да, он постулируется, а не доказывается). Измерить качество самца или территории легко (но всегда вероятностно) - существованием потомства на выбранном масштабе времени.-

2) Математика - это не наука. Это язык науки ;~]

3) >попробуйте, например, доказать закон сохранения энергии

Теорема Нётер, не?-

2) Язык есть и у биологии, о том и речь. Феноменологические теории (интерпретации) - это дефиниции, а не факты.

3) Теорема математическая, но физически она ничего не доказывает (ибо выделение из реальности системы умозрительно - теорема говорит нам, как выбирать, а не доказывает сохранение в выбранной).-

1) "Феноменологические теории (интерпретации) - это дефиниции, а не факты" - вновь вынужден констатировать, что Вы игнорируете принцип Поппера. Научная теория всегда указывает, как себя опровергнуть. Если этого нет - это постулат или философская система, разница между коими лишь в том, что постулат требует опровержения, а философская система - только непротиворечивости.

2) "выделение из реальности системы умозрительно" - это не отменяет применения принципа Поппера к таковому выделению.-

1) Попробуйте фальсифицировать принцип Поппера. Наука - это гораздо больше, чем набор объективных фактов, и проблема эта сложнее, чем вам по наивности кажется ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_демаркации ).

2) Отменяет.-

1) А это сделал Жерихин. Для сложных объектов (а в биологии все таковы) чтобы гипотезу отвергнуть, ее мало сфальсифицировать. Надо показать, что на сфальсифицированной гипотезе нельзя построить (или выделить, как Вы говорите) ни одной системы эквивалентной данной.

2) Поэтому Вы правы - отменяет. Но только для сложных систем. Предлагаемса Вами интерпретация системы опознавания самец-самка проста - все параметры опознаванния предетерминированы отбором и ограничены сенсуальным контактом самец-самка. Сложная система, как минимум, индетерминирована.

-

-

-

-

1) Браво! Именно теорема Нёттер!

2) "Измерить качество самца или территории легко (но всегда вероятностно) - существованием потомства на выбранном масштабе времени" - Кем выбранном? Если Вами, сидящем в теплом кабинете у компьютера - то это легко, это экстремальный принцип Холдейна, отталкивающийся как и все в СТЭ от бесконечной в пространстве и времени панмиктичной популяции. А если конкретной птице? У нее нет СТЭшных бесконечностей.-

-

"Вы одна из тех мыслящих, глубоких, высокоодаренных натур, которым суждено удивить мир.

— Была охота! — сказала улитка. — Я знать не желаю вашего мира. Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя". Андерсен "Улитка и Розы".

СТЭ довольно самой себя, она знать не хочет о чувствах птиц, ибо "Все эти "лучше" - всего лишь попытка задним числом объяснить эволюционный результат". Но вот беда-то какая - сама СТЭ ничего не предсказывает и ничем себя не ограничивает. В частности, это единственная современная теория, претендующая на объективность физики (точнее - статфизики), но не имеющая законов сохранения

-

-

-

-

-

Что вы несете, а ?

2 + 2 = 4 доказать не могут, а туда же.

Доказывается это просто и естественно.

4 = ((1 + 1) + 1) + 1 (просто по определению, значок слева так определяется).

2 = 1 + 1 точно так же.

(1 + 1) + (1 + 1) = (1 + 1) + 1) + 1 по ассоциативности сложения (аксиома).

(надо же, до чего дожили, спасибо великому ЕГЭ за наше счастливое детство).

Математика - такая же естественная и экспериментальная наука, как физика и биология (по факту физика из математики родилась, при помощи Архимеда). Просто в неё идут более квалифицированные люди, в результате бубликов с маком вместо звеньев поменьше.

-

-

-

1) А Вы не знаете генетики. Фенотип формируется на основе генотипа, через онтогенез, опосредованный средой. А популяция - это тоже среда, если птицы в ней взаимодействуют - дистантно (например сигнально) или топически (по месту, например для гнезд), я уж молчу про конкуренцию.

2) Элементарно, Ватсон - переставим слагаемые. А вот 9 женщин за месяц ребенка не родят. Отсюда арифметика аддитивна, информация - нет, в частности, количество информации Шэннона аддитивно, но ее полезность и нужность неаддитивны.

3) В обеих не терплю произвола, рядящегося в тогу беспристрастной объективности, путем измерения удавов в попугаях.-

1) Фенотип - это разворачивание генотипа, да, в среде, да, в том числе и на фоне популяции. Но инвариантом фенотипического признака выбирается тот, который привязан к генам конкретной особи, иначе смысла говорить о фенотипе вообще нет никакого.

2) Элементарно, Ватсон, - переставим местами канареек. (А последующее ваше резонёрство в этом пункте не понял, к чему.)

3) А я не терплю пустословия, которое вы навязываете. Идите терпеть или не терпеть куда-нибудь не ко мне. Толку от вас никакого.-

"Фенотип конкретной самки - это то, что зависит от генотипа конкретной самки, а не от генотипа всей популяции" - Ваши слова, napa3um? А теперь Вы говорите "инвариант фенотипического признака" (кстати, на языке биологии, о котором Вы упомянули, это будет архетип). Чтобы Вас не обвиняли в элементарной логической уловке - подмене основания, сиречь фенотипа на архетип - Вы уж определитесь, о чем говорите Вы, о чем говорил Докинз (что-то не слыхал я у него о расширенном инварианте фенотипического признака, ни о расширенном архетипе - только о расширенном фенотипе) и как одно соотносится с другим.

-

А Вы и канареек к тому же не знаете. У самок песня более короткая, чем у кенара, и менее разнообразная. Так, что их местами поменять нельзя. Есть конечно и поющие самки, но у них-то как раз проблемы с выбором пары. На Вашем месте, чем наводить тень расширенного фенотипа (или архетипа?) Докинза на плетень полового отбора Дарвина, лучше прошлись бы по Элементам, посмотрели бы в каких случаях у птиц поют самки.

-

-

-

-

-

"А если и размер контролируемой территории зависит от громкости по принципу "при сигнале мощнее Х dB другие самцы дальше не идут во избежание конфликта", то и конкурентов меньше". - Я не знаю как у канареек на Канарах, но у воробьиных птиц Звенигородской области поющая птица не ест, а едящая - не поет (равно как и справляющая супружеские обязанности, чистящая перышки, прячущаяся от хищника и т.д.). Так что конкуренты будут всегда, ибо самец - не магнитофон (путать организмы с машинами - типичная ошибка всех ультр-р-р-р-радарвинистов). Большинство гнезд имеют кладки от двух-трех самцов, равно как и большинство самцов имеют одну главную и несколько побочных жен. А теперь вопрос - какая выгода от голосистости самца побочным женам, выращивающим потомство априорно в одиночку?

-

Вы правы, но удачность выбора самки - именно выбора конкретной самки, а не размер ее репродуктивного вклада в популяцию - оценивался косвенно, в заботе самца о потомстве (рис. 2, с). Даже если потомство гибнет - фитнесс Фишера равен нулю - самке все равно легче пережить эту неудачу, если самец подменял ее на яйцах и кормил потомство. Измотанная самка второй кладки не сделает, а свеженькая сможет попробовать вновь - или с этим, или с другим. И увы - выбор песни самкой не дает ей никаких гарантий отцовского вклада в воспитание потомства.

-

И все же я не совсем понимаю: ведь это не ее выбор, а выбор экспериментатора. Экспериментатор неким случайным образом подсадил к самке удачного самца. Или не совсем удачного. Как это отражает выбор самки? У нее же не было альтернативы. Что было, то и полюбила, как говорится. Где-то, возможно даже на "Элементах", мне встречалась статья о половом поведении собак... Суке предлагали выбирать свободным образом из нескольких кобелей. Такая схема постановки эксперимента выглядит более логично, или нет? А тут какой-то искусственный отбор, а не половой..

-

Согласен, по хорошему, надо было фиксировать все ухаживание на видео, выделять поведенческие паттерны и путем их сложного статанализа выяснять простую вещь - насколько охотно самка "вступала в брак", если другого выхода у нее не было. Технически это возможно, хотя и муторно. Учет же заботы самца о потомстве позволяет лишь отличить фитнесс - Фишерову адаптивность (насколько брак выгоден нам - гены-то распространяем вместе) от родительского вклада (насколько брак выгоден мне - самке, насколько он снизит именно мои трудозатраты при том же фитнессе).

-

-

Половая система размножения приводит к тому, что появляется задача, по важности не меньшая, чем выживание - поиск партнёра. Если не найден партнёр (партнёрша, дальше не буду уточняться с родом слова) - что толку в выживании? Результат будет одинаково плачевен - гены не переданы в следующее поколение.

Соответственно, вторичные половые признаки - это признаки, по которым легче всего отличить партнёра от камня, ящерицы, птицы другого вида и т.д.

Важно: как только достигнут желаемый уровень надёжности распознавания (ограничиваемый, например, ресурсами, в том числе времени на поиск) - никакого отбора лучшего из найденных не будет. Девиз природы "первый попавшийся из пригодных".

Механизмы распознавания _никогда_ не работают со 100% надёжностью (вспомним жуков, массово оплодотворяющих пивную бутылку). Потому и идёт отбор на признак, наилучшим образом увеличивающий вероятность успеха в поиске.

Именно это - суть полового отбора. Повышение вероятности нахождения партнёра, безошибочного нахождения. А вовсе не "лучший", "качественный" и прочие сугубо умозрительные характеристики.

Парадокс с укорочением песни (хвоста, носа) перестаёт быть парадоксом. На общем фоне обилия непригодных для партнёрства, но долго-поющих, видов - укорочение песни может быть, и именно вследствие полового отбора. Но этому есть естественное ограничение - слишком короткая песня не позволит найти партнёра на фоне прочих естественных шумов.

-

Таки помимо отличения партнёра от камня существует и функция сравнения одного потенциального партнёра с другим, если эти партнёры без труда доступны. "Первый попавшийся" - это крайность, работающая для очень разрежённых популяций. Но признаки сравнения партнёров "случайные", да, выросшие изначально из признаков отличения партнёра от камня ("кто из потенциальных партнёров больше непохож на камень?"), а лишь уже впоследствии давления отбора к чаще всего выбираемым (изначально случайным) признакам "прикрепляется" выживаемость (автоматически, чисто статистически, и признаки уже становятся "неслучайными", и включается усиленный отбор на яркость этих признаков).

-

При равной доступности - выбирается более сильный сигнал, более выраженный признак, верно. Именно вследствие снижения вероятности ошибки. То же, другими словами: среди выживших больше тех, кто выбирал с самым длинным хвостом, потому что они реже принимали пень за партнёра (утрируя).

Но - никаких "лучше" не существует. Все эти "лучше" - всего лишь попытка задним числом объяснить эволюционный результат. Как и всякая обратная задача - попытка трудная и часто неуспешная.

-

-

Вы подменяете логику игрой словами. Ну, запутаете сами себя, а зачем?

Характеристика "существуют потомки" объективна.-

Как и характеристика "без предков потомки не существуют". Характеристика "существуют потомки" - это репродуктивный вклад, финесс Фишера. Характеристика "без предков потомки не существуют" - это адаптация Дарвина. А теперь скажите мне, на основании чего Вы считаете, что фишерова характеристика объективнее дарвиновой?

-

существование потомков - имеет смысл обсуждать только на историческом диапазоне. Репродуктивная успешность - почти ни о чём. Наличие 100500 потомков в следующем поколении вовсе не означает наличие хотя бы одного потомка через 100500 лет.

С адаптацией Дарвина мы давно уже обсуждали. Вы в ней не разбираетесь и объяснять снова уже не буду за бесполезностью.-

Можете не объяснять мне моего мнения о Дарвине. Объясните мне лучше за себя: что Вы имели ввиду, говоря "существование потомков - имеет смысл обсуждать только на историческом диапазоне". Что за СТЭшная привычка отвечать на половину вопроса? Отвечайте до конца - кто определяет этот исторический диапазон? Птица или внешний наблюдатель? Говорить об объективности имеет смысл только если определяет сама птица, то есть предок. Если наблюдатель - будет "А в попугаях-то я гораздо длиннее!" Судя по Вашей фразе "Наличие 100500 потомков в следующем поколении вовсе не означает наличие хотя бы одного потомка через 100500 лет" - определяет наблюдатель, но Вы не хотите сказать этого прямо, так как отсюда воспоследует вывод о полном произволе СТЭ, прикрытом физикалистской фразеологией и отточенной математикой. Да, математика - козырь СТЭ, но очень слабый (хрестоматийные примеры - на момент открытия Коперника птолемеевская картина мира математически была более обоснована, таблица же Менделеева на момент открытия не имела вообще никакой математической поддержки).

-

Целью является выявление закона? Да. У закона нет рамок во времени? Нет, законы эволюции, в том числе полового отбора верны не только для живых существ. Но, даже если сузить постановку только для живых существ - получаем ограничения размером во всю длительность существования жизни, или, если это законы работы полового отбора - в длительность периода от начала появления полового размножения. Это, в обоих случаях - очень долго. Сотни миллионов лет, по крайней мере.

Соответственно, исторический интервал должен быть настолько велик, насколько возможно. Напомню - сравнивать нужно вероятность существования отдалённого (то есть на конец интервала) потомства.

Если в примере рассматривается меньший период - адекватность примера соответственно мала.

Всё, как видите - просто.-

Просто и непонятно. Я спрашивал, кто определяет исторический интервал - птица или внешний наблюдатель? Вы, вместо того, чтобы ясно и понятно ответить - определяет наблюдатель, написали два абзаца. Птица не знает, что такое "Сотни миллионов лет, по крайней мере". Даже таксон Воробьиные - не знает. Кстати, если Вы не знаете - то этот срок больше существования всех новонебных птиц как таксона и измерять таким образом адаптивность канарейки - это то же самое, что научить ишака разговаривать по-арабски за 40 лет (возьми деньги шаха и вари плов, женщина - сказал ходжа Насреддин - за 40 лет кто-нибудь да умрет, или ишак или шах, или мы с тобой, так что вари плов, все равно останемся в выигрыше). Ваш ответ абсурден и Вы сами это знаете, иначе отвечали бы прямо - определяет наблюдатель, чем и расписались бы в полном научном произволе.

-

Беда с Вами... Постарайтесь всё же следовать логике - а не критиковать то, что сами на лету выдумали.

Вы объявляете, что эволюция (один из её механизмов - половой отбор) действует в результате решений , принимаемых птицей. Что и является чистейшей воды ламаркизмом.

На самом деле те действия и оценки, которые производит птица - результат полового отбора и эволюции вообще. Результат, а не причина.

Вас, впрочем, почти извиняет то, что биологов, рассуждающих подобным образом - полно. И это не перестаёт меня поражать.-

Действительно, электрику с 20-летним стажем - Вы сами себя так определили - трудно понять то, что ясно любому полевому орнитологу. Птицы оценивают не друг-друга, а территорию, оценивают не за 100 млн. лет, а здесь и сейчас. В общем, такие ошибки электрику простительны, я прощаю их многим биологам, не имеющим полевого опыта и не читающим (часто демонстративно) статей о полевых исследованиях. Но вот чего я не прощаю, так это когда "дело шьют". Бьюсь об заклад, что Вы понятия не имеете о ламаркизме, который шьете мне. Чтобы доказать это прошу Вас сказать первый закон Ламарка. Тот самый - про наследование благоприобретенных признаков. Если скажете правильно - я извинюсь. Если нет - суди дружок не выше сапога, как сказал А.Пушкин (причем не только сказал. но и следовал этому правилу).

-

-

-

-

-

-

-

Суть же такова: далеко не секрет, что даже довольно примитивные живые организмы способны различать объекты по признаку "больше-меньше" (больший кусок жратвы предпочтительней меньшего). И выбирать большее. Наша биосфера развивается в условиях жесточайшего дефицита ресурсов, так что эволюционная выгода формирования системы выбора налицо. Соответственно, существуют и области мозга, ответственные за сравнение. Не исключено (здесь - именно предположение) и наличие специфических нейронов сравнения, отвечающих за сопоставление явлений по степени выраженности неких признаков. Второе наблюдение тоже банально: видоспецифичные внешние признаки в целом полезны, т. к. способствуют выявлению себе подобных на фоне остальных явлений мироздания. И когда эти два фактора срабатывают воедино, и в первую очередь в отношении главного процесса, влияющего на эволюцию, а именно, процесса размножения, вполне логично ожидать, что система анализа видоспецифических черт эволюционно может пойти "в разнос". Иррациональное вне представления о макроскопических, эволюционных преобразованиях побуждение отдельных живых организмов выбрать полового партнера с "большим хвостом", с "яркой окраской", "более крикливого" и т. д. создает все предпосылки для дальнейшего усиления этих черт в поколениях. В общем, виновато побуждение сравнивать. Причем не "лучшее", а тупо "большее" по всем эволюционным законам формирования жизни в условиях хронического дефицита ресурсов. Вполне наблюдаемое в иных областях - а потому имеющее все шансы реализоваться и тут...

-

Не понимаю, причем здесь структура мозга. Пока все Ваши рассуждения вполне укладываются в Фишерову теорию полового отбора.

-

Не спорю. Собственно, архитектура интересна с т. зр. теории адаптивного резонанса, а тут вспомнилось, т. к не требует ничего постороннего вроде тестостерона и аналогичных факторов. Все банально, о том и речь...

-

В биологии простота хуже воровства. Когда мне говорят - все просто, я уверен в одном из двух - либо говорящий не знает материала, либо не имеет биологического образования и опыта. Если все банально и "тупо "большее" - ответьте мне чего больше в песне канарейки? Колен? А может напевов? Если все банально и "видоспецифичные внешние признаки в целом полезны, т. к. способствуют выявлению себе подобных на фоне остальных явлений мироздания", на кой ляд канарейки пересмешничают? Насчет павлиньего хвоста Вы просто не в курсе. Самка не оценивает длину хвоста, Вас обманули недобросовестные авторы учебников. Уже 10 лет как известно, что павлиниха оценивает весь ритуал в целом - тряска крыльями, размер хвоста и пробежка с развернутым хвостом. Так что хвоcт не большой, а такой, с каким можно пробежать. Я уж не говорю о том, что оценить ритуал количественно невозможно. Иначе балет и фигурное катание давно бы так оценивали. А особенно позабавили Ваши рассуждения о тотальном дефиците ресурсов в природе (это не из книг ли про СССР?). Сходите в зоопарк и спросите сколько раз в день кормят змею. Вам сделают круглые глаза и скажут - не в день, а в месяц. Как при таком умении голодать можно говорить о дефиците - для меня загадка. Офиолги, с которыми я разговаривал элементарно смеются над представлением о природе как о царстве дефицита. Действительно, ведь змеюки могут формировать хищнические трофические пирамиды, когда змея ест змею. При дефиците это невозможно.

-

Простота базовых принципов (а речь идет именно о них), наложенная на сложную структуру взаимоотношений, порождает множество самых разнонаправленных частных вариаций и реализаций. Так что - ровно никакого противоречия. Собственно, в основе эволюции вообще лежит тройка банальных принципов. А что в итоге? Взгляните на биокомплекс планеты!

-

Подробный ответ на вопрос, который не задавали. Прошено ответить чего "тупо больше" в песне канарейки? Наложите-ка на нее простоту базовых принципов, если все так банально, что по силам объять аж биокомплекс планеты.

-

Позвольте встрять в беседу ) Вы выше писали о критерии фальсифицируемости для любой гипотезы или интерпретации. А интерпретация мультивселенных Эверетта по вашему мнению обладает таким критерием? Есть ли способы ее доказать или опровергнуть? Или она все-таки не научна? И второй вопрос, если позволите ) Выше вы писали о сравнении человека с машиной и по предыдущим обсуждениям помню, что вы же и писали о сравнении усталости с аналогами машин. Вопрос следующий - почему все-таки по вашему мнению , как вы говорили, человек является разболтанной машиной и почему скелетные мышцы знают усталость, а не как кардиомиоциты? Заранее благодарен.

-

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Домашние канарейки — популярный объект для самых разных исследований, посвященных физиологическим и поведенческим аспектам полового отбора. Фото с сайта hdw7.com