Подросшие птенцы тибетских ложносоек помогают родителям прокормить следующее поколение

Тибетская ложносойка очень непохожа на других представителей семейства синицевых. В отличие от своих родственников, связанных с древесно-кустарниковой растительностью, она населяет высокогорные степи Тибетского плато выше границы леса и внешне существенно отличается от прочих синиц (поэтому раньше ее относили к семейству врановых). Ложносойка — оседлая птица и не покидает высокогорья даже суровой зимой. Гнездится моногамными парами, причем примерно у половины из них имеются помощники. Это молодые самцы, прошлогодние дети этих же птиц. Хотя они помогают выкармливать птенцов и слетков, на успехе размножения это никак не сказывается. Зато выживаемость доминантной (размножающейся) пары возрастает. Беря на себя часть обязанностей по воспитанию потомства, помощники дают родителям возможность больше времени уделять себе и, впоследствии, встретить зиму в лучшей физической форме.

Коммунальное гнездование — способ размножения, при котором молодые, но уже вполне зрелые птицы сами не гнездятся, а присоединяются к другим парам (чаще всего — собственным родителям) в качестве гнездовых помощников. Нередко это бывает связано с недостатком подходящих вакантных участков, которые могли бы занять молодые птицы. Поэтому коммунальное гнездование чаще наблюдается в тропических или близких широтах, где птицы круглый год территориальны, их выживаемость высока и свободных мест в округе мало.

Какую выгоду может нести такой способ гнездования? Молодым птицам он позволяет набраться опыта, «взматереть», не подвергаясь опасности бродячего образа жизни в попытках найти подходящий участок (которых, как уже говорилось, недостаточно). Кроме того, в случае гибели размножающейся птицы (в том числе и на соседнем участке) они получают возможность занять ее место. Что касается гнездящейся доминантной пары, то эти птицы приобретают в лице помощников дополнительные «рабочие руки» для ухода за птенцами. Действительно, на ряде видов показано, что присутствие помощников положительно сказывается на успехе размножения. Кроме того, известно, что размножение и воспитание потомства в целом процесс для птиц трудоемкий и энергозатратный. Поэтому факт размножения может в некоторых случаях (вероятностно, конечно) сокращать жизнь птицы. Таким образом, помощники, беря на себя часть усилий, могут влиять и на выживаемость взрослых птиц.

Однако это вопрос практически не изучен. Это неудивительно, если учесть два обстоятельства. Во-первых, большинство коммунально гнездящихся птиц обитают в теплых краях с относительно постоянным климатом. Выживаемость взрослых птиц здесь и так достаточно высока, и если размножение на ней и сказывается, то это трудно увидеть. Во-вторых, в целом чем севернее живет птица, тем более «дорого» для нее размножение: ведь в таких условиях она ограничена, например, продолжительностью теплого времени, необходимостью совершать миграцию и т. п., что заставляет ее максимизировать затраты на размножение. Таким образом, для изучения влияния помощников на выживаемость требуется нечастое сочетание условий: вид должен гнездиться коммунально и обитать в холодном климате. Один из таких видов — тибетская ложносойка (Pseudopodoces humilis).

Это своеобразная некрупная (весом около 45 г) птица, населяющая Тибетское плато. Здесь она встречается выше границы лесов на высотах 3300–5500 м над уровнем моря. В таких горных степях древесной растительности практически нет, поэтому ложносойки — птицы наземные. Они прыгают по земле, добывая своим сильным изогнутым клювом насекомых из расщелин в скалах либо разрывая землю. Когда этот вид впервые попал в поле зрения ученых (описание было опубликовано в 1871 году), они обратили внимание на его сходство с саксаульными сойками рода Podoces. Действительно, и те и другие имеют общую тусклую окраску оперения, сильные изогнутые клювы и обитают в открытых пространствах. Но ложносойка отличалась размером (рис. 2), деталями окраски и некоторыми особенностями биологии (например, саксаульные сойки строят отрытые гнезда, а ложносойки размещают их в норах). Поэтому позже ее выделили в отдельный род Pseudopodoces, считавшийся близким к саксаульным сойкам. Однако начиная с 1978 года накапливающиеся сведения по морфологии ложносойки вскрывали значительные отличия от саксаульных соек.

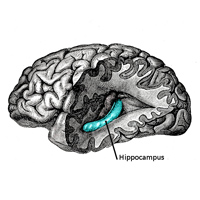

Рис. 2. Сравнение тушек: a — бухарская синица (Parus bokharensis), b — тибетская ложносойка, с — белохвостая саксаульная сойка (Podoces biddulphi). Рисунок из статьи H. F. James et al. 2003. Pseudopodoces humilis, a misclassified terrestrial tit (Paridae) of the Tibetan Plateau: evolutionary consequence of shifting adaptive zones

Заключительный аккорд прозвучал в 2003 году, когда международная группа ученых досконально разобралась в родственных связях ложносоек, используя морфологические (строение черепа) и молекулярно-генетические (последовательность гена цитохрома b, см. Cytochrome b) признаки (H. F. James et al., 2003. Pseudopodoces humilis, a misclassified terrestrial tit (Paridae) of the Tibetan Plateau: evolutionary consequences of shifting adaptive zones).

Выяснилось, что ложносойка на самом деле является синицей и близка к роду «настоящих» синиц Parus, на которых она при этом совсем не похожа (рис. 2). Ложносойка — это наиболее уклоняющийся по внешнему виду представитель семейства синицевых (Paridae), которые в целом схожи по своей биологии и внешности. Необычный облик ложносойки сформировался как приспособление к обитанию в отрытых ландшафтах высокогорья — местности, для синиц совершенно не типичной.

Неудивительно, что после выяснения всех этих подробностей пробудился интерес к образу жизни тибетской ложносойки — хотя ряд особенностей был известнее и ранее. Китайские орнитологи и течение пяти лет изучали жизнь этой птицы в Тибете. Ежегодно под их наблюдением находилось 32–42 гнездовые пары этих птиц. Ложносойки оседлы: даже суровая высокогорная зима не заставляет их спускаться ниже. Весной своим сильным клювом они вырывают гнездовую нору, а осенью — еще одну, для отдыха в холодные зимние месяцы. Нора состоит из тоннеля длиной 80–290 см, в конце которого расположена эллипсовидная камера, где птицы гнездятся или отдыхают.

Ложносойки живут моногамными парами, сохраняющимися до гибели одного из партнеров. Молодые птицы способны размножаться уже в возрасте года, но делают это далеко не все. Все юные самки покидают родную территорию, а вот часть самцов остается. Впоследствии именно они становятся гнездовыми помощниками. Надо сказать, что у птиц вообще в качестве помощников выступают чаще самцы.

Когда гнездовой период заканчивается, ближе к зиме, подросшие выводки (состоящие к тому моменту только из самцов) с нескольких соседних территорий объединяются, формируя «зимовочную» группу. Сюда же могут присоединяться и «бродячие» юные самки, обычно неродственные прочим членам группы. К весне группы распадаются и птицы приступают к размножению.

Из 187 изученных гнезд у 88 (~47%) были выявлены самцы-помощники. Чаще всего у одного гнезда присутствовал только один помощник (67 случаев), реже — двое (13 случаев) и совсем редко — трое (семь гнезд) или четверо (одно гнездо). Почти всегда (95,6% случаев) помощники были детьми гнездящейся пары или хотя бы одного из них. Причем большинство из них (84,5%) помогали в течение только одного гнездового сезона, а потом отправлялись искать собственный дом. Но некоторые задерживались и до трех лет. Таким образом, социальную организацию тибетской ложносойки можно охарактеризовать как факультативное (необязательное) коммунальное гнездование.

У ложносоек кладку насиживает только самка, поэтому роль помощников сводится к тому, что они участвуют в выкармливании птенцов. Однако, вопреки ожиданиям, это их поведение никак не отражается на общем успехе размножения. Из гнезд, при которых были помощники, не вылетело больше слетков, слетки не были более упитаны и имели ту же, что и птицы из гнезд без помощников, вероятность дожить до следующего года. Оказалось, что присутствие помощников влияет на выживаемость размножающихся птиц — в данном случае это вероятность дожить до следующего гнездового периода, то есть пережить зиму (рис. 3).

Рис. 3. Выживаемость размножающихся птиц по итогам двух последовательных сезонов размножения в зависимости от присутствия гнездовых помощников. Данные по 153 парам, из которых 72 были с помощниками, а 81 без помощников. Рисунок из обсуждаемой статьи в Ibis

Скорее всего, это связано с тем, что размножающиеся птицы при наличии помощников тратят меньше времени на заботу о птенцах и их кормление, меньше «устают» и лучше питаются. В итоге они встречают зиму в лучшей физической форме.

Источник: Yinhui Li, Shaobin Li, Cheng Guo, Guoyue Znang, Yang Zhou and Xin Lu. Nest helpers improve parental survival but nor offspring production in a high-elevation passerine, the Ground Tit Pseudopodoces humilis // Ibis. 2015. V. 157. P. 567–574.

Алексей Опаев

-

Эта птица обитает до высоты 5500 метров? И при этом летает (пусть плохо)? Я бы не хотел на этой высоте бежать стометровку... Всегда был уверен, что выше 3500-4000 метров возможно только парение в восходящих потоках воздуха, но это явно не тот случай...

-

Да, именно так. Птицы могут, по крайней мере более крупные, могут летать и выше. Например, пересекать Гималаи при миграции.

-

Если вы имеете в виду вот это: http://www.pnas.org/content/108/23/9516.full.pdf+html, то данные гуси не живут на этой высоте; они лишь единовременно, с большим напряжением сил "берут" её. В случае ложносоек речь идёт об именно местообитании. Есть ли у них какие-то специфические высотные адаптации? Крылья, гемоглобин, и т.п.? Человек на этой высоте почти нетрудоспособен, хотя является одним из самых выносливых живых существ - на марафонской дистанции обгоняет лошадь.

-

Ну, Вы в предыдущем комментарии не совсем понятно выразились: я думал, Вас интересует именно сама возможность машущего полета на таких высотах безотносительно того, живет там птица или нет. Поэтому и упомянул пример с Гималаями. В основном, да, я имел в виду гусей, но не только. Черношейные журавли, гнездящиеся в Тибете, тоже вполне высоко могут забираться, например. К слову, горные гуси и гнездятся достаточно высоко – до 5000 на Памире, насколько помню.

Про ложносоек. К сожалению, данные об их специфических адаптациях именно к высоте отсутствуют. Крылья точно нет: ведь это по большей части наземные птицы, которые летать-то не сильно любят. Про гемоглобин не известно.

Еще могу добавить, что даже некоторые колибри в Андах чуть не до 5000 доходят. Особенно это относится в высокогорному роду Chalcostigma. Так, для одного из видов (Ch.olivaceum) в определителе птиц Перу указан диапазон высот 3500–4700 – это так называемая зона пуны. И, скорее всего, «сверху» он ограничен не недостатком кислорода, а недостатком пищи и температурой, особенно по ночам. Но, однако, эти колибри почти не «зависают над цветками», как обычные, а кормятся сидя (но перелетать периодически им, конечно, все равно нужно).

И большое спасибо за ссылку на статью про горных гусей: я этой работы не видел))

-

-

-

Это процент от количества гнёзд с помощниками или от общего числа помощников?

Если первое, то таких гнёзд должно быть 88*95,6% = 84,128; если второе, то таких помощников должно быть (1*67+2*13+3*7+4*1)*95,6% = 118*95,6% = 112,808. Если эти числа округлить до 84 и 113 соответственно, то проценты получатся такие: 95,45% в первом случае и 95,76% - во втором. Ни один из этих процентов не получается адекватно округлить до 95,6%...

-

Это, конечно же, помощники, т.е. индивидуумы. Для краткости я не приводит один аспект работы. Дело в том, что они определяли «родство» не для всех помощников, а только для 87-ми в 77 гнездах (для остальных не было данных). Дальше в статье есть такая фраза: «Всего, 95.6% помощников «помогают» на своих «натальных» территориях (где они родились), а остальные на соседних». Я взял это число, потому что он в принципе как раз и характеризует родственность (другой «интегральной» оценки не было) – учитывая крайне низкую вероятность, что оба родителя сменятся, а птенец останется (если бы такие случаи были, о них бы упомянули, т.к. это необычно).

Но потом стал разбираться, и в итоге не понял, откуда взялось число 95.6%.

Привожу данные авторов. Из 87 помощников, 54.0% (т.е. 47 штук) были сыновьями гнездящейся пары, а еще 45.8% – только одной из гнездящихся птиц (38 птиц: это сумма, там еще конкретизируется, поэтому проценты не очень «целые»). Т.е. 85 помощников из 87 были родственны тем, кому они помогают. 85/100*87=97.7%.

А откуда взялся 95.6% не ясно потому, что не указано, чему в этом случае равно n. Если n=87, то не получается сколько-нибудь целого числа, если n=118, как в Ваших расчетах, тоже не получается. В «Материалах и методах» сказано, что проанализировано 187 гнезд/год (т.е. если смотрели одно и тоже гнездо в разные годы, в анализе они были «разными»), у которых было 119 разных самок и 125 разных самцов. Сколько было индивидуумов-помощников – не ясно. Скорее всего, несколько меньше, чем Вы подсчитали, т.к. один и тот же помощник мог «помогать» более, чем в один год – возможно, это и есть n для этих 95.6%. Сколько их именно – понять нельзя, т.к. расчет доли, помощников, помогавших в разные или в одни год, велся для еще более низкого n=58 – это те особи, для которых была точно известна их история.

В свое оправдание могу только заметить, что после перечисления помощников с разной степенью родства к размножающимся птицам было следующим предложением написано: «In all, 95.6% of helpers helped on natal territories and 4.4% on neighbouring territories» (приводил выше), и я посчитал ее обобщением вышесказанного (и не складывал проценты..).

Последние новости

Рис. 1. Тибетская ложносойка (Pseudopodoces humilis). Фото с сайта forum.zoologist.ru