«Генетическая одиссея человека». Глава из книги

4. Двигаясь вдоль Побережья

Случилось так, что в это Первое Утро каждый дремлющий Предок ощутил на своих веках солнечное тепло и почувствовал, что его тело дает начало новой жизни. Человек-Змея почувствовал змейку, выскальзывающую из его пупка, Человек-Какаду — перья. Человек-Гусеница почувствовал извивания, Медовый Муравей — щекотку, Жимолость ощутила, как распускаются ее листья и цветы. Человек-Бандикут почувствовал бандикутиков, кишащих у него подмышками. Каждое из живых созданий, появившись в своем особом месте, потянулось к дневному свету.

Брюс Чатвин, «Тропы песен»

Когда я был ребенком, я часто со своими друзьями играл в игру-викторину: надо было задавать наводящие вопросы, чтобы твоя команда угадала то, что загадала команда соперников. Одним из любимых заданий было назвать самый большой остров на Земле. Как правило, все называли Австралию, что всегда вызывало гул неодобрения, так как негодующие знали, что Австралия — не просто большой остров, а часть Австралазии, включающей в себя Австралию, Новую Зеландию, Тасманию, Новую Гвинею и самые восточные индонезийские острова и образующей очень необычный континент.

Современная Австралия — самый засушливый континент на Земле: более 90% его территории получает менее 1000 мм осадков в год. Отчасти поэтому австралийцы — самая урбанизированная нация в современном мире, при этом 90% ее населения проживают в городах, расположенных на побережье. Австралия может похвастаться самым протяженным коралловым рифом — впечатляющим Большим Барьерным рифом в 200 000 км. Однако, возможно, самое интересное в Австралии — ее фауна. Животные Австралии не похожи ни на каких других животных на Земле, за исключением Новой Гвинеи — также части Австралазии. Причина этой уникальности заключается в чрезвычайной изолированности Австралии. Любой, кто высидел двухдневный перелет из Лондона в Сидней, может засвидетельствовать, как трудно туда добраться. Из-за капризов тектонических плит в течение примерно 100 млн лет Австралия была отрезана от Евразии, Северной и Южной Америки и Африки — дольше всего она была соединена с Антарктидой! Эта изоляция привела к тому, что Австралия пропустила одну из главных линий эволюции млекопитающих с ее изобилием плацентарных видов. Отсутствие «нормальных», то есть плацентарных млекопитающих позволило эволюции сохранить во множестве такие странные создания, как утконос и кенгуру. Это означало также, что до недавнего времени в Австралии не было приматов — ни мартышек, ни человекообразных обезьян, ни даже лемуров. Люди являются единственным представителем приматов на этом континенте.

Отсутствие эволюционных предшественников означает, что поселиться в Австралии должны были люди из других мест. Но откуда они взялись? Они могли приплыть только по морю, даже с ближайшего континента. Если допустить, что колебания уровня моря были результатом изменения климата, то массив суши Сахул (включавший в себя кроме Австралии Новую Гвинею и Тасманию), который возник во время последнего ледникового максимума около 20 000 лет назад, все равно должен был находиться примерно в 100 км от Юго-Восточной Азии. Ответ на вопрос, как и когда Австралия была колонизирована людьми — один из ключевых в наших попытках решить головоломку о том, как люди современного типа заселили мир. Подробности, которые мы обнаружим при этом относительно человеческой истории, и методы анализа, которые помогут нам собрать их воедино, зададут характер остальной части нашего путешествия.

Смерть и распад

Озеро Мунго находится в Новом Южном Уэльсе, в 1000 км к западу от Сиднея. От ближайшего города, в котором есть аэропорт, Милдура — 120 км езды по грунтовой дороге через знойную покрытую скрабом1 пустыню, которая составляет большую часть Австралии. Мунго уже не озеро — вода высохла более 10 000 лет назад, оставив после себя фантастические образования из песка и глины, напоминающие те, что на озере Моно в Северной Калифорнии. Однако 20 000–45 000 лет назад оно было частью пышного оазиса, известного как озерный район Уилландра. Озера питались водой реки Уилландра, которая южнее сливается с рекой Муррей и в конечном счете впадает в залив Энкаунтер рядом с современной Аделаидой. Благодаря найденным здесь останкам животных ясно, что в районе озера жили несколько ныне вымерших крупных видов сумчатых, в том числе зигоматурус размером с буйвола и 200-килограммовый короткомордый кенгуру прокоптодон. Все эти животные были травоядными и могли быть заманчивой добычей для людей.

Согласно недавно полученным данным где-то в конце этого периода здесь был захоронен человек, названный его первооткрывателем, Джимом Боулером, Мунго-3 . Возраст этой находки по оценке 1974 года составлял 30 000 лет. Более поздние методы датировки увеличили ее возраст до 45 000 лет, а человеческие артефакты, найденные в осадочных слоях ниже тех, в которых был найден Мунго-3, дают основание снизить ее возраст до 60 000 лет. Если эта информация подтвердится, Мунго станет самым древним местом на земле за пределами Африки, которое было заселено людьми, анатомически похожими на современных.

Самые древние человеческие останки в Австралии, как и в других местах мира, были датированы методами, основанными на изотопном распаде. Этими методами измеряют соотношение изотопов различных атомов в образце. Это возможно сделать, поскольку почти все атомы имеют несколько разновидностей в зависимости от того, сколько субатомных строительных блоков (частиц, называемых нейтронами) у них есть. Со временем «тяжелые» атомы, как правило, испускают часть своих нейтронов, превращаясь при этом в более «легкие» атомы. Зная скорость, с которой происходит этот распад, и измеряя соотношение «тяжелых» и «легких» атомов, можно вычислить, как долго продолжается распад. Как и молекулярные часы из главы 2, эти атомные часы являются решающими при оценке возраста древних человеческих останков.

Наиболее широко применяемый метод изотопного датирования — так называемый радиоуглеродный метод, который измеряет в изучаемом образце соотношение углерода-14 (C-14) и углерода-12 (C-12.). В результате воздействия космических лучей на азот-14 (N-14) в верхних слоях атмосферы образуется тяжелый изотоп углерода С-14. Скорость распада зависит от так называемого периода полураспада С-14, который представляет собой количество времени, необходимое для распада в образце половины атомов C-14, и составляет около 5700 лет.

Поскольку углерод используется для создания органических молекул, как растительных, так и животных, этот метод является потрясающим инструментом для определения возраста человеческих останков. Однако проблема в том, что при возрасте образца более 40 000 лет оценка соотношения C-I4:C-12 не очень точна, поскольку большинство атомов C-14 уже распалось. Через 5700 лет останется только половина из атомов углерода C-14, первоначально включенных в ткани организма при его жизни, а через 11 400 лет — только их четверть. К тому времени, как мы доберемся до 40 000 лет, сохранится только один из шестидесяти четырех исходных атомов C-14 — менее 2%. Это делает образец крайне чувствительным к загрязнению даже малыми количествами современного материала, поскольку в таком случае оценка возраста может быть занижена. По этой причине радиоуглеродное датирование подходит лишь для датировки останков моложе 30 000 лет. Этот метод используется для определения возраста археологических находок не старше 10 000 лет, где он чрезвычайно точен.

Однако как только мы выходим за предел в 40 000 лет, мы должны использовать изотопы, распадающиеся более медленными темпами. Два из них — атом калия-40 (К-40) и атом урана-238 (U-238) — имеют период полураспада 1,25 млрд и 4 млрд лет соответственно. Проблема с более стабильными изотопами состоит в том, что они обычно не встречаются непосредственно в камнях и костях, и поэтому они могут быть использованы только для датировки отложений, окружающих останки — как правило, вулканического пепла в случае К-40 и озерных отложениях в случае U-238. Таким образом, вам должно очень повезти при выборе места раскопок. К счастью, благодаря геологической активности африканской Рифтовой долины — и прослои пепла в раскопках этого района не редкость — там может быть широко применима датировка по атомам калия К-40.

Но что если вам не так повезло? В частности, если возраст найденных вами останков выходит за пределы использования радиоуглеродного датирования, и в отложениях не найдены слои с изотопами, позволяющие использовать другие методы? Тогда мы будем вынуждены полагаться на совокупность имеющихся в арсенале изотопного анализа трех относительно новых методов, которые довольно пугающе называются термолюминесценцией, оптически стимулированной люминесценцией и электронным спиновым резонансом. Они основаны на том, что естественная радиация заставляет электроны — суб атомные частицы другого типа — накапливаться в дефектах кристаллической решетки вещества с постоянной скоростью под воздействием источников излучения, таких как солнечный свет или огонь или радиация; затем при нагревании образца накопленная энергия испускается в виде световых вспышек определенной частоты и интенсивности — именно их и регистрируют приборы. Чем больше испускается света при нагревании, тем дольше образец подвергался ионизирующим воздействиям, и, значит, тем старше его возраст. Существует множество предположений о том, в какой степени электроны накапливаются в дефектах, называемых ловушками, прежде чем подвергаются высвобождению. Кроме того, есть предположения об изменчивости радиационного воздействия с течением времени. По этим причинам даты, полученные с помощью люминесценции и резонансных методов, не так точны, как полученные с помощью изотопов C-14 или К-40. Однако для многих археологических объектов другие возможности недоступны.

Именно эти методы наиболее широко применялись в Австралии. В частности, возраст некоторых объектов, явно сделанных людьми (в частности художественных изображений на скалах) был оценен более чем в 40 000 лет. Конечно, в силу ненадежности этих методов трудно быть уверенными в точности этих дат. Но уже есть данные из других источников о том, что люди жили в Австралии действительно очень давно. Ричард Робертс и его коллеги из Австралийского национального университета, исследовавшие относительно простые инструменты, сработанные древними людьми, установили, что возраст одного из мест раскопок на северной территории составляет более 60 000 лет.

Данные палеоантропологии сейчас явно свидетельствуют в пользу очень раннего заселения Австралии современными людьми — возможно, уже 60 000 лет назад. Однако возраст самых ранних археологических памятников на юго-востоке азиатского материка оценивается менее чем в 40 000 лет. Как могли люди быть в Австралии за 20 000 лет до этого — действительно ли они пришли из Юго-Восточной Азии? Разгадка этой головоломки приводит нас обратно в Африку, где мы должны посетить генетический Эдем.

Жаркое из мяса и моллюсков

Африка — самый экваториальный континент на Земле. Она находится между 38° северной и 34° южной широты, и 85% ее территории расположены между тропиком Рака и тропиком Козерога. Морская вода в Африке редко замерзает, что делает Африку исключением среди всех других континентов. Хотя пустыня Сахара и высокие вулканические горы Восточной Африки негостеприимны для человека, большая часть континента на удивление милостива. В Африке находится крупнейшая в Старом Свете непрерывная полоса тропических лесов, а саванны на востоке и юге континента отличаются огромным разнообразием крупных млекопитающих. Сочетание расположенных в непосредственной близости друг от друга тропических лесов и саванн, опять-таки уникальное для Старого Света, является одной из вероятных причин того, что именно здесь возникли люди. Почти наверняка прямохождение гоминидов было ранней (возникшей возможно более 5 млн лет назад) адаптацией к жизни на лишенных деревьев африканских лугах, где, покинув кроны безопасных лесов, можно было использовать больше ресурсов.

Африка не всегда была в том месте, где она находится сегодня. Из-за движения тектонических плит большую часть промежутка времени между 20 и 200 млн лет назад она провела в миграции вокруг южной части тропического пояса где-то в холодных и умеренных водах палеоокеана, наткнувшись в конце концов на Евразийский континент около 15 млн лет назад. Это произошло именно в то время, когда человекообразные обезьяны стали рассредоточиваться по всему миру в рамках первого «Африканского исхода». Те, кто пошел на восток, превратились в орангутанов и гиббонов —эти виды Эжен Дюбуа склонен был считать нашими предками. Эволюционными потомками оставшихся человекообразных обезьян стали гориллы, шимпанзе и анатомически современные люди (вероятно, 100 000–200 000 тыс. лет назад). С того времени Африка остается в том же географическом положении. Но как и на других континентах, ее климат в последние несколько сотен тысяч лет резко менялся.

Палеоклиматология —это наука, изучающая климат ушедших эпох. 150 000 лет назад Земля находилась в конце периода так называемого Рисского оледенения. Тогда температура была в среднем на 10°C ниже, чем сегодня, хотя на разных континентах она существенно различалась. Около 130 000 лет назад началось потепление, и тропическая Африка стала получать больше дождей, так как увеличилось количество поступавшей в атмосферу влаги. Но около 120 000 лет назад снова началось постепенное охлаждение, а 70 000 лет назад оно ускорилось. Эта тенденция (с краткосрочными колебаниями) сохранилась и в последующие 50 000 лет, достигнув пика около 20 000 лет назад.

Так как Африка расположена в основном в тропической зоне, ее климат не так сильно зависит от изменения интенсивности солнечного излучения, как в более высоких широтах. Погодные условия Африки во многом определяются количеством осадков, и чередование ярко выраженного влажного и сухого сезонов задают темп жизни всего континента. Знаменитая миграция антилоп гну в Кении и Танзании , например, вызвана наступлением сухого сезона в июне. Но сезоны не всегда были выражены одинаково: в прошлом климат был иногда более влажным, а иногда более сухим, чем сегодня. Эти долгосрочные колебания почти наверняка повлияли на перемещения животных, включая человека.

Недавние исследования работавшего в Мексике американского геофизика Роберта Уолтера показали, что крупномасштабные периоды засухи, случавшиеся на африканском континенте в начале последнего ледникового периода, привели к тому, что люди современного типа отдали предпочтение прибрежной среде обитания. Дело в том, что саванна — место необычное. Она тесно связана с тропическими лесами в климатическом отношении, и эти две зоны меняются местами в зависимости от количества осадков. В целом области тропической Африки, в которых в течение более трех месяцев фактически не бывает дождей — это саванны, а те, в которых этот период меньше трех месяцев — леса. Если сухие периоды длятся существенно дольше, ландшафт превращается в степь, и, в конце концов, при крайне низкой влажности — в пустыню. Хотя все эти климатические зоны представлены и в современной Африке, их протяженность в прошлом менялась. Исследования Уолтера свидетельствуют о том, что когда Африка начала высыхать, саванны Восточной Африки сменились степями и пустынями, за исключением узкой зоны вблизи побережья. Именно в этой прибрежной зоне саванн собрались древние люди, использовавшие в пищу как дары моря, так и обитавших рядом наземных животных.

Хотя универсальность этой теории сомнительна, и это, возможно, лишь незначительный эпизод в эволюции человека, ясно одно: существуют неопровержимые доказательства того, что древние люди были в состоянии жить за счет моря. Большие холмы, образованные отходами жизнедеятельности, состоящие из раковин устриц и других съедобных моллюсков, были найдены в Эритрее, в восточной части Африканского Рога, и их возраст составляет около 125 000 лет. Там же были найдены каменные орудия труда. Это свидетельствует о том, что в этом регионе люди жили и использовали прибрежные ресурсы. Наличие останков убитых носорогов, слонов и других крупных млекопитающих вызывает в воображении доисторический пир с огромными блюдами жаркого из моллюсков и мяса наподобие того, что подаются в американских ресторанах и сегодня. Похоже, что наши далекие предки уже в те, казалось бы, трудные времена знали толк в еде.

В результате проведенного Уолтером исследования выяснилась одна очень интересная деталь: похоже, что существовал обмен между жителями той древней Эритреи и южного побережья Африки, находившимися на расстоянии тысяч километров друг от друга. Это подтверждается сходством орудий труда, найденных в тех местах, и почти одинаковым возрастом этих находок. Похоже, люди сравнительно быстро могли перемещаться на большие расстояния вдоль восточного побережья Африки.

А теперь по поводу большого скачка: если люди могли мигрировать на большие расстояния в пределах континента, используя определенные технологии и ресурсы, почему они не могли перемещаться между континентами? Прибрежный маршрут должен был быть своего рода доисторической магистралью, которая давала высокую степень мобильности, не требующей сложных адаптаций к новой среде обитания, что было бы необходимо для перемещений внутрь континента. Ресурсы, используемые в Эритрее, должны были быть в значительной степени такими же, как и в прибрежной Аравии, или Западной Индии, или Юго-Восточной Азии, либо — внимание — в Австралии. Легкость передвижения вдоль побережья — по этому песчаному шоссе, огибающему континенты — способствовала сравнительно быстрой миграции. Нет ни горных хребтов, ни огромных пустынь, которые надо пересечь, нет необходимости в новых инструментах и другой одежде, и нет резких колебаний в доступности пищи. В целом, прибрежный маршрут кажется намного предпочтительнее, чем путь вглубь континента. Были только два отрезка пути, которые нужно было преодолеть по воде, для чего понадобилась бы лодка. Скорее всего, эти лодки были довольно простыми — несколько связанных между собой бревен, — но у нас нет прямых доказательств этому, так как древесина очень быстро разрушается. Как бы то ни было, но люди преодолели их.

Вполне правдоподобно, что раннее присутствие людей в Австралии, почти сразу же после того, как они покинули Африку, может быть объяснено миграцией вдоль южного побережья Азии. Осталось пристроить два кусочка пазла, а скорее всего — один, но решающий. Если одна из первых волн миграции из Африки проходила прибрежным маршрутом, есть ли указывающий на это генетический маркер? Это зависит от того, как проходила миграция, и что делали переселенцы на протяжении этого пути. Мы могли бы ожидать, что увидим особые генетические маркеры у популяций, живущих вдоль побережья, которые отличали бы их от живущих вдали от берега. Или, возможно, сигналы были перемешаны среди потомков прибрежных жителей и сухопутных мигрантов. Единственный способ выяснить это — изучить популяции, проживающие вдоль этого маршрута, и посмотреть на их генетические особенности. Вторая важная часть доказательства — поиск археологических останков на этом маршруте. Соответствуют ли они такому путешествию?

M&Ms

Как мы видели ранее, митохондриальная ДНК и Y-хромосома указывают на то, что самые древние генетические линии находятся в Африке, а не за ее пределами. Что это значит? Если мы представим себе генетические связи внутри современного разнообразия мтДНК в виде настоящего дерева, скажем, большого дуба, то и его корень, и ствол, и ближайшие к земле ветви находятся у африканцев. Эти ветки выросли первыми, и поэтому они самые старые. Это означает, что дерево начало расти в Африке. Если продолжать двигаться вверх по стволу, начинают появляться ветви, которые уже обнаруживаются у неафриканцев. Они сформировались позднее. Как далеко вверх должны мы продвинуться, чтобы обнаружить неафриканцев? Ответ: довольно высоко. Если дерево начало расти 150 000 лет назад — это возраст корня — то неафриканские ветви расположены гораздо ближе к вершине, и сформированы они были не ранее 60 000 лет назад. Большая часть эволюции человека прошла в Африке, так что понятно, почему именно там существует наибольшее генетическое разнообразие. Большинство ветвей этого дерева обнаружены только у африканцев.

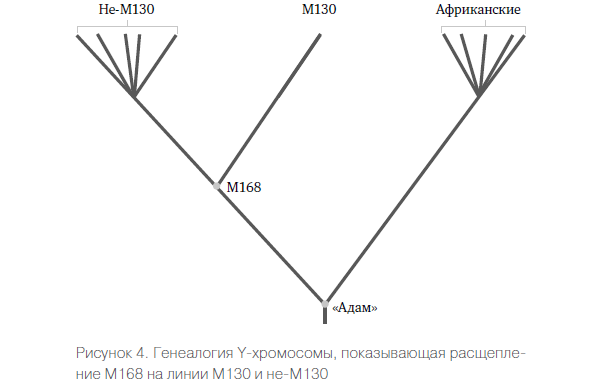

Прелесть этих генетических данных заключается в том, что они дают нам ясную картину постепенного расселения человека из Африки в Евразию и Америку. Разнообразие, которое мы находим во всем мире, разделено на дискретные, хотя и связанные между собой, единицы, характеризующиеся маркерами — потомками древних мутаций. Отмечая эти маркеры на карте мира, можно проследить прошлые миграции в деталях. Отслеживая порядок, в каком появлялись мутации, датируя их появление и учитывая демографические данные (например, исчезновение или увеличение популяций), мы можем получить подробную информацию о том путешествии. И первое свидетельство исходит от одного человека, обладавшего весьма значительной мутацией Y-хромосомы, которая возникла 31 000–79 000 лет назад. Этой мутации дали довольно прозаичное имя M168. Более выразительно носителя этой мутации можно было бы назвать Евразийским Адамом — пра... пра-прадедом каждого из живущих сегодня мужчин-неафриканцев. Путешествие, предпринятое его сыновьями и внуками, определило дальнейший ход человеческой истории.

Может показаться удивительным, что самые отчетливые свидетельства о маршруте, каким следовали из Африки наши предки, дает нам Y-хромосома. Действительно ли мужчины склонны «сеять свое семя», что приводит к широкому распространению региональных генетических сигналов? Как ни странно, нет. И быстрая потеря старых рецептов супа по мужской линии (пример, который мы использовали, чтобы объяснить более позднее появление Адама) означает, что мужчины, живущие в одном регионе, имеют недавнего общего предка, и дают нам отчетливые «отпечатки пальцев» в конкретных географических регионах. Это значит, что Y-хромосома ясно указывает на проделанное древними людьми путешествие. Это в буквальном смысле слова «путешествие мужчины», и Y-хромосома —лучший из имеющихся у нас инструментов, с помощью которого мы можем узнать детали этого путешествия. Но, безусловно, важно изучить и женскую линию человечества, чтобы увидеть, следовала ли она той же схеме —то есть убедиться, что рыба оставалась, так сказать, с велосипедом2. Однако именно Y-хромосома отражает историю расселения человечества по планете.

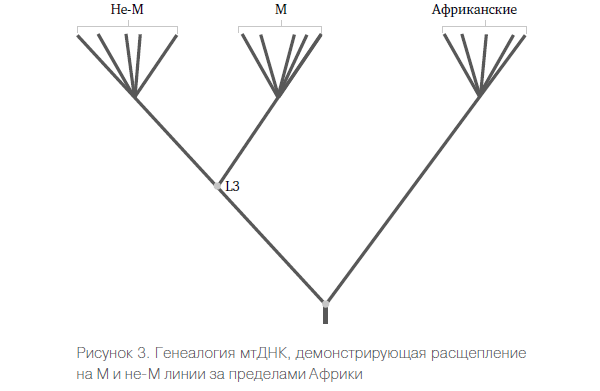

Если мы посмотрим более внимательно на расположение ветвей на митохондриальном дереве, то обнаружим аналогичную картину — все неафриканские митохондриальные ветви сходятся к одной ветке, означая, что наш Адам M168 имел жену Еву. К счастью, эта евразийская Ева жила около 50 000–60 000 лет назад, а значит она и евразийский Адам могли встретиться. Она зовется (и в этот раз) довольно скучно L3, и ее дочери в компании сыновей M168 во время своего путешествия заселили весь мир.

Учитывая распределение в сегодняшней Африке потомков M168 и L3, вполне можно предположить, что они оба жили в Северо-Восточной Африке, в районе современной Эфиопии и Судана. Как и все живущие сегодня люди, M168 имеет общие корни с его африканскими родственниками. Его род представляет собой основную ветвь всей человеческой родословной, включая и ее «терминальные ветви», найденные в ДНК всех сегодняшних евразийцев. И он же соединяет их с африканским корнем нашего вида. В нашей метафоре с деревом каждый маркер, который мы изучаем, это разветвление на дереве — точка, где ствол делится надвое. Если бы у нас не было других маркеров, кроме M168 и L3, наше дерево было бы довольно реденьким и состояло лишь из корня (Адама и Евы) и двух ветвей — одна из них характеризовалась бы маркером M168 или L3 и уходила за пределы Африки, а другая осталась в Африке. К счастью, наше родословное дерево имеет густую крону, которая вычерчивает на карте маршрут нашего путешествия.

Интересно, что и на митохондриальной, и на Y-хромосомной ветви сразу после M168 и L3 есть еще одно ответвление, которое разделило евразийскую ветвь на различающиеся кластеры — на два в случае мтДНК и на три в случае Y-хромосомы3. Для Y-хромосомы и мтДНК один их этих кластеров более распространенный, чем остальные — на него приходится около 60% неафриканских ветвей (или родословных линий) в случае митохондриальной ДНК и более 90% в случае Y-хромосомы. Другими словами, большинство живущих сегодня неафриканцев имеют мтДНК и Y-хромосомы, которые принадлежат к наиболее многочисленным кластерам. И живут эти люди во всех уголках Земли, весьма удаленных друг от друга, таких как Европа, Индия и Южная Америка. Однако более редкие линии встречаются только в Азии, Австралии и в обеих Америках. К ним относится большинство митохондриальных и Y-хромосомных типов австралийских аборигенов.

Наш редкий митохондриальный кластер получил название M — как руководитель спецслужбы MI6 в фильмах про Джеймса Бонда. А на языке Библии, Ева родила L3, L3 родила М. Согласно недавним исследованиям Луиса Кинтана-Мурси , каталонского исследователя, работающего в Париже, распределение кластера М свидетельствует о ранней миграции людей из Африки, маршрут которой пролегал вдоль побережья Южной Азии до Юго-Восточной Азии и Австралии. М практически отсутствует в странах Ближнего Востока, совсем не обнаружен в Европе, но составляет более 20% митохондриальных типов в Индии и около 100% — в Австралии. Кинтана-Мурси оценил его возраст в 50 000–60 000 лет, и, исходя из его распределения, похоже, что люди, которые принадлежали линии M, никогда не были во внутренних районах Ближнего Востока. Наиболее вероятно, что «люди М» покинули Африку очень рано, неся свой отличительный генетический автограф через юг континента вдоль побережья.

А как насчет Y-хромосомы? Есть ли мужской аналог нашей митохондриальной линии М? К счастью, да. И опять же в соответствии с библейским стилем, Адам родил M168, M168 родил M130. По-видимому, M130 сопровождал митохондриальную M в ее прибрежном путешествии, и современное распределение его потомков дает нам представление о том, где оно проходило. Подобно митохондриальной линии М, распространение Y-хромосом M130 ограничено Азией и Америкой, но динамика исчезновения этой Y-хромосомной линии сильно отличается от того, что мы видим для ее митохондриального аналога. Потомки М130 практически отсутствуют к западу от Каспийского моря, но составляют значительную долю мужчин, живущих в Австралазии. Частота M130 низка лишь на Индийском субконтиненте — менее 5%. Но если мы будем двигаться дальше на восток, частота M130 увеличивается: 10% малазийцев, 15% аборигенов Новой Гвинеи и 60% австралийских аборигенов-мужчин ведут свою родословную непосредственно от M130. Издевательски высокая частота М130 обнаружена в Северо-Восточной Азии, в частности в Монголии и Восточной Сибири, что свидетельствует о существовании более поздней миграции, с которой мы еще встретимся в главе 7. Однако применительно к нашей австралийской истории М130 дает нам ясное указание на прибрежную миграцию из Африки.

На мысль о прямой связи между Африкой и Австралазией наводит и еще одно свидетельство — тип внешности. Темная кожа австралийцев напоминает цвет кожи африканцев, и это требует объяснения. Большинство людей, живущих в Юго-Восточной Азии сегодня, можно классифицировать как монголоидов, что подразумевает общую историю с людьми, живущими на севере Китая и в Сибири. Однако на территории всей Юго-Восточной Азии проживают изолированные популяции так называемых негрито (негритосов), которые очень напоминают африканцев. Наиболее ярких их представителей можно найти на Андаманских островах, которые находятся под юрисдикцией Индии, но расположены в 400 км от западного побережья Таиланда. Крупнейшие племена, такие как онге и джарава, имеют много особенностей, которые связывают их с африканскими бушменами и пигмеями, в том числе низкий рост, темную кожу, туго завитые волосы и эпикантную складку. Другие группы негрито, такие как семанги в Малайзии и аэта на Филиппинах, в значительной степени смешались с монголоидными группами и имеют более «азиатскую» внешность. Вероятно, благодаря островному образу жизни андаманцы избежали смешивания, которое наблюдается на материке. Поэтому считается, что они представляют собой остатки домонголоидного населения Юго-Восточной Азии — «живых ископаемых», если хотите. Многие антропологи , в частности, Питер Беллвуд из Австралийского национального университета, предполагают, что более 6000 лет назад население Юго-Восточной Азии в основном состояло из групп охотников-собирателей, очень похожих на современных негрито. Миграции с северо-востока Азии, происходившие в течение последних нескольких тысячелетий, стерли свидетельства об этих первых жителях Юго-Восточной Азии, за исключением небольших племен, проживающих в глубине джунглей или — как в случае андаманцев — на отдаленных островах.

Таким образом, и Y-хромосом а, и мтДНК свидетельствуют о том, что из Африки до Юго-Восточной Азии, а далее до Австралии люди добрались прибрежным маршрутом. Если принять за ориентир генетические данные, люди современного типа проделали этот путь примерно в то же самое время, на какое указывают древнейшие археологические свидетельства заселения людьми Австралии. ДНК дала нам представление о путешествии, которое почти наверняка проходило прибрежным маршрутом через Индию. Но сохранились ли археологические следы этого путешествия?

Заплыв на Цейлон

Это возвращает нас к вопросу о датировке, особенно применительно к австралийским находкам. Не найдено ни одного доказательства существования в Австралии других гоминидов, кроме Homo sapiens . Homo erectus не смог пересечь просторы открытого океана, которые отделяли его от Юго-Восточной Азии, хотя он жил всего в нескольких сотнях километров от острова Ява . И так как Homo sapiens является единственным гоминидным видом, найденным в Австралии, любое свидетельство человеческого пребывания бросилось бы в глаза. Каменные орудия, найденные в Арнем -Ленде, могли появиться только из одного источника — от нас. И если радиометрические данные говорят, что эти каменные орудия существовали в Австралии 50 000–60 000 лет назад4, в то время как генетические данные свидетельствуют о том, что наши предки в это время были еще в Африке, то это означает, что люди современного типа должны были использовать маршрут, обеспечивающий исключительно быстрое передвижение. И прибрежное скоростное шоссе представляется наиболее подходящим вариантом.

Однако, как мы видели, вдоль маршрута, которым следовали эти береговые жители, проживали и другие гоминиды. Они тоже делали каменные орудия труда, которые были найдены по всей Евразии. Самой восточной границей распространения Homo erectus была Ява , и вполне возможно, что представители этого вида 40 000–50 000 лет назад еще жили там, и «прибрежные» мигранты могли столкнуться с ними во время перехода через Индонезийский архипелаг. Однако ясно, что Homo erectus должен был начать вымирать почти сразу же после прибытия современных людей, если не раньше. Неясно только, мы ли явились тому причиной — был ли это геноцид, который мы рассмотрим более подробно позже, когда дойдем до Европы.

Подобно тому, как вымершие гоминиды могут быть идентифицированы по размеру и форме их костей, так и орудия труда и другие артефакты могут быть классифицированы в соответствии со способом их изготовления. Я хотел бы провести параллель с тем, как в XX веке эволюционировал символ американской культуры — бутылка кока-колы. В течение первых семидесяти лет бутылка представляла собой 8-унциевую стеклянную скульптуру характерной изогнутой формы, что вызывает воспоминания о киосках с газированной водой и ресторанах для автомобилистов 1950-х годов. В 1970-е годы в супермаркетах появилась большая по размеру и более легкая пластиковая бутылка, но она еще имела форму песочных часов как воспоминание об ушедшей в прошлое версии. Однако к 1980-м годам изогнутые бутылки уступили место стандартизированным — пластиковая бутылка сглаженного силуэта используется в настоящее время всеми производителями напитков. Существует незначительные вариации размеров — 2-литровые гиганты широко распространены в Великобритании и Америке, в то время как континентальная Европа предпочитает чуть более элегантную 1,5-литровую бутылку — но новый стиль стал универсальным.

Такое постепенное развитие формы до универсальной наблюдается для всех приспособлений, сделанных человеком, от молотков и ножей до огнестрельного оружия и кастрюль. Все со временем меняется, и наиболее эффективная форма находит более широкое применение. Она быстро поглощает конкурирующие версии, и в конечном итоге уже трудно вспомнить, как тот или иной предмет выглядел раньше. Еще до нынешней эпохи глобализации в мире были свои killer apps5, преобладающие надо всем. Применительно к периоду, о котором мы говорим, 50 000–60 000 лет назад, им стал культурный феномен, известный как поздний каменный век, или, более научно, верхний палеолит . Инструменты верхнего палео лита радикально отличаются от предшествующих и являются очевидным доказательством существования в то время анатомически современных людей, чего не скажешь о Homo erectus или неандертальцах, которые остались в ловушке среднего палеолита.

Детали перехода от среднего к верхнему палеолиту будут рассмотрены в следующей главе, но для истории наших австралийских прибрежных жителей достаточно сказать, что орудия труда верхнего палеолита ознаменовали начало миграции человека современного типа во все географические регионы. И именно в связи с этим Индия кажется необычной — там найдено очень мало свидетельств эпохи верхнего палеолита. И вообще налицо явная нехватка человеческих ископаемых останков, относящихся к периоду перехода от среднего к верхнему палеолиту, но зато найдено множество орудий труда, относящихся к более ранним эпохам. Верхний палеолит не дает красноречивых свидетельств вплоть до своего конца, да и те появляются в неожиданном месте.

Пещера Фа-Хиен на Шри-Ланке дает нам древнейшие на Индийском субконтиненте свидетельства эпохи верхнего палеолита . Вот только проблема заключается в их датировке — возраст древнейших артефактов составляет не более 31 000 лет. Найденный в соседней пещере Батадомба –Лена древнейший костный материал анатомически современных людей также датируется примерно 30 000 лет до нашей эры. Сопоставление возраста и локализации этих находок дает нам две подсказки для поиска следов прибрежной миграции. Во-первых, находки в пещерах Шри-Ланки позволяют предполагать, что первые люди современного типа прибыли в Индию с юга, а не более очевидным наземным маршрутом с севера. Это означает, что они жили на побережье, что согласуется с теорией древнейшей прибрежной миграции.

Вторая подсказка, связанная с возрастом находок, состоит в том, что люди из Батадомбы не могли быть предками австралийцев, так как они жили фактически более чем на 20 000 лет позднее ранних свидетельств о человеческих поселениях в Арнем -Ленде. Это еще одна загвоздка. Может оказаться так, что археологические слои, расположенные ниже тех, что уже были раскопаны, дадут доказательства более раннего присутствия анатомически современных людей, но пока что кажется, что Батадомба появилась слишком поздно для того, чтобы помочь нам в нашем путешествии. В самом деле, все находки, обнаруженные вдоль всего нашего прибрежного маршрута в страну Оз6, имеют более позднее происхождение. В Таиланде, например, в пещере Ланг Ронгриен найдены свидетельства пребывания современного человека около 37 000 лет назад — но не раньше. По мере нашего приближения к «месту преступления» находки становятся старше — каменные орудия труда, найденные в Бобонгара (полуостров Хуон, расположенный на востоке Новой Гвинеи ) в слоях эпохи верхнего палеолита , датируются 40 000 лет до нашей эры. Это мог быть последний шаг к нашему месту назначения, но до сих пор не найдено ни одного артефакта, чей возраст приближался бы к возрасту австралийских находок в 50 000–60 000 лет. Таким образом, археология, похоже, нас подвела. Где же доказательства нашего прибрежного маршрута?

К сожалению, этого мы не знаем. Но у нас есть правдоподобная гипотеза. Поскольку сегодня почти все археологические раскопки проводятся на земле, мы, вероятно, пропустили артефакты, которые скрыты под водой. «Чепуха, Атлантида — безусловно миф!» — можете сказать вы. Что ж! — И да, и нет. Хотя доказательства исчезновения целой цивилизации на дне моря в результате катастрофы скудны, очевидно лишь то, что уровень моря в течение последних 100 000 лет действительно существенно колебался, пусть и постепенно. Уровень моря 50 000 лет назад был примерно на 100 м ниже, чем сейчас, так как большое количество влаги задерживалась разрастающимся ледяным покровом северного полушария. Это может показаться не столь существенным, но помните, что нас интересует не глубина моря, а протяженность суши, на которую влияли эти флуктуации. Поскольку береговая линия материков имеет, как правило, незначительный уклон, разница в 100 м может привести к огромным различиям в площади прибрежной суши. Например, такая величина понижения уровня моря может обнажить 200 км суши на западном побережье Индии. Шри-Ланка и Индия могли быть соединены между собой полосой суши, Персидский и Тайский заливы могли быть плодородными дельтами рек, а Австралия и Новая Гвинея могли быть двумя возвышающимися оконечностями единого массива суши. В итоге 50 000 лет назад наш прибрежный маршрут мог быть совершенно иным.

Сегодняшний подъем уровня моря означает, что если наши прибрежные путешественники жили за счет даров моря, то места, которые они выбрали для проживания, сегодня могут быть под водой. Исследования Y-хромосомы народов Евразии свидетельствуют о том, что наш прибрежный маркер М130 характерен преимущественно для южной и восточной частей материка. Более того, Y-хромосомы с маркером М130 на юге оказались старше, чем на севере, что говорит о том, что миграция началась в тропиках. Эти результаты вкупе с отсутствием археологических данных о пребывании там людей современного типа ранее чем 40 000 лет назад, говорят о том, что древние «прибрежные» мигранты не уходили далеко от моря. Похоже, что приспособившись к прибрежному образу жизни, они не делали существенных вылазок вглубь материка с целью обосноваться там. Зная это, при поиске первых индийцев археологам, похоже, целесообразно запастись аквалангами, а не пробковыми шлемами. Вероятно, на Индийском субконтиненте древнейшие орудия труда эпохи верхнего палеолита будут найдены под тысячелетним слоем песка и в коралловых зарослях.

Австралийский Арарат?

Лаура, небольшой город, расположенный в 300 км к северо-западу от Кэрнс, в штате Квинсленд , известен по двум причинам. Когда-то он был центром золотодобычи Кейп-Йорка, и в этом качестве воплощал брутальность европейских поселений. Однако для аборигенов Австралии гораздо важнее то, что это город фестиваля искусства и культуры, который проходит раз в два года на большом поле в пригороде Лауры. Может показаться несколько неожиданным, что этот большой международный фестиваль проводится в месте, в котором до недавнего времени не было даже асфальтированной дороги, соединяющей его с остальным миром — и с таким наследием колониальной эксплуатации. Однако Лаура была выбрана потому, что расположена возле нескольких священных для аборигенов мест — окружающих город скал, украшенных детальными художественными рисунками. Они охраняются духами-квинканами, такими как Тимара и Имджим, которые действуют как своего рода коллективное сознание. Тимара более демонический из них, он способствует сохранению рода, в то время как Имджим, которого изображают с луковицеобразным пенисом — скорее более проказливый и любит пошутить.

Квинканы с их древней историей демонстрируют, насколько привязаны аборигены Австралии к земле, на которой живут. Их «тропы песен» рассказывают о странствиях на заре человеческого существования. Как и многие коренные народы во всем мире, аборигены Австралии считают, что они жили на своей земле всегда. Они ссылаются на постоянно меняющуюся оценку времени заселения людьми Австралии, которая за последние полвека выросла от нескольких тысяч лет (по оценке начала 1960-х годов) до 60 000 лет (по современным данным). Применение к австралийской предыстории новых методов датировки — каждый из которых имеет свою погрешность — продлило время заселения этих территорий человеком. Как мы узнаем далее, заселение человеком Европы началось не ранее, чем 40 000 лет назад. Это означает, что австралийцы, безусловно, имеют гораздо более древние связи со своей родиной, чем европейцы, которые колонизировали их континент в последние 200 лет.

Однако генетические данные ясно указывают на наличие у австралийцев (как и у всех остальных живущих сегодня людей) африканских предков. И австралийцы могут это объяснить. Грег Сингх, художник-абориген, живущий в Кэрнсе, предполагает, что заселение мира началось из Австралии, что объясняет генетическую связь между страной Оз и Африкой. Он утверждает, что использование для переоценки генетических данных метода термолюминесценции, пришедшего на смену радиоуглеродному датированию, даст основание считать именно Австралию центром мировой генетической предыстории. Очевидно, что это не так — наш вид однозначно возник в Африке, — но мы могли бы спросить, действительно ли путь, ведущий в Австралию, очерчивает ту территорию за пределами Африки, которая была первой заселена человеком и стала своего рода доисторическим Араратом. Был ли прибрежный маршрут важным подготовительным этапом заселения людьми остального мира? Если все началось в Африке, могли ли Австралия или Южная Азия быть главным путем, по которому проходило наше путешествие? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется вернуться в Африку для поиска другой основной линии человеческого генетического разнообразия.

1 Скраб — редкие заросли низкорослых деревьев и кустарников. — Прим. ред.

2 Имеются в виду слова Глории Стейнем из эпиграфа к главе 3. — Прим. пер.

3 Из трех Y-кластеров, ведущих свое происхождение от М168, в этой книге будут рассмотрены только два. Третий, найденный главным образом в Африке, характеризуется маркером YAP, или М1. За пределами Африки он делится на две ветви, мигрировавшие по тем же маршрутам, что два остальные кластера, описанные в этой книге. Поскольку он мало что дает для понимания миграций из Африки, и так как он редок в большинстве неафриканских популяций, я решил о нем не упоминать. Приношу свои извинения Майку Хаммеру, открывшему маркер YAP в начале 1990-х годов. — Прим. авт.

4 По современным данным, возраст самых древних австралийских артефактов никак не превышает 48000 лет назад.

5 Killer application — «захватчик рынка», новаторский продукт, революционная новинка — товар или услуга, с появлением которых устанавливаются новые стандарты требований в конкретной области рынка, вытесняются традиционные продукты или услуги. — Прим. ред.

6 Так иногда называют Австралию. — Прим. пер.