«Космология: Большой взрыв». Глава из книги

Новый мировой эфир

Вскоре после его открытия, а особенно в самые последние годы, реликтовое излучение превратилось, можно сказать, из объекта исследования в инструмент исследования мира. Из наблюдений излучения удалось определить движение Земли относительно этого фона. Это стало возможно опять-таки благодаря эффекту Доплера. Если радиоантенна, или радиометр, как предпочитают сейчас говорить радиоастрономы, движется относительно реликтового фона, то встречные реликтовые фотоны будут иметь чуть меньшую длину волны, чем в случае, когда радиометр покоится относительно фона. Точно так же догоняющие радиометр фотоны будут иметь несколько большую длину волны. Измеряя эти два сдвига или любой из них, можно определить скорость радиометра относительно реликтового фона.

Так что для движущегося наблюдателя реликтовое излучение уже не выглядит строго изотропным. При этом возникает сдвиг длин волн в направлении вперед–назад, который называют дипольной анизотропией излучения.

Дипольная анизотропия реликтового фона была реально обнаружена с помощью радиометров, вынесенных за пределы земной атмосферы (чтобы она не мешала наблюдениям) на высотных самолетах и аэростатах. Оказалось, что в направлении на созвездие Льва имеется сдвиг в сторону более коротких волн, а в противоположном направлении — в сторону длинных. Разница составляла приблизительно две десятых процента, и, пересчитав ее на скорость по эффекту Доплера, наблюдатели нашли, что скорость Земли относительно реликтового фона составляет приблизительно триста километров в секунду. Это одна тысячная скорости света, т. е. одна десятая процента от нее. Относительный сдвиг длины волны равен — в каждом из обоих направлений — отношению скорости движения к скорости света.

Итак, Земля движется в направлении на созвездие Льва со скоростью приблизительно в 300 км/сек относительно реликтового фона. С такой скоростью мы мчимся в «мировом эфире», роль которого в современной космологии исполняет реликтовый фон.

Этот фон служит идеально устроенной и очень удобной системой отсчета для измерения движений различных тел в космологии. (Но реликтовое излучение не имеет ничего общего с тем гипотетическим мировым эфиром, который обсуждался в доэйнштейновской физике в качестве особой, специальной среды, в которой якобы только и мог распространяться свет.)

Находясь на Земле, астроном-наблюдатель измеряет скорости других галактик относительно Земли. Выходит, что для определения «истинных» скоростей галактик, т. е. их скоростей относительно реликтового фона, нужно из измеренной скорости вычесть скорость Земли.

Если наблюдаются галактики на расстояниях, скажем, в двести мегапарсек, то их скорости составят по закону Хаббла приблизительно 10000 км/сек. Тогда поправка на движение Земли, очевидно, не очень существенна, она составит всего три процента, не более. Но для близких галактик эта поправка относительно больше и ее нужно принимать во внимание.

Скорость Земли относительно реликтового фона в десять раз больше скорости обращения Земли вокруг Солнца (30 км/сек). Она близка к скорости обращения Солнца вокруг центра Галактики (220 км/сек). Но по направлению скорость Земли относительно реликтового фона почти в точности противоположна орбитальной скорости Солнца.

Нетрудно сообразить, что из последнего вытекает значение скорости центра Галактики относительно реликтового фона — эта скорость равна сумме скоростей 300 и 220 км/сек, т. е. составляет примерно 500 км/сек. Более того, из последней цифры — вместе с данными о движениях другихгалактик относительно нашей Галактики — вытекает, что большая совокупность галактик в объеме с размером в 50–100 мегапарсек движется, как целое, относительно реликтового фона со скоростью 500–600 км/сек. То, что такая большая масса столь быстро движется в «мировом эфире», оказалось полным сюрпризом для астрономов. Прежде считалось, что центр этой массы должен скорее почти покоиться относительно фона.

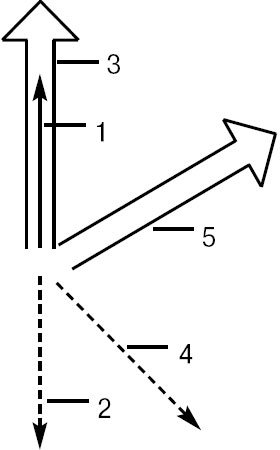

1 — скорость Земли относительно реликтового фона;

2 — скорость Земли относительно центра Галактики;

3 — скорость центра Галактики относительно реликтового фона;

4 — скорость центра Галактики относительно группы близких галактик;

5 — скорость центра масс группы галактик относительно реликтового фона