Атурия

На фото — замещенное халцедоном ядро раковины наутилуса Aturia angustata. Род Aturia — один из самых необычных в отряде Nautilida. Атурии процветали в морях более 50 миллионов лет — с середины палеоцена по конец миоцена. Великое мел-палеогеновое вымирание, случившееся 66 миллионов лет назад, практически не затронуло наутилид. Более того, исчезновение их давних врагов и конкурентов аммонитов открыло перед ними новые эволюционные возможности. Границу мела и палеогена перешагнули четыре или пять родов наутилид, а уже через пару миллионов лет, в середине палеоцена, их число перевалило за десяток, причем выросло не только разнообразие, но и численность этих моллюсков.

Среди возникших в палеоцене родов были и атурии. Их лопастная линия (линия, образующаяся при прикреплении перегородок фрагмокона к раковине) напоминала лопастную линию древних аммоннитов — гониатитид. Обычно у наутилид (да и у наутилоидей вообще), в отличие от аммоноидей, перегородки между камерами простые — линзовидные, и их линия прикрепления к раковине слабо изогнутая. Периодически среди наутилид возникали формы с дополнительными изгибами перегородок — юрские Pseudonautilus, меловые Hercoglossa (вероятно, предки атурий), но у атурий лопастная линия стала одной из самых сложных.

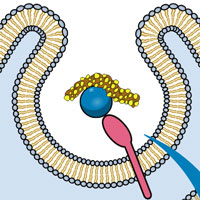

Второй особенностью атурий были очень длинные септальные трубки (выступающие края отверстия в перегородках, через которые проходит сифон; см. Аммонитовый словарь). У головоногих моллюсков раковина служит не только наружным скелетом и средством защиты, но и поплавком, позволяющим изменять плавучесть. Для регуляции плавучести через все камеры фрагмокона проходит специальная трубка — сифон, внутри которой расположены кровеносные сосуды. На самом деле сифонная трубка не сплошная — она состоит из так называемых соединительных колец и септальных трубок. Септальные трубки представляют собой цилиндрические выросты в перегородках, состоящие, как и сами перегородки, из арагонита, непроницаемого для воды и газов. Между септальными трубками расположены соединительные кольца — сложно устроенные микропористые образования, через стенки которых вода и газы могут выделяться из кровеносных сосудов в полости камер и поглощаться обратно. У современных наутилусов непроницаемые септальные трубки короткие, кольцеобразные, а соединительные кольца, наоборот, длинные (и представляют собой трубки). А вот у атурий септальные трубки были очень длинными, на всю длину камер, и лишь небольшой участок соединительного кольца сообщался с полостью камеры.

Срез наутилуса Cymatoceras (меловой период), справа изображение части сифона. Красными стрелками отмечен срез септальной трубки, синими — срез соединительного кольца. У Cymatoceras строение сифона такое же, как у современных наутилусов, но у атурий длина септальных трубок была существенно больше и почти равнялась длине камер. Фото © Александр Мироненко

Раньше исследователи полагали, что такая конструкция должна была затруднять обмен между сосудами сифона и полостями камер, но теперь более популярной становится противоположная гипотеза: возможно, такая конструкция могла работать быстрее и эффективнее, чем длинные и тонкие соединительные кольца современных наутилид. Дело в том, что современные наутилиды не способны быстро менять свою плавучесть, но это им и не нужно. А вот атуриям, жившим в динамичной и относительно мелководной среде, такая способность была бы полезна. Впрочем, как именно функционировали сифоны атурий, пока еще не вполне понятно.

Как выглядели атурии при жизни? Двадцать лет назад у палеонтологов не возникло бы проблем с ответом на этот вопрос: «Так же, как и современные наутилусы, только форма раковины чуть другая». Но с развитием генетических и эмбриологических исследований стало ясно, что современные наутилусы — не неизменные пришельцы из прошлого, а животные, претерпевшие множество изменений для адаптации к относительно глубоководным (200–500 м) и бедным кислородом условиям обитания. Атурии же жили в мелководных континентальных морях и вряд ли были похожи на глубоководных наутилусов. К примеру, у современных глубоководных наутилусов утерян ген, отвечавший за формирование хрусталика и роговицы глаза (см. Найдена генетическая причина отсутствия хрусталика у наутилуса, «Элементы», 10.06.2013). Для них, обитающих в постоянном полумраке, отсутствие этого гена и связанное с этим плохое зрение не является проблемой, но атурии жили в хорошо освещенных мелководных бассейнах, и им иметь хорошее зрение было куда важнее. Следовательно, наверняка их зрение было лучше чем у наутилусов: либо в эволюционной линии, ведущей к атуриям, упрощение глаз вовсе не произошло, либо потери были так или иначе компенсированы новыми мутациями.

Aturia aturi (миоцен) из Апулии, Италия, в экспозиции Геолого-минералогического музея (Museo Geominero) в Мадриде, Испания. Фото с сайта igme.es

В отличие от современных наутилусов, живущих только в Тихом океане, атурии были распространены во всех океанах планеты. Один из исследователей предположил, что всемирное распространение раковин атурий могло быть связано не с реальным ареалом обитания этих животных, а с аномальной плавучестью их пустых раковин, которые могли разноситься течениями. Это предположение поначалу было принято многими палеонтологами, однако чем дальше, тем больше накапливается фактов, ему противоречащих. В разных местонахождениях встречаются раковины не только взрослых, но и молодых атурий (а плавучесть раковин очень сильно зависит от размера), встречаются раковины с пробоинами, полученными от хищников, которые вообще не могли уплыть далеко, а также раковины с челюстным аппаратом внутри, а он связан лишь с мягкими тканями моллюска и вываливается во время разложения тела — следовательно, челюсти не способны на длительное путешествие в пустой раковине. Так что атурии, судя по всему, были распространены во всех морях Земного шара.

История атурий закончилась в самом конце миоцена (около 5 миллионов лет назад) — совсем недавно по геологическим меркам. Вместе с ними вымер еще один род наутилид — Eutrephoceras, возникший еще в мезозое. С этим вымиранием завершилась история наутилид в мелководных морях и история наутилоидей как подкласса, играющего существенную роль в биосфере Земли. Уцелели лишь наутилусы, скрывшиеся в глубинах океанов, — малозаметные реликты великого прошлого. Из отложений плиоцена долгое время наутилусы вообще не были известны и лишь недавно фрагмент раковины нашли в глубоководных отложениях на Филиппинских островах.

Фото © Klaus Schilling с сайта steinkern.de.

Александр Мироненко

-

Тут: "следовательно, челюсти могли далеко уплыть в пустой раковине" по смыслу судя пропущено "не"- "не могли уплыть". Ведь это как будто аргумент в пользу того, что находили не приплывшие, а тутошние, местного разлива ракушки.

Но это чепуха, опечатка,

а вот что действительно трогает: " исследователи полагали, что ... конструкция должна была ... но теперь более популярной становится противоположная гипотеза"

Вот меня всегда удивляет - как говорится, не перестаю удивляться - такая, мягко скажу, гибкость мышления. И кого - специалистов!

Менять мнение на противоположное! Да ещё и существенной частью сообщества специалистов одновременно! Что же там с процессами мышления у этих специалистов делается?? Что у них в головах? Иной раз подумывается , что они ничуть не лучше простых людей - неспециалистов - и мыслить сами иной раз себя не заставляют, а полагаются на общее мнение, которое складывается довольно-таки случайно иногда...

Ничто человеческое им не чуждо.(-

Троллите? :) Специалисты, конечно, тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. Но не все так просто и дело не только в этом.

Во-первых, наука не стоит на месте. Раньше был известен определенный набор фактов, из него делали выводы. Появились новые факты, стало возможно сделать новые выводы. К примеру, раньше находили у динозавров только чешую, и все думали, что динозавры были исключительно чешуйчатые. Теперь нашли перья - естественно специалисты вынуждены менять свое мнение. Да, если новые факты убедительны, то существенная часть сообщества специалистов одновременно меняет свое мнение.

Во-вторых, распространенная ситуация, когда специалист свое мнение не меняет - просто появляется новый специалист с другим мнением по тому же вопросу. В палеонтологию приходят и из геологии, и из биологии, у людей разный опыт, они читали разные книги и на одну и ту же проблему могут смотреть под разными углами. Аргументы в пользу своих гипотез могут быть и у того и другого, а вот полного набора фактов, необходимых для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную версию, может пока не быть. Со временем, конечно, выяснится, кто прав, но это может произойти и через годы. Появятся новые факты или кто-то сумеет поставить эксперимент, а до этого и разные гипотезы могут сосуществовать.-

Согласен! И даже как-то смущён столь серьезным подходом к аргументации флуктуаций взглядов специалистов) Но отчасти Вы, кажется, хитрите. Во всяком случае в этом конкретном примере приход специалистов из неожиданных каких- то сфер вряд ли мог привнести новый взгляд - ракушка-то древневымершая, новых свойств обрести не могла, а затрудняется или облегчается обмен между сосудами и полостями - вполне себе доступный для анализа вопрос. Бери ракушки, клизму с барометром и секундомер - и вопрос о скорости обмена этого скоро станет ясен.

Это же физика, точнее гидродинамика, и мнение менять на противоположное в ней особо сегодня, казалось бы, не приходится. Хотя... Чем, как грицца, черт не шутит)

-

Последние новости

Лопастные линии древних моллюсков: 1 — современный наутилус с типичными для наутилоидей слабо изогнутыми лопастными линиями, 2 — аммоноидея Imitoceras (каменноугольный период), с гониатитовым типом лопастной линии, 3 — Aturia. Хорошо видно, что лопастная линия атурии больше похожа на лопастную линию у примитивных аммоноидей, чем у наутилусов. Рисунки из книг C. Teichert et al., 1964. Treatise on Invertebrate Paleontology, Part K, Mollusca 3 и Ю. А. Орлов, 1962. Основы палеонтологии. Моллюски — головоногие. I. Наутилоидеи, эндоцератоидеи, актиноцератоидеи, бактритоидеи, аммоноидеи (агониатиты, гониатиты, климении)