Найдена генетическая причина отсутствия хрусталика у наутилуса

Давно известно, что у головоногого моллюска наутилуса очень необычно устроены глаза. Они похожи на сложные камерные глаза осьминогов, но по какой-то загадочной причине лишены хрусталиков. Между тем, судя по инженерным соображениям, даже самый простой хрусталик был бы в таком глазу только полезен. Последние генетические исследования позволяют предположить, что настоящая причина отсутствия хрусталика у наутилуса заключается в утрате одного определенного регуляторного гена, влияющего на развитие глаза и имеющегося у подавляющего большинства других животных. Возможно, странное устройство глаз наутилуса — это не хитрое приспособление к чему бы то ни было, а просто эволюционная случайность.

Наутилус — замечательный моллюск из класса головоногих. Он ведет пелагический образ жизни (то есть плавает в толще океанской воды) и достаточно редко попадается исследователям. Несмотря на то что раковины наутилуса были знакомы еще Аристотелю, первое детальное описание его строения сделал только в 1832 году великий английский сравнительный анатом Ричард Оуэн (Richard Owen). Из палеонтологии мы знаем, что ближайшие родственники наутилуса (наутилоидеи) имеют очень давнюю эволюционную историю. Это одно из тех животных, которых нередко называют «живыми ископаемыми» (см.: Можно ли считать латимерию живым ископаемым? «Элементы», 01.03.2013). От других современных головоногих — осьминогов, кальмаров, каракатиц — наутилус отличается мощной наружной раковиной. Для головоногих моллюсков это примитивный признак.

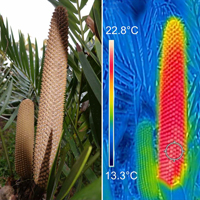

Одна из самых интересных особенностей наутилуса — его глаза (рис. 1). Все головоногие моллюски — очень подвижные животные со сложным поведением, так что зрение у них развито прекрасно. Например, глаз осьминога похож на глаз позвоночных: там есть зрачок, радужка, роговица, хрусталик и внутренняя полость, заполненная чем-то вроде нашего стекловидного тела (рис. 2, А). Такой глаз называется камерным. Лучи света попадают в него через маленькое отверстие, называемое зрачком, и проецируются на слой светочувствительных клеток, называемый сетчаткой. Снаружи зрачок покрыт тонкой прозрачной кожей, которая называется роговицей. А хрусталик — это вставленная в зрачок линза, которая фокусирует свет, обеспечивая резкость.

Рис. 2. Схема глаза осьминога (А), наутилуса (Б) и хитона (В). Хитоны — моллюски, не относящиеся к головоногим. Рисунок из Википедии, с изменениями.

Глаз наутилуса очень похож на камерный, но в нем нет хрусталика и роговицы (рис. 2, Б). Иначе говоря, этот глаз — безлинзовый. Зрачок наутилуса представляет собой просто отверстие, через которое вода свободно затекает во внутреннюю полость глаза. В англоязычной литературе такой тип глаза называется pinhole eye — по аналогии с pinhole camera, безлинзовой камерой, где роль объектива выполняет маленькое отверстие (pinhole — букв. дырка от булавки). В русском языке такой оптический прибор принято называть камерой-обскурой. Соответственно, глаз наутилуса — «глаз-обскура». Резкость изображения в таком глазу очень низкая.

Почему у наутилуса нет хрусталика? Этот вопрос уже давно интригует биологов. Ричард Докинз пишет по этому поводу в известной книге «Слепой часовщик»:

Наутилус — весьма загадочное существо. Почему за сотни миллионов лет с того момента, когда его предки развили глаз-обскуру, они так и не открыли принцип линзы? Преимущество линзы состоит в том, что она формирует изображение ярко и в то же время резко. Озадачивает у наутилуса качество его сетчатки, которое таково, что животное реально извлекло бы выгоду, большую и сразу, от наличия хрусталика. Она подобна высококлассной музыкальной установке с превосходным усилителем, усиливающим звук граммофона с тупой иглой. Система вопиёт о необходимости этого конкретного изменения. Наутилус, кажется, сидит в генетическом гиперпространстве прямо по соседству с очевидным и немедленным улучшением, но так и не делает этого маленького, но нужного шага. Почему? Майкл Лэнд из университета Сассекса, наш высший авторитет по глазам беспозвоночных, озадачен, и я — также.

Сам Майкл Лэнд (Michael Francis Land) в одной из своих работ говорит следующее:

Сохранение глаза-обскуры — настоящая загадка. Любая, даже примитивная линзоподобная структура, расположенная в отверстии этого глаза, улучшила бы или его резкость, или чувствительность, или и то и другое. Почему такое простое усовершенствование, столько раз происходившее у других животных, так и не произошло у наутилуса? Это остается эволюционной головоломкой (evolutionary conundrum).

Попытку разгадать эту головоломку недавно предприняла международная группа ученых, работавшая на базе крупного морского аквариума в японском городе Тоба (Toba Aquarium). Их задачей стало генетическое исследование. Известно, что непосредственным продуктом любого гена является РНК (информационная, транспортная или рибосомная). Процесс синтеза РНК принято называть транскрипцией, а множество всех РНК, синтезированных в той или иной группе клеток, — транскриптомом (по аналогии с множеством генов — геномом). В данном случае было решено изучить транскриптом формирующегося глаза зародыша наутилуса. Для сравнения тем же методом исследовали еще одно головоногое — карликовую каракатицу, имеющую нормальный камерный глаз с хрусталиком.

Изучение нуклеотидных последовательностей РНК, найденных в эмбриональных глазах наутилуса и каракатицы, показало, что у наутилуса отсутствует продукт гена, носящего название Six3/6. Этот ген принадлежит к довольно многочисленной категории генов, активность которых проявляется только в определенных отделах или частях тела. Такие гены называют гомеозисными. Самые известные гомеозисные гены — это Hox-гены, регулирующие у многих животных становление сегментации (см.: Эволюция ящериц и змей сопровождалась изменениями Hox-генов, «Элементы», 15.03.2010). Six-гены, к которым относится ген Six3/6, работают по похожему принципу. В основном они влияют на развитие головного мозга и глаз.

Странное название гена Six3/6 связано с тем, что у некоторых животных, а именно у позвоночных, этот ген дуплицировался (удвоился) и превратился в два гена, которые получили названия Six3 и Six6. У моллюсков этого удвоения не произошло, так что у них ген Six3/6 один.

Эксперименты на тех же позвоночных показывают, что потеря гена Six3 нарушает процесс формирования хрусталика, а его эктопическая экспрессия — иначе говоря, активность в неположенном месте — может, наоборот, вызвать образование лишних хрусталиков. Мутации гена Six6 бывают одной из причин микрофтальмии — недоразвития глаза, тоже связанного с нарушением развития хрусталика. Видимо, эти гены очень важны для образования такого глаза, как у нас, то есть камерного с линзой. Функции гомеозисных генов обычно чрезвычайно консервативны, и нет сомнений, что ген Six3/6 у моллюсков делает примерно то же самое. Специальная проверка показала, что в эмбриональном глазу каракатицы экспрессия этого гена выражена отлично. У наутилуса же ее нет вообще. Со строением глаза это нельзя не связать.

Исследователи не остановились на констатации этого факта, а пошли дальше. Дело в том, что конечными продуктами гомеозисных генов обычно бывают факторы транскрипции — белки, включающие или выключающие активность каких-то других генов. Причем эти другие гены очень часто тоже являются гомеозисными и тоже производят факторы транскрипции. Так образуются сложные цепочки генов, взаимодействующих между собой через свои продукты. В частности, есть по меньшей мере восемь генов, обычно участвующих в развитии глаза, активность которых запускается продуктом гена Six3/6. Проверить, как они работают у наутилуса и у каракатицы, было делом техники. И выяснилось, что в зачатке глаза каракатицы все эти гены нормально экспрессируются, а в зачатке глаза наутилуса их продукты начисто отсутствуют. Эволюционная «поломка» одного гена привела к обрушению целого каскада сигналов, запускающих довольно сложный процесс развития хрусталика и роговицы (рис. 3).

Рис. 3. Схема влияния генов на развитие хрусталика у кальмаров и каракатиц (Squid) и у наутилуса (Nautilus). Продукт гена Six3/6 вызывает экспрессию генов BMP3, BMP2/4, SOXB2, Nkx2, FoxB, FoxNI, POU3, TGIF и NeuroD. Активность этих генов вызывает синтез специфических белков хрусталика (Lens protein expression) и образование самого хрусталика, сначала в виде пузырька (Lens vesicle formation). У наутилуса экспрессии перечисленных генов нет, белки хрусталика не синтезируются и сам хрусталик не образуется. Рах6 — еще один ген, важный для развития глаза, активность которого не зависит от гена Six3/6 и наблюдается как у каракатицы, так и у наутилуса. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports.

Почему речь идет именно о «поломке»? Известно, что ген Six3/6 очень широко распространен в животном мире. Он обнаружен не только у самых разных двусторонне-симметричных животных (насекомые, кольчатые, круглые и плоские черви, низшие хордовые), но даже у медуз. И у всех этих животных продукт гена Six3/6 так или иначе регулирует формирование глаз, если только глаза вообще есть (у крупных медуз, например, они есть). Нет никаких сомнений, что у общего предка всех моллюсков этот ген тоже был. У наутилоидей он почему-то потерян. Не обязательно утрачен физически: может, он и сохранился в геноме наутилуса в нефункциональном виде, — это предстоит выяснить. Но не работает он там точно.

Эволюционная линия наутилуса отделилась от остальных головоногих моллюсков, по разным оценкам, от 415,0 до 452,6 миллионов лет назад. Мы точно не знаем, какие глаза были у головоногих в то время. Может быть, они были уже классическими камерными (рис. 2, А), может быть, с хрусталиком, но еще без внутренней камеры (рис. 2, В), а может быть, хрусталик в них тогда еще даже не успел появиться, хотя это сейчас кажется менее вероятным. Но при любом из этих вариантов истинная причина отсутствия хрусталика у наутилуса, вероятно, состоит в «поломке» гена Six3/6, которая или уничтожила хрусталик, или не дала ему возникнуть. Эта поломка не привела к вымиранию группы, но и не была ничем компенсирована. Очень похоже, что никакие более сложные объяснения (например, приспособительные) здесь не нужны. Современные открытия вновь и вновь показывают нам, что роль случайности в эволюции нельзя недооценивать.

Источник: Atsushi Ogura, Masaaki Yoshida, Takeya Moritaki, Yuki Okuda, Jun Sese, Kentaro K. Shimizu, Konstantinos Sousounis & Panagiotis A. Tsonis. Loss of the six3/6 controlling pathways might have resulted in pinhole-eye evolution in Nautilus // Scientific Reports. 2013. Article number: 1432. Статья в открытом доступе.

Сергей Ястребов

-

Сомнительно, что за минимум 100 млн лет не развился механизм аналогичный хрусталику. На мой взгляд это означает, что хрусталик для них эволюционно не целесообразен. Группа то очень древняя.

Возможно, разгадка в том, что наутилус обладает раковиной и соответственно менее подвижен. В этом случае ему нет необходимости фокусировать зрение на точке, а достаточно размытого обзора, который вполне может нормально обрабатываться мозгом.

Кроме того в мутной воде нет уверенности, что хрусталик дает преимущества, так как загрязнение будут приводить к необходимости постоянной перефокусировки зрения.-

В общем, мне кажется, здесь нет противоречия. Очевидно, что если бы хрусталик был наутилусам жизненно необходим, они бы или вымерли, или так или иначе его выработали (это происходит в разных группах разными путями, с "рекрутированием" разных белков, так что задача-то, вероятно, решаемая). А если наутилусы выжили и без него, значит, наличие хрусталика не является необходимым условием их выживания, - ну, как бы по определению. Но неужели Вы действительно полагаете, что если бы хрусталик был, он бы наутилусу _помешал_? Майкл Лэнд вот так не считает. И, честно говоря, мне такое предположение кажется притянутым за уши. Например, позвоночные более разнообразны, чем головоногие моллюски, но, насколько я знаю, ни у кого из них, в каких бы условиях они ни жили, хрусталик не исчез (полная редукция глаз - да, бывает, но этого как раз у наутилуса нет).

Спор о том, следует ли абсолютно для любого признака любого организма искать полное адаптивное объяснение - это очень старый спор. Он тянется со времен Кювье и Сент-Илера. Мнение Сент-Илера, согласно которому во многих случаях продуктивнее спрашивать не "зачем", а "почему", мне ближе.-

Если все таки предполагать что у общего предка был хрусталик, то его резкое редуцирование(исключение гена!) должно сильно снизить конкурентоспособность особи и распространение мутации привести к вымиранию группы, но этого не произошло.

Значит присутствие хрусталика не дает эволюционного преимущества данной группе. Что бы определить в чем дело надо смотреть чем экологическая ниша наутилуса отличается от родственных групп.-

"его резкое редуцирование(исключение гена!) должно сильно снизить конкурентоспособность особи и распространение мутации привести к вымиранию группы"

Почему обязательно "сильно"? И почему обязательно "привести к вымиранию"? Ниоткуда это не следует. Вполне можно предположить, что с хрусталиком ему было чуть-чуть лучше, но и без хрусталика ничего страшного. Тут не действует принцип "все или ничего". Как раз Докинз в той же 4-й главе "Слепого часовщика" очень наглядно показывает, что он не действует.-

Распространение негативной мутации на всю популяцию? Популяция не на столько мала, что бы это имело значительный успех.

Скорее хрусталик не дает преимуществ. На чем основан догмат преимущества хрусталика именно для наутилуса?-

Да, может, и не дает. Я не настаиваю. Но я не исключаю и варианта, что небольшое преимущество он все-таки давал, но это не оказалось настолько критичным, чтобы наутилус стал, грубо говоря, тратить на восстановление хрусталика свои ресурсы. Принцип адаптивного компромисса А.П. Расницына.

Честно говоря, лично мне гораздо интереснее разбираться во взаимодействиях внутри организма, чем обсуждать все эти адаптационистские гипотезы и контргипотезы. Но вот против чего я возражаю - это против идеи, что любой признак любого организма должен иметь полное адаптивное объяснение. Это не так.-

И, кстати, то, что пишет М. Лэнд, подтверждает именно мое предположение: некоторое преимущество давал (или мог бы дать), но это не оказалось критичным для выживания. Я-то по глазам не специалист, а "в нормальном случае мнение профессионала весит больше, чем мнение дилетанта", так что не вижу, почему Лэнду не довериться.

-

Вот тут позиции сошлись. Так как нет исследования полезности хрусталика для наутилуса, то разговор о его эволюционных преимуществах бессмыслен. Как вариант группа могла проходить через бутылочное горлышко относительно недавно. Возможно негативное влияние гена на какие либо механизмы превысило пользу от зрения в его случае. Возможно у наутилуса сформировалась обработка изображения крайне эффективная в случае его глаз и т д.... вариантов куча.

-

Вы так трогательно настаиваете на железном следовании адаптационистской программе (пользуюсь выражением Н.Н. Иорданского)... Тут предмета для спора совершенно нет, но (опять же) скажу честно, что вот лично мне в этом сюжете интереснее совсем другое. Как эволюционно возникала индукция хрусталика, как менялись механизмы, ее обеспечивающие, какие гены и как складывались в генные сети, и как эти генные сети рушились или преобразовывались, - в общем, эво-девный аспект.

-

Нет ни малейшего смысла противопоставлять адаптации и случайность. Совершенно очевидно, что один из предков наутилусов был вынужден когда-то спуститься и жить на большой глубине, где абсолютно темно. И его глаза начали потихоньку редуцироваться. Но этот период был не настолько велик, чтобы глаз редуцировался полностью. Собраться этого предка, жившие на мелководье, не выжили (вероятнее всего, из-за конкуренции с аммонитами), а когда аммониты вымерли и конкуренция ослабла, очередной из предков наутилуса смог подняться повыше, и стал пользоваться глазами заново, что прекратило их дальнейшую редукцию. То, что утрачен именно хрусталик – случайность (предки млекопитающих и змей утратили в тяжёлых обстоятельствах иные детали строения глаза), а то, что глаз наутилуса проще, чем у остальных головоногих – историческая закономерность, полезная в прошлом адаптация. А не появляется вновь хрусталик потому, что утрачен ген, который сделать заново с нуля очень сложно. Этот ген появился, наверное, чуть ли не миллиард лет назад, и, похоже, чтобы его восстановить, эволюции нужен сравнимый срок.

-

"Совершенно очевидно, что один из предков наутилусов был вынужден когда-то спуститься и жить на большой глубине, где абсолютно темно... а когда аммониты вымерли и конкуренция ослабла, очередной из предков наутилуса смог подняться повыше, и стал пользоваться глазами заново"

На чем основаны эти утверждения? Какие независимые данные Вы можете привести в их поддержку?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поломка такого рода наверняка происходила в эволюции неоднократно (а может быть, и миллионы раз), но такие генотипы были отбракованы отбором. В данном случае этого не произошло. Мы же понимаем, что осьминог с такой мутацией проиграет в совокупной приспособленности другим осьминогам. Никаких причин, которые помешали бы такой мутации происходить в геномах других видов, не существует.

Никто не отменял реверсии. Ничто не может помешать происходить обратным мутациям в том же гене.

Было бы немного легче, если бы был приведена последовательность ДНК в месте поломки и объяснена природа мутации. Если это транспозиция ретроэлемента, которая ломает рамку, ну тогда действительно реверсия маловероятна, т.к. очень маловероятна точная эксцизия мобильного элемента. Если при этом можно показать прохождение через узкое бутылочное горлышко, то вероятна утрата несломанных аллелей. Дальше должны начать "сыпаться" вследствие отсутствия стабилизирующего отбора другие компоненты молекулярного каскада, точнее, те, которые не несут других важных функций. Если несут и несут в тех же участках, что не дает им сильно мутировать, то реверсия в исходном гене может все вернуть на место. Если есть "тонкие места" каскада, которые успели "поплыть", пока хрусталика не было - их тоже можно проанализировать, показать это и показать, что вот именно те участки, которые ответственны за взаимодействие в каскаде, и вот в них конкретные поломки (суем трансгенную конструкцию с этими изменившимися участками в модель - увы, наутилус не модель, но можно взять другую - и показываем, что каскад не работает).

Вот механизм, который тут может что-то объяснить. Но чтобы это утверждать, нужно очень много дополнительных исследований. Если бы они были сделаны - была бы обалденная, красивая работа. А так - это ее первый кусочек.

-

О полном объяснении и речи нет! Это самый первый подход. Я поспешил о нем написать, чтобы обозначить проблему. Таких данных, которые ты запрашиваешь, просто нет в природе, они еще никем не получены, потому что биология развития моллюсков вообще плохо исследована. Обрати внимание, я даже не ссылаюсь на данные по Six-генам других моллюсков, потому что их почти нет.

Но такое объяснение лучше, чем никакого, - а до этой работы не было никакого. Вообще.

И понятно, что это не законченное объяснение, на котором прелагается успокоиться, а исследовательская программа. Мне тоже интересно, что там за мутация такая. Так я для того и делаю обзоры, чтобы кто-то этим занялся.-

Да, и когда я писал о более сложных объяснениях, которые не нужны, - я имел в виду ортодоксально-адаптационистские объяснения в духе того, что А.С. Раутиан называет принципом Красной Шапочки: "а зачем тебе такие большие глаза? а зачем тебе такие большие уши? и т.д." - и на каждый из этих вопросов ожидается однозначный ответ. Поиск функционального преимущества глаза-обскуры перед хрусталиковым глазом может оказаться бесполезным занятием - вполне возможно, что такого преимущества просто нет. И это будет натягивание фрачной пары на осьминога, ну на наутилуса, в смысле. А вот как раз генетические детали здесь очень интересны, их и надо изучать. Еще раз говорю, по молекулярной биологии развития моллюсков данных вообще очень сильно не хватает.

-

Почему же в твоем обзоре этого нет? Мне вот оказалось из него не понятно, что детектированы конкретные downstream мутации, которые мешают системе вернуться обратно.

There are two GST homologs in Nautilus, but they do not possess a conserved consensus S-crystallin domain, indicating they are GST-like proteins but not S-crystallin (fig. 3).

и прочее

и вывод в конце

From our results, downstream genes and networks of the Pax6/ Six3 complex appear to have been lost inNautilus due to the loss of six3, resulting in the inactivation of the lens formation process during Nautilus evolution. Thus our data support the first scenario presented in the introduction; that most likely theNautilus lineage lost its lens and cornea and that its pinhole eye might have evolved from a camera-type eye by deregulation of a particular regulatory network, in this case the six3/6 one, which is well conserved from the common ancestor of cephalopods and vertebrates. Furthermore our approach and results strongly argue that whole transcriptome studies are quite useful to delineate the mechanisms or evolution of the eye. Also, our results indicate that despite a common master gene for eye evolution, perturbance of downstream networks and factors might account for the diversity of eye types during evolution.

-

В моем обзоре много чего нет, на то он и обзор. Деталь про кристаллин туда не вошла по двум взаимосвязанным причинам: 1) авторы исходной статьи акцентируют внимание именно на Six, а не на кристаллине, 2) кристаллины гораздо более эволюционно лабильны, чем такие гены, как Six и Pax, они могут появляться, исчезать, иметь разное происхождение, и соответственно объяснительная сила данных по ним гораздо меньше. В данном случае в самую первую очередь надо выяснить, что конкретно произошло с геном Six3/6, тут я совершенно с тобой согласен.

Очевидный недостаток - низкая светосила. Но если предположить, что предки наутилуса жили в хорошо освещенных приповерхностных водах...

-

-

Мне было интересно, чем на этой ветке закончится обсуждение? Объявит медкомиссия слепого призывника Наутилуса зрячим (адаптивное объяснение) и направит на курсы снайперов? Или признает, что ему и так хорошо и направит в разведшколу для добычи языка ночью (нейтралистское объяснение)? Специально не ходил два месяца. Слепого объявили-таки зрячим. Годен для снайпинга в светлое время суток :-)! Извините, мало ли зверья живет в светлых приповерхностных тропических водах и только в них. А хрусталик кроме наутилуса утрачен только у гангского дельфина, живущего в весьма мутной и придонной воде. Кашалот вообще охотится в вечной тьме и травматически утеряв глаза не теряет упитанности, ибо пользуется ультразвуком. Косатки его стороной обходят, а зрячие враги (люди) у него появились только 300 лет назад и многократно доказали - в нормальной позе отдыхающий кашалот смертоносных мелкосидящих вельботов не видит (зато корабль различает прекрасно). Чтоб увидеть вельбот, кашалоту нужно или нырнуть или высунуть голову. Но глаза у кашалота в полном порядке, хотя реально крупный самец собственного хвоста толком не разглядит (что опять-таки доказано китобоями XIX в. - при попытке обороняться кашалот часто промахивался). Мозг у него великолепен и способность восстанавливать нечеткие образы, надо полагать, отменна - она у всех изученных зубатых китов отменна, натренировались лоцировать. Вот ему бы камеру-обскуру, не требующую фокусировки... Ан нет!

-

Последние новости

Рис. 1. Голова наутилуса. Отверстие зрачка не содержит никакой линзы и ничем не закрыто. Фотография из Википедии.