Суперсимметрия в свете данных LHC: что делать дальше?

Результаты первых трех лет работы Большого адронного коллайдера не продемонстрировали никаких признаков существования суперсимметрии, разочаровав тем самым многих физиков. Насколько критичны эти данные для самой идеи суперсимметрии и для различных ее моделей? Как теперь физикам оптимизировать поиск суперсимметрии в будущих данных LHC?

Суперсимметрия — одна из самых ярких и плодотворных идей в теоретической физике высоких энергий. Многие физики надеются, что именно с ней будет связан тот глубинный слой реальности, который лежит под современной картиной микромира — Стандартной моделью. Надежды эти держатся совсем не на пустых словах: в рамках многих суперсимметричных моделей очень естественно разрешаются некоторые трудности и открытые вопросы Стандартной модели. Неудивительно, что поиск суперсимметрии стал одной из ключевых и трудоемких научных задач Большого адронного коллайдера.

Первоначальные ожидания от результатов LHC были очень радужными; всерьез рассматривалось развитие событий, когда фейерверк новых эффектов начнется с первых же недель работы коллайдера на расчетной энергии. Реальность, однако, оказалась отрезвляющей: после трех лет работы LHC никаких признаков суперсимметрии не видно. Можно даже сказать прямо: однозначно закрыты те простые варианты суперсимметричных моделей с легкими суперчастицами, на которые еще десяток лет назад ориентировались многие исследователи суперсимметрии.

Налицо кризис суперсимметричных моделей. Насколько разрушительны отрицательные данные LHC для суперсимметрии? Какие модели закрыты, а какие нет? Можно ли совместить суперсимметричные модели с нынешними данными, и если да, то чем при этом придется пожертвовать? Наконец, требуется ли оптимизировать задачу поиска суперсимметрии на следующий сеанс работы коллайдера? Обсуждения этих вопросов стали особенно бурными в последний год, по мере того как ударными темпами росла статистика данных на LHC. Здесь мы попробуем обрисовать общую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день.

Бесчисленное множество моделей

Главная проблема с поиском суперсимметрии — головокружительное количество вариантов суперсимметричных моделей, а значит, и огромный набор возможностей того, как именно они будут проявляться в эксперименте. Пока суперсимметрия остается точной симметрией, суперсимметричный мир элегантен и относительно прост. Если дело так и обстоит, то только при исключительно высоких энергиях. Но в нашем низкоэнергетическом мире — даже в момент протонных столкновений на LHC! — эта изначальная суперсимметрия нарушена. В результате теория предсказывает большое число суперчастиц (частиц-суперпартнеров обычных частиц), массы и взаимодействие которых могут быть почти произвольными. Теория не говорит, какие из частиц будут легче, какие тяжелее, сколько времени какие из них будут жить, какие у них будут наиболее вероятные процессы рождения и распада.

Подчеркнем, что даже перечисление всех сколько-нибудь различающихся вариантов суперсимметричных теорий является совершенно неподъемной задачей. Например, в самой простой реализации идеи суперсимметрии — минимальном суперсимметричном расширении Стандартной модели (MSSM) — имеется 105 свободных параметров (см.: hep-ph/9709450). Даже если попытаться «просканировать» весь набор их возможных комбинаций в самом грубом приближении (например, предположив, что каждый параметр может принимать либо нулевое, либо какое-то одно ненулевое значение), мы получим 2105 комбинаций. Ясно, что ни о каком перечислении всех моделей не может быть и речи.

К счастью, подавляющая часть всех таких вариантов сильно расходится с опытными данными. Но задача выбрать все те, которые согласуются, не проще. Выходом будет попытка сформулировать и тщательно проанализировать нескольких конкретных и очень ограниченных вариантов суперсимметричных теорий. Эти модели должны, с одной стороны, удерживать основные черты суперсимметрии и при этом не входить в явное противоречие с опытом, а с другой стороны, должны предоставить свободу лишь очень малому количеству параметров. Только в этом случае появляется разумный шанс просканировать всё пространство параметров, разбить его на области, различающиеся по физическим последствиям, провести подробные вычисления и сделать предсказания для эксперимента.

Несколько таких вариантов стали популярны уже давно; другие вошли в моду только в последние годы:

- CMSSM (ограниченная MSSM) и mSUGRA (минимальная супергравитация) — наиболее популярные и самые простые варианты MSSM. Они характеризуются предположением об исключительной универсальности всех скалярных частиц и всех фермионов частиц до момента нарушения суперсимметрии и содержат всего 5 свободных параметров в довесок к параметрам Стандартной модели. Именно в рамках этих моделей делалось множество предсказаний для LHC, на основании которых затем разрабатывалась стратегия экспериментального поиска суперсимметрии.

- NUHM (модель с неуниверсальными хиггсами) — чуть более свободная разновидность MSSM, в которой снято предположение о жесткой универсальности между хиггсовскими полями; 6 свободных параметров.

- pMSSM (феноменологическая MSSM) — гораздо более свободная модель без универсальности свойств суперчастиц, сформулированная в 2009 году (arXiv:0812.0980); 19 свободных параметров.

- NMSSM (next-to-MSSM) — если все предыдущие модели представляли собой разновидности MSSM, то этот класс выходит за ее пределы и позволяет избавиться от некоторых ограничений MSSM. Она обладает более сложным набором хиггсовских полей и в простейшем варианте содержит 7 свободных параметров.

Подчеркнем, что вариация свободных параметры в каждой модели не просто слегка меняет предсказания для рождения и распада суперчастиц. Она может полностью перекроить всю картину процессов. Поэтому в рамках каждой модели всё равно остается довольно большой (или в случае pMSSM — очень большой) набор возможностей, который надо изучать индивидуально.

Суть экспериментального поиска

Общая методика поиска была обрисована на страничке Поиск суперсимметрии на LHC. Прежде чем делать выводы о том, какие последствия для теории повлекли за собой данные первых трех лет LHC, следует четко осознать общую идею, которая руководила физиками при разработке стратегии поиска.

- Детальные теоретические предсказания, а тем более тщательное моделирование реальных процессов, очень ресурсоемки. Проработать их в мельчайших деталях более чем для нескольких десятков существенно разных конкретных моделей практически невозможно. Поэтому упор следует делать лишь на очень небольшое количество конкретных моделей с конкретными значениями параметров. Такие модели называют «опорными» (benchmark models).

- С другой стороны, физики отдают себе полный отчет в том, что суперсимметрия — даже если она реализуется в природе — вовсе не обязана выражаться простой моделью. Никто не гарантирует, что она вообще будет соответствовать MSSM!

- Надежда физиков при запуске LHC состояла в том, что тем не менее одно с другим сможет состыковаться: какова бы ни была в реальности суперсимметрия, ее проявления в каком-то виде заметит и стратегия, предназначенная для простых опорных моделей. Это, подчеркнем, именно надежда, а не доказанное утверждение.

Обзор экспериментальных данных

Обратимся теперь к текущей ситуации в свете данных LHC. К настоящему времени на Большом адронном коллайдере получено три типа данных, ограничивающих суперсимметрию:

- прямые поиски — то есть попытки родить суперчастицы в столкновениях и заметить их распады,

- свойства хиггсовского бозона — если открытый в прошлом году бозон Хиггса относится к суперсимметрии, его измеренные свойства тоже накладывают ограничения на модели,

- наблюдение сверхредких распадов мезонов, и прежде всего, наблюдение коллаборацией LHCb распада Bs → μ+μ–.

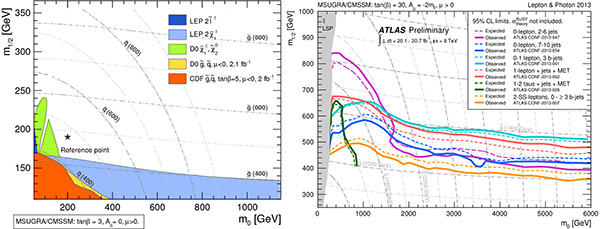

Прямые поиски суперчастиц до сих пор дают отрицательный результат во всех проверенных типах процессов (см. сводные графики на страничке Поиск суперсимметрии: результаты). И это несмотря на то, что LHC смог уже прощупать диапазон масс суперчастиц в несколько раз больший, чем все предыдущие эксперименты! На рис. 2 показаны области параметров в моделях CMSSM и mSUGRA, закрытые в предыдущих экспериментах (слева) и на LHC к настоящему моменту (справа). Обратите внимание на то, как разительно отличаются масштабы по осям!

Рис. 2. Результаты прямого поиска суперчастиц в более ранних экспериментах на Тэватроне и на LEP (слева) и на LHC (справа). Закрашенные области слева и области под цветными кривыми показывают диапазоны параметров модели, закрытые в эксперименте. Прерывистые кривые показывают области параметров, которые отвечают суперчастицам определенной массы. Источник изображения

Наибольшие ограничения по массе были получены для скварков и глюино (суперпартнеров кварков и глюонов); нижние пределы на их массы уже превышают 1 ТэВ. Это и неудивительно, поскольку они участвуют в сильном взаимодействии, и значит, им проще рождаться в столкновении протонов. При этом скварки здесь относятся только к первым двум поколениям (то есть это суперпартнеры легких кварков). Ограничения на топ-скварки — или, как чаще говорят, «стопы» — меньше, в районе 500–600 ГэВ, просто из-за того, что труднее анализировать их распады.

Ограничения на массы суперпартнеров лептонов (слептонов) и нейтральных частиц (нейтралино) заметно хуже и редко превышают 300 ГэВ. При этом легчайшая из нейтралино может даже быть совсем легкой. Будучи нейтральной и стабильной частицей, она просто улетает и не детектируется. Она является популярным кандидатом в частицы темной материи; ограничения на ее свойства могут следовать из космологии, а не из коллайдерных поисков.

Свойства хиггсовского бозона, измеренные на LHC (см. сводку данных на страничке Изучение бозона Хиггса), согласуются далеко не со всякими суперсимметричными вариантами. Уже измеренное значение массы бозона (125–126 ГэВ) начинает «напрягать». Дело в том, что в рамках MSSM хиггсовский бозон не может быть тяжелее примерно 128 ГэВ; идеальный диапазон — 115–120 ГэВ. То, что бозон оказался опасно близко к грани, требует от теоретиков некоторой не совсем комфортной подкрутки параметров, и для многих такая необходимость кажется разочаровывающе неестественной. За пределами MSSM таких трудностей можно избежать.

Сверхредкие распады мезонов полезны тем, что эти процессы в силу разных причин практически не хотят происходить за счет обычных взаимодействий известных частиц. Поэтому если тот же распад будет вызывать и суперсимметрия, то она может сильно изменить вероятность распада относительно предсказаний Стандартной модели. Распад Bs → μ+μ–, о котором было объявлено полгода назад, обладает исключительной прозорливостью к суперсимметрии. В некоторых вариантах суперсимметричных моделей она даже превышает чувствительность прямых поисков.

Тут надо сказать, что когда результат LHCb был обнародован, многие поспешили заявить, что он противоречит суперсимметрии. Вовсе нет. Отличие от стандартной вероятности распада аж в несколько раз — а именно это пока закрыто экспериментом — возникает лишь в небольшой части всех изученных вариантов. В других моделях эти отличия могут составлять, скажем, 10% или еще меньше, и такой результат пока что вполне согласуется с измерениями.

Последствия данных LHC для суперсимметричных моделей

Закрывает ли LHC суперсимметрию?

В новостях можно иногда встретить утверждение, что отрицательные данные LHC ставят крест на идее суперсимметрии. Из предыдущего обсуждения уже ясно, что это лихое заявление неверно. Суперсимметрия может реализоваться в нашем мире самыми разными способами, и никто не утверждает, что все они одинаково легко видны или вообще могут проявляться на LHC. Отсутствие сигналов суперчастиц на LHC ни в коем случае не отменяет предположение, что суперсимметрия в каком-то виде является частью реальности.

Закрывается ли тогда минимальная суперсимметричная модель (MSSM)? Тоже нет. Конечно, область параметров, согласующихся со всеми данными, сильно сократилась по сравнению с ситуацией до LHC, но она по-прежнему остается большой и не до конца исследованной. Та же модель pMSSM, не говоря уже о более свободных вариантах MSSM, легко предоставляет примеры, согласующиеся со всеми экспериментальными данными.

Каков тогда вердикт в случае очень ограниченных моделей, например CMSSM или NUHM? Год назад было впечатление, что такие модели действительно вот-вот закроются (см.: arXiv:1204.4199). Однако в последние месяцы появились работы, в которых тщательный анализ обнаружил примеры, всё еще согласующиеся со всеми данными (см.: arXiv:1212.4887, arXiv:1302.5956, arXiv:1303.0721). В статье arXiv:1305.2914 был проведен наиболее подробный анализ, в котором были найдены и описаны целые «континенты CMSSM» (подходящие области параметров), недостаточно изученные до сих пор.

Возможно, этот результат временный, и данные следующего этапа LHC вкупе с неколлайдерными экспериментами (например, детекторами частиц темной материи) его закроют. Однако произойдет это только через несколько лет. До тех пор считать, что даже тот же CMSSM совсем закрыт, нельзя.

Что теперь стоит делать теоретикам?

Итак, модели с легкими суперчастицами и, как следствие, наиболее яркими эффектами не оправдались. Но с другой стороны, сами модели еще вовсе не закрыты. Следующий сеанс работы LHC сможет изучить их намного лучше — как из-за повышенной энергии, так и просто благодаря десятикратно возросшей статистики. Что теперь следует предпринять теоретикам, которые хотят оптимизировать поиски, улучшить прозорливость LHC, а также сделать интерпретацию данных более надежной?

Одно направление уже было упомянуто выше. Пространство параметров ограниченных моделей (CMSSM, NUHM) следует изучить вдоль и поперек. Это позволит избежать «открытий», когда поначалу кажется, что экспериментальные данные «хоронят» модель, но при более внимательном анализе она оказывается пока жизнеспособной.

Другое направление — разработка опорных моделей в рамках pMSSM и других более свободных реализаций суперсимметрии. Пространство параметров здесь будет огромным, поэтому надо попытаться найти методику, которая, с одной стороны, не захлебывалась бы избытком вариантов, а с другой стороны, не попустила бы важные скрытые «континенты» на карте этой модели. Примером такого исследования является статья arXiv:1305.2419. В качестве иллюстрации на рис. 3 показаны массы суперчастиц в одной из моделей, которая предлагается в качестве опорной. Заметьте, что большинство частиц тут заметно тяжелее 1 ТэВ.

Рис. 3. Массы суперчастиц в одной из опорных моделей, предложенных в статье arXiv:1305.2419

Если отвлечься от технических вопросов, то очень злободневным предметом для обсуждения является понятие естественности теории — «естественной» в плане объяснения численных величин. Теория считается естественной, если она не требует какого-то слишком аккуратно и беспричинно подстроенного совпадения численных параметров. Скажем, если измеренное на опыте число «1» получается в рамках теории в виде компенсации двух чисел «3» и «–2», имеющих разное происхождение, то это нормально. Но если одно из чисел оказывается равно миллиону, а второе мы не знаем, то мы вынуждены предположить, что второе число равно «–999999». Всё бы ничего, но только получается, что оно по модулю аномально точно подстроено к первому. Если внутри теории для этого нет причин, то такая теория воспринимается как противоестественная.

Главным камнем преткновения для суперсимметричных теорий (ровно как и для любых других!) является объяснение «невыносимой легкости» хиггсовского бозона. Собственно, физики изначально надеялись на модели с легкими суперчастицами, потому что они объясняли массу хиггсовского бозона очень естественным образом. Нынешние ограничения LHC эту идиллию нарушают. Хоть суперсимметричные модели и формально не закрыты, в них приходится предполагать компенсацию на уровне 1% и даже точнее.

Насколько серьезной проблемой является потеря естественности? Неизвестно, ведь это очень субъективный критерий! Может быть, компенсация на уровне 0,1% должна считаться приемлемой, а может быть, это вообще не является объективно научным принципом. Недавние рассуждения на эту тему вообще и в применении к суперсимметрии можно найти в статьях arXiv:1302.6587, arXiv:1305.3434, arXiv:1306.2926.

Итоги

Результаты первых трех лет работы LHC ограничивают суперсимметричные модели намного сильнее, чем все эксперименты до сих пор. Они, однако, ни в коем случае не закрывают суперсимметрию. Более того, сейчас выясняется, что даже самые ограниченные ее варианты при каких-то параметрах всё еще жизнеспособны; более свободные модели можно согласовать с данными без особых проблем. Возникает, правда, трудность с естественностью теории, но как ее воспринимать, пока толком не понятно.

Вторая фаза работы Большого адронного коллайдера станет новым существенным этапом в поиске суперсимметрии. Если LHC так и не найдет никаких ее проявлений, это уже будет иметь более серьезные последствия для ограниченных моделей, но формально не закроет саму идею. Вопрос о естественности теории станет еще острее, и к каким выводам придут тогда теоретики, можно лишь предполагать.

См. также:

1) Физика элементарных частиц в преддверии запуска Большого адронного коллайдера — научно-популярная лекция В. А. Рубакова; см. раздел про суперсимметрию.

2) Что такое суперсимметрия? — умеренно популярное изложение основ суперсимметрии.

3) S. P. Martin. A Supersymmetry Primer // hep-ph/9611409 — вводные лекции по суперсимметрии.

4) Supersymmetry, part I: Theory и Supersymmetry, part II: Experiment — актуальный обзор текущего состояния теории и экспериментальных поисков на сайте Particle Data Group.

5) J. L. Feng, J.-F. Grivaz, J. Nachtman. Searches for Supersymmetry at High-Energy Colliders // Rev. Mod. Phys. 82, 699–727 (2010) [arXiv:0903.0046] — обзор экспериментальных поисков к моменту запуска LHC.

-

Эта статья не отображается в разделе "Новости Большого адронного коллайдера". Хотя ссылка с глваной страницы LHC (колонка новости) на нее есть.

Шаманские пляски вокруг коллайдера, придумывание новых теорий...

-

-

Не в таком же количестве, с огромным количеством параметров, а если они не подтверждаются, написали столько что жалко выкидывать, лучше ещё что нибудь допишем или скажем что коллайдер не справляется.

Как в статье

«Бог как иллюзия». Глава из книги

http://elementy.ru/lib/430679#imperative

Так вот там один священник удивляется тому чему верят с какого то острова.

Я точно так же удивляюсь этому физическому бредовому шаманству с теориями, это уже не физика а бредописательство.

Понятно что у них это всё идёт по рекурсии, но кто то же должен снаружи сказать физикам хватит займитесь делом, есть проблемы поважнее, загрязнение среды, парниковый эффект, и т.п. потому что сами внутри системы они остановиться не смогут.-

А причем тут физика? Парниковый эффект - и прочие раскрученные (но на самом деле не важные) проблемы - это дело других специалистов.

Какой опыт научной работы вы имеете, чтобы отвергать и оценивать модели по количеству параметров? Вспомните построение небесной механики. Пока не подобрали форму орбит (а вариантов рассматривалось до фига) ничего не получалось. Так же и здесь. И исходят из того, что новые модели основаны проверенных и очень точных старых, все шансы есть.-

Не важные? когда потеплеет градусов на 50 и людей не останется то точно уже не важно ничего будет.

Да дело не в физиках, а в ресурсах, которые конечны и их лучше тратить на полезные прикладные науки, с начала надо придумать эффективную альтернативную энергетику, а потом уже тратиться на коллайдеры.-

Давайте эта дискуссия на этом и прекратится. Вы свою точку зрения высказали, вам возразили, дальше спорить не надо, это оффтопик. У вас неверное понимание того, на каком этапе в теориях появляются параметры, и оно создает у вас смещенное понимание этих теорий. Насчет ресурсов могу только посоветовать почитать то, что я уже писал про то, зачем нужен LHC http://elementy.ru/LHC/LHC/why — там есть и про физику элементарных частиц вообще.

-

-

-

-

Физики сами эти проблемы видят и обсуждают "критерий естественноподобия" (дословная калька с naturalness), ссылки есть в статье. А вы только критикуете в стиле "лучше бы они метали икру".

Что касается самого критерия, то он может (в ближайшее время!) оказаться величайшим законом природы, вроде идеи взаимосвязи симметрий и законов сохранения, а может стать просто философской идеей типа антропного принципа. Я бы его вообще более широко сформулировал:

- Количество свободных параметров теории должно быть минимально, а область применимости - максимальна (область применимости - качественное понятие, включает и энергетический масштаб, и пространственно-временной, и широту охвата различных явлений, частиц, взаимодействий).

- Вероятность одновременного принятия этими параметрами конкретных значений при случайном выборе должна быть разумна (не запредельно низка), либо в теорию должны быть введены дополнительные ограничения, которые сужают область допустимых значений параметров (однако они не должны привносить новые параметры).

Однако, на сегодня почти вся современная физика этому критерию не удовлетворяет (проблема тонкой настройки).-

"Критерий естественноподобия" это что "критерий подобия природе"? И это величайший закон природы? Типа законы физики (от "физус"- природа) должны быть подобны законам природы? Масло должно быть масляным?

-

Мне казалось, что я в заметке описал, что это за критерий: нужно, чтобы в этой теории при описании каких-то численные величин не возникало аномально больших и беспричинных сокращений неизвестных и неизмеряемых величин. Это конкретный критерий, а вовсе не тавтология.

-

А почему рассматривают только компенсации (сокращение величин)? Мне кажется, надо смотреть шире: значения параметров сами по себе не могут быть слишком большими/маленькими. Вернее, так: если ни при каком выборе единиц измерения все параметры и коэффициенты в формулах не принимают одновременно относительно небольшие значения, то теория неестественна.

-

В таком случае скорость света - неестественна.

Цифры которые мы используем всего-лишь инструмент и 10-тичная система счисления это не природный эталон. (как пример в 3-х значной системе счисления легко отобразить 1/3 а в 10-тичной это не красивое число)

Не красивые числа в 10-тичной системе счисления не говорят о некрасивости теории, а вот когда для сокращений надо настолько сильно подгонять числа это уже похоже на "не красивую" теорию.-

Мы всегда можем мерять скорости в долях от скорости света и проблемы не будет. Тут есть философский вопрос о том, что считать реально существующей физической величиной. Если мы измеряем количество вещества в молях, и во все формулы включаем коэффициент 6*10^23, то это неестественно. Мы должны прийти к выводу, что никакого "количества вещества" в природе не существует, а существуют атомы, имеющие массу и количество. Дискуссии о том, существует ли реально сила, или там импульс, до сих пор ведутся и даже обострились в последнее время.

Можно сделать даже более сильное утверждение: все коэффициенты (после правильного выбора единиц) должны включать величины, не большие по модулю количества размерностей пространства-времени, степени этих величин (также не выше размерности), числа Пи и е. А также принцип композиции: формулы для системы объекты получаются композицией (сложением и т.п.) формул для отдельных объектов.

То есть для теории с 11-ю измерениями коэффициенты могут быть существенно выше, чем для теории с 4-мя измерениями.

Но это чисто в порядке бреда, обосновать такое мне не под силу.-

>также принцип композиции: формулы для системы объекты получаются композицией (сложением и т.п.) формул для отдельных объектов.

Вот это уже очень маловероятно с точки зрения математики. Математические исследования систем из большого числа объектов (или из большого числа почти одинковых подсистем) показывают, что законы для подсистемы и полученные из них законы для системы могут разительным образом отличаться - вплоть до того, что меняется вид и количество уравнений.

-

-

-

-

-

Нужно отметить, что теории Суперсимметрии новые и еще до конца авторами не осмыслены. Поэтому абсолютно правильная рекомендация проанализировать все в целом, со стороны. Построить какие-то логические зависимости от условий (параметров). Но работа такая гораздо сложнее, чем писать новые модели (нужно переварить чужое). Но она необходимая для осознания на какой стадии находимся!

-

-

«Хоть суперсимметричные модели и формально не закрыты, в них приходится предполагать компенсацию на уровне 1% и даже точнее.

Насколько серьезной проблемой является потеря естественности? Неизвестно, ведь это очень субъективный критерий! Может быть, компенсация на уровне 0,1% должна считаться приемлемой, а может быть, это вообще не является объективно научным принципом.»

00. Поскольку вопросы задаются, то может такая аналогия будет полезна:

0. Предположим, что у нас есть некоторая неизвестная нам задача и мы ищем способы ее описания.

(1. Мы этого не знаем, но она точно описывается уравнением вида y=sin(x). )

2. Функции синуса, предположим, в нашем арсенале нет, но нам известны полиномы.

3. Воспользуемся программным обеспечением с полиномом 6-ой степени.

4. x=[0;10], количество точек 80 и получим уравнение

y = 5.411E-04x^6 - 1.542E-02x^5 + 1.527E-01x^4 - 5.841E-01x^3 + 4.946E-01x^2 + 8.037E-01x + 7.893E-03

5. коэффициент корреляции R^2 = 9.977E-01 довольно неплох.

6. Предположим, что каждая степень: а) имеет некоторую точность вычисления; б) несет некоторый физический смысл, поэтому точно не измеряема; с). . . .

То есть у каждого члена имеется некоторая случайная, например, мультипликативная погрешность.

7. Тогда для каждого члена можно записать вид с мультипликативной погрешностью A*x^s*(1+ds).

8. После сокращения получаем для каждой точки Y(X):

Y*dy = 5.411E-04x^6*d6 - 1.542E-02x^5*d5 + 1.527E-01x^4*d4 - 5.841E-01x^3*d3 + 4.946E-01x^2*d2 + 8.037E-01x*d1 + 7.893E-03*d0

9. Для упрощения рассмотрим погрешность dy для точки X=10 и потому Y=sin(X)~ -0.5. Тогда

-dy~ 1080d6 - 3080d5 + 3050*d4 - 1160*d3 + 100*d2 + 16d1 + 0.02d0

10. Коэффициенты при погрешностях показывают во сколько раз они дают больший вклад для dy. То есть исходная формула работает на основе разности больших величин, поэтому чрезмерная погрешность в их вычислении недопустима. . . .

-

-

Представим мысленный эксперимент. Объект изучения- обычный настольный компьютер. Исследователь ничего не знает про его устройство и самое главное - незнает его назначение.

У него есть возможности:

1. Имееть возможность обращатся к любым ячейкам памяти, запускать программы

2.Проводить внешние измерения: замерять силу потребляемого тока, выделяемого тепла, уровень шума, etc.

Ставится задача понять: как устроен объект "компьютер".

И вот исследователь пытается определить, почему одни области памяти ведут себя именно так, а не иначе.

Он обнаруживает, что если запустить сущности MsWord.exe или Excel.exe, то структуры памяти и внешние показатели ведут себя очень похоже, а если запустить например а Counter-Strike.exe или Unreal.exe, то структуры памяти тоже начинают вести себя похоже, но отлично от первых двух сущностей.

Исследователь начинает строить классификационные модели, мерять потоки байт, применять статистику, мерять силу потребляемого тока и выделяемого тепла, шума производимого вентилятором для разных группа сущностей.

И вроде бы начинает выстраивается теория.

Но программ оказывается слишком много, классификация безудержно растет и системы не видно. Чем больше статистики - тем менее видна система.

Чего не понимает исследователь? Того что кроме "физических параметров"(статистики распределения байт, объем и скорости обмена данным между участками памяти), есть "информационное обеспечение".

Это то, что скомпилировало MsWord.exe именно так, а не иначе, то, что определяет его поведение и взаимодействие.

Это некий метаслой знаний, который недоступен исследователю. Более того - если исследователь никогда не сталкивался с такими понятиями как "исходный код", "компиляция кода", "реверс инжениринг" он никогда не поймет устройство данного объекта.

Этот местаслой - это фактически еще одно пространство со своими терминами, объектами и измерениями. Т.е. "Информация" - это еще одно пр-во существующее ВНЕ физического объекта ее передающего и преобразовывающего. Это та «Темная материя» которая ВЛИЯЕТ, но объектов которой с позиции «исследователя физических величин» не видно.

Может пора применять к физике те методы, которые применяют для изучения объектов обрабатывающих информацию?

-

Заранее прошу прощения за оффтоп и орфографические и синтаксически ошибки :) Нетрудно догадаться из моего поста, что мне ближе IT, чем физика. Но физика мое давнее увлечение. По роду деятельности мне приходится сталкиваться с системами обрабатывающими терабайты информации и с системами, чье устройство приходится изучать эмприческим путем

Не смог удержатся, что бы не поделится данной мыслью, еще раз извините :)-

Нет в физике никакого "скрытого программного обеспечения", это доказано экспериментально.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Неравенства_Белла

Неверным оказывается привычное представление о том, что динамические свойства квантовой частицы, наблюдаемые при измерении, реально существуют еще до измерения, а измерение лишь ликвидирует наше незнание того, какое именно свойство имеет место. В действительности это не так: свойства, обнаруженные при измерении, могут вообще не существовать до измерения. -

-

-

Как бывший IT-ишник берусь утверждать, что даже мощностей современных суперкомпьютеров не хватит для просчета 2^105 вариантов. Даже если отбрасывать сумасбродные варианты, все равно петафлопсы не помогут. Тем более, что отбрасывать суперкомпьютеры вряд ли умеют. Никакие петафлопсы не заменят эксперимент!

По-моему, вам кажется, что физики, реально работающие над данными экспериментов — это оторванная от реальности кучка высоколобых ученых. :)

Вовсе нет. Там десятки тысяч людей, включая много IT-специалистов. Не забываем, что для LHC был разработан и запущен такой IT-проект, как GRID. Поэтому параллели с софтом наверняка регулярно приходят в голову разным людям. Более того, сами теоретики уже давно обсуждают гипотезу о вселенной как о вычислительной машине, правда она не пользуется особой популярностью. Так что не беспокойтесь, такие варианты тоже рассматриваются.

-

>обсуждают гипотезу о вселенной как о вычислительной машине

Так совсем недолго добраться до всякой там "Матрицы". Оставим эти размышления креационистам. Нет, я не об этом.

Мой пример - о методах описания того, что мы называем "реальностью".

Попробуйте построить математическую модель поведения байтов в компьютере - это бессмысленное занятие. Даже если Вы получите какое-то удобное приближение, это не даст Вам возможность понять - что же на самом деле в нем происходит. Чем на более детальном уровне вы будете пытаться строить математическую модель, тем к большим ухищрениям и математическим кульбитам Вам придется прибегать. Информационные системы(имхо) не имеет смысла описывать математическими моделями на САМОМ ДЕТАЛЬНОМ уровне. Другими словами, есть только определенный набор уровней детализации, для которых можно применить мат. модель, но ниже этих уровней мат. модели не имеют смысла.

Аналогия, штука, конечно, очень опасная :) -

Далее.

ЕСЛИ изучаемое нами пр-во все таки содержит информационный метаслой, который определяет поведение всего "этого супер симметричного разнообразного безобразия", то, осмелюсь предположить, что существующими методами коллайдерных исследований не удастся обнаружить ни этот самый информационный метаслой, ни построить естественной модели. Возвращаясь к моей аналогии(уж прастите): невозможно понять устройство информационной системы, если пытаться заставить ее работать на предельных мощностях или перевести в состояние генерации терабайт новой информации :). Для изучения этого информационного метаслоя нужны _другие_ методы, которые должны быть больше похоже на те, которые используют в IT для реверсинжинирига информационных систем.

В моих рассуждениях самое слабое звено в первой фразе "ЕСЛИ изучаемое нами пр-во все таки содержит информационный метаслой".

"Знатоки" тут же воскликнут - "но ведь достоверно доказано в нескольких опытах, что неравенства Белла нарушаются на микроуровне. Т.е. нет никаких скрытых параметров!"

Осмелюсь предположить, что это справедливо только для небольшого кол-ва материи. Могу предположить, что если бы провести такой опыт над элементарными объектами большой инф.системы, и опытно доказать что нер-ва Белла для них нарушаются, то это было бы док-вом, что нарушение неравенств Белла не запрещает наличие инф.метаслоя. Может пора попробовать ?-

В неравенствах Белла количество материи учтено. Если бы дело было в этом, то до сих пор бы считалось, что экспериментально они не подтверждены.

-

Извините, если вопрос не совсем в тему, но все же, правильно ли я понимаю, что на основании неравенств Белла исключены только ЛОКАЛЬНЫЕ скрытые параметры. Если это верно, то как насчет НЕЛОКАЛЬНЫХ?

... сейчас часто встречаются сообщения на тему квантовой телепортации и слабых квантовых измерений. Вопрос, в принципе, оттуда. Также буду благодарен за ссылку на "где про это почитать", так, чтобы не возникали вопросы "верить тому, что пишут, или нет".

-

-

У меня есть подозрение что как раз наоборот, это может даже помочь разобраться. Компиляторы генерируют код очень шаблонным и искусственным образом. Сразу будет видно что "здесь есть что-то еще". С одной - двумя программами может быть и не удастся разобраться. А вот если будет доступ к сети.. Это даст возможность широко экспериментировать.

Не знает его назначения, но умеет запускать программы?

Ну-ну.....

Никаких, более невероятных примеров, на ум не пришло? Например, предложите взлететь, размахивая руками?

Дружище, если уж ставите мысленные эксперименты, то хоть старайтесь, чтобы они выглядели достоверно.

На самом деле познание идет от простого к сложному, вы же, по наивности, весь предыдущий опыт двухсотлетнего развития электроники отбросили, заменив его своим "мысленным экспериментом", выдав "эксперимент" за истину в последней инстанции, не подлежащей пересмотру.

Проблема в том, что я вашим мысленным построениям, вслед за Станиславским, не верю. Физика ( в том числе ядерная физика) развивается уже длительное время. Стандартная модель и идея суперсимметрии родились не вдруг, и не в результате "мысленного эксперимента" некоего индивида, с которым вы пытаетесь вступить в полемику.

Напрашивается вывод, что Вы хотите внушить завсегдатаям Элементов мысль, что, поскольку некое программное обеспечение было создано в Мелкософте, то и окружающему нас миру тоже требуется эквалент Билла Гейтса в качестве автора......

-

Узнаю воинствующего креациноборца. Только Вы не по адресу. Вытрите пену - мне с креационистами тоже не по пути. Хотя Вас можно понять - их сейчас тут много развелось.

>выдав "эксперимент" за истину в последней инстанции, не подлежащей пересмотру

Я где то сказал что мой эксперимент - это истина в последней инстанции?

>вслед за Станиславским

Это что за метод такой - "верю/неверю"? Новый светоч научной мысли?

Тогда Ваш метод не лучше методов креационистов, только осталось выяснить - "чей джихад сильнее".

Оскорбления - не лучший способ ведения беседы. Вы кажется претендуете на роль ученого?Что то не похоже.

Итак, выпустили пар, теперь по делу:

Насчет невероятных примеров.

Если пару тысяч лет изучать предложенный мною объект, то можно, наверное, таки дойти и до способа изучения распределения памяти внутри объекта.

По остальному - см. выше мой ответ spark-у от 04.07.2013 21:24

Если Вы человек разумный, то найдете аргументированные доводы вместо фраз про "размахивание руками" и "метод Станиславского".-

Все правильно. Если для обработки результатов измерительного эксперимента существует математический аппарат, то для обработки результатов мысленного эксперимента существует метод Станиславского.

>Я где то сказал что мой эксперимент - это истина в последней инстанции?

А вот где, и совершенно безаппеляционно:

>Чем больше статистики - тем менее видна система.

И тут же:

>Если пару тысяч лет изучать предложенный мною объект, то можно, наверное.....

Вы хоть сами читаете, что пишете? И как мне при этом не упоминать Станиславского? Хотя тут, поневоле, уместнее упомянуть Кащенко.....

-

Значит, любая из моделей может "в каком-то виде являться частью реальности" или одной из множества одновременно существующих реальностей?

-

Ещё бы на пальцах объяснили что это за модели, что они из себя представляют и с чем их едят, что бы вообще понимать о чём речь.

-

int: во-первых, не надо постить сюда ссылки на СМИ и цитаты оттуда, это считает информацией, не заслуживающей внимания. Цитата Голутвина, если предположить, что она точна, выражает типичное личное отношение экспериментаторов; оно часто базируется на довольно упрощенном, неточном, а может и просто устаревшем понимании теоретической стороны вопроса. В этой новости я описал текущее понимание.

Во-вторых, уж точно не надо высказывать свои суждения о физике, если вы явно только что поверхностно прочитали что-то популярное и совсем в теме не разбираетесь.

Надеюсь, вы воздержитесь от повторений и просто ограничитесь вопросами.

А кое-какая информация о самих теориях вообще-то есть и прямо на этом сайте, полистайте страницы проекта LHC.

-

Первое утверждение такое:

любая из суперсимметричных моделей ПОКА ЧТО может рассматриваться как жизнеспособная, даже те, что БЫЛИ отвергнуты ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД, поскольку на данном этапе они уже не считаются отвергнутыми.

Вторая фраза неверная. Эти можели, разумеется, разные, они не могут отновременно описывать реальность. Просто пока неизвестно, какая из них ее описывает и вообще относится ли идея суперсимметрии к микромиру.

Основной метод прямого поиска суперсимметричных частиц заключается в регистрации событий с дефицитом поперечного импульса, часть которого эта невидимая частица уносит. При этом молчаливо предполагается, что такие "несимметричные" процессы возможны и достаточно вероятны. Однако можно представить и такой вариант, когда суперсимметричные частицы рождаются парами и, разлетаясь симметрично, сохраняют поперечный импульс. Или же рождаются вместе с обычными нейтрино, которые не регистрируются, но также могут нивелировать дефицит поперечного импульса. Короче, вариантов много. И раз оптимистичная стратегия поиска ничего не дала, стоит обратиться к пессимистичным. Какие в этом плане остались резервы? Можно ли, переобработав данные с несколько других позиций, учтя дополнительные обстоятельства, вытащить наружу какую-то новую информацию?

-

Это совершенно нормальные и естественные вопросы.

1) Да, большинство поисков использует пропажу поперечного импульса из-за того, что легчайшие суперсимметричные частицы (LSP) его уносят и не детектируются. Однако в подавляющем большиинстве моделей эти LSP рождаются вовсе не сразу, а как конечный этап распада скварков и глюино (именно они рождаются толпами, и они не являются LSP). Поэтому это только первая пара родившихся суперчастиц имеет хорошо сбалансированный поперечный импульс, а индивидуальные продукты их распада (или продукты продуктов) уже вовсе не скоррелированы так сильно. Поэтому даже если оба исходно родившихся скварка в конце цепочек своих распадов дали по одной и той же LSP, то суммарный поперечный импульс этих двух LSP вовсе не нулевой, а довольно большой.

2) Есть еще другой вариант, когда пара LSP получается от распада какой-нибудь одной частицы, например тяжелого хиггсовского бозона. Однако этот бозон сам по себе рождается с существенным поперечным импульсом, поэтому пара LSP в сумме уносит этот импульс.

3) Конечно, от нейтрино надо отстраиваться. Это делается либо дополнительными ограничениями при поисках (например, чтоб не было никаких жестким лептонов, только адроны + потерянный поперечный импульс), либо приходится просто честно моделировать, что должно было бы получиться в СМ с учетом всех известных процессов, а потом сравнивать результаты с данными.

4) Резервы действительно сейчас собираются рассмотреть внимательнее. Один класс — это чисто адронные процессы, которые считаются довольно грязными и в которых большой фон. Вариант, при котором суперсимметрия есть и довольно низкоэнергетичная, но просто все основные распады спрятались в адронном фоне и их поэтому очень плохо видно, условно называется «hidden SUSY». Другие я навскидку не помню, но если почитать обзоры, но наверняка там перечислены варианты.-

>1) Да, большинство поисков использует пропажу поперечного импульса из-за того, что легчайшие суперсимметричные частицы (LSP) его уносят и не детектируются.

В таком случае нам нужна просто железобетонная уверенность, что LSP вообще существует и при этом отличается завидной долгоживучестью. Насколько это оправдано? Является ли существование такой LSP неотъемлемой частью любой суперсимметричной теории? Возможна ли суперсимметрия с нестабильными LSP или вовсе без LSP?-

Ну да, конечно есть модели и без стабильных частиц, с нарушением R-четности например. Правда, эти модели считаются чуть менее популярными, но тоже вполне рассматриваются. В этом случае поиски с потерянным поперечным импульсом ничего не дадут, и надо использовать другие поиски, энергетические распределения например, поиски резонансов или других характерных искажений спектров частиц.

-

-

Ответ прост с вашего позволения - ничего не делать. Ученые не оставили белых пятен в картине мира. Теории вполне хорошо объясняют природные явления. Знания современной физики настолько полноценны что уже позволяют определенно говорить как появилась вселенная. Больше нечего изучать в фундаментальной науке, остались только частности.

Вот и уважаемый Игорь Пьерович при случае клеймит позором альтернативные теории.

-

Знаете, где-то в районе 9 класса школы, когда я узнал, что в университете физика на первом курсе начнется с той же механики, я сильно удивился: зачем ее снова учить-то, ведь мы в школе всю механику изучили?! Вот вы сейчас примерно то же самое говорите, только намного более грандиозно и безапелляционно.

Поймите и примите одну простую вещь: если человек в какой-то области знаний практически ничего не знает, то он зачастую даже не может осознать всю ширь и глубь своего незнания. И если ему сформулировать трудный и пока нерешенный вопрос из этой области, он не поймет ни его самого, ни почему он важен. Если вы хотите быть интеллектуально честным, не забывайте этот принцип никогда.

В ней тоже (как я понимаю хотя прямых указаний нет одни намёки) есть обычное 4хмерное пространство, которое является сферой вокруг другого 5 мерного пространства, это всё связано с тем что возможно информация на чёрных дырах расположена по радиусу шварцильда.

Короче получается что наш мир является всего лишь проекцией другого более сложного мира, сюда же приплетают квантовую связанность частиц, которую мы не можем понять из за отсутствия ещё одного измерения.

несколько статей

http://kniganews.org/2013/12/25/entangled/

http://kiwiarxiv.wordpress.com/2013/05/18/0104/

http://kniganews.org/2013/02/16/beyond-clouds-53/

-

Вообще-то, голографические идеи в теории поля пошли как раз от теории суперструн, которая включает и суперсимметрию. Но только вы ссылки какие-то левые ставите. Зачем далеко ходить? Тут же на Элементах есть популярная лекция Малдасены, который эту идею впервые так четко оформил. http://elementy.ru/lib/25531

Новости науки: физика

Рис. 1. Пример процесса рождения и каскадного распада суперсимметричных частиц в столкновении протонов. К сожалению, несмотря на многочисленные поиски следов таких процессов на Большом адронном коллайдере, ничего четко указывающего на суперсимметрию пока не найдено. Источник изображения