Белорусская орфография

Задача

Даны белорусские слова, записанные по правилам орфографии, действовавшим в 1933–1957 гг.:

аратар, большэвік, дыпламат, калонія, комуна, палітыка, піонер, прафесар, пролетарый, рэволюцыя, эвалюцыя.

Для каждого из приведённых ниже белорусских слов определите, какой вариант его написания соответствует правилам 1933–1957 гг.:

абсалютызм / абсолютызм,

арфаграфія / орфографія,

камсамол / комсомол,

манархія / монархія,

савецкі / совецкі,

сацыялізм / соцыялізм.

Примечание: і читается как русское и.

Подсказка

Обратите внимание на значение слов и время действия указанной орфографии.

Решение

Проанализировав слова, данные в условии, мы можем заметить, что в некоторых из них безударные гласные пишутся «как слышатся», а в некоторых — так, как в русском языке. Попытки объяснить эту разницу зависимостью от фонетических и морфологических особенностей слов (например, местом ударения, открытостью/закрытостью слога, родом, наличием/отсутствием суффиксов и т. п.) ни к чему не приводят — ср., к примеру, однотипные рэволюцыя и эвалюцыя. Поэтому остаётся обратиться к значению слов.

Выпишем в два столбца данные нам слова:

| а («как слышится...») | о (не «как слышится...») |

| аратар | большэвік |

| дыпламат | комуна |

| калонія | піонер |

| палітыка | пролетарый |

| прафесар | рэволюцыя |

| эвалюцыя |

Сразу бросается в глаза, что слова, в которых пишется безударное о, имеют то или иное отношение к СССР, социалистическому строю и связанным с ними понятиям. И если обратить внимание на год принятия представленной в задаче орфографии — 1933-й, самый разгар борьбы с контрреволюционными элементами и националистическими тенденциями, — то можно предположить, что авторами реформы вполне могла была быть выделена группа особых «революционных» слов, «искажения» которых действующим в белорусском языке принципом фонетической орфографии (как слышится, так и пишется) никак нельзя было допустить.

Приняв эту гипотезу, мы можем выполнить задание:

| Обычные слова а («как слышится...») |

«Революционные» слова о (не «как слышится...») |

| абсалютызм | комсомол |

| арфаграфія | совецкі |

| манархія | соцыялізм |

Послесловие

В конце XIX века при формировании современного литературного белорусского языка в основу его орфографии был положен фонетический принцип, которому подчиняется написание абсолютного большинства гласных и некоторой части согласных. В частности, на письме отображается аканье: малако ‘молоко’, шырокага ‘широкого’. Однако аканье не всегда отображалось последовательно: например, в начале XX века безударные гласные в заимствованных словах писались в соответствии с их написанием в языке-источнике (дэкоратыўны ‘декоративный’, шоколадны ‘шоколадный’). Вообще же, на протяжении всего столетия белорусская орфография оставалась предметом ожесточённой полемики, причём не только лингвистов, но и политиков.

В конце 20-х — начале 30-х годов XX века «борьба с нацдемовщиной в языке и литературе» в советской Белоруссии достигла своего апогея. В мае 1933 года была создана Политическая комиссия по пересмотру русско-белорусского словаря и новых правил белорусского правописания, результатом деятельности которой стала реформа белорусской орфографии 1933 года. Отметим, впрочем, что вопреки названию реформа затрагивала не только орфографию, но и некоторые вопросы морфологии и синтаксиса.

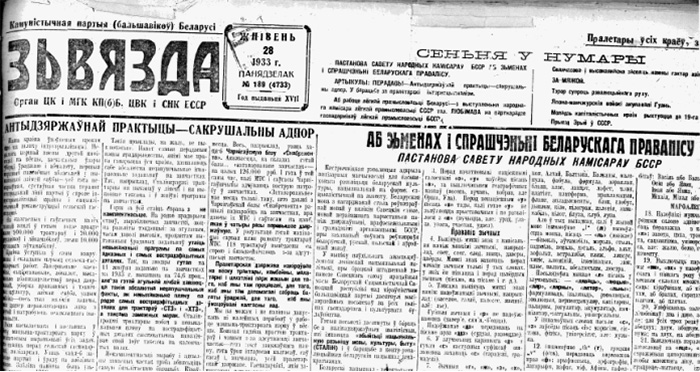

Приведём отрывок из постановления Совета народных комиссаров БССР «Об изменениях и упрощении белорусского правописания» от 26 августа 1933 года (в переводе с белорусского языка), который хорошо иллюстрирует вмешательство политики в лингвистические дела того времени:

«Действующее белорусское правописание значительно засорено указанными национал-демократическими течениями и потому подлежит изменениям.

В целях решительного изгнания из белорусского правописания национал-демократических влияний и искажений, облегчения широким рабочим массам изучения белорусской письменности <...> и полного подчинения белорусского правописания задачам воспитания рабочих масс в духе пролетарского интернационализма, Совет Народных Комиссаров БССР постановляет внести в действующее правописание следующие изменения».

Пункт постановления, который определял написание слов, приведённых в задаче, выглядит так:

«9. Интернациональные революционные слова не подчинять общему правилу об аканье. Писать: рэволюцыя, комунізм, Комінтэрн, пролетарый. В остальных иноязычных словах «о» писать через «а», но сохранять «е» («э») (прафесар, маналог, тэлеграф)».

Вот как комментировал этот пункт Андрей Александрович — белорусский детский писатель и поэт, не занимавшийся лингвистикой, но попавший в состав Комиссии и ставший впоследствии директором Института литературы, искусства и языка Белорусской академии наук. Степень разумности аргументации оставляем на суд читателей:

«Интернационально-революционные слова — слова, которые рождены пролетарской революцией и которые во всех языках мира распространились с произношением через «о», и в нашем новом правописании это революционное качество сохранено. Слова «комуна» <...> — пишутся и у нас через «о», т.е. сохраняется в корне их первоисточник, и этим язык поднимается на новую наивысшую ступень развития по пути пролетарского интернационализма».

Вмешательство политики в лингвистические вопросы — не такой уж редкий социолингвистический феномен. Чаще всего политические явления влияют на лексику языка: например, замена в 2002 году названий месяцев в туркменском языке на новые, связанные с различными элементами государственной идеологии (январь — Türkmenbaşy в честь президента, апрель — Gurbansoltan в честь матери президента, и т. д.) или стремление нынешних властей Ирана изгнать из персидского языка европейские заимствования, заменив их на слова, образованные от исконных корней. На сайте Академии персидского языка и литературы даже есть форма, где каждый желающий может предложить свой эквивалент для заимствования.

Политика может также проявляться в вопросах выбора системы письма: например, некоторые бывшие республики СССР после обретения независимости отказались от кириллической письменности в пользу латинской (азербайджанский, туркменский, молдавский и другие языки).

Что же касается проявления политических вопросов в области орфографии, то можно вспомнить, что во время Второй мировой войны и некоторое время после нее в польском языке было принято писать слово niemcy ‘немцы’ с маленькой буквы (хотя по правилам польской орфографии названия национальностей пишутся с большой буквы). Отметим, однако, что это не было официальным требованием. Политико-религиозными причинами объясняется единственно возможное написание слова бог с маленькой буквы в текстах советского периода (см. про это задачу №1 в задачах учительского тура конкурса «Русский медвежонок»), и наоборот — то, что в арабском языке слово Аллах — единственное, в котором обязательны для написания надстрочные знаки, обозначающие удвоение согласной и долгое произношение второго гласного звука [a:]: ![]() , но не

, но не ![]() (даже компьютерные программы автоматически заменяют сочетание арабских букв, обозначающих звуки а, л, л, х, на написание с надстрочными знаками).

(даже компьютерные программы автоматически заменяют сочетание арабских букв, обозначающих звуки а, л, л, х, на написание с надстрочными знаками).

Кстати, и в сегодняшние дни политика проявляется в орфографических вопросах — вспомним набившие оскомину споры о написаниях Таллин и Таллинн, Алма-Ата и Алматы и др.

Напоследок, возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях политики и белорусского правописания в середине прошлого века, нельзя не упомянуть потрясающую своим абсурдом историю с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на белорусском языке.

Даже не касаясь пролетариев, которые за историю существования лозунга успели побывать и пралятарамі, и пролетарыямі (после принятия описанной в задаче орфографии), и пралетарыямі (после её отмены), интересно проследить судьбу глагола. Почему и зачем глагол злучайцеся (‘соединяйтесь’, как и в русском варианте лозунга) превратился в конце 1930-х в яднайцеся (‘объединяйтесь’), а затем и в противоречащее правилам еднайцеся? Здесь тоже не обошлось без политики. Приведём отрывок из книги А. Калубовича «Якуб Колос и Янка Купала. Шаги истории» (в переводе с белорусского), где автор цитирует слова Надежды Грековой — секретаря ЦК КП(б)Б:

«Грекова приказала внести в правописание две сделанные ей «поправки» в лозунг «Пролетырыі ўсіх краін, злучайцеся!» Во-первых, слово «злучайцеся» заменить на «яднайцеся», потому что вот она как секретарь ЦК часто подписывает «директивы» колхозам, что уже пора начинать «случную кампанию для скота», поэтому призыв «злучайцеся!» по отношению к пролетариату «как-то нехорошо звучит». Во-вторых, в слове «яднайцеся» начальное «я», хоть и стоит в первом слоге перед ударением, должно писаться через «е», так как могут быть случаи, когда это слово при письме или печати надо будет переносить, и тогда при его делении может выйти «яд-». Для политического лозунга это недопустимо. ЦК партии на это не может согласиться».

Отметим, что яд по-белорусски будет атрута.

И только в 1958 году, с принятием очередной реформы белорусского языка, лозунг приобрел окончательный вид без надуманных исключений: «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!» (хотя злучайцеся в лозунг так и не вернулось).

Задача использовалась на Олимпиаде XII Летней лингвистической школы (Дубна, 2010).

Автор задачи и комментариев: Антон Сомин

Последние задачи