Знание инвазивного статуса растения влияет на его эстетическое восприятие

Успешная борьба с инвазивными видами невозможна без поддержки общества. Но как ее обеспечить? Португальские исследователи при помощи онлайн-опросов выясняли, как связаны уровень знаний об инвазивных видах и отношение к ним. Выяснилось, что знание инвазионного статуса вида связано с восприятием его красоты: респонденты, которые знали, что данный вид является инвазивным, реже считали его красивым. Мнение о том, следует ли поддерживать или сокращать популяции вида, в большей степени зависело от знания его инвазионного статуса, и в меньшей степени — от личных симпатий и предпочтений респондентов.

В современном глобализированном мире чужеродные виды стали привычным явлением. Многие растения выращивают вдали от их естественных ареалов — либо для получения пищи или полезных веществ, либо в декоративных целях. Иногда такие виды «сбегают» из культуры и начинают бесконтрольно размножаться на новых территориях (растениями тут дело, конечно, не ограничивается: завозные животные тоже могут таким способом осваивать новые ареалы). Виды, которые активно распространяются за пределами своего естественного ареала, причиняя экономический или экологический вред, называют инвазивными (или инвазионными). Инвазивные виды могут быть занесены в новые для себя экосистемы как в ходе преднамеренной интродукции, так и случайно (например, с семенами культурных растений, с балластными водами или даже на подошве обуви (I. Kowarik, M. von der Lippe, 2008. Pathways in plant invasions)).

Инвазивные виды представляют значительную экологическую проблему, так как в ходе своего активного распространения могут вытеснять местные виды или изменять места их обитания, приводить к перестройкам экосистем и сокращению биоразнообразия. Некоторые инвазивные виды могут наносить вред здоровью человека или экономический ущерб. Достаточно вспомнить борщевик Сосновского, сок которого оставляет серьезные фотохимические ожоги, амброзию полыннолистную, вызывающую сильнейшие поллинозы, или жабу-ага, распространение которой в Австралии привело к значительному сокращению численности многих местных видов животных.

Эффективность мер по борьбе с инвазивными видами в значительной степени зависит от поддержки общества. С одной стороны, люди могут неосознанно внедрять и распространять инвазивные виды, высаживая декоративные растения или выпуская заморских питомцев в природу. С другой стороны, ответственные граждане могут внести ключевой вклад в своевременное обнаружение инвазивных видов и предотвращение их распространения. Конечно, большую роль при этом играет экологическое просвещение граждан, информирование об инвазивных видах и их влиянии на экосистему, а также о экологичных способах борьбы с нежелательными вселенцами.

При всем сказанном от инвазивных видов может быть и некоторая польза, причем люди, которые не знакомы с проблемой биологических инвазий, часто видят в них только положительные стороны. Действительно, некоторых «пришельцев» можно рассматривать всего лишь как красивые декоративные растения, хорошие медоносы (ими, например, являются борщевик Сосновского и золотарник гигантский (Solidago gigantea)), плодовые культуры (ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) и боярышник однопестичный (Crataegus monogyna)) или как лекарственные растения (аир обыкновенный (Acorus calamus)). Некоторые инвазивные виды используются в качестве быстро восстанавливающихся зеленых насаждений или для рекультивации земель (акация серебристая (Acacia dealbata)). Эти полезные качества инвазивных видов не сопоставимы с вредом, который они способны принести.

С целью учета и информирования было создано несколько десятков различных баз данных инвазивных видов (см. A. Bastrup-Birk, A. Schuck, 2016. European databases on invasive alien species) и информационных порталов на глобальном, региональных и национальных уровнях. Например, группой специалистов по инвазивным видам Международного союза охраны природы была создана Всемирная база данных инвазивных видов (Global invasive species database), а Всемирная программа по борьбе с инвазивными видами (The Global Invasive Species Program) служит информационной платформой для сбора данных о чужеродных животных и растениях. В Европе был осуществлен проект DAISIE, итогом которого стало создание одной из наиболее полных баз данных о чужеродных видах, насчитывающей более 12 000 записей. В России можно отметить портал «Чужеродные виды на территории России» и Российский журнал биологических инвазий.

Сейчас сложно представить себе информирование общества о какой-либо значимой проблеме иначе, чем через интернет. Полноценный портал, посвященный негативным последствиям внедрения инвазивных видов, должен содержать наглядные фото- и видеоматериалы, карты распространения, обобщенную информацию об инвазивных видах и о способах борьбы с ними. Создание и поддержание такого интернет-ресурса в актуальном состоянии — очень трудоемкая задача. Возникают закономерные вопросы: а есть ли в этом толк, или лучше направить силы и средства непосредственно на борьбу, а не на просвещение широких масс о необходимости борьбы? Достигают ли информационные сайты для осведомления общественности об инвазивных видах своих целей?

Этими вопросами задались португальские исследователи. С помощью опросов они выясняли: (1) степень осведомленности и отношение португальцев к инвазивным растениям; (2) действительно ли наличие образования в экологических (биология, экология, науки об окружающей среде, лесоводство) и смежных областях влияет на осведомленность респондентов о проблеме биологических инвазий; (3) влияет ли знакомство респондентов с проектом «Инвазивные растения в Португалии» (invasoras.pt) на осведомленность и отношение к инвазивным видам. Это один из ключевых проектов по инвазивным растениям в Португалии, который был реализован по всей стране несколько лет назад с целью повышения осведомленности общественности об инвазивных растениях.

Опрос проводился онлайн с 20 февраля по 3 апреля 2017 года (как раз во время цветения акации серебристой (Acacia dealbata) — одного из самых распространенных инвазивных видов на территории Португалии) через социальные сети и почтовые рассылки.

Все вопросы анкеты можно разделить на четыре блока. Первый блок включал вопросы о социально-демографическом статусе, профессии и квалификации респондента, наличии профессионального образования в области экологии, биологии или охраны природы (далее будем называть это «экологическим» образованием) и участии в любой экологической организации. Второй и третий блоки были посвящены восприятию биоразнообразия и инвазивных растений. Они содержали вопросы на знание этих понятий и последствий внедрения инвазивных видов.

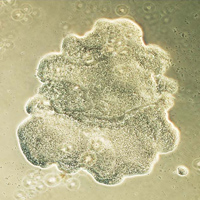

Для четвертого блока вопросов авторы отобрали три местных вида (падуб остролистный (Ilex aquifolium), дуб черешчатый (Quercus robur), утёсник европейский (Ulex europaeus)) и два инвазивных (кислица козья (Oxalis pes-caprae) и акация серебристая). Респондентам показывали изображение каждого из этих пяти растений (рис. 1) и просили назвать, что это за вид, а также спрашивали про его инвазионный статус и восприятие (нравится или не нравится, считает или не считает красивым). Также ученые узнавали мнение респондентов о том, следует ли увеличивать распространение данного вида или, наоборот, нужно вести с ним борьбу. Помимо этого, спрашивалось о предпочтении одного из четырех различных ландшафтов (с инвазивными и аборигенными видами), встречающихся в Португалии. Наконец, ученые выясняли, знаком ли респондент с проектом invasoras.pt.

Следует сразу оговориться, что использование интернет-опросов, во-первых, исключает обобщение результатов исследования на все население, а во-вторых, поскольку онлайн-опросы требуют некоторой инициативы от респондентов, то вполне ожидаемо, что среди людей, интересующихся экологическими проблемами, было больше желающих ответить на вопросы анкеты. И действительно, из 735 опрошенных почти 50% имели «экологическое» образование, что, конечно, не отражает ситуацию в масштабах всего населения Португалии. Однако авторы сразу учитывают это смещение выборки и изначально разделяют респондентов на две группы, которые затем анализируют по отдельности: люди с экологическим образованием (370 человек) и люди без экологического образования (365 человек).

Оказалось, что между этими двумя группами не было серьезных различий с точки зрения знаний о биоразнообразии. Практически все респонденты (более 97%) знали термин «биоразнообразие», хотя респонденты без экологического образования чаще считали себя недостаточно осведомленными о биоразнообразии. Почти 100% опрошенных признают важность сохранения биоразнообразия, хотя многие не обосновывали данный ответ. Инвазивные виды часто указывали как один из факторов, вызывающих утрату биоразнообразия, но также часто выбирали «деятельность человека» и «изменение климата».

А вот уровень знаний об инвазивных видах значимо различался между респондентами с «экологическим» образованием, и теми, у кого оно отсутствует. Среди первых доля знающих термин «инвазивные виды» была больше (97% против 87%). Они же чаще считали себя достаточно осведомленными в этом вопросе (87% против 54%). Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов считают, что инвазивные виды меняют ландшафт и оказывают влияние на окружающую среду, многие считают, что это воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. Стоит отметить, что процент людей, знакомых с понятием инвазии, очень высок, хотя это, скорее всего, связано с тем, что заинтересованные люди чаще соглашались пройти данный опрос.

Однако наиболее интересные результаты были получены при анализе ответов на четвертый блок вопросов. Хотя для каждого конкретного вида ответы очень различались, но все же можно было проследить некоторые общие тренды. Так, аборигенный падуб (I. aquifolium) большинство считает очень красивым растением, в то время как инвазивную акацию (A. dealbata) португальцы не жалуют. Большинство респондентов смогли верно идентифицировать I. aquifolium и Q. robur как аборигенные виды и считали, что их популяции необходимо увеличивать, а вот инвазионный статус U. europaeus (аборигенный) и O. pes-caprae (инвазивный) знали немногие. Респонденты и с «экологическим» образованием, и без него считали необходимым увеличивать или поддерживать популяции аборигенных видов. При этом они расходились в отношении к инвазивным растениям. Среди респондентов с «экологическим» образованием была больше доля тех, кто явно выступал за искоренение (полное или частичное) инвазивных видов. Например, 90% из них считали, что надо бороться с A. dealbata, а среди респондентов без «экологического» образования таких было только 63%. Обратите внимание: среди «не экологов» целых 37% считает, что необходимо поддерживать или увеличивать популяции акации! При этом многие из них знают о том, что это инвазивный вид, но считают, что можно использовать ее в качестве дров или для экотуризма — в период цветения можно делать красивые фотографии.

В целом ответы респондентов на вопросы о необходимости сокращать, поддерживать или увеличивать популяцию какого-либо вида коррелировали с тем, нравится ли им данный вид и считают ли они его красивым (рис. 2).

Рис. 2. Для каждого из трех аборигенных и двух инвазивных видов показан процент респондентов, которым нравится (Like) или не нравится (Don’t like) данный вид (верхний график), и которые считают его красивым (Beautiful) или некрасивым (Ugly) в зависимости от мнения о том, стоит ли увеличивать, поддерживать, частично сокращать или полностью уничтожать популяцию данного вида. Видно, что среди проголосовавших за полное или частичное уничтожение вида, выше процент тех, кому не нравится данный вид и тех, кто считает его не красивым. Рисунок из обсуждаемой статьи в Biological Invasions

Более интересно то, что существует связь между способностью определять статус вида как аборигенного или инвазивного и уровнем симпатии к нему, а, следовательно, и мнением о необходимости сохранения/искоренения вида (рис. 3). Когда респондентам удавалось правильно определить статус местного растения, они значительно чаще отмечали, что растение им нравится и они считают его красивым. Напротив, когда они знали, что вид является инвазивным, они считали его менее красивым и проявляли меньше симпатии к нему. Еще сильнее знание инвазионного статуса влияло на мнение о необходимости сокращать или увеличивать популяцию данного вида (рис. 3, с). Так, те респонденты, которые смогли идентифицировать A. dealbata и O. pes-caprae как инвазивные виды, придерживались мнения, что эти виды должны быть частично или полностью уничтожены. Это говорит о том, что на решение об удалении растений в первую очередь влияют знания их инвазионного статуса, а личные предпочтения при этом зачастую отодвигаются на второй план.

Рис. 3. Для каждого из трех аборигенных и двух инвазивных видов показан процент респондентов, способных определить инвазионный статус растения (Yes — способен, No — не способен) в зависимости от: а — восприятия красоты (считает вид очень красивым, красивым, равнодушен, считает вид некрасивым), b — симпатии (данный вид очень нравится, нравится, равнодушен, не очень нравится, совсем не нравится), с — мнения о том, стоит ли увеличивать, поддерживать, частично сокращать или полностью уничтожать популяцию данного вида. Среди тех, кто не испытывает симпатии к инвазивным видам, считает их некрасивыми и голосует за полное или частичное уничтожение вида, абсолютное большинство знает его инвазионный статус. Рисунок из обсуждаемой статьи в Biological Invasions

Несмотря на то, что многие респонденты говорили, что инвазивные растения могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на ландшафт, 75% опрошенных предпочло пейзаж без инвазивных видов при выборе из четырех картинок (рис. 4). В качестве основных критериев выбора отвечающие указывали более естественную окружающую среду, отсутствие инвазивных растений, большее разнообразие местных видов растений и ощущение того, что этот пейзаж более зеленый.

Рис. 4. При выборе из четырех различных ландшафтов, встречающихся в Португалии, большинство (75%) предпочло вариант a, на котором отсутствуют инвазивные виды. Рисунок из обсуждаемой статьи в Biological Invasions

Более половины респондентов (55%) на момент прохождения опроса не были знакомы с проектом invasoras.pt. Однако знание об этом проекте значимо влияло на знания об инвазивных видах: знакомые с проектом люди чаще могли правильно назвать два инвазивных вида (89% знакомых с проектом людей правильно назвали A. dealbata против 50% среди не знакомых; O. pes-caprae правильно смогли назвать 60% знакомых с проектом людей и только 20% незнакомых с данным проектом). Также они чаще поддерживали мнение, что инвазивные виды должны быть полностью удалены из экосистемы (96% знакомых с проектом против 68% незнакомых для A. dealbata и 60% против 20% для O. pes-caprae), считали, что инвазивные виды оказывают негативное воздействие (76% против 50%), и вообще чувствовали себя более осведомленными об инвазивных видах (91% против 52%). Можно, конечно, предположить, что те, кто интересуется борьбой с инвазивными видами, лучше знакомы с соответствующими проектами, то есть они лучше осведомлены не благодаря проекту, а, наоборот, знают проект благодаря тому, что интересуются данной областью. Но авторы считают, что даже в этом случае подобные просветительские проекты имеют большое значение и могут помочь в осуществлении контроля за инвазивными видами.

Источник: Bruna Cordeiro, Hélia Marchante, Paula Castro & Elizabete Marchante. Does public awareness about invasive plants pays off? An analysis of knowledge and perceptions of environmentally aware citizens in Portugal // Biological Invasions. 2020. DOI: 10.1007/s10530-020-02247-z.

Елена Устинова

-

Какой только ерундистикой не занимаются эти ботаники...

В отдел пришел новый сотрудник, статный, высокий, красивый и неженатый. Незамужние девушки определили его любовно-эстетический статус как очень высокий и перспективный. Позже вдруг выяснилось, что данный гражданин отсидел за убийство, что в данном отделе он явно инвазивен, после чего его статус резко обнулился.-

Восприятие тоже важно.

Я скачал книгу Сороса "Алхимия финансов". Скукотище. Он недавно вернулся к торговле, но сказал, после издание этой книги больше не имеет преимущество. А идея там такая. Рынок не эффективен. Восприятие формирует рынок, что потом обратно формирует реальность. А ещё Сорос начал как неудачный философ, но преуспел как трейдер. Рынок - проверка философских концепций.

Короче, от восприятие зависит, будут ли что то делать или нет. Население, политики. Хотя объективность таки важнее. Вредные новые виды, борщевик, испанский слизень - 20 см или какие нибудь эвкалипты, вызывающие лесные пожары.

Да и спасают в первую очередь самых милых и красивых видов, коал итд, благородных стерхов и тигров. А с выхухолем правящие власти что то не фотографируются. И их спасают куда меньше.

-

-

При всём вреде для природы, надо таки признать, что инвазивность - природный процесс. В природе гармонии нет. Любое распространение видов идёт за счет прорыва и уничтожение других. Все инвазивные виды - потенциальные новые виды, буйная эволюция в действии, дарвинизм.

Весь вопрос в масштабе, количестве. Если раньше эти явления были редкими, то теперь массовые. Все луга станут порослями борщевика и золотарника с лесом ясеневидного клена. Где жить то нечто не сможет. Кроме завезенных ядовитых жаб и испанских слизней длинной в 20 см. В городах это не так замечается, а для сел актуально.

Но, все это - виды из списка 100 самых инвазивных видов по известной книжке.

Сомневаюсь, что много людей реально пожелает расстаться с их красотой и предпочтет пейзажи с их отсутствием. Многие из них украшают и разнообразят нашу серую природу, находят свое место в экосистемах, привычны с детства.

-

Дети играются в порослях борщевика, где ползают испанские слизни. А кто то ещё удачно потёрся листями борщевика.

Недотрога гималайская буквально течёт нектаром. Сколько то мёда! Кстати, французский мёд из акаций не совсем из акаций, а из инвазивной робинии псевдоакации. Целая индустрия.

Всё не чётко однозначно. Что то страшное гадость. А что то полезно.

Люпин связывает азот. А топинамбур любят животные. С другой стороны, чужеземные раки куда менее мясистые чем местные, которых они выдавливают из природы. Ну и американская mink вытесняет европейскую.

Весь вопрос вред для природы и людей. Да и эти инвазивные виды быстро эволюционируют - дарвин всем на виду, и потенциально новые виды. Аллопатрическое видообразование. -

"вред для людей" - это более-менее понятно. "Вред для природы" - это что? С какой именно точки зрения и в каком масштабе? Чиксулуб - крайне вреден для динозавров, но фантастически полезен для млеков.

-

Тут всё просто. Когда чужой вид вытесняет местных, а то и вообще меняют среду, пейзажи.

(Правда, это явление вообщем то природное. Но природное переселение видов куда менее часто явление, чем при современных технологий.)-

Ну, вытесняет. При этом какие-то местные виды наверняка оказываются в выигрыше. Для кого вред?

Тем более, что вся история наблюдений - от силы пара веков. С точки зрения сообществ - почти ни о чём.

Технологии тут вообще ни при чём. Инвазивному виду достаточно хоть чуть-чуть зацепиться - дальше он сам разберётся. Пары коз на условном кон-тики вполне хватит, чтобы в считанные годы успешно сожрать остров, трансокеанские лайнеры из сваренного под аргоном титана тут вовсе не требуются.-

В том и дело, что сожрут. Данных, много. Даже по древними ныне исчезнувшим сорняками, чего привели средневековые лекари или же монахи (виноградные улитки - постное блюдо). Или же луга превратят в однородные поля какой то самой сильной гадости. Где нечто, кроме одного двух видов не сможет жить, в отличии от устоявшийся сообщества.

Завезенная американская норка вытесняет европейскую норку. Это вред для природы (особо для самой европейской норки).

А на типа кон-тики полинезийцы развезли по всем океанам крыс. А потом как приплыли в Новую Зеландию, так сожрали всех гигантских Моа. И слоновые птицы Мадагаскара. Коренные народы фауну истребляли куда больше, чем современные капиталисты, для плантаций пальмового масла выгоняющие орангутангов.

Впрочем, конечно, что то само время от времени прибывает. Да и иногда вытесняет местных. А некоторые чужеземные виды просто прекрасны. Хоть весь французский мёд из завезённой акаций. Кстати, пасечники говорят, борщевик даёт хороший мёд с ароматом аниса.

В раннем СССР ещё улучшали природу. "Сталинский план по улучшению природы" ли? Всяких животных, рыб привозили и распространяли. Не знаю, сколько польза. Аклиматизировали енотовидных собак ради пушнины. Они прижились, но к тому времени уже дикая пушнина некому не нужна.-

Для европейской норки - вред. Для природы - нет. Однородные луга постепенно заразнообразятся. Истории наподобие смены тундростепи на тундру бывают, но крайне редко. Да и тундра в очередной межледниковый оптимум (который скоро наступит, начхав на Грету) тоже потихоньку заразнообразится.

Конечно, специально свинячить - не стоит, и прибирать за собой, по мере возможности, тоже совсем небесполезно. Но и делать из мухи слона тоже не надо. Борщевик, например, расползается в основном синантропно -

по обочинам, заброшенным полям и газонам. А в нетронутые луга не сильно-то он пролезает. Животинки, конечно, поагрессивнее будут.

Но если отвлечься от человеческих масштабов времени (особенно "цивилизованно"-человеческих) - граждане, не льстите себе, подойдите ближе.-

Если решили сохранять европейскую норку как вид, то вред.

Вообщем то процесс естественный. Очень уж ускорился с человеком, где то в начале 20-ого века, на пике сельского хозяйства. Теперь шубы синтетические, норки не нужны. Да и экспериментальных культур, типа борщевика давно не водят.

А слизни хитрые, прилипают к инструментам. И так путешествуют зайцем. Испанские слизни наверное приползли на север и так, только наверное на тысячилетия. Просто не успели с отступлением ледника.

Но коренные народы даже больше постарались. Как появлялись первые охотники, так вся мегафауна съедалась.

А теперь производят биотопливо. Ради них сажаю масленых пальм. Экологи протестуют, ради пальмового масла орангутангов выживают. В следствии чего производитель биотоплива переключается на другое масло, плохая пресса не нужна.

И рыбу в море мониторят. Переловили, накладывают ограничение. В кораблях вроде даже что то добавляют, чтоб с баластной водой живность не переселялась. И охотничьи хозяйства, смотрят, чтоб была дичь.

Кстати, а вот от попугаев в городах я бы и не отказался. Польза нет, но интересно. Ещё наверное пингвинов бы в Арктику;)

-

-

Пока Индийский континент плыл из Южного полушария в Северное, на его борту отшлифовались два отряда - непарнокопытные и приматы. А потом Индия причалила к Сибири, и произвёла инвазию этих красотулек на остальные континенты.

Так что, выводить дихлофосом теперь людей и лошадей, согласно логике "экологов"?

-

-

-

Сейчас в европейской части России наступает золотарник канадский - незаметное бедствие, а население, ну а что население? У населения своих проблем выше крыши. Что расскажи, что покажи - никто и пальцем не пошевелит, пока гром не грянет. А грянет лет через 200, когда ромашку и колокольчик будет не сыскать.

Последние новости

Рис. 1. По часовой стрелке, начиная с правого верхнего фото: аборигенные (падуб остролистный (Ilex aquifolium), дуб черешчатый (Quercus robur), утёсник европейский (Ulex europaeus)) и инвазивные (кислица козья (Oxalis pes-caprae) и акация серебристая (Acacia dealbata)) для территории Португалии виды растений, изображения которых были использованы в опросе для выяснения осведомленности португальцев об аборигенных и инвазивных видах, а также об отношении к ним. Фотографии с сайта plantarium.ru