Вирус иммунодефицита человека проникает в плаценту, пользуясь белком эндогенного ретровируса

Чаще всего ВИЧ распространяется между клетками классическим путем, как и все вирусы: отпочковывается из одной клетки-жертвы, прикрепляется к поверхности следующей и проникает внутрь. Правда, таким способом ВИЧ может поражать только иммунные клетки, поскольку они несут на себе необходимые для прикрепления вируса рецепторы. Но вирус обнаруживают и в клетках других типов — например, в плаценте. Американские ученые предложили красивое объяснение этому феномену: ВИЧ может пользоваться поверхностными белками других вирусов, чтобы заражать разные клетки. В частности, в плаценте он эксплуатирует белок синцитин, который нужен для слияния ее клеток, а когда-то достался приматам от другого, ныне безвредного ретровируса.

Ретровирусы отличаются от прочих вирусов способностью встраивать свой генетический материал в ДНК человека. На матрице РНК вируса синтезируется ДНК и интегрируется в ДНК клетки хозяина. Но если для некоторых из них человеческий геном служит лишь пересадочной станцией (вирус встраивается, размножается, «вырезается» и выходит наружу), то для других он может стать конечной. Это происходит, если вирус встраивается в геном половой клетки и в результате мутации теряет возможность ее покинуть. Сейчас таких застрявших пассажиров (их называют эндогенными ретровирусами) в наших клетках около сотни тысяч, и некоторые из них клетки успешно привлекли к работе, «нагрузив» полезными функциями. «Элементы» уже рассказывали подробно о некоторых таких случаях: например, о ретровирусах, которые «трудятся» в плаценте или регулируют работу генов в головном мозге и иммунной системе (см. ссылки в конце статьи). Но что произойдет, если вирус, который в клетке «проездом», встретится с другим вирусом, который в ней давно обосновался? Как будет устроено их взаимодействие, и выиграет или проиграет от этого клетка? Авторы недавней работы в Cell Reports описали один из сценариев такой встречи.

В роли транзитного пассажира в этой истории выступил вирус иммунодефицита человека. Исследователей интересовали механизмы, с помощью которых он путешествует между клетками. Самый известный (его можно назвать классическим) — внеклеточный: вирус производит свои белки за счет клетки, одни выставляет на поверхность клеточной мембраны, другие собирает в вирусную частицу, которая затем отпочковывается наружу, захватывая участок мембраны (с встроенными в него вирусными белками) с собой в качестве оболочки. Дальше поверхностные белки прилипают к белкам на мембране новой клетки-мишени (в случае ВИЧ — это рецепторы CD4 и CCR5), и вирус либо погружается в мембрану, либо сливается с ней, но так или иначе содержимое частицы оказывается внутри.

Однако кроме этого пути ВИЧ освоил множество других (подробнее см. L. Bracq et al., 2018. Mechanisms for cell-to-cell transmission of HIV-1). Для начала он научился пользоваться разнообразными клеточными контактами, которые образуют друг с другом клетки-носители CD4 (это в основном Т-хелперные лимфоциты, но также макрофаги и дендритные клетки). Как правило, это разные отростки, которыми клетки дотягиваются друг до друга или обхватывают друг друга (рис. 2, А, В и С). Вирусные частицы путешествуют по цитоскелету (см. картинку дня Раскрашенный цитоскелет) в дальний конец отростка и только там отпочковываются, сразу же проникая в соседнюю клетку.

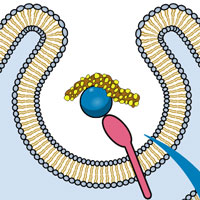

Рис. 2. Неклассические способы распространения ВИЧ (зелено-красные шарики) из зараженной клетки (зеленая) в новую клетку-мишень (розовая). A — по нанотрубочкам (мембранным выростам, соединяющим клетки между собой, см. Tunneling nanotube), B — по отросткам клетки-мишени, C — по отросткам зараженной клетки, D и Е — посредством вирусного и инфекционного синапса (разновидности иммунного), F — через фагоцитоз зараженной клетки, G — через слияние клеток. Изображение из статьи L. Bracq et al., 2018. Mechanisms for cell-to-cell transmission of HIV-1

Точно так же ВИЧ пользуется иммунными синапсами — контактами, которые образуют между собой клетки иммунной системы (подробнее о них см. в новости В иммунной системе человека найден аналог химического синапса, «Элементы», 03.08.2017). Для того, чтобы передать, например, активационный сигнал, клетки соединяются поверхностными белками. Между их мембранами образуется узкая щель, куда выходят вирусные частицы и сразу же атакуют жертву (рис. 2, D и Е). Все эти стратегии передачи обладают тремя преимуществами по сравнению с обычным внеклеточным путем. Во-первых, они точно нацеливают вирус на новую клетку-жертву. Во-вторых, они повышают концентрацию вирусных частиц в точке контакта между клетками, тем самым повышая и шансы на заражение мишени. В-третьих, они делают вирус практически неуязвимым для лекарств на основе антител, которые могли бы его нейтрализовать. В микроскопическую щель между двумя иммунными клетками антитела едва ли проберутся за то время, которое необходимо, чтобы остановить распространение вируса.

Все перечисленные выше варианты передачи ВИЧ между клетками — это просто разновидности классического внеклеточного пути. Однако этот вирус умеет передвигаться и другими тропами. Например, он может заразить макрофаг, который фагоцитирует инфицированную клетку (рис. 2, F). А может и вовсе заставить клетки слиться друг с другом (рис. 2, G) — и таким образом перейдет из одной цитоплазмы в другую, не пересекая никаких мембран. В случае иммунных клеток это работает так: на поверхности инфицированной клетки появляются белки оболочки ВИЧ, с их помощью клетка прилипает к новой мишени, и их мембраны сливаются.

Во всех этих случаях ВИЧ передается только между иммунными клетками, на поверхности которых есть рецептор CD4. Тем не менее, иногда следы вируса (ДНК и РНК) обнаруживают и в других клетках, которые не несут CD4 — например, в клетках головного мозга или плаценты. Сам по себе ВИЧ проникнуть в них не может, но известен один механизм, с помощью которого он «обманывает систему». Это псевдотипирование (см. Y. Tang et al., 2014. Infection of female primary lower genital tract epithelial cells after natural pseudotyping of HIV-1: possible implications for sexual transmission of HIV-1). Работает это в том случае, когда ВИЧ заражает клетку совместно с каким-то другим вирусом — например, вирусом везикулярного стоматита (это легко может произойти в организме больного СПИДом человека с подавленным иммунным ответом на вирусы). При этом на поверхности инфицированной клетки появляются белки оболочки другого вируса, и когда частицы ВИЧ отпочковываются, то подхватывают чужие поверхностные белки. Так вирус приобретает способность заражать несвойственную ему мишень — например, в случае везикулярного стоматита это клетки эпителия.

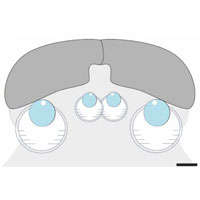

Авторы обсуждаемой статьи предположили, что подобное псевдотипирование имеет место и в плаценте. Дело в том, что внешний слой плаценты, который ближе всего находится к материнским тканям, состоит из слившихся клеток — синцития (точнее, синцитиотрофобласта). Такая конструкция позволяет лучше защищать эмбрион от агрессивных веществ или клеток из материнской крови, поскольку сквозь гигантскую многоядерную клетку пройти сложнее, чем просочиться между отдельными клетками. Слиянием клеток трофобласта управляют белки синцитины: синцитин-1 и синцитин-2. А они, в свою очередь, достались приматам от ретровируса, который «застрял» в их геноме более 25 миллионов лет назад. По природе своей синцитины — это вирусные белки оболочки, «одомашненные» плацентой приматов. Поэтому исследователи предположили, что ВИЧ может пользоваться и этими белками, чтобы вызывать слияние зараженной клетки с соседями и таким образом распространяться по плаценте.

В качестве образцов авторы работы использовали три плаценты, полученные у ВИЧ-положительных женщин после родов. Все три пациентки принимали антиретровирусную терапию, и вирус в их крови практически не обнаруживался. Тем не менее, во всех трех плацентах исследователи разглядели вирусную РНК: в двух образцах — менее 10 на 1000 клеточных ядер, а в одном — целых 114 меток на 1000 ядер. Примерно в 80% случаев, по их подсчетам, вирус заразил клетки трофобласта, а в оставшихся 20% — другие типы клеток плаценты. Точно так же и ДНК вируса (точнее, ДНК-прообраз вирусной РНК) обнаружился не только в синцитиотрофобласте, но и во внутренних (по отношению к зародышу) слоях трофобласта. Это значит, что ВИЧ все-таки смог преодолеть плацентарный барьер.

Рис. 3. Следы ВИЧ в плаценте. На всех фотографиях вирусная РНК окрашена в красный. Клеточные ядра фиолетовые (сверху) или синие (снизу). Изображение из обсуждаемой статьи в Cell Reports

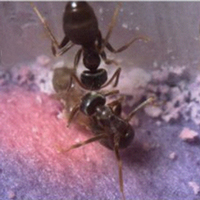

На следующем этапе нужно было проверить, как вирус мог первый раз попасть в клетки плаценты. Авторы работы предположили, что синцитин позволяет зараженным Т-клеткам сливаться с клетками трофобласта. Они попробовали воспроизвести эти события на модельных клетках. В качестве инфицированного донора они использовали клетки Юркат (см. Jurkat cells) — это культура Т-клеточной лимфомы — и не только заразили их ВИЧ, но и заставили экспрессировать синцитин. Реципиентом вируса стали клетки TANI — это линия HeLa, которая при заражении ВИЧ начинает производить зеленый флуоресцентный белок. Кроме того, на поверхности HeLa много рецепторов к синцитину (ASCT2), что делает их готовой мишенью для слияния. Оказалось, что за несколько дней совместной жизни в культуре клетки Юркат и TANI действительно многократно сливаются и образуют гигантские многоядерные клетки, естественно, ВИЧ-положительные. Если же клетки-доноры были лишены синцитина, то никакого слияния и, следовательно, заражения не происходило.

Рис. 4. В — динамика слияния клеток и распространения ВИЧ. С — зараженные клетки в культуре с Т-лимфоцитами, экспрессирующими синцитин. D — отсутствие заражения в культуре с Т-лимфоцитами без синцитина. Изображение из обсуждаемой статьи в Cell Reports

Вслед за тем авторы работы проверили, может ли заражение происходить более классическим путем, через псевдотипированные вирусные частицы с синцитином на поверхности? Они собрали частицы ВИЧ из среды культивирования клеток Юркат и обработали ими культуру TANI. Заражение действительно произошло, однако далеко не во всех клетках. Из этого исследователи заключили, что такой путь распространения ВИЧ тоже возможен, но слияние клеток встречается чаще.

Свой эксперимент они повторили на культуре клеток трофобласта, которые экспрессируют синцитин. Их тоже «поселили» вместе с инфицированными Т-клетками, на поверхности которых есть рецептор синцитина, и через несколько дней в трофобласте обнаружили вирусную РНК. Процесс распространения вируса удалось остановить, применив белок-ингибитор синцитина: в его присутствии количество зараженных клеток снизилось на 80%. Помогла также антиретровирусная терапия: под действием препаратов вирус заразил в три раза меньше клеток. Тем не менее, окончательно «выдавить» вирус из трофобласта это не помогло.

Рис. 5. Н — заражение клеток ВИЧ в отсутствие (слева) и присутствие (справа) антиретровирусного препарата. I — количество клеток трофобласта, зараженных двумя типами ВИЧ в контроле и под действием антиретровирусной терапии. Изображение из обсуждаемой статьи в Cell Reports

Таким образом, исследователи выстроили цепь распространения ВИЧ в организме беременной женщины. Вначале вирус инфицирует Т-лимфоциты. Они достигают внешних слоев плаценты, а поскольку иммунные клетки экспрессируют белок, с которым связывается синцитин, а на клетках трофобласта много синцитина, происходит слияние. Так ВИЧ попадает внутрь плаценты. Дальше он может распространяться внутри синцития по мере того, как к нему присоединяются новые клетки. Либо может отпочковываться от синцитиотрофобласта, захватывая на свою поверхность синцитин — и благодаря этому может поражать другие клетки плаценты.

На последнем этапе работы ученые подтвердили, что это свойственно реальным вирусным частицам из организма женщин, участвовавших в эксперименте. Для этого полученные от них плаценты обработали реагентами (это антибиотик иономицин и ПМА, агонист протеинкиназы С), которые позволяют реактивировать «спящий» в клетках ВИЧ. Затем участки плаценты культивировали вместе с клетками TANI (теми, что светятся зеленым при заражении) — и через 5 дней обнаружили свечение как в отдельных клетках, так и в синцитиях.

Вырисовывается красивая картина отношений между двумя ретровирусами: старым, «немощным», застрявшим навеки в геноме человека эндогенным ретровирусом и молодым, перспективным, рвущимся в бой вирусом иммунодефицита человека. Пусть старый вирус уже утратил хватку и давно служит верой и правдой тому хозяину, которого он должен был использовать как платформу для размножения, но он еще способен помочь молодому собрату покорить новые вершины. И вот старый вирус жертвует свой белок синцитин, с помощью которого молодой получает возможность захватывать новые, не характерные для него клетки.

Впрочем, особенного успеха ВИЧ не добивается даже с чужой помощью. Как бы он ни прятался от иммунной системы, какие бы резервуары ни образовывал в клетках плаценты, антиретровирусная терапия догоняет его и там. По крайней мере, дети всех трех пациенток, которые участвовали в этом исследовании, родились здоровыми и ВИЧ-отрицательными. А значит, альтернативные способы распространения не увеличивают шансы ВИЧ на передачу по наследству, и их стоит рассматривать скорее как пример взаимопомощи из мира вирусов.

Источник: Y. Tang, B. O. Woodward, L. Pastor, A. M. George, O. Petrechko, F. J. Nouvet, D. W. Haas, G. Jiang, J. E. K. Hildreth. Endogenous retroviral envelope syncytin induces HIV-1 spreading and establishes HIV reservoirs in placenta // Cell Reports. 2020. DOI: 10.1016/j.celrep.2020.03.016.

См. также:

1) Предки человека заимствовали полезные гены у вирусов, «Элементы», 22.10.2008.

2) Вирус, встроившийся в геном наших предков, влияет на работу мозга, «Элементы», 19.11.2013.

3) Регуляторные элементы вирусного происхождения помогают работе нашего иммунитета, «Элементы», 15.03.2016.

Полина Лосева

хмм... по моему, этот старый вирус добился наилучшего возможного результата. Им заражены ВСЕ клетки ВСЕХ приматов планеты. ВИЧи и коронавирусы нервно курят в сторонке

-

А какому именно коронавирусу? Это целое семейство.

А вы думаете сюда массы заходят? Мне казалось тут строго определенная публика, в основном умеющая искать информацию и определяться с уровнем ее достоверности. Т.е. для аудитории этой площадки это не нужно и не интересно.-

>>А какому именно коронавирусу?

Можете включить все и сразу. Начните хотя бы с SARS-CoV-2

>>А вы думаете сюда массы заходят?

Я это знаю.

>>Мне казалось тут строго определенная публика

Она везде строго определенная.

>>умеющая искать информацию и определяться с уровнем ее достоверности

Не факт.

>>Т.е. для аудитории этой площадки это не нужно и не интересно.

Это аргумент, безусловно сильный. Благодарю, вопросов больше не имею.-

>>А какому именно коронавирусу?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Вводите в поисковую строку "sars-cov-2". Читаете. Если хотите все и сразу, могу еще посоветовать почитать г-на Дростена, он в т.ч. специалист по инфекциям летучих мышей.

Можете включить все и сразу. Начните хотя бы с SARS-CoV-2>>умеющая искать информацию и определяться с уровнем ее достоверности

Пожалуйста, не вырывайте из контекста. Я не преподносил это как факт.

Не факт.>>А вы думаете сюда массы заходят?

А, ну раз уж вы знаете, то нужно немедленно начинать писать.

Я это знаю.

-

-

Вирус НЕ ЯВЛЯЕТСЯ жизнью. Вирус НЕ ОБЛАДАЕТ ни волей, ни целью, ни какими-то признаками жизнедеятельности, ни структурами, где эта жизнедеятельность может протекать. Вирус - сбойная программа функционирования клеток и межклеточного взаимодействия.

Не вирус внедряется в клетку, а клетка захватывает вирусную частицу.

Не вирус размножается, а клетка размножает вирус, пользуясь своими механизмами, отрабатывая "съеденную" программу.

Не вирус производит свои белки, а клетка производит вирусные белки, воспринимая вирусную программу как свою.

Это важные "нюансы", которые сразу же отличают специалиста от околонаучного журналиста "гуманитарного склада".

-

Уважаемый 17th Guest! Вам не кажется, что вы слишком большую роль в языке отводите журналистам? Вовсе не журналисты рассматривают вирус (и не только) как субъект действия, а сам язык. Иначе как вы объясните фразы "Мне в палец вонзилась заноза", "Камень ему угодил прямо в глаз", "Земля ушла у меня из-под ног" и т. д.?

Но главное в вашем комментарии не это. Какая бы ни была у вас точка зрения, она не дает вам права переходить к личным выпадам. Этот комментарий мы пока оставим, но если вы еще позволите себе переход на личности, ваши комментарии будут удалены, а вы рискуете быть забанены.

"Я взял свежеобтесанную доску и мне в палец вонзилась заноза."

"Стоящий поодаль противник раскрутил пращу и камень угодил ему прямо в глаз."

"Вдруг, в глазах помутилось, и земля ушла у меня из-под ног."

Описывать вирус как субъект действия - это, увы, распространённая ошибка научно-популярной литературы. Так проще и образней, но, к сожалению, больше вредит, чем помогает читателям понять суть проблемы. Иногда такие фразы встречаются и в научной литературе - увы, распространённое заблуждение упрощений, как и использование в корне неверной формулы E=mc^2.

Быть ближе к науке, быть солидным научно-популярным изданием, подтягивать читателей на уровень выше или стараться приблизиться к "домохозяйкам" и делать ставку на популярность - это выбор редакции, и с моей стороны по этому вопросу никаких претензий быть не может. Выбор Ваш, я лишь отметил неточности подачи информации в статье.

Последние новости

См. также

Рис. 1. Пути распространения вируса иммунодефицита человека через плаценту. Вначале инфицированная клетка (HIV+ cell) сливается с одной из клеток верхнего слоя плаценты. Дальше возможно несколько вариантов развития событий: либо эти клетки продолжают сливаться друг с другом (cell-to-cell via syncytin), либо они выделяют обычные частицы ВИЧ (cell-free HIV), которые заражают иммунные клетки, либо частицы ВИЧ, которые несут «белок слияния» синцитин на поверхности (syncytin pseudotyped HIV) и благодаря этому могут заражать другие типы клеток. Изображение из обсуждаемой статьи в Cell Reports