Генно-модифицированные бактерии защитят пчел от вирусов и клещей

Медоносные пчелы по всему миру страдают от паразитических клещей Varroa destructor, которые не только ослабляют насекомых, высасывая из них гемолимфу и жировую ткань, но и заражают опасным вирусом деформации крыльев (DWV). Американские ученые показали, что и с клещом, и с вирусом можно бороться при помощи бактерий Snodgrassella alvi, обитающих в пчелином кишечнике. Этих бактерий удалось генетически модифицировать таким образом, чтобы они производили двухцепочечную РНК, соответствующую участкам генома либо вируса, либо клеща. В первом случае двухцепочечная РНК, попадая из кишечника пчелы в ее ткани и органы, запускает механизм РНК-интерференции, помогающий пчеле справиться с вирусной инфекцией. Во втором случае тот же механизм отключает в клетках клеща жизненно важные гены, фактически заставляя клеща самоуничтожиться.

Медоносную пчелу (Apis mellifera) мы ценим не только как производителя мёда и других продуктов пчеловодства, но и как эффективного опылителя культурных растений и удобный модельный объект разнообразных биологических исследований.

Пчелы — нежные создания. Характерная для пчел высокоразвитая социальность, при всех ее преимуществах, имеет и оборотную сторону: жизнь в больших сплоченных коллективах повышает уязвимость насекомых к некоторым паразитам и инфекциям. Серьезный ущерб пчеловодству приносят распространившиеся по всему миру паразитические клещи Varroa destructor (рис. 1 и 2). Они не только ослабляют насекомых, питаясь тканями взрослых особей, личинок и особенно куколок, но и способствуют распространению опаснейшего вируса DWV (Deformed wing virus, вирус деформации крыльев).

Рис. 2. Клещи Varroa destructor на спинке медоносной пчелы. Когда пчела ползает внутри улья, клещи могут переползать на других пчел или на личинок. Фото с сайта geneticliteracyproject.org

Недавно специалисты начали разрабатывать новый перспективный подход к защите пчел от подобных напастей, основанный на использовании механизма РНК-интерференции (RNA interference). Этот механизм имеется у многих эукариот (см.: Дрожжи отказались от противовирусной защиты, чтобы приютить вируса-убийцу, «Элементы», 22.09.2011). Его исходной функцией, по-видимому, является защита от РНК-вирусов. Триггером для запуска механизма РНК-интерференции служит появление в клетке двухцепочечной РНК (dsRNA). Когда это происходит, система РНК-интерференции начинает уничтожать все РНК с такой же последовательностью нуклеотидов (в том числе и обычные, одноцепочечные).

РНК-интерференция лежит в основе широко используемой в экспериментальной биологии методики подавления экспрессии генов (Gene knockdown). В организм вводят dsRNA с нуклеотидной последовательностью, совпадающей с участком гена, который ученые хотят отключить. Тем самым активируется система РНК-интерференции, которая начинает исправно уничтожать матричные РНК, считанные с данного гена. В результате белок, кодируемый геном, перестает синтезироваться.

Ранее уже было показано, что при помощи РНК-интерференции в принципе можно помочь пчелам справляться как с вирусами (включая DWV), так и с эукариотическими паразитами (включая клещей). В первом случае используется dsRNA с последовательностью, совпадающей с участком вирусного генома. Когда такая РНК попадает в клетки пчелы, пчелиная система РНК-интерференции начинает эффективно уничтожать вирусные РНК. Во втором случае последовательность dsRNA должна совпадать с участком какого-нибудь жизненно важного гена клеща (или, для верности, сразу с несколькими участками нескольких важных генов). Когда такая dsRNA попадает в клеща, тот фактически совершает самоубийство: его собственная система РНК-интерференции по команде послушно отключает необходимые для жизни клеща гены.

Но как доставить dsRNA в клетки пчел и клещей? Понятно, что делать им индивидуальные инъекции не очень практично. Хорошая новость состоит в том, что, как выяснилось, никаких инъекций для этого не нужно: достаточно просто подмешать РНК пчелам в корм (S. D. Desai et al., 2012. Reduction in deformed wing virus infection in larval and adult honey bees (Apis mellifera L.) by double‐stranded RNA ingestion). Двухцепочечные РНК благополучно проникают из пищеварительного тракта пчелы не только в клетки самой пчелы, но и в клетки клеща, который пожирает ее гемолимфу и жировое тело. Может показаться странным, что, имея изощренную систему РНК-интерференции для борьбы с dsRNA внутри клеток, эти животные не удосужились обзавестись нормальными ферментами для уничтожения dsRNA в пищеварительном тракте. Но таковы факты: dsRNA из кишечника пчелы как-то добирается до тканей и органов как пчелы, так и клеща.

Но есть и плохая новость, состоящая в том, что синтез двухцепочечных РНК — удовольствие не из дешевых, и к тому же эти РНК в природных условиях быстро разрушаются. Поэтому защищать пчел, подкармливая их специально синтезированными dsRNA — идея, может быть, и красивая, но тоже не очень практичная.

Статья американских биологов, опубликованная 31 января в журнале Science, сообщает об изящном решении этой проблемы. Авторы сумели поместить внутрь пчелы настоящую живую фабрику по производству dsRNA с заданной последовательностью нуклеотидов.

В роли фабрики выступает симбиотическая бактерия Snodgrassella alvi — типичный обитатель пчелиного кишечника. В бактерию внедряется плазмида, обеспечивающая производство dsRNA. Для этого участок плазмидной ДНК с нужной (например, вирусной) последовательностью нуклеотидов помещается между двумя промоторами, расположенными на разных нитях ДНК. Эти промоторы обеспечивают «встречную» транскрипцию сразу обеих комплементарных нитей ДНК на участке между промоторами. В итоге получаются две одноцепочечные РНК, комплементарные друг другу, которые сами сворачиваются в двухцепочечную РНК. Использование модифицированных симбиотических бактерий для производства и доставки dsRNA в клетки хозяина ранее уже было апробировано на других насекомых — клопах Rhodnius prolixus, переносчиках болезни Шагаса, и западных цветочных трипсах, опасных вредителях культурных растений (M. M. A. Whitten et al., 2016. Symbiont-mediated RNA interference in insects)

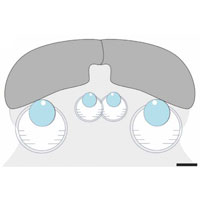

Для начала авторы убедились, что генно-модифицированные бактерии S. alvi жизнеспособны и успешно приживаются в кишечнике пчел (насекомых предварительно кормили антибиотиком, чтобы удалить конкурирующую микрофлору). Дальнейшие эксперименты показали, что производимые бактериями dsRNA успешно распространяются, попадая в самые разные ткани и органы пчелы, и что это приводит к активации пчелиных генов, участвующих в иммунном ответе на dsRNA, в том числе и генов системы РНК-интерференции. На этом этапе использовались бактерии, производящие dsRNA с последовательностью нуклеотидов, не совпадающей ни с какими пчелиными генами.

Затем ученые проверили, можно ли таким способом подавить экспрессию какого-нибудь гена пчелы. Для этого эксперимента выбрали ген InR1, кодирующий инсулиновый рецептор. Пчелам в кишечник поселили бактерий S. alvi, производящих dsRNA, соответствующую участку этого гена. В результате у пчел действительно понизилась экспрессия InR1. У пчел ожидаемым результатом ослабления функции инсулинового рецептора является активизация пищевого поведения и ускоренный набор веса. Именно это и произошло: пчелы с генно-модифицированными бактериями в кишечнике заметно растолстели по сравнению с контрольными пчелами.

В следующем эксперименте было проверено, могут ли ГМ-бактерии защитить пчелу от вируса DWV (рис. 3). Сначала пчел заражали бактериями, которые либо не производили никаких dsRNA (Plasmid pNR на рис. 3), либо синтезировали dsRNA с последовательностью гена зеленого флуоресцирующего белка (pDS-GFP), либо продуктом жизнедеятельности бактерий была dsRNA с вирусной последовательностью (pDS-DWV2). Затем пчелам делали инъекцию вируса DWV (Injection DWV на рис. 3), а в качестве контроля использовали инъекцию физраствора (PBS).

Рис. 3. Генно-модифицированные бактерии защищают пчел от вируса DWV. A — схема плазмиды, которую внедряли в бактерий S. alvi перед тем, как заразить бактериями пчел. Схема показывает, что в плазмиде присутствует кусочек вирусного генома (DWV genome), заключенный между двумя промоторами (стрелки), что обеспечивает производство dsRNA. B — выживаемость пчел после инъекции вируса (сплошные линии) или физраствора (пунктирные линии). По горизонтальной оси — время в сутках после инъекции, по вертикальной — процент живых пчел. Видно, что наименьший ущерб вирус причинил пчелам, у которых в кишечнике жили бактерии с плазмидой, производящей dsRNA с вирусной последовательностью (сплошная сиреневая линия проходит выше, чем серая и желтая). Остальные пояснения в тексте. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Эксперимент показал, что бактерии с плазмидой pDS-DWV2 значимо повышают выживаемость зараженных вирусом пчел по сравнению с двумя другими вариантами ГМ-бактерий.

В заключительном эксперименте проверялась возможность борьбы с клещами Varroa при помощи сидящих в кишечнике пчелы генно-модифицированных бактерий, производящих dsRNA с последовательностью, соответствующей кусочкам 14 жизненно важных генов клеща (плазмида pDS-VAR). Пчел заражали ГМ-бактериями, а спустя пять суток на пчел сажали клещей. Выяснилось, что смертность клещей резко повышается, если в кишечнике пчелы живут бактерии с плазмидой pDS-VAR (рис. 4).

Рис. 4. Генно-модифицированные бактерии с плазмидой pDS-VAR (производящие dsRNA с фрагментами последовательностей 14 генов клеща) значимо повышают смертность клещей Varroa, паразитирующих на пчелах. График показывает выживаемость клещей, обозначения как рис. 3. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Генно-модифицированные бактерии успешно передаются от пчелы к пчеле в лаборатории, но еще предстоит проверить, насколько такая передача будет эффективна в больших ульях. Авторы подчеркивают, что до практического применения метода еще далеко. Есть надежда, что эффективность метода можно сильно повысить — например, подавив у бактерий активность рибонуклеазы III (ribonuclease III). Кроме того, необходима тщательная проверка на безопасность. В конце концов, должны же мы быть уверены, что генно-модифицированные бактерии или их плазмиды, смертельные для вирусов и клещей, не разбегутся повсюду, эволюционируя, перепрыгивая на другие виды и вызывая непредсказуемые изменения в экосистемах.

Источник: Sean P. Leonard, J. Elijah Powell, Jiri Perutka, Peng Geng, Luke C. Heckmann, Richard D. Horak, Bryan W. Davies, Andrew D. Ellington, Jeffrey E. Barrick, Nancy A. Moran. Engineered symbionts activate honey bee immunity and limit pathogens // Science. 2020. V. 367. P. 573–576. DOI: 10.1126/science.aax9039.

-

Довольно странно, что от такой напасти нет защиты.

Это же, выходит, можно любых живых существ , очень-очень аккуратно "вырезать" из природы, дав им всего-то поесть симбиотических бактерий с этакими вставочками, отключающими жизненно важные гены?

И нас в том числе? Притом, чуть ли не по любому признаку выбранных конкретных из нас...

Надеюсь, я не так что-то понял.

А то

Тревожно как-то...-

Как я понял, чтобы "вырезать" вид, нужно соблюдение ряда условий:

1. Организм должен запускать на исполнение код из кишечника -двухцепочечные РНК. Эта особенность и клещей, и пчёл отмечена в статье особо ("может показаться странным...")

2. Организм должен критически зависеть в пищевом плане от генераторов РНК-убийц (т.е. когда клещи питаются только пчёлами)

3. Кто-то должен сконструировать сложный код РНК-убийц так, чтобы он бил сразу по нескольким критически важным генам (чтобы нельзя было спастись мутациями и вариативностью).

4. Нужно обеспечить стабильную генерацию РНК-убийц в окружающей среде - пчёлы должны заражаться бактериями и нормально жить с ними, бактерии должны сохраняться в популяции пчёл, и не проигрывать конкурентную борьбу "диким" штаммам. Подозреваю, код РНК-убийц может тоже быть испорчен мутациями.-

"1. Организм должен запускать на исполнение код из кишечника -двухцепочечные РНК. Эта особенность и клещей, и пчёл отмечена в статье особо ("может показаться странным...")"

Да, похоже, что у млекопитающих такого не бывает: https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_interference#Variation_among_organisms

"3. Кто-то должен сконструировать сложный код РНК-убийц так, чтобы он бил сразу по нескольким критически важным генам (чтобы нельзя было спастись мутациями и вариативностью)."

Более того: судя по Рис.3 и Рис.4, эффект двухцепочечных РНК оказывается далеко не стопроцентным. Не связано ли это как раз с вариативностью (какую РНК ни подбери - у части пчёл и клещей всё-таки окажутся другие генные аллели, на которые она не действует?)

-

-

А в общем, конечно, когда генетическое программирование станет делом понятным, лёгким и дешёвым - нас, помимо радостей избавления от вирусов, раков и ген.дефектов, ждут прелести попадания генной инженерии в руки криминала и политиков.

И это будет бифуркацией покруче, чем атомтех, с его хиросимами, бомбами и энергетикой.-

Да уж. Решат уничтожить какого-нибудь диктатора или наоборот, диссидента. Добыть его ДНК просто. Потом сконструируют бактерию, которая будет проверять несколько мест из ДНК организма, в котором она находится. Если совпало - запустит убийство. Эти бактерии будут безобидно циркулировать среди населения, пока ими не заразится намеченная жертва. Если у нее есть брат-близнец, то ему не повезло...

-

Вы забыли самое главное : пока бактерия (точнее, достаточно крупная популяция) будет циркулировать в поисках цели, она неизбежно изменится (мутации, сэр!), и совсем не факт, что она убьет кого надо.

Говорить об одной бактерии и об одном человеке бессмысленно. Нужно исследовать взаимодействие популяций, а это уже оценка вероятностей и пр. пр.

-

-

-

Мне график тоже показался странным. Можно предположить, что клещей было слишком много - и тогда за пределами графика "дикий" вариант выйдет на плато, а в "культурном" клещи вымрут... но это гадание. В нынешнем виде график этого не показывает.

Но в любом случае - есть защита от вирусов.-

Не защита, а, как говорил товарищ Сухов "лучше, конечно, сначала помучиться". Все равно вирус убивает пчел, но менее эффективно.

-

В моём комменте речь шла про клещей, а не про вирус.

Говоря о вирусах... пчёл убивает даже не вирус (DWV), а простой физраствор (PBS), судя по графику. Возможно, часть умерла просто от старости/превратностей жизни, или от травм, вызванных инъекциями PBS/DWV.

Опять же, из статьи можно понять что атаке подвергался всего один вирусный ген. Возможно, часть вирусов смогла мутировать. Если в dsRNA будет закодировано полгенома, то вирус ничего с этим поделать не сможет.

-

-

-

Мёд-то ладно. А вот на пчёлах клещи бы с радостью написали "Содержит ГМО" - чтобы избегать употребления. В статье, по сути, показана реализация бытового, народного понимания "опасного ГМО" - "попил водички с генами козлят, сам козлёночком стал".

Удивительно что простой, ничем не защищённый РНК-код может проходить кишечник, и запускаться на исполнение внутри...-

Мне это тоже поразительно.

Справедливости ради, всё же уточню: запускается не "на исполнение", а пока только "на РНК-интерференцию". Возможная (?) разница в том, что для РНК-интерференции достаточно коротких (десятки нуклеотидов) dsРНК. Может, они проникают легче?

Но все равно поразительно. Причем показано в опытах на разных животных - но, к счастью, не млекопитающих, а только беспозвоночных. Да и то не всех: пишут ( https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_interference#Variation_among_organisms ), что у дрозофил вроде бы НЕ наблюдается.

Даже возникает мысль: а вдруг это специфическое свойство "стадных" (держащихся тесными группами) видов беспозвоночных, предназначенное для противовирусной защиты? Одна особь заболела -> выделяет вирусы и dsRNA -> они ОБИЛЬНО попадают в организм сородичей при тесных контактах -> многочисленные короткие фрагменты dsRNA всасываются быстрее "нормальных" вирусных частиц, попадают почти в каждую клетку и иммунизируют ее раньше, чем вирус успеет размножиться?-

> Справедливости ради, всё же уточню: запускается не "на исполнение", а пока только "на РНК-интерференцию".

Ну какая разница. "Исполнение" в биологии - синтез белков, влияние на регуляторные участки, модификация ДНК/РНК и т.п. В нашем случае после появления таких dsRNA их аналоги в клетке уже не появятся - т.е. ожидаемый эффект достигнут.

Я, правда, - диванный эксперт и не очень понял детали (в частности - сохраняются ли "модельные" dsRNA, или система РНК-интерференции их постоянно тоже уничтожает? Если так, то нужен постоянный приток dsRNA в клетку/организм).

-

-

Важное уточнение: оказывается, существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ каналы, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО пропускающие чужую двухцепочечную РНК в клетку!

Такие каналы есть даже у людей: https://en.wikipedia.org/wiki/SIDT1 .

Впрочем, у людей они пропускают только "в клетку" из межклеточной среды, но вряд ли "из кишечника". Зато у C.elegans они пропускают и из кишечника: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191009003424?via%3Dihub .

Как считается, они предназначены именно для противовирусной защиты (см. мой предыдущий комментарий выше). У людей механизм "взаимной противовирусной иммунизации", по-видимому, работает между соседними клетками - но не между разными людьми. А у беспозвоночных, живущих в ОЧЕНЬ тесных пищевых контактах - может работать и между особями. Если данный вид имеет проницаемый для dsRNA кишечник.-

Моё наивное мышление сразу говорит, что это замечательно. Это даёт возможность решать проблемы, решаемые уничтожением нужных РНК, посредством банальных инъекций. Вколол растворчик - и у тебя в клетках набор нужных dsRNA. Интересно, с вирусами человека - всеми этими коронавирусами, гриппами и прочей персистентной фигней так бороться можно?

Создать dsRNA с десятком жизненно важных для простуды генов (чтобы точечными мутациями спастись нельзя было), объявить "неделю без гриппа" по всей стране/шарику, и вкалывать всей популяции каждое утро?

-

@

Дикие пчелы ни в чем не нуждаются. Речь идет об увеличении себестоимости пром.меда. Ах, баночка мёда подорожает! В 2 раза!! Давайте выведем в пробирке сверхпчелу!!! Как бы не пришлось потом выводить сверхчеловека, способного жить только в пробирке...

-

-

-

От клещей тоже. Этот паразит - пришлый, и пчёлы к нему и принесённому им вирусу уязвимы, он не член местной устоявшейся экосистемы.

Из Википедии: «Впервые был обнаружен в Южной Азии, в 1970-х годах достиг Западной Европы и Южной Америки, а в 1980-х годах добрался до США. В результате, распространился почти по всему миру (кроме Австралии), нанося при этом серьёзный ущерб пчеловодству. Сегодня можно предположить, что все колонии медоносных пчел в местах распространения клеща Varroa destructor заражены им. Вследствие этого неоднократно отмечалась массовая гибель пчёл в различных странах мира.»

-

А вы сами-то покупаете только продукты ЭКО-БИО, электричество вырабатываете крутя педали и т.д? И покупая компьютер - вы учитывали фактор сколько его производство дало выбрасов? Сдаётся мне, что потребителю пофиг. Но вы конечно всё равно можете людям мораль почитать. Цена имеет значение, у вас же одни бесполезные эмоции в сообщении.

-

Есть цена и цена. Одно дело, если повысится цена баночки меда. Совсем другую цену придется заплатить за создание живой фукусимы, свободно перемещающейся по миру.

Антиклещевой порошок дорог, потому что быстро разлагается на воздухе? Ну, так надо работать над улучшением его свойств.-

А вам всё равно не понравится, не угодить, т.к. будете говорить что химия и медленно разлагается. Также вам надо ещё раз повторить? Одна из целей - улучшить опыление. Т.е. повысить урожайность обширного спектра культур. Т.е. вообще собирать выше урожаи, не только мёд.

-

Я пытаюсь повернуть вас к мысли о том, что повышать урожайность ради урожайности - это узко. На первом месте всегда человек и его безопасная среда обитания. Тут не только химия или ГМО, а вообще всё, это общий подход. Цена товара измеряется деньгами, а цена безопасности - жизнями. То-то сейчас фукусимские инвесторы чешут репы, мол, эх, жалко было бабок стену повыше сделать... Так там случилось локальное ЧП. А тут предлагают свинтить супербактерию, запустить ее внутрь пчелы и пустить летать по белу свету. Риск несопоставимый и, главное, непредсказуемый.

Нужно считать ВСЕ риски, а не только деньги - вот смысл моих постов.

Ох, как бы мед не подорожал... Семь лет мак не родил, а голоду не было-

Люди столько времени тратят на работу, что просто отдают жизни за не такие уж большие деньги. Так что не надо считать жизнь бесценной.

-

Это смотря чья жизнь. Если среднестатистического землянина, то как бы и фиксней. А как насчет своей?

Своя шейка - копейка, а чужая головУшка - полУшка(с).-

Я про себя скорее и пишу. Потратил кучу времени на зарабатывание денег, на квартиру, на материальные вещи. И таких как я - миллиарды. Да, я готов рисковать жизнью, если это даёт шанс жить нормально. Люди готовы рисковать, нравится вам это или нет. Другого человечества для вас нет.

-

Риск - часть моей профессии, вообще-то...))) Мне нравится полировать кровь риском, но только тогда, когда я знаю большинство риск-факторов. Это некий наркотик даже, но мой личный. А когда дядя за бугром придумывает новый риск-фактор и молча вбрасывает в мою жизнь, потому что ему хочется заработать новые бабки, то мне хочется дать по жопе этому дяде. Рискуй сам и на свои.

"Жить нормально" - философский вопрос, жестко связанный со смыслом жизни. Норма у каждого своя, а неравенство, понимаемое как разность потенциалов, вообще источник движения.

Лично я воспринимаю как ненормальность исчезновение многих вкусов, ну, хоть бы и у помидоров. Сливочное масло будет на столе у каждого, если синтезировать его из нефти и разбавить пальмовым. И т.д. А с алкоголем как быть, если отказаться от вкусов?

-

-

-

-

-

-

По поводу вымирания и экологии, пчел все же 10000 видов или типо того. Можно понять так что в новостях речь об одном.

2. Ждём.

3. Предлагаем лечить пчёл ГМ бактериями.

Профит ведь ?

И ещё аспект не связанный с корпорациями:

Естественный отбор у пчёл был сломан, их подкармливают, их разводят с потерей разнообразия. Вместо костылей из ГМ бактерий не правильнее было бы заняться выведением здоровых пород?

Последние новости

Рис. 1. Брюшко медоносной пчелы Apis mellifera c присосавшимся клещом Varroa destructor на обложке свежего выпуска журнала Science. Фото © Alexander Wild