Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2

Несмотря на то, что в 2018 году в физике элементарных частиц совсем ярких сенсаций не произошло, работа теоретиков и экспериментаторов была очень продуктивной. В первой части обзора основных результатов этого раздела физики мы говорили об успехах Большого адронного коллайдера, ситуации в исследованиях при низких энергиях и о планах по строительству новых установок. Во второй части обсуждаются главные достижения в физике нейтрино и результаты астрофизических наблюдений, полученные в прошедшем году.

Нейтрино

Нейтрино — уникальные частицы. Физика нейтрино отличается от исследований на коллайдерах не только предметом исследований, не только инструментарием, но и ожиданиями самих ученых. Если на коллайдерах эпоха гарантированных фундаментальных открытий закончилась и дальше мы исследуем микромир практически вслепую, то нейтринные исследования совершенно точно принесут ответы на целый список важных вопросов: каковы массы нейтрино, чему равны параметры смешивания, есть ли в нейтринном секторе CP-нарушение и насколько сильно оно, совпадают ли нейтрино со своими античастицами или нет (или, другими словами, майорановские это частицы или дираковские), существуют ли дополнительные типы нейтрино и каковы они. На все эти четко поставленные вопросы мы рано или поздно получим количественные ответы, надо лишь дальше развивать технику и методику эксперимента.

В последние годы из данных мало-помалу стали выкристаллизовываться ответы на некоторые из них (см., например, обзор arXiv:1708.01186). Ограничения сверху на массы усиливаются, данные отдают предпочтение так называемому нормальному, а не обратному порядку масс нейтрино, а также появляются все более четкие указания на довольно сильное CP-нарушение в нейтринном секторе. Кажется, что осталось немного надавить — и природа начнет давать ответы. В этом смысле физика нейтрино — беспроигрышная ставка: ближайшее десятилетие принесет громкие открытия, а может быть, и новые Нобелевские премии (в 2015 году, напомним, Нобелевская премия была вручена за экспериментальное открытие осцилляций нейтрино).

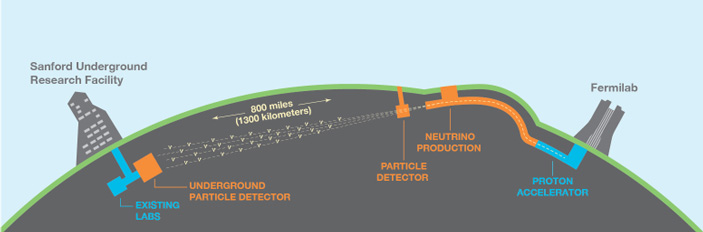

Из всей богатой программы нейтринных исследований можно выделить самые запомнившиеся результаты 2018 года. В июне на крупнейшей конференции по физике нейтрино были представлены новые результаты эксперимента NOvA (см. подробную новость Эксперимент NOvA получил первые — и неожиданные — результаты с пучком антинейтрино). Были улучшены измерения параметров смешивания, подтверждено, что данные отдают предпочтение нормальному порядку нейтринных масс, а также была сделана попытка измерить эффекты CP-нарушения. Дело в том, что этот эксперимент может работать в двух режимах, переключаясь с нейтрино на антинейтрино и обратно, и это позволяет ему увидеть разницу в поведении частиц и античастиц. К своему удивлению, экспериментаторы обнаружили, что данные намекают на совсем иную величину CP-нарушения, чем та, что получалась в других экспериментах. Пока что погрешности велики, так что ни о каком серьезном парадоксе пока речи не идет, но в будущем придется разобраться с этим намеком на расхождение. Так или иначе, ответ на этот и многие другие вопросы будет получен в следующем десятилетии, когда заработают грандиозные нейтринные установки Hyper-Kamiokande и DUNE (рис. 1).

Еще большую загадку предъявили физикам обнародованные в мае 2018 года данные эксперимента MiniBooNE. История эта тянется еще с начала 2000-х, когда эксперимент LSND по результатам многолетних наблюдений обнаружил довольно сильный намек на осцилляции электронных антинейтрино в мюонные на дистанции всего в десятки метров. Для энергий нейтрино в десятки МэВ это необычно короткая дистанция, и с тремя известными сортами нейтрино так получиться не могло. Отчаянные оптимисты воспринимали эти данные как намек на новый, четвертый тип нейтрино, а пессимисты списывали все на несовершенство эксперимента.

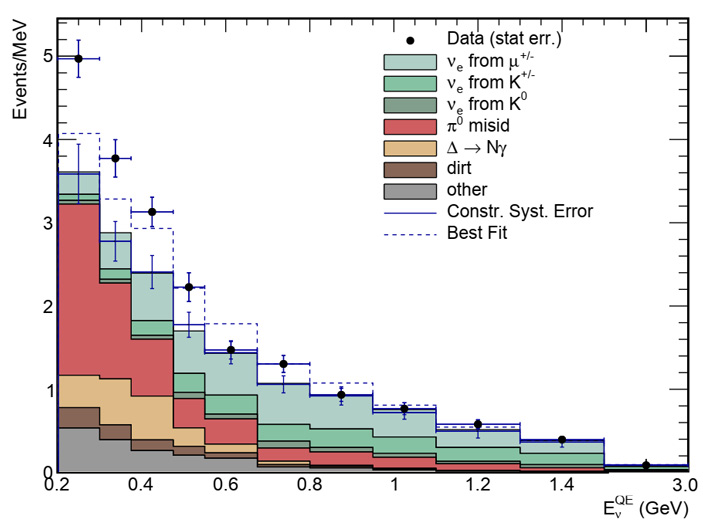

Эксперимент MiniBooNE как раз был призван окончательно разобраться с загадкой LSND. В первых данных, опубликованных в 2009 году, действительно обнаружилось отклонение от обычной схемы с тремя нейтрино, но не слишком статистически значимое и не совсем такое, как получилось у LSND. Что ж, с проблемой надо было разбираться, поэтому экспериментаторы обновили установку, накопили уже в десять раз больше данных и в 2018 году обновили результаты. Отклонение сохранилось и окрепло (рис. 2); его статистическая значимость составила полновесные 4,7σ. Хотя оно не такое же, как у LSND, эти две аномалии удается «поженить» друг с другом подбором параметров, и тогда их суммарная статистическая значимость достигает сногсшибательных 6σ. Звучит как открытие года!

Рис. 2. Распределение событий, зарегистрированных детектором MiniBooNE, по энергии нейтрино. При низких энергиях видно сильное превышение данных (черные точки) над источниками фона (цветная гистограмма). График из статьи MiniBooNE Collaboration, 2018. Significant Excess of Electronlike Events in the MiniBooNE Short-Baseline Neutrino Experiment

Хотя некоторые теоретики принялись с удовольствием примерять это отклонение к тем или иным теориям Новой физики, в научном сообществе все же преобладает скептическое отношение к этому результату. И дело тут вовсе не в предвзятости. Если гипотеза о четвертом нейтрино верна, то такой же эффект на коротких дистанциях должен быть заметен в том же MiniBooNE, но в другом варианте измерений — с исчезновением нейтрино. Аналогичный сигнал должны были увидеть и другие нейтринные эксперименты. Но никакого подобного эффекта там нет. Поэтому многие физики склоняются к мысли, что, пока MiniBooNE не разберется со своим «внутренним конфликтом», к этому заявлению надо относиться осторожно. Так или иначе, сейчас в Фермилабе уже работает следующий эксперимент из этой серии, MicroBooNE, который должен будет вынести окончательный вердикт.

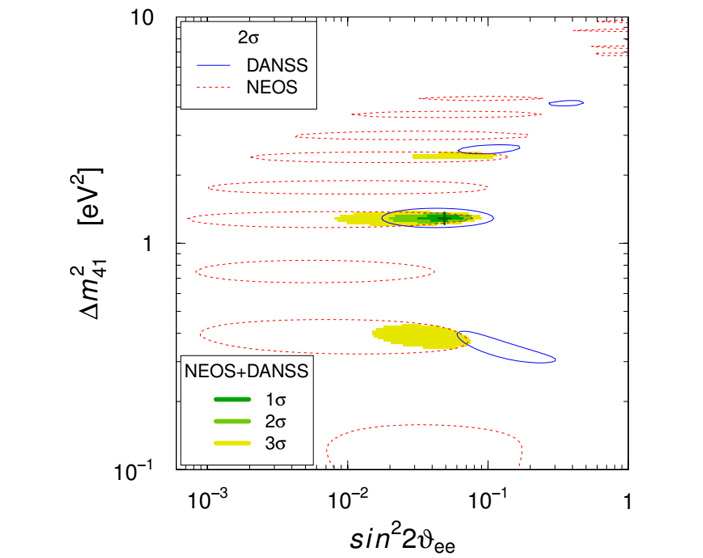

Любопытно отметить, что MiniBooNE — не единственный нейтринный эксперимент, наблюдающие подозрительные отклонения от трехнейтринной схемы. Аномалии в потоках нейтрино есть и в экспериментах, проводимых вблизи ядерных реакторов, например, в корейском NEOS (arXiv:1610.05134) и в отечественном эксперименте DANSS (arXiv:1804.04046). Авторы статей arXiv:1801.06467 и arXiv:1803.10661, объединив результаты этих двух экспериментов, утверждают, что статистическая значимость их совместного отклонения превышает 3σ и указывает на четвертое нейтрино с массой около 1 эВ (рис. 3). Опровержений этих заявлений пока не прозвучало.

Рис. 3. Данные экспериментов NEOS и DANSS намекают на существование четвертого типа нейтрино с массой около 1 эВ и заметным смешиванием с электронным нейтрино. Рисунок из статьи S. Gariazzo et al., 2018. Model-independent νe short-baseline oscillations from reactor spectral ratios

Элементарные частицы сквозь призму астрофизики

Одно из самых ошеломляющих открытий современной физики состоит в том, что эволюция звезд и прочих космических объектов, а также Вселенной в целом, неразрывно связана с законами взаимодействий элементарных частиц. Известно несчетное количество связей между микромиром и астрофизическими и космологическими явлениями, и каждый год появляются новые. Вот и 2018 год принес несколько громких астрофизических результатов, которые нашли свое отражение в современной ФЭЧ.

Начнем с темы, которая на слуху уже несколько десятилетий, но в которой, несмотря на впечатляющий экспериментальный прогресс, так и не удается сделать главное открытие — поиск частиц темной материи. Темная материя существует, ее влияние прослеживается в целом ряде независимых друг от друга астрофизических и космологических процессов, но до сих пор не удается отловить отдельные частицы, из которых она состоит. Мы неоднократно писали об экспериментах по прямому поиску частиц темной материи (см. подробную новость 2016 года Рекордные по чувствительности эксперименты LUX и PandaX пока не поймали частицы темной материи, а также «памятку» для охотников за темной материей в самом начале той новости).

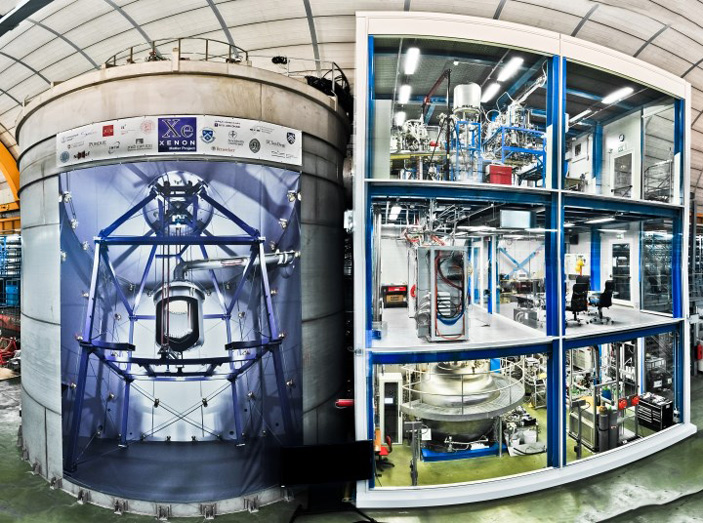

В 2018 году поиск продолжился, и в мае появились данные эксперимента XENON1T (arXiv:1805.12562). Сигнала от рассеяния частиц темной материи с массой от нескольких ГэВ до ТэВ по-прежнему не видно, что позволило наложить еще более сильные ограничения сверху на сечение их рассеяния с обычным веществом. Этот отрицательный результат, разумеется, не закрывает темную материю саму по себе — ведь заранее неизвестно, какова масса ее частиц и как они взаимодействуют с атомами, — но он заставляет теоретиков отбрасывать некоторые теоретические модели, согласно которым частицы темной материи уже должны быть видны. Сейчас коллаборация работает над строительством еще более крупного детектора, XENONnT, который должен заработать в 2019 году. Ей на пятки наступают конкуренты (DarkSide G2, LZ, DARWIN), так что через несколько лет их суммарная чувствительность повысится более чем на порядок.

Рис. 4. Детектор XENON1T, несмотря на рекордную чувствительность, пока не смог поймать частицы темной материи. Фото с сайта home.cern

Среди многочисленных отрицательных результатов по поиску частиц темной материи выделяется смелое заявление коллаборации DAMA/LIBRA о безоговорочной регистрации этих частиц. История эта длится больше 10 лет (см. нашу новость 2008 года Эксперимент DAMA по-прежнему «видит» частицы темной материи), статистическая значимость сигнала уже превышает 10σ, однако практически никто, кроме самой коллаборации, в это заявление не верит. Дело в том, что другие, намного более чувствительные детекторы темной материи уже закрыли ту область параметров, на которую указывает сигнал DAMA/LIBRA. Правда, тут есть одно «но». Рабочим материалом в DAMA/LIBRA были кристаллы йодида натрия, а в современных, более чувствительных экспериментах — другие вещества (например, ксенон). Но никто заранее не знает, как именно частицы темной материи должны взаимодействовать с атомами. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов пусть экстравагантную, но все же возможность того, что именно ядра натрия или йода в силу своего устройства как-то особенно «живо» реагируют с пролетающими мимо частицами темной материи.

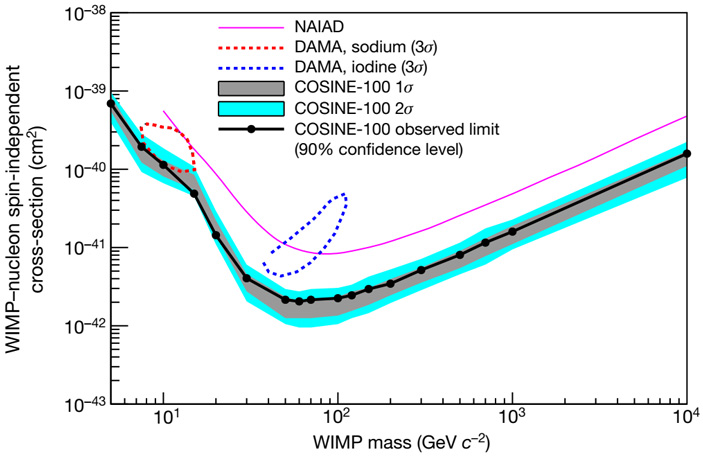

Для того, чтобы разобраться с загадочным результатом DAMA/LIBRA, требуется провести новый эксперимент с точно таким же рабочим веществом. Такой эксперимент, COSINE-100, был запущен в Корее два года назад, и совсем недавно, в декабре 2018 года в журнале Nature вышла статья с первыми его результатами. Два месяца наблюдений, с октября по декабрь 2016 года, никаких подозрительных сигналов не принесли. Эти данные уже вступают в противоречие с данными DAMA/LIBRA (рис. 5), но для окончательного вердикта потребуется обработать данные 2017–2018 годов.

Рис. 5. Отрицательный результат эксперимента COSINE-100 вступает в противоречие с заявлением коллаборации DAMA/LIBRA о регистрации частиц темной материи. Черные точки — ограничение сверху на сечение рассеяния частиц темной материи по данным COSINE-100, пунктирные области — предполагаемые значения масс и сечений, полученные DAMA/LIBRA. График из статьи The COSINE-100 Collaboration, 2018. An experiment to search for dark-matter interactions using sodium iodide detectors

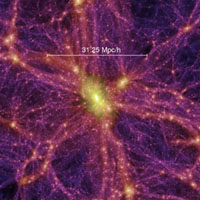

Мы уже упоминали, что темная материя «видна» в самых разных космических явлениях и на самых разных этапах эволюции Вселенной. Самые сильные свидетельства относятся к ранней Вселенной (структура реликтового излучения, красное смещение z около 1000) и к космологически современной эпохе (z порядка 1). Однако не исключено, что мы способны зарегистрировать влияние темной материи и в эпоху «космического рассвета», в эру первых звезд (z ≈ 20). В начале 2018 года в журнале Nature были опубликованы данные установки EDGES, которая изучала небо в радиодиапазоне и обнаружила линию поглощения на частоте около 75 МГц (рис. 6). Это открытие замечательное, долгожданное, возможно, даже заслуживающее Нобелевской премии, — но в целом не неожиданное.

Рис. 6. Обнаруженный экспериментом EDGES провал в интенсивности усредненного по небу микроволнового излучения при красном смещении z от 15 до 20, вызванный светом первых звезд. График из статьи J. D. Bowman et al., 2018. An absorption profile centred at 78 megahertz in the sky-averaged spectrum

Суть, вкратце, вот в чем. Когда загорелись первые звезды, они осветили Вселенную. Их свет, пролетая сквозь огромные облака атомарного водорода, перебрасывал электроны в такое состояние, что атомы водорода начинали поглощать реликтовое излучение с длиной волны 21 см (частота излучения — 1420 МГц). В итоге в спектре микроволнового излучения возник небольшой провал. Поскольку все это происходило в эпоху, отвечающую красному смещению z около 20, то к настоящему времени частота, на которой возник провал, уменьшилась в 1 + z раз и приходится примерно на 70 МГц. Именно его и зарегистрировал эксперимент EDGES, подтвердив представления астрофизиков о той ранней эпохе (более подробные рассказы см. на сайтах N+1, Quora, Quanta).

Неожиданной тут оказалась глубина провала — раза в два больше, чем предсказывалось. Возможны разные варианты объяснения; один из них — новое, негравитационное взаимодействие обычного газа с темной материей, которое дополнительно охладило облака водорода к моменту «космического рассвета». Эта возможность показалась редакторам Nature настолько любопытной, что вслед за экспериментальным сообщением была опубликована и теоретическая статья с обсуждением этой гипотезы. Идея вызвала заметный ажиотаж, — еще бы, мы впервые косвенно видим эффекты негравитационных взаимодействий темной материи! В последующие месяцы вышло несколько десятков статей с обсуждением того, в какие из существующих моделей темной материи вписывается этот результат, — если он, конечно, верен. Оказалось, что вписывается он с большим трудом (см. например статьи arXiv:1803.03245 и arXiv:1803.03091). Дальнейший прогресс тут возможен только с новыми и более точными данными.

Напоследок — самое вкусное. Три года назад человечество научилось «слушать» Вселенную с помощью гравитационных волн. Первые зарегистрированные гравитационно-волновые всплески были порождены слиянием черных дыр, и никакой особенной пользы для физики частиц они не принесли. Но вот событие GW170817 — гравитационно-волновой всплеск, пришедший на Землю 17 августа 2017 года, — оказался особенным: он был сигналом от слияния двух нейтронных звезд. Это событие породило не только гравитационные волны, но и гамма-всплеск, оптическое и ультрафиолетовое свечение, а чуть позже — рентгеновский сигнал и радиовспышку. В октябре 2017 года вышла совершенно шикарная статья за авторством нескольких десятков (!) коллабораций, в которой, как в детективе, перед нами разворачивается охота за уликами и раскрывается картина происшествия.

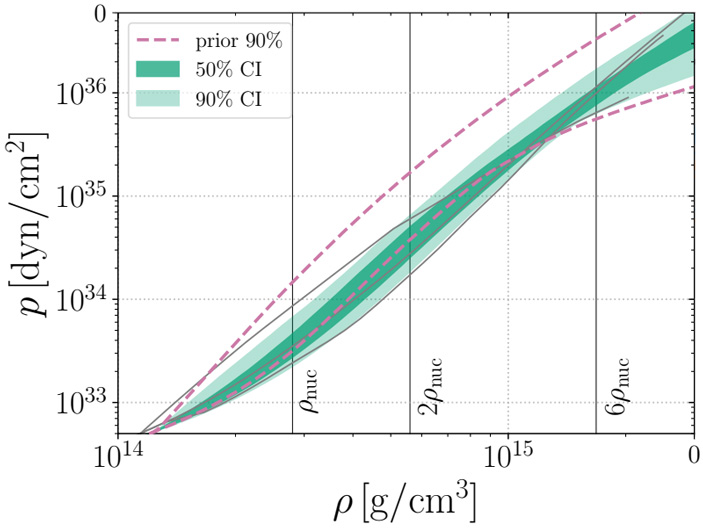

Формально, это событие относится к 2017 году, но его последствия для физики частиц ощущались в течение всего последующего года. Дело в том, что по форме гравитационного-волнового всплеска можно восстановить не только массы, но и радиусы нейтронных звезд, а также величину приливной деформации в последнее мгновение перед слиянием. А это, в свою очередь, зависит от уравнения состояния ядерной материи внутри нейтронной звезды. То, что раньше всегда было уделом теоретического моделирования и косвенных проверок, стало доступно прямому экспериментальному измерению!

Рис. 7. Уравнение состояния (зависимость давления от плотности) ядерной материи в нейтронных звездах, полученное по результатам обработки гравитационно-волнового всплеска GW170817. Цветные полосы показывают результаты измерений, а область, очерченная пунктирами, — то, что предполагалось изначально. Рисунок из статьи LIGO Scientific Collaboration, 2018. GW170817: Measurements of Neutron Star Radii and Equation of State

В мае 2018 года коллаборации LIGO и Virgo выложили подробную статью, посвященную этим измерениям (arXiv:1805.11581). Кроме этого, за минувший год появилось свыше сотни статей, в которых эти данные анализируются вдоль и поперек. Как изменятся результаты, если внутри нейтронной звезды есть кварковая сердцевина? А если там накоплено заметное количество темной материи? Искажает ли профиль всплеска кора нейтронной звезды? Произошел ли из-за сильной деформации фазовый переход внутри нейтронных звезд в последние секунды перед слиянием?

Подобные вопросы будут интенсивно обсуждаться и дальше. И безусловно, каждый новый гравитационно-волновой всплеск от слияния нейтронных звезд породит и всплеск публикационной активности теоретиков. И сейчас нам остается только предвкушать, насколько бурно будет развиваться эта область ядерной физики через пару-тройку лет, когда мы начнем регистрировать слияния нейтронных звезд каждый месяц.

См. также:

Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 1, «Элементы», 09.01.2019.

-

касательно нейтрино: интересно, а существуют ли реликтовые нейтрино и если да, то появится ли у нас возможность их когда-нибудь надежно зарегистрировать (ведь для них в отличии от фотонов вещество в первых 300.000 лет после Большого Взрыва не являлось непрозрачным и можно прямо, а не косвенно заглянуть за z=1000)?

-

-

кхм, действительно

про массы я как-то не подумал

но авторы статьи делают оценку как раз на основе верхнего предела массы для нейтрино из-за чего и получают ограничение в 10 миллиардов световых лет, если предположить, что массы заметно ниже будут все таки, то появляется возможность и дождаться реликтовых нейтрино -

"Учитывая, что до настоящего времени не существует эффективных детекторов нейтрино" - тогда уж нужно сказать более конкретно. В эпоху первичного нуклеосинтеза (синтез элементов до лития, но не дальше бериллия-8) рождались нейтрино энергией в доли МэВ.

Красное смещение фотона такой энергии дало бы хоть что-то увидеть, а нейтрино с массой видимо потеряли ещё больше энергии. Даже если бы у них осталось энергии 1 кэВ, то нет у нас методов для обнаружения взаимодействия с такими нейтрино. Либо же попробовать "направить пучок электронов энергией 1 ГэВ" в "ту сторону, откуда летят нейтрино" и искать сигнал от "рассеяния".

-

-

https://nplus1.ru/news/2018/12/05/negative-creation

Стал скептичнее относится к проектам поиска её частиц.

Игорь, когда и кем этот вопрос может быть прояснён?

Хотелось бы как-нибудь прочитать от вас тут синопсис на эту тему.

-

-

Уже опровергнуто астрофизиками.

Если это какая-то "одна очень большая" ЧД - то тогда должно корёжить наблюдаемую изотропность вселенной, а если "много мелких" первичных ЧД, то, чтобы они вписывались в астрономические наблюдения (например не давали заметного линзирования на краях галактик) и космологические сроки, они должны вписаться в слишком узкоспецифичный диапазон параметров, для которого придётся выдумывать новую сущность типа какого-то нового поля - а в таком случае гипотеза становится ничем не лучше гипотезы о новых частицах: по сути получаются "те же яйца, вид сбоку".

-

А не исключается - взаимодействие фотонов с тёмной материей?

-

-

-

-

-

Но все равно не вышло у Эйнштейна, просто он не дожил до открытия других взаимодействий (точнее - слабого).

>Вся энергия элементарных частиц при их аннигиляции переходит в кванты ЭМ поля.

Никак нет и Вы бы это поняли, если бы вдумчиво прочитали первую часть обзора.

А материя порождает гравитацию в любом состоянии, просто у нас нет для наблюдения 10^24 кг фотонов. -

При аннигиляции может родиться всё, что не запрещено законами сохранения. Вероятнее всего, действительно, пара фотонов (по крайней мере, для лёгких частиц) -- но с тем, что ЭМ "фундаментальнее" остальных взаимодействий это никак не связано. Нулевая масса покоя и относительно большая константа связи -- вот и весь секрет.

А гравитационное взаимодействие -- отдельная тема. Вклад в тензор энергии-импульса (источник в правой части уравнения Эйнштейка) тоже дают все поля.-

Ну я тут не специалист. Может столкновение "электрон+позитрон" на высоких энергиях (хотя бы по 5 ГэВ) описывается исключительно тем, что любой лептон может виртуально испустить W-бозон, а бозон может в распаде дать мюон, таон или даже заряженный на +1 мезон - типа {c + anti-s} или пион.

Нужно построить коллайдер лептонный на энергию рождения t-кварковой пары, там ведь не хватит на 1 кварк массы пары W-бозонов и сечение процесса может расти как-то не так.

-

-

-

-

-

Скорее всего Вы правы. ТМ не может состоять из заряженных частиц (даже экзотических "милизарядов", т.к. требуются величины q/m < 10^-10 Кл/кг - кажется так выходит для отсутствия отталкивания).

Но можно предположить разумные ограничения на сечения взаимодействия частиц ТМ с кварками при энергиях в системе ЦМ "кварк +частица ТМ", правда они зависят от массы частиц ТМ - скажем она больше 4 ТэВ, тогда сечение может быть большим при энергии кварка в СО ЦМ выше массы частицы, просто кварки такой энергии редки.

Также можно придумать экзотику, когда частица эта массивная, но распадается с временем жизни 137 млрд. лет на W-бозон и пару лептонов (все 3 вида, сами придумывайте соотношение вероятностей, а знак бозона по идее любой).-

Для меня является безусловной истиной, что наблюдаемые явления, связанные с проявлениями темной материи нельзя объяснить с помощью обычных частиц. Для доказательства этого можно привести достоверно наблюдаемый факт. Частицы темной материи не группируются в областях с высокой гравитацией, например, в центре галактики или галактического скопления - так называемая проблема «каспа».

Одного этого наблюдения достаточно. При этом имеется десятки других наблюдений, доказывающих что темная материя – это необычная материя.

Недавно опубликована гипотеза «Объединяющая теория темной энергии и темной материи: отрицательные массы и создание материи в рамках модифицированной ΛCDM». Журнал «Астрономия и астрофизика.» J. S. Farnes. Оксфорд. https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2018/12/aa32898-18/aa32898-18.html

В гипотезе J. S. Farnes – описана субстанция - жидкость, свойства которой можно пояснить с помощью условных частиц. Частицы этой жидкости имеют отрицательную гравитационную и инертную массу. Такие частицы взаимодействуют с частицами обычного вещества и между собой следующим образом.

Частицы обычного вещества и «частицы» темной материи отталкиваются. При этом частицы темной материи укоряются в противоположную строну притяжению. Применительно к галактике, темная материя в этом случае, по существу, стремятся к центру галактики. Если рассматривать две частицы темной материи в собственном гравитационном поле, то они притягиваются друг к другу, а ускорятся в противоположных друг от друга направлениях. Собственно, это исключает образование каспа в центре галактики.

Проведенное компьютерное моделирование галактики, состоящей из частиц темной материи и обычных частиц, показало, что, «при наличии отрицательной массы темной материи и положительной массы галактики, естественно образуется гало темной материи с радиусом, который в несколько раз больше, чем радиус компонентов с положительной массой. Кроме того, из-за взаимно-отталкивающей природы отрицательных масс, образующийся ореол не создает cuspy-гало проблемы».

Следует отметить что для моделирования автор был вынужден использовать собственное программное обеспечение, т.к. до настоящего времени отрицательные массы считались сильной экзотикой.

В общем, лед тронулся.-

..."до настоящего времени отрицательные массы считались сильной экзотикой. В общем, лёд тронулся."

Лёд тронулся уже давно. А.Д. Чернин в статье 2013 года "Тёмная энергия вблизи нас" космологическую среду с реальной плотностью и отрицательным давлением - главными атрибутами тёмной энергии - определяет как "вакуум Эйншейна-Глинера" (известна статья Э.Б.Глинера 1964г. по этой теме).

Если есть отрицательное давление, экзотика с отрицательными массами не нужна для представления о "дуэте" ТЭ и ТМ и для "объяснения плоских кривых вращения галактик".-

В отношении вакуума «Эйншейна-Глинера», наверное, необходимо использовать термин «лед немного нагрелся и дал трещину».

По моим представлениям, если вселенную заполняет фон из субстанции отрицательной энергией, то он создает давление, которое воздействует на обычное вещество галактики. Чем, в принципе, можно объяснить «плоские» кривые скорости галактики. В этом я с Вами согласен. Сложность заключается в том, что в этом случае внутри галактики этой субстанции должно быть относительно немного (должна быть снижена плотность), чтобы субстанция не давила изнутри. Или вокруг галактики должен быть «бортик», как в гипотезе J. S. Farnes. Иначе космологического давления, которое расталкивает галактики, недостаточно, чтобы объяснить плоские кривые вращения галактики.

Вполне возможно, что этой субстанцией может быть вакуум. А формирование "бортика" связано с дополнительной гравитационной поляризацией вакуума. Собственно говоря, по одной из гипотез, массу протона объясняют тем, что в границах протона немного уменьшена энергия хаотических колебаний вакуума (в результате нарушения киральной симметрии инстантонного вакуума и формирования порядка). При этом в локальном объеме протона на очень и очень ненамного уменьшена потенциальная энергия вакуума, за счет этого получается положительная энергия, которая отражена в массе протона. Условно говоря на месте протона в вакууме присутствует "дырка". В целом, гравитация может объяснятся тем, что «дырка» распространяется на все окружение протона далеко за его пределами. А функция распространения отличается от закона Ньютона. Получается гипотеза MOND.-

-

Да. Плоские кривые можно объяснить с использованием традиционных гипотез. При этом, в этих гипотезах, в зависимостях распределения темной материи используются подгоночные коэффициенты, а сами зависимости никак не следует из первых принципов. Традиционные гипотезы не объясняют отсутствие каспа в гало темной материи. Проблема каспа до настоящего времени является нерешенной.

Экзотика объясняет, как плоские кривые, так и отсутствие каспа, и способна объяснить многие другие загадки. По утверждению J. S. Farnes, нужное распределение темной материи в галактическом гало при моделировании сформировалось естественно.-

"При этом, в этих гипотезах, в зависимостях распределения темной материи используются подгоночные коэффициенты, а сами зависимости никак не следует из первых принципов" - распределение ТМ для объяснения кривых можно придумать любые. А вот понять, какие распределения могли возникнуть при образовании галактики массой N масс Солнца (скажем с соотношением ТМ к обычному веществу 55:10) из начальных флуктуаций инфляции - чуть сложнее задача.

-

Один из профилей плотности гало темной материи, который обеспечивает наблюдаемые кривые вращения, описан вот в этой статье https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9504041.pdf A. Burkert, 1995г. Есть еще несколько других математически описанных профилей для гало темной материи. Как такие профили получаются исходя из начальных флуктуаций инфляции я не знаю.

-

Я не спорю, что профиль ТМ всегда можно подобрать.

Нужно тогда сделать такие действия:

1. Доказать, что подобранный профиль плотности ТМ (при неизвестном профиле угловой скорости) в сумме с известным распределением плотности и скорости газа + звезд (барионная материя, ещё может в масштабе Галактики нужно не забыть лептоны) является устойчивым (может наша галактика и Туманность Андромеды перешла к такому состоянию только за 12 миллиардов лет).

2. Показать, что такой профиль ТМ в крупных галактиках мог образоваться из начальных флуктуаций плотности (берем для начала эпоху с температурой излучения kT = 1 МэВ).

3. А тут я обычно в задачках про ТМ добавляю такую идею. Обычно ТМ вводят в систему с уравнением Эйнштейна через уравнение состояния P (ro) = 0, то есть сила взаимодействия любого объема ТМ с прочей материей через окружающую этот объем поверхность равна 0.

Попробовать доказать, что подобное уравнение следует оставлять даже в эпоху, когда температура кварк-глюонной плазмы была

kT = 9400 МэВ (тут я говорю значит про силу взаимодействия ТМ с кварками), а ещё скажем возникала плазма из таонов и мюонов с энергией скажем kT = 4700 МэВ (оцениваем силу взаимодействия с лептонами, правда скажем таоны быстро распались при такой температуре).-

Уважаемый VICTOR, понимаю Ваши мысли по поводу сквозной концепции, в которой, начиная с кварк-глюонной плазмы, доказывается на основе первых принципов однозначность эволюции (или самосборки) наблюдаемых структур материи. Эта концепция может быть проверена с использованием компьютерных моделей, с естественными переходами между этапами эволюции и непротиворечивости моделей наблюдениям. При этом наличие противоречий может дать весьма жесткое основание считать, что заложенная в эти модели концепция неверна. В одно время пытался проанализировать космологические модели в этом аспекте. Это было давно, поэтому сейчас я не могу дать точные ссылки на источники информации (необходим новый поиск информации, на что потребуется время). По памяти, сложилось впечатление, что в космологии в то время существовали практически раздельные модели – модели развития крупномасштабной структуры вселенной, модели развития галактик и модели развития звезд. Без естественного перехода между моделями.

Далее немного о проблемах моделей. В моей концепции темной материи предполагается, что отрицательной является только гравитационная масса. Не рискнул использовать отрицательную инертную массу, хотя и анализировал. Но J. S. Farnes, по-видимому, более смелый человек, чем я. По мере анализа концепции J. S. Farnes, она мне все больше и больше начинает нравится, т.к. решает дополнительные проблемы.

При моделировании крупномасштабной структуры вселенной с использованием модели темной материи, состоящей из вещества, возникает проблема как стабилизировать составляющие структуры. Для стабилизации необходимо вводить коэффициент вязкости, чтобы облако обычной материи не пролетало на вылет сквозь облако темной материи. В концепции J. S. Farnes эта проблема решается естественным образом. Поскольку облака обладают кинетической энергией с разными знаками, они легко, при прохождении друг через друга, могут затормозить и совместится за счет сил гравитации, без нарушения закона сохранения энергии, импульса и без разогрева (См пост 22.01.2019 11:10).

В компьютерных моделях формирования галактик возникает проблема объяснения, каким образом формируется нужное распределение темной материи исходя из первых принципов. Ответа на этот вопрос не нашел. Может быть, конечно, плохо искал. Во всех моделях формирования гало темной материи, в которых используется обычные частицы, в которых (в моделях) отображены известные зависимости распределения темной материи, например A. Burkert , и в которых весьма жестко работают законы математики, в гравитационном центре галактик возникает касп. При этом, отсутствие в наблюдениях каспа может доказывать, что заложенная в эти модели концепция не верна, и что темная материя не может состоять из обычного вещества. Собственно, свойства обычного вещества непосредственно связаны с формированием каспа. Если взаимен использовать экзотическую материю, то проблема исчезает. Поэтому своих комментариях сделал упор на проблему каспа. Можно проанализировать другие наблюдения, но это сильно растягивает комментарий.-

>начиная с кварк-глюонной плазмы, доказывается на основе первых принципов однозначность эволюции (или самосборки) наблюдаемых структур материи.

Я могу предположить, что есть у физиков описание первых 500-1500 фc от момента остывания кварков плазмы до температуры kT = 5300..6300 МэВ. Но понятных объяснений проблемы "у нас есть куча фермионов и где-то 1 частица из миллиарда не аннигилировала" я ещё не искал.

По поводу ТМ, если ещё не сказал. ТМ вводят в космологическую систему уравнений, включающую в себя уравнение состояния (отдельно для каждой компоненты) и уравнение Эйнштейна.

Уравнение состояния берут P(ro) = 0.

Предположим, что в момент синтеза последнего процента первичных нейтронов уравнение состояния ТМ было

P = P0*(ro/ro0)^alpha (где Вы можете взять даже alpha = 1/137 в модель, я не против, но это абстрактная константа), а ro0 - плотность суммарная ТМ и обычного вещества в тот момент.

Задачка для анализа космологических моделей (и в масштабе галактик наблюдаемых тоже) - найти ограничение сверху на величину P0. Может оно равно давлению газа внутри крупных скоплений галактик 5 миллиардов лет назад, а может - на 10 порядков меньше.

P.S. Отрицательная масса - это очень плохо. Но, как частный случай, давайте строго установим:

m_DM > -0.53 m_e :)-

VICTOR: «Я могу предположить, что есть у физиков описание первых 500-1500 фc от момента остывания кварков плазмы до температуры kT = 5300..6300 МэВ.»

Здесь хочу написать следующий комментарий. У меня есть гипотеза эволюции материи. Чтобы она охватывала весь спектр наблюдаемых явлений, в ней не оперируют такими терминами, как «остывание кварк-глюонной плазмы», «расширение пространства», «увеличение мощности (размеров) информационного пространства» и т.д. Для этого используется термин «Образование новых и расширение существующих степеней свободы движения материи». В состав материи включается также информация, которая в информационном пространстве заменяет материю. Постоянное образование новых и расширение существующих степеней свободы движения материи является основным законом гипотезы эволюции. Если этот закон не выполнятся – эволюция прекращается. Первые моменты существования вселенной можно описать только с использованием этого термина, потому, что, например, термин «остывание», может быть неприменим для описания процесса в том понимании, в котором Вы его написали. Возможно, «остывание» является чередой фазовых переходов.

По второму вопросу у меня есть гипотеза двух вселенных. При этом наша вселенная имеет большее сродство к веществу, а вторая к антивеществу. Эти вселенные просто разделились в пространстве. Возможно по зонам.

«По поводу ТМ, если ещё не сказал. ТМ вводят в космологическую систему уравнений, включающую в себя уравнение состояния (отдельно для каждой компоненты) и уравнение Эйнштейна.»

Мне кажется, что J. S. Farnes в своей гипотезе все это хорошо описал. В целом, для вселенной получается более симметричная система уравнений. Для моего варианта есть, конечно, отличия. Например, более удобно для темной материи использовать свою гравитационную постоянную.

«Отрицательная масса - это очень плохо. Но, как частный случай, давайте строго установим: m_DM > -0.53 m_e».

Не вижу нечего плохого в том, если гипотеза соответствует наблюдениям.

Я бы сейчас не стал писать о конкретной массе частиц темной материи. Частицы нужны только для удобства моделирования. Фактически, темная материя -энергия может представлять собой сущность в виде жидкости, которая не состоит из частиц.

Частицы также полезны для пояснения, откуда взялась темная материя. Известно, что во время фазового перехода (большого взрыва) во вселенной образовалось вещество. Образование вещества, масса и энергия вещества объясняется снижением потенциальной энергии вакуума. Потенциальная энергия вакуума заключена в хаотических колебаниях, и она очень и очень большая. Но потенциальная энергия в статическом ее состоянии, какой бы она не была величины, не ощущается. В тоже время, когда потенциал вакуума изменяется наблюдаются процессы. Процесс эволюции идет в направлении увеличения порядка и снижения неопределенности в хаосе, что выражается в уменьшении потенциальной энергии вакуума.

Так вот, до фазового перехода, возможно, также существовали «частицы» и они относительно уровня потенциальной энергии вакуума в то время, могли иметь положительную массу и энергию. Затем, с образованием вещества, потенциал вакуума уменьшился. Соответственно, сместился потенциал, который принят в качестве нулевого потенциала для определения энергии в системе отсчета связанной с веществом. При этом, возможно, часть частиц во время фазового перехода не изменилась. Эти частицы сейчас представляют собой темную материю. При этом, масса и энергия частиц, за счет сдвижки нуля потенциала вакуума стали отрицательными.

Следует отметить, что для описания эволюции неважно, за счет чего обеспечивается расширение степеней свободы движения матери. Для записи уравнений ОТО Эйнштейна неважно, за счет чего изменяется масштабный фактор. Поэтому, в одной из интерпретаций ОТО, пространство во вселенной может быть статическим, а масштабный фактор изменяется за счет уменьшения эталона длины на Земле. При этом увеличивается масштаб энергии вещества и увеличивается его масса.

В гипотезе J. S. Farnes есть проблема, которая связана с необходимостью увеличения количества темной материи-энергии в результате расширения пространства. Так называемая проблема «творения материи». Так вот, проблема, которая связана с необходимостью творения материи, разрешается очень просто. В одной из интерпретаций ОТО со временем во вселенной постоянно увеличивается масса вещества и постоянно сдвигается нулевой уровень потенциала вакуума. В связи с этой сдвижкой, частицы темной материи становятся все более отрицательными. Чем восстанавливается баланс. Причем восстановление баланса не связано с образованием новых частиц материи. Просто изменяется их энергия.

Прошу извинить, что текст получился очень длинным. Но, чтобы можно было понять написанное, по-другому не получается.-

>Первые моменты существования вселенной можно описать только с использованием этого термина, потому, что, например, термин «остывание», может быть неприменим

Термин "температура" описывает среднюю кинетическую (хотя скорее полную, у нас ведь не всегда идеальный газ). Я соглашусь с тем, что в первые 10^-36 секунд (условная оценка, которую в детскую энциклопедию лет 15 назад записали) у нас ещё шла инфляция и собственно частиц ещё не было. А может с "возраста" Вселенной 10^-44 секунды все было немного не так.

Но после остывания условной кварково-лептонной плазмы (или скажем фермионно-бозонной) до температуры kT = 85 ГэВ у нас уже плохо рождались t-кварки, ну а сильное взаимодействие давно "отделилось" от электрослабого.

>постоянно сдвигается нулевой уровень потенциала вакуума

Чем эта идея лучше идеи о постоянном давлении темной энергии? -

Прошу извинить, что текст получился очень длинным. Но, чтобы можно было понять написанное, по-другому не получается.

Уважаемый nicolaus,

вам предупреждение за регулярные пространные комментарии, суть которых сводится к тому, что у вас есть еще одна гипотеза. Поймите, пожалуйста, простую мысль: эта площадка — не для обсуждения ваших гипотез, а для обсуждения новостей. Я уж не говорю о том, что ваши гипотезы зачастую на грани лженаучных домыслов. Пожалуйста, ограничьтесь комментариями по существу новостей.-

Здесь состоялась дискуссия по темной материи, где обсуждалась «Объединяющая теория темной энергии и темной материи: отрицательные массы и создание материи в рамках модифицированной ΛCDM». Журнал «Астрономия и астрофизика.» J. S. Farnes. Оксфорд. https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2018/12/aa32898-

18/aa32898-18.html При этом обсуждались идеи, которые могут иметь выход на новую физику, которая сейчас востребована. Я думаю, что дискуссия получилась интересной и совсем не банальной. Если так будет удобнее, все идеи, которые здесь высказаны, можно считать наивными по причине их генерации неспециалистами.

Уважаемый Игорь, спасибо за Ваше терпеливое отношение.

-

-

-

-

ВИКТОР: «…у нас ещё шла инфляция и собственно частиц ещё не было».

У меня вопрос, а как определить, что идет инфляция. Ведь тогда частиц еще не было. Любое изменение чего-то можно определить относительно чего-то другого. Например, можно определить увеличение эталона длины пространства, который определен на основании каких-то наблюдений, относительно размеров вещества. А если ничего нет, тогда как определить, что что-то (пустое пространство) расширяется. Может оно и не расширятся вовсе.

«Постоянно сдвигается нулевой уровень потенциала вакуума. Чем эта идея лучше идеи о постоянном давлении темной энергии?»

Дело в том, согласно общепринятой теории, во вселенной расширяется пространство При этом плотность темной энергии сохраняется постоянной за счет особенностей вакуума.

В концепции J. S. Farnes темная энергия – материя — это материальная сущность. Для того, чтобы плотность темной энергии - материи оставалась постоянной в условиях расширения пространства темная материя - энергия должна постоянно рождаться. Поэтому J. S. Farnes пишет о процессе «творения материи».

В моей концепции такой проблемы нет, за счет процесса автоматического выравнивания баланса между темной и светлой материей.

Для того, чтобы иметь возможность ответить на некоторые вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем, напишу пояснения.

Недавно опубликована замечательная новость в статье о «Килограмм стал нематериальным» https://nplus1.ru/news/2018/11/16/newkg. Это был последний «материальный» эталон. В результате получается, что любой из эталонов, по существу, имеет выражение через другие эталоны (нематериальные). Также все фундаментальные постоянные выражены через эти эталоны (за исключением безразмерных, которые можно считать статическими). В результате получается замкнутая система, между элементами которой есть определённые отношения, выраженные в законах физики. Наблюдения на Земле показывают, что эта система стабильна во времени. При этом, если мы изменим величину одного из эталонов, на основе известных зависимостей возможно скорректировать другие эталоны с тем, чтобы все соотношения старой системы сохранились.

Если находится на Земле, и проводить различные опыты то такие изменения выявить невозможно, поскольку все измерения будут вестись в рамках этой системы, которая (система) по условию не меняется.

В тоже время, путем наблюдений «извне», если все-же эти изменения с течением времени происходят, их можно выявить, взглянув на состояние системы в прошлом, с помощью телескопа. Наблюдения показывают, что спектр излучения звезд удаленных галактик смещен в красную сторону – т.е. темп течения времени у этих объектов замедлен. Поэтому, можно сделать вывод, что эталоны меняются со временем.

При этом красное смещение можно объяснить двумя способами. Первый способ связан с расширением пространства (изменяется эталон длины, привязанный к пространству). Это общепринятый способ. Второй способ предполагает, что эталоны времени, длины и массы изменяются во времени на Земле (в прошедшее и текущее время, как, впрочем, они изменяются и на всех других небесных телах во вселенной), при условии сохранения системы в каждой точке измерений. С течением времени эталон длины уменьшается, время увеличивает свой темп, при этом увеличивается масштаб энергии и масса.

Эта точка зрения является очень полезной для анализа в области космологии. Наблюдаемые явления в телескоп в этом случае видны такими, какие они есть. Процессы происходят с тем темпом времени какой наблюдается (относительно эталона времени на Земле). Момент начала большого взрыва отодвигается в бесконечность (за это время может произойти множество фазовых переходов). Наша вселенная стартует с очень маленькой величины массы.

С этой точки зрения все хорошо согласуется с законом сохранения энергии. С реликтовым излучением со временем ничего не случилось, энергия реликтовых квантов никуда не потерялась. Фазовый переход происходит плавно - без каких-либо серьезных потрясений. Вещество образуется, начиная с очень маленькой массы - никаких перспектив на проваливание вселенной в черную дыру. Возникновение материи и обретение массы связано с ее (материи) структуризацией, за счет потенциальной энергии вакуума в результате образования порядка в хаосе.-

>У меня вопрос, а как определить, что идет инфляция. Ведь тогда частиц еще не было.

А я не знаю. Вроде как-то вводят понятие температуры и на тот момент. В более позднее время может возникла кварк-глюонная плазма, остыла постепенно до температуры 100 ГэВ.

>Возникновение материи

Вот наличие постоянного расширения по причине наличия ТЭ - как по мне, это наблюдаемый факт (на масштабе времени жизни Земли). Но, пока "наша вселенная" не столкнется при расширении с "соседней" (причем желательно, чтобы та тоже расширялась, хотя бы со скоростью такой, что протоны будут по энергии такими, как в SPS летают), явного возникновения материи мы от этого кажется не получим.

Хотя тут подумал. Нужно прикинуть. От расширения Вселенной растет "потенциальная энергия"... Хотя нет, не растет, у нас ведь нет на самом деле "сферического расширения" некоторого объективного пространства с "границей Вселенной".

И законы сохранения электрического заряда не забудьте соблюсти. Он ведь в "проблеме бариогенеза" кажется сохраняется?

>изменяется эталон длины, привязанный к пространству

Вполне неплохой способ описать глобально метрику. Не мешает ведь это задать локальное пространство Минковского? Скажем в радиусе 4000 км от "центра СО".

P.S. Как говорит Игорь, читать весь Ваш "длиннопост" не собираюсь.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В детстве, примерно 5-6 лет, играл с магнитиками, пытался из их комбинации сделать самодвижущуюся тележку. Экспериментально было проверено, что тележку, на которой закреплен один магнитик, можно толкать другим магнитиком, который находился в руке. В тоже время, было интересно, будет ли двигаться тележка если закрепить толкающий магнитик на самой тележке (в т.ч. на подвесе), чтобы он двигался вместе с тележкой и, одновременно, толкал другой магнитик и тележку. После этих экспериментов в голове жестко засели законы Ньютона.

Жаль, что в то время у меня под рукой не было «кусочка» темной материи. Если бы был, то я бы понял, что законы Ньютона для движения отдельной тележки могут нарушатся. И тележка может самостоятельно укоряться, без каких-либо сил извне.

Такую тележку можно построить используя два массивных тела, одно из которых состоит из обычного вещества, другое из темной материи с отрицательной массой. Для построения тележки лучше взять два тела шарообразной формы строго одинаковой массы (по модулю) и их скрепить с помощью легкого и прочного стержня на некотором расстоянии друг от друга.

На основе свойств «частиц» темной материи, которые описаны в посте от 19.01.2019 15:39, можно сделать вывод, что шар из обычной материи будет отталкиваться от шара из темной материи и ускорятся в направлении отталкивания, а шар из темной материи будет отталкиваться от обычного шара с ускорением в противоположную сторону. В результате направление ускорения обеих шаров будет совпадать - и их связка будет ускорятся в сторону обычного шара.

Если поместить такую систему в космическое пространство то получается замечательный звездолет. Для движения этого звездолета не требуется энергии и расхода рабочего тела. Звездолет может разогнаться практически до световой скорости. При необходимости можно затормозить. Для этого с помощью маневровых двигателей звездолет необходимо развернуть шаром из темной материи вперед.

Конструктивно, звездолет можно выполнить в виде длинного астероида, например похожего на астероид Оумуамуа (чтобы не пугать аборигенов живущих на планетах, мимо которой он случайно пролетает).

Как ни странно, описанный метод перемещения в пространстве не противоречит никаким законам физики.

Во-первых, для перемещения в свободном пространстве из одной точки в другую точку, на каком бы удалении не была другая точка, если потенциалы точек совпадают, никакой энергии не нужно.

Во-вторых, при ускорении, энергия тел в сумме не изменяется. При ускорении тело из обычной материи приобретает положительную кинетическую энергию. А тело из темной материи – кинетическую энергию, которая имеет такую же величину (при одинаковой массе шаров), но со знаком минус. В сумме ничего не меняется. Также точно не изменяется импульс.

С дугой точки зрения, такое странное движение можно объяснить еще тем, что гравитационная и инертная масса суммы тел равна нулю. Суммарная масса звездолета не возмущает гравитационное поле вакуума на расстоянии, поэтому звездолет не сопротивляется ускорению и практически не подвержен гравитационному притяжению. При этом, звездолет можно очень быстро развернуть в любом направлении и остановить. Можно летать в гравитационном поле планет (с небольшим реактивным двигателем). С таким звездолетом полеты на планеты солнечной системы будут сравнимы с поездками на дачу. А в случае необходимости можно слетать в другую галактику.

Мне интересно мнение читателей "Элементов", что они думают о таком звездолете. Поскольку концепция звездолета рушит устоявшееся представление о том, что не могут существовать устройства, которые в свободном пространстве способны ускорятся в произвольном направлении без реактивного движения.

-

Давление при заданной плотности. Для идеального газа, например, это соответствовало бы меньшей температуре, но у вырожденного вещества температура не параметр. Очевидно, чуть другое взаимодействие, чем закладывалось в модели -- там же куча подгоночных коэффициентов, которые известны с точностью плюс-минус лапоть. Даже для обычного куска металла из первых принципов посчитать холодную кривую получается не очень точно...

Рис.7 позволяет оценить удельную теплоту испарения нейтронной звезды ~ 2*10^16 J/kg – это отношение давления 2*10^35 dyne/cm^2 к плотности 1*10^15 g/cm^3. Корень квадратный из неё – скорость звука в нейтронной звезде – оказывается равной почти половине скорости света, так что, если верить рис.7, средняя температура нейтронной звезды не ниже 10^12 K, а в ядре – не ниже 10^27 K.

-

Совершенно обычно. Есть теории, в которых античастицы темной материи совпадают с частицами, а есть теории, в которых они отличаются. В этом втором случае за счет эффекта вымораживания в расширяющейся вселенной вполне может сохраниться концентрация и тех, и тех. Так что вполне возможно, и люди изучают варианты аннигиляционных сигналов, которые мы сейчас можем увидеть в этом случае.

Рассмотрим две ситуации:

1. Гипотеза при выдвижении была научной (фальсифицируемой), предложен фальсифицирующий эксперимент, который подтвердил гипотезу. Является ли теперь гипотеза доказанной научной теорией? Если нет, сколько таких экспериментов необходимо?

2. Гипотеза была научной, но никто на настоящий момент не придумал более одного (двух, трех...) фальсифицирующих экспериментов. Более того, есть мнение, что их больше не существует. Все эти эксперименты были поставлены и подтвердили гипотезу. Является ли она теперь доказанной теорией? Является ли она научной теорией?

-

Фальсифицирующий эксперимент имеет целью не подтверждение, а опровержение гипотезы. Если ф.э. не опроверг гипотезу, его надо повторять до тех пор, пока не опровергнет.

Поскольку любая теория (то есть, гипотеза, обладающая признаками теории) ограничена областью применения, фальсифицирующие эксперименты ставятся для обнаружения этих границ.

Никакой эксперимент не в состоянии подтвердить теорию, ни фальсифицирующий, ни "верифицирующий".

-

На GT есть такой "фрик" с ЭМ полем.

А для любителей теории всего решите задачку - если есть ЭС взаимодействие, то не можно ли сказать, что при энергии по 100 ГэВ пара столкнувшихся нейтрино и антинейтрино обязана иметь высокое сечение взаимодействия и скажем породить пи-0-мезон (известно, что есть 98.8% вероятность мезона дать в распаде 2 фотона, на уровне миллионных долей - пару нейтрино разных ароматов и 33 миллионных - 2 пары "электрон + позитрон")?

Народ. Перестаньте отвечать этим троллям. Каждый ответ (даже оскорбительный) рождает у таких авторов чувство гениальности, а указание на элементарные ошибки в рассуждениях еще и "непризнанной гениальности".

-

-

Уважаемый akb,

мы вас блокировали на месяц пару раз, но видимо это не сильно влияет на вашу манеру общения. Кроме явной альтернативщины, вы еще не слишком уважаете банальный сетевой этикет, стираете собственные комменты, на которые уже были даны ответы. Я настойчиво предлагаю вам так больше не делать. Спасибо за понимание. -

-

Мне до конца не понятно, почему ТМ не может представлять собой ультрахолодные нейтрино, которые могли образоваться в огромном количестве в эпоху инфляции и после нее "остыть" аналогично фотонам реликтового излучения.

Ведь такие ультрахолодные нейтрино (если я правильно понимаю) будут по свойствам стремиться к стерильным. То есть, сечение их взаимодействия с веществом будет, не нулевым, конечно, но исчезающе малым.

На википедии на этот счет написано следующее

Для достижения Omega = rho/rho_с =1, где rho_c — так называемая критическая плотность, необходимы нейтринные массы порядка (15 - 65)/N эВ, где N обозначает число типов лёгких нейтрино.

Не совсем понимаю, видимо есть какая-то оценка максимально возможного числа (концентрации) нейтрино в пространстве в виду их фермионной природы, и поэтому, их массы не хватает для гипотезы. Так?

То есть, их концентрация не может быть выше обратного планковского объема, и отсюда вытекает ограничение?

Поясните, пожалуйста.

-

Стерильные нейтрино с массами выше кэВ вполне могут. Это одна из рабочих гипотез. Есть например так называемая nuMSM модель, которую разрабатывает Михаил Шапошников (http://sciencewise.info/definitions/NuMSM_by_Mikhail_Shapos

hnikov), там эти стерильные нейтрино как раз и являются ТМ, см например https://arxiv.org/abs/0705.1729

Вот берем эту схему для описания одиночного рождения t-кварка:

https://old.elementy.ru/images/news/single_top_quark_birth_1

Можно придумать 2 "альтернативы":

1. Обратный процесс с "нейтральными токами"

c + Z -> t.

2. Обратный обычный распад

s + W -> t.

Понятно, что оба процесса ограничены возможностью рождения из глюона пары легких (порядка 100-1000 МэВ) кварков с большой энергией (ну а точнее - "продольным" импульсов в сторону прилета бозона).

Ну и соответственно процесс №1... А, хотя не факт. Я тут думал предположить, что процесс №1 уменьшает соотношение 2:1, но я точно не знаю, от чего зависят нейтральные токи. Надо бы почитать книгу.

-

1. Обратный процесс с "нейтральными токами"

Напрямую это невозможно, т.к. Z бозон не способен менять тип кварка.

c + Z -> t.2. Обратный обычный распад

Это пожалуйста. Но только этот W с больной энергией сначала надо испустить. А для этого нужен кварк с большой энергией, да и вероятность испускания W невелика. Но в принципе процесс возможен.

s + W -> t.-

Чтобы не вышло непонимания, я процессы брал не с потолка. Я взял распад t-кварка, который в http://pdg.lbl.gov/2018 идет под номером 8.

Я могу подозревать, что там идет какой-то петлевой процесс, который может потребовать каких-то условий на энергию "достаточной вероятности" для "обратного процесса". Скажем самый "простой" вариант:

Z -> c + anti-c,

c + anti-c + c -> t - gamma

Правда вероятность придуманного мною процесса может быть скажем 0.177%.

А что во втором варианте нужна высокая энергия, тут я опять вспоминая про большие величины, придуманные мною. Прикинем, что беру энергию пары протонов 106 ТэВ. Вот на коллайдере типа FCC будет множество событий рождения t-кварка и по такому каналу тоже.

P.S. Я только сейчас прочитал, что планируется долгий проект электрон-позитронного коллайдера.-

Петлевой да, может быть, но вероятность мала. Ни одного распада топ-кварка на c+H или c+Z, не зарегистрировано.

-

А понял кажется. Вот есть скрин:

https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a42/1901/9d/8ab444cc4588.png/htm

В нем обратил внимание на примечание b. Эти ограничения "меньше ...%" основаны только на сравнении с распадом

t -> b + W.

И с фотоном - аналогично? Я конечно глянул на проценты, там "приблизительно 100%" вероятность на слабый распад или "b-кварк + пара кварков".

-

-

-

В самом простом случае уравнение состояния ТМ у нас p = 0, то есть ТМ не воздействует кроме как гравитационно на всякие фермионы и бозоны, а также - не испытывает воздействия (ЭМ в основном бралось бы, а ядерные силы учитывать наверное не очень нужно) со стороны обычной материи.

Кажется очевидным, что эта модель работает (как минимум) начиная с эпохи рекомбинации (приблизительно 0.003% возраста Веселенной).

Но можно ли (в смысле это уже давно сделано на LHC) сделать какие-то ограничения на то, как ТМ взаимодействует с кварками, лептонами и бозонами в эпоху, когда была скажем температура kT = 90..100 ГэВ (то есть "электрослабую эпоху")?

И после этого записать в систему с уравнением Эйнштейна какое-то уравнение состояния, типа:

P = P0*(ro/ro0)^alpha,

где P0 будет скажем типичным давлением мегалактического газа в скоплениях, ro0 - средней плотностью Солнца, а alpha - какой-то константой (но наверное больше, чем 1/137). Тут правда ещё вопрос - плотность чего иметь в виду под ro - ТМ или обычного вещества, если мы рассматриваем силу их взаимодействия? Следующий вопрос - мы описали взаимодействие "темная - обычня материя", а не будет ли контанта связи ТМ-ТМ ещё на огромноге число порядков меньше (для правильного описания динамики гало ТМ вокруг спиральных галлактик)?

Конечно эта эпоха длилась очень мало времени.

Ещё кстати вспомнил идею про успехи нахождения ТМ на LHC. Предположим, что масса покоя частицы ТМ равна полной энергии, выше которой на LHC имеют энергию только 0.3% партонов. Хотя стоп, это как раз хорошо, т.к. все прочие партоны в системе ЦМ будут иметь достаточно большую энергию? Правда обычно рассеяние частиц малой массы на частице большой массы по определению не может передать ей слишком большую энергию, скажем мы по аналогии с эффектом Комптона глюон не сможет потерять много энергии, а только изменить "длину волны" на 1-2 от величины

delta_lambda/(1..2) = lambdaKompton = h/c/m_DM ?

-

Любая микроскопическая модель частиц ТМ должна объяснить, почему темной материи сейчас именно столько. Если в очень горячей вселенной было тепловое равновесие и если оно относилось и к ТМ, то при остывании часть ТМ должна исчезнуть, иначе получилось бы намного больше, чем сейчас. Значит, должны быть процесс ее исчезновения: аннигиляции, ко-аннигиляции, распада, и т.д. Поэтому надо взаимодействие ТМ с обычными частицами (в том числе с кварками) нельзя пускать на самотек; его надо настроить так, чтобы это произошло.

А вот уравнения состояния тут непринципиальны, потому что на этой стадии еще нет никакого кучкования ТМ.-

>то при остывании часть ТМ должна исчезнуть, иначе получилось бы намного больше, чем сейчас.

У нас уже есть модель рождения ТМ при инфляции, то есть сколько должно было возникнуть в числе "намного больше, чем сейчас"? Частицы с временем жизни 1 млн. лет не возможны ни в теории сильного взаимодействия, ни электро-слабого?

>А вот уравнения состояния тут непринципиальны, потому что на этой стадии еще нет никакого кучкования ТМ.

Значит Вы уже говорите про стадию, когда плотность ТМ стала меньше (расширение ПОСЛЕ инфляции), чем в нашей Галактике. Может эта стадия была в период t= [0.00..01; 1] секунд после БВ и нам нет смысла записывать ур-ие состояния ТМ и добавлять в систему с ур-ем Эйнштейна - просто слишком малые поправки, никакая точность параметров даже эпохи рекомбинации не даст нам проверить модель? -

-

Темная материя

-

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки -

26.08.2021Подтверждено существование галактики почти без темного веществаМарат Мусин • Новости науки

26.08.2021Подтверждено существование галактики почти без темного веществаМарат Мусин • Новости науки

-

07.05.2021Темная материя, сверхмассивные черные дыры и современное состояние научной публицистикиПавел Иванов • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(326), 2021

07.05.2021Темная материя, сверхмассивные черные дыры и современное состояние научной публицистикиПавел Иванов • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(326), 2021

-

21.12.2019«Карта Вселенной». Глава из книгиПриямвада Натараджан • Книжный клуб • Главы

21.12.2019«Карта Вселенной». Глава из книгиПриямвада Натараджан • Книжный клуб • Главы

-

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

-

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

-

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

-

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

-

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

-

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

Последние новости

Рис. 1. Эксперимент DUNE станет в следующем десятилетии главной установкой по измерению нейтринных осцилляций. Рисунок с сайта dunescience.org