Слишком быстрая адаптация к новым условиям завела бабочек в «эволюционную ловушку»

Многолетние наблюдения за популяцией бабочек на уединенной горной лужайке в штате Невада позволили описать новый тип «эволюционной ловушки»: в нее может попасть популяция диких животных, адаптируясь к последствиям хозяйственной деятельности человека. Выпас скота привел к распространению на лужайке подорожника ланцетолистного, на котором выживаемость гусениц оказалась выше, чем на исходном кормовом растении — коллинсии мелкоцветковой. Под действием отбора бабочки за несколько лет полностью перешли с коллинсии на подорожник, не подозревая, что оказались в «эволюционной ловушке». Ловушка захлопнулась, когда в 2005 году умер хозяин ранчо и на лужайке перестали пасти скот. Разросшиеся травы затенили подорожник, и теплолюбивые бабочки вымерли. При этом по краям лужайки оставалось много незатененной коллинсии, где бабочки могли бы жить и дальше, если бы не отказались полностью от своего старого кормового растения. Исследование показало, что способность животных быстро приспосабливаться к антропогенным изменениям среды может завести их в тупик, поскольку человек меняет среду еще быстрее, чем меняются самые быстро эволюционирующие животные.

Изменения среды, вызываемые деятельностью человека, ставят перед живыми существами трудные эволюционные задачи. Нередко в новых условиях старые адаптации, выработанные за миллионы лет эволюции, оказываются губительными. В таких случаях говорят об «экологических ловушках» или «эволюционных ловушках» (см. M. A. Schlaepfer et al., 2002. Ecological and evolutionary traps, а также Evolutionary trap). Например, после того как в Австралию для борьбы с вредителями завезли ядовитых жаб Bufo marinus (см.: Ядовитые жабы оккупируют Австралию, «Элементы», 20.02.2006), под угрозой вымирания оказались местные популяции варанов: этим хищникам все их древние охотничьи инстинкты подсказывали, что новые жабы — превосходная добыча. Другой пример — подёнки, которые находят подходящие для откладки яиц водоемы по поляризованному отраженному свету и иногда принимают за воду асфальт, который поляризует отраженный свет примерно так же (C. J. Jolly et al., 2016. The impacts of a toxic invasive prey species (the cane toad, Rhinella marina) on a vulnerable predator (the lace monitor, Varanus varius)). Считается, что если попавшая в такую ловушку популяция не вымрет полностью, то со временем она приспособится к изменившимся условиям, либо научившись не использовать неподходящий ресурс, либо выработав устойчивость к его вредоносным эффектам.

Новая статья специалистов по эволюционной экологии Майкла Сингера (Michael C. Singer) и Камиллы Пармезан (Camille Parmesan), опубликованная в журнале Nature, показывает, что животные могут оказаться в гибельной ловушке не только из-за того, что они недостаточно быстро подстраиваются к меняющимся условиям, но и наоборот, из-за слишком быстрой и успешной адаптации.

Сингер и его коллеги более 30 лет наблюдали за изолированной популяцией бабочки-шашечницы Euphydryas editha (Edith's checkerspot butterfly) на окруженном лесом лугу в горах Невады. Владелец луга, фермер по имени Гарри Шнайдер (Harry Schneider), пас на нем коров.

Расселительная способность у бабочек E. editha очень низкая. Обычно они не улетают от места своего рождения дальше, чем на пару километров. Расстояние до ближайшей соседней популяции — около 40 км. Поэтому бабочки с лужайки Шнайдера жили практически в полной изоляции. Размножаются они один раз в год. Молодые гусеницы живут большими группами и оплетают стебли растений паутиной, что облегчает их поиск и учет.

Исходным кормовым растением для гусениц E. editha является коллинсия мелкоцветковая (Collinsia parviflora). Выпас скота привел к распространению на лугу Шнайдера (как и во многих других местах на западе США) завезенного из Старого Света подорожника ланцетолистного (Plantago lanceolata). Бабочки начали иногда откладывать яйца на новое растение, и вдруг оказалось, что оно даже лучше подходит для развития гусениц, чем коллинсия.

Дело в том, что коллинсия — однолетнее растение, которое начинает стареть и вянуть раньше, чем большинство гусениц успевает завершить свое развитие. Поэтому многие гусеницы погибают от голода, так и не окуклившись. Подорожник, напротив, растение многолетнее. Он не так быстро вянет, и, хотя гусеницы на подорожнике растут медленнее, чем на колинсии, их выживаемость в итоге оказывается намного выше.

Ранее авторы детально изучили взаимоотношения между гусеницами и растениями, пытаясь понять, почему бабочки не адаптировались к быстрому увяданию своего кормового растения. Ведь они, казалось бы, могли это сделать, просто ускорив собственное развитие, то есть окукливаясь раньше. Ученые пришли к выводу, что причина в «эволюционном компромиссе» (см. Trade-off) между выживаемостью гусениц и плодовитостью взрослых бабочек. Если гусеница будет окукливаться раньше, она не успеет набрать достаточную массу. Вышедшая из куколки бабочка получится худосочной и отложит меньше яиц. По-видимому, для E. editha высокая плодовитость оказалась важнее, чем выживаемость личинок. Молодые самки этого вида настолько массивны, что даже летают с трудом, пока не отложат первые порции яиц.

Поэтому появление нового кормового растения, на котором гусеницы могут развиваться дольше, не рискуя погибнуть голодной смертью, стало для бабочек настоящим подарком. Они же не знали, что этот подарок у них скоро отберут.

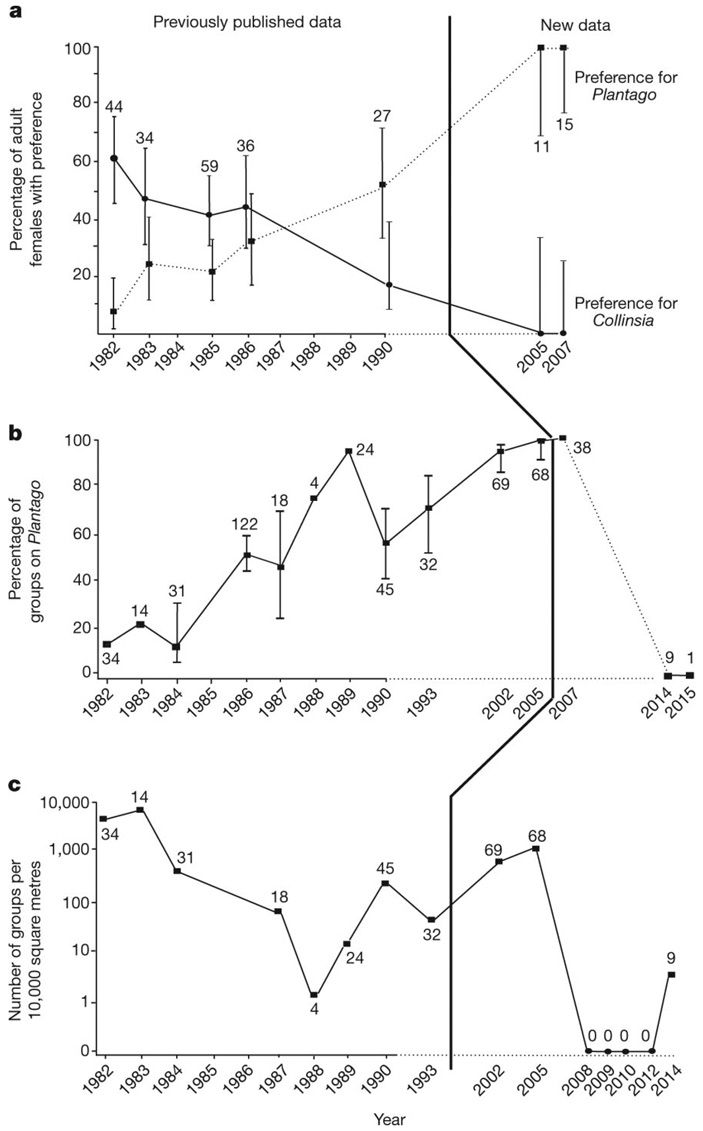

Начиная с 1980-х годов Сингер и его коллеги год за годом наблюдали, как бабочки на лугу Шнайдера стремительно (по эволюционным меркам) переходят с коллинсии на подорожник.

Исходно бабочки E. editha предпочитали откладывать яйца, естественно, на коллинсию. Эксперименты с бабочками из «наивных» популяций (живущих там, где нет подорожника) показали, что при наличии выбора 80% самок уверенно выбирают коллинсию, а остальные 20% не проявляют избирательности и откладывают яйца на колинсию и подорожник с равной вероятностью. Такова, по-видимому, исходная ситуация с изменчивостью по предпочтениям, характерная для бабочек, никогда не видевших подорожника.

В 1982 году на лугу Шнайдера были зарегистрированы первые самки, предпочитающие подорожник коллинсии. Эволюционный переход на новое растение начался. К 1990 году доля самок, предпочитающих подорожник, достигла 50%. Было показано, что предпочтения определяются генетически (наследуемость признака равна 0,9). Кроме того, потомство самок, предпочитающих подорожник, стало расти на подорожнике быстрее, чем гусеницы, матери которых предпочитали коллинсию. Это должно было дополнительно повысить репродуктивный успех бабочек, выбирающих подорожник, и тем самым ускорить эволюционный переход.

Эксперименты, проведенные в 2005 и 2007 годах, показали, что теперь уже 100% самок на лугу Шнайдера предпочитают подорожник. Старое кормовое растение было полностью забыто. Все гусеницы развивались теперь на подорожнике.

Еще в 1993 году Сингер с коллегами предсказали, что наблюдаемый ими эволюционный процесс может завести бабочек в смертельную ловушку. Быстро и успешно адаптируясь к антропогенным изменениям среды, насекомые рискуют попасть в зависимость от продолжения людьми тех же практик (в данном случае — от продолжения выпаса скота). Это серьезный риск, потому что, как бы быстро ни эволюционировали насекомые, поведение человека может меняться еще быстрее (M. C. Singer et al., 1993. Rapid human-induced evolution of insect–host associations).

В новой статье авторы с мрачным торжеством сообщают, что их предсказание сбылось. В конце 2005 года Гарри Шнайдер умер, ранчо было продано, выпас скота прекратился, на лугу разрослись буйные травы, и весь подорожник оказался в тени. Эволюционная ловушка захлопнулась.

Средняя дневная температура на листьях подорожника, куда бабочки откладывали яйца, понизилась на 7°C, а освещенных участков открытой почвы практически не осталось. Это оказалось губительным для теплолюбивых гусениц. Они уже не могли, как раньше, нежиться на солнышке, лежа на земле рядом со своим растением. В 2007 году их видели отчаянно ползающими в густой траве в тщетных попытках найти солнечный пятачок. При этом по краям лужайки, где не было густой травы, оставалось много хорошо освещенной коллинсии. Но бабочек это не спасло, потому что они больше не использовали свое старое кормовое растение.

Рис. 2. Переход бабочек на новое кормовое растение и последующее вымирание популяции. По горизонтальной оси — годы. a — процент самок, предпочитающих подорожник (пунктир) и коллинсию (сплошная линия). Эти линии не являются зеркальными отражениями друг друга, потому что были еще и неразборчивые самки, откладывавшие яйца на оба растения. b — процент групп гусениц, встреченных на подорожнике. c — общее число групп гусениц на 10 000 кв м. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

В 2008 году, несмотря на тщательные поиски, на лугу не удалось найти ни одной гусеницы, ни одной кладки и ни одной взрослой бабочки. Такой же результат дали осмотры в 2009, 2010 и 2012 годах. Популяция лужайки Шнайдера вымерла.

Конец у истории, впрочем, оказался не столь трагичным. Пышное разнотравье быстро истощило удобренную коровами почву и сошло на нет уже в 2008 году. Подорожник опять оказался на солнышке. Теперь бабочки, предпочитающие подорожник, снова могли бы здесь жить. Но им неоткуда было взяться.

В 2014 году авторы снова осматривали лужайку, чтобы еще раз подтвердить факт вымирания. Каково же было их удивление, когда они обнаружили целых 9 скоплений гусениц и характерные паутинки: бабочки E. editha вернулись!

Ученые подчеркивают, что совершенно этого не ожидали, потому что, как уже говорилось, ближайшая соседняя популяция находится почти в 40 км, а миграционные способности E. editha оставляют желать лучшего. Но, видимо, исследователи их все-таки недооценили. То, что это были не чудом уцелевшие и пять лет скрывавшиеся местные бабочки, а пришлые, следовало из того, что все гусеницы и паутинки были найдены на коллинсии, а не на подорожнике. Местная же популяция, как мы помним, за несколько лет до вымирания полностью перешла на подорожник.

Авторы предполагают, что повторное заселение лужайки Шнайдера было связано с резким ростом численности соседней популяции E. editha (той самой, что почти в 40 км). Этот рост, в свою очередь, был вызван пожаром 2012 года, после которого на выгоревшей земле коллинсия стала лучше расти и не так быстро вянуть.

Теперь, по-видимому, всё готово к тому, чтобы эволюционная драма на лужайке Шнайдера повторилась. Бабочки могут снова перейти на подорожник, а затем снова вымереть, если с подорожником что-то пойдет не так.

Исследование продемонстрировало новый, ранее не описанный вариант «эволюционной ловушки». Оказалось, что причиной вымирания диких животных может стать не только слишком медленный, но и чересчур энергичный эволюционный ответ на антропогенные изменения среды. Впрочем, авторы признают, что в случае с бабочками E. editha данный механизм, по-видимому, опасен для локальных популяций, но не вида в целом. Популяции живут в разных условиях, и, если одна из них попадет в «эволюционную ловушку» и вымрет, ее место со временем займут мигранты из уцелевших популяций.

Источник: Michael C. Singer & Camille Parmesan. Lethal trap created by adaptive evolutionary response to an exotic resource // Nature. 2018. V. 557. P. 238–241.

-

Получается что подорожниколюбивые бабочки до вымирания тоже могли отправить колонисток куда-нибудь на дальнее расстояние, и кто-то из них мог добиться успеха, таким образом ловушка потенциально имеет дырку :)

И еще может быть бабочки могли случайно использовать человеческий транспорт для расселения, автомашину или поезд. Лет десять назад была статья про то как проверили 700 авиалайнеров и выяснили что насекомые вовсю "пользуются" ими для перелетов на любые расстояния, в том числе сверхдальние.

Похожая вещь произошла с телефонами Blackberry. Они слишком понадеялись на клавиатуры, которые теперь практически исчезли в телефонах.

Залез, ветка обломилась, шмяк об землю, труп - эволюционный тупик.

Или как если экспериментатор уничтожает культуру с перспективным мутантом, не подозревая о нем. Просто потому, что финансирование прекратили и проект закрыли.

При чем тут эволюционный тупик? Вот я тоже не знаю.

Может придираюсь к словам, но всё-таки, кажется, быстрая приспособляемость не может быть причиной вымирания. Даже в описанном случае причиной вымирания стал наоборот чересчур медленный эволюционный ответ бабочек на исчезновение подорожника.

"Чёрный ты или белый,

Лысый пень или раста -

Подохнет в декабре

То, что выросло в мае

Сильный или смелый,

За ойро или за сто,

Спринтер или стайер -

бог не фраер."

-

-

А жуки рогатые,

Мужики богатые,

Шапочками машут,

С бабочками пляшут.

А потом:

The Butterfly's Funeral.

Oh, ye, who so lately were blythesome and gay,

At the Butterfly's Banquet, carousing away;

Your feasts and your revels of pleasure are fled,

For the soul of the Banquet, the Butterfly's dead.

No longer the Flies and the Emmets advance,

To join with their friends in the Grasshopper's dance;

For see, his thin form o'er the favourite bend,

And the Grasshopper mourns for the loss of his friend.

And hark, to the funeral dirge of the Bee,

And the Beetle who follows as solemn as he;

And see, where so mournful the green rushes wave,

The Mole is preparing the Butterfly's grave.

The Dormouse attended, but cold and forlorn;

And the Gnat slowly winded his shrill little horn;

And the Moth, who was griev'd for the loss of a sister,

Bent over the body, and silently kist her.

The corse was embalm'd, at the set of the sun,

And enclos'd in a case, which the Silk-worm had spun;

By the help of the Hornet, the coffin was laid,

On a bier, out of myrtle and jessamine made.

In weepers and scarfs, came the Butterflies all,

And six of their numbers supported the pall:

And the Spider came there, in his mourning so black:

But the fire of the Glow-worm soon frighten'd him back.

The Grub left his nut-shell, to join the sad throng,

And slowly led with him the Book-worm along,

Who wept his poor neighbour's unfortunate doom,

And wrote these few lines, to be plac'd on his tomb-

Epitaph.

At this solemn spot, where the green rushes wave,

Here sadly we bent o'er the Butterfly's grave;

'Twas here we to beauty our obsequies paid,

And hallow'd the mound which her ashes have made.

And here shall the daisy and violet blow,

And the lily discover her bosom of snow;

While under the leaf, in the evenings of spring,

Still mourning her friend, shall the Grasshopper sing.

(by William Roscoe)

-

-

-

-

Крестьянам питаться пирожными мешало то, что пирожных тупо не было. А балансирующий отбор, это когда в популяции поддерживается существование и аллелей, позволяющих питаться коллинсией, и аллелей, позволяющих питаться подорожником. После того, как все подорожники будут заняты, аллель, позволяющий есть коллинсию, станет более предпочтительным.

-

Последние новости

Рис. 1. Бабочка Euphydryas editha, ее исходное кормовое растение коллинсия мелкоцветковая (Collinsia parviflora) и новое растение, на которое бабочки опрометчиво перешли, — подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata). Фото с сайтов butterfliesandmoths.org и wikimedia.org