Дестабилизирующие мутации прокладывают путь к эволюционным новшествам

Американские биологи расшифровали эволюционный механизм, позволяющий бактериофагу лямбда в лабораторных экспериментах вырабатывать новый способ заражения бактериальных клеток. Эволюционное новшество возникает в ответ на приобретение бактериями устойчивости к старому способу вирусной атаки, основанному на прикреплении вирусного белка J к бактериальному поверхностному белку LamB. В этой ситуации отбор сначала закрепляет мутации гена J, усиливающие старую функцию. «Платой» за лучшее связывание с LamB становится дестабилизация белка J. В итоге получаются вирусы, у которых при одном и том же геноме белок J может иметь две разные пространственные конфигурации. При этом вирусные частицы с «правильно» свернутым J заражают жертв старым способом, а другие (с таким же геномом, но с «неправильно» свернутым J) делают это по-новому, прикрепляясь к другому поверхностному белку бактерии (OmpF). В дальнейшем оба варианта могут стабилизироваться путем закрепления дополнительных мутаций, что фактически приводит к разделению исходного вируса на два вида. Работа подтверждает старую, но имеющую мало экспериментальных подтверждений идею о том, что новые функции могут развиваться через промежуточный этап дестабилизации фенотипа с последующей стабилизацией («генетической ассимиляцией») удачных ненаследственных отклонений.

Теоретики давно обсуждают возможную роль дестабилизации фенотипа в появлении эволюционных новшеств. Предполагается, что новшества могут возникать по следующей схеме: «исходный стабильный фенотип → дестабилизирующее воздействие (например, резкое изменение среды) → рост негенетической изменчивости → генетическая ассимиляция удачного фенотипа, то есть закрепление мутаций, стабилизирующих тот вариант фенотипа, который оказался адаптивным в новых условиях». Об этой модели подробно рассказано в новости Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествам («Элементы», 13.07.2009). Идея выглядит логичной, однако прямых экспериментальных подтверждений у нее пока немного (см. ссылки в конце новости).

Американские биологи, работающие с бактериофагом лямбда (см. Lambda phage), пополнили коллекцию подтвержденных примеров действенности данного механизма еще одним экспонатом.

Изучалось эволюционное новшество, систематически возникающее у фага λ в определенных условиях. В норме этот фаг заражает своих жертв, кишечных палочек Escherichia coli, прикрепляясь к поверхностному белку (рецептору) LamB. Однако жертвы могут выработать устойчивость к вирусу путем накопления мутаций, снижающих уровень экспрессии этого рецептора. Количество молекул LamB на поверхности бактериальных клеток уменьшается, и вирусу становится не за что ухватиться.

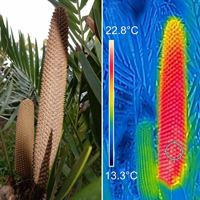

В присутствии устойчивых бактерий вирусы подвергаются интенсивному отбору на способность как можно эффективнее цепляться за те немногие молекулы LamB, которые еще остались. Отбор последовательно закрепляет 4–7 мутаций в вирусном гене, кодирующем белок J. Этот белок располагается на конце ножки вируса и отвечает за прикрепление к LamB (рис. 1).

Неожиданным образом эти мутации не только повышают прочность связи с LamB, но и придают белку J новую способность — прикрепляться к другому поверхностному белку бактерии, OmpF. Фактически вирус вырабатывает новый способ заражения бактериальных клеток. Такие вирусы успешно заражают бактерий, даже вовсе лишенных LamB (J. R. Meyer et al., 2012. Repeatability and Contingency in the Evolution of a Key Innovation in Phage Lambda).

Недавно было показано, что получившиеся вирусы-генералисты (способные заражать своих жертв двумя способами) могут затем снова специализироваться, то есть утратить один из двух способов заражения, оптимизировав другой. Это может привести к видообразованию (разделению на два вида). Хотя у фагов λ нет полового размножения, у них есть рекомбинация — обмен участками генома между вирусами, заразившими одну и ту же клетку. С точки зрения эволюционных последствий это почти то же самое, что и половое размножение. Оказалось, что адаптация к хозяевам, у которых есть только один из двух рецепторов (LamB или OmpF), ведет к разделению вирусов-генералистов на две специализированные группы, каждая из которых способна заражать только один тип жертв. Такие вирусы уже не могут меняться друг с другом генами, потому что в их геномах закрепляются несовместимые мутации (J. R. Meyer et al., 2016. Ecological speciation of bacteriophage lambda in allopatry and sympatry). Поэтому их вполне можно считать разными видами.

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, американские вирусологи разобрались в том, каким образом белку J вирусов-генералистов удается совмещать две функции. У клеточных организмов такие эволюционные изменения обычно происходят за счет дупликации гена с последующим разделением функций между копиями. Но у фагов-генералистов ген J не дуплицирован.

Альтернативный механизм связан с дестабилизацией белка. Авторы предположили, что мутации, закрепившиеся в гене J у фагов-генералистов, внесли элемент хаоса в процесс сворачивания кодируемого белка (см. Фолдинг белка). Возможно, белок J у фагов-генералистов может принимать две разные конформации, одна из которых связывается с LamB, а другая — с OmpF.

Дестабилизация пространственной структуры белка часто сопровождается снижением его устойчивости к повышению температуры. Поэтому проверку своей гипотезы ученые начали с оценки выносливости вирусов к перегреву. Для этого они в течение часа выдерживали вирусные частицы с разными генотипами при разных температурах (от 37°С — оптимальной температуры для фага λ до смертельных 55°С) и смотрели, какой процент вирусов сохранит жизнеспособность. В эксперименте использовались генотипы, соответствующие разным этапам изученного ранее эволюционного пути от исходного вируса (связывающегося только с LamB) к вирусу-генералисту. Изучаемые вирусы различались только мутациями в гене J, а весь остальной геном у них был одинаковый.

Результаты подтвердили ожидания исследователей (рис. 2). Выяснилось, что мутации в гене J, которые в ходе адаптации вирусов к жертвам с пониженной экспрессией LamB повышали сродство J к LamB, а затем дали возможность связываться также и с OmpF, попутно снижали термостабильность белка J.

Рис. 2. Термоустойчивость вирусных частиц с разными генотипами. По вертикальной оси — доля вирусных частиц, сохранивших жизнеспособность после часа выдерживания при температуре, указанной на горизонтальной оси. Черная сплошная линия — «дикий тип» (0 мутаций), то есть вирус с исходной версией белка J, прикрепляющийся только к рецептору LamB. Черная пунктирная линия — 3 мутации в белке J, повышающие сродство к LamB, но еще не дающие возможности связываться с OmpF. Зеленые линии — генотипы с 4–7 мутациями в J, способные связываться с обоими рецепторами (вирусы-генералисты). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Впрочем, это само по себе еще ни о чем говорит, потому что мутации, меняющие аминокислотные последовательности белков, часто снижают устойчивость белков к перегреву — это дело обычное. Но в данном случае всё оказалась интереснее. Авторы проверили термочувствительность упомянутых выше вирусов — потомков генералистов, которые в ходе дальнейшей эволюции снова стали специалистами, утратив способность прикрепляться к одному из двух рецепторов. У этих вирусов — «вторичных специалистов» в гене J еще больше мутаций по сравнению с исходным вариантом, чем у генералистов. Однако устойчивость к нагреванию у них оказалась такой же высокой, как и у «диких» вирусов. Таким образом, «генерализующие» мутации снизили термостабильность, а «специализирующие» снова ее повысили.

Самый интересный результат был получен, когда авторы проанализировали временную динамику разрушения вирусных частиц при оптимальной для них температуре 37°С. В опыте использовали штаммы с максимальной и минимальной термоустойчивостью, то есть вирусы «дикого типа» и генералистов с семью мутациями (этим двум генотипам соответствуют черная и зеленая сплошные линии на рис. 2). Оказалось, что генералисты со временем разрушаются быстрее, чем «дикие» вирусы. Это ожидаемый результат, потому что от менее термоустойчивых вирусов следует ожидать и меньшей устойчивости при оптимальной температуре. Интереснее другое: исследователи обнаружили, что в течение первых двух суток разрушение вирусов дикого типа идет с постоянной скоростью, тогда как генералисты намного быстрее деградируют в первые сутки, чем во вторые (рис. 3).

Рис. 3. Динамика разрушения вирусных частиц при 37°С. Черные линии — вирусы с исходным генотипом, зеленые — генералисты с семью мутациями в гене J. Видно, что первые разрушаются с постоянной скоростью, а вторые быстрее разрушаются в первый день, чем во второй. Это говорит о разнородности вирусов-генералистов (среди них есть устойчивые и неустойчивые индивиды), хотя генотип у них одинаковый. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Но если все вирусные частицы в выборке одинаковы, то они должны разрушаться с постоянной скоростью. Полученный результат говорит о том, то вирусы-генералисты, по-видимому, представлены двумя разными фенотипами, один из которых неустойчив и разрушается быстро (в основном в течение первого дня), а другой — медленно (примерно с той же скоростью, что и «дикие» вирусы). Однако генотип у всех генералистов один и тот же. Стало быть, речь идет о негенетической изменчивости. Скорее всего, дело тут в разных вариантах сворачивания белка J.

Дальнейшие эксперименты дали ряд косвенных подтверждений этому предположению. Удалось показать, что быстро разрушающаяся фракция вирусов-генералистов преимущественно связывается с OmpF, а медленно разрушающаяся — с LamB. Это видно, например, из того, что по мере разрушения вирусных частиц среди вирусов-генералистов остается все меньше способных связываться с OmpF, в то время как доля связывающихся с LamB растет. А если отобрать те вирусы, которые связались с OmpF, то оставшиеся вирусы, во-первых, лучше связываются с LamB, чем исходная смесь, во-вторых, со временем разрушаются медленнее. Дополнительные эксперименты подтвердили, что изменчивость у вирусов-генералистов действительно негенетическая, то есть ненаследственная.

В итоге вырисовалась следующая схема появления эволюционного новшества. В ходе адаптации к жертвам с пониженной экспрессией рецептора LamB отбор стал поддерживать у вирусов такие мутации в гене J, которые позволяли белку J прочнее связываться с LamB. Это достигалось ценой дестабилизации белка J, который в результате стал иногда сворачиваться неправильно. После приобретения четырех таких мутаций (каждая из которых повышала сродство J к LamB) у белка J появился новый вариант сворачивания, который позволял связываться с другим рецептором — OmpF. Белок с новой функцией возник как один из вариантов фенотипа в рамках негенетической изменчивости. При одном и том же геноме часть вирусов теперь могла связываться с OmpF, в то время как другие обладатели того же генотипа связывались с LamB. Так появились вирусы-генералисты. При этом каждая отдельная вирусная частица намного эффективнее связывалась с одним из двух рецепторов, чем с другим. Генерализация произошла на уровне популяции, а не индивида.

В дальнейшем вирусы-генералисты могут снова специализироваться, попав в подходящие условия (то есть получив доступ к жертвам, у которых есть либо только LamB, либо только OmpF). В ходе специализации закрепляются мутации, повышающие вероятность того, что белок J свернется выгодным в данной ситуации образом. В результате белок J снова стабилизируется, то есть начинает сворачиваться только одним способом. При этом восстанавливается также и устойчивость белка (и всего вируса) к повышенной температуре.

Таким образом, найден яркий пример появления новой функции через промежуточный этап, связанный с дестабилизацией фенотипа. Остается неясным, как часто возникают таким способом эволюционные инновации у вирусов и клеточных организмов. Ответ на этот вопрос должны дать дальнейшие исследования.

Источник: Katherine L. Petrie, Nathan D. Palmer, Daniel T. Johnson, Sarah J. Medina, Stephanie J. Yan, Victor Li, Alita R. Burmeister, Justin R. Meyer. Destabilizing mutations encode nongenetic variation that drives evolutionary innovation // Science. 2018. V. 359. P. 1542–1545.

См. также о дестабилизации фенотипа и ее эволюционной роли:

1) Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествам, «Элементы», 13.07.2009.

2) Глаза пещерных рыб эволюционировали за счет скрытой генетической изменчивости, «Элементы», 24.12.2013.

3) Белок Hsp90 контролирует активность мобильных генетических элементов, «Элементы», 19.01.2010.

-

Лысенко не может быть прав потому, что он - Лысенко, грязный субъект с определенной историей. А вот Мичурин - другое дело.

Вот садовод прививает привой на подвой - это же факт дестабилизации, мгновенное создание нового фенотипа. Морфоз. Старый сорт с неизменной ДНК резко отклоняется от нормального пути. В дальнейшем среда постепенно вписывает это отклонение в геном, и появляется новый сорт. Генетик скажет - новый путь онтогенеза зафиксирован на генетическом уровне, а дедушка Мичурин - что произошло воспитание привоя подвоем. И оба правы.-

Прививание, по сути, - создание химерного организма с двумя разными генотипами в разных частях. Ни о какой дестабилизации фенотипа речь не идет. Семена, выросшие на подвое, будут иметь генотип подвоя, на остальной части - генотип акцептора. Ситуация, при которой из одной и той же семечки может вырасти либо сорт А, либо сорт Б, не возникает.

P. S. Упорство мичуринцев вызывает уважение. Жаль, что ему не нашлось лучшего применения...-

Я иногда понимаю лысенковцев, которые с черной ненавистью относились к генетикам - чистоплюи, мол, не знающие практики.

Химера - это когда прививка идет на чужеродный вид, например, садовую сирень прививают на дикую бирючину. К вашему сведению, современные коммерсанты в питомниках поставили эту чушь на поток, так что осторожнее...

Семена на подвое? Подвой обрезается почти по самую хряпку, участвуя в жизни нового растения только корнями.

Я допускаю, конечно, что есть дачники, прививающие новый сорт прямо в крону старого дерева... Химеры рождаются в головах.

-

Еще, если отвлечься, то на рис. 1 указано, что структура J состоит из 3-х белков J. Таким образом, можно предположить, что одновременно будут собираться частицы 3xJlamb, 2xJlambJompf, Jlamb2xJompf, 3xJompf. Но это можно отдельно обсуждать.

Далее, видимо действительно, в зависимости от среды (от наличия бактерий с Lamb или OmpF) попадут в клетку и продолжат размножаться вирусы, имеющие "хвост", состоящий из того или иного количества J белка с конформацией "для OmpF". Но ведь это неважно. Как и написано, ген то ведь один и тот же. Ведь такой "отбор" будет происходить до следущего этапа синтеза бактерией белка J и его сборки в ту или иную конформацию. И из бактерии опять выйдут разные варианты вируса. И так по кругу.

Пока как раз не произойдут, накопятся и поддержутся отбором те или иные мутации, приводящие к специализации фага в обратную сторону (к LamB), или в сторону OmpF.

Таким образом, мне представляется, что это последовательное накопление мутаций, при котором на том или ином этапе кодируемая аминокислотная последовательность может иметь несколько конформаций, но никак не негенетическая изменчивость.

-

Видимо, вы вкладываете в понятие "негенетическая изменчивость" какой-то другой смысл, не такой, как авторы.

Если при одном и том же геноме мы имеем вирусные частицы с разным фенотипом (у одних одна конформация J, у других другая), то это и есть негенетическая изменчивость. Фенотип разный, геном одинаковый. Это и называется негенетической изменчивостью.

А то, что там три молекулы J, это действительно интересно. Может быть, собираются вместе на ножке вируса только одинаковые три молекулы? Но об этом в статье ничего не говорится.-

Меня просто смутило слово изменчивость. У меня оно ассоциируется с процессом длящемся во времени. На этом примере, будто бы сначала есть только фаги с одной конформацией J, через какой-то отрезок времени - с другой конформацией, и все это поддерживается влиянием среды, но при одинаковом геноме. Но на деле, каждый раз из бактерий выходят всегда различные варианты фага с различными конформациями J, ибо геном одинаков; независимо от того, фаг с какой конформацией J попал в бактерию изначально и что это была за бактерия (с LamB или OmpF). И это до тех пор, пока такая конформация (а точнее уже немного другая, более стабильная и одна) не закрепится генетически с последующими мутациями.

Какой смысл авторы вложили в слово "variation" я действительно не смогу узнать, но можно предположить, что они имели ввиду не "изменчивость", а "варианты" или "разновидности". И тогда с "негенетическими вариациями" белка J для меня все сходится :)

Про три молекулы J, возможно действительно собираются только одинаковые молекулы. Косвенно наверное это можно подтвердить рисунком 3. Возможно, в случае сборки "хвоста" из различных вариантов J, зеленая линия на графике имела бы 3 колена, а не одно (распались бы сначала 3xJompf, затем последовательно Jlamb2xJompf, 2xJlambJompf и 3xJlamb. Но это опять же только косвенно. Возможно, если поискать, найдутся работы, где исследовали механизм сборки фага в бактериях.-

Изменчивость в биологии (в общепринятом смысле) - это как раз различия между особями, молекулами, клетками или чем-то еще. Например, разные сроки наступления осенней линьки в популяции зайцев - изменчивость по этому признаку; различия между окраской одного зайца зимой и летом - не изменчивость. Генетическая изменчивость популяции описывается как соотношение разных генотипов (харди-вайнберговское или другое). Увы, во многих учебниках это понятие смешивается с понятием "изменения" (и тогда называют различия в окраске зайца зимой и летом "сезонной изменчивостью"), откуда и возникает путаница.

-

-

-

Я согласен с камрадом mol_biol.

Во-первых, откладывать в полулогарифмических координатах три точки, без погрешностей - это фу и не значит ровным счётом ничего. Куда только смотрели рецензенты...

Во-вторых, уж слишком косвенное определение фолдинга. Вот если бы они дали рисунок для термоденатурации этого белка (хотя бы по спектру кругового дихроизма)...

В-третьих, денатурация белка линеаризуется в полулог.координатах лишь для простых случаев, аля E->D. И на картинке для какого-нибудь 2E->D не будет линейности, не говоря уж про более тяжёлые случаи...

Суть этой гипотезы связана с очень медленной дестабилизацией биологической системы – от сотен тысяч до сотен миллионов лет. При этом со временем меняются свойства белков. В результате, в некоторых направлениях ландшафта приспособленности могут понижаться барьеры проходимости, а в других - возникать новые.

Наличие медленной изменчивости ландшафта приспособленности позволяет живой природе в полной мере освоить всю область приспособленности. Затруднить эволюцию в обратном направлении, т.к. пути назад может и не быть в результате возникновения новых барьеров. При такой изменчивости живые существа вынуждены постоянно меняться. При этом изменения будут синхронизированы во времени для больших групп живых существ на разных континентах. Такая изменчивость избавляет эволюцию от тупиков, например от застарелых форм, таких как динозавры. Известно, что динозавры в конце своей истории находились на стадии вымирания без видимых на то причин. Метеорит только завершил процесс.

Помимо этого, наличие глобальных космологических факторов объясняет, почему мы не видим проявления деятельности инопланетян. Объяснение простое, волны темной материи могли синхронизировать появление разумных существ, по меньшей мере, в нашей галактике, при этом все разумные цивилизации в галактике имеют приблизительно один и тот же возраст и для контактов не пришло еще время.

У меня вопрос к Александру Маркову или другим специалистам. Вопрос заключается в следующем. Если допустить медленное изменение ландшафта приспособленности белков, как это может отразиться на эволюции? Могут ли быть объяснены загадки эволюции, которые не находят объяснения?

Про вирусов пока еще не прочёл.

-

Книгу перемен не читал, но, наверное, интересно. Согласен, по сути, это диалектика.

Я думаю, что здесь уместны следующие выражения. В воду реки нельзя войти дважды. Необходимо успеть вскочить на подножку уходящего поезда. Если бы Земля образовалась на пару миллиардов лет позже то, скорее всего, жизнь на ней никогда не возникла. Если намного раньше - эволюция на стадии одноклеточных топталась бы непозволительно долго.

На самом деле предложен очень оптимистичный сценарий. Это сценарий соответствует множеству фантастических фильмов и большинству компьютерных игр, где разные цивилизации и существа находятся примерно на одной стадии развития. При этом, если из них кто либо объявится, человечество резко почувствует себя единой цивилизацией, забыв все домашние дрязги направит интеллектуальные и другие ресурсы не на войны между собой, а на общепланетарную оборону.

В противном случае, если есть сверх цивилизации, человеку, наверное, было бы очень не уютно чувствовать себя декоративном растением, посаженным в горшок вместо кактуса.

Случайная изменчивость

-

10.03.2020Поведенческая индивидуальность дрозофил порождается случайными вариациями в развитии мозгаАлександр Марков • Новости науки

10.03.2020Поведенческая индивидуальность дрозофил порождается случайными вариациями в развитии мозгаАлександр Марков • Новости науки

-

29.01.2019Случайная изменчивость генной экспрессии у Arabidopsis thaliana подчиняется строгим закономерностямАлександр Марков • Новости науки

29.01.2019Случайная изменчивость генной экспрессии у Arabidopsis thaliana подчиняется строгим закономерностямАлександр Марков • Новости науки

-

02.04.2018Дестабилизирующие мутации прокладывают путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

02.04.2018Дестабилизирующие мутации прокладывают путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

-

05.06.2017Ген, повышающий фенотипическое разнообразие, помогает микобактериям защищаться от антибиотиковАлександр Марков • Новости науки

05.06.2017Ген, повышающий фенотипическое разнообразие, помогает микобактериям защищаться от антибиотиковАлександр Марков • Новости науки

-

20.10.2014Важнейшие свойства клеток подвержены сильным случайным колебаниямАлександр Марков • Новости науки

20.10.2014Важнейшие свойства клеток подвержены сильным случайным колебаниямАлександр Марков • Новости науки

-

17.01.2012Стресс помогает справиться с вредными мутациямиАлександр Марков • Новости науки

17.01.2012Стресс помогает справиться с вредными мутациямиАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2010Избыточные регуляторы делают развитие эмбриона помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

03.06.2010Избыточные регуляторы делают развитие эмбриона помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

-

22.02.2010Избыточность регуляторных сетей делает развитие помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

22.02.2010Избыточность регуляторных сетей делает развитие помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

-

13.07.2009Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

13.07.2009Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Схема строения и общий вид фага лямбда. Подписаны названия белков (C, D, E, W, B’, FII, U, V, tfa, stf, M, L, J, H); в скобках указано количество молекул данного белка в вирусной частице. За связывание с рецептором — поверхностным белком жертвы (бактерии Escherichia coli) — отвечает белок J, находящийся на конце ножки вируса. Изображение из статьи S. V. Rajagopala et al., 2011. The protein interaction map of bacteriophage lambda