Уточнены границы палеопротерозойской паузы — «кризиса среднего возраста» Земли

По всей видимости, геологическая эволюция нашей планеты шла неравномерно: периоды активизации тектоно-магматических процессов, во время которых происходит перестройка облика планеты, сменялись периодами затишья. На этот счет нет единой точки зрения, поскольку древние породы сохранились неравномерно, а методы датировки дают плохо согласованные результаты. Между тем, установить временные интервалы таких пауз и периодов активизации важно для понимания периодичности развития Земли и структур ее поверхности. Авторы недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, обобщив данные огромного количества работ и дополнив их собственными результатами, определили точные границы палеопротерозойской тектоно-магматической паузы, за которой последовала активизация, приведшая к образованию первого в истории Земли суперконтинента.

Геологи давно предположили, что в палеопротерозойскую эру имел место период (примерно 2,3–2,2 млрд лет назад), когда практически полностью прекратились магматическая и орогенная (горообразующая) активности. Это следует из того, что практически нигде на Земле нет магматических пород, относящихся к этому периоду, а также отсутствуют древние горные сооружения и продукты их разрушения данного возраста (хотя есть много гораздо более древних участков земной поверхности — так называемые геологические щиты, см. Shield). В некоторых исследованиях, однако, существование этого периода ставится под сомнение, например, по той причине, что до сих пор неизвестно, насколько равномерно сохранялись древние породы на поверхности Земли. До недавнего времени не проводилось обобщающего исследования, позволяющего поставить точку в дискуссии геологов о том, насколько явно была проявлена палеопротерозойская пауза и каковы ее точные временные границы.

Группа ученых из Австралии и Канады во главе с Кристофером Спенсером (Christopher J. Spencer) из Университета имени Джона Кёртина (Бентли, Западная Австралия) провела тщательный анализ доступной геологической информации, относящейся к периоду 2,4–2,0 млрд лет назад. Задача заключалась не только в том, чтобы максимально точно определить границы палеопротерозойской паузы, которую авторы остроумно назвали «кризисом среднего возраста Земли», но и постараться связать спад внешних проявлений геологических процессов с глобальной тектоникой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Рис. 2. Возрастное распределение магматических горных пород по континентам. Заштрихован промежуток в 52 млн лет, когда магматической активности в глобальном масштабе практически не было. Сверху показаны интервалы: отсутствия магматической активности в пределах крупных магматических провинций (Large igneous province gap); перерыва осадконакопления на пассивных континентальных окраинах (Passive margin gap); отсутствия горообразования (Orogen gap). Внизу указан возраст пород (в млн лет) и соответствующие геологические периоды палеопротерозоя (пауза пришлась на начало риасия). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

К важнейшим проявлениям тектоно-магматической активности можно отнести:

1) магматизм;

2) горообразование (орогенез), приуроченное, как правило, к активным континентальным окраинам, где проявляются такие тектонические процессы, как коллизия и субдукция;

3) интенсивное осадконакопление, связанное с рифтообразованием на пассивных континентальных окраинах.

Авторы постарались обобщить данные по всем трем перечисленным признакам тектоно-магматической активности. Для этого они собрали воедино результаты огромного количества статей, в которых определялся возраст палеопротерозойских магматических пород. Выяснилось, что в период с 2 326 до 2 237 млн лет назад (то есть на протяжении 92 млн лет) полностью отсутствовала магматическая активность в пределах крупных магматических провинций, а в течение 53 млн лет (с 2 266 до 2 214 млн лет назад) на планете практически не было и локальных проявлений магматизма (рис. 2). Лишь четыре образца магматических пород (три из района Тандиль в Аргентине и один из района Минейро-Белт в Бразилии) имеют датировку внутри этого интервала.

Далее авторы проанализировали интенсивность горообразования (орогенеза) в интервале 2,4–2,0 млрд лет. Главными индикаторами этих процессов служат метаморфические породы, особенно те из них, которые относятся к низкотемпературным фациям. Последние свидетельствуют о региональном проявлении процессов прогрева и деформации земной коры, предшествующих складчатости и росту горных сооружений. Интервал покоя (отсутствия орогенной активности) составил 60 млн лет (с 2 260 до 2 200 млн лет назад).

Наконец, удалось выявить перерыв в осадконакоплении с 2 308 до 2 175 млн лет назад (длительность — 133 млн лет). Интенсивность осадконакопления на континентальных окраинах напрямую связана с интенсивностью сноса терригенного материала с материка, а это, в свою очередь, — с интенсивностью тектонических движений в его пределах (тектонической активностью). Возраст осадочных отложений в большинстве работ, на которые ссылаются авторы обсуждаемой статьи, определялся уран-свинцовым методом по присутствующему в отложениях циркону.

Таким образом, суммарно по всем трем показателям тектоно-магматической активности была выявлена пауза в интервале примерно от 2,3 до 2,2 млрд лет. То есть в палеопротерозое примерно на 50–100 млн лет жизнь планеты как бы замерла.

В качестве еще одного подтверждения своих выводов авторы приводят данные по скорости движения литосферных плит, полученной на основе палеомагнитного датирования. Линейные магнитные аномалии в условиях периодических инверсий магнитного поля Земли могут рассматриваться как изохроны (изолинии времени), так как шкала геомагнитной полярности привязана к геохронологической шкале. Полосовые магнитные аномалии соответствуют участкам новой земной коры, образовавшейся за определенный период времени при расхождении литосферных плит, а ширина этих аномалий говорит о скорости движения этих плит. О сути метода подробно рассказано в статье Хронология далекого прошлого. Палеомагнитные данные.

На рис. 3 отчетливо видно, что в период палеопротерозойской паузы скорости движения плит были понижены, а до и после нее они не только значительно выше, но и в распределении их значений наблюдается бимодальность, характерная также для современной тектоники плит и означающая одновременное наличие как быстродвижущихся плит, так и медленно движущихся.

Рис. 3. Диаграмма средней скорости движения (в см/год) литосферных плит в палеопротерозое. Черными точками показаны значения для отдельных плит, красной линией — усреднение по этим значениям. Голубым фоном выделен период палеопротерозойской паузы. Внизу указан возраст пород (в млн лет). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

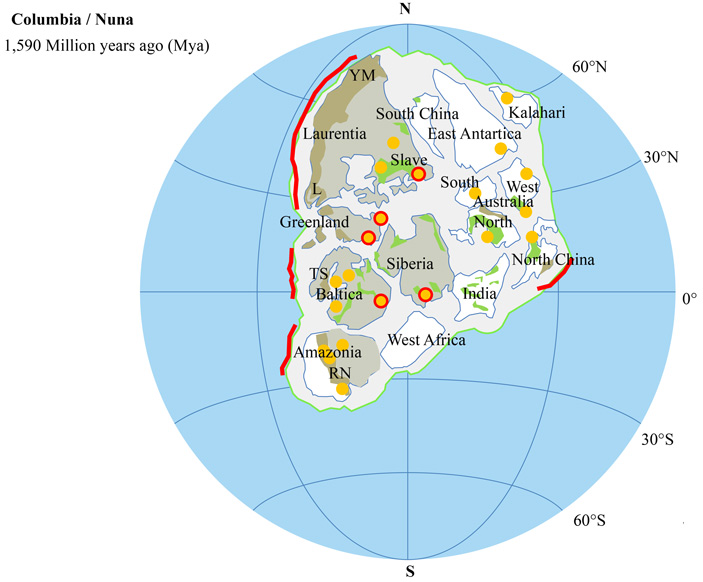

Примерно 2,1 млрд лет назад период затишья сменился необычайно высокой магматической активностью, продолжавшейся до 1,9 млрд лет назад. Авторы полагают, что ювенильная (имеющая глубинную природу) магматическая вспышка была вызвана высвобождением значительной тепловой энергии, накопившейся в мантии за время покоя. Они считают, что этот поток мантийной энергии и связанный с ним выброс вещества привели к резкому росту континентальной коры и формированию первого в истории Земли полушарного суперконтинента Колумбия (или Нуна, рис. 1), дав начало так называемому суперконтинентальному циклу, согласно которому континентальные блоки на поверхности Земли с определенной периодичностью объединяются в единый суперконтинент, а потом снова расходятся. Видимо, это было связано с перестройкой в указанный период самого механизма глобальной тектоники: если для более ранних периодов известно только о формировании кратонов (древних платформ) — крупных геологических структур, своеобразных «ядер материков», то 1,9 млрд лет назад возник первый суперконтинент (так называют континенты, содержащие всю или почти всю континентальную кору планеты), состоящий не только из собранных воедино кратонов, но и из связующих их складчатых областей (орогенов), формирующихся вдоль границ кратонов. Наличие в составе континента складчатых областей и отличает его от кратона, включающего только платформу.

Впоследствии континентальные блоки земной коры собирались в суперконтиненты неоднократно: Родиния (1 100–750 млн лет назад), Паннотия (600–540 млн лет назад), Лавруссия (около 300 млн лет назад), Пангея (335–175 млн лет назад). Ранее тоже, скорее всего, существовали единые скопления континентальных блоков: Кенорленд (2,7–2,1 млрд лет), Ур (3 млрд лет) и Ваальбара (3,6–2,8 млрд лет назад). Но это были скорее агломераты кратонов — суперкратоны, а не суперконтиненты в полном смысле. В современной земной коре они сохранились весьма фрагментарно. К примеру, от самого древнего суперкратона Ваальбара сохранились лишь два фрагмента: кратон Каапвааль в Южной Африке и кратон Пилбара в Западной Австралии. То, что они раньше составляли единое целое, подтверждается геохронологическими и палеомагнитными исследованиями, а также совпадением стратиграфической последовательности слагающих их пород. Тот же набор методов используется и для подтверждения единства частей всех более поздних суперконтинентов, но для них (после появления следов явной жизни) в качестве важнейшего доказательства добавляется еще и «палеонтологический» признак — находки остатков представителей одного вида на разных территориях.

Обсуждаемая работа является первым обобщающим исследованием, в котором воедино сводятся и анализируются все факторы тектоно-магматической активности одного из «тихих» периодов в истории Земли, о котором сохранилось крайне мало информации в геологической летописи планеты.

Источник: Christopher J. Spencer, J. Brendan Murphy, Christopher L. Kirkland, Yebo Liu, Ross N. Mitchell. A Palaeoproterozoic tectono-magmatic lull as a potential trigger for the supercontinent cycle // Nature Geoscience. 2018. V. 11. P. 97–101. DOI: 10.1038/s41561-017-0051-y.

Владислав Стрекопытов

-

То есть этот период "геологического затишья" почти совпадает с "кислородной катастрофой" (ее завершающим этапом)!

О чем это может говорить?-

Кислород перестал расходоваться на вновь выносимое глубинное вещество.

Интересно, но вулканизм - результат дегазации недр, а такая "пауза" может говорить о двухэтапном образовании Земли - низкотемпературном (первый этап), высокотемпературном, с выпадением "сухих" протоземалий, и снова кометная бомбардировка.

-

Во всех пограничных слоях разных сред (оболочек Земли) существует скачёк плотности, который активизирует (генерирует) тангенциальные силы гравитационного поля, а те в свою очередь формируют вихревые потоки. Менее плотные верхние слои плывут по нижним слоям с вращением по часовой стрелке, формируя антициклонический вихрь. Движение этих потоков осложняется рельефом нижнего более плотного слоя. Такие потоки - придонные течения существуют в атмосфере, реках, озёрах, морях и океанах.

За счёт этих же сил верхняя твёрдая оболочка Земли (литосфера) разбита на плиты, а те в свою очередь на более мелкие блоки верхней более твёрдой коры. Все эти плиты и блоки движутся относительно друг друга, вращаясь на более плотном основание и/или перемещаясь в вертикальном направление, при подъёме формируя материки, а при погружении озёра, моря и океаны. Так как эти плиты и блоки плотно упакованы, то никаких горизонтальных перемещений у них быть не может, а иллюзию перемещения создаёт движение в виде погружения одного и подъём другого с обоюдным вращением двух соседних блоков. К тому же материки, моря и океаны являются тонкой плёнкой на поверхности литосферных плит и составляют 1.5-2% от её мощности-толщины.

Куда только смотрит "кровавая гэбня"??..

2 erwins:

Это проходили уже: они начнут заливать свои потоки сознания на сайты (криво нарисованные ими же на бесплатных хостингах) и пОстить ссылки тут. Или даже ссылаться на какие-нибудь Вестники РАЁНа или Зов Ктулху... ;)

-

Кстати, об антимобилистах. Есть ли какой-нибудь аналог "доказательств эволюции" (Марков et. al.) по тектонике плит?

-

Ну пусть любой фиксист ответи на несколько вопросов... Сколько не смотрел их построения, везде они обходятся стороной... 1. Как объяснить палеомагнитные аномалии дна океана? 2. Как объяснить наличие глобальной системы океанических рифтов? 3. Как объяснить возрастной градиент пород дна океана (чем дальше от рифта, тем породы старше). 4. Как объяснить, что палеошироты, определяемые по намагниченности пород, не соответствуют современному положению этих пород (объяснения через изменения в положении полюсов и экватора рассматривались, и мозаика не складывается)? 5. Как объяснить единство флоры и фауны различных территорий, в настоящее время находящихся на разбросанных по всему земному шару южных континентах, ок. 300 - 200 млн лет назад (Это я про Гондвану...) Ну и т.п. А, ну еще 6. Как объяснить наличие желобов на океанском дне, учитывая, что они в короткое по геологическим меркам время должны быть засыпаны осадками... Почему опускания имеют именно такую конфигурацию?

А вообще, в той же российской геологии, насколько могу судить, антимобилистские настроения достаточно популярны. Насчёт ротационной теории вродебы даже Хаин писал что-то благосклонное...-

Я имею в виду более-менее развернутое собрание доказательств, ссылку на которое можно давать фиксистам, чтобы не тратить время на дискуссию. Мне-то доказывать реальность тектоники плит не нужно :)

-

В любом профильном учебнике, где излагается тектоника литосферных плит, перечисляются факты, на основе которых она была сформулирована :-) А вообще - фиксизм сейчас инхо, это религия, и спорить с его адептами дело бессмысленное и неблагодарное. К тому же эта позиция не так сильно связана со лженаукой и различными антинаучными формами мировоззрения, как, например, антиэволюционизм в биологии... Так что пусть их считают, как им нравится...

-

-

-

Я не фиксист, но все же замечу, что п.п.1-4 и 6 относятся к тонкому океаническому типу коры на поверхности магматических бассейнов, но неприменимы к материкам-кратонам. Указанные пункты можно объяснить подъемом дна океанов без привлечения идей мобилизма.

С п.5 спорить сложно без привлечения ударной гипотезы образования океанских коловин.-

Почему-то пропустил этот комментарий. Ну да лучше поздно ответить, чем никогда...

Вот честно, пытаюсь я представить себе, как можно объяснить с фиксистских позиций изложенные выше пункты, и у меня вообще ничего не получается. В школе по географии излагалась геосинклинальная теория, но я ей так и не проникся. Непонятно - почему вдруг какой-то участок земли начинает прогибаться, а потом на месте прогиба образуются горы... А полосчатые магнитные аномалии дна океанов + возрастной градиент - это вообще, даже в принципе не могу представить, как можно объяснить без привличения тектоники плит. О несоответствии палеоширот участков континентов их современному положению я тоже упоминал вместе с невозможностью объяснения этого явления, если не предполагать горизонтальное перемещение континентальных блоков.

А вообще, инхо, никто же не споритчто вертикальные движения земной коры тоже имеют место быть. И объяснить многие геологические явления вполне возможно без привлечения тектоники. Но беда в том, что в глобальном плане объяснить всю совокупность геологических фактов одними вертикальными движениями и эррозией не получается.-

Все правильно, п.п.1-4 и 6 невозможно объяснить фиксистских позиций, но и тектоника плит здесь ни при чем: палеомагнитные аномалии, наличие глобальной системы океанических рифтов, возрастной градиент - есть последствия направленного от центра к периферии восходящего потока на поверхности магматической котловины глубиной до 2,9 тыс.км (остывания поверхности с образованием "корки" толщиной 0-30км, это меньше 1% глубины очага). Еще раз: не движение плит, а подъем плюмовых масс.

Вариант возникновения геосинклинали: кольцевые океанские и морские котловины возникают внезапно, быстро, мгновенно, хаотично. Затем заполняются мантийным материалом - плюмом. По мере подъема центральной части по краям возникают желоба своебразной формы - не успевают выравниваться, т.к. подъем дна океана продолжается (Тихого и по настоящее время).

Я к чему: не надо смешивать подъем магматического расплава (под океанами) и движения плит и кратонов толщиной в сотни км - это разные масштабы. Например, эти многосоткилометровые литосферные плиты при движении сминают тонкую корку на поверхности магматического бассейна в горные системы - завершение геосинклинали.

наличие желобов

-

-

-

А как это связано с активностью недр, и вообще как это могло происходить? Или имеется ввиду отсутствие осадков вулканического происхождения?

Последние новости

Рис. 1. Реконструкция гипотетического суперконтинента Колумбия, или Нуна (1,59 млрд лет назад). Считается, что период палеопротерозойского геологического затишья сменился 2,2 млрд лет назад вспышкой небывалой магматической активности. Выносимый из мантии на поверхность магматический материал скрепил существовавшие на тот момент континентальные блоки земной коры (кратоны, выделены контурами; серым цветом залиты самые древние из них — возрастом более 2,3 млрд лет) в единый суперконтинент, формирование которого полностью завершилось к концу палеопротерозоя (1,59 млрд лет назад). Кружочками показаны мигматиты разных возрастов (желтые — 1,38–1,35 млрд лет, желто-красные — 1,6–1,3 млрд лет). Рисунок с сайта ru.wikipedia.org