Сообразительность ворон зависит от размера группы

У социальных австралийских ворон-свистунов (Gymnorhina tibicen) обнаружена положительная корреляция между размером группы и умственными способностями: птицы из больших коллективов в среднем быстрее справляются с разнообразными задачами на сообразительность. При этом успешность решения задач разных типов скоррелирована, что позволяет говорить о неком «общем интеллекте», который повышается у птиц в больших коллективах. Кроме того, обнаружена положительная корреляция между когнитивными способностями самок и их репродуктивным успехом (числом выращенных птенцов). Результаты согласуются с идеей о том, что социальность способствует развитию интеллекта.

Согласно гипотезе «социального интеллекта» или «социального мозга», важным стимулом для эволюции умственных способностей является общественный образ жизни. Идея основана на том, что жизнь в коллективе ставит перед индивидом весьма сложные и «ресурсоемкие» интеллектуальные задачи, такие как понимание мотивов и намерений сородичей, предвидение их реакции на те или иные стимулы, манипулирование их поведением в своих интересах, запоминание истории взаимоотношений в группе и «репутации» каждого ее члена, чтобы знать, с кем можно сотрудничать, а от кого лучше держаться подальше. Гипотеза социального мозга подтверждается данными по млекопитающим, особенно по приматам, о чем «Элементы» не раз рассказывали (см. новости: Найдено ключевое различие между человеческим и обезьяньим интеллектом, «Элементы», 13.09.2007; Размер мозга коррелирует с общительностью, «Элементы», 04.07.2011; Жизнь в большом коллективе стимулирует развитие мозга, «Элементы», 09.11.2011).

Впрочем, влияние социальности на когнитивные способности и размер мозга вовсе не обязано всегда быть положительным. Например, у ос обнаружена обратная картина (см.: Социальность у ос способствует уменьшению мозга, «Элементы», 08.07.2015). С приматами тоже не всё так однозначно (A. R. DeCasien et al., 2017. Primate brain size is predicted by diet but not sociality). Что касается птиц, то в ряде исследований было показано, что размер мозга у них связан не столько с социальностью или размером групп, сколько с формированием устойчивых брачных пар (что ж, поддержание стабильных отношений в семье — наверное, тоже «ресурсоемкая» задача).

По-видимому, то, как влияет социальность на эволюцию умственных способностей, зависит прежде всего от устройства социума. Например, можно предположить, что если в коллективе есть острая конкуренция за статус, а «макиавеллиевские хитрости» (см. Machiavellian intelligence) повышают репродуктивный успех индивида, то социальность будет способствовать поумнению. Напротив, высокоразвитая кооперация и культурное наследование ценных навыков могут способствовать поглупению, поскольку индивидам не нужно бороться со всеми трудностями в одиночку и до всего доходить своим умом, что позволяет «сэкономить» на мозгах (N. Fedorova et al., 2017. Living in stable social groups is associated with reduced brain size in woodpeckers (Picidae)).

Большинство исследований в данной области либо проводятся на животных, содержащихся в неволе, либо основаны на сравнении разных видов. Оба подхода сопряжены с методологическими проблемами: например, содержание в неволе может сильно влиять на структуру социума и взаимоотношения между особями, а при сравнении разных видов трудно учесть все факторы, влияющие на обнаруженные корреляции. Чтобы лучше разобраться в сложных взаимосвязях социальности и интеллекта, необходимы данные по внутривидовой изменчивости этих показателей у диких животных. Получить такие данные нелегко, но все-таки можно, как показывает статья австралийских и британских биологов, опубликованная 7 февраля на сайте журнала Nature.

Авторы выбрали в качестве объекта западный подвид австралийской вороны-свистуна или черноспинной певчей вороны Gymnorhina tibicen dorsalis (см.: Australian magpie). Эти птицы формируют устойчивые группы, различающиеся по размеру, имеют иерархию доминирования и практикуют коллективную оборону территории и кооперативное размножение (см. Cooperative breeding).

В течение четырех лет (с 2013 по 2016 год) ученые наблюдали за 14 группами ворон в парковой зоне Гилдфорда (Guildford) — пригорода Перта, Западная Австралия). Птицы привыкли к людям и были индивидуально помечены (окольцованы). Группы различались по размеру: в самой маленькой группе было всего три вороны, в самой большой — 12 взрослых особей. За время наблюдений не было замечено переходов ворон из одной группы в другую, что подтверждает мнение о стабильности вороньих коллективов.

Чтобы оценить умственные способности ворон, им предлагали четыре типа задач:

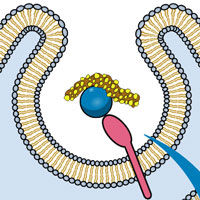

1) Тест на «тормозной контроль» (см. Inhibitory control), то есть на способность подавлять первый «естественный» позыв, если он не рационален. Для этого приманку накрывали прозрачной пластиковой крышкой, открытой с боков, но непроницаемой со стороны птицы (рис. 2, слева). «Правильным решением» считалось зайти сбоку и достать приманку, неправильным — долбить клювом по пластику. Считалось, что птица справилась с заданием, если она принимала правильное решение три раза подряд. И чем меньше ей для этого понадобилось обучающих попыток, тем лучше результат.

Рис. 2. Приспособления для проверки умственных способностей ворон. Слева — тест на «тормозной контроль»: птица должна понять, что нужно зайти сбоку и достать приманку, а не долбить клювом по пластиковой стенке; в центре — установка для тестов на ассоциативное обучение (нужно усвоить, что еда всегда находится под крышкой определенного цвета) и переучивание (как быстро птица поймет, что теперь еду кладут под крышку другого цвета); справа — тест на пространственную память: нужно было выучить, под какой из восьми крышек находится еда. Внизу — ворона, проходящая тест. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

2. Тест на ассоциативное обучение. Птица должна была понять, что еда всегда находится под крышкой определенного цвета (рис. 2, в центре). В ходе тестирования воронам не давали второй попытки: если птица клевала неправильную крышку, она оставалась без угощения.

3. Тест на переучивание (reversal learning). После того как птица усваивала, что еду нужно искать под крышкой одного цвета, экспериментаторы начинали накрывать приманку другой крышкой и смотрели, как быстро птица переучится.

4. Тест на пространственную память. Птица должна была запомнить, в какой из восьми закрытых лунок находится еда (рис. 2, справа).

Удалось протестировать в общей сложности 56 птиц. Тесты проводили в естественной для птиц обстановке, улучая момент, когда интересующая исследователей птица находилась как минимум в 10 метрах от сородичей, чтобы те ее не отвлекали и не вмешивались.

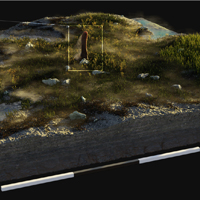

Рис. 3. Зависимость когнитивных способностей от размера группы. a — тест на тормозной контроль, b — тест на ассоциативное обучение, c — тест на переучивание, d — тест на пространственную память. Каждая точка соответствует результату, показанному одной птицей в одном тесте. По горизонтальной оси — размер группы, к которой принадлежит исследуемая ворона. По вертикальной оси — число «обучающих» попыток, сделанных птицей до того, как она наконец справилась с задачей (a–c) или число обследованных лунок (d). Таким образом, во всех четырех случаях результат тем лучше, чем меньше значение по вертикальной оси. Видно, что успешность птиц во всех тестах положительно коррелирует с размером группы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Во всех четырех тестах наилучшие результаты показали вороны из больших групп (рис. 3). Иными словами, была выявлена положительная корреляция между успешностью решения задач и размером группы.

На всякий случай авторы повторили тестирование, предложив птицам такие же по смыслу, но иначе оформленные задачки. Результаты получились такие же, причем птицы, хорошо выступившие в первой серии опытов, показали хорошие результаты также и во второй, и наоборот.

Статистический анализ показал, что успешность решения разных задач строго скоррелирована: птицы, хорошо справляющиеся с задачами одного типа, быстрее решают также и задачи других типов. Эта корреляция позволяет говорить уже не просто о способностях к решению каких-то конкретных задач, а о некой общей сообразительности (cognitive performance) или общем интеллекте (см. G factor). Для его количественной оценки авторы использовали метод главных компонент. Оказалось, что результаты всех четырех тестов вносят вклад в первую главную компоненту (PC1), которая отражает 64,6% общей вариабельности по успешности прохождения тестов (это очень много по сравнению с аналогичными результатами по другим видам животных), и поэтому PC1 можно рассматривать как количественную меру интеллекта ворон. Лучшим предиктором PC1 опять-таки оказался размер группы.

Затем ученые решили выяснить, как меняются когнитивные показатели с возрастом. Для этого были протестированы молодые птицы, научившиеся летать 100, 200 и 300 дней назад. Как и следовало ожидать, с возрастом птицы становятся сообразительнее, но этот процесс идет быстрее в больших группах. У самых молодых, «100-дневных» птиц еще нет связи между размером группы и успешностью решения задач. Более того, в этом возрасте нет и корреляции между успешностью выполнения разных заданий, то есть нет оснований говорить об «общем интеллекте». Но уже через 200 дней после начала взрослой жизни обе корреляции (между решением разных задач и между сообразительностью и размером группы) четко прослеживаются.

Таким образом, результаты согласуются с идеей о том, что жизнь в большом коллективе способствует умственному развитию. Чтобы доказать эту причинно-следственную связь, нужно ставить сложные эксперименты: например, искусственно менять численность групп и смотреть, как это скажется на умственном развитии птенцов. Этого авторы пока не сделали. Зато они проверили несколько альтернативных возможностей. Например, можно предположить, что в больших группах птицы вырастают более умными, потому что их лучше кормят. Это было проверено и не подтвердилось: птенцы в больших и маленьких группах получают примерно одинаковое количество пищи. Кроме того, в исследованной выборке сообразительность не коррелирует ни с размером птицы, ни с тем, как ее кормили в детстве. Дело также не в том, что птицы из больших групп лучше защищены от хищников и потому им легче сосредоточиться на задаче: во время тестирования хищников поблизости не было, и поведение, связанное с реакцией на хищника, ни разу не было зарегистрировано. Имеющиеся данные также не подтверждают гипотезу о том, что вороны объединяются в группы по сходству каких-то признаков: например, умные пристраиваются к умным, а глупые к глупым. Не подтверждается и гипотеза о том, что в больших группах оказывается больше умных индивидов чисто случайно, просто потому, что группы большие. Этому противоречит количественное распределение умных и глупых особей, которое оказалось разным в больших и малых группах (в малых группах присутствуют особи с самыми разными способностями, а в больших — почти исключительно умные).

Авторы полагают, что наиболее правдоподобное объяснение полученных результатов состоит в том, что жизнь в большой группе ставит перед воронами сложные когнитивные задачи (вероятно, связанные с социальными отношениями), что способствует интеллектуальному развитию. В дальнейшем ученые планируют проверить это, сопоставив интеллект птиц с количеством и качеством их социальных связей (см.: Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизме, «Элементы», 08.12.2014).

Практически все признаки зависят отчасти от среды, отчасти от генов, и интеллект — не исключение. В больших группах вороны в среднем быстрее набираются ума, чем в малых, но при этом во всех группах, особенно в маленьких, сохраняется изменчивость по интеллекту. Это значит, что в одной и той же среде кто-то развивает свой интеллект быстрее, кто-то медленнее. Это наверняка в какой-то степени зависит от генов, что делает возможной эволюцию умственных способностей под действием отбора.

Чтобы выяснить, подвергается ли отбору вороний интеллект, авторы сопоставили сообразительность самок с их приспособленностью (репродуктивным успехом). Самцов с этой точки зрения не изучали, потому что у австралийских ворон-свистунов семейные отношения достаточно сложны, самцы часто заводят детей на стороне, спариваясь с самками из других групп, и поэтому измерить репродуктивный успех самок намного проще, чем самцов.

В качестве меры репродуктивного успеха самок использовали два показателя: среднее число успешно высиженных кладок и среднее число выживших (то есть доживших до перехода к самостоятельной жизни) птенцов за год. Как выяснилось, оба показателя положительно коррелируют с сообразительностью самки. Эти эффекты не зависят от размера группы. Иначе говоря, умные самки лучше размножаются.

Какой это должно давать эффект в долгосрочной перспективе — не совсем очевидно, потому что большие и малые группы различаются и по среднему интеллекту, и по изменчивости. В маленьких группах, где изменчивость по интеллекту выше, отбор на интеллект может способствовать распространению «генов интеллекта». В больших группах действие отбора должно быть слабее, потому что там меньше изменчивость (почти все птицы — умные, причем многие из них стали такими благодаря социальной среде, а не генам). По идее, если в больших группах птицы становятся умнее, а умные птицы лучше размножаются, то отбор должен поддерживать склонность жить большими группами. Развитие такой склонности, в свою очередь, должно тормозить эволюцию интеллекта, ведь большой коллектив и так сделает птицу умной, даже если она генетически к этому не очень расположена (в таком случае это был бы пример адаптивной фенотипической пластичности, замедляющей эволюцию; см.: Неадаптивная пластичность ускоряет адаптивную эволюцию, «Элементы», 07.09.2015).

Механизм положительного влияния когнитивных способностей на репродуктивный успех самок ворон еще предстоит выяснить. Пока ученые лишь установили, что интеллект самки не коррелирует с количеством пищи, которую она приносит своим птенцам. Впрочем, не исключено, что он коррелирует с ее качеством: может быть, умные самки таскают детям более полезную, питательную или разнообразную еду. Или, может быть, умные самки выращивают больше птенцов, потому что обеспечивают им лучшие условия для развития, в том числе путем налаживания хороших отношений с сородичами. Еще одна возможность состоит в том, что птенцам умных самок помогает выжить их собственная сообразительность, унаследованная от матерей. Всё это еще предстоит выяснить.

Положительная связь между сообразительностью самки и ее репродуктивным успехом в принципе могла бы быть причиной того, что в больших группах вороны умнее. Может быть, дело просто в том, что группы, где много умных особей, производят больше потомков и поэтому быстрее наращивают свою численность. По мнению авторов, это маловероятно в силу двух обстоятельств. Во-первых, численность каждой группы остается практически неизменной из года в год. Большие группы, где много умных особей, производят больше потомков, но «лишняя» молодежь разлетается. Во-вторых, самцы постоянно заводят романы на стороне, обеспечивая эффективное перемешивание групповых генофондов, и поэтому между группами не должно быть существенных генетических различий, в том числе и по «генам интеллекта». Скорее всего, птицы из маленьких групп глупее не из-за генов, а из-за среды, то есть из-за отсутствия подходящих социальных условий для интеллектуального роста.

Конечно, для глобальных и окончательных выводов о связи социальности с интеллектом имеющихся данных пока недостаточно. Для этого нужно провести еще много подобных исследований. Но всё же полученные результаты — веский аргумент в пользу того, что жизнь в больших коллективах способствует интеллектуальному развитию по крайней мере у некоторых птиц. Кроме того, это чуть ли не первый случай, когда удалось четко показать положительную связь между когнитивными способностями и репродуктивным успехом в природной популяции животных. Недостаток таких данных, скорее всего, связан не с тем, что интеллект редко влияет на приспособленность, а с тем, что не так-то просто у диких животных в природных условиях измерить одновременно и сообразительность, и репродуктивный успех (J. Morand-Ferron et al., 2016. Studying the evolutionary ecology of cognition in the wild: a review of practical and conceptual challenges).

Источник: Benjamin J. Ashton, Amanda R. Ridley, Emily K. Edwards & Alex Thornton. Cognitive performance is linked to group size and affects fitness in Australian magpies // Nature. Published online: 07 February 2018

См. также:

1) Найдено ключевое различие между человеческим и обезьяньим интеллектом, «Элементы», 13.09.2007.

2) Размер мозга коррелирует с общительностью, «Элементы», 04.07.2011.

3) Жизнь в большом коллективе стимулирует развитие мозга, «Элементы», 09.11.2011.

-

Честно говоря, графики на рис. 3 с их попытками подогнать убывающую линию под разбросанную кучку точек выглядят крайне удручающе... И если в остальных 3-х еще можно что-то при большом желании увидеть, то результаты теста на тормозной контроль, на мой взгляд, вообще не могут поддержать никакую закономерность.

-

Каждая точка соответствует результату, показанному одной птицей в одном тесте. (с)

Имело бы смысл усреднить значения внутри каждой группы и построить соответствующий график - он был бы наглядней. Так вот, если вы это проделаете, то получится не такая уж и плохая зависимость (вот такая: http://ibb.co/i1tzLx ). В ней выбиваются 1-ая и, немного, последняя точки. Остальные точки четко демонстрируют убывающую зависимость (вероятно 2-ая дает завышенное значение, но не обязательно). Точки с 3-ей по 7-ую вообще ложатся на убывающую прямую с приличной точностью. В совокупности с результатами по остальным тестам вполне убедительно, имхо.

Неэтично как-то, но ведь это легко проверить, если мерить сообразительность с помощью стандартных IQ тестов (что, конечно, не совсем правильно).

Вот тут это еще раз показано, на этот раз только богатство среды выражалось в размере группы, т.е. богатство было социальным.

Ну ок, давние представления продолжают подтверждаться.

(На правах графомании.)

При некотором числе членов социума > N, скорости обмена информацией > V между членами социумм, и среднем объёме памяти в мозге индивидуума> P, в социуме появляется феномен "со-знание" между членами социума, материально реализуемый в структуре мозга каждого индивидуума в виде индивидуального сознания.

Такие значения N, V и P реализовались только в социуме homo sapiens.

Этим и отличается мозг человека от мозго горилл - наличием со-знания и самосо-знания.

-

-

Насчет сознания - тут, наверное, дело не в скорости обмена информацией, а в том, что оно нужно особи для передачи другим особям своего опыта, своих знаний, чувств и т.д.

Сознание работает и когда особь совершенно одна, для того чтобы потом передать ощущения другим.

Человек осознает, что он делает в данный момент, что делал раньше и что собирается делать - только для того, чтобы иметь возможность передать это (с помощью речи) другим. Иначе зачем осознавать? Пока не доказано обратное, можно предполагать сознание и у других социальных животных: дельфинов, касаток, ворон, шимпанзе.-

-

Относитесь к пчелам с пренебрежением? Многие определяют сознание, как нечто присущее исключительно человеку. Под такое определение, естественно, ни пчелы, ни кто другой, кроме людей, не подходит.

-

-

Проблема в том, что сознание, свобода воли, душа и прочие прекрасные понятия были изобретены в донаучную эпоху и им невозможно дать вразумительные определения. Вследствие этого, сознание, свобода воли и душа могут быть либо только у человека, либо плюс у всех приматов, либо плюс у позвоночных, бактерий, компьютеров и проч., - в зависимости от "свободы воли" рассуждающего.

-

Об этом, кстати, прикольно написано у Станислава Лема в Путешествии двадцать первом "Дневников Иона Тихого".

-

-

Атому повезло, он вписался в науку. А вот его ровесник теплород как-то не вписался, и научный метод к нему почему-то никто не применяет. Видимо, сознание и свобода воли сродни теплороду.

-

-

В принципе, Вы правы. Но случай не тот. Теплород, как и атом, выдуманы были для описания окружаущего нас мира, а сознание, свобода воли, как и разум, в том числе - для описания самих себя. Правильно описать себя значительно труднее. Один мой друг, биолог, не на шутку на меня обидился, когда я сказал ему, что разум выдуманное понятие, и строго говоря, у человека тоже нет разума. Он это воспринял как-то очень лично. Потом я понял, в чем дело - разум (как и все прочее в этом духе) выдумали для того, чтобы поставить человека выше всех прочих живых существ, отделить от природы. Поэтому изначально ни у кого, кроме человека, разума быть не может, по определению. Это очень удобно, если хочешь чувствовать себя чем-то уникальным и особенным, но совершенно несостоятельно с точки зрения науки. И человеку, который осознает это, может стать неловко и неудобно.

-

-

Для многих людей - важно. Среди них есть и такие, которые не чувствуют себя в своей тарелке среди других людей и страдают комплексом неполноценности. Надо же чувствовоть себя лучьше кого-то. Другим не так важно - они просто так считают априори. В конце концов все эти понятия - выше, ниже, продвинутые, примитивные, довольно прочно вошли и в биологию как науку.

-

-

-

В мире куча выдуманных понятий: понятие бутылки тоже выдумано. И настоящая бутылка , строго говоря, бутылкой не является, если вдуматься.

И тут нужно оч четко обрисовывать контуры изучаемого явления, критерии отделения изучаемого от прочего мира; а то, что оно (явление это) имеет название, в которое "влазят" ещё тонна всяких свойств и качеств, лучше на время конкретного исследования (разговора) забыть. Если, конечно, цель - узнать что-то, а не запутать собеседника и самого себя))

Грубо говоря, исследуя кучу нужно забыть о её размерах. Иначе, возясь в размерах выяснится, что когда куча маленькая, исследовать приходится и одну песчинку, а она ведь, строго говоря, не куча совсем)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кстати, для проверки этой гипотезы было бы интересно посмотреть на число попыток по порядку опыта. Первые тесты давали бы большее число попыток.

-

Вот буквально о том же я хотел написать.

Наблюдается ли в больших группах повышение личной сообразительности - или же обучение на примере сородичей?

Австралийские вороны-свистуны (Gymnorhina tibicen) - это не вороны и даже не врановые, а птицы из семейства ласточковые сорокопуты (Artamidae). Понятно, что их русское название вносит путаницу, но ведь, скажем, статью про морских ежей никто не назовёт "У ежей обнаружено то-то и то-то".

А статья интересная, спасибо.

-

Ух ты! Вот это да!!!!

Так речь не о воронах совсем??!!!

А на фотке будто похожие зверушки на наших ворон родных...

Ну, тогда дело совсе другое: эти птицы вполне себе могут умнеть в коллективах - ибо вне коллективов, небось, глупы как голуби!

А нормальные, не случайно воронами названные вороны - настолько умные птицы (думаю, все согласятся, мы же все с ними лично знакомы!) что ну никак не мог себе представить их умнеющими от пребывания в стае и глупеющими вне её!

Теперь все встало на свои места.

Сразу бы сказали, что речь о ласточках - пусть даже здоровенных, как вороны - даже ни минуты споров бы не было! Уверен!

Что касается людей, то попытка что-то кому-то объяснить, даже при отсутствии возражений, может привести к лучшему пониманию предмета объясняющим, упорядочиванию собственного знания, возможно даже гораздо более глубокому пониманию, а то и к полному переосмыслению. Надо думать социальность помогает поумнеть. Но с другой стороны в каких-то случаях трудно перекричать стаю (но возможно это уже другой вопрос).

Последние новости

Рис. 1. Австралийские вороны-свистуны (они же черноспинные певчие вороны) живут группами разного размера, что делает их удобным объектом для изучения связи между социальностью и интеллектом. Фото © Benjamin Asthon с сайта forbes.com