Самое сильное магнитное поле на Солнце нашлось там, где не ждали

По результатам наблюдения одной из групп солнечных пятен японские астрофизики обнаружили маленькую (около 1000 км в диаметре) светлую область на поверхности Солнца, магнитное поле в которой составляет 6250 Гаусс. Это одно из самых сильных полей, зарегистрированных на Солнце за всю историю измерений (110 лет), и самое сильное из достоверно определенных. Но интереснее всего то, что эта область формально находится вне солнечного пятна — то есть там, где столь сильное поле ожидалось меньше всего.

Солнце, как и любая «обычная» звезда (а мы не будем говорить о всякой экзотике вроде нейтронных звезд или белых карликов), — это гигантский самогравитирующий шар горячей плазмы. Плазма, в свою очередь, — это газ с преимущественным содержанием заряженных частиц (электронов, ионов и т. п.). В горячей плазме эти частицы движутся с очень большими скоростями. Как известно из основ электродинамики, там, где есть движущиеся заряженные частицы (то есть, по сути, электрический ток), есть и магнитное поле. И чем быстрее движется заряд — тем сильнее поле. Поэтому естественно, что магнитные поля являются неизменными спутниками жизни звезд, и в частности Солнца. Более того, эти поля управляют многими проявлениями активности звезд: вспышками, выбросами вещества, образованием пятен.

Солнце обладает крупномасштабным дипольным магнитным полем (см. Магнитные поля Солнца), медленно «закручивающимся» вокруг нашей звезды из-за ее вращения и в конечном итоге меняющим свои полюса примерно раз в 11 лет (физика этого процесса ясна еще не до конца, но он порождает знаменитый цикл солнечной активности). Индукция (грубо говоря, сила) этого поля на поверхности Солнца в среднем составляет около 1 гаусс. Это сравнимо с магнитным полем на поверхности Земли. В этом смысле Солнце, как звезда, — далеко не самая «замагниченная». Поля так называемых «магнитных звезд» в тысячи и десятки тысяч раз сильнее. Но в отдельные моменты времени в отдельных областях поверхности нашего светила магнитные поля могут возрастать на порядки, что приводит к вспышкам и вызывает корональные выбросы массы. Эти быстрые потоки плазмы возмущают межпланетное магнитное поле, а достигая магнитосферы Земли, вызывают полярные сияния, магнитные бури и прочие явления, влияющие на жизнь людей. Поэтому изучение магнитных полей Солнца — одновременно и прикладная задача, и, конечно же, чисто научная. Кроме того, на примере Солнца можно также в деталях изучать магнетизм похожих на него звезд.

Темные пятна на поверхности Солнца — еще одно из проявлений локального усиления магнитного поля звезды. Систематически наблюдаемые вот уже более 400 лет, солнечные пятна — в некотором роде не более чем оптическая иллюзия: не такие они уж и темные на самом деле. Пятна — это области фотосферы Солнца с пониженной температурой. В среднем поверхность Солнца разогрета примерно до 6000 K, а вот пятна «остыли» до ~4500 K. Как известно, светимость нагретого тела меняется как четвертая степень его температуры (см. Законы теплового излучения). Отсюда и получается, что пятна выглядят примерно в 3 раза более тусклыми, а на контрасте с ярким окружением — почти черными.

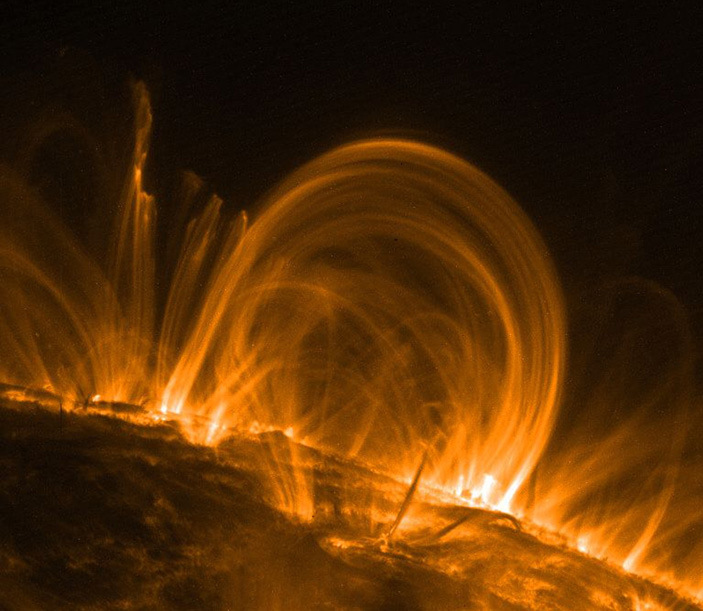

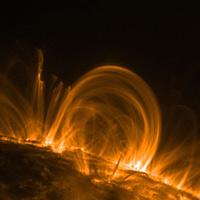

При чем здесь магнитное поле? Базовая картина возникновения солнечных пятен на данный момент выглядит следующим образом. Пятна получаются там, где силовые линии крупномасштабного магнитного поля как бы всплывают из-под поверхности Солнца, образуя компактную особенность — петлю (рис. 1). Линии магнитного поля в основаниях петли собраны в плотные пучки, что эффективно усиливает поле в этом месте до 3–4 тысяч гаусс. Столь сильное поле препятствует подводу тепла из внутренних областей Солнца к поверхности тем, что частично подавляет конвекцию вещества: в основании петли плазма остывает и наблюдается как пятно (рис. 2). Отсюда же понятно, что пятна возникают парами и имеют разную полярность — северную или южную — в зависимости от того, как направлены в них линии локального магнитного поля (соответственно, из поверхности или в поверхность звезды).

Рис. 2. Схема пары солнечных пятен, образовавшихся из-за «всплытия» петли магнитного поля. Рисунок с сайта astronomy.nmsu.edu

Солнечная конвекция

Чтобы понять, как устроено Солнце (сильно упрощенно, конечно), представьте себе кастрюлю с кипящей водой, стоящую на горячей плите. Плита — это источник тепла, которое проходит в виде излучения через дно кастрюли и нагревает воду. Вода начинает кипеть: ее горячие потоки устремляются вверх от дна к поверхности, отдают там свое тепло и опускаются вниз. А с поверхности воды тепло далее уносится паром или нагретым воздухом. Так вот в Солнце роль плиты выполняет ядро, в котором идут термоядерные реакции, роль толстого дна кастрюли — так называемая зона лучистого переноса, а кипящей воды — конвективная зона. Если в каком-то месте конвекция идет не очень эффективно, то там поверхность Солнца оказывается более холодной и выглядит более темной.

Схематичное изображение внутреннего строения Солнца. Фотосфера нагревается конвекционными потоками, передающими тепло из зоны лучистого переноса. Рисунок с сайта passmyexams.co.uk

Впервые магнитное поле Солнца было обнаружено и достоверно измерено в 1908 году американцем Дж. Хэйлом и как раз в одном из пятен (G. E. Hale, 1908. On the Probable Existence of a Magnetic Field in Sun-Spots). Тогда величина поля оказалось равной 2 килогаусс, что в 2–4 тысячи раз больше, чем магнитное поле Земли (но почти в 10 раз меньше, чем поле современного аппарата магнитно-резонансной томографии, примерно в 50 раз меньше самых сильных полей, создаваемых человеком, и в миллиарды раз меньше полей некоторых нейтронных звезд).

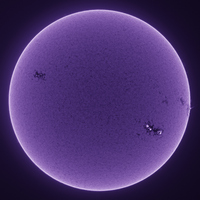

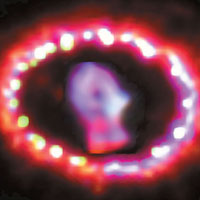

Наблюдение за солнечными пятнами и изучение их магнитных полей — одна из повседневных задач современной гелиофизики. Этим занимается в том числе и японская космическая обсерватория Hinode, выведенная на орбиту еще в 2006 году. В феврале 2014 года с ее помощью наблюдали одну из пар пятен, видимых тогда на Солнце (получившую обозначение NOAA 11967, рис. 3). Авторы исследования — сотрудники японской Национальной астрономической обсерватории Такенори Окамото (Takenori J. Okamoto) и Такаси Сакураи (Takashi Sakurai). Они и представили свои результаты в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Рис. 3. Слева: активная область NOAA 11967 с обозначенной ориентацией щели спектрополяриметра обсерватории Hinode (белая линия). Справа: часть спектра той области, на которую наложена щель. Видны две линии нейтрального железа с длинами волн ~6301,5 и 6302,5 ангстрем (1 ангстрем = 10−10 м). Видно расщепление этих линий вследствие эффекта Зеемана. Причем в районе точки 1 это расщепление сильнее всего и соответствует магнитному полю более 6 килогаусс. Изображение из обсуждаемой статьи в The Astrophysical Journal Letters

Ученые провели спектральные наблюдения пары пятен, позволившие измерить величину магнитного поля в разных ее частях. В центре большего пятна поле оказалось примерно в 4 тысячи раз больше, чем в среднем по Солнцу (то есть около 4 килогаусс). Это было вполне ожидаемо. Однако в светлой области между пятнами индукция оказалась еще больше и составила рекордные 6250 Гаусс. И вот это уже было сюрпризом. К слову, в 2013 году немецкие исследователи уже отчитывались о возможном обнаружении поля в 7 килогаусс в полутени солнечного пятна (M. van Noort et al., 2013. Peripheral downflows in sunspot penumbrae). Но это была всё же часть самого пятна, и полученная оценка была скорее косвенной (см. врезку про эффект Зеемана).

Эффект Зеемана

У ученых есть метод практически прямого измерения магнитных полей Солнца и других звезд «на расстоянии». Правда, для его обоснования приходится обращаться к квантовой теории. Хотя идея здесь довольно простая. Напомним, что атомы каждого химического элемента обладают уникальным (по сравнению с другими элементами) набором дискретных энергетических уровней, которые могут быть заняты одним или несколькими электронами. Если электрон в атоме переходит с «верхнего» уровня на «нижний», то разница их энергий излучается в форме фотона (кванта света). Верно и обратное: атом способен поглотить фотон определенной энергии, «перебросив» один из своих электронов на уровень повыше. Последний процесс порождает линии поглощения в спектрах звезд и позволяет нам рассуждать об их химическом составе.

Однако, если атомы поместить во внешнее магнитное поле, то можно сказать, что произойдет дополнительное расщепление его энергетических уровней: их станет больше. Что, с точки зрения наблюдателя, приводит к возникновению и дополнительных (расщепленных) линий в их спектре. Причем чем сильнее будет внешнее поле, тем сильнее будет и расщепление. Это — проявление так называемого эффекта Зеемана, открытого голландцем Питером Зееманом еще в 1896 году. И именно благодаря ему ученые могут измерить магнитное поле внутри конкретного солнечного пятна либо рядом с ним. Конкретно в обсуждаемой работе исследовались линии нейтрального атома железа.

Главная проблема в том, что в светлой области между пятнами конвекция почти не подавлена и, казалось бы, сильного поля там быть не может. Поэтому авторам пришлось искать дополнительное объяснение этому парадоксу. Выглядит оно, в их представлении, следующим образом. Каждое солнечное пятно порождает радиальный поток плазмы, который со скоростью в несколько километров в секунду движется от центра пятна во внешние области. Это наблюдательный факт, называемый эффектом Эвершеда. Детали его еще не до конца прояснены, но вероятнее всего он связан с изменением наклона линий магнитного поля: вдали от центра пятна линии из вертикальных становятся горизонтальными и как бы стелются по поверхности звезды.

Поток Эвершеда существует как у северного, так и у южного пятна, но у одного из них он может оказаться сильнее. Тогда он способен немного прижать линии поля на границе соседнего пятна, от чего плотность энергии поля, а вместе с ней и величина самого поля должны существенно увеличиться (рис. 4). Это и есть идея, которая, в целом, объясняет полученные данные.

Рис. 4. Усиление магнитного поля за границей солнечного пятна. Слева показана «стандартная» ситуация, а справа — ситуация, где поток Эвершеда (или аналогичный ему) от второго пятна доминирует и сжимает линии магнитного поля на границе первого пятна. Изображение из обсуждаемой статьи в The Astrophysical Journal Letters

Интересно, что рецензент статьи, как указывают авторы в одном из примечаний к тексту, предложил и другую возможную интерпретацию: усиление поля в изучаемой области произошло из-за явления пересоединения (наложения) силовых линий магнитного поля (см. статью «Загадка солнечных вспышек»). При этом детально такая версия в статье не обсуждается.

В любом случае, полученные наблюдательные данные накладывают дополнительные ограничения на структуру и силу потоков вещества, наблюдающихся внутри пар солнечных пятен, — в том числе и потока Эвершеда, физика которого, напомним, еще до конца не ясна. Любая модель, описывающая эти потоки, теперь должна допускать образование полей, по силе не уступающих обнаруженному. А глубокое понимание физики солнечных пятен — это, в конечном итоге, понимание многочисленных эруптивных процессов происходящих на Солнце, влияющих на нашу глобально электрифицированную цивилизацию всё больше и больше.

Источник: Takenori J. Okamoto, Takashi Sakurai. Super-strong Magnetic Field in Sunspots // The Astrophysical Journal Letters. 2018. DOI: 10.3847/2041-8213/aaa3d8.

Антон Бирюков

-

Структура вихревых образований, показанных на рис. 2, очень похожа на вихревые ячейки Бенара. Такие вихри использованы в гипотезе струйных выбросов астрономических объектов.

Отличие только в том, что в гипотезе рассматривается только два вихря которые располагаются друг над другом и заполняют весь объем пространства объекта. Если, развернуть эти вихри и расположить вихри на одной поверхности приближающейся к плоскости, и заполнить всю поверхность такими вихрями, то получится структура вихревой поверхности Солнца. Выбросы, которые идут из центров вихревых ячеек (темных пятен) по существу являются джетами астрономических объектов. Просто на Солнце они множественные. Поэтому физика формирования струйных выбросов на Солнце и в объектах, которые излучают два противоположно направленных джета, общая.

Вихри Бенара является осесимметричные образованиями, поэтому генерировать магнитное поле не могут. Однако на вихри с джетами эта теорема не распространяется, поскольку потоки намагниченной плазмы в вихрях получаются не замкнутыми. Для объяснения механизма генерации магнитного поля вихрей существует несколько точек зрения, которые сводятся к описанию одного и того же же явления. Одна из точек зрения связана с тем, что магнитные линии после выхода из центра вихря разделяются на два потока, один из которых движется вдоль поверхности объекта, другой - вдоль джета. В джете часть магнитных линий перезамыкается. С этой точки зрения рецензент статьи полностью прав. Дополнительно, это же явление можно описать с точки зрения альфа-омега эффекта.

В гипотезе струйных выбросов астрономических объектов в центрах вихрей присутствует одноименный полюс. Второй полюс находится на экваторе объекта. В данном случае, магнитное поле, скорее всего, имеет такую же структуру. Отличие в том, что второй полюс располагается в промежутках между центрами вихрей (т.е. в промежутках между темными пятнами), в тех местах где потоки плазмы опускаются в сторону центра солнца.

Наблюдаемые явления поддерживают эту точку зрения, поскольку не все выбросы на Солнце загибаются в виде дуг (см рис 1). В тоже время есть загибающиеся выбросы. Формирование изогнутых выбросов можно объяснить тем, что напряженность магнитного поля двух или нескольких пятен может быть разная. Поэтому существуют магнитные линии, направленные из центра одного вихря в центр другого вихря. При этом можно написать, что центры вихрей по отношению друг к другу имеют разные полюса. Эта предположение поддерживается наблюдениями, т.к в статье отмечается, что два пятна, которые являются источниками выбросов и которые замыкаются в виде дуги, имеют разные размеры.

Аномально высокое магнитное поле между пятнами объясняется тем, что магнитные линии из центров вихревых ячеек распространяются, в основном, вдоль поверхности на периферию этих ячеек. Эти линии составляют основной магнитный контур вихрей. Поэтому ничего неожиданного в открытии этого поля нет.

Вообще говоря, механизм, который я здесь описал, отличается от механизма, который описан в статье. При этом, на основании того, что описанный мною механизм поддерживается наблюдениями за множеством астрономических объектов, которые испускают джеты, я думаю, что я прав. Применительно к черным дырам мы этот механизм обсуждали вот здесь http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433168 . -

Будьте добры, господа физики, расскажите, что на что и как должно действовать, чтобы "немного прижать линии поля".

На пальцах. Ну вот прямо, может быть, так, чтоб я дома на магните своём, вынутом из жесткого диска старого, смог воспроизвести.

Уж очень соблазнила мысль, что от этого "плотность энергии поля, а вместе с ней - и величина самого поля" возростают в несколько раз.

Неужто это легко?-

Теоретически всё просто. Делаешь колечко из проволоки (обрез трубы), а потом его быстро-быстро сжимаешь. При движении проводника в магнитном поле в нём будут наводиться токи, так что магнитный поток через замкнутый контур будет постоянным. Т.е. будет идти сжатие. Сжимать рекомендую взрывом, или используй сверхпроводник. Во всех остальных случаях энергия очень быстро уйдёт в тепло, ничего не заметишь. Собственно так и получают рекордные поля на одноразовых установках. А, да. Магнитное поле взаимодействуя с токами в колечке, которыми поле "сжимается" пытается это колечко разорвать обратно - ведёт себя подобно упругой пружине, так что в статике магнитные поля сильнее чем 100Тесла не получить, они продавливают металл.

-

-

Я очень люблю образные и по возможности простые до вульгаризации объяснения. Но, к сожалению, объяснение эффекта Эвершеда - радиального движения вещества от и к центру пятна (на разных высотах) требует моделирования на суперкомпьютере в сто триллионов операций в секунду. Так что шпагатом и проволочками, увы, тут не обойтись. Тут, как минимум, гидродинамика замешана на электромагнетизме в высокотемпературной плазме.

Ещё одна победа искусственного разума над гуманизмом.-

А, ладно. Упростим до безобразия. Долой Анри Навье и Джорджа Стокса с Максвеллом! Допустим, линии магнитного поля - это водоросли в пруду торчащие над водой, которые отталкивают свои стебли из-за пушистости, скажем.

Выпирающий пучок генерирует отток ряски от куста (поток Эвершеда). Тогда стоящий рядом пучок водорослей большей интенсивности потоком разбегающейся ряски придавит более слабый. А большая плотность стеблей моделирует большую интенсивность поля в магнитном поле пятна.

Ага! Скайнет ещё под контролем человечества!-

Упростим до электродинамики. Кто-то ещё помнит - 2 параллельных провода притягиваются или как? Дальше мне думать стало лень, решил почитать в упомянутой статье:

>Пропорционально площади сечения уменьшается и магнитный поток, пронизывающий лайнер. Изменение магнитного потока в соответствии с законом электромагнитной индукции вызывает возникновение в лайнере индуцированного тока, создающего магнитное поле, стремящееся компенсировать уменьшение магнитного потока.

На практике получается такое:

>Многокаскадная конструкция генератора МК-1, использующая 140 кг взрывчатого вещества, обеспечивающих скорость сжатия лайнера до 6 км/с, позволила получить в 1998 году в Российском федеральном ядерном центре рекордное в мире магнитное поле 2800 тесла в объеме 2 см^3.

-

-

А, простите, просто сближение одноименных полюсов магнитов не к тому же "немножко" прижатию линий поля ведёт?

Если да - так можно просто бить друг о друга мощные магниты)

И - почитал еще и добавочно про взрывом уменьшающиеся колечки-соленоиды - почему это процесс обязательно испозуется? Неужели никакие иные способы сжать линии имеющегося магнитного поля не дают возможности получить такие же мощные поля?

Ведь, казалось бы, если речь о сгущении каких-то линий, логичен и другой подход: взять их много-премного без всяких взрывов(на громадном, но спокойном, не взрываемым в этот момент магните), а потом окружить и и сдавливать чем-либо, позволяющим их сдавливать, не пропускающим их (сверхпроводником ли, другими магнитными полями ли).

Этот вариант мне кажется куда выгоднее - и магнит-источник можно брать громаднейший, чтоб линий побольше было,которые сдавливать, и электрич-во на создание линий поля не тратится, ведь магнит этот может быть постоянным. А сдавливать можно будет и не только взрвывом, а медленно, мощным прессом из не пропускающих поле материалов. А раз медленно, то и изучать результат удобнее.

Отчего такой способ плох?

Солнце и солнечная атмосфера

-

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня -

26.11.2018Тормозное излучениеАйк Акопян • Задачи

26.11.2018Тормозное излучениеАйк Акопян • Задачи

-

09.10.2018Земля в объятиях СолнцаЕвгения Береснева • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №1–2, 2018

09.10.2018Земля в объятиях СолнцаЕвгения Береснева • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №1–2, 2018

-

11.08.2018Солнечный зонд «Паркер»Александр Яровитчук • Картинки дня

11.08.2018Солнечный зонд «Паркер»Александр Яровитчук • Картинки дня

-

15.06.2018Корональная дыраАлександр Яровитчук • Картинки дня

15.06.2018Корональная дыраАлександр Яровитчук • Картинки дня

-

01.02.2018Самое сильное магнитное поле на Солнце нашлось там, где не ждалиАнтон Бирюков • Новости науки

01.02.2018Самое сильное магнитное поле на Солнце нашлось там, где не ждалиАнтон Бирюков • Новости науки

-

29.01.2018Магнитный «мотор» сверхновыхГеннадий Бисноватый-Коган, Сергей Моисеенко • Библиотека • «Природа» №9, 2015

29.01.2018Магнитный «мотор» сверхновыхГеннадий Бисноватый-Коган, Сергей Моисеенко • Библиотека • «Природа» №9, 2015

-

05.09.2016Солнечный ветерАнастасия Стебалина • Картинки дня

05.09.2016Солнечный ветерАнастасия Стебалина • Картинки дня

-

30.04.2015В погоне за затмением — на полярный архипелаг ШпицбергенАлександр Мананников • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(177), 2015

-

22.09.2014Широта и полнотаРауль Нахмансон-Кулиш • Задачи

22.09.2014Широта и полнотаРауль Нахмансон-Кулиш • Задачи

Последние новости

Рис. 1. Гигантская петля линий магнитного поля на Солнце, ставшая видимой за счет горячей плазмы, движущейся вдоль этих линий. Фото с сайта science.nationalgeographic.com