Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерий

Палеонтологи из России и Австралии установили природу загадочных эдиакарских ископаемых Beltanelliformis, которых ранее относили к книдариям, губкам, водорослям, грибам, колониальным бактериям и даже небиологическим объектам. Оказалось, что в тонких органических пленках, покрывающих окаменелости, сохранились «молекулярные ископаемые» (биомаркеры) — гопаны и алканы, указывающие на цианобактериальную природу Beltanelliformis. Шарообразные колонии Beltanelliformis обитали на мелководье и были покрыты плотной оболочкой, возможно, защищавшей от эпизодического высыхания. По соседству с Beltanelliformis встречаются органические пленки с контрастно отличающимся набором биомаркеров. Скорее всего, это остатки эукариотических зеленых водорослей. Исследование открывает новые горизонты в изучении эдиакарской биоты.

В течение эдиакарского периода (635–541 млн лет назад) макроскопические организмы впервые стали заметными участниками морских экосистем, немного потеснив микробов, которые до этого миллиарды лет безраздельно господствовали в морях.

Эдиакарская биота, расцвет которой предшествовал кембрийскому взрыву, в значительной мере состояла из существ, не имеющих очевидных аналогов (или потомков) среди кембрийских и более поздних организмов. Поэтому природа многих из них остается спорной (см. ссылки в конце новости).

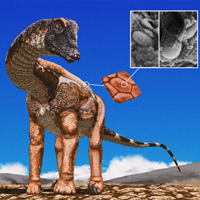

Особенно трудны для интерпретации эдиакарские организмы с простой морфологией, такие как Beltanelliformis (рис. 2). Эти существа в ископаемом состоянии могут выглядеть по-разному в зависимости от условий захоронения — например, как гладкие выпуклости или плоские круглые отпечатки с концентрическими складочками. Разным формам сохранности Beltanelliformis изначально были присвоены разные латинские названия (Beltanelliformis, Nemiana, Beltanelloides), но потом палеонтологи разобрались, что все эти окаменелости представляют одно и то же существо.

Рис. 2. Beltanelliformis из местонахождения Лямца на Онежском берегу Белого моря. На верхней фотографии белым контуром обведена органическая пленка, скорее всего представляющая собой остатки многоклеточных зеленых водорослей. Стрелкой отмечен участок, где водорослевая пленка налегает на край ископаемого Beltanelliformis. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Разные исследователи трактовали Beltanelliformis по-разному: и как небиологические объекты, и как представителей животного царства (губки или книдарии), и как грибы, и как эукариотические водоросли, и, наконец, как колонии прокариот. Последняя версия поддерживалась ведущими российскими специалистами (A. Yu. Ivantsov et al., 2014. Revision of the Problematic Vendian Macrofossil Beltanelliformis (=Beltanelloides, Nemiana)).

В статье, опубликованной 22 января в журнале Nature Ecology & Evolution, российские и австралийские палеонтологи приводят новые данные, позволяющие отнести Beltanelliformis к колониальным цианобактериям. Природа этих данных не совсем обычна для палеонтологии докембрия: речь идет о так называемых биомаркерах или «молекулярных ископаемых» (molecular fossils) — остатках органических веществ, из которых состоял древний организм.

Материалом для исследования послужили образцы Beltanelliformis возрастом около 558 млн лет из местонахождения Лямца (Архангельская область, Онежский берег Белого моря). Авторы изучили при помощи газовой хроматографии и масс-спектрометрии (см. Gas chromatography–mass spectrometry) биомаркеры из тонких органических пленок, сохранившихся на поверхности круглых отпечатков Beltanelliformis. Также были изучены другие, более толстые, скорее всего водорослевые пленки, встречающиеся по соседству с этими отпечатками (рис. 2, а), и вмещающая порода. Были приняты все возможные меры, чтобы избежать загрязнения проб современной органикой.

Оказалось, что в обоих типах органических пленок на удивление хорошо сохранились биомаркеры, по которым можно судить о природе организмов, в чей состав эти молекулы когда-то входили. Исследователей интересовали прежде всего стераны (в них превращаются при фоссилизации мембранные стеролы эукариот) и гопаны — производные гопаноидов (компонентов бактериальных мембран).

В предполагаемых водорослевых пленках стеранов оказалось во много раз больше, чем гопанов, что согласуется с гипотезой об эукариотической природе этих пленок (рис. 3).

Рис. 3. Хроматограммы, показывающие соотношение стеранов (белые пики) и гопанов (черные пики) в органическом веществе водорослевых пленок (Macroalgal film, вверху) и Beltanelliformis (внизу). Видно, что в водорослевых пленках стеранов гораздо больше, чем гопанов, а в ископаемых Beltanelliformis, наоборот, преобладают гопаны. Это указывает на эукариотическую природу водорослевых пленок и бактериальную природу Beltanelliformis. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Выяснилось также, что среди стеранов водорослевых пленок молекулы с 29 атомами углерода (C29) резко преобладают над C27 и C28. Это характерно, с одной стороны, для зеленых водорослей, с другой — для битумов эдиакарского возраста.

В органических пленках, снятых с поверхности ископаемых Beltanelliformis, состав биомаркеров оказался совершенно не таким, как в водорослевых пленках. Пожалуй, это самый неожиданный и важный результат работы. Ведь пробы брались из соседних мест одного и того же куска породы. Естественно было бы ожидать, что химический состав обоих типов пленок окажется одинаковым. За 558 млн лет «хранения» древняя органика могла просто не сохранить своих первоначальных различий. Позднейшие загрязнения тоже должны были способствовать выравниванию состава образцов. Если же он все-таки оказался разным, то это весомый аргумент в пользу того, что позднейших загрязнений в пробах немного, а древняя органика ухитрилась сохранить свои специфические особенности.

В пленках Beltanelliformis гопанов оказалось больше, чем стеранов (рис. 3, внизу). У Beltanelliformis отношение гопанов к стеранам в 60 раз выше, чем в водорослевых пленках. Это указывает на бактериальную природу Beltanelliformis.

Стераны, присутствующие в пленках Beltanelliformis, имеют такой же необычный состав с преобладанием C29, как и в водорослевых пленках. Судя по всему, эти стераны происходят из тех же зеленых водорослей, что и водорослевые пленки (на рис. 2, а видно, что водорослевые пленки кое-где налегают непосредственно на отпечатки Beltanelliformis).

Основными производителями гопаноидов (компонентов прокариотических мембран, превращающихся при фоссилизации в гопаны) являются цианобактерии и аэробные альфапротеобактерии. Некоторые анаэробные микробы тоже синтезируют гопаноиды, но они вряд ли могли повлиять на состав изученных проб, потому что эдиакарские мелководные морские отложения в местонахождении Лямца формировались в аэробных условиях. На это указывают как присутствие многоклеточных водорослей, так и следы ползания и рытья (животные, способные к столь активной деятельности, не могут обходиться без кислорода). Таким образом, присутствие гопанов свидетельствует о том, что Beltanelliformis скорее всего были шарообразными колониями цианобактерий или аэробных альфапротеобактерий.

Дополнительную информацию дал анализ неразветвленных алканов. Их состав тоже оказался разным в водорослевых пленках и отпечатках Beltanelliformis. В первом случае резко преобладают молекулы с длинными цепями (23–33 атома углерода), причем количество молекул с четным и нечетным числом атомов углерода примерно одинаково. Скорее всего, это производные жирных кислот или спиртов. Напротив, в отпечатках Beltanelliformis коротких алканов (C18–22) примерно столько же, сколько и длинных, а «нечетные» молекулы резко преобладают над «четными». По мнению авторов, эти акланы синтезировались древними организмами сразу как алканы (а не образовались из липидов, жирных кислот или спиртов в ходе разложения и фоссилизации). Среди бактерий такой состав алканов характерен только для цианобактерий. Из этого следует, что Beltanelliformis, скорее всего, представляли собой сферические колонии цианобактерий вроде тех, что и сегодня встречаются в пресных водоемах (рис. 1). Неизвестно, были ли эдиакарские Beltanelliformis родней современного ностока или относились к какой-то вымершей группе цианобактерий.

Помимо цианобактерий, длинноцепочечные жирные кислоты и неразветвленные алканы с преобладанием «нечетных» над «четными» производятся высшими растениями, у которых эти вещества входят в состав кутикулы, предохраняющей растение от высыхания. Авторы допускают, что Beltanelliformis (как и зеленые водоросли, росшие с ними по соседству) тоже могли выдерживать эпизодическое высыхание. Они жили на очень маленькой глубине и, может быть, заходили в приливно-отливную зону.

Исследование показало, что анализ «молекулярных ископаемых» может помочь в решении спорных вопросов систематики эдиакарских организмов. Не исключено, что химический анализ вскоре прольет свет и на природу других загадочных представителей эдиакарской биоты.

Источник: Ilya Bobrovskiy, Janet M. Hope, Anna Krasnova, Andrey Ivantsov and Jochen J. Brocks. Molecular fossils from organically preserved Ediacara biota reveal cyanobacterial origin for Beltanelliformis // Nature Ecology & Evolution. Published online: 22 January 2018. DOI: 10.1038/s41559-017-0438-6.

Об эдиакарской биоте см. также:

1) У эдиакарских организмов фрактофузусов выявлено два способа размножения, «Элементы», 11.08.2015.

2) Описаны поздние стадии развития загадочных эдиакарских эмбрионов, «Элементы», 15.12.2014.

3) Могли ли эдиакарские ископаемые жить на суше?, «Элементы», 01.02.2013.

4) Двусторонне-симметричные животные рылись в донных осадках более 585 миллионов лет назад, «Элементы», 02.07.2012.

5) Китайские ученые связали становление древнейших многоклеточных с концом глобального оледенения, «Элементы», 22.02.2011.

-

Александр, спасибо. Судя по датам Вы были в курсе этой работы.

Скажите, а никто не пробовал применить метод используемый в данной работе для анализа более древних "организмов", в частности, строматолитов? А на более молодых отпечатках можно дотошно откалибровать эту методику.-

По строматолитам смотрите Chapter 6 в "Biomarkers and their application to the study of pigments in the fossil record"

- https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:201630

Есть работы по биомаркерам докембрийсих губок, но исследовалось рассеянное в породе органическое вещество. К примеру

https://www.researchgate.net/publication/23980888_Fossil_steroids_record_the_appearance_of_Demospongiae_during_the_Cryog enian_period -

Спасибо за информацию. Да, "народ землю носом роет". Я бегло посмотрел, там большой объем данных и на первый взгляд в работах по первой ссылке тоже нет точечной локализации при взятии образцов для анализа (как Вы пишете анализируется рассеянное в породе органическое вещество). Но процесс идет очень энергично. Очень обнадеживает.

-

-

То есть я не про цианобактерии, а про сам факт сохранения, полагаю, органических в-в!

То есть, существуют в-ва, созидаемые исключительно живыми существами и способные не разложиться и не быть "съедены" другими живыми за сотни миллионов лет!

Скажи кто - не поверил бы!

Фантастика.

С одной стороны

Срочно нужно составить список таких в-в и, когда они будут все упомянуты, искать именно их. А раз их к-во (так мне кажется) ограничено, то и прибор получится компактный специфический (или набор химреактивов?) прям каждому палеонтологу в чемоданчик класть.

разве не здорово бы это удобно было б?

С другой стороны

Я-то думал, что так надолго могут пережить автора только произведения искусства! а не какие-то жалкие, непроизвольно вышедшие молекулы)

-

>Срочно нужно составить список таких в-в и, когда они будут все упомянуты, искать именно их.

Гуглить "нефть: состав".

>это выходит, что за 585 миллионов лет ничего практически не изменилось?

Наоборот: очень даже изменилось. Все, что могло разложиться - давно уже разложилось. Остались в основном самые стабильные продукты разложения органики - углеводороды (насыщенные и циклические). По сути получилось что то напоминающее по составу нефть (те же гопаны и стераны аналогичным способом образуются в нефти).

Тут в статье по сути смотрят пропорции углеводородных "скелетов" (в химическом и в перено-палеонтологическом смысле этого слова) разных классов клеточной органики, после разложения которой образуются не короткие ошметки, а идентифицируемые "скелеты":

жирные кислоты-липиды -> насыщенные углеводороды

стероиды -> стераны

терпеноиды -> гопаны

В общем, как то так.-

"эти акланы синтезировались древними организмами сразу как алканы" против варианта "жирные кислоты-липиды -> насыщенные углеводороды" - есть какая-та оценка вероятности этого процесса для насыщенных углеводородов, которые образовались на сотни миллионов раньше начала образования угля в каменоугольном периоде?

-

>есть какая-та оценка вероятности этого процесса для насыщенных углеводородов

С точки зрения биохимической логики ~100%.

Длинные насыщенные углеводороды бактериям-растениям сами по себе мало нужны. Подавляющее число насыщенных длинных углеродных скелетов в клетках - это липиды клеточных стенок (также жирные кислоты и спирты), которые и являются (согласно логике и господствующим научным представлениям) основным источником длинных насыщенных углеводородов нефти.

>образовались на сотни миллионов раньше начала образования угля в каменоугольном периоде

Если распад липидов в нефть проходит за менее 300 млн лет, то за более 500 млн лет он и подавну произойдет.

Поскольку в ископаемых остатках нет липидов-спиртов-жирных кислот, но есть длинные насыщенные углеводороды - сложно сомневаться в таком их происхождении. Других вариантов (кроме внешнего загрязнения или действия высоких температур, которые неизбежно привели бы к "стиранию" различимых "отпечатков пальцев" углеродных скелетов и совершенно другой каше из углеводородов) для известной биохимии клетки нет, а ключевая биохимия за 500 млн лет существенно не поменялась.

-

-

Жизнь до кембрия

-

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки -

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

-

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

-

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

-

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

-

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

-

28.09.2017Обнаружены вероятные следы жизни возрастом 3,95 миллиарда летЕлена Наймарк • Новости науки

28.09.2017Обнаружены вероятные следы жизни возрастом 3,95 миллиарда летЕлена Наймарк • Новости науки

-

11.05.2017В вулканических породах возрастом 2,4 млрд лет найдены следы древнейших грибовЕлена Наймарк • Новости науки

11.05.2017В вулканических породах возрастом 2,4 млрд лет найдены следы древнейших грибовЕлена Наймарк • Новости науки

-

2016Новая история происхождения жизни на ЗемлеПитер Уорд, Джо Киршвинк • Книжный клуб

2016Новая история происхождения жизни на ЗемлеПитер Уорд, Джо Киршвинк • Книжный клуб

Последние новости

Рис. 1. Современный аналог эдиакарских Beltanelliformis — сферические колонии пресноводных цианобактерий Nostoc communis. Фотография сделана в национальном парке Gait Barrows в северном Ланкашире (Англия). Из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Nature Ecology & Evolution