Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птиц

В янтаре возрастом около 100 млн лет обнаружен недавно вылупившийся птенец примитивной энанциорнисовой птицы с прекрасно сохранившимся перьевым покровом. Похоже, птенцы энанциорнисов вылуплялись с хорошо развитыми летательными перьями и, по-видимому, могли летать уже в первые дни (или часы) своей жизни. При этом большая часть их тела оставалась голой, как у беспомощных птенцов современных лесных птиц. Это показывает, что развитие энанциорнисов шло путем, не имеющим аналогов среди современного разнообразия птиц.

Группа исследователей из Китая, Канады и США опубликовала статью об уникальной находке птенца древней мезозойской птицы в янтаре на территории современной Бирмы (см. Бирманский янтарь). Животное существовало в условиях влажных тропических лесов около 100 млн лет назад. Строение костей крыла и лапы указывает, что это маленькое создание — длиной всего несколько сантиметров — принадлежало к энанциорнисам.

Эта вымершая группа птиц была открыта только в 1981 году (C. A. Waler, 1981. New subclass of birds from the Cretaceous of South America). Хотя нет сомнений в том, что внешне энанциорнисы напоминали обычных птиц, их внутреннее строение было совершенно другим. По многим особенностям строения скелета они и вправду кажутся противоположными современным птицам, полностью оправдывая свое название (с древнегреческого: ἐναντίος — «противоположный» и ὄρνις — «птица»). В последние десятилетия случился буквально шквал находок (преимущественно в Китае) энанциорнисовых птиц и их птенцов, который показал, что эти необычные пернатые были одной из самых разнообразных и распространенных групп лесных птиц в меловом периоде (145–66 млн лет назад). Однако они полностью вымерли вместе с динозаврами, не оставив потомков в современной фауне.

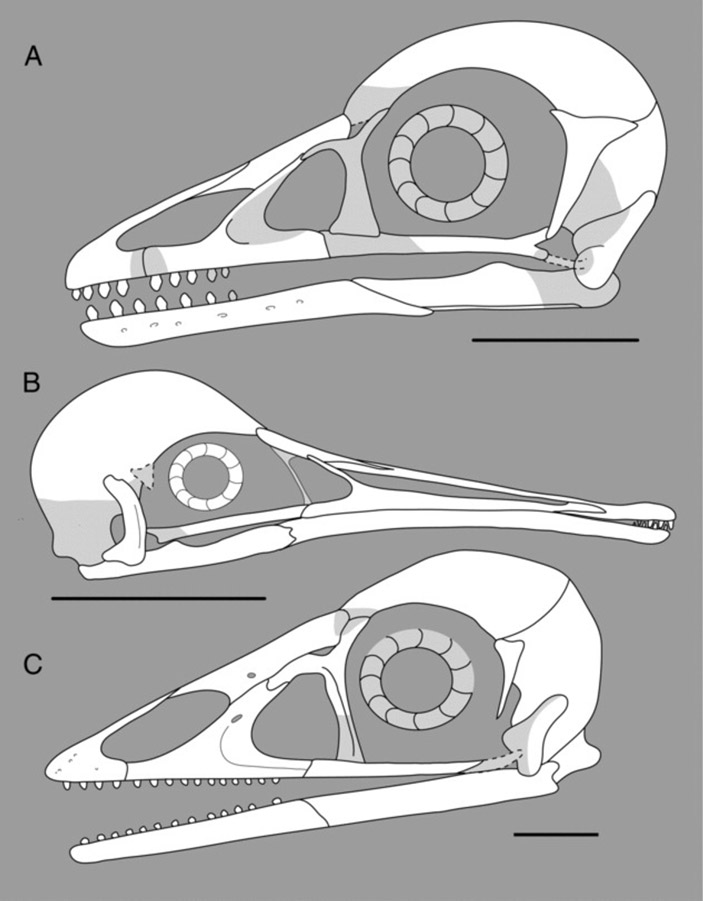

Рис. 2. Черепа энанциорнисовых птиц, иллюстрирующие их структурное разнообразие: A — Shenqiornis mengi, B — Rapaxavis pani, C — Pengornis houi. Длина масштабных отрезков 10 мм. Рисунок из статьи J. K. O’Connor, L. M. Chiappe, 2011. A revision of enantiornithine (Aves: Ornithothoraces) skull morphology

Новая находка особенно интересна, поскольку только в янтаре очень хорошо сохраняются мягкие ткани животного, такие как кожа и перья. Также важно, что кости подверглись меньшей деформации, чем обычно у ископаемых. Особенности их срастания (точнее, несрастание многих косточек в черепе и конечностях), а также очень мелкие размеры свидетельствуют о том, что новый экземпляр из бирманского янтаря — совсем недавно вылупившийся птенец. Авторы статьи полагают, что его возраст не более недели.

Строение костей энанциорнисовых птиц указывает на то, что они, в отличие от современных пернатых, росли очень медленно — по всей видимости, всю жизнь (см. A. Chinsamy-Turan, L. M. Chiappe, P. Dodson, 1995. Mesozoic Avian Bone Microstructure: Physiological Implications), в то время как современные птицы достигают взрослых размеров за несколько недель или месяцев. Половой зрелости энанциорнисы также достигали заметно позже, чем современные птицы. Возможно, именно по причине медленного роста довольно большое число обнаруженных остатков энанциорнисов принадлежит именно птенчикам или довольно молодым птицам. По-видимому, популяции этих птиц были в основном составлены из молодых особей. Ранее были найдены и эмбрионы этих птиц, не успевшие вылупиться из яиц. Одна из таких находок была относительно недавно описана российским палеонтологом Е. Н. Курочкиным с коллегами из Монголии (E. N. Kurochkin et al., 2013. An embryonic enantiornithine bird and associated eggs from the cretaceous of Mongolia). Исторически первый сочлененный скелет молодой энанциорнисовой птицы также был найден именно отечественными палеонтологами в Монголии еще в семидесятых годах, однако он оставался неописанным вплоть до последних лет (N. V. Zelenkov, A. O. Averianov, 2016. A historical specimen of enantiornithine bird from the Early Cretaceous of Mongolia representing a new taxon with a specialized neck morphology).

Новый птенец энанциорнисовой птицы из Бирмы интересен в первую очередь своим оперением: он покрыт довольно хорошо развитыми перьями разных типов. При этом перья на теле растут очень неравномерно, и некоторые участки тела полностью голые. Зато на крыльях у него имеются маховые летательные перья с асимметричными опахалами, как у всех летающих птиц (подробнее про ассиметричные перья см. в заметке Четырехкрылый микрораптор). Сохранилось даже одно перо крылышка (у современных птиц крылышко представляет собой несколько перьев на переднем крае крыла, которые птица может оттопыривать для увеличения подъемной силы на низких скоростях, рис. 3).

Рис. 3. Сокол в полете с хорошо видными отставленными перьями крылышка на переднем крае крыльев. Фото с сайта digdeep1962.blogspot.ru

Помимо маховых перьев, на крыле у этого птенца имеются довольно разреженные покровные перья (рис. 4). Задние конечности также покрыты хорошо развитыми перьями с коротким или отсутствующим стержнем, а кроме того присутствуют щетинковидные перья, напоминающие «протоперья» хищных динозавров. В хвосте авторы предполагают наличие специфических для примитивных птиц ракетковидных перьев с очень толстым лентовидным стержнем и узкими опахалами. Такие перья у современных птиц отсутствуют, однако известны у многих меловых птиц и, по-видимому, выполняли демонстративную функцию.

Рис. 4. Различные типы перьев птенца из Бирмы. a — структура первостепенных маховых перьев, b — увеличенный участок в правом нижнем углу фото a. c, d — структура второстепенных маховых перьев. e — контурные перья в тазовой области, стрелки указывают на границу сохранившейся кожи. f — контурные перья бокового перьевого тракта, стрелки показывают основание и вершину пера. g — смесь бледных неоптильных перьев (эмбрионального пуха) и коричневых волокон в бедренном перьевом тракте. h — увеличенный вид неоптильных перьев вблизи верхнего правого края фото g (повернутого против часовой стрелки), стрелка указывает на прикрепление перьев. Длина масштабных отрезков на фото a, c, e–g — 1 мм, на фото b, d, h — 0,5 мм. Изображение из обсуждаемой статьи в Gondwana Research

Знание особенностей оперения птенцов энанциорнисовых птиц позволяет сравнивать их с птенцами современных птиц, которые существенно различаются между собой по характеру развития. Так, например, птенцы сорных кур (семейство Megapodiidae) вылупляются полностью независимыми и в течение суток после вылупления уже способны к быстрому (взрывному) взлету, как их родители. Такой тип развития называют супервыводковым. Для многих наземных или околоводных птиц (например, гагар, журавлей, уток или курообразных) характерен выводковый тип развития, когда вылупившиеся птенцы не сразу способны летать, но вполне самостоятельны: могут бегать, плавать и пытаться добывать себе пищу. Птенцы выводкового типа развития вылупляются, покрытые хорошо развитым эмбриональным пухом, которые постепенно заменяется взрослым пером.

У птиц с так называемым птенцовым типом развития птенцы не способны к самостоятельной жизни в первые дни после вылупления и нуждаются в обогреве и заботе со стороны родителей. Зачастую они рождаются голые, с недоразвитыми глазами и другими органами чувств. Так происходит у многих лесных птиц (воробьиных, дятлов, попугаев, голубей и др.), а также у пингвинов и буревестников.

В отличие от современных птиц, энанциорнисы развивались довольно однообразно, и все известные эмбрионы и птенцы энанциорнисов характеризуются выводковым или даже супервыводковым типом развития. Считается, что, подобно птенцам сорных кур, птенцы энанциорнисов могли летать вскоре после вылупления, поскольку имели хорошо развитое оперение крыла (Z. Zhou, F. Zhang, 2004. A precocial avian embryo from the Lower Cretaceous of China). Это подтверждает и новая находка из Бирмы. Правда теперь мы знаем, что в отличие от птенцов современных выводковых птиц, энанциорнисы вылуплялись наполовину голые, хотя и с летательными перьями.

Интересно, что в экологическом плане энанциорнисы — почти исключительно лесные и древесные птицы, а современные лесные птицы всегда имеют птенцовый тип развития. Таким образом, для энанциорнисов была характерна уникальная комбинация экологических черт, не свойственная современным птицам: они совмещают древесный образ жизни с выводковым типом развития и необычным характером оперения.

Источник: Lida Xing, Jingmai K. O'Connor, Ryan C. McKellar, Luis M. Chiappe, Kuowei Tseng, Gang Li, Ming Bai. A mid-Cretaceous enantiornithine (Aves) hatchling preserved in Burmese amber with unusual plumage // Gondwana Research. 2017. V. 49. P. 264–277. DOI: 10.1016/j.gr.2017.06.001.

Никита Зеленков

-

-

ДНК слишком хрупкая молекула. Большая часть полиэфирных связей развалилась, да и сами НК, вероятно, уже в большой степени подверглись химическим превращениям. Скорее всего, максимум чего оттуда можно ожидать - химически изменившиеся ошметки белков (см. новость "Коллаген из костей динозавров — это уже реальность"), т.к. аминокислоты проще и "крепче", как и сама полиамидная связь по сравнению с полиэфирной.

Также стоит отметить, что янтарь содержит органические кислоты, и за миллионы лет может оказаться довольно агрессивной средой для биополимеров.

-

Птенец барахтался в вязкой смоле, пытаясь выбраться. Нежный пух прилип к смоле и был вырван из кожи, а перья остались, так как крепче сидели в коже. Затем мёртвый птенец постепенно опустился на дно смоляной ямы, а вырванный пух остался на поверхности смолы, поэтому рядом с телом птенца пуха нет.

Сразу говорю - объяснение дилетанта, на уровне полу-шутки)) Но может быть в нём есть рациональное зерно?

Дары бирманского янтаря

-

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки -

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

08.02.2018«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюцииАлександр Храмов • Новости науки

08.02.2018«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюцииАлександр Храмов • Новости науки

-

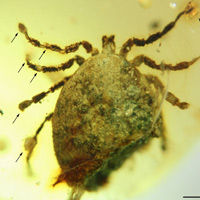

20.12.2017В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавровАлександр Храмов • Новости науки

20.12.2017В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавровАлександр Храмов • Новости науки

-

19.09.2017Адские муравьиАлександр Храмов • Картинки дня

19.09.2017Адские муравьиАлександр Храмов • Картинки дня

-

12.06.2017Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птицНикита Зеленков • Новости науки

12.06.2017Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птицНикита Зеленков • Новости науки

-

18.04.2017Древнейший жук-термитофилАлександр Храмов • Картинки дня

18.04.2017Древнейший жук-термитофилАлександр Храмов • Картинки дня

-

24.03.2017Меловая стрекоза с ногами-«веслами»Александр Храмов • Картинки дня

24.03.2017Меловая стрекоза с ногами-«веслами»Александр Храмов • Картинки дня

-

12.12.2016Найденный в янтаре оперенный хвост динозавра вряд ли годился для полетаЮлия Михневич • Новости науки

12.12.2016Найденный в янтаре оперенный хвост динозавра вряд ли годился для полетаЮлия Михневич • Новости науки

-

07.07.2016В бирманском янтаре мелового периода найден вымерший убийца пауковАлександр Храмов • Новости науки

07.07.2016В бирманском янтаре мелового периода найден вымерший убийца пауковАлександр Храмов • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Новый птенец энанциорнисовой птицы, сохранившийся в янтаре из Бирмы. a — общий вид куска янтаря с заключенным в нем птенцом. Размеры куска примерно 86 × 30 × 57 мм, он состоит из двух частей (на фото заметна почти горизонтальная трещина посередине куска). b — результат сканирования птенца в одной из плоскостей. c — зарисовка положения птенца в янтаре, пунктирная линия обозначает трещину. Длина масштабных отрезков 10 мм. Изображение из обсуждаемой статьи в Gondwana Research