Микробиота угленосных океанических осадков унаследована от древних почв

В ходе глубокого бурения северо-западного шельфа Тихого океана были собраны данные по микробиоте океанических осадков. В осадочных породах на глубинах от 1,5 до 2,5 км обнаружена сравнительно богатая микрофлора. Количественные максимумы приурочены к углесодержащим прослоям. По своему составу это микробное сообщество оказалось ближе к комплексу лесных почв, чем морских осадков. Это означает, что за 60 миллионов лет микробное сообщество морских осадков не вытеснило полностью изначальное почвенное сообщество, и оно на протяжении этого времени сохраняло характерные почвенные группы. Энергетической базой этого комплекса является, по-видимому, восстановление водородом углистых компонентов до метана.

В современном мире интерес к морскому дну становится всё горячее и настойчивее: морские осадки видятся теперь перспективным источником топливных ресурсов. В исследования глубоких осадочных пород океанического дна вкладываются серьезные деньги, а это неизбежно приведет к замечательным открытиям. Одно из таких исследований представлено на страницах журнала Science — его выполнила большая международная команда ученых под руководством Фумио Инагаки из японского Агентства наук и технологий моря и земли (JAMSTEC) и Кая-Уве Хинрикса (Kai-Uwe Hinrichs) из Бременского университета. Эта работа проводилась в рамках Международной программы океанического бурения (Integrated Ocean Drilling Program) в районе северо-западной окраины Тихого океана (к востоку от полуострова Симокита).

В 2006-м и 2012 годах были взяты керны с глубин от 300 м до 2,5 км. В образцах кернов ученые искали следы жизни: количество и состав микробиоты, биомаркеры специфического бактериального метаболизма, изотопный состав углекислого газа и метана. Получился непрерывный профиль микробиоты в зависимости от глубины и типа осадков.

Характеризуя жизнь в глубоких слоях океанического ложа, ученые сделали всё возможное, чтобы исключить современное загрязнение. Пробы для микроанализа брали только из середины образцов керна стерильными инструментами в стерильных условиях. Кроме того, в буровую жидкость добавляли специальную флюоресцентную примесь, которая хорошо проявлялась при микроскопировании. Если в образце обнаруживались следы этой флюоресцентной метки, то он выбраковывался. Но и этого было мало, потому что какая-то часть бактерий с поверхности всё равно попадала в образцы. Ученые параллельно брали метагеномные пробы микрофлоры буровой жидкости для каждой глубины и все типы клеток, общие для буровых растворов и образцов кернов, считали загрязнениями. То есть проводился тройной контроль загрязнений, позволяющий с доверием относиться к полученным количественным и качественным оценкам глубоких микробиот.

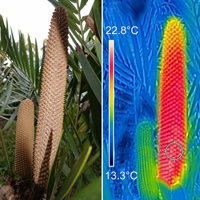

Ясно, что характеристики микробиальной жизни постепенно меняются с глубиной осадков. Известно, что чем глубже, тем меньше число живых клеток, причем оно убывает экспоненциально. Вообще, живые клетки известны с глубин 4 км под дном океана, возможно они есть и глубже, просто нет данных. На глубине 2,5 км в изученных пробах число клеток, по самым консервативным оценкам, оказалось около сотни на 1 см3 породы, и чем ближе к поверхности, тем оно было больше. Но в данном случае вместо постепенного увеличения обилия жизни выявились два максимума (рис. 2). И оба они приурочены к массивным углесодержащим слоям океанических пород.

Рис. 2. График числа клеток на разных глубинах в океанических осадках в северо-западном регионе Тихого океана. Два максимума на глубинах 2450 м и 2040–1800 м соответствовали массивным углистым прослоям. Рисунок из синопсиса к обсуждаемой статье в Science

Эти угленосные слои сформировались соответственно в палеогене и раннем неогене в наземных лесных условиях, а поверх них образовались осадки болотистых и лагунных отложений. Слои наземного происхождения выше перекрываются более молодыми морскими отложениями, в которых характеристики микрофлоры вполне соответствуют теоретически ожидаемым. Но ученых гораздо больше заинтересовала микробиота угленосных прослоев.

Помимо количественных показателей, неожиданными оказались и качественные характеристики микрообитателей этих слоев. По метагеномным характеристикам 16S РНК сообщество сближается скорее с почвенным комплексом лесов и болот, чем морских осадков. Так, в них повышена доля типично почвенных бактерий типов Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Acidobacteria. В более молодых типичных морских осадках бактерий этого типа существенно меньше. При этом в углесодержащих слоях сравнительно мало представителей типа Chloroflexi, которые обычны в океанических осадочных породах. Это означает, что микробиота глубоких осадков была в определенной степени унаследована от первоначального местообитания, и что бы там ни случалось в последующие миллионы лет, сохраняла следы своего оригинального портрета.

Рис. 3. Изотопный профиль осадков, показывающий положительную экскурсию 13С в углистых слоях (темные полосы) на глубинах около 2500 м и 1900 м. Эта экскурсия свидетельствует об активных метаболических процессах в углистых слоях. График из обсуждаемой статьи в Science

Микробиота глубоких угленосных прослоев вполне активна и существует за счет гидрогенотрофного (см. Hydrogenotroph) метаногенеза. Такой вывод ученые сделали, изучив, во-первых, изотопный состав метана и низкомолекулярных органических соединений, во-вторых — общее количество ключевого фермента метаногенных биологических процессов (а его оценивали по наличию характерного биомаркера). И в том и в другом случае выявились четкие следы метаногенного метаболизма (рис. 3). Его производителями были, вероятно, археи-гидрогенотрофы, которые восстанавливают углекислый газ до метана присутствующим в глубоких осадочных породах водородом. Правда, из известных гидрогенотрофов определились только две формы, но это лишь предварительные определения.

Дополнительным доказательством гидрогенотрофного метаногенеза в глубоких слоях стали эксперименты. Ученые загрузили в опытный биореактор весь микробный комплекс и в качестве «пищи» снабдили его помеченной изотопами угольной пудрой. Клетки в опытном реакторе стали делиться, используя для роста меченый углерод. В общей биомассе выявились носители специфического гена гидрогенотрофного метаболизма, кодирующего метил-коэнзим М редуктазу (см.: Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase) — ключевой фермент в метанообразовании. По своим последовательностям эти гены оказались близки к редуктазам обитателей наземных угольных пластов. Таким образом, микрофлора глубоких осадков и вправду использует угольную пыль, вырабатывая метан с помощью водородного восстановления. Аккуратные оценки и расчеты скоростей этих процессов помогают прикинуть объемы топливных продуктов, образующихся в глубоких слоях океанических осадков. Но это лишь первые приблизительные оценки.

Мы, как выясняется, удивительно мало знаем о нашей биосфере. Огромную ее часть составляет микрофлора подземных осадков — в процентном отношении примерно столько же, как и почвенная микрофлора, и примерно половина микробиоты океанических вод (см.: J. Kallmeyer et al., 2012. Global distribution of microbial abundance and biomass in subseafloor sediment). Эти оценки будут пересматриваться с учетом состава, метаболических особенностей и генезиса микрофлоры разных пластов пород. Но даже интереснее этих общих оценок становится выяснение происхождения и адаптации глубоких микробных комплексов к новым условиям. Трудно было представить, что наземный микробный комплекс лесных почв за 60 миллионов лет не заменился полностью на комплекс морских осадочных пород. Даже при очень низких энергетических ресурсах этот комплекс показал себя в некоторых аспектах удивительно стабильным. Хотелось бы узнать: так ли это в других местах, где регистрируют углистые пласты в океанических осадках? Насколько изменились характерные почвенные представители? Вероятно, ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время, так как сейчас активно работают крупные проекты глубокого бурения дна океана.

Источники:

1) F. Inagaki, K.-U. Hinrichs et al. Exploring deep microbial life in coal-bearing sediment down to ~2.5 km below the ocean floor // Science. 2015. V. 349. P. 420–424.

2) Julie A. Huber. Making methane down deep: Life at depth // Science. 2015. V. 349. P. 476–477. (Популярный синопсис к обсуждаемой статье.)

Елена Наймарк

-

в океане с момента гибели динозавриков образовалось 2,5 километра осадков? или это результат субдукции в данном районе?

цифра в голове не умещается, особенно в килограммах.-

попробую описать что меня смущает...

океаническая кора толщиной 5 - 10 километров

допустим с распада Гондваны прошло 150 млн лет.

базальтовый слой - километра 2-3, там точно каменного угля не будет.

итого, за 150 млн лет осадков...

хотя нет, все сходится.

примерно столько и составляют осадки.

к тому же (http://catastrofe.ru/geografy/221-geografia-okeanov.html?start=4):

Граница между материковым и океаническим типами земной коры проходит в среднем по изобате 2000 м. На этой глубине происходит выклинивание и исчезновение гранитного слоя. Граница между материковым и океаническим типами земной коры не всегда четко выражена. Для отдельных районов характерен постепенный переход от земной коры океанического типа к материковому. Так, например, для дальневосточных морей к краю материковой платформы примыкает котловина окраинного моря, земная кора которой по своему строению близка к океанической, т.е. гранитный слой отсутствует, но осадочный слой настолько развит, что общая толщина земной коры в котловинах дальневосточных морей составляет 15-20 км (субокеанический тип).

понял что меня смущает!

когда кости динозавриков торчат на поверхности и нет нужды 2 - 3 км копать чтобы на них посмотреть.

но получается что:

1. это очень большая редкость, когда кости торчат

2. если очень глубоко копать (1 - 3 км), то ненулевая вероятность найти что-то интересное даже в своем огороде

нет

что-то тут не так:

Скорость осадконакопления зависит от количества осадочного материала, поступающего на дно океана и выражается в миллиметрах за 1000 лет в пересчете на сухой осадок.

Наименьшая скорость осадконакопления отмечается в океанических котловинах, особенно в Индийском и южной части Тихого океана (0,3-0,6 мм за 1000 лет), где дно покрыто красной глиной.

Скорость накопления фораминиферового и диатомового илов от 1-5 до 10-30 мм за 1000 лет. Для морей переходной зоны характерны повышенные значения осадкообразования. Так, в Карибском и Черном морях они достигают 30-40 мм за 1000 лет. Наибольшие скорости осадкообразования отмечаются в прибрежных районах, особенно вблизи устьев рек. В Северном Каспии скорость осадконакопления достигает 300 мм за 1000 лет.

Характерная толщина отложений в Атлантическом океане около 600-700 м, в Тихом около 300-350 м. В морях она значительно больше. На дне морей переходной зоны осадочный слой достигает от 1-5 км (Японское море) до 25 км (Каспийское море). На материковом подножье, где располагаются конусы выноса, мощность осадочных пород превышает 2-3 км. На срединных хребтах мощность отложений измеряется лишь сотнями, а иногда и десятками метров.

прочесть - http://catastrofe.ru/geografy/221-geografia-okeanov.html?start=6

прошу сильно не ругаться: я не поспорить хочу, а понять ;)

Оказывается в разных районах температура может расти по разному в разы, и даже, в десятки раз. Даже на 6 км может быть ниже 100 градусов.

-

Да тут всё удивляет, или точнее сказать - поражает воображение. Вся планета на сотни километров вверх и на десятки километров вниз от поверхности кишит жизнью уже несколько миллиардов лет! Не сомневаюсь, что на других планетах с более-менее сходными условиями ситуация аналогичная, и даже в Солнечной системе еще не исключена жизнь за пределами орбиты Земли.

На этом фоне несколько меркнет то гипертрофированное значение, которое приписал себе человек.

Последние новости

Рис. 1. Микрофлора углистых прослоев на глубине 2,4 км под дном океана. Фото с сайта marum.de