Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизации

Со времен Дарвина галапагосские вьюрки считаются классическим примером быстрого видообразования в условиях островной изоляции. В конце XIX – начале XX века на острове Флореана обитало три вида древесных вьюрков: малый, средний и большой. Новое исследование биологов из Австралии, Швеции и США показало, что к настоящему времени большой древесный вьюрок полностью вымер на острове, а средний интенсивно гибридизуется с малым, что в итоге может привести к полному слиянию двух видов. Причиной вымирания и межвидовой гибридизации, скорее всего, является занесенная на остров в 1960-е годы паразитическая муха Philornis downsi, личинки которой поселяются в гнездах вьюрков и убивают птенцов. Крупные птицы страдают от паразита сильнее, чем мелкие, а межвидовые гибриды отличаются повышенной устойчивостью. В настоящее время крупные самки стараются выбирать себе мелких мужей (что и приводит к межвидовой гибридизации), а крупные самцы часто остаются бездетными. Гибридизация слабеет в сухие годы и усиливается в дождливые, что совпадает с колебаниями численности паразитической мухи.

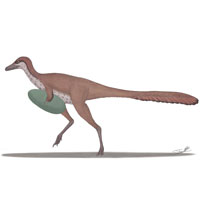

Во второй половине XIX века ученые зарегистрировали на острове Флореана три вида древесных вьюрков: малый (Camarhynchus parvulus), средний (C. pauper) и большой (C. psittacula). Средний вьюрок является эндемиком Флореаны (встречается только на этом острове), малый и большой живут также на других островах. В 1947 году орнитолог Дэвид Лэк, детально изучивший собранные в 1852–1906 годах музейные коллекции, пришел к выводу, что вид C. pauper (средний вьюрок) произошел от больших вьюрков C. psittacula, прилетевших на Флореану с острова Исабела и впоследствии измельчавших (рис. 1). Большие вьюрки с Флореаны — это мало изменившиеся потомки другой группы C. psittacula, попавшей сюда позднее с острова Санта-Крус (D. Lack, 1947. Darwin’s Finches). Самым массовым видом на Флореане был (и остается) малый вьюрок C. parvulus, второй по численности — средний, самым редким является большой вьюрок.

С тех пор сведения о видовом составе древесных вьюрков Флореаны не пересматривались. Орнитологи по привычке считали, что на острове живет три вида. И действительно, ученым, изредка приезжавшим на остров для проведения какого-нибудь исследования — например, пищевого поведения вьюрков, их песен или паразитов — обычно без труда удавалось подразделить пойманных в сети птиц на три группы: мелких, средних и покрупнее. «По умолчанию» считалось, что это и есть те самые три вида, которые были описаны на острове 100 лет назад. Так было и в 2005 году, когда Соня Кляйндорфер (Sonia Kleindorfer) из Университета Флиндерса в Аделаиде и ее коллеги проводили на Флореане масштабные исследования.

Но постепенно стали появляться сомнения. Знаменитые Питер и Розмари Грант (Peter and Rosemary Grant), изучающие дарвиновых вьюрков с 1973 года, пять раз посещали Флореану и ни разу не видели, а главное, не слышали большого вьюрка. Галапагосские вьюрки различаются по песням. Песня большого вьюрка была зарегистрирована на Флореане в 1962 году, но с тех пор таких данных не было. Поэтому Кляйндорфер и ее коллеги, вторично проводившие мониторинг древесных вьюрков на Флореане в 2010 году, решили более тщательно разобраться в ситуации. Результаты проведенного анализа опубликованы в мартовском номере журнала The American Naturalist.

Авторы сопоставили морфологические и генетические данные, собранные ими в 2005 и 2010 годах, с «историческими» данными — теми самыми музейными коллекциями, которые собирались с 1852 по 1906 год и были проанализированы Лэком в 1947 году. При помощи нескольких статистических методов и программ (см., например: mclust) они показали, что «исторические» данные действительно позволяют подразделить флореанских вьюрков на три четко обособленных кластера, которые соответствуют трем видам: малому, среднему и большому древесному вьюрку.

Морфологические данные по птицам, пойманным и окольцованным в 2005 и 2010 годах, тоже делятся на три кластера, хотя и менее четко. Но это уже другие кластеры! Птиц, сопоставимых по массе тела, размеру клюва и другим признакам с настоящими большими вьюрками C. psittacula, в материалах 2005 и 2010 годов в действительности не оказалось. Например, у «исторических» больших вьюрков с Флореаны среднее расстояние от ноздри до кончика клюва (один из главных признаков, по которым различаются виды дарвиновых вьюрков) составляло 9,9 мм, у средних — 9,0 мм, у малых — 7,4 мм. У птиц, пойманных в 2000-е годы, которых Кляйндорфер с соавторами поначалу приняли за больших вьюрков, средняя длина клюва составляет лишь 9,0 мм, у определенных как «средние» — 8,3 мм, у малых — 7,3 мм. Аналогичная картина получилась и по другим признакам.

У всех окольцованных в 2005 и 2010 годах вьюрков были взяты пробы крови для анализа ДНК. Генетические данные подтвердили вывод, который уже напрашивался на основе результатов морфологического анализа. Те птицы, которых авторы сначала определили как больших вьюрков C. psittacula, на самом деле оказались средними вьюрками C. pauper. Больших вьюрков в выборках 2000-х годов вообще не оказалось. Птицы, поначалу принятые за средних вьюрков C. pauper, оказались гибридами средних и малых вьюрков, и только малые вьюрки (C. parvulus) действительно оказались теми, за кого их приняли.

Таким образом, за столетие, прошедшее со времен «исторических» сборов, один из трех видов флореанских древесных вьюрков вымер, а два оставшихся начали сливаться путем интенсивной межвидовой гибридизации. Судьба большого вьюрка, который был самым малочисленным из трех видов, пока неясна: либо он исчез, вовсе не оставив потомков, либо слился со средним. Зато авторам удалось обнаружить важные факты, проливающие свет на причины и характер гибридизации средних и малых вьюрков.

Недавно на Флореану была занесена муха Philornis downsi, вскоре ставшая смертельной угрозой для вьюрков и других местных птиц. Впервые эту муху заметили на Галапагосах в 1964 году, а начиная с 1997 года ее личинок стали обнаруживать в гнездах вьюрков (рис. 2). Днем личинки прячутся, а по ночам питаются кровью и плотью птенцов, буквально пожирая их заживо. В 2000-е годы на Флореане ежегодная смертность птенцов вьюрков, вызванная этим паразитом, колебалась от 27 до 98 процентов.

Рис. 2. Куколки паразитической мухи Philornis downsi в птичьем гнезде. Фото с сайта darwinfoundation.org

Ранее авторы показали, что численность паразитической мухи зависит от количества осадков, которое, в свою очередь, определяется чередованием коротких периодов Эль-Ниньо (когда и дождей, и мух очень много) с более длительными засушливыми периодами Ла-Нинья, когда численность мух невелика.

Кроме того, было замечено, что птенцы крупных вьюрков страдают от паразита сильнее, чем птенцы мелких, — скорее всего, просто потому, что мухи предпочитают откладывать яйца в большие гнезда. Все эти выводы подтвердились в ходе исследования. В гнездах малых и гибридных вьюрков оказалось существенно меньше личинок паразитической мухи, чем в гнездах средних вьюрков. В дождливые годы (2010 и 2012) число личинок немного выросло по сравнению с сухим 2005 годом в гнездах малых вьюрков, резко (более чем вдвое) — у средних вьюрков, и только в гнездах гибридов оно не изменилось, оставшись сравнительно низким (рис. 3). Возможно, это означает, что гибриды обладают повышенной устойчивостью к паразиту. В таком случае межвидовая гибридизация должна быть очень выгодна, особенно средним вьюркам.

Рис. 3. Степень зараженности гнезд вьюрков личинками мухи Philornis downsi. По вертикальной оси — среднее число личинок на гнездо. Population 1 — малые древесные вьюрки, Hybrid — гибриды, Population 2 — средние древесные вьюрки. Черные столбики — сухой 2005 год, серые — дождливые 2010 и 2012 годы. Рисунок из обсуждаемой статьи в The American Naturalist

Анализ возрастного состава гибридных вьюрков показал, что гибридизация, по-видимому, усиливается в дождливые годы и слабеет в засушливые. В сухом 2005 году среди гибридов преобладали особи четырех- и пятилетнего возраста, родившиеся во время предыдущего Эль-Ниньо. В дождливом 2010 году преобладали молодые гибридные птицы.

Этот факт сам по себе еще не означает, что птицы меняют свои брачные предпочтения в зависимости от погоды, то есть в дождливые годы предпочитают партнеров чужого вида, а в сухие женятся на «своих». Теоретически, данный результат можно объяснить тем, что в дождливые годы резко повышается относительная приспособленность гибридных птенцов, обусловленная их устойчивостью к паразитам. Поэтому в дождливые годы среди выживших птенцов доля гибридов возрастает, а в сухие — снижается.

С другой стороны, брачные предпочтения самок среднего вьюрка всё-таки зависят от количества осадков. Наблюдения за помеченными птицами показали, что в 2005 году самки среднего вьюрка образовывали пары с самцами, которые были чуть крупнее их самих. Однако в дождливом 2010 году они явно предпочитали более мелких самцов. Кроме того, среди самцов, не сумевших создать семью и оставшихся холостяками, преобладали крупные особи. Такая избирательность самок среднего вьюрка, несомненно, имеет адаптивный характер. В дождливые годы самкам выгодно выбирать себе мужа помельче, поскольку потомство крупных родителей с большей вероятностью будет съедено паразитами. Самцам, конечно, тоже выгодно найти себе жену помельче, но у вьюрков решение о создании семьи больше зависит от самки, чем от самца.

Что касается самок малого древесного вьюрка, то их избирательность была одинакова в 2005 и 2010 году: они неизменно предпочитали чуть более мелких самцов. В семьях гибридов наблюдалось полное равенство: гибридные самки выбирали себе мужей такого же размера, как они сами.

Скорее всего, гибридизация малых и средних вьюрков (а также, возможно, средних и больших) происходила и раньше, но до появления паразитической мухи потомство от смешанных браков имело пониженную приспособленность. Благодаря этому виды сохраняли дискретность, хорошо заметную на «историческом» материале. Появление смертельно опасного паразита изменило ситуацию. В наихудшем положении оказались самые крупные птицы. Возможно, это и стало причиной вымирания местной популяции большого древесного вьюрка (хотя не исключено, что большие вьюрки вымерли раньше — например, из-за хозяйственной деятельности человека, существенно изменившей среду обитания на острове за последние 100 лет). Что касается средних вьюрков, то с появлением смертоносной мухи им стало выгодно скрещиваться не с конспецификами, а с малыми вьюрками, потому что гибридное потомство лучше защищено от паразита. Возможно, брачные предпочтения самок среднего вьюрка успели измениться под действием отбора, что привело к усиленной гибридизации.

Морфологические и генетические данные позволяют предположить, что гибридные птицы в дальнейшем скрещиваются преимущественно с малыми вьюрками. Таким образом, гены более редкого вида C. pauper (среднего вьюрка) постепенно вливаются в генофонд более многочисленного C. parvulus (малого вьюрка). Фактически, редкий вид постепенно «растворяется» в массовом. По мнению супругов Грант, изучавших аналогичные процессы у других видов вьюрков на других островах архипелага (эти данные рассматриваются в их только что вышедшей книге 40 Years of Evolution: Darwin's Finches on Daphne Major Island), это может привести к полному слиянию двух видов уже через несколько десятилетий. И тогда на Флореане останется только один вид древесных вьюрков — C. parvulus, с генофондом, обогащенным примесью генов исчезнувшего среднего вьюрка.

Исследование в очередной раз продемонстрировало частичную обратимость ранних этапов видообразования (см.: Эволюция, повернувшая вспять, «Элементы», 21.02.2012). Стремительные изменения экосистем, вызванные деятельностью человека, в том числе привнесение новых паразитов, представляет серьезнейшую опасность для молодых «пучков видов» (species flocks), которые еще не успели приобрести полную репродуктивную несовместимость (для этого требуется, как правило, от 3 до 10 миллионов лет). Сегодня уже ясно, что если не будут предприняты специальные природоохранные меры, вскоре могут исчезнуть, слившись в монотонную неинтересную массу, самые удивительные многовидовые сообщества планеты — от дарвиновых вьюрков до усачей озера Тана и цихлид больших африканских озер.

Источники:

1) Sonia Kleindorfer, Jody A. O’Connor, Rachael Y. Dudaniec, Steven A. Myers, Jeremy Robertson, and Frank J. Sulloway. Species Collapse via Hybridization in Darwin’s Tree Finches // The American Naturalist. 2014. V. 183. P. 325–341.

2) Peter R. Grant and B. Rosemary Grant. Speciation undone // Nature. 2014. V. 507. P. 178–179.

См. также:

Эволюция, повернувшая вспять, «Элементы», 21.02.2012.

-

Вообще-то работы Грантов показали, что межвидовая гибридизация как раз способствует видообразованию. Подбор пар идет по размеру тела (выбирается себеподобный), по форме клюва (выбирается себеподобный) и по песне. Форма клюва влияет на изменчивость песни, но сильнее на нее влияет импринтинг – самец выучивает вариант песни, наиболее слышимый у гнезда в чувствительный период. Как правило, это песня его родителя. Самки избегают варианта песни, близкого к варианту их отцов. Таким образом, лучшая пара – это сходная по клюву, но различная по песне. Налицо контрбаланс векторов отбора, стабилизирующий различия по песне и форме клюва, несмотря на межвидовые скрещивания. С другой стороны по размеру тела контрбаланс отсутствует - действительно, все вьюрки посткраниально не просто похожи, а поразительно похожи (удивительно, что все эволюционисты кроме Дарвина и теперь Грантов игнорируют этот факт, хотя посткраниальные различия должны накапливаться хотя бы в силу нейтральной эволюции). Пусть теперь крупные самки выбирают мелких самцов и это усиливает межвидовую гибридизацию. Но если при этом значимость различий по форме клюва и песне при подборе пар останется прежней, то, следовательно, различие по форме клюва и песне будет продолжать поддерживаться контрбалансом векторов отбора, а посткраниальные различия будут еще более нивелироваться. Таким образом, виды станут более похожими посткраниально, но разнообразие клювов, а значит и разнообразие экологии, а значит и разнообразие видов будет сохранено. Отсюда следует, что крупноразмерный вид (или если хотите, крупноразмерный морфотип)будет восстановлен после снятия паразитарного пресса или адаптации к нему (аналогичное восстановление морфотипов описано у растений; у животных пока только с человеческой помощью - восстановление морфотипа беловежского зубра, тарпана) Впрочем, всегда остается возможность, что некий фактор Х при подборе пар до сих пор не учтен. Или вариант - муха-паразит изменит предпочтение подбора пар по песне, разрушив контрбаланс векторов отбора. Но пока этого не случилось

-

Особенно интересно работа смотрится с предыдущей публикацией, где паразит стал причиной обратного процесса - дивергенции видов.

Что в очередной раз демонстрирует всю сложность и неоднозначность наблюдаемых закономерностей. Интересно - такая разнонаправленность эволюционного эффекта от паразитизма действительно почти чисто ситуативная, или его можно в целом обобщить например до того: относится ли хозяин к позвоночным или беспозвоночным?

Вот ту же возможность горизонтального переноса генов от бактериальных симбионтов, так, по видимому, можно обобщить, что для нашего понимания углулбляет фундаментальность различий между этими группами билатерий.-

Не стоит переоценивать всемогущество горизонтального переноса от бактериальных симбионтов. С родного бактериального промотора ген у нового хозяина-эукариота считываться не будет. Чтобы бактериальный ген заработал в эукариоте, нужно, чтобы к нему пришился эукариотический транспозон, с промотора которого бактериальный ген и будет считываться. Пока этого не произойдет, бактериальный ген, будь он даже трижды полезен, будет лежать мертвым грузом и портиться, накапливая мутации в нейтральном режиме.

-

-

"Особенно интересно работа смотрится с предыдущей публикацией, где паразит стал причиной обратного процесса - дивергенции видов". - если муха-паразит изменит предпочтение подбора пар вьюрков по песне (станет нравится песня маломерков), произойдет именно то, что Вы говорите: паразит cтанет причиной углубления дтвергенции, а исчезновение крупноразмерного видового морфотипа будет таким образом закреплено.

-

Скорее всего. Только не рефлекса(команды), а инстинкта(алгоритма).

По-видимому, архитектура архозаврового мозга обеспечивает регуляцию почти только довольно жесткими "скриптами" через импринтинг.

Что, в частности, даёт возможность существованию явления гнездового паразитизма (кукушки).

Даже самые высокоинтеллектуальные птицы - врановые - не свободны от этих механизмов.

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

13.10.2014Паразитический гриб избирательно зомбирует муравьевАлександр Марков • Новости науки

13.10.2014Паразитический гриб избирательно зомбирует муравьевАлександр Марков • Новости науки

-

03.05.2014Прочтен геном самой кровожадной мухи на светеАлександр Марков • Новости науки

03.05.2014Прочтен геном самой кровожадной мухи на светеАлександр Марков • Новости науки

-

17.04.2014Когда нападают зомби: пять паразитов, кошечки и неизбежный апокалипсисАлександр Панчин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(147), 2014

17.04.2014Когда нападают зомби: пять паразитов, кошечки и неизбежный апокалипсисАлександр Панчин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(147), 2014

-

16.04.2014Как фитоплазма превращает арабидопсис в зомбиЕлена Наймарк • Новости науки

16.04.2014Как фитоплазма превращает арабидопсис в зомбиЕлена Наймарк • Новости науки

-

24.03.2014Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизацииАлександр Марков • Новости науки

24.03.2014Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизацииАлександр Марков • Новости науки

-

18.03.2014Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитовАлександр Марков • Новости науки

18.03.2014Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитовАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2014Паразиты регулируют разнообразиеЕлена Наймарк • Новости науки

12.02.2014Паразиты регулируют разнообразиеЕлена Наймарк • Новости науки

-

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

-

05.06.2013Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животныхСергей Ястребов • Новости науки

05.06.2013Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животныхСергей Ястребов • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Три вида древесных вьюрков с острова Флореана: малый (a), средний (b) и большой (c). Средние древесные вьюрки встречаются только на Флореане. Они произошли от больших вьюрков, прилетевших некогда с острова Исабела (стрелка 1) и впоследствии измельчавших и превратившихся в отдельный эндемичный вид. Другая группа больших вьюрков, попавшая на Флореану с острова Санта-Крус (стрелка 2), не претерпела существенных изменений, но к настоящему времени она уже вымерла, как показано в обсуждаемой статье. Малые вьюрки обитают на многих островах архипелага; откуда они прилетели на Флореану, точно не известно. Рисунок из синопсиса Питера и Розмари Грант (Peter and Rosemary Grant) к обсуждаемой статье в The American Naturalist