Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?

Два миллиона лет потребовалось нашим предкам, чтобы пройти путь от примитивных каменных отщепов олдувайской культуры к симметричным, обоюдоострым рубилам позднего Ашеля. Детальное изучение работы рук и мозга современных умельцев, овладевших палеолитическими технологиями, показало, что переход от Олдувая к Ашелю, скорее всего, был связан с развитием не только сенсомоторных функций мозга и координации движений, но и «высших» когнитивных способностей, в том числе сознательного контроля сложных последовательных действий и, возможно, речи.

Большая часть истории рода человеческого приходится на нижний палеолит, или ранний древнекаменный век. Он начался около 2,6 млн лет назад с появлением первых каменных орудий олдувайского типа (см. Oldowan) и длился более 2 млн лет. Около 1,7 млн лет назад появляются первые орудия ашельского типа (см. Acheulian), изготовление которых требовало куда большего мастерства. Главное отличие ашельских орудий состоит в том, что им целенаправленно придавали определенную форму. Вопрос о том, насколько резким или постепенным был переход от Олдувая к Ашелю, остается спорным. С одной стороны, известен так называемый «развитой Олдувай» (developed Oldowan, DO), трактуемый некоторыми экспертами как переходная культура, однако другие авторы оспаривают переходный статус DO (Semaw et al., 2009. The Oldowan-Acheulian Transition: Is there a «Developed Oldowan» Artifact Tradition?). К позднеашельской эпохе (примерно 0,5 млн лет назад) форма орудий становится весьма совершенной и стандартизованной.

За два с лишним миллиона лет нижнего палеолита объем мозга наших предков увеличился примерно вдвое: от первых хабилисов или даже поздних австралопитеков с объемом мозга порядка 500–700 см3 до поздних H. erectus или H. heidelbergensis с мозгом 1100–1200 см3 и более. Наверное, мозг рос не просто так: по идее, люди должны были при этом становиться умнее. Однако до сих пор имеется очень мало фактов, позволяющих сказать что-то определенное о мышлении нижнепалеолитических людей. Возможно, каменные орудия потенциально могли бы стать ценнейшим источником такой информации, но как ее извлечь? О каких изменениях мышления свидетельствует постепенное совершенствование технологий обработки камня?

Многие авторы предполагали, что переход от Олдувая к Ашелю был важнейшим переломным рубежом в эволюции рода Homo. Может быть, этот переход был связан с быстрым развитием абстрактного мышления, без которого было бы трудно придавать объектам произвольную, заранее запланированную форму. Некоторые эксперты даже пытались связать становление ашельских технологий с развитием речи. Но всё это лишь спекуляции, весьма уязвимые для критики. Можно ли добыть какие-то более конкретные факты для проверки подобных идей?

В последние годы археологи и антропологи всерьез приступили к поиску таких фактов. Кое-кто из них в совершенстве овладел нижнепалеолитическими приемами обработки камня. Эти умельцы используют себя в качестве живых моделей для изучения тонких деталей работы рук и мозга доисторических мастеров.

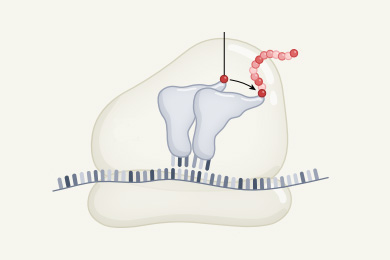

Дитрих Стаут (Dietrich Stout) из Университета Эмори (Emory University, Атланта, США) — один из главных энтузиастов этого нового направления исследований. Ранее он принял участие в изучении мозговой активности людей в процессе изготовления олдувайских и ашельских орудий (Stout & Chaminade, 2007. The evolutionary neuroscience of tool making (PDF, 611 Кб); Stout et al., 2008. Neural correlates of Early Stone Age toolmaking: technology, language and cognition in human evolution). В ходе этих исследований выяснилось, что при изготовлении олдувайских орудий повышенная активность наблюдается в ряде участков коры, в том числе в левой вентральной премоторной коре (left ventral premotor cortex, PMv). Этот участок мозга задействован одновременно и в координации движений кисти, и в произнесении членораздельных звуков. По мнению Стаута и его коллег, это позволяет предположить, что начало интенсивной орудийной деятельности около 2,6 млн лет назад могло внести вклад в эволюцию нейрологической «базы» для последующего развития членораздельной речи.

При изготовлении ашельских орудий дополнительно возбуждаются некоторые участки правого полушария: надкраевая извилина теменной доли (supramarginal gyrus of the inferior parietal lobule, SMG); правая вентральная премоторная кора, а также поле Бродмана 45 — участок, отвечающий за обработку лингвистических контекстов и интонаций. Симметричный участок слева (поле №45 левого полушария) — это передняя часть зоны Брока, моторного центра речи.

По мнению Стаута и его коллег, возбуждение участков правого полушария, наблюдаемое при изготовлении ашельских, но не олдувайских орудий, можно интерпретировать двояко. Либо они возбуждаются просто потому, что требуется более четкий контроль движений левой кисти, либо их активность свидетельствует о вкладе правого полушария в сознательный контроль сложных последовательных действий. В последнем случае речь идет не просто о координации движений, а о более «высоких» когнитивных функциях, которые становятся востребованы при ашельской технологии, но не нужны при олдувайской.

При изготовлении нижнепалеолитических орудий недоминантная (у правшей — левая) рука удерживает нуклеус и придает ему правильную ориентацию, тогда как правая рука наносит другим камнем более или менее однообразные удары. Совместно с коллегами из Великобритании и Швеции Стаут решил выяснить, в чём состоят различия в движениях левой кисти при изготовлении олдувайских и ашельских орудий и как эти различия соотносятся с выявленными ранее особенностями мозговой активности. Результаты этого нового исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Для решения поставленной задачи авторы воспользовались киберперчаткой (см. CyberGlove) с 18 датчиками, регистрирующими все движения кисти. В качестве подопытного «палеолитического мастера» выступал один из авторов статьи, Брюс Брэдли (Bruce Bradley) из Университета Эксетера (Великобритания), один из лучших экспертов в области «экспериментальной археологии».

Авторы применили ряд весьма замысловатых методов математической обработки данных, полученных при помощи киберперчатки, чтобы ответить на ключевой вопрос: различаются ли олдувайская и ашельская технологии по степени сложности координированных движений левой кисти? Ни один из примененных методов не выявил существенных различий. Это позволило авторам заключить, что при переходе от олдувая к ашелю задачи, стоящие перед левой рукой, не усложнились, а значит, не требовалось и привлекать новые области правого полушария к контролю над ее движениями. Следовательно, повышенная активность правого полушария, наблюдаемая при изготовлении ашельских орудий, связана не с управлением движениями левой руки, а с какими-то иными ментальными функциями, которые не были задействованы при производстве олдувайских орудий. В этом, собственно, и состоит главный практический вывод обсуждаемой работы.

Для сравнения авторы исследовали теми же методами движения левой кисти при выполнении нескольких более легких задач, таких как перекладывание небольших предметов с места на место. Эти движения оказались более простыми, чем при удерживании каменного нуклеуса во время изготовления орудий, что соответствовало интуитивным ожиданиям и косвенным образом подтвердило адекватность применяемых методик.

В заключительной части статьи авторы рассуждают о том, с чем может быть связана повышенная активность правого полушария при изготовлении ашельских орудий, если, как теперь стало ясно, это не имеет отношения к управлению левой кистью. Согласно одной из популярных среди психологов точек зрения, «разделение труда» между левым и правым полушариями восходит к разделению труда между руками в повседневной деятельности. Доминантная (у правшей — правая) рука, как правило, совершает больше быстрых, резких движений, тогда как недоминантная (левая) чаще используется для удерживания предметов в нужном положении и в целом — для более медленных и «значительных» движений. В этом легко убедиться, вспомнив, как мы забиваем гвоздь, режем хлеб или зажигаем спичку. В соответствии с этим левое полушарие у людей (точнее, правшей — у левшей всё наоборот) специализируется на быстрых и точных мыслительных процессах, правое — на более медленных, расплывчатых и «глобальных». Например, левые поля Бродмана №44 и 45 отвечают за произнесение членораздельных звуков, то есть занимаются болтовней, а те же поля в правом полушарии следят за более «глобальными» вещами, такими как интонации и контексты.

Изготовление ашельских орудий, очевидно, требовало более сложного мышления, планирования и координации длинных последовательностей целенаправленных действий. Может быть, рассуждают авторы, активизация некоторых участков правого полушария при изготовлении ашельских орудий намекает нам на то, что переход от олдувая к ашелю был каким-то образом связан с развитием соответствующих интеллектуальных способностей «глобального» плана», в том числе способностей к более сложной, дискурсивной речи. В некотором смысле лингвистические задачи, выполняемые правым полушарием, схожи с задачами, стоящими перед позднеашельским мастером. В обоих случаях приходится работать с иерархически организованными идеями.

Например, при изготовлении позднеашельского рубила мастеру приходится время от времени останавливаться и подготавливать «площадку» для следующего удара, чтобы очередной отщеп откололся правильно. Подготовка состоит в отбивании или соскребании очень мелких фрагментов камня. Наличие подобных «вложенных подпрограмм» характерно и для процессов обработки лингвистической информации. В целом, авторы склоняются к мысли, что либо развитие речи могло способствовать эволюции нейрологических «субстратов» для сложной орудийной деятельности, либо, наоборот, ашельские технологии способствовали развитию участков мозга, которые впоследствии пригодились для совершенствования речевой коммуникации, либо оба процесса шли параллельно, помогая друг другу.

Конечно, все эти рассуждения пока основаны на очень зыбком фундаменте. Однако новаторский подход авторов, их отчаянные, но при этом вполне серьезные попытки извлечь хоть какую-то информацию о мышлении наших предков из того немногого, что те после себя оставили, заслуживают всяческого одобрения и поддержки.

Источник: Aldo Faisal, Dietrich Stout, Jan Apel, Bruce Bradley. The Manipulative Complexity of Lower Paleolithic Stone Toolmaking // PLoS ONE. 2010. 5(11): e13718.

-

В принципе, речевой (горловой) центр связан с запястьями и лодыжками. Поэтому их эволюция, скорее всего, шла параллельно.

Но речевой центр сам по себе отвечает только за "обще-коммуникативные" функции, т.е. за желание общаться и способность к вокализации/фокусировке внимания на собеседнике. Центры, делающие вербальное мышление возможным, расположены в голове.

Т.е., усложнение орудий труда вполне могло быть индикатором того, что у предков человека появились ПРЕДПОСЫЛКИ для вознкиновения вербального мышления и речи, но никак не ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что мышление и речь реально появились.-

"Центры, делающие вербальное мышление возможным, расположены в голове." Несомненно очень интересная мысль, но я лично не понял что Вы хотели ею сказать(хотя вероятно имели ввиду зону Вернике). В любом случае советую заглянуть в учебник по физиологии и повторить цитоархитектонику.

И если вы имели ввиду зону Брока то у нее как раз и не наблюдается связей с моторной корой отвечающей за иннервацию лодыжек.

Очень интересная работа, надеюсь будут продолжаться исследования в том же духе.-

Зоны Брока и Вернике относятся, скорее, к центрам _оформления_ речи, т.е. являются вспомогательными периферийными процессорами. Их можно сравнить со звуковой картой в вашем компьютере -- если в ней испортится звуковой процессор, то компьютер "онемеет". если сотрется банк сэмплов -- то вместо красивой музыки при проигрывании миди-файлов вы услышите какие-то механические звуки. Зона зрительный образов слова (http://humanbrain.ru/luria/luria-2_01_b1.htm) уже гораздо ближе к тому, что я имел в виду.

Я же, скорее, имел в виду структуры "центрального процессора", который, собственно, и ответственнен за речевой вывод и выдает команды периферийным сопроцессорам. Он будет функционировать, даже если звуковая плата полностью выйдет из строя. Я затрудняюсь сказать, имеет ли место предложенная аналогия и в этом случае, т.к. я не знаю, сохраняется ли _внутреняя_ речь в случае поражения зон Брока и вернике. Ведь об их роли судят только по внешним проявлениям. Здесь было бы очень интересно узнать, чем отличается функционирование речевых зон у глухорожденных, обученных речевому общениню (хотя бы посредством дактилологии), и у нормальнослышащих.

Горловой же центр -- скорее, не речевой, а коммуникативный. Его функция -- перевод внутренних состояний в поток "внешних" сигналов, и наоборот. Люди с активным горловым центром часто бывают хорошими лингвиставми или же просто любят поговорить. Разумеется, этот центр - не единственный, отвечающий за речь и коммуникацию, и у него много других функций. Связь же его с лодыжками -- опосредованная, скорее всего, вследствие того, что лодыжки -- это "аналог" запястий. Я когда-то встречал авторское свидетельство, в котором предлагался метод диагносики состояния щитовидной железы по каким-то параметрам ахилловых сухожилий.

-

-

@

А почему не наоборот? Внутригрупповая звуковая коммуникация, несомненно, появляется раньше любой орудийной деятельности. Речь можно рассматривать как систему сложных последовательных звуков. Возможно ли, что некие центры в мозге, развившись в процессе управления речью, стали отвечать за развитие сложных сенсомоторных функций и сложных последовательных орудийных действий?

-

Именно что "наоборот".

"Сиситема сложных последовательных звуков" иначе называется (в сегодняшней транскрипции) - "мелодия", или "мотив".

Музыкальные инструменты (флейты) появились раньше человеческой речи. Это - археологический факт. Определённая (та или иная) "ФОРМА" орудия есть СЛЕДСТВИЕ неких процессов в развитии мозгов Homo Sapiens, а не способ становления этих самых "мозгов".

Этот чувак может сколько угоднго стучать камушками друг о друга - он нибельмеса не понимает, откуда это всё произошло.-

Я просто хотел подчеркнуть, что в статье как-то чересчур прямолинейно связано появление речи (следствия) и развития орудийной деятельности (причина). Взаимодействие гоминид с природой, несомненно, представляло собой сложную систему, в которой работали многочисленные связи. В том числе и обратные связи с обоими знаками, и непричинные зависимости многих типов, и системные причинности. Сложно и динамично вызревал гомо сапиенс.

Форма орудия, конечно, может быть следствием неких процессов в мозге. И зачастую эта форма - именно что следствие. Но она также может быть и случайностью, закреплённой позднее мозговой деятельностью. Ведь и у мозговой деятельности, той самой, что родила форму как следствие, был свой набор причин.

Ох, запутанное это дело - причинно-следственные связи в саморегулируемой системе. :)-

"Ох, запутанное это дело - причинно-следственные связи в саморегулируемой системе"

Ага, запутанное...

Ровно до того момента, что мы называем словом "система" (на самом деле, ничего такого "в Природе" не существует).

Лично меня всю жисть волновало отличие "ума животных" от "ума человека". Ну вот... довалновало: возникновение РЕЧИ тут вообще не является "дифференцирующим" моментом.

Был такой философ - И.Кант, так он не нашёл ничего другого (в смысле термина), как назвать этот некий отличительный момент - "свободная причинность" (см. "Критику чистого разума"). Ну вот: у человеческих поступков вообще не бывает "причин", а бывают лишь "мотивации".

Вот такая разница: даже у Бородатых капуцинов - причины поступков, а вот именно у Сапиенсов - мотивации.

Так что, выражение "у мозговой деятельности, той самой, что родила форму как следствие, был свой набор причин" некорректно: когда есть "набор причин", уже само это подразумевает "мотивацию" для будущего действия (и менно что - отсутствие "ПРИЧИНЫ" последнего).

Сильно извиняюсь за хвилософствование (очень уважаю "естественников"). Отвечать не обязательно. -

Впрочем, это я всё "домысливал".

А вот у Поршнева это всё - на вполне себе "эмпирической" основе базируется. Со всеми этими "Зона-Брока-and-Зона-Вернике" и прочими наукообразными прибамбасами. И хоть он кой-чего тут и не уловил (по причине своей необразованности в смысле искусства), но его идеи очень сильны.

(Примерно так же сильны, как последние идеи - относительно возникновения прямоходящих гоминид вследствие моногамии)

-

-

Но я не понял, куда делся один из комментариев (неделю назад, во всяком случае, был) с упоминанием г-на Поршнева?

Конечно, его (Поршнева) лучше аттестовать как "товарищ", но именно его теория (по-моему, блестящая!) прямо противоречит всем вышеизложенным доводам - включая саму ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ основу вышеописанных экспериментов.

Лично на мой (антропологический) взгляд, все эти стучания по камушкам "на моих коленях", или моего соседа, никакой научной ценности не имеют. Ибо сентенция Энгельса "труд сделал из обезьяны человека" есть бред сивой кобылы (кобылы - по фамилии "Ф.Энгельс").

Красивая ТЕОРИЯ для науки куда более ценна, чем дешевые коленки, запечатленные на первой иллюстрации.

Товарищ, упомянувший Поршнева! Возвращайся - ты был не прав изначально (в отношении Поршнева)!

-

Попробую-ка помыслить в рамках теории Поршнева.

По Б.Ф. Поршневу переход между олдувайским камешком и бифасом обусловлен в первую очередь сменой самого предмета "инстинктивного" труда, а затем и условий этого труда. Носители олдувайских камней имели дело с той или ной твёрдой поверхностью (кость, панцирь и т.п), а переходникам пришлось иметь дело с той же костью, но покрытой мясом и толстым слоем неповреждённой шкуры. Причём способ добычи целой туши предполагал её нахожнение, защиту от земных и небесных конкурентов. Более напряжённые условия применения олдувайских камней в саванне наложились на их меньшую техническую эффективность. Было два варианта преодолеть дезадаптацию: 1) бросить делать эти камни и чаще использовать челюсти и мускульную силу, оставаясь кормиться на пространствах саванны 2) перейти в такие такие места добычи пищи, в которых можно иметь преимущества перед конкурентами во времени в обнаружения туши и дополнительные кормовые источники (например у изгибов рек или на побережьях морей) Следуя этим вариантам носители олдувайских камней начинают дивергировать на более массивные виды и более грациальные виды. Второй путь эволюции оказался перспективным, как не раз уже бывало и не только с приматами, когда возвращение к эволюционно архаичным условиям обитания давало новый виток развития жизни. Потенциальные ашельцы получили возможность дольше долбать тушу неэффективными камнями, которые чаще теряли,и дольше искали материал, но зато потребовалось выжидать пассивную пищу и быстро ориентироваться при её обнаружении. Стихийное изменение адаптивной стратегии перенесло центр напряжённости с ситуации применения камня, на ситуацию по изготовлению камня. Это совсем иное дело. Участились такие трудные ситуации в которых туша уже маячит перед голодным глазом, а камни ещё не сделаны. Вероятно, эти новые условия в ответе за постепенное смещение оборонно-пищевых сигнальных реакций на внешние адекватные раздражители в плоскость взаимных сигнальных воздействий(интердикци) Усиленная и двусторонняя обработка камня с т.з. нейрофизиологии движений уж очень напоминает следствие трудной дифференцировки: простую двигательную персеверацию, а затем её обуздание путём прерывания и переворачивания. В онтогенезе современных маленьких детей такая фаза становления двигательной активности соответствует непроизвольной психике (до 2х-3х лет), когда ребёнок ещё не в состоянии регулировать свои движения речью, и наблюдается эта фаза в устойчивой неспособности исполнить задачу на составное действие по инструкции (например такой: "когда зажигается красный огонёк- нажми на балон 2 раза, когда погаснет - не нажимай")(См. эксп. материалы А.Р.Лурия, по физиологии произвольных движений)Эти эксперименты обнаруживают не только эффект, но и модель таких условий, когда ориентировка и исполнение в непроизвольной психике конфликтуют. Эффектом будут усиленные персеверации, а при новых попытках, - перворачивания условий. Эффект имеет три фазы: Ребёнок, начав нажимать, не может затормозить серию движений в 2 раза по сигналу и продолжает нажимать с усилением и ускорением(1), начинает тормозить её тогда, когда сигнал велит начинать (2) и затем он начинает серию тогда, когда сигнал велит остановиться (3). (Я думаю, что в этом ключ к возникновению ашельской технологии, противоречивые условия производства камня их явно "подгоняли" и "тормозили" одноверенно ) В случае с этим эффектом не важно рассматриваем ли мы онтогенез произвольных действий, когда ребёнок получает словесную инструкцию от взрослого (ведь он реагирует в процессе исполнения на последовательность первосигналньных импульсов), или мы рассматриваем филогенез действий, когда длительная история изменения регулярных ситуаций подводит к подобному сбою, эффекту, запечатлённому в каменном материале. Важно что этот переход - достоверный признак непроизвольности поведения,лежащего в его основе.

Теперь что касается положительных данных из этой статьи.Левая PMv — вентральная премоторная кора могла действительно возобуждаться при изготовлении олдувайский камней(правшами), если изготовление ЗАПУСКАЛОСЬ по сигналу, исходящему от другой особи своего вида.(это мог быть вообще не звуковой сигнал, а сигнал имитации действия кисти). Зоны правого полушария действительно могли перевозбуждаться при изготовлении позднеашельских орудий (правшами), если это изготовление ПРЕРЫВАЛОСЬ по сигналу другой особи, а ЗАВЕРШАЛОСЬ сигналом особи-изготовителя, меняющим контекст всей ситуации(это тоже ещё не речь, а всего лишь механизм интердикции, подробно описанный Поршневым, а до сознательной регуляции движений ещё слишком далеко.) Эмпирические факты этой статьи, могут рассказать больше, если отнестись к ним как к удачному экспериментальному артефакту, и полностью отбросить гипотезу о "развитии «высших» когнитивных способностей, в том числе сознательного контроля сложных последовательных действий" у изготовителей ашельских камней. Это у "палеолитического мастера" в процессе обучения ашельской технологии вместе с пробами и показами участвовала развитая речь и сознательный контроль, но тем не менее для автоматизации(удержания) этих реконструированных, как бы ашельских умений, оказался достаточен нейрофизиологический каркас интердикции, потому что,даже палеолитическому мастеру "приходится время от времени останавливаться".

-

Имеется в виду дарвиновский механизм. Если данный индивид много работал руками и тренировался, результаты тренировки не передавались его потомству. Но если он работал успешно, делал более качественные орудия, то оставлял больше потомков, которые наследовали его гены, способствующие успешному изготовлению орудий. Или, может быть, точнее - способности успешно обучаться успешному изготовлению орудий. см. "Эффект Болдуина".

Последние новости