«Национальная поджигательная установка» резко повысила эффективность термоядерного синтеза

Американский проект NIF по изучению инерциального управляемого термоядерного синтеза преодолел важный рубеж. В двух сеансах работы, проведенных в конце 2013 года, энергетический выход термоядерной реакции в микрокапсуле с дейтериево-тритиевым топливом оказался больше, чем подведенная к топливу энергия. В тех же экспериментах был впервые зарегистрирован сильный самостоятельный разогрев топлива за счет альфа-частиц. Главная цель NIF — зажигание полноценной самоподдерживающейся термоядерной реакции — пока не достигнута, но полученные результаты вновь позволяют NIF с оптимизмом смотреть в будущее.

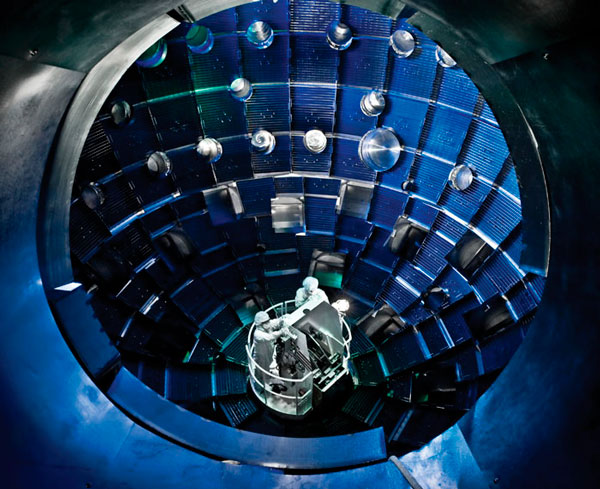

В начале февраля в журналах Nature и Physical Review Letters вышло сразу три статьи, посвященные недавним результатам американской «Национальной поджигательной установки» (National Ignition Facility, NIF). Этот исследовательский комплекс, запущенный в 2009 году в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, изучает возможность реализации инерциального управляемого термоядерного синтеза. Главная цель проекта — продемонстрировать, что с помощью мощных лазеров можно запускать управляемую термоядерную реакцию с хорошим энергетическим выходом. При соответствующем развитии технологий в будущем это сделает термоядерный синтез исключительно эффективным и экологически чистым источником энергии.

Прежде чем описывать опубликованные NIF результаты, с этого сообщения нужно сдуть некий налет сенсационности. На первый взгляд заголовки статей очень впечатляют: в NIF получен энергетический выход, превышающий поглощенную мишенью энергию. Эта фраза звучит словно объявление о том, что эффективный источник термоядерной энергии заработал и теперь дело переходит в индустриальную плоскость. Увы, всё обстоит совсем не так. Настоящий энергетический выход — то есть сколько получено термоядерной энергии по сравнению с полной затраченной энергией — остается очень низким, не более одного процента. Поэтому ни о каком полезном применении для энергетики ни сейчас, ни в обозримом будущем речи пока не идет. Исследования здесь находятся лишь в стадии доказательства принципиальной работоспособности технологии.

Тем не менее полученный NIF результат пусть и не сенсационен, но тоже очень важен. Он на порядок лучше, чем всё то, что на NIF удавалось получить до сих пор, и к тому же заключает в себе первые серьезные намеки на принципиальную осуществимость проекта.

Управляемый термоядерный синтез

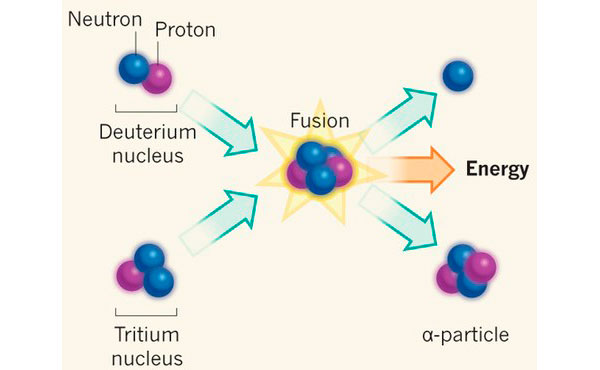

Есть два основных типа ядерных реакций, которые идут с выделением энергии, — это расщепление тяжелых ядер (например, урана или плутония) и слияние легких ядер (обычно дейтерия и трития — тяжелых изотопов водорода, рис. 2). Энергия, получаемая при расщеплении — это то, что обычно называется ядерной энергией, именно на ней работают атомные электростанции. Энергия, получаемая при слиянии, называется термоядерной энергией, а сам процесс — термоядерным синтезом. Энергетический выход термоядерной реакции существенно выше, чем у ядерного топлива, однако приручить этот тип энергии пока не удалось. Конечно, существуют атомные бомбы, работающие по обоим принципам, но их взрыв представляет собой неуправляемую реакцию, и для целей добычи энергии он не подойдет.

Рис. 2. Классическая реакция термоядерного синтеза: ядра дейтерия и трития сливаются друг с другом с образованием альфа-частицы и свободного нейтрона и с выделением энергии. Рисунок из статьи M. Herrmann, 2014. Plasma physics: A promising advance in nuclear fusion

Большинство специалистов связывают основные надежды по достижению управляемого термоядерного синтеза с магнитными ловушками, и прежде всего с международным проектом ITER (для первого серьезного знакомства можно порекомендовать лекцию Кристофера Ллуэллин-Смита На пути к термоядерной энергетике). Но параллельно с этим уже давно разрабатывается и другая схема для запуска управляемой термоядерной реакции — инерциальный термоядерный синтез. Она еще не так развита, как термояд с магнитным удержанием, но некоторые специалисты надеются, что именно на этом пути будет получен первый удобный источник термоядерной энергии.

Принцип работы инерциального термоядерного синтеза звучит просто. Берем маленькую капсулу с дейтериево-тритиевой смесью и резко сжимаем ее, например, с помощью сверхмощного лазерного импульса. Капсула от такого сжатия сильно нагревается, и в самом ее центре в условиях высоких температур и давлений зажигается термоядерная реакция. Выделяющаяся энергия разогревает остальную часть дейтериево-тритиевого горючего, и термоядерная реакция охватывает всю капсулу. Подставляя всё новые и новые капсулы под лазерный луч, мы получаем постоянное производство энергии. К сожалению, техническая реализация этой простой идеи неимоверно сложна. Трудности здесь, в основном, технического характера (прежде всего, неустойчивости при сжатии капсулы), но преодолеть их пока не получается. Для той же установки NIF моделирование показывает, что термоядерная реакция вроде бы должна при нынешних параметрах запускаться без проблем, но физикам до сих пор не удавалось не только выйти на этот режим, но и даже приблизиться к нему.

Главный результат новых публикаций NIF заключается как раз в том, что эмпирическим путем был подобран такой режим работы, при котором по крайней мере одна трудность была преодолена, и стали появляться первые намеки на настоящую термоядерную реакцию с хорошим энергетическим выходом.

Работа установки NIF

Чтобы зажечь термоядерную реакцию в капсуле с топливом, требуется создать в ее центре область очень высокой температуры (порядка 100 млн градусов) и большой плотности. При меньшей температуре реакция термоядерного синтеза толком не начнется, а при низкой плотности центральная область быстро остынет, не сумев дать заметный энергетический выход. Но для полноценного термоядерного горения этого мало. Если мы хотим, чтобы центральная область не просто загорелась и потухла, а породила самоподдерживающийся термоядерный синтез во всей капсуле, нужно, чтобы топливо разогревало само себя. Это происходит тоже при высоких плотностях, когда рождающиеся в термоядерном синтезе альфа-частицы поглощаются прямо внутри топливной капсулы, а не улетают прочь.

Таким образом, можно сформулировать три ключевых задачи для установки NIF:

1) добиться существенного термоядерного синтеза — количество энергии, выделившейся при синтезе, должно превышать энергию, поглощенную топливом;

2) добиться устойчивого термоядерного горения всей топливной капсулы за счет саморазогрева альфа-частицами;

3) добиться полной эффективности выше единицы — то есть энергетический выход должен превышать всю энергию, затраченную на зажигание реакции, а не только ту часть, которая поглощается непосредственно топливом.

Достижение этих целей — задача исключительно непростая. Если просто изготовить капсулу из нужного топлива и сфокусировать на ней мощный лазерный луч, то никакого сжатия не произойдет: капсула просто нагреется и испарится. Даже если сфокусировать несколько лазерных лучей со всех сторон, тоже проку будет немного. Капсула частично испарится, частично сожмется, но сжатие будет сопровождаться сильными искажениями формы (это неустойчивость Рэлея–Тейлора, характерная для многих гидродинамических течений). При неравномерном сдавливании капсулы они быстро нарастают, и в результате вместо сильного сжатия оболочку с топливом просто разорвет на куски. Преодоление этих трудностей и является пока главной задачей в инерционном термоядерном синтезе.

Установка NIF использует две идеи, помогающие бороться с этими проблемами: слоистую капсулу и непрямое обжатие (рис. 3). Чтобы не потерять топливо при нагревании, внешняя оболочка капсулы делается из пластика, а дейтериево-тритиевая смесь наносится в виде льда на внутренную поверхность этой оболочки. Внешний слой поглощает лазерный импульс, резко нагревается и расширяется, ударным образом сжимая при этом внутреннюю часть капсулы. Эта внутренняя часть разгоняется до высоких скоростей — и резко останавливается, когда схлопывающаяся ударная волна проходит через центр. Именно этот процесс сжатия и прохождения ударных волн сильно уплотняет центральную область и разогревает вещество до многих миллионов градусов. Интересно отметить, что похожие процессы, но при меньших масштабах температур и давлений, происходят и при ультразвуковой кавитации.

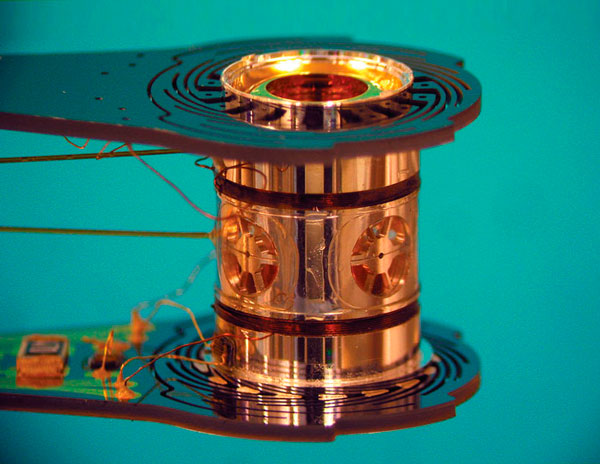

Рис. 3. Принцип работы инерциального термоядерного синтеза с непрямым обжатием. Мощная лазерная вспышка попадает внутрь маленькой камеры, превращает ее в облачко плазмы высокой температуры. Эта плазма излучает тепловое рентгеновское излучение, которое уже и сжимает слоистую капсулу с топливом (структура капсула показана в разрезе). Схема из статьи G. Brumfiel, 2012. Laser fusion put on slow burn

Для равномерного давления на капсулу в установке NIF используется не только большое число лазерных лучей (192 синхронизованных луча, которыми можно независимо управлять), но и так называемое непрямое обжатие капсулы (рис. 3). Лазеры не светят прямо на поверхность капсулы, они освещают внутренность маленькой, сантиметрового размера, цилиндрической камеры, в центре которой находится слоистая капсула с топливом (рис. 4). Попадая на стенки камеры, лазерная вспышка резко ее испаряет и нагревает получившуюся плазму до 3 млн градусов. Плазма начинает светиться в рентгеновском диапазоне, и уже это рентгеновское излучение давит на капсулу. Такая схема работы позволяет получить более равномерное обжатие, а также позволяет избежать слишком быстрого испарения внешней оболочки капсулы.

Рис. 4. Центральная камера сантиметрового размера, внутри которой помещается капсула с топливом. Фото с сайта lasers.llnl.gov

Впрочем, несмотря на все эти идеи, энергетический выход экспериментов на NIF долгое время оставался невысоким. Конечно, последствия термоядерной реакции были замечены, но эта реакция была слабоватой. Даже если сравнивать выделившуюся энергию с той энергией, которая непосредственно поглощается топливом, то выход тут до недавнего времени составлял от силы 20–30 процентов (рис. 5). Таким образом, NIF долгое время не удавалось даже достичь первой цели из приведенного выше списка.

Рис. 5. Результаты работы NIF за последние два с половиной года. По горизонтали отмечены отдельные лазерные «выстрелы» (шестизначный номер кодирует год-месяц-день выстрела) и для каждого выстрела показаны три величины: энергия, поглощенная топливом (черная отметка), энергия, выделившаяся в термоядерном синтезе за счет сжатия (синяя колонка), дополнительная термоядерная энергия, связанная с саморазогревом топлива альфа-частицами (красная колонка). Полная высота колонки показывает всю термоядерную энергию, выделившуюся при выстреле. Правая часть гистограммы, отмеченная как «high foot», отвечает новому режиму сжатия капсулы. Вставка показывает распределение выстрелов на диаграмме двух величин: по горизонтали обобщенный критерий Лоусона GLC (единица соответствует полноценному запуску реакции), по вертикали — доля нейтронного потока, вызванного разогревом альфа-частицами, по сравнению с прямым сжатием. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Вообще, надо сказать, что работает NIF очень неторопливо — два-три лазерных «выстрела» в месяц. Это и неудивительно: каждый выстрел уничтожает камеру с капсулой и требуется определенное время на ее установку, накопление энергии и подготовку нового выстрела. Из-за этой неторопливости и дороговизны всей установки к концу 2012 года сложилась угрожающая ситуация — руководству NIF пришлось даже отчитываться перед Конгрессом США о целесообразности продолжения этих исследований. Действительно, несколько десятков попыток в течение 2011–2012 годов не привели ни к какому улучшению, а вся работа NIF выглядела топтанием на месте.

Тем ценнее то, что удалось в NIF реализовать в 2013 году. Исследователи научились эффективно применять новую схему управления лазерными лучами. Во-первых, они задавали определенный временной профиль мощности лазерного импульса, а во-вторых, они независимо настраивали частоту разных лазерных лучей, попадающих в камеру под разными углами. Это позволило настраивать зависимость от времени того рентгеновского излучения, которое возникает при испарении камеры и сжимает капсулу. Отчасти с оглядкой на формулы, а отчасти эмпирическим путем был подобран временной профиль, при котором температура испарившейся камеры сначала резко прыгает до миллиона градусов, а потом в два этапа — до 2,5 миллионов (такой режим был назван профилем с высоким подножием, «high-foot»). При таком нагреве в капсуле запускается три умеренно сильных ударных волны, которые вызывают меньшие деформации, чем раньше. В результате центр капсулы удается сжать до меньших размеров и больших плотностей, что приводит к повышению температуры и более эффективной термоядерной реакции.

Действовать методом проб и ошибок — дело очень ответственное при таком неторопливом режиме работы. Первые несколько комбинаций параметров не принесли успеха, и только три последние попытки позволили резко повысить энергетический выход по сравнению со всеми прошлыми попытками (рис. 5). Рекордными оказались выстрелы, произведенные 27 сентября и 19 ноября прошлого года. Опубликованные в статьях результаты относятся прежде всего к этим двум сеансам работы.

Рекордные выстрелы

Наблюдение за результатами лазерного выстрела велось с помощью целого арсенала инструментов — применялось свыше 50 различных диагностических методик! Это позволило проследить за всеми аспектами схлопывания капсулы и восстановить физические условия в этом процессе. Для рекордных выстрелов были получены следующие данные. Пиковая скорость сжатия оболочки с топливом достигает 300 км/с, это одна тысячная от скорости света. В самом центре капсулы в момент максимального сжатия плотность достигает 50 г/см3, а давление вырастает до 100 млрд атмосфер, что сравнимо с давлением в центре Солнца. Температура доходит до 60 млн градусов, а это уже достаточно для запуска термоядерной реакции синтеза. И действительно, в момент максимального сжатия, за время меньше наносекунды, было зарегистрировано порядка 5·1015 нейтронов с энергией, которая ожидается при термоядерной реакции слияния дейтерия и трития.

Рис. 6. Изображения центральной горячей зоны в сеансе работы 27 сентября 2013 года. Изображения a, b — это вид сбоку и сверху в мягких рентгеновских лучах, цвет здесь передает относительную яркость свечения. Изображение c — реконструированный трехмерный профиль области горячей зоны, в которой видны небольшие деформации. Изображение d — нейтронный «снимок» центральной области; красная область отвечает нейтронам с энергией 13–17 МэВ и непосредственно показывает область реакции, голубой цвет — нейтроны с энергией от 6 до 12 МэВ. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Энергетический баланс реакции подводился с помощью рентгеновских и нейтронных наблюдений (рис. 6). Они показали, что самая горячая центральная область оставалась более-менее сферической вплоть до максимального сжатия — это доказывает, что физикам до какой-то степени удалось побороть неустойчивость при сжатии. Размеры горячей области и длительность ее свечения позволили найти, сколько энергии было поглощено топливом (примерно 9 кДж в выстреле 19 ноября). А зная нейтронный поток, можно было сосчитать энергетический выход реакции — около 17 кДж. Таким образом, в рекордном выстреле в ходе термоядерной реакции было произведено примерно вдвое больше энергии, чем было вложено в топливо. При этом во всех предыдущих попытках за три года работы установки это отношение не превышало 30% (см. рис. 5).

Второй важный результат, полученный в рекордных выстрелах, тоже можно увидеть на рис. 5. Опять же, благодаря совокупности наблюдений удалось выяснить, какая часть нейтронного потока была вызвана простым нагревом из-за сжатия, а какая возникла за счет дополнительного разогрева альфа-частицами. Выяснилось, что в рекордных выстрелах дополнительный разогрев увеличивал поток примерно вдвое, и это намного превышало предыдущие значения. Таким образом, этот процесс впервые эффективно заработал в NIF, а значит, еще немного — и будет достигнута вторая цель NIF, полноценное самоподдерживающееся термоядерное горение всего топлива в капсуле. Измерения показали, что во время рекордных выстрелов выгорело лишь несколько процентов от всего объема дейтериево-тритиевого топлива. Если реакцию удастся запустить, энергетический выход возрастет еще как минимум на порядок.

Что нужно сделать исследователям, чтобы достичь этой цели? Общая идея ясна: надо постараться повысить плотность или размер центральной области хотя бы раза в два. Этого можно достичь, еще больше увеличив скорость сжатия капсулы за счет повышения энергии вспышки. Технически это сделать можно, проблема только в том, что чем больше энергия, тем более неустойчивым будет сжатие. Впрочем, авторы статьи пишут, что у них есть еще идеи, как с этой неустойчивостью можно бороться. Во-первых, они хотят поэкспериментировать с формой камеры. Когда камера испаряется под действием лазерного импульса, возникающее облачко плазмы в какой-то мере помнит форму камеры, а значит, от нее зависит и равномерность облучения капсулы. Во-вторых, можно попробовать и другие материалы для оболочки капсулы — это может сказаться на том, какие ударные волны запускаются внутрь топлива при нагреве и расширении этой оболочки.

А вот что касается третьей, самой главной цели NIF — достижения энергетического выхода, превышающего всю затраченную на выстрел энергию, — то тут работа предстоит еще очень долгая. Пока что энергетический баланс в рекордном выстреле таков. Полная энергия световой вспышки составляет примерно 2 МДж. Она тратится на испарение и нагрев камеры, и лишь небольшая ее доля (примерно 150 кДж) поглощается капсулой. Но даже эта энергия тратится в основном на нагрев и расширение пластиковой оболочки, так что непосредственно топливу передается всего около 10 кДж. Выделившаяся энергия в 17 кДж, конечно, превышает энергию, поглощенную топливом, но по сравнению со всей энергией вспышки это сущий пустяк. Энерговыделение надо увеличить раз в сто — вот тогда главная цель будет считаться достигнутой. Реально ли это сделать на установке NIF или нет — пока непонятно. Тем не менее поиск небезнадежен. Новые результаты придали этому эксперименту новые силы и новые надежды — то, что казалось слепым поиском в течение 2011–2012 годов, в конце концов увенчалось успехом.

Источники:

1) O. A. Hurricane et al. Fuel gain exceeding unity in an inertially confined fusion implosion // Nature (2014); предварительная онлайн-публикация doi:10.1038/nature13008.

2) H.-S. Park et al. High-Adiabat High-Foot Inertial Confinement Fusion Implosion Experiments on the National Ignition Facility // Phys. Rev. Lett. 112, 055001 (2014).

3) T. R. Dittrich et al. Design of a High-Foot High-Adiabat ICF Capsule for the National Ignition Facility // Phys. Rev. Lett. 112, 055002 (2014).

См. также:

1) В. И. Бойко. Управляемый термоядерный синтез и проблемы инерциального термоядерного синтеза // Соросовский образовательный журнал, 1999, стр. 97–104.

2) В. В. Поступаев. Инерциальный термоядерный синтез (PDF, 3 Мб) — глава из лекционного курса по физике плазмы для студентов НГУ.

3) NIF experiments show initial gain in fusion fuel — пресс-релиз на сайте Ливерморской национальной лаборатории.

4) S. J. Rose. Viewpoint: Encouraging Signs on the Path to Fusion // Physics 7, 13 (2014).

5) Timeline of nuclear fusion — хронология исследований по термоядерному синтезу.

-

-

-

Понятно, что реализован, он и на солнце реализован, только управляемым его можно назвать с большой натяжкой. Имеется ввиду процесс управляемый человеком с выгодой для общества.

-

Никаких принципиальных физических препятствий нет, препятствия только в реализации. Эти препятствия могут оказаться исключительно трудными, а могут — вполне преодолимыми. Для того, чтобы понять, преодолимы они или нет, надо, собственно, и пытаться их преодолевать. Если бы человечество бралось только за проекты, в которых заведомо известно решение и гарантирован успех, то наверно и самолетов-то до до сих пор не было.

И еще маленькое замечание — если на ваш вопрос уже есть ответы, нехорошо измерять сам вопрос, т.к. ответы тогда кажутся не относящимися к вопросу. Это элементарный сетевой этикет.-

Вы знаете, есть разница между принципиальной возможностью создания самолетов и возможностью практического использования, скажем, черных дыр или телекинеза.

Глупо пытаться преодолевать некоторые препятствия, согласитесь.

Маленькое замечание от меня - на мой предыдущий вопрос не было правильного ответа, автор ответа прекрасно понимал, что я имею ввиду. Это была попытка обычного сетевого хамства на которую любой человек имеет право ответить. Не стоит считать собеседника глупее себя.

Если вопрос так очевиден, зачем отвечать? Да и я бы не задал очевидный вопрос, я и без сержа прекрасно знаю, что дважды-два - четыре. Я просто укоротил вопрос ради простоты изложения, хотя в контексте статьи о попытках реализации промышленного термояда дураку ясно, что я хотел спросить.

-

-

-

-

И судя по темпам развития термоядерной энергетики, это не просто возможно, это наверняка будет. Ещё, конечно, существует множество нерешённых проблем, касающихся не столько самой термоядерной реакции, сколько конструкции реактора, потребуются открытия в материаловедении, потребуются новые магниты, сверхпроводники, потребуется ещё придумать способ эффективно забирать и выводить из зоны реактора выделенную энергию, сократить издержки на эксплуатацию, обслуживание, строительство и ремонт, но всё это лишь вызывает сомнения у скептиков, не более того, т.к. принципиально ничего невозможного в создании промышленного термоядерного реактора нет, это лишь вопрос времени и заинтересованности.

А интерес будет расти - в конечном счёте, развитие термоядерной энергии может привести в будущем к созданию реактора, работающего на обычном одно- и двух-нуклонном водороде, ресурсы которых колоссальны и достаточны для обеспечения человечества энергией на тысячи лет даже при весьма нескромных запросах без каких-либо последствий для планеты.

UPD.: хотя нет, реакции на лёгком водороде бесперспективны, но есть много других реакций, ресурсов для которых тоже предостаточно.

Еще вспоминается одна странная новость несколько лет назад, не удержусь от того, чтобы спросить здесь, несмотря на всю сомнительность - возможно ли существование сверхплотной формы дейтерия, описанной здесь?

http://hobbyspace.com/Blog/?p=3475,

http://www.phys.unsw.edu.au/STAFF/VISITING_FELLOWS%26PROFESS

/pdf/MileyClusterRydbLPBsing.pdf

В свое время очень впечатлило. Против - совершенно невероятный с точки зрения химика и материаловеда метод получения и общее мнение, что степень сжатия, соответствующая равновесному давлению 10 в ...дцатой степени атмосфер, не может быть достигнута любыми низноэнергетическими процессами, но есть одно очень сильное "за" - масс-спекрометрическое подтверждение, разлет с энергией в сотни эВ при распаде. Внятных оценок не нашел...

-

Спасибо за отклик, но, право, тут деталей было очень мало. Ни слова не сказано, например, про то, как они лазеры накачивали (а там ох сколько наворотов). Ну и еще я умолчал о том, что если сравнивать с энергией не окончательной лазерной вспышки, а тех ламп, которые накачивают оптические усилители для подготовки лазерной вспышки, то эффективность получается еще меньше.

Массивные капсулы создавать можно, но только там нестабильность будет серьезнее. Вот как научатся еще сильнее и компактнее сжимать здесь, можно думать и про увеличение объемов.

Ссылки ваши, вроде бы, про разновидность холодного термояда, который адепты пытаются навязать уже лет 30. Никаких серьезных материалов на эту тему я не видел.-

> если сравнивать с энергией не окончательной лазерной вспышки,

> а тех ламп, которые накачивают оптические усилители

> для подготовки лазерной вспышки, то эффективность получается

> еще меньше

Да-да, именно это я и хотел написать. КПД лазеров около 1% (или нет?). КПД передачи энергии от лазера к топливу около 1%. КПД преобразования тепла в электричество около 30%. Надо повысить эффективность не в 100 раз, а в 30 000 раз. В чудовищное количество раз. А это вообще - возможно? Есть ли такая энергия в топливе вообще, даже если будет полное прогорание? Кабы не получилось что нам в итоге снова придётся для внятного КПД за раз взрывать килограммами термоядерную горючку.-

Да, порядка процента (пишут, что лампам на NIF передается порядка 400 МДж).

Насчет количества топлива: сейчас сгорает несколько микрограмм топлива (всего в капсуле 200 мкг). Если вы хотите поднять выход в 30 тыс. раз, это будет 0,1-0,2 г топлива. Правда одномоментное выделение такой энергии, видимо, трудно эффективно использовать.

-

-

-

Ну, про лазеры тоже понятно, что там все непросто... Сколько тогда энергии уходит именно из сети? 10 МДж? Еще больше?...

Нет, это несколько другое, холодный - это просто утверждение возможности (около)химического катализа. Здесь они утверждают, что пропускание дейтерия через определенный катализатор вызывает его переход в сверхплотную форму. а если такое действительно существует, оно будет иметь кучу других интересных свойств, кроме возможности использования для ICF...

Сами авторы сомнительны, но есть независимая попытка теоретического объяснения http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.5414.pdf. Однако я пока "не осилил" разглядеть, что же там не так. Кроме очевидных вопросов, откуда берется энергия и каков механизм образования кластеров? В общем, очевидно, что уровень сомнительности высок, но непонятно, достаточно ли. С другой стороны, наверное есть куча подобного рода и уровня заявлений...

PS и еще одно, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960110004949, тот же Винтерберг, "Ultra-dense deuterium and cold fusion claims" -

Это более чем сомнительно хотя бы потому, что с точки зрения химии и возможности образования различных соединений и аллотропных модификаций дейтерий практически ничем не отличается от обычного водорода. Так что ровно тот же метод должен был бы давать также и сверхплотный водород - а это был бы уже переворот во всей энергетике. Но ни о чем похожем, естественно, в нормальных публикациях даже и близко не слышно.

Кроме того, в приведенных Вами публикациях этот "сверхплотный дейтерий" пытаются интерпретировать как конденсированное ридберговское вещество. Но это уже полный бред, поскольку плотность ридберговского вещества всегда сильно _меньше_, чем плотность соответствующей обычной твердой фазы, а в случае этого самого "сверхплотного дейтерия" заявляется, что его плотность составляет аж 130000 г/см³, т.е. почти в миллион раз _больше_ плотности твердого дейтерия (~0,17 г/см³).

Для существования вещества с подобным свойствами необходимо, чтобы электроны в нем располагались в 100 раз ближе к ядру, чем в обычном атоме дейтерия, а это как-то ну абсолютно не вписывается ни в какие существующие теории.

-

Почему "выстрел" выглядит, как совокупность самостоятельных (хоть и синхронизированных) "лучей"?

Насколько точно они синхронизируются относительно периода колебания волны?

Нельзя ли как-то сделать, не знаю, какую-то резонаторную камеру единой лазерной установки, в фокусе которой, засчёт правильно подобранной интерференции, получается нужный всплеск излучения с нужным (любым) распределением давления и потоков энергии? Что-то типа ФАР или голограммы?

Или именно это и делается и просто выглядит таким образом?

-

Лазерный импульс начинается с одного слабого затравочного импульса ИК-лазера, который затем усиливается, расщепляется (с небольшим разбросом по длинам волн), дальше усиливаются, и под конец конвертируются в УФ-вспышку. Вот тут есть очень подробное и довольно популярное описание всей оптической системы NIF: https://www.llnl.gov/etr/pdfs/12_94.2.pdf

Интерференция на таких размерах не шибко получится (размеры в миллиметры и относительные углы очень большие), но вот что точно используется, так это нелинейная перекачка энергии между разными лучами в момент их пересечения, когда они входят в цилиндрическую камеру.

И еще вопрос: в промышленном масштабе в этой схеме 1) как планируется теплосъём и получение электроэнергии - будет ли там теплоноситель, первый-второй контур, парогенератор и турбина, или речь идет о прямом преобразовании тепла в элетроэнергию по типу RTG, куда при этом будет идти тепловой сброс (кпд процесса преобразования в электричество очень ведь низкое)? 2) как будет автоматизирована подача следующих капсул, за счет независимого механизма или условно говоря за счет "отработавших газов" как в автомате калашникова? Какое число "выстрелов" (капсул) в секунду? Какая масса топлива в каждой капсуле? Сколько дейтерия и трития нужно в год для эл.станции электрической мощностью 1000 МВт? 3) подсчитывал ли кто-то экономическое обоснование - кпд, полная мощность, тепловое загрязнение окружающей среды, радиационная защита - хотя бы оценки имеются?

Почти на все вопросы по ITER ответы (по крайней мере расчетно- теоритические) имеются, а здесь?

-

Удержание топлива на время реакции за счет того, что оно схлопывается и сдавливается за счет инерции внешней оболочки.

Насчет параметров — вы полистайте те материалы, которые я подобрал в конце новости. Если кратко, то для рентабельности надо будет подавать несколько капсул в секунду (а не в месяц), стоить капсула должна от силы десятки центов (а не тысячи долларов), выдавать она должна раз в 10 больше, чем лазерная вспышка (а не 1% от нее). В свете этого технические подробности по съему тепла отходят на второй план. Конечно, где-то эти описания есть, просто я их не читал. А вообще, многие физики по этим причинам вообще не верят, что эта схема жизнеспособна. Но веришь-не веришь, но изучить возможность стоит. Тем более, что польза от этих исследований не только в плане энергетики, а просто как лаборатория для изучения процессов при таких необычных условиях. Правда, дороговатая.-

Разрешите тогда поинтересоваться *Вашим* мнением, а зачем нужна эта установка, что на ней собираются делать на самом деле? Ведь в идею уже года два как гарантированно не верят даже сами создатели (в смысле после первых экспериментов, а скорее всего не верили еще с самого начала), но все равно решено продолжать. Кроме того, насколько я понимаю технические описания то машина может стрелять где-то раз в день (если есть этап требующий большего времени то, пожалуйста, просветите), а значит в этот проект уходит всего ~10% времени аппарата.

-

Полагаю, цель данной установки - не разработка практического применения капсул для промышленных ТЯЭС, а изучение свойств, в частности, свойств горящей (в смысле, самоподдерживающейся реакции) плазмы. И для подобной цели это наиболее подходящая установка, т.к. на токамаках до самоподдерживающейся реакции ещё далеко, да и изучать сложно при таких масштабах и размере плазменного облака. А здесь маленькое плотное облачко, строго определённый момент возгорания и просторная испытательная камера, в которой можно разметить оборудование.

-

Потом вообще как нечего делать выяснится, что военным это нужно больше чем гражданским. Т.к. на подрыв бомб мораторий, так он вот так тестируют работу компьютерных программ, по которым потом будут бомбы рассчитывать.

-

Возможно. И что же с этого? Военное лоби очень сильно, и финансирование у них отдельной графой идёт. Тем не менее, многие разработки, первоначально предназначавшиеся для военных целей, сейчас активно используются в повседневной жизни. Наука есть наука, а уж как её применять - зависит от конкретных людей. В жертвах Хиросимы виноват тот, кто отдал приказ, а не тот, кто открыл ядерный распад или нашёл способ его инициировать.

-

-

-

-

aberro уже написал, что самое естественный вопрос — непосредственно выяснять, как ведет себя материя в таких условиях. Не компьютерно моделировать, не экстраполировать с более низких температур и давлений, а изучить вживую. Численное моделирование-то было (и оно внушало оптимизм), но только оказалось, что жизнь сложнее этих моделирований. Людям надо разобраться, что именно, как и почему в таких условиях расходится с моделированием.

Вообще, это вполне естественное рахзвитие событий. Пусть у вас есть некая большая цель; вам понятно, что в принципе она реализуема, но на пути к ней надо будет преодолевать огромное число (неизвестных еще) препятствий. Вы делаете первую установку, небольшого масштаба. На ней получаете первый оценки. Делаете следующую установку, побольше и посерьезнее. На ней вы продвигаетесь вперед еще на один-два щага. При этом может оказаться, что сама цель пока еще не достигнута, — ведь она большая и сложная, — но зато вы вышли в ранее недоступную область, изучили, какие тут возникают проблемы и потренировались их преодолевать. Это все нужно, чтобы четче понимать, как двигаться дальше.

Вообще, на сайт NIF есть список научных публикаций лаборатории https://lasers.llnl.gov/news/journal-articles . В 2013 году там свыше сотни опубликованных статей. Вы можете посмотреть, что именно по науке там делают и на что тратится остальная часть времени.

Ну, и в качестве общего комментария — у меня пока нет *своего* мнения, зачем нужна эта установка. Свое мнение следует формировать тогда, когда в голове есть полная картина со всей основной информацией, когда в теме разбираешься досконально. А при недостатке информации я воздерживаюсь от суждений и предпочитаю изучать дополнительную инфу, если она доступна.

Что характерно, в начале '13-го года цифры стремительно поползли вверх.

-

Вот свезло так свезло! :)

Но в обмане их заподозрить все равно не получится. Они честно отпахали целую оптимизационную кампанию NIC и к своему расстройству убедились, что систематический подход не приносит пользу.

Тут скорее вопрос, как они сейчас будут улучшать ситуацию. Последние три выстрела один за других оказывались все лучше и лучше. Получили выход > 1 по сравнению с поглощенной энергией, отписались, теперь пусть двигаются дальше, планов у них много.

-

В 100 раз — это по порядку величины, т.е. надо выйти в мегаджоульную область. Вообще, если им удастся еще больше стабилизировать сжатие, то они бумкать будут уже не двумя, а скажем четырьмя МДж, лазер это позволяет.

> Имеется в виду увеличение энерговыделения в несколько сотен раз (тогда все понятно)

Да, конечно это. Подставлять новые капсулы за эти доли наносекунды нереально.

По этим причинам слышал идеи что внешнюю оболочку надо делать не из пластика, а из урана - тогда выделившиеся нейтроны будут давать ещё довольно большую энергоотдачу за счет реакций деления. Это разумеется сделает всё ещё грязнее в сотню раз, но тогда хоть концы с концами по энергетике возможно сойдутся. В конце концов, лазерным обжатием обогащённый уран или плутоний перевести в сверхкритическое состояние несложно, тут надо лишь впрыснуть нейтронов для поджига реакций деления, иначе урановый шарик разлетается слишком быстро, реакция не успевает запуститься. Вообще, обратите внимание, что чем дальше - тем ближе схема поджига к схеме устройства водородной бомбы. Не удивлюсь, если в конце концов придётся прийти к миниатюрной Сахаровской "слойке" с лазерным обжатием.

Но там, где есть реакции деления - там и короткоживущие продукты распада, т.е. реактор даже будучи заглушенным ещё много дней будет страшно греться (см. как это было в Фукусиме).

-

В дейтерий-тритиевой реакцкии - да. Однако, это реакция начального уровня, наиболее простая с точки зрения реализации. Термоядерная энергетика перспективна в долгосрочном плане. И она тем перспективнее, чем больше будет развита, обладая почти безграничным потенциалом. После освоения дейтерий-тритиевой реакции будут возможны реакции гораздо более чистые, безнейтронные, а так же реакции на более высоких энергиях, более эффективные и с более доступным чем тритий топливом.

К тому же, даже "грязные" термоядерные реакции намного чище таковых на атомных ЭС, плюс к тому, бОльшие запасы топлива, по сравнению с ядерным топливом.

Никто, в общем-то, не рассчитывает, что ТЯ окупится в скором времени, но его долгосрочные перспективы слишком большие, чтобы вовсе не инвестировать в него.-

У других реакций энерговыход ниже или же затраты энергии на поджиг выше. Получается, сейчас кпд в 1/30 000 от нужного, а по сути - ещё меньше в разы. Ну это ж вообще ни на что не годится.

ИМХО начинать надо было б с разработки дешевых и экономичных лазеров. Т.к. без них никуда в инерционном синтезе. Да и получив дешевые лазеры, далее установку по синтезу было бы строить проще.-

Я очень сильно сомневаюсь в возможности реализации промышленной установки, работающей на лазерном разогреве. Потому что да - КПД такой системы крайне низкий. Но я говорил не об этом способе инициации ТЯ реакции, а о перспективах ТЯЭС в целом. И на данный момент наиболее перспективной схемой являются токамаки. Цель данной установки другая, но тоже вполне полезная.

-

Если так, то хорошо бы прояснить в чем заключается научная (а не техническая) отдача. Т.е. что такое удалось открыть, что было неизвестно во времена Сахарова. Какие новые свойства плазмы были открыты? Я готов поверить что польза есть, но вот не понятно в чем именно она есть. Вот если б они составили б какую-то модель, чтобы что-то считать а не эмпирически подбирать форму - то да, возможно это и токамакам помогло бы.

-

Изучение свойств горящей плотной плазмы in-vitro, вероятно. Переход от модели к практике. Уже в третий раз в комментариях об этом говорю.

-

Переход от модели к практике делает любой технолог в любом цеху. Это техника, а не наука. Наука - это переход от практики к модели, проверка моделей практикой и т.д. И где такие результаты? Публикации, статьи на элементах... Где всё это? Где теоретическое обобщение? В этой статье говорится "техники собрали установку, она бумкает, ученые рады". Всё. Никакой новой науки в этой "новости науки" нет, это новость уровня "отполировано зеркало телескопа", а не "астрономы посредством наблюдений подтвердили применимость ОТО с небывалой точностью".

-

А что вы так сильно переживаете? На сайт NIF есть список научных публикаций лаборатории https://lasers.llnl.gov/news/journal-articles . В 2013 году там свыше сотни опубликованных статей. Вы можете посмотреть, что именно по науке там делают. Эти научные публикации касаются не только самого синтеза, но и физики плазмы, физики высоких давлений, нелинейной оптики,

Насчет «любого технолога» — вот когда технология отработана и нет препятствий для ее применения, тогда пожалуйста, пусть технолог ее оптимизирует под свои задачи и свою технику. Но тут огромное количество технических сложностей, которые еще никем не решены, которые надо придумывать, как решать, и которые завязаны на неизвестные пока подробности поведения материи в таких условиях. Да, там во многим технологии (начиная от того, как выращивать дейтериево-тритиевый иней внутри капсулы без растрескивания, и заканчивая тем, как оптимизировать форму лазерного импульса) — но эти технологии нужно разработать, а возникающие по пути научные вопросы нужно решать.

Непонятно, как ведут себя оптические элементы при таких мощностях и на таких масштабах. Непонятно, как взаимодействуют друг с другом несколько последовательных сходящихся ударных волн в плазме. Неизвестен точный закон ударной адиабаты плазмы при таких давления, температурах, и с таким изотопным составом. И многое другое.

Насчет самой этой статьи — ну, я обычно и не перегружаю новости технической информацией. В самой статье вкратце описывается, как из полученных данных восстанавливались условия в плазме. Это первое подробное лабораторное измерение поведение материи в таких условиях.

-

-

-

-

-

В конструкции капсулы необходимо внести изменение: пластик, дейтерит никеля и в центре ядро из дейтерия и трития конструкция которого, на мой взгляд, оптимальна. В результате масса дейтерита лития стабилизирует ударную волну и плюс добавка энергии за счёт реакции синтеза ядер меди из никеля (которая произойдёт раньше основной реакции и даст небольшой, но решающий плюс).

-

Ваше рацпредложение передано в лабораторию, и за вами уже выехали, собирайтесь.

Если серьезно, то вы бы познакомились со всеми сложностями вначале? Во-первых, наличие тяжелых элементов при таких условиях резко повышает остывание, поскольку тормозное излучение в поле многозарядного иона растет квадратично с зарядом. Это, кстати, источник еще одной проблемы — как не допустить перемешивание плазмы от пластиковой капсулы с топливом, там даже углерод будет сильно охлаждать плазму. А во-вторых, какой синтез меди из никеля, вы смеетесь? Вы сечение этого процесса при кэВ-нвых энергиях ионов представляете себе?-

Несмотря на то, что Игорь высказал критические замечания, я все же склонен не согласиться, и поддержать некоторые идеи, высказанные Воробьёвым Павлом.

Я думаю, что если перемешать атомы дейтерий-трития с атомами тяжелого металла (например, вольфрама) и это все равномерно нагреть, например, путем сжатия шарика со скоростью движения оболочки шарика к центру 300 км/с, то в равномерно разогретом веществе скорость легких атомов (или ионов) дейтерия будет больше чем атомов (ионов) вольфрама в 9 раз. Учитывая то, что в тепло преобразуется кинетическая энергия оболочки шарика, разогнанной до 300 км в сек, приблизительно с такой скоростью будут скорость теплового движения тяжелых атомов (ионов). При этом скорость ионов дейтерия и трития увеличится приблизительно до 2000 км в сек, что будет способствовать преодолению кулоновского барьера.

Наличие тормозного излучения внутри шарика в данном случае будет способствовать более интенсивному взаимному обмену энергией между двумя фракциями и более интенсивному преобразованию кинетической энергии оболочки шарика в тепло. Я думаю, что наличие тормозного излучения, направленного наружу шарика, здесь не критично. Излучение шарика в любом случае будет приближаться к излучению абсолютно черного тела.

Помимо этого, многослойная конструкция с фракциям атомов разного веса будет дробить циркуляционные потоки, которые возникают при сжатии шарика. Что также будет способствовать более равномерному нагреву и достижению термоядерной реакции. Собственно, применение многослойной конструкции является одним из факторов успеха, которую ученые переняли у военных. Вторым фактором, как отмечается в статье, является могокаскадное сжатие, которое также дробит циркуляционные потоки. -

Сам факт моего обращения в раздел комментариев исключает возможность получения мной лично, каких либо дивидендов…

А теперь по существу. Термоядерный синтез это не только реакции дейтерия и трития, это громадное количество других реакций с которыми, к стати некоторые учёные уже работают (http://www.rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2013/10/10/545814 ) лаборатория CNRS во Франции при помощи всего двух лазеров подожгла реакцию синтеза р+В11>34He+8.7 MeV,

Возможны и другие реакции.

Да, я долго думал над парадоксом холодной термоядерной реакции, и других процессов в которых при достаточно низких температурах вдруг появляется «лишняя» энергия, «новые» элементы, которых изначально не было. Сравнил исходную информацию и получается, что в любой такой реакции присутствуют тяжелые ионы и протоны. А сверх горячие протоны получаются в результате разгона протонов при многократном отражения от кулоновских барьеров ионов достаточно большой массы. В результате энергия отдельных протонов достаточна для преодоления этого барьера, происходит реакция.

В нашем случае, согласен с Николаем, тяжелые ионы помогут разогнать ядра дейтерия и трития до преодоления кулоновского барьера, а МэВ ядра могут вызвать и другие реакции.-

Вы, конечно, можете быть согласны друг с другом, но это не делает ваши аргументы более весомыми. Есть банальное понятие термализации, есть теорема о равнораспределении, и есть кулоновский барьер. Если вы сопоставите эти три вещи друг с другом, то поймете, что важная не скорость, а кинетическая энергия, и что сравнивать ее надо не друг с другом, а с кулоновским барьером.

-

Игорь, вы не поняли ораторов выше. Они просто всё по школьной физике тупо посчитали, как я понимаю, а по этим формулам именно так оно всё и получается.

Кинетическая энергия одноатомных молекул 3/2*к*Т. Т.е. каждый атом в газе при адиабатическом процессе получает равную часть общей кинетической энергии обжимаемого шарика, даже если атомы разных типов. Если скорость обжатия и массу шарика считать константой, то эта энергия тоже постоянна и распределится поровну между всеми атомами. А температура будет выше там, где общее количество атомов меньше. Т.е. если у нас 90% массы будет составлять тяжелый газ (пары металла) и 10% - лёгкий газ, то в этом случае после термализации атомы газа будут бегать быстрее, чем если весь шарик лепить из замороженного газа. Как итог, при столкновении атомов газа между собой, термоядерная реакция будет более вероятной.

Что ораторы не учли

1) что электроны получают энергию наравне с ядрами, т.к. всё основательно ионизируется, т.е. металл продуцирует уйму электронов, которые отнимают энергию.

2) что фотоны тоже уносят энергию 3/2*к*Т, если им дать размножаться, и число фотонов может быть огромно.

т.е. что металлический пар получается в пересчете на одну частицу легче чем D-T плазма и всё будет в точности наоборот.-

Про электроны я не подумал :). Если принимать в расчет электроны, то металлический пар получается в пересчете на одну частицу примерно равной плотности c дейтерий-тритием. Я не думаю, что фотоны отнимут много энергии – внутри шарика, сколько их рождается, столько и поглощается.

Электроны будут разогреваться существенно медленнее чем ионы дейтерия и трития (ввиду большей разницы в массах электронов и тяжелых ионов http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/Kotelnikov.pdf ф.5.15 ). Дополнительно, оболочка из тяжелого металла находится снаружи и поэтому атомы не сразу потеряют электроны. Возможно, этой разницы во времени будет достаточно для опережающего нагрева активного вещества из дейтерия и трития.

В данном случае есть и положительные аспекты, которые, возможно, перевесят все недостатки.

1. Тяжелая оболочка будет действовать как наковальня, во много раз увеличивая силу сжатия. При этом нагреет внутреннюю часть шарика, даже не перемешиваясь с ней. А при загорании термоядерной реакции будет тормозить разлет плазмы, увеличивая таким образом время реакции в несколько раз.

2. Использование многослойной структура из разных по атомному весов элементов будет стабилизировать сжатие дейтерия – трития.

Этот аспект, на мой взгляд, является очень важным, поскольку основные проблемы к достижению термоядерной реакции связаны с тем, что дейтерий и тритий невозможно сжать и нагреть до необходимых параметров ввиду электрогидродинамической неустойчивости.

Дело в том, что кинетическая энергия при сжатии мгновенно не может превратиться в тепловую.

Наблюдения за астрофизическим объектами, которые подвергаются сжатию (это вновь формирующиеся звезды, а также звезды во время коллапса) показывают, что во время сжатия в теле звезды возникают циркуляционные потоки, которые аккумулируют в себе кинетическую энергию сжатия. При этом, часть энергии преобразуется в электромагнитное поле. Следствием этих потоков являются джеты молодых звезд и биполярные формы туманностей (типа песочные часы). Изотопный состав туманностей сверхновых показывает, что звезду при коллапсе вывернуло наизнанку – внутренние слои звезды оказываются снаружи туманностей, что также является следствием циркуляционных потоков.

По видимому, эти потоки препятствуют сжатию вещества, его нагреву и создают условия для его преждевременного разлета (Например, узкую струю в виде джета, как у формирующейся молодой звезды, остановить ничем нельзя). Для того, чтобы ослабить циркуляционные потоки, по-видимому, целесообразно формирование специальной внутренней структуры в шариках. В качестве возможного варианта я бы попробовал сформировать структуру не только в виде слоев но и с использованием регулярной (или не регулярной) сетки в виде фрагментов из вещества отличающегося разным атомным весом , в расчет на то, что эта структура должна создать множественные циркуляционные потоки . Если короче, то «шарик» необходимо сконструировать так, чтобы при его сжатии происходило эффективное и мелкодисперсное перемешивание вещества. Вполне возможно, что такое перемешивание частично уже осуществлено в виде «снежинок» дейтерия и трития, что способствовало достижению успеха.

Вообще говоря, то что я здесь написал, реализовано в конструкции термоядерной бомбы, где вокруг активного вещества расположена оболочка из тяжелого металла – урана 238. Также, в ядерной бомбе заряд выполнен в виде цилиндра (схема «Теллер-Улам»), что уменьшает степени свободы для циркуляционных потоков. Почему бы тоже самое не реализовать в данной установке? Зачем отвергать то, что реально работает?-

Всё не осилил. Отвечу только про фотоны. Интенсивность излучения черного тела пропорциональна четвёртой!!! степени температуры. И это школьная физика, знать надо. Так что в какой-то момент даже за те аттосекунды, что фотон летит между атомами, испускается столько фотонов, что их общая энергия может быть довольно велика. Т.е. полость в черном теле заполняется светом, и энергия этого летящего от стенки к стенке света имеет 4-ю степень температуры. Т.е. это не много, это просто чудовищно много, учитывая что теплоёмкость ядер лишь первая степень температуры. Другими словами, фотоны не уносят энергию вне зоны реакции, они остаются на месте, просто они есть фактор в формуле теплоёмкости. По этой причине реакции D+T и хороши, что они протекают быстрее, чем испускается свет; реакции D+D и тем более с более тяжелыми атомами уже идут в равновесии с излучением.

Впрочем, про урановую-плутониевую оболочку я уже писал. Есть такие идеи, да. В частности ради того чтобы получать ещё за счет деления прибыль по энергии. Но смысл моего поста такой: всё на много сложнее, чем кажется. Не надо думать что ученые - лохи позорные, не понимают очевидных решений.-

«Не надо думать что ученые - лохи позорные, не понимают очевидных решений.»

Еще раз, в моих постах ни где нет таких высказываний. При этом я бы не хотел, чтобы кто либо строил предположения об том, что я думаю. Эти предположения, скорее всего, будут неверными.

Я не считаю себя специалистом в области физики. По образованию, я инженер. При этом наука меня интересует в большей степени именно с инженерной точки зрения.

Если я вижу, что нет удовлетворительного объяснения тем явлениям, которые наблюдаются в природе, я строю свои гипотезы. Каждый человек имеет право на это. При этом мне хочется пообщаться с себя подобными. В любом общении важную роль играют эмоции.

В отношении того, что представляет научное сообщество у меня также есть гипотеза – «информационная гипотеза этносов». Я считаю научное сообщество своего рода этносом. По меньшей мере, такой вывод является прямым следствием гипотезы. Эта гипотеза не злая и не добрая. Она просто объясняет наблюдаемые явления. Немного об этом я писал вот здесь 03.12.2013 21:04 http://elementy.ru/news?discuss=432145. Более подробно суть изложена в комметарии здесь: пост от 09.07.09 07:58, 3 страница http://www.popmech.ru/article/5549-obschestvo-i-ego-energiya/page/3/#comments.

Согласно этой гипотезы, для нахождения взаимопонимания между этносами, и вообще с любыми людьми, необходимо объяснять свою позицию. Что собственно я сейчас и делаю.

«Впрочем, про урановую-плутониевую оболочку я уже писал.»

У нас сходные мысли. Но я думаю, что лучше обойтись без урана 238 и плутония.

В отношении фотонов.

Я с Вами согласен в том, что необходимо учитывать фотоны. Однако, на мой взгляд, излучение абсолютно черного тела не зависит от того, из чего это тело сделано. Поэтому этот фактор, в случае применения тяжелой оболочки, не ухудшает и не улучшает ситуацию. В принципе, даже улучшает –тяжелая оболочка лучше сопротивляется давлению фотонного газа, который внутри оболочки.

Вообще говоря, для меня интересно оценить времена, за которые нагреются ионы дейтерия-трития и электроны до уровня температуры тяжелых ионов. Для специалистов эта оценка скорее всего не вызовет затруднений.

Спасибо за комментарий. Я всегда рад любому собеседнику, особенно грамотному. Надеюсь на продолжение дискуссии.-

Излучение черного тела не зависит от материала, а полупрозрачного - зависит. Они хотят использовать лёгкие ядра (строго очищенные) чтобы излучалось поменьше. Повторю, что между ядрами и электронами худо-бедно наступает тепловое равновесие, а вот фотоны до равновесия запаздывают по причине исключительной прозрачности водородной плазмы и достаточно высокой скорости протекания реакции D+T. Смесь D+T ИМХО уникальна как раз в том плане, что в ней идёт взрывное горение быстрее, чем энергия высвечивается в фотоны.

-

PavelS, можете привести обоснование или ссылку по вашему аргументу о прозрачности плазмы? Я так думаю, что если смесь D-T сжать, и нагреть до сотни миллионов градусов, то смесь будет излучать рентгеновские лучи. Я не думаю, что плазма в этом случае будет прозрачной. При этом, рентгеновское излучение достигнет максимума, когда нагреются электроны. Разогрев электронов будет в 10000 раз медленнее, чем разогрев ионов дейтерия и трития. Поэтому мощность потока энергии в разгрев электронов будет небольшой. Возможно, до момента разогрева электронов термоядерная реакция уже зажжётся.

-

Ссылок у меня нет, читал из различных мест, поверил на слово.

Речь об абсолютной прозрачности плазмы разумеется не идёт, речь о том, что плазма достаточно медленно остывает, излучая фотоны. Разогрев электронов не знаю сколько займёт по времени, но мне субъективно кажется что всё будет очень быстро.

Что вы называете скоростью разогрева - мне не ясно. Может, вы ведёте речь про температуру, а не про скорость разогрева?-

«Что вы называете скоростью разогрева - мне не ясно. Может, вы ведёте речь про температуру, а не про скорость разогрева?»

Я веду речь про скорость увеличения температуры облака электронов (или иначе, о скорости разогрева). Здесь важно, как Вы правильно отметили, не потерять много энергии на разогрев электронов.

В процессе разгона оболочки максимальную кинетическую энергию приобретают тяжелые атомы вольфрама. Предполагается, что атомы вольфрама в процессе термализации должны отдать ионам трития и дейтерия значительную часть этой энергии, и не потерять ее на разогрев облака электронов, которое сдирается с атома вольфрама. На мой взгляд, это вполне осуществимо за счет того, что скорость разогрева электронов значительно ниже скорости разогрева газа из ионов дейтерия и трития. Как я понимаю, медленная скорость обмена энергией тяжелых ионов с электронами объяснятся разницей масс частиц. При соударении электрона с тяжелым ионом, электрону необходимо совершить работу, чтобы передать или отнять энергию. При этом, чтобы в процессе соударения совершилась работа, ион должен немного изменить сорость. Иначе будет упругое столкновение без обмена энергией. Вследствие разницы масс, смещение иона при соударении и соответствующая работа в расчете на одно соударение, будут очень незначительной. Поэтому электронный газ долгое время будет оставаться холодны и поток энергии на его разогрев в расчете на 1 электрон будет меньше потока энергии на разогрев 1 иона дейтерия в 10000 раз. В связи с чем, охлаждением смеси за счет электронов можно пренебречь. См. http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/Kotelnikov.pdf ф.5.15

Поскольку мощность электромагнитного излучения в значительной степени связана с энергией электронов, то это излучение также будет запаздывать. Что позволяет надеяться, что дейтерий-тритиевая смесь успеет прореагировать. При этом, тяжелая оболочка из вольфрама не даст этой смеси быстро разлететься.

«Разогрев электронов не знаю сколько займёт по времени, но мне субъективно кажется что всё будет очень быстро.»

Может быть попросить Игоря Иванова ответить на этот вопрос?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Смотрю на рис 4 и читаю строки отчёта: в ходе эксперимента сгорела в том числе и золотая часть экспериментальной установки. Хорошо ещё не алмазный расходник..

В верху там пишут:"ещё увеличить выход, промышленное применение",

но в общем суть установок такого типа не огромная эффективность, а научные исследования, разработка методик и тп.. а положительный выход нужно искать в накопительных типа ITER

-

Мне больше нравится версия перевода, предложенная русской Википедией: Национальный комплекс зажигания.

Во-первых, это действительно комплекс, а не просто какая-то лабораторная установка.

Во-вторых, "поджигание" - термин просторечный и стилистически окрашенный. "Зажигание" - используется и в физике, и в технике.-

а что удивительного? - автор презирает журналистов, самоучек и выскочек!

Разве может кто-то лучше него что-то рассказать? У него даже и мысли подобной не может возникнуть - посмотреть в Wikipedia

-

Возможно ли увидеть лекции или статьи на Элементах от таких ученых,как:

Александр Гинзбург,Борис Аннин,Дмитрий Варшалович,Марк Башмаков,Александр Тихонов,Юрий Евтушенко,Владимир Левин,Александр Литвак,Владимир Железняков,Анатолий Антипин,Юрий Павловский,Александр Бугаёв,Виктор Васильев,Сергей Новиков,Юрий Флёров,Валерий Козлов,Виктор Сергеев,Альберт Ширяев,Борис Кашин,Михаил Зеликин,Александр Андреев,Василий Глухих,Альберт Галеев,Павел Гуревич,Анатолий Григорьев,Дмитрий Павлов,Сергей Зилитинкевич,Александр Левич,Виктор Рудский,Виктор Аршавский,Елена Падучева,Олег Руденко,Игорь Семилетов,Иосиф Гительзон,Владимир Гаген Торн,Валерий Костюк,Валерий Бондур,Николай Диканский,Виктор Геловани,Виктор Акуличев,Владимир Бабешко,Георгий Георгиев,Валентин Власов,Георгий Голицын,Мамед Алиев,Иван Дедов,Игорь Грехов,Марат Азнабаев,Акоп Назаретян,Виктор Данилов,Виктор Полтерович,Геннадий Месяц,Виля Гельбрас,Захаров В Е,Гарри Азгальдов,Геннадий Воронин,Валентин Янин,Виктор Маслов,Сергей Цирель,Валерий Семёнычев,Михаил Садовский,Евгений Абрамян,Александр Скринский,Владимир Кузнецов,Геннадий Кулипанов,Леонид Собисевич,Роберт Сурис,Александр Каплянский,Александр Боярчук.

Извините,что очень много перечислила кого хотелось бы видеть на Элементах,но может все-таки есть такая возможность? Ведь большинство из них на пенсии давно....скучно наверное людям,пригласите их на Элементы.

Правда не всех перечислила кого хотела,подумала,что будет перебор.

(Может что-нибудь и редакция ответит?) :)

Пожалуйста.

Последние новости

Рис. 1. Центральная зона «Национальной поджигательной установки» NIF. На крошечную мишень, установленную в центре этой сферической камеры, нацелены 192 лазерных луча высокой мощности. Ожидается, что их коллективный световой удар позволит зажечь в микрокапсуле с дейтериево-тритиевым топливом управляемую термоядерную реакцию. Фото с сайта lasers.llnl.gov