Закрученный свет шагнул на два порядка вверх по шкале энергий

Закрученный свет — необычная световая волна, несущая вращательный момент, — используется в физике уже давно, но до сих пор он не выходил за пределы оптического диапазона. Сейчас немецким физикам удалось получить яркий пучок закрученного рентгена с энергией фотонов 99 эВ. Это открывает новые возможности как в фундаментальной физике, так и для многочисленных приложений.

Закрученный свет: первое знакомство

Закрученный свет — это разновидность световой волны, у которой волновой фронт не плоский, а спиральный, словно винт с резьбой (рис. 1). Из-за такого нестандартного профиля пучок закрученного света не просто летит вперед, но еще и словно крутится вокруг направления своего движения. Такой световой луч несет не только энергию, импульс и поляризацию, но еще и определенное вращение, определенный орбитальный угловой момент.

Сразу стоит сделать важную оговорку: несмотря на то, что картинка на рис. 1 напоминает стандартную иллюстрацию для циркулярной поляризации, это две разные и независимые характеристики световой волны. Поляризация связана с направлением электрического поля в плоской волне, а закрученность характеризует волновой профиль неплоской волны неважно с какой поляризацией. Подробное объяснение см. в нашей статье Закрученный свет и закрученные электроны: обзор новых результатов.

То, что фотоны могут нести не только поляризацию, но и орбитальный угловой момент, было понятно уже давно. Но реальные узконаправленные световые пучки с винтовым волновым фронтом научились получать лишь в 1995 году. Благодаря огромному интересу технология получения, детектирования и управления закрученным светом быстро усовершенствовалась и буквально за одно десятилетие превратилась в рутинный метод исследований в самых разных разделах физики.

Здесь и тонкие вопросы оптики, как классической, так и квантовой, и разнообразные вопросы из квантовой теории информации. Квантовые состояния двух фотонов можно запутывать не только по поляризации (которая дает всего лишь двумерное пространство для запутывания, то есть произвольные комбинации правой и левой циркулярной поляризации), но и по орбитальному угловому моменту. А поскольку он может быть любым целым числом, то и пространство для манипуляций тут намного более емкое, формально оно сколь-угодно-мерное. Сейчас уже умеют запутывать состояния фотонов с орбитальным угловым моментом не ±1, не ±2, а вплоть до ± несколько сотен. Это позволяет ставить квантовомеханические эксперименты с невиданной ранее свободой действий, резко повышает информационную емкость единичных фотонов, расширяет возможности квантовой криптографии. Наконец, закрученный свет используется как новый метод воздействия на отдельные атомы, на бозе-эйнштейновский конденсат, как новый инструмент исследования в микроскопии, в микромеханике, в оптоэлектронных микроустройствах и даже в астрофизике. Многочисленные примеры можно найти в вышедшей два года назад книге (J. P. Torres, R. Torner, 2011. Twisted Photons).

Как поднять энергию?

Это всё замечательно, но до сих пор возможности экспериментаторов не уходили дальше оптического диапазона (энергия фотонов порядка 1 электронвольта, эВ). А ведь для целого ряда задач очень хочется получить закрученные фотоны намного большей энергии. Скажем, если бы был доступен закрученный рентген (энергии фотонов в сотни эВ и кэВ), то новыми красками заиграл бы рентгеноструктурный анализ вещества и в особенности сложных (в частности, биологически важных) молекул с винтовой закруткой. В атомной физике появился бы способ возбуждать электронные переходы с резким изменением орбитального углового момента — то, что сегодня делается с большим трудом. Если же удастся получить закрученные фотоны с энергиями порядка МэВ и выше, то откроется новый способ возбуждать вращательные состояния ядер, а может быть, даже и элементарных частиц. В общем, перспективы заманчивые — надо лишь сделать такие фотоны реальностью.

К сожалению, стандартные методики закручивания света тут уже не работают. Дело в том, что обычно закрученные фотоны получают так: сначала порождают обычные световые плоские волны с широким и ровным волновым фронтом, а затем пропускают их сквозь специальные дифракционные устройства или иные «маски», вырезающие из световой волны профиль нужной формы (подробности см. в нашей обзорной статье). Но для энергий в сотни эВ и выше трудно найти источники фотонов с хорошей когерентностью и создать подходящие «оптические маски». Поэтому ученые стали склоняться к мысли, что надо кардинально менять саму методику получения закрученных фотонов большой энергии.

Рис. 2. Схема возникновения синхротронного излучения в ондуляторе. Изображение с сайта photon-science.desy.de

В 2007 году в статье Phys. Rev. Lett. 100, 124801 было высказано предложение генерировать яркий пучок закрученного рентгена с помощью ондулятора. Идея заключается вот в чём. Берем обычный ускоритель электронов до умеренно больших энергий (скажем, несколько ГэВ) и прогоняем электронный пучок через прямой участок, на котором в ряд установлено много магнитов чередующейся полярности (рис. 2). Пролетая сквозь такое поле, электронный сгусток будет вилять из стороны в сторону, и, виляя, он будет излучать синхротронное излучение. Это излучение можно сделать довольно мощным, узконаправленным, монохроматичным и, к тому же, с настраиваемой частотой, которая зависит от энергии электронов. Подробнее о принципе работы и применении ондулятора см. в нашей новости Физики создали настольный рентгеновский микроскоп. На этим принципе, в частности, работает лазер на свободных электронах.

Ондуляторы бывают двух основных типов: плоский и спиральный. В первом электронный сгусток колеблется в одной плоскости (как на рис. 2), во втором его траектория представляет собой спираль. Это влияет на свойства излучения: в плоском оно линейно поляризовано, а в спиральном — циркулярно. Но это еще не всё. По расчетам статьи 2007 года получается, что это будет влиять и на закрученность излученных фотонов: излучение с определенным орбитальным угловым моментом будет возникать именно в спиральном ондуляторе.

Правда, тут есть маленькая тонкость, заметно усложняющее дело. Для многих периодических процессов вызываемый ими эффект, если его разложить по колебаниям с определенной частотой, может содержать не только основную (так называемую фундаментальную) частоту, но и кратные частоты: удвоенную, утроенную и т. д. То же справедливо и для ондуляторного излучения: в основном излучение идет на фундаментальной частоте, но есть также излучение и в кратные частоты, правда оно намного слабее. Как показали расчеты, для закручивания фотонов нужна не фундаментальная, а более высокая частота; этот же вывод был затем подтвержден и в статье arXiv:1109.1603.

Закрученный рентген получен

Предложенная идея оказалась не столь простой для реализации. Дело тут не только в том, что излучение ондулятора на кратных частотах слабое и потому обычно не изучается. Оказывается, доказать наличие орбитального углового момента в неплоской волне не так-то и просто. Если таким закрученным светом посветить на экран, то он оставит след в виде аккуратного симметричного колечка. Но такие же колечки яркости можно создать и без закрутки (читатели «Элементов» уже встречались с таким примером в задаче Скорость радиально-поляризованного света). Поэтому для доказательства, что полученные фотоны действительно закручены, желательно использовать какой-то более четкий способ.

Такой способ был придуман и реализован в вышедшей на днях статье Phys. Rev. Lett. 111, 034801 (2013). Благодаря ему физики смогли воочию убедиться, что полученные ими рентгеновские фотоны с энергией 99 эВ действительно несут орбитальный угловой момент.

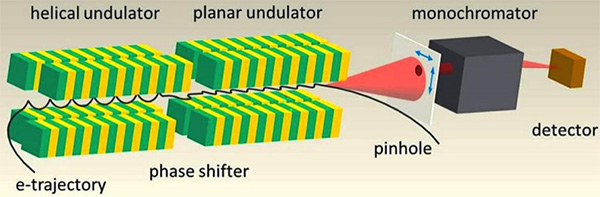

Рис. 3. Схема эксперимента по наблюдению рентгеновского ондуляторного излучения с орбитальным угловым моментом. Изображение из обсуждаемой статьи в Phys. Rev. Lett.

На рис. 3 приведена схема эксперимента, выполненного на немецком электронном накопительном кольце BESSY II. Физики установили на нем особый, двойной ондулятор. Первая половина его заставляла электронный сгусток двигаться по спирали, а затем переводила траекторию в плоскость. Излучение шло на обоих участках, и оно, разумеется, было одинаковой частоты и накладывалось друг на друга. В результате то, что попадало на экран, представляло собой не чистый закрученный рентген, а интерференцию закрученного и незакрученного света, который затем регистрировался специальным монохроматором и детектором.

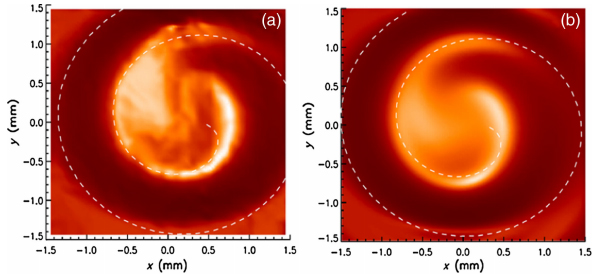

И вот такая интерференция, как оказалось, приводит к сложному узору, который четко показывает наличие и направление закрученности излучения, порождаемого на первом этапе. На рис. 4 слева показано то, как выглядело распределение интенсивности в реальности, а справа — результаты численного моделирования. Отлично видна спиральная структура излучения, которая хорошо совпадает с результатами моделирования. При изменении направления спиральной траектории в первой половине ондулятора менялось и направление спирали в этом распределении. Подчеркнем, что этот результат относится к излучению на удвоенной частоте; на основной частоте никакой закрутки не было. Ее также не было, разумеется, и при отключении любой из половин ондулятора.

Рис. 4. Экспериментально измеренное (слева) и полученное моделированием (справа) распределение интенсивности излучения в двойном ондуляторе. Изображение из обсуждаемой статьи в Phys. Rev. Lett.

Таким образом, предложенный 6 лет назад метод получения закрученного рентгена был успешно реализован, и физика закрученного света шагнула по шкале электромагнитных волн сразу на два порядка вверх. При желании эксперименты с закрученным рентгеном можно ставить уже сейчас. А параллельно с этим можно попытаться поднять энергию фотонов еще выше: для этого достаточно установить такой же двойной ондулятор в накопительное кольцо с большей энергией электронов. Поскольку в современных электронных коллайдерах уже достижимы энергии порядка 100 ГэВ, а энергия излученных фотонов в ондуляторе квадратично растет с энергией электронов, то и МэВные закрученные фотоны уже кажутся вполне достижимыми.

Источник: J. Bahrdt et al. First Observation of Photons Carrying Orbital Angular Momentum in Undulator Radiation // Phys. Rev. Lett. 111, 034801 (2013).

-

То что закрученный свет возникает только для обертонов усложняет и понимание и практическую реализацию (меньшая интенсивность). Кстати где в излучении так уж часто появляются обертона? Стандартный осциллятор вроде на одной частоте излучает. Например, при взаимодействии излучения со средой могут возникать обертона. Но опять же удивительно, что их свойства так отличаются от основной частоты.

-

Усложняет реализацию — да, понимание — не сильно. Но раз уже реализовано и довольно неплохо, то в общем-то не так критично. Там сложнее было убедиться в закрученности, чем ее создать.

Вообще, это грубо говоря разложение в ряд Фурье. Если у вас строго гармоническое воздействие вызывает строго гармонический отклик, то будет только основная частота. Если отклик не строго гармонический, вы его раскладываете в ряд Фурье, и там появляются всякие гармоники.

Поэтому в рафинированных ситуациях, когда у вас всё чисто, свободно, никаких запаздывающих реакцией нет, кратные частоты не возникают (если конечно исходное воздействие при этом строго гармоническое). А если есть какие-то искажения, то появляются кратные частоты. Напримре, при наличии среды с немгновенным откликом, как вы правильно заметили.-

Не знаю, будет ли время поизучать вопрос. Может быть вы сразу ответите. Что будет аналогом волны с ненулевым моментом импульса для волны на поверхности жидкости? И как такую волну получить простым способом (для оптической волны,наверное пластина с переменным показателем преломления, для волны на поверхности жидкости тоже нужен какой-нибудь фазовращатель)?

-

Математика здесь довольно простая. Берёте плоскую волну, раскладываете её в цилиндрической системе координат по цилиндрическим волнам, у вас получается бесконечный набор угловых гармоник, а дальше все "ненужное" отбрасываете. Физически это отбрасывание можно осуществлять разными способами. Например, в случае электромагнитной волны, пустить плоскую волну вдоль гиротропного цилиндра, состоящего, к примеру, из магнитоактивной плазмы. Для каждого азимутального индекса (углового орбитального момента) будет своя резонансная частота, изменяя внешнее магнитное поле можно добиться того, что частота падающей волны совпадёт с резонансной частотой для нужного нам азимутального индекса, и будет происходить эффективное рассеяние цилиндрической волны с этим "орбитальным моментом".

Для акустических волн аналогом гиротропного цилиндра будет цилиндр вращающийся относительно своей оси. Регулированием этого вращения можно добиться рассеяние в цилиндрические волны с тем или иным азимутальным индексом. Выглядеть эти волны на поверхности могут по разному: если цилиндр в толще воды, то это буду своеобразные "косые волны" - гребни будут повёрнуты под углом к направлению распространения, если цилиндр на поверхности, то волны будут выглядеть как обычные плоские, но со сдвигом фаз между сторонами цилиндра и спаданием амплитуды при удаление он цилиндра. -

-

-

Если прямо-таки волны на поверхности жидкости, то это 2D задача против 3D задачи здесь. Единственный вариант, который может в принципе сработать, это пускать не цилиндрические волны, а спиралеобразную сходящуюся/расходящуюся. Вероятно можно установить этакую активную фазовую решетку по окружности большого радиуса, чтоб она порождала такую волну внутри. Но я соверзенно не уверен, что оно будет хорошо работать, ведь всё-таки волны на поверхности жидкости обладают очень сильной дисперсией, а также нелинейные.

-

Волны на поверхности воды хорошо показывают явления дифракции и интерференции, а это казалось бы всё, что нужно в данном случае.

-

Еще нужен принцип суперпозиции, а он с волнами на поверхности воды не в ладах, как за счет дисперсии, так за счет нелинейности волн. Ведь вы тут не просто накладываете пару плоских волн друг на друга, вам приходится брать большой набор плосковолновых состояний и в определенной фазе накладывать друг на друга. При этом относительная фаза у этих плоских волн аккуратно подстроена, и если эта подстройка разрушится, то и вся закрученная волна порушится. Поэтому я и говорю, что для волн на поверхности воды в течение короткого времени что-то похожее может и получится, но оно быстро превратиться в чёпопало.

-

Интерференция волн и есть проявление принципа суперпозиции. Дифракция волн есть следствие интерференции. И то и другое можно показать для волн малой амплитуды в ванночке. У нас в школе, если правильно помню, на уроке физики такой эксперимент делали. Волны возбуждал высокочастотный осциллятор.

-

Интерференция — это просто наложение; если вы накладываете волну 1 и волну 2, то суммарная волна будет чем-то промежуточным, чем-то средним. Принцип суперпозиции — это _конкретизация_ интерференционного закона. Он говорит, что при интерференции двух световых волн с векторами электрического поля E1(x,t) и E2(x,t), результирующий вектор эл. поля есть строго их векторная сумма. Отклонение от принципа суперпозиции означает, что при интерференции результат будет не просто векторной суммой.

При интерференции _двух_ волн на воде, когда вы просто смотрите на _биения_ и ничего более, эти отклонения могут быть не слишком велики и не особо заметны глазом. Но когда вам надо сложить много волн, да при том хитрым образом, то эти отклонения могут приводить к серьезным изменениям.-

Явление дифракции, которое прекрасно наблюдается на поверхности воды, есть интерференция (суперпозиция) вторичных волн (бесконечного числа) точечных источников, расположенных вдоль некоторой линии (например, соединяющей края щели при интерференции на щели).

-

Ладно, мне лень спорить. Вы, похоже, уверены, что волны на воде аккуратно передают все волновые процессы.

Кстати, а вы в курсе, что принцип Гюйгенса-Френеля, который вы только что описали, справедлив только в пространстве нечетной размерности? Даже для света, или еще проще — для «скалярного света» (скалярных волн без дисперсии). Т.е. если бы наше пространство было не 3D, а 2D, то этот принцип не работал бы и для обычного света. Это к вопросу об аккуратности воспроизведения оптических волновых процессов в волнах на воде.-

Насчёт Гюйгенса-Френеля в 2D неплохое замечание. Помню где-то читал об этом. Хотя на первый взгляд кажется удивительным, надо будет посмотреть. Ведь логика интегралов по траекториям и здесь должна как-то работать (а принцип ГФ практически то же самое и есть на первый взгляд). Вообще надо волновое уравнение написать и посмотреть. Насчёт дисперсии. Не думаю, что имеет в данном случае большое значение, т.к. рассматривается одна длина волны. Вообще я не спора ради. Всего хорошего.

-

Посмотрите.

Вот, насчет «одной длины волны» давайте поговорим. Представьте интерференцию двух плоских волн (на поверхности воды) с одинаковой длиной волны. На поверхности есть два направления: вдоль и поперек, и можно спросить про периодичность в обоих этих направлениях. У каждой плоской волны по отдельности есть обычная периодичность в направлении волнового вектора со своей родной длиной волны и инвариантность относительно поперечных сдвигов, т.е. бесконечная длина волны.

Теперь накладываем две волны под малым углом между их волновыми векторами. У вас тогда появляется _вторая периодичность_. И вы легко можете увидеть, что длина волны этой периодичности сильно отличается от родной длины волны.

Теперь представьте наложение нескольких плоских волн с однаковой «родной» длиной волны. У вас будут области с короткими всплесками и длинными всплесками. Т.е. у вас будет волнение с разными длинами волн. При наличии сильной дисперсии это означает, что временная эволюция этого распределения будет нетривиальной, она будет менять профиль. Это сильно отличается от ситуации без дисперсии, при которой любой профиль, получившийся произвольным наложением монохроматических волн одинаковой частоты, будет оставаться неизменным, а только, возможно, будет куда-то лететь.

Насчет волн на воде, вы видели задачку тут на Элементах: http://elementy.ru/problems/485 ? Тоже на тему влияния дисперсии.-

Странно то, что вы говорите. Закон дисперсии определяется для плоских волн, а не для их распределения. Надо рассматривать волновое уравнение. В нём вся физика, а дальше уже больше математика. Я предполагаю, что можно какой-то аналог волны с ненулевым моментом импульса создать для волн на поверхности. Кстати, я правильно понимаю, точечная щель будет вырезать из плоской волны волну с нулевым моментом импульса (проекцией момента импульса на ось 3)?

-

> Надо рассматривать волновое уравнение. В нём вся физика, а дальше уже больше математика.

Всё правильно. Просто если вы запишите волновое уравнение для реальных волн, у вас там будут дополнительные члены с разными производными, а не только вторая проихзводная по времени и лапласиан, как в простейшем волновом уравнении. И эти всякие лишние члены портят _локальную_ эволюцию некоторого начального распределения. «Закон дисперсии для плоских волн» — это очень грубая характеристика свойств волны; т.е. вы отмахиваетесь от кучи реальных эффектов и предпочитаете работать только с очень ограниченным кругом вопросов. Но тогда вы не имеете права смотреть интерференцию. Я же говорю, что закон дисперсии надо воспринимать не в такой рафинированной ситуации, а как он действует на локальные свойства волны.

> Кстати, я правильно понимаю, точечная щель будет вырезать из плоской волны волну с нулевым моментом импульса (проекцией момента импульса на ось 3)?

В смысле, в нормальной оптике? Ну да, она создаст точную сферическую (если дырочка) или цилиндрическую (если щель) волну. Но только экран, в котором щель, должен быть бесконечно тонким (и при этом полностью непрозрачным), иначе свет не пролезет в канал.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наверно имелось ввиду изображения не было?

Ведь закрутка при включенной первой половине ондулятора как я понял все равно будет. Только обнаружить ее сложновато.

Да и на основной частоте я так понимаю она тоже есть?

И еще. Удивило, что закрутка фиксировалась на двойной частоте. Обычно в несинусоидальном симметричном сигнале доминируют нечетные гармоники (3,5,...)

-

Это да, я неаккуратно написал. На основной частоте нет закрутки, а на удвоенной, но без второго ондулятора — нет картинки, но есть закрутка.

Если взглянуть на формулы, то там зависимость такая: на n-кратной частоте появляется слагаемое, зависящее от азимутального угла как +/- (n-1)*phi. Объяснять на пальцах, почему так получается, я сходу не возьмусь.

-

Вариацией угловой гармоники.

Если Вы посмотрите на распределение поля в какой-то момент времени в плоскости перпендикулярной направлению распространения волны, то для азимутального индекса 1 Вы увидите спираль с одним "сильным" рукавом и одним "слабым". Для орбитального момента 1000 Вы увидите 1000 "сильных" рукавов и 1000 "слабых".

Кстати, для нуля у вас будут концентрические круги.

А нет ли возможности написать еще более популярно, про крайней мере про свет? Чтобы совсем четко понять чем закрученность отличается от поляризации. Может быть есть сравнительные картинки которые это хорошо показывают?

-

Поляризация - это направление вектора напряжённости электрического поля.

А "закрученность" - это распределение этого поля по поперечным координатам.

Например, у Вас распространяется волна с линейной поляризацией по оси x вдоль оси z: E_x = cos(\omega*t + k_z * z). "Закрутим" эту волну, т.е. внесём в формулу для поля зависимость от азимутального угла \phi: E_x = cos(\omega*t + k_z * z + m * \phi). m - азимутальный индекс (угловой орбитальный момент).-

-

-

То есть это тоже что w в первой формуле?

А что при этом производит по оси Y и чем отличается от случая круговой поляризации?-

Исправил w на ω, в надежде, что Тех заработает.

В рассмотренном выше случае по оси Y у нас колеблется напряжённость магнитного поля с фазой сдвинутой на 90 градусов относительно электрического поля: H_y = sin(\omega*t + k_z * z + m * \phi).

В случае круговой поляризации у Вас вектор напряжённости электрического поля будет иметь как x-компоненту, так и y, но зависимость от азимутального угла останется:

E_x = cos(\omega*t + k_z * z + m * \phi);

E_y = sin(\omega*t + k_z * z + m * \phi).-

То есть, закрутка может быть при любой поляризации. При линейной поляризации возникает некая асимметрия - при повороте в одну сторону напряженность электрического поля чуть запаздывает, в другую сторону наоборот? В случае круговой поляризации напряженность электрического поля будет наложением друг спиралей? Не могу представить что получится.

А что такое k_z * z?-

Да, при любой.

Вы, возможно, имели ввиду, что закрутки с m и -m имеют сдвиг фаз и разное направление вращения спирали - да, это так.

Круговая поляризация - это просто две линейные поляризации по двум координатам.

Представить это дело довольно просто. Сначала разберёмся с обычной круговой поляризацией. Возьмите лист бумаги и нарисуйте оси координат. Считаем, что это плоскость перпендикулярная к направлению распространения (z=0). Поставьте несколько точек в первом квадранте, столько же во втором, в третьем и четвёртом. Теперь нарисуйте из каждой точки вектор единичной длины параллельный оси x и сонаправленный с направлением оси. Получим векторы напряжённости электрического поля в момент времени t=0. Другим цветом нарисуйте векторы параллельный оси y - это поле E через четверть периода. Третьим цветом нарисуйте векторы противоположные оси x, а четвёртым - противоположные оси y. Вот Вы и получили направление и значения векторов E циркулярно поляризованной плоской волны в момент времени 0, T/4, T/2, 3T/4 (T - период колебания).

Теперь рассмотрим закрученную волну с m = 1. Проделаете указанные выше процедуру для этого случая, учитывая, что есть дополнительная фаза, которая зависит от угла, под которым видна точка, из которой Вы строите этот вектор. Т.е. в момент времени t=0 векторы не будут параллельны оси x, в t=T/4 не параллельны оси y и т.д.

k_z - волновое число вдоль оси z. z - координата вдоль направления распространения.-

Круговую поляризацию я представляю. А вот закрученную все таки сложновато. По моей картинке получается что закрутка это нечто относящееся в фронту. А отдельные лучики могут быть любыми. Для одного луча она невозможна. Так?

-

Да, закрутка относится к фронту.

Нет, не так.

Отдельный луч (даже отдельный фотон) может переносить момент вращения (обладать угловым орбитальным моментом).-

Допустим у нас плоская волна с линейной поляризацией. Теперь, мы ее хотим закрутить. Правильно ли я понимаю, что 1) мы выбираем один центральный луч, сохраняя его неизменным. 2) идем вокруг него и для каждого лучика смещаем фазу на cos (m * phi). При этом каждый лучик остается линейно поляризованным как и был. Но лучи неэквивалентны, а центральный вообще особый.

«Отдельный луч (даже отдельный фотон) может переносить момент вращения (обладать угловым орбитальным моментом).»

Термин «орбитальный» это какой-то аналог «атомных орбиталей»?

На картинке одного луча – электрический вектор, магнитный вектор, этого видимо просто нет. Потому и говориться, что у частицы есть еще одно дополнительная характеристика?

То есть у свободно летящей частицы есть два вращательных момента: спин и «угловой орбитальный момент»?-

Грубо говоря, да. Поляризация сохраняется. Но о лучах мы можем говорить, только в приближении геометрической оптики, здесь правильно (в смысле, фундаментально) говорить о электромагнитной волне у которой есть поляризация и закрученность.

Сущность обладает угловым орбитальным моментом, то же самое, что сказать обладает момент вращения.

Да и спин и момент. В некотором роде можно сказать, что квант обладает как спином - характеристикой частицы, так и орбитальным угловым моментом - характеристикой присущей волне.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Допустим, облучение исследуемой области с двух точек лучами с различной закруткой?

-

А мне еще интересно, если бы протоны на БАК были закручены, что можно бы было дополнительно обнаружить?

-

Ну вот один конкретный пример, который я обсчитывал: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1523/1/128_1

Если бы были закручены оба встречных протона, причем с типичным поперечным импульсом порядка МэВ и выше, то можно было бы, например, измерять общую фазу амплитуды протон-протонного рассеяния на малые углы (а точнее, измерить, как она зависит от углов), а это позволило бы лучше разобраться с померонными моделями. Считается (уж более полувека, наверно), что эту общую фазу измерить невозможно - но это «невозможно» относится к плоским волнам. С закрученными протонами можно.

Ну и другие свободы изучения внутренней структуры адронов возникают, только это надо всё четко обсчитывать, руки пока не доходили.

-

Но теперь непонятка с другой стороны. Если речь идет о форме фронта, то в чем была проблема с его получением? Есть же общий принцип получения любых фронтов - голография. Собственно искаженные дифракционные решетки это оно и есть.

-

Ну в оптике-то относительно давно получили. А вообще технические сложности (общие для фотонов, электронов и других частиц) такие:

(1) получить хорошее приближение к плоской волне, которое потом уже будут закручивать; т.е. ненужно, чтобы волновой фронт был достаточно широким и ровненьким.

(2) научиться доказывать наличие закрученности.

(3) убедиться, что закрученный пучок не портится на пути от голограммы до детектора.

Последние новости

Рис. 1. Волновой фронт для плосковолнового (в центре) и для закрученного света (слева и справа). Если раньше закрученный свет ограничивался лишь оптическим диапазоном, то сейчас его удалось получить и в рентгене. Изображение из обсуждаемой статьи в Phys. Rev. Lett.