Сколько видов на планете?

Результат почти трехсотлетней работы систематиков — зоологов, ботаников, микробиологов — это более миллиона найденных и описанных видов живых существ, населяющих Землю. Находки новых видов не прекращаются, каждый год систематики описывают десятки и сотни новых видов. Как оценить, сколько видов еще не найдено? Разные методы расчета дают сильно различающиеся результаты. Один из возможных способов решения этой задачи — анализ таксономического разнообразия на разных уровнях иерархической классификации живого.

Сколько видов животных, растений, грибов и микроорганизмов обитает вместе с нами на Земле? Вопрос кажется простым, но точного ответа на него нет. Каждый год систематики описывают новые, прежде не известные виды не только простейших или насекомых, но и позвоночных животных: амфибий, рептилий, рыб, а иногда — и млекопитающих. Все специалисты согласны с тем, что число еще не известных, не найденных и не описанных видов превышает число видов известных. Принятая в настоящее время цифра — около 1,2 млн видов, известных науке, — это лишь часть реального разнообразия жизни на планете. Проблема заключается в том, чтобы определить, сколько видов еще не найдено.

Очередную попытку ответить на этот вопрос предприняла международная группа исследователей (Mora et al., 2011). Очередную — потому что время от времени разные специалисты предлагают свои оценки видового разнообразия Земли. Эти оценки различаются на два порядка — от 3 до 100 миллионов видов, в зависимости от метода подсчета: поскольку нельзя прямо пересчитать все виды, большая часть которых пока не обнаружена, остается единственный способ — найти какое-то правило, которое позволит перейти от известного числа видов к общему.

Попытки обнаружить универсальные закономерности для всего живого или для отдельных таксономических групп предпринимались неоднократно. Самая простая зависимость «число видов — площадь» удовлетворительно работает только в однородных биотопах, но не учитывает их мозаичность. Оценка скорости приращения новых видов по времени описания позволяет судить о предельном числе видов для небольших, достаточно хорошо изученных таксонов; в малоизученных группах число таксономических описаний со временем не уменьшается, и график уходит в бесконечность. Были попытки использовать зависимости, базирующиеся на частных наблюдениях, например на отношении числа жуков к числу деревьев в тропическом лесу (5:1), на отношении числа известных видов к числу новых, найденных на локальном участке и т. п. Однако частные закономерности, при экстраполяции на другие группы организмов или другие регионы, приводят к большим ошибкам. Правила, действующие для одних групп организмов, не всегда пригодны для других. Отсюда и возникает разброс в оценках.

В поисках более универсальной закономерности авторы обсуждаемой статьи обратились к соотношению разнообразия таксонов в их иерархии. Предполагается, что на больших массивах данных отношение числа таксонов в ряду «тип — класс — отряд — семейство — род — вид» более или менее постоянно. Нужно сказать, что сам подход не нов: еще в 1976 году А. Н. Голиков заметил, что для нескольких очень разных групп организмов (инфузории, моллюски, млекопитающие) в полулогарифмических координатах связь между рангом таксона и разнообразием линейна, причем углы наклонов прямых близки для разных групп организмов. Ричард Варвик предложил количественный индекс, основанный на соотношении числа таксонов разного ранга (индекс таксономического своеобразия фауны — taxonomic distinctness), и использовал его для выявления возможных источников происхождения локальных фаун гипергалинных озер (Clark, Warwick, 1998, 1999; Warwick et al., 2002).

Для оценки полного видового разнообразия планеты соотношение числа таксонов разного ранга можно использовать в том случае, если верно предположение, что таксоны высших рангов сосчитаны уже все или почти все, а неизвестно только число видов. Авторы проверили это предположение, используя два массива данных — Каталог живых существ (Catalogue of Life), и Всемирный регистр морских видов (The World’s Register of Marine Species). Первый из них содержит около 1,24 млн морских и наземных видов, второй — 194 тысячи только морских организмов, большей частью упомянутых и в первом каталоге.

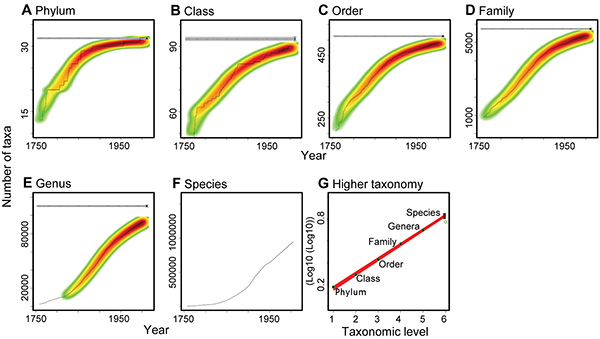

Поскольку для каждого таксона от типа до вида известна дата его описания, легко построить зависимость «накопленное число таксонов — время» и, пользуясь различными способами аппроксимации, найти предел, к которому это число стремится. Как видно из рис. 2, A–F, в царстве животных графики для высших таксонов (от типов до семейств) близки к насыщению, и, экстраполируя их, можно найти предел функции — ожидаемое полное число таксонов данного ранга. Не получается это только для видов — график накопленного количества видов последние полтора века линейно устремлен в бесконечность.

Чтобы найти предел числу видов, авторы рассчитали связь между числом таксонов высших рангов и числом видов. Разные модели аппроксимации для высших таксонов данных дают слегка различающиеся результаты, поэтому авторы брали среднее из полученных результатов и получили семейство линий, довольно близко совпадающих друг с другом (рис. 1, G). Первые пять точек на графике — это пределы функций, описывающих увеличение числа таксонов во времени, а шестая точка — ожидаемое число видов животных на планете.

Интересные данные приводятся в дополнительных материалах к обсуждаемой статье. Из них следует, что предложенный метод дает удовлетворительные результаты для эукариот (лучше всего — для царства животных, хуже всего — для простейших), но абсолютно неприменим к прокариотам, у которых кривые накопления высших таксонов очень далеки от насыщения.

Авторы оценили разнообразие эукариот планеты в 8,74 (±1,3) млн видов. Из них около 7,7 млн животных, 298 000 растений, 611 000 грибов и 36 400 простейших (рис. 3). Таким образом, сегодня мы знаем «в лицо» около 14% видов, обитающих на Земле. Фауна эукариот Океана изучена на 9%.

Еще один расчет, сделанный авторами: при сохранении современных темпов описания новых видов выявление полного видового состава наших соседей по планете займет 1200 лет и потребует усилий 303 000 специалистов-систематиков.

Источник: Camilo Mora, Derek P. Tittensor, Sina Adl, Alastair G. B. Simpson, Boris Worm. How many species are there on Earth and in the Ocean? // PLoS Biology, 2011. 9(8): 1-8.

Дополнительная литература:

1) А. Н. Голиков. 1976. О количественных закономерностях процесса дивергенции. Гидробиологические исследования самоочищения водоемов. Л. ЗИН. С. 90–97.

2) Clarke K. R., Warwick R. M. 1998. A taxonomic distinctness index and its statistical properties // J. appl. Ecol. V. 35. P. 523–531.

3) Clarke K. R., Warwick R. M. 1999. The taxonomic distinctness measure of biodiversity: weighting of step lengths between hierarchical levels (PDF, 875 Кб) // Mar. Ecol. Prog. Ser. V. 184. P. 21–29.

4) Greater Mekong — New species discoveries 2008. WWF 2008.

5) Warwick R. M., Dexter D.M. & B. Kuperman. 2002. Freeliving nematodes from the Salton Sea. Hydrobiologia, 473: 121–128.

См. также:

1) Почему в Амазонии так много видов древесных лягушек, «Элементы», 12.07.2011.

2) Вымирание видов из-за уничтожения их местообитаний происходит медленнее, чем ожидалось, «Элементы», 30.05.2011.

3) В поисках универсального закона устройства биологических сообществ, или Почему экологи потерпели неудачу?, «Элементы», 12.02.2008.

4) Почему в тропическом лесу так много видов насекомых?, «Элементы», 06.09.2006.

Вадим Мокиевский

-

Это ведь дебют? Хорошо, что увеличивается число авторов на Элементах, и хорошо, что новые авторы "держат марку".

>и потребует усилий 303 000 специалистов-систематиков

если специалисты промышленности и с/х не "помогут", сократив оную численность :(

Интересно, 9% для океана не так далеки от 14% для суши, хотя океан явно менее "исхожен".-

Спасибо на добром слове. Да, дебют. Надеюсь продолжать.

>если специалисты промышленности и с/х не "помогут", сократив оную численность :(

- помогают, как могут, но это - другие порядки величин. Связанное с человеком вымирание видов на суше - сотни, с учетом неизвестных - может быть, тысячи видов за 200 - 300 последних лет, но даже - не десятки тысяч.

>9% для океана не так далеки от 14% для суши, хотя океан явно менее "исхожен"

- Если коротко, то важны два фактора. Во-первых, мозаичность биотопов на суше много выше, чем в море. В океане мозаичность биотопов заметна на шельфе (до 200 м глубины, примерно) и, меньше, на континентальном склоне; абиссальные равнины, а это - основная площадь дна, по современным представлениям достаточно однороды. Во-вторых, с изученностью морского дна дело не так уж плохо. По памяти: только для изучения микроскопических многоклеточных выполнено более 1500 станций (точек отбора проб) на глубинах более 400 м. Для макроскопических форм и для мелководных районов эта цифра должна быть на порядки выше.

Точных цифр не назову, но некоторые районы, например, шельф Европы, изучены весьма подробно. С другой стороны, есть такие районы, как Индонезия, Новая Гвинея, слабо изученные и чрезвычайно богатые - здесь каждая экспедиция приносит десятки и сотни новых видов.

-

Скажите, нет ли опасности, что виды будут описывать повторно и даже в третий раз?

-

В книге воспоминаний одного очень хорошего зоолога упоминается вскользь, что зоолог-систематик может удержать в памяти порядка тысячи видов, поэтому в бедных видами группах можно успешно заниматься классом или даже типом организмов, а в богатых видами - одним семейством или группой родов. Так оно, примерно и устроено: каждый зоолог-таксономист явялется специалистом в относительно небольшой группе животных и разбирается еще в нескольких или во многих. Вместе систематики формируют профессиональные сообщества, которые, через экспертизу публикаций, обмен коллекционным материалом и т.п. стараются не допускать повторных описаний и других таксономических ошибок. Тем не менее, Вы правы, повторные описания иногда случаются. Например, два зоолога собирали материал в разных районах и одновременно опубликовали описания одного и того же вида в разных журналах. Случай достаточно редкий, но пару примеров я могу вспомнить. Другой вариант - при ревизии какой-то группы несколько видов признаются за один ("сводятся в синонимы", как говорят систематики). Это довольно обычная практика, по мере накопления сведений о изменчивости какого-то вида, два вида, описанные как разные, оказываются лишь вариантами в пределах видовой изменчивости.

-

Про нечеткую систематику наслышан, пусть и не биолог ни разу. Вот пример: живут у меня дома паучки-птицееды. Это уже довольно модное хобби. И вот есть виды типа "Avicularia Sp.peru, Amazonas Purple" и вид "Avicularia Sp.peru", без упоминания про Амазонку ("sp" означает, что систематика не утряслась). Так вот даже если они есть на руках живьём одновременно, ИМХО сложно понять - это один вид, разные виды, и вообще что? Сколько пытался выяснить, все говорят по-разному. И эти виды (если это разные виды) заведомо точно могут скреститься, т.к. видообразование Avicularia идёт полным ходом, да вот вопрос - стоит ли их крестить, или не стоит. Ответа скорее всего не будет. А ещё бывает виды даже между родами перебрасывают с появлением новой ревизии систематики, так что у коллекционеров-разводчиков полный бардак с некоторыми родами; плюс ко всему куча гибридов, полученных в неволе. Да, а ещё бывает что вид один, а у него цветовая морфа (порода) есть - и заметно различаются (как пигмей от скандинава или той-терьер от волкодава); а ещё эти зверюги с возрастом бывает по несколько раз цвет меняют, и очень сильно (упомянутые Авикулярии делают это дважды). Короче, сложно тут всё.

-

В прочтении названия у Вас ошибка: "Avicularia sp." означает "какой-то вид рода Avicularia". "sp." - это "species", дословно - "вид". Такая форма записи означает, что род установлен точно, а в видовой принадлежности есть сомнения, и вид точно не определен. "peru" - не видовое название, а, наверное, страна происхождения данной особи или ее предков, если это - искусственное разведение. Avicularia - большой род, и в Перу встречается далеко не один вид. Последние два слова - тривиальное название, т.е. название, данное любителями, в таксономии оно не используется.

Гибридизация - это далеко не всегда образование нового вида. Межвидовые гибриды у животных встречаются довольно часто, но большинство из них стерильны. Если это виды, а не морфы (различающиеся, например, окраской, формы одного и того же вида). Поэтому в целях таксономии пользуются более консервативными признаками.

-

-

Любопытства людям не хватает, ой как не хватает! У меня в бане в баке с прокипевшей (но остывшей) водой по поверхности бегает крошечное (2 мм) похожее на мокрицу существо. Наверняка новый вид. Только заниматься им лень...

-

Вы совершенно правы, есть многие группы организмов, в которых новые виды можно описывать, не удаляясь от окраин города (практически любого, на выбор).

Дело не в любопытстве, а во времени. Полное таксономическое описание нового вида - это, очень приблизительно, месяц работы, а специалистов-систематиков не слишком много. Так, Ваше описание существа из бани не достаточно полно: нужен рисунок (в деталях) и подробное описание всех существенных признаков (их набор зависит от группы, к которой оно принадлежит), ну и коллекционный экземпляр, лучше - серия.-

как водится тут ещё вопрос материальной заинтересованости учёных-систематиков.

вот назначить награду любому подробно описавшему новый вид(эквивалент средней месячной зарплаты), и сделать каталог доступным аля википедия.. учёных то по-прибавится))

проблемма только в том что и государство на мель сядет..

но при желании осуществть не тяжело, скорее вопрос важности этого дела и приоритеты в изучении проблемм насущных. -

Про удачу в поиске... Вспомнилось, тут пролетала публикация. Мальчик 7 лет, сын антрополога, нашел ценнейший череп ну ооочень древнего человека. Случайно скорее всего. Полагаю, проблема не в том, что такие вещи редки, а в том, чтобы выделить из мусора и доказать что это не мусор - тут талант помноженный на знания нужен.

-

Интересно, а в каком объеме авторы понимали группы хромистов и протозоа? Вот инфузории - это хромисты (куда их переместил в 2010 г Кавалье-Смит) или протозоа?

-

В базе ITIS (в тексте цитируется как Catalogue of Life) на 2011 год инфузории - тип Ciliophora среди Protozoa, как и в WoRMS. Авторы использовали базы данных по состоянию на 2006 г. Сами авторы, очевидно, понимают опасности работы с очень большими базами, в том числе и те, которые связаны с разным пониманием объема таксонов (они ссылаются в тексте, как раз, на неопределенность Protozoa и Chromista). Поэтому они довольно подробно анализируют чувствительность модели к изменениям числа высших таксонов. По их расчетам (Fig 3 в тексте статьи) получается, что модель выходит за 95% доверительный интервал только при изменении числа типов на 50%.

Что касается прокариот, то я не понимаю, зачем авторы привели какие-то цифры. Из графиков в приложении (fig. S1, открывается по ссылке, свободно) видно, что для прокариот метод не работает, и авторы сами об этом пишут в тексте.

Последние новости