Новый природный феномен в зоне вечной мерзлоты

Марина Лейбман, Александр Кизяков

«Природа» №2, 2016

Наша статья посвящена новому мерзлотному явлению, обнаруженному в тундре Центрального Ямала и названному воронкой газового выброса [1]. Но рассмотрение основной темы мы начнем издалека, с общих вопросов динамики тундровых ландшафтов, связанной с существованием зоны вечной мерзлоты — криолитозоны — и ее реакцией на колебания климата.

Динамика тундровых ландшафтов

Тундровые ландшафты считаются крайне ранимыми, чувствительными к любым нарушениям (как техногенным, так и природным) и медленно восстанавливающимися. Несмотря на кажущуюся однородность тундры, которая представляется сторонним наблюдателям сочетанием болот и кустарников и полным отсутствием леса, тундровые ландшафты весьма неоднородны. И особенно это характерно как раз для Центрального Ямала, отличающегося расчлененным рельефом, разнообразным составом пород и их сложным криогенным строением (формами включений льда в мерзлую породу). Неоднородность внутреннего геологического и криогенного строения приводит к неоднородности почвенного и растительного покровов. Активно развивающиеся в естественных и техногенно нарушенных условиях криогенные процессы существенно преображают во времени облик тундры, который для разных ландшафтов меняется в разной степени и даже в разном направлении. Например, на фоне преобладания процессов деградации мерзлоты наблюдается также ее новообразование.

На Центральном Ямале близко (и не очень) к поверхности залегают так называемые пластовые льды большой мощности (от нескольких до двух-трех десятков метров) и протяженности (от сотен метров до километров). Весьма распространены также сильнольдистые горные породы, в которых до 80% объема составляет лед (рис. 1, 2). Именно высокое содержание льда у поверхности вызывает наибольшие риски в условиях климатического потепления. Таяние подземных льдов приводит к образованию отрицательных форм рельефа. Наблюдается коренное преобразование ландшафта: изменяются увлажнение, состав и структура слагающих пород, происходит смена растительных ассоциаций и мерзлотных условий (льдистости, температуры пород и глубины сезонного протаивания).

Рис. 2. Схема распространения и мощности пластового льда в районе месторождения, построенная на основе анализа карт и аэрофотоснимков и калиброванная по данным бурения [3]. 1 — индексы выделенных природно-территориальных комплексов, 2 — скважины, пробуренные Всероссийским научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной геологии, 3–5 — глубина залегания пластовых льдов: 3 — менее 5 м, 4 — от 5 до 10 м, 5 — более 10 м.

Если рассматривать только повышение температуры воздуха — ведущий современный фактор, приводящий к изменению тундрового ландшафта, — то необходимо учитывать, что повышение температуры многолетнемерзлых пород (переход ее через 0°С означает деградацию мерзлоты) отстает от повышения температуры воздуха. Такое отставание определяется отсутствием однозначной линейной зависимости между этими параметрами. Снижение мощности снежного покрова и утолщение почвенного и напочвенного растительного покровов в отдельные годы снижает температуру пород, а в целом уменьшает воздействие потепления климата.

Возможно, еще более важна зависимость глубины сезонного протаивания от динамики климата. Именно увеличение глубины протаивания приводит к вытаиванию подземного льда и формированию принципиально новых ландшафтов. Основное влияние на глубину сезонного протаивания оказывает летняя температура воздуха. Говоря же о потеплении климата, учитывают и зимние температуры, повышение которых зачастую более значительно, чем летних. И, что не менее важно, утолщение органогенного горизонта (мха, торфа, почвы), вызванное потеплением [4], снижает глубину сезонного протаивания, поскольку увеличивает слой теплоизоляции, ограничивая поступление тепла вглубь пород.

Однако все вышесказанное не умаляет значения криогенных процессов в формировании новых тундровых мерзлотных ландшафтов, а лишь показывает их реальную роль и потенциальную опасность. Почему все же криогенные процессы активизируются в последние годы? Это можно объяснить тем, что на фоне общего повышения температуры пород и малой изменчивости глубины протаивания случаются годы экстремального потепления воздуха, при котором уже наблюдаются и более высокие температуры пород самых верхних горизонтов, и углубление сезонного протаивания, значительно превышающее средние значения. Нарастание бронирующего мерзлоту растительного покрова длится годами и десятилетиями, а тепловые экстремумы наблюдаются раз в несколько лет, и именно они находят слабые места на поверхности, где ландшафты наиболее чувствительны к изменениям.

Термокарст и термоденудация

Рис. 3. Формирование термокарстового озера на полигоне Васькины Дачи на Центральном Ямале. Здесь и далее (кроме особо отмеченных) фото М. О. Лейбман

Термокарст и термоденудация — процессы, связанные с вытаиванием подземного льда. Первый протекает в бессточных условиях и сопряжен с накоплением воды, образовавшейся при протаивании мерзлых пород и льда, и возникновением озера (рис. 3). Второй наблюдается на склонах, когда излишек воды вместе с переувлажненными протаявшими породами стекает вниз по склону, образуя потоки разжиженных пород — криогенные оползни течения. В результате формируются полузамкнутые вогнутые депрессии — термоцирки (рис. 4).

Рис. 4. Термоцирки на полигоне Васькины Дачи. Слева — термоцирк, образовавшийся в 2012 г. при вытаивании пластового подземного льда; справа — с залегающим близко к поверхности пластовым льдом (фото Ю. А. Дворникова)

Для обоих процессов необходимо, чтобы лед или сильнольдистые породы оказались в зоне протаивания. Кроме того, для начала термокарста нужно, чтобы происходило многолетнее протаивание, т.е. средняя годовая температура пород должна перейти через 0°С. На Центральном Ямале термокарст в естественных условиях распространен ограниченно, поскольку тренд потепления наложен на низкие температуры пород, характерные для этой территории. Другое дело — термоденудация. Она сопровождается постоянным удалением протаявшего материала и, тем самым, выходом мерзлых пород и льда на поверхность. Для продолжающейся термоденудации достаточно, чтобы неглубоко залегающие сильнольдистые породы или лед оказались в зоне сезонного протаивания.

Какие же климатические изменения позволяют нам правильно оценить причины активизации криогенных процессов, связанных с вытаиванием подземного льда на Центральном Ямале, особенно в последние годы? Помимо многолетнего повышения температуры пород, которое, по данным метеостанции Марре-Сале, на западном побережье Центрального Ямала за последние 14 лет составило 2,3°C, наблюдался и резкий экстремум повышения температуры в 2012 г. (рис. 5). Именно тогда активизировались процессы термоденудации и образовался ряд термоцирков, более характерных для морского побережья. Эти процессы в глубине суши до 2012 г. проявлялись крайне редко. Экстремальные повышения температуры воздуха и глубины сезонного протаивания запустили термоденудацию на Центральном Ямале, для которого характерен сильно расчлененный рельеф. Именно этот процесс стал наиболее ярким откликом тундровых ландшафтов на потепление.

Рис. 5. Температура воздуха за 1993–2015 гг. по данным метеостанции Марре-Сале (вверху). Тренд за 23 года составил 1,8°С. Изменение средних, максимальных и минимальных глубин сезонного протаивания за те же годы по данным мониторинга на геокриологическом полигоне Васькины Дачи (внизу). Стрелками показаны выраженные экстремумы, средние значения не имеют четкого тренда

Но, кроме того, еще одно явление возникло как реакция на потепление климата и произошедшее (хотя и с запозданием) повышение температуры пород. Это Ямальская воронка и другие воронки, обнаруженные примерно в то же время в разных районах севера Западной Сибири.

История изучения Ямальской воронки

Обнаруженная осенью 2013 г. на Центральном Ямале воронка образовалась в результате нового, ранее не наблюдавшегося процесса. Его можно рассматривать как реакцию криолитозоны на изменение ее теплового состояния, приводящее к высвобождению газа (в том числе в форме реликтовых газогидратов) из верхних горизонтов многолетнемерзлых пород через участки с высоким содержанием пластовых подземных льдов.

Ямальская воронка расположена между побережьем Карского моря и долиной р. Морды-Яха, в 17 км к западу от субмеридионального участка долины (рис. 6) и к югу от Бованенковского газоконденсатного месторождения. Она находится в биоклиматической зоне тундры, подзоне типичных тундр. Равнинная территория здесь расчленена озерами и ручьями. Невысокие холмы окружены пологими склонами, поросшими кустарником ивы высотой до 1,5 м. Район воронки относится к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород с их средней годовой температурой до −7°С и глубиной сезонного протаивания до 1 м. В геологическом разрезе наблюдаются дисперсные породы — от супесей до глин, а также торф. Они содержат значительное количество льда (в частности, мономинеральные прослои толщиной от нескольких метров до более чем 20).

Рис. 6. Ямальская воронка газового выброса. Слева — ее положение на карте, справа вверху — вид с вертолета 16 июля 2014 г. и размеры кратера, внизу — вид с вертолета 31 августа 2015 г. Фото А. И. Кизякова

Для изучения воронки были организованы рекогносцировочные исследования. 16 июля 2014 г. провели ее первое обследование, которое длилось несколько часов. Экспедиция состояла из пяти человек — журналистки, оператора, спасателя МЧС, археолога и мерзлотоведа. Из оборудования мы взяли GPS-навигатор, газоанализатор, радиометр, рулетку, веревку и фотовидеоаппаратуру. Была измерена воронка, определено повышенное содержание метана и нормальный радиационный фон [1]. 25 августа состоялась вторая, также несколькочасовая рекогносцировка. На этот раз в состав экспедиции вошли еще альпинисты и оператор беспилотника. Мы провели более точные определения размеров воронки. Оказалось, что ее глубина уменьшилась, а на дне накопилась вода, и сформировалось довольно глубокое озеро. Диаметр воронки увеличился за счет интенсивного протаивания и обрушения стенок [5]. В начале октября несколько дней силами специалистов Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН проводились геофизические исследования. Было установлено распределение геофизических полей, интерпретация которых позволила судить о конфигурации пород вокруг воронки, свойствах ее дна, толщины слоя воды и прослоев льда [6]. 8–9 ноября с применением альпинистского оборудования исследовали саму воронку. Ее стенки замерзли, прекратилось таяние и обвал верхнего козырька. Благодаря этому удалось забраться внутрь и провести детальные измерения, геофизические исследования, отобрать образцы. Зимой 2014–2015 гг. обрабатывались космические снимки, по которым определялась примерная дата формирования воронки [7, 8]. В начале осени 2015 г. продолжили работы внутри и вокруг воронки. Проводили новые определения ее размеров и детальные геофизические исследования*, отбирали пробы льда, вмещающих пород и воды внутри и вблизи кратера.

Рис. 7. Видеосъемка дна воронки 16 июля 2014 г., вид сверху (стоп-кадр). В левой части снимка просматривается озеро на дне воронки, в правой — неровность в стенке. Съемка ОГТРК «Ямал-Регион»

Результаты наших обследований можно представить следующим образом. На начало изучения Ямальская воронка представляла собой кратер с почти вертикальными стенками и глубиной, намного превышающей диаметр. В стенках обнажались мерзлые породы с прослоями льда. Верхняя часть разреза представлена сильнольдистыми мерзлыми породами и льдом. В первую рекогносцировку нижнюю часть разреза можно было наблюдать только с помощью видео- и фотосъемки (рис. 7). Там преобладали глины со значительными включениями льда.

Воронка в диаметре не превышала 30 м в верхней части и 25 м в основном стволе. Кратер был окружен бруствером (рис. 8) — неравномерно наваленными холмиками, состоящими из глины, суглинка, супеси и торфа с включениями обломков коренных пород и ожелезнением по трещинам (следами вытаивания прослоев льда). Все это свидетельствовало об образовании воронки при выбросе пород из недр на поверхность, а не в результате термокарста (проседания) или провала булгунняха — бугра пучения с ледяным ядром.

Рис. 8. Бруствер, представляющий собой неравномерные вывалы породы: холмики глины, суглинка, супеси, торфа и пластов дернины

Поскольку на дне воронки скапливается вода, можно полагать, что она не имеет выхода в глубинные слои, а потому предположение о ее возникновении в результате выброса газа с больших глубин маловероятно. Следов деятельности человека в окрестностях кратера также не найдено. Это феномен чисто природного происхождения. Отсутствие следов воздействия высокой температуры и давления отвергает и его импактное происхождение.

Рис. 9. Стенки кратера. Слева — снимок от 16 июля 2014 г. Видны слоистые отложения. Справа — снимок от 25 августа. Слои ориентированы субвертикально, а макрольдистость (объемное содержание видимого льда) превышает 50%

Верхняя наклонная часть воронки сложена высокольдистой толщей, представленной субвертикальными прослоями льда и суглинка (рис. 9). Ниже перегиба, в вертикальных и местами нависающих стенках цилиндрической нижней части, вскрывается залежь льда с редкими вертикальными прослоями включений алевритового состава (рис. 10). В июле 2014 г. на стенках наблюдались сколы и проломы (рис. 11), которые к августу загладились при оттаивании и обвале пород козырька, нависающего над воронкой. Стенки кратера неоднородны, в их нижней части располагается «грот». Хорошо видна зона ячеистого строения, отделенная от остальной части разреза трещиной со смещением и глинкой трения (рис. 12).

Рис. 10 (слева). Крупный план стенки воронки. В вогнутых ячейках прослеживаются вертикальная слоистость и прослои льда. Рис. 11 (справа). Трещины и сколы в верхней части воронки по состоянию на 16 июля 2014 г.

Верхняя часть воронки, непосредственно освещенная солнцем, расширяется с большей скоростью, при этом увеличивается ее наклон. Нижняя же часть, располагающаяся за уступом, почти все время находится в тени и в условиях застоя холодного воздуха. Отступание стенок здесь главным образом определяется размывом струями воды, которые поступают сверху. Дно довольно быстро заполняется водой.

Рис. 12. Стенка воронки с прослоем пузырчатого льда белого цвета (1) и ячеистой зоной (2), отделенной от гладкой поверхности трещинами (3)

Опыт зимних работ на Центральном Ямале показывает, что за зиму 2014–2015 гг. воронка могла полностью заполниться снегом за счет его переноса метелями (рис. 13). Отрыв и падение блоков пород с бровки воронки, таяние мерзлоты и накопление летних и зимних атмосферных осадков должно привести к быстрому (полтора-два года) заполнению воронки и превращению ее в озеро. На конец лета 2014 г. уровень воды внутри воронки находился на глубине около 25 м, а на конец лета 2015 г. — уже в 6–8 м от бровки. Скорость заполнения кратера, с одной стороны, определяется соотношением выпадающих атмосферных осадков и заполнения воронки перевеваемым снегом, а с другой — соотношением объема льда, который вытаивает из стенок, и скорости их отступания (расширения воронки).

Применение дистанционных методов

Когда же возникла Ямальская воронка? Дату ее образования можно определить с помощью анализа космических снимков. Полевые наблюдения в июле 2014 г. позволили предположить, что воронка сформировалась не ранее осени 2013 г. Это следует из характера растительности в зоне выброса (свежие листья ивы пробивались через комья супеси, покрывавшей ветви), а также из состояния пород бруствера (остроугольные «обломки» суглинка и глины не размыты дождями) и стенок воронки (заколы и трещины, не сглаженные потоками, и козырек из дернины, еще нависавший над отверстием). Подобные особенности дают основание сузить временной диапазон образования воронки до осенне-зимнего периода 2013–2014 гг. На космических снимках до 9 октября 2013 г. на месте нынешнего кратера находился бугор. Первый доступный снимок, на котором здесь появилось отверстие, получен 1 ноября 2013 г. Таким образом, по космическим снимкам установлено, что воронка возникла в интервале времени с 9 октября по 1 ноября 2013 г. [7].

По материалам высокодетальной (с разрешением 2,5 м) и сверхвысокодетальной (0,5 м) космических съемок надежно дешифрируются формы рельефа на ключевом участке до и после образования воронки. Использовались космические снимки середины июня 2013 и 2014 гг., полученные в безоблачную погоду (рис. 14). В оба сезона пониженные элементы рельефа и подножия склонов были покрыты нерастаявшим снегом, а в озерах сохранялся ледовый покров.

Рис. 14. Последовательность космических снимков участка воронки до и после (показано стрелкой) ее образования начиная с 01.11.2013 г. Красной линией оконтурен бруствер, желтой — зона обнаружения выброшенного из воронки материала (по разным данным, от 120 до 160 м). Составил Кизяков [7]

Рис. 15. Принципиальная схема развития воронки на разные даты наблюдений. Составил Кизяков [7]

По цифровой модели, построенной по стереопаре снимков WorldView-1 от 09 июня 2013 г., удалось восстановить состояние исследуемого участка до образования воронки. В июле 2013 г. здесь существовал бугор (положительная форма рельефа) диаметром в основании 45–58 м и относительной высотой 5–6 м. Его вершина была покрыта кочками с травянистой растительностью, а у подножия росли кусты ивы. В 2014 г. (как по данным дешифрирования снимков WorldView-1 от 15 июня, так и по результатам полевого обследования 16 июля) диаметр бруствера образовавшейся воронки (по внешней границе выброшенного материала вокруг раструба) составлял 70–72 м (рис. 15). В результате сопоставления цифровых моделей рельефа 2013 и 2014 гг. рассчитаны объем вынесенного материала (частично снесенного бугра и пород, выброшенных из воронки), который составил 11 200 м3, и объем материала, отложившегося по периферии в виде бруствера, — 1940 м3. Последний почти в шесть раз меньше объема образовавшейся формы. Получившаяся разница (9260 м3) представляет собой объем льда, выброшенного из воронки на поверхность и растаявшего весной-летом 2014 г. [8].

Как же изменялись со временем размеры Ямальской воронки? Первоначальный диаметр, определенный при анализе стереопары космических снимков, равнялся 15–16 м в основном стволе и 29–30 м по бровке [7]. Через год, 16 июля 2014 г., он уже составлял 20–25 м и около 30 м соответственно, 25 августа — 25 и 37 м, в октябре — 28 м и 40 м [6]. В сентябре 2015 г. (когда стенки воронки в верхней части стали практически вертикальными) ширина по бровке составила 50–55 м. Глубину до зеркала воды на снимках интерпретировать не удалось из-за полной затененности. Измерения размеченной веревкой 16 июля 2014 г. показали величину более 50 м. Прямые инструментальные измерения в августе и октябре 2014 г. определили глубину воронки в 35 и 25 м соответственно [5, 6].

Исследования в начале сентября 2015 г. свидетельствовали о существенных изменениях размеров воронки, которая расширилась, приобретя цилиндрическую форму с почти вертикальными невысокими стенками. Внизу, на глубине 2–3,5 м, наблюдался пластовый лед (рис. 16).

Гипотеза образования воронки газового выброса

Материалы рекогносцировочных работ легли в основу максимально непротиворечивой гипотезы образования Ямальской воронки. Известно, что верхние 130 м разреза на Ямале загазованы [9, 10]. Как правило, повышенная газация связана с разрезами, содержащими пластовые подземные льды и криопэги (линзы соленых подземных вод с отрицательной температурой) [2]. Мы предполагаем, что повышение температуры воздуха и пород в течение последнего десятилетия (особенно положительный экстремум лета 2012 г.) привело к высвобождению газа (в основном метана) из мерзлых пород и подземного льда, в том числе и из газогидратных скоплений. Этот процесс сопровождался резким повышением порового давления. Такой механизм описан в субаквальных условиях и приводит к образованию покмарков** [11].

Для Ямала вообще и для района воронки в частности весьма характерны круглые озера, переуглубленные в центре. Считалось, что эти озера имеют термокарстовый генезис и связаны с вытаиванием мощных пластов подземного льда. Поскольку обрушение стенок воронки в верхней части привело к расширению отверстия, уменьшению его глубины и в конечном счете к возникновению озера, возможно, и другие озера Ямала, образовавшиеся в термический оптимум голоцена, которые ранее считались термокарстовыми, на самом деле представляют собой следствие процесса газового выброса. Этим объясняется специфическое строение дна таких озер: глубокая центральная часть и мелкий шельф, хорошо различимые на космических снимках и фотографиях, сделанных с вертолета (рис. 17).

Рис. 17. Глубокое круглое озеро на Центральном Ямале. Фото с вертолета

***

Итак, на наш взгляд, особую роль в формировании воронки газового выброса сыграл не только тренд повышения температуры пород, но и экстремум 2012 г. Скорее всего, этот экстремум не последний и образование подобных воронок может происходить в будущем при подходящих геологических и мерзлотных условиях (наличии газонасыщенной мерзлой толщи, пластовых льдов и экстремумов климатических колебаний) и на других территориях. Это явление, тем самым, должно рассматриваться как геологический риск.

Дистанционные материалы и полевые наблюдения говорят о возникновении воронки на вершине бугра специфической формы на периферии частично спущенного озера. Обнаружение подобных бугров может считаться наиболее вероятным признаком образования воронок, и районы их встречаемости должны стать объектами первоочередного исследования.

В связи с широким распространением подземного пластового льда и газосодержащих пород как условий образования новых форм в криогенном рельефе, воронки газового выброса будут возникать на соответствующих участках тундрового ландшафта. При исследованиях, которые должны проводиться на высоком научном уровне, с применением новых современных методов, формирование таких воронок можно будет предсказать и закартировать.

Полевые обследования воронки газового выброса на Центральном Ямале были организованы по поручению губернатора ЯНАО Д. Н. Кобылкина, НП «Российский центр освоения Арктики» (директор В. А. Пушкарев), Департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО (директор А. В. Мажаров) и Департаментом по науке и инновациям ЯНАО (директор А. Л. Титовский).

* Anna Liesowska. Danger of methane explosions on Yamal Peninsula, scientists warn // The Siberian Times. 22 сентября 2015.

** Покмарки — округлые углубления в рельефе дна (в том числе и газогидратоносные), формирование которых связано с разгрузкой газонасыщенных флюидов.

Литература

1. Лейбман М. О., Плеханов А. В. Ямальская воронка газового выброса: результаты предварительного обследования // ХолодОК. 2014. Т. 2. № 12. С. 9–15.

2. Стрелецкая И. Д., Лейбман М. О. Криогеохимическая взаимосвязь пластовых льдов, криопэгов и вмещающих их отложений Центрального Ямала // Криосфера Земли. 2002. Т. 6. № 3. С. 15–24.

3. Хомутов А. В., Лейбман М. О., Андреева М. В. Методика картографирования пластовых льдов Центрального Ямала // Вестник Тюменского государственного университета. Науки о Земле. 2012. № 7. С. 76–84.

4. Walker D. A., Leibman M. O., Epstein H. E. et al. Spatial and temporal patterns of greenness on the Yamal Peninsula, Russia: interactions of ecological and social factors affecting Arctic NDVI // Environ. Res. Lett. 2009. № 4. DOI: 10.1088/1748-9326/4/4/045004

5. Богоявленский В. И. Угроза катастрофических выбросов газа из криолитозоны Арктики. Воронки Ямала и Таймыра // Бурение и нефть. 2014. № 9. С. 13–18.

6. Эпов М. И., Ельцов И. Н., Потапов В. В. и др. Бермудский треугольник Ямала // Наука из первых рук. 2014. Т. 59. № 5. С. 14–23.

7. Leibman M. O., Kizyakov A. I., Plekhanov A. V., Streletskaya I. D. New permafrost feature — deep crater in Central Yamal, West Siberia, Russia, as a response to local climate fluctuations // Geography, Environment, Sustainability. 2014. V. 7. № 4. Р. 68–80.

8. Кизяков А. И., Сонюшкин А. В., Лейбман М. О. и др. Геоморфологические условия образования воронки газового выброса и динамика этой формы на Центральном Ямале // Криосфера Земли. 2015. Т. 9. № 2. С. 15–25.

9. Чувилин Е. М., Якушев В. С., Перлова Е. В. и др. Газовая компонента толщ мерзлых пород в пределах Бованенковского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал) // Докл. АН. 1999. Т. 369. № 4. С. 522–524.

10. Якушев В. С. Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне. М., 2009.

11. Hovland M., Gardner J. V., Judd A. G. The significance of pockmarks to understanding fluid flow processes and geohazards // Geofluids. 2002. № 2. Р. 127–136.

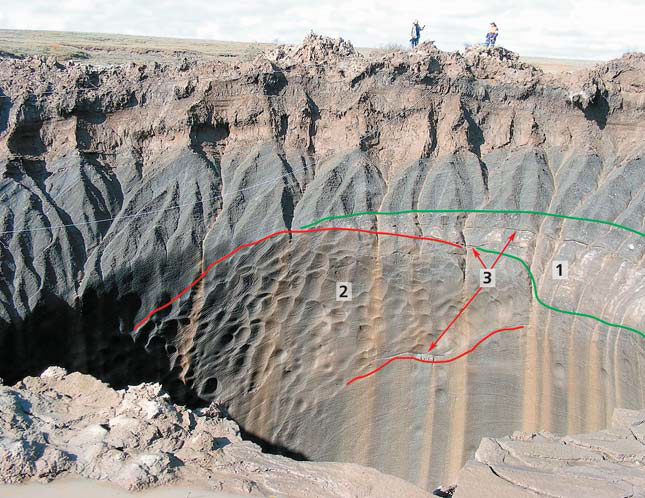

Рис. 1. Реальный разрез через Бованенковское месторождение [2]. 1 — песок, 2 — глина, 3 — супесь, 4 — пластовый лед, 5 — криопэги установленные, 6 — криопэги предполагаемые. На схеме приведены генезис и возраст отложений.