Небывалое бедствие в селе Кашкаранцы

Андрей Никонов,

доктор геолого-минералогических наук, Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН (Москва)

«Природа» №1, 2015

В 2014 г. в «Природе» (№ 5, с. 74–77) была опубликована интригующая статья В. Я. Евзерова «Ужасное событие, случившееся в 1888 году в селе Кашкаранцы». И по сообщаемому факту и по значимости вопроса о цунами в Белом море (учитывая современное значение этого внутреннего бассейна России на Европейском Севере) статья должна привлечь внимание читателей. Я же откликнуться на нее обязан, поскольку проблемой возникновения цунами во внутренних бассейнах Евразии, в том числе севера России, как и изучением сильных землетрясений, занимаюсь давно и профессионально.

Евзеров обнаружил и обнародовал первоисточник сведений, а именно, корреспонденцию из села Кашкаранцы, вышедшую спустя всего неделю после самого события в газете «Архангельские губернские ведомости»*. Это позволило положить все дальнейшее изложение на твердую фактическую основу. В работах по исторической сейсмичности и проявлениям цунами такое далеко не всегда осуществляется. Не повторяя опубликованного в «Природе» сообщения, выделим основные факты и сопоставим их с дополнительными признаками и моими соображениями. Феномен того заслуживает.

Документальная основа

В одном пункте, на северном берегу Кандалакшского залива Белого моря, в местной небольшой бухте, ночью совершенно внезапно произошло мощное и очень продолжительное надвигание ледяного припая на берег в полосе длиной 850 м и шириной около 65 м (Евзеров говорит о ширине 150 м). Ледяные торосы при высоте самого участка (полуострова) над уровнем высокого прилива всего 3,6 м вздыбились на 11–17 м (!). Указанная величина вызывает сомнение. Не вкралась ли здесь ошибка? В то время вместо метров вполне могли пользоваться аршинами.

Из 25–30 домов селения Кашкаранцы шесть были уничтожены вместе с имуществом, снесены 27 амбаров с припасами, сараи со снастями и частично со скотом и 11 бань. Потеряно 40 малых судов. Общий убыток превысил 4100 тогдашних рублей. Ничего подобного на берегах Белого моря ни раньше, ни потом никогда не отмечалось.

Сразу обратим внимание на «детали», опубликованные в 1888 г. и приведенные Евзеровым. В январскую ночь, в 4 часа, жители услышали (в деревянных рубленых избах!) шум, а затем сразу грохот, который был настолько сильным, что заставил их выбежать из домов, стоявших лишь на 3–4 м над ур. м. Люди в непосредственной близости увидели надвигавшуюся ледяную стену всего за несколько минут до того, как громадное количество льда стало наваливаться на берег и крушить все на своем пути.

Исключительное событие у села Кашкаранцы вскоре получило отражение и в научной литературе (выписка в папке «Цунами» хранится мною несколько десятилетий). Эпизод включен и в обширную работу В. Фауссека [1, с. 74–75], нередко цитировавшуюся прежде, поскольку опубликована она в основном географическом издании того времени. Автор почти дословно пересказал сообщение Лугового со слов местных жителей, но само событие не анализировал. Важно, однако, что о случившемся узнал большой круг естествоиспытателей. Само собой разумеется, что напор льда тогда не соотносился с цунами даже в научных статьях, ибо если о цунами и знали, то никак не применительно к внутренним бассейнам России. Я впервые интерпретировал этот случай как проявление сильного цунами, но публикация осталась невостребованной [2].

Толкование и объяснение

Фауссек заключил отрывок о событии в Кашкаранцах словами: «Я привожу здесь этот случай как хорошую иллюстрацию той огромной механической силы, которою обладает прибрежный лед на Белом море под влиянием волнения и ветра» [1, с.75]. На указание очевидцев об отсутствии волнения и ветра автор, повидимому, не обратил внимания — настолько велико было у естествоиспытателей XIX в. убеждение, что других причин просто не существует. Можно вспомнить, что даже во второй половине XX в. крупнейший отечественный геолог Д. В. Наливкин «наводнение» на Соловецких о-вах в 1635 г. отнес за счет бури [3]. Однако о буре в данном случае не могло быть и речи, на что указывали прямые свидетельства о тихом ветре; внезапность, великая скорость и мощь нахлынувших водных масс и запредельное, небывалое взгромождение ледовых торосов**. А вот при цунами зимой подобное известно. Например, на Камчатском п-ове в 1923 г. при очень сильном землетрясении и цунами в устье р. Камчатки, а также в Ревельской (Таллинской) бухте при слабом землетрясении 1869 года***.

С моей точки зрения, трудно найти иное объяснения событию, кроме как признать его цунами. А «вероятная причина происшествия» — конечно же, землетрясение. Гул, переходящий в грохот, как известно сейсмологам, нередко ему предшествует и сопровождает. Вполне естественно принять такой сценарий и в данном случае. Однако аргументы в пользу землетрясения, строго говоря, не приводятся. В газетном сообщении говорится не о гуле, а о неожиданном, совершенно необычном для местных жителей «глухом шуме, который перешел вдруг в грохот». Такие звуки могло произвести движение мощного водного вала, а грохот возник уже при его накате на кромку ледяного прибрежного припая и крушении последнего. В этой ситуации принимать глухой шум, перешедший в грохот, за подземный гул от дальнего землетрясения нет достаточных оснований. Так что надежного свидетельства землетрясения мы в данном случае не имеем. Нужны независимые аргументы в пользу его возникновения и принятия за причину цунами.

Историческая аналогия

Одним из косвенных аргументов может послужить аналогия, причем не далекая, а всего примерно 50-летней давности. Речь идет о землетрясении в западной части Кандалакшского залива, зафиксированном 20 мая 1967 г. несколькими сейсмическими станциями и очевидцами [4–6]. Интенсивность сотрясения, эпицентр которого располагался под дном залива, составила V–VI баллов, а магнитуда (по уточненным данным) равнялась 4,1 (±0,2). Колебания ощущались на довольно значительной площади, хотя событие относится к умеренно слабым. Тем не менее оно сопровождалось значительным цунами. Сохранилось сообщение очевидца: «Я услышал непродолжительный гул [вот и гул! — А.Н.] и принял его за звук низко летящего тяжелого самолета. После этого почти сразу раздалось два подземных толчка, один за другим... Весь дом содрогнулся... я слышал скрип, дребезжание стекол, звон посуды внутри дома [респондент находился на террасе. — А.Н.]... Толчки были ощутимы повсеместно, но более сильными они были, по рассказам, в поселках, ближе всего находившихся к Белому морю. На одном из островов Чупинского архипелага находился лесозавод Кереть. Так вот оттуда ребята рассказывали, что была во время толчков сильная волна на море, и большие тяжелые деревянные рыбацкие лодки повыбрасывало на берег»****.

Специальные обследования последствий в то время не проводились. Тем не менее описывается не что иное, как цунами, которое возникло, без сомнения, в результате землетрясения с эпицентром под дном Кандалакшского залива, всего в 30 км к северу от пос. Кереть [7]. В Чупской губе, открытой устьем в сторону эпицентра, волна обязательно должна была увеличить свою высоту и, возможно, скорость. Тяжелые лодки в указанном месте могли выбрасываться на берег при высоте волны не менее 1,5–2 м. Возникновение столь значительного (в благоприятных условиях) цунами в 30–35 км от эпицентра (где интенсивность едва могла превысить V баллов) весьма показательно. Этот пример может рассматриваться как своего рода эталон. Он с достаточной определенностью показывает реальность образования во внутренних водоемах цунами интенсивностью 2–3 балла (по 5-балльной шкале) не только при землетрясениях силой ≥VIII баллов, но и при толчках с эпицентральной интенсивностью даже V–VI.

Опыт детального анализа ситуации

В условиях ограниченной информации о самом событии особое значение приобретает анализ деталей сообщения, а также привлечение разнообразных природных сведений по району. Это касается и наземных, и подводных условий. Сосредоточимся на нескольких вопросах, обычно встающих при исследовании цунами, в том числе исторических.

В 1888 г. зимой в малом заливе у пос. Кашкаранцы на северном берегу Кандалакшского залива накат цунами поднял ледяной припай и набросил его на берег к самому селению. Напор на площадку высотой 3,6 м с нагромождением торосов до 11–17 м вызвал сдвиг, раздавливание, перемещение свободно лежавших на берегу карбасов по горизонтали до 60 м, разрушение бревенчатых бань, сараев, изб. В данном случае важно, что перемещение деревянных судов и построек льдом (при цунами!) произошло с преодолением уступа низкой (около 2 м над уровнем высшего прилива) террасы и выходом на следующую 3,6-метровую, обжитую и никогда не заливавшуюся. Возраст ее определяется как поздний голоцен (не менее 2–3 тыс. лет).

Для лучшего понимания эффектов возникшей в ту ночь чрезвычайной природной ситуации целесообразно обратиться к гидрографическому описанию небольшого мыса и обрамляющих его двух заливов: «Губы Кашкаранцы (Захребетная) и Червяная — это небольшие заливчики. Они обсыхают при отливе [высота прилива здесь обычно 2 м. — А.Н.], грунт в них каменистый, так что они не могут служить убежищем при береговых ветрах на полой воде» [7, с. 147–148]. На крупной топографической с батиметрией карте отчетливо выделяется полоса песчано-каменной осушки шириной 0,5±0,1 км и далее от берега пологий (1,2°) подводный склон шириной 1–1,5 км с постепенным увеличением глубин от 2 до 20 м [8]. В таких условиях (при обычном ветровом нагоне даже во время прилива) движущийся с запада (вдоль местного берега) или с западо-юго-запада (под косым углом) водный вал со льдом задерживался бы на мелководье или на каменистом дне далеко от заливчика в Кашкаранцах. Для того чтобы преодолеть (одним приступом) столь длинное мелководье, водная масса должна, во-первых, сильно возрасти в высоту, а во-вторых, увеличить скорость распространения. На однообразном на протяжении 10 км мелководье (глубиной 1–5 м) перед бухточкой Кашкаранцы так произойти не могло. Но такое возможно при накате цунами на берега.

Если бы волна двигалась с запада, вдоль северного берега Кандалакшского залива, ей пришлось бы непрерывно взламывать припай, т. е. все время создавать грохот. При этом она теряла бы мощность, и без того невеликую на сплошном мелководье. Сильный напор ледяных торосов на заселенную площадку в течение 3,5 ч (уже без грохота?) при отсутствии соответствующего ветра мог быть обусловлен только накатом нескольких (с промежутками) цунами.

Обратившись к батиметрической карте Кандалакшского залива и цифровой модели рельефа дна Белого моря [9], мы обнаруживаем, что к югу и западу вдоль северного берега тянется полоса с незначительными, всего несколько метров глубинами. Затем происходит постепенное углубление до 20–50 м в зоне шириной до 10 км. Наиболее выразительный рельеф дна — узкий (всего 2 км) крутой склон протяженностью около 80 км — наблюдается в 15–30 км от Кашкаранцев, между изобатами 100 и 150 м, в западо-северо-западном направлении от траверса села до п-ова Турий. И только в этой зоне прослеживается наиболее контрастное среднеквадратическое отклонение от общего уклона дна во всей северной части Кандалакшского залива. Несомненно, это линеамент, маркирующий северный, заведомо тектонический борт главного бассейна Кандалакшского грабена. Именно здесь мог находиться источник мощного водного возмущения (если, согласно классической модели океанских цунами, принимать вертикальные сейсмические подвижки на дне бассейна за их причину). Подводный разлом вдоль юго-западного борта основного бассейна Кандалакшского грабена располагается слишком далеко, чтобы считаться претендентом в выборе источника возможных сейсмических и водных аномалий.

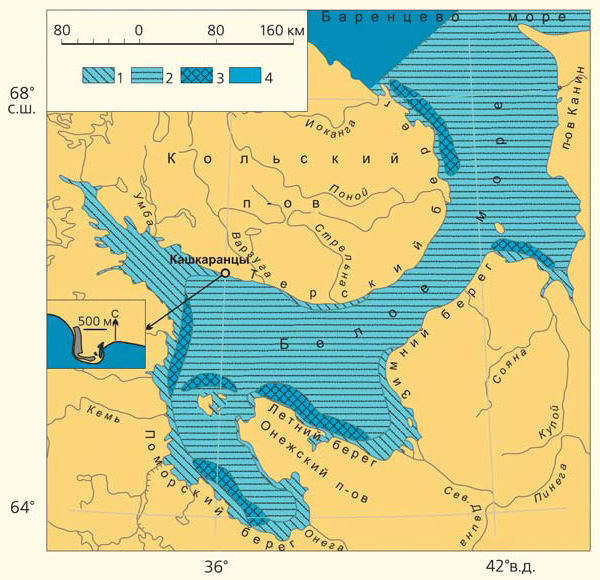

Фрагмент карты цифрового рельефа Белого моря [9] с местом наблюдавшегося события 5 января 1888 г. Желтым обозначен сектор вероятного прихода цунами. Стрелки показывают крупный подводный уступ (возможно, активный разлом)

Об очаге возмущений

Чтобы выяснить, где мог находиться очаг цунами (землетрясения?), уточним направление прихода ледяной стены. Местные жители указывали надвигание льда с северо-запада, то же повторил и Евзеров [10]. Но такое направление принять за действительное трудно, поскольку западнее поселения береговая линия на расстоянии не менее 10 км протягивается широтно, а северо-западнее лежит материк. Или автор газетной заметки 1888 г. спутал (западо-северо-запад с западо-юго-западом), или жители села не очень точно ориентировались, принимая местное направление таким же, как общее простирание северного Кандалакшского побережья. Возможно также, что за направление движения льда (водного вала) жители принимали направление «тихого северо-западного ветра», что, однако, никак не связано одно с другим. К селу Кашкаранцы волны могли подходить с запада или с западо-юго-запада. На этом направлении никаких препятствий для прямого распространения волн цунами нет. Контуры береговой линии, гипсометрия прибрежья (глубины ниже уровня воды, высоты надводья, наличие рельефной ловушки для воды со льдом), так же как и ориентация фронта волны относительно берега, — все это имеет первостепенное значение для распространения и параметрических характеристик цунами. В конкретной местной ситуации все условия были благоприятны для проявления цунами в заливе Кашкаранцы.

Остается вопрос, соотносить ли цунами в Кашкаранцах с землетрясением (серией толчков) или со спонтанным подводным оползнем? Вообще говоря, возможны оба варианта. Но есть аргументы в пользу одного из них. Прежде всего, долгий (3,5 ч) период надвига льда вынуждает предполагать длительное действие причины. Малый оползень (от слабого землетрясения) не мог вызвать столь мощного напора воды со льдом на берег. При отсутствии ветра событие предпочтительнее расценивать как следствие серии толчков, нежели серии спонтанных подводных оползней.

Таким образом, намечаются геоморфологические (а по существу, тектонические) предпосылки, чтобы признать причиной водного возмущения землетрясение. В пользу такого решения склоняет и длительность водных возмущений, поскольку она позволяет допустить несколько сейсмических событий в очаге (нескольких фаз разрывообразования на дне), т. е. серии толчков (или афтершоков).

О сильных землетрясениях в Кандалакшском заливе

Прямым подтверждением существования очагов мощных землетрясений с образованием крупных разрывов и смещений в скальных породах (сейсмодислокаций) в Кандалакшском заливе служат недавние исследования. А. В. Мараханов и Ф. А. Романенко зафиксировали свежие сейсморазрывы, уходящие под воду на островах, в западной части залива, в районе шхер [11]. Они также определили возраст последних крупных сейсмических событий с эпицентрами вблизи о. Великий и пролива Великая Салма — 500 и 1800 лет назад соответственно. Структурно-тектоническая основа для локализации очагов сильных землетрясений в акватории Белого моря теперь, с использованием цифровой модели рельефа дна, открывает перспективы собственно сейсмотектонических исследований [9, 12].

Нельзя пройти мимо и недавно обнаруженных в шхерах на дне Кандалакшского залива фактов. С помощью высокоразрешающих геофизических методов в нескольких пунктах выявлены так называемые гравититы, т. е. подводные оползни, в том числе и мощные серийные [13]. Ряд признаков достаточно уверенно связывается с местными землетрясениями, тем более что на том же участке установлены недавние сильные события и другими независимыми исследователями [11].

Некоторые обобщения

Итак, при имеющемся объеме знаний приходим к наиболее вероятному заключению: водное возмущение в Кашкаранцах в 1888 г. могло быть порождено подводным оползнем. Но если даже это и так, то первичной причиной все же оправдано считать землетрясение.

О распространении цунами вдоль северного берега, так же, как и о сотрясениях вдоль него, сведений не появилось. Поэтому наши соображения вынужденно ограничиваются только мысом с поселением и малой, открытой к западо-юго-западу бухтой. Как мы уже уточняли, Евзеров считает высоту цунами (в бухте) около 3,6 м (высота застроенной площадки). Эта величина, видимо, близка к действительности, но приниматься она, скорее всего, должна с вероятностью ошибки, равной половине значения (±1,8 м). Для оценки неточности определения необходимо учитывать две особенности события.

Во-первых, поскольку напор льда в целом продолжался 3,5 ч, необходимо допустить, что за такой промежуток времени возникло не одно цунами, а несколько. Однако оценивать можно только наивысшую волну, а ею вовсе не обязательно была первая. Если так, то и высокие торосы, образовавшиеся во второй половине временного интервала, могли стать преградой для последующих волн, даже если они были выше жилой площадки. Во-вторых, напор льда выше уровня прилива, с самого начала дошедший до судов на берегу, бань и сараев с рыболовными снастями, нельзя не признать аргументом в пользу высоты первой волны не менее 2 м над уровнем максимального прилива.

Ныне мы знаем на Белом море помимо цунами 1888 и 1967 гг. еще несколько даже более мощных исторических цунами в 1627 и 1635 гг. Статью 2008 г. (когда еще не были известны все приведенные данные по специальным исследованиям сейсмодеформаций и палеоземлетрясений) я закончил следующими словами: «Судя по расположению эпицентров и силе землетрясений 1542, 1627 и 1911 гг., они могли породить сильные цунами на берегах Белого моря... Так или иначе, есть основания полагать, что цунами высотой 1–3 м могут на беломорских берегах возникать не реже одного раза в 100–200 лет. И с этим природным явлением теперь необходимо считаться» [2]. Ныне этот вывод получает значимые подкрепления. Пора начинать исследования палеоцунами на берегах Белого моря. На этом пути нас ожидают важнейшие открытия, новые геодинамические и сейсмологические решения.

* Луговой М. Катастрофа в селе Кашкаранцах Кольского уезда // Архангельские губернские ведомости. Отдел неофициальный. 1888. № 14. С. 4–5.

** См. Никонов А. А. Древнее цунами на Соловецких островах // Природа. 2007. № 9. С. 33–40.

*** См. Никонов А. А. Цунами? В Ревеле? // Природа и свет. 2011. № 7. С. 64–66.

**** Балаганский В. В. Что я знаю о землетрясении в Кандалакшском заливе в мае 1967. Памятная записка от 28 апреля 1988 г. (архив А. А. Никонова).

Литература:

1. Фауссек В. Материалы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море и на Мурманском берегу // Зап. Имп. Русского геогр. общ-ва по общей географии. Т. XXV. № 1. СПб., 1891. С. 1–96.

2. Никонов А. А. Землетрясения и цунами в Беломорском бассейне // Всероссийская конференция с международным участием «Северные территории России: проблемы и перспективы развития», 23–26 июня 2008 г. Материалы конференции. Архангельск, 2008. CD-ROM.

3. Наливкин Д. В. Ураганы, бури, смерчи. Л., 1969.

4. Никонов А. А. Макросейсмическая характеристика землетрясений ХХ века в восточной части Балтийского щита // Белорусский сейсмологический бюллетень. Минск, 1992. С. 96–144.

5. Никонов А. А. Исторические землетрясения // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления / Ред. Н. В. Шаров. Петрозаводск, 2004. С. 192–213.

6. Чепкунас Л. С., Павлова Н. Д. Об определении магнитуд сильных землетрясений Кольского п-ова по аналоговым сейсмограммам // Шестая международная школа по сейсмологии. Апатиты. 2011. С. 365–369.

7. Рейнеке М. Гидрографическое описание Северного берега России. Ч. I. Белое море. СПб., 1883.

8. Горшкова Т. И. Осадки Белого моря. М.; Л., 1937.

9. Никифоров С. Л., Кошель С. М., Фроль В. В. Цифровая модель рельефа дна Белого моря // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2012. № 3. С. 86–92.

10. Евзеров В. Я. Цунами в Белом море (о событии 5 января 1888 года) // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер. Геология. 2013. С. 181–183.

11. Мараханов А. В., Романенко Ф. А. Новые данные о послеледниковых сейсмодислокациях Северной Карелии (Карельский берег Белого моря) // Юдахинские чтения. Геодинамика и экология Баренц-региона в XXI веке. Матер. доклад. Всеросс. конференции. Архангельск, 2014. С. 137–140. CD-ROM.

12. Никонов А. А., Фроль В. В., Шварев С. В. Землетрясения в Беломорском бассейне в соотношении с неотектоникой и особенностями рельефа // Геология морей и океанов. Матер. XX Межд. научн. конфер. (школы) по морской геологии. М., 2013. Т. V. С. 204–208.

13. Рыбалко А. Е., Федорова Н. К., Никитин М. А., Токарев М. Ю. Геодинамические процессы в Кандалакшском заливе Белого моря и их роль в формировании покрова современных осадков // Матер. XX Межд. научн. конфер. (школы) по морской геологии. М., 2013. Т. III. С. 237–241.

Схема строения ледяного покрова Белого моря зимой: 1— припай, 2 — дрейфующие льды, 3 — полынья, 4 — чистая вода. На врезке показано расположение современного села Кашкаранцы («Природа», 2014, № 5, с. 76)