Запретные превращения элементов

Степан Николаевич Андреев

«Химия и жизнь» №8, 2015

В науке есть свои запретные темы, свои табу. Сегодня мало кто из ученых осмелится заниматься исследованием биополей, сверхмалых доз, структуры воды... Области сложные, мутные, трудно поддающиеся. Здесь легко потерять репутацию, прослыв лжеученым, а уж о получении гранта говорить не приходится. В науке нельзя и опасно выходить за рамки общепринятых представлений, покушаться на догмы. Но именно усилия смельчаков, готовых быть не такими, как все, порой прокладывают новые дороги в познании.

Мы не раз наблюдали, как по мере развития науки догмы начинают пошатываться и постепенно приобретают статус неполного, предварительного знания. Так, и не раз, было в биологии. Так было в физике. То же самое мы наблюдаем в химии. На наших глазах истина из учебника «состав и свойства вещества не зависят от способов его получения» рухнула под натиском нанотехнологий. Оказалось, что вещество в наноформе может кардинально изменить свойства — например, золото перестанет быть благородным металлом.

Сегодня мы можем констатировать, что есть изрядное число экспериментов, результаты которых невозможно объяснить с позиций общепринятых воззрений. И задача науки — не отмахиваться от них, а копать и пытаться добраться до истины. Позиция «этого не может быть, потому что не может быть никогда» удобная, конечно, но она ничего не может объяснить. Более того, непонятные, необъяснимые эксперименты могут стать предвестниками открытий в науке, как это уже случалось. Одна из таких горячих в прямом и переносном смысле тем — так называемые низкоэнергетические ядерные реакции, которые сегодня именуют LENR — Low-Energy Nuclear Reaction.

Мы попросили доктора физико-математических наук Степана Николаевича Андреева из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН познакомить нас с существом проблемы и с некоторыми научными экспериментами, выполненными в российских и западных лабораториях и опубликованными в научных журналах. Экспериментами, результаты которых мы пока объяснить не можем.

Реактор «E-Сat» Андреа Росси

В середине октября 2014 года мировое научное сообщество было взбудоражено новостью — вышел отчет Джузеппе Леви, профессора физики Болонского университета, и соавторов о результатах тестирования реактора «E-Сat», созданного итальянским изобретателем Андреа Росси.

Напомним, что в 2011 году А. Росси представил на суд общественности установку, над которой он работал многие годы в сотрудничестве с физиком Серджо Фокарди. Реактор, названный «E-Сat» (сокращенно от английского Energy Catalizer), производил аномальное количество энергии. В течение последних четырех лет «E-Сat» тестировали разные группы исследователей, поскольку научное сообщество настаивало на независимой экспертизе.

Самый длительный и обстоятельный тест, фиксирующий все необходимые параметры процесса, выполнила в марте 2014 года группа Джузеппе Леви, в которую вошли такие независимые эксперты, как Ивлин Фоски, физик-теоретик из Итальянского национального института ядерной физики в Болонье, профессор физики Ханно Эссен из Королевского технологического института в Стокгольме и, кстати, бывший председатель Шведского общества скептиков, а также шведские физики Бо Хойстад, Роланд Петерссон, Ларс Тегнер из Упсальского университета. Эксперты подтвердили, что устройство (рис. 1), в котором один грамм топлива нагревали до температуры около 1400°С с помощью электричества, производило аномальное количество тепла (AMS Acta, 2014, doi:10.6092/unibo/amsacta/4084).

Реактор представлял собой керамическую трубочку длиной 20 см и диаметром 2 см. Внутри реактора были расположены топливный заряд, нагревательные элементы и термопара, сигнал с которой подавался на блок управления нагревом. Питание к реактору подводили от электрической сети с напряжением 380 вольт по трем жаропрочным проводам, которые разогревались докрасна во время работы реактора. Топливо состояло в основном из порошка никеля (90%) и алюмогидрида лития LiAlH4 (10%). При нагревании алюмогидрид лития разлагался и выделял водород, который мог поглощаться никелем и вступать с ним в экзотермическую реакцию.

В отчете сообщалось, что общее количество тепла, выделенное устройством за 32 дня непрерывной работы, составило около 6 ГДж. Элементарные оценки показывают, что энергоемкость порошка более чем в тысячу раз превышает энергоемкость, например, бензина!

В результате тщательных анализов элементного и изотопного состава эксперты надежно установили, что в отработанном топливе появились изменения в соотношениях изотопов лития и никеля. Если в исходном топливе содержание изотопов лития совпадало с природным: 6Li — 7,5%, 7Li — 92,5%, то в отработанном топливе содержание 6Li увеличилось до 92%, а содержание 7Li уменьшилось до 8%. Столь же сильными были искажения изотопного состава для никеля. Например, содержание изотопа никеля 62Ni в «золе» составило 99%, хотя в исходном топливе его было всего 4%. Обнаруженные изменения изотопного состава и аномально высокое тепловыделение указывали на то, что в реакторе, возможно, протекали ядерные процессы. Однако никаких признаков повышенной радиоактивности, характерной для ядерных реакций, не было зафиксировано ни во время работы устройства, ни после его остановки.

Процессы, протекающие в реакторе, не могли быть ядерными реакциями деления, поскольку топливо состояло из стабильных веществ. Реакции синтеза ядер также исключаются, ведь с точки зрения современной ядерной физики температура 1400°С ничтожно мала для преодоления сил кулоновского отталкивания ядер. Именно поэтому использование нашумевшего термина «холодный термояд» для подобного рода процессов — ошибка, которая вводит в заблуждение.

Вероятно, здесь мы сталкиваемся с проявлениями нового типа реакций, в которых происходят коллективные низкоэнергетические превращения ядер элементов, входящих в состав топлива. Оценка энергий таких реакций дает величину порядка 1–10 кэВ на нуклон, то есть они занимают промежуточное положение между «обычными» высокоэнергетическими ядерными реакциями (энергии более 1 МэВ на нуклон) и химическими реакциями (энергии порядка 1 эВ на атом).

Пока что никто не может удовлетворительно объяснить описанный феномен, а гипотезы, выдвигаемые множеством авторов, не выдерживают критики. Чтобы установить физические механизмы нового явления, необходимо тщательно изучить возможные проявления подобных низкоэнергетических ядерных реакций в различных экспериментальных постановках и обобщить полученные данные. Тем более что подобных необъясненных фактов за многие годы накопилось весомое количество. Вот лишь некоторые из них.

Электровзрыв вольфрамовой проволочки — начало ХХ века

В 1922 году сотрудники химической лаборатории Чикагского университета Кларенс Айрион и Джеральд Вендт опубликовали работу, посвященную исследованию электровзрыва вольфрамовой проволочки в вакууме (G. L. Wendt, C. E. Irion, Experimental Attempts to Decompose Tungsten at High Temperatures. Journal of the American Chemical Society, 1922, 44, 1887–1894; русский перевод: Экспериментальные попытки расщепления вольфрама при высоких температурах).

В электровзрыве нет ничего экзотического. Это явление было открыто ни много ни мало в конце XVIII века, а в быту мы его постоянно наблюдаем, когда при коротком замыкании перегорают электролампочки (лампочки накаливания, разумеется). Что же происходит при электровзрыве? Если сила тока, протекающего через металлическую проволоку, велика, то металл начинает плавиться и испаряться. Вблизи поверхности проволоки образуется плазма. Нагрев происходит неравномерно: в случайных местах проволоки появляются «горячие точки», в которых выделяется больше тепла, температура достигает пиковых значений, и происходит взрывное разрушение материала.

Самое поразительное в этой истории то, что ученые изначально рассчитывали экспериментально обнаружить разложение вольфрама на более легкие химические элементы. В своем намерении Айрион и Вендт опирались на следующие уже известные в то время факты.

Во-первых, в видимом спектре излучения Солнца и других звезд отсутствуют характерные оптические линии, принадлежащие тяжелым химическим элементам. Во-вторых, температура поверхности Солнца составляет около 6000°С. Следовательно, рассудили они, атомы тяжелых элементов не могут существовать при таких температурах. В-третьих, при разряде конденсаторной батареи на металлическую проволочку температура плазмы, образующейся при электровзрыве, может достигать 20 000°С.

Исходя из этого, американские ученые предположили, что если через тонкую проволоку из тяжелого химического элемента, например вольфрама, пропустить сильный электрический ток и нагреть ее до температур, сопоставимых с температурой Солнца, то ядра вольфрама окажутся в нестабильном состоянии и разложатся на более легкие элементы. Они тщательно подготовили и блестяще провели эксперимент, пользуясь при этом весьма простыми средствами.

Электровзрыв вольфрамовой проволочки проводили в стеклянной сферической колбе (рис. 2), замыкая на нее конденсатор емкостью 0,1 микрофарад, заряженный до напряжения 35 киловольт. Проволочка располагалась между двумя крепежными вольфрамовыми электродами, впаянными в колбу с двух противоположных сторон. Кроме того, в колбе имелся дополнительный «спектральный» электрод, который служил для зажигания плазменного разряда в газе, образовавшемся после электровзрыва.

Рис. 2. Схема разрядно-взрывной камеры Айриона и Вендта (эксперимент 1922 года)

Следует отметить некоторые важные технические детали эксперимента. При его подготовке колбу помещали в печь, где она непрерывно прогревалась при 300°С в течение 15 часов и всё это время из нее откачивали газ. Вместе с прогревом колбы по вольфрамовой проволочке пропускали электрический ток, нагревавший ее до температуры 2000°С. После дегазации стеклянный патрубок, соединяющий колбу с ртутным насосом, расплавляли с помощью горелки и запаивали. Авторы работы утверждали, что предпринятые меры позволяли сохранить чрезвычайно низкое давление остаточных газов в колбе в течение 12 часов. Поэтому при подаче высоковольтного напряжения 50 киловольт между «спектральным» и крепежным электродами пробоя не было.

Айрион и Вендт выполнили двадцать один эксперимент с электровзрывом. В результате каждого опыта в колбе образовывалось порядка 1019 частиц неизвестного газа. Спектральный анализ показывал, что в нем присутствовала характерная линия гелия-4. Авторы предположили, что гелий образуется в результате альфа-распада вольфрама, индуцированного электровзрывом. Напомним, что альфа-частицы, появляющиеся в процессе альфа-распада, представляют собой ядра атома 4He.

Публикация Айриона и Вендта вызвала большой резонанс в научном сообществе того времени. Сам Резерфорд обратил внимание на эту работу. Он выразил глубокое сомнение в том, что использовавшееся в эксперименте напряжение (35 кВ) достаточно велико, чтобы электроны могли индуцировать ядерные реакции в металле. Желая проверить результаты американских ученых, Резерфорд выполнил свой эксперимент — облучил вольфрамовую мишень пучком электронов с энергией 100 килоэлектронвольт. Резерфорд не обнаружил никаких следов ядерных реакций в вольфраме, о чем в достаточно резкой форме сделал короткое сообщение в журнале Nature. Научное сообщество приняло сторону Резерфорда, работу Айриона и Вендта признали ошибочной и забыли на долгие годы.

Электровзрыв вольфрамовой проволочки: 90 лет спустя

Только спустя 90 лет за повторение опытов Айриона и Вендта взялся российский научный коллектив под руководством доктора физико-математических наук Леонида Ирбековича Уруцкоева. Эксперименты, оснащенные современной экспериментальной и диагностической аппаратурой, проводили в легендарном Сухумском физико-техническом институте в Абхазии. Свою установку физики назвали «ГЕЛИОС» в честь путеводной идеи Айриона и Вендта (рис. 3). Кварцевая взрывная камера расположена в верхней части установки и подключена к вакуумной системе — турбомолекулярному насосу (окрашен в голубой цвет). Четыре черных кабеля тянутся к взрывной камере от разрядника конденсаторной батареи емкостью 0,1 микрофарад, которая стоит слева от установки. Для электровзрыва батарею заряжали до 35–40 киловольт. Диагностическая аппаратура, используемая в экспериментах (не показана на рисунке), позволяла исследовать спектральный состав свечения плазмы, которая образовывалась при электровзрыве проволочки, а также химический и элементный состав продуктов ее распада.

Рис. 3. Так выглядит установка «ГЕЛИОС», в которой группа Л. И. Уруцкоева исследовала взрыв вольфрамовой проволочки в вакууме (эксперимент 2012 года)

Эксперименты группы Уруцкоева подтвердили основной вывод работы девяностолетней давности. Действительно, в результате электровзрыва вольфрама образовывалось избыточное количество атомов гелия-4 (порядка 1016 частиц). Если же вольфрамовую проволочку заменяли на железную, то гелий не образовывался. Заметим, что в экспериментах на установке «ГЕЛИОС» исследователи зафиксировали в тысячу раз меньше атомов гелия, чем в экспериментах Айриона и Вендта, хотя «энерговклад» в проволочку был приблизительно одинаков. С чем связано такое отличие — еще предстоит выяснить.

Во время электровзрыва материал проволочки распылялся на внутреннюю поверхность взрывной камеры. Масс-спектрометрический анализ показал, что в этих твердых остатках наблюдался дефицит изотопа вольфрама-180, хотя в исходной проволочке его концентрация соответствовала природной. Этот факт также может свидетельствовать о возможном альфа-распаде вольфрама или другого ядерного процесса при электровзрыве проволочки (Л. И. Уруцкоев, А. А. Рухадзе, Д. В. Филиппов, А. О. Бирюков и др. Исследование спектрального состава оптического излучения при электрическом взрыве вольфрамовой проволочки. «Краткие сообщения по физике ФИАН», 2012, 7, 13–18).

Ускорение альфа-распада с помощью лазера

К низкоэнергетическим ядерным реакциям можно отнести и некоторые процессы, ускоряющие спонтанные ядерные превращения радиоактивных элементов. Интересные результаты в этой области получили в Институте общей физики им. А. М. Прохорова РАН в лаборатории, возглавляемой доктором физико-математических наук Георгием Айратовичем Шафеевым. Ученые открыли удивительный эффект: альфа-распад урана-238 ускорялся под действием лазерного излучения с относительно небольшой пиковой интенсивностью 1012–1013 Вт/см2 (А. В. Симакин, Г. А. Шафеев, Влияние лазерного облучения наночастиц в водных растворах соли урана на активность нуклидов. «Квантовая электроника», 2011, 41, 7, 614–618).

Вот как выглядел эксперимент. В кювету с водным раствором соли урана UO2Cl2 с концентрацией 5–35 мг/мл помещали мишень из золота, которую облучали лазерными импульсами с длиной волны 532 нанометра, длительностью 150 пикосекунд, частотой повторения 1 килогерц в течение одного часа. При таких условиях поверхность мишени частично расплавляется, а жидкость, контактирующая с ней, мгновенно вскипает. Давление паров разбрызгивает наноразмерные капельки золота с поверхности мишени в окружающую жидкость, где они охлаждаются и превращаются в твердые наночастицы с характерным размером 10 нанометров. Такой процесс называют лазерной абляцией в жидкости и широко используют, когда требуется приготовить коллоидные растворы наночастиц различных металлов.

В экспериментах Шафеева за один час облучения золотой мишени образовывалось 1015 наночастиц золота в 1 см3 раствора. Оптические свойства таких наночастиц радикально отличаются от свойств массивной золотой пластинки: они не отражают свет, а поглощают его, причем электромагнитное поле световой волны вблизи наночастиц может усиливаться в 100–10 000 раз и достигать внутриатомных величин!

Ядра урана и продуктов его распада (торий, протактиний), оказавшиеся вблизи этих наночастиц, подвергались воздействию многократно усиленных лазерных электромагнитных полей. В результате заметно изменилась их радиоактивность. В частности, гамма-активность тория-234 увеличилась в два раза. (Гамма-активность образцов до и после лазерного облучения измеряли полупроводниковым гамма-спектрометром.) Поскольку торий-234 возникает в результате альфа-распада урана-238, увеличение его гамма-активности свидетельствует об ускорении альфа-распада этого изотопа урана. Отметим, что гамма-активность урана-235 не возросла.

Ученые из ИОФ РАН обнаружили, что лазерное излучение может ускорять не только альфа-распад, но и бета-распад радиоактивного изотопа 137Cs — одного из главных компонентов радиоактивных выбросов и отходов. В своих экспериментах они использовали зеленый лазер на парах меди, работающий в импульсно-периодическом режиме с длительностью импульса 15 наносекунд, частотой повторения импульсов 15 килогерц и пиковой интенсивностью 109 Вт/см2. Лазерное излучение воздействовало на золотую мишень, помещенную в кювету с водным раствором соли 137Cs, содержание которого в растворе объемом 2 мл составляло примерно 20 пикограмм.

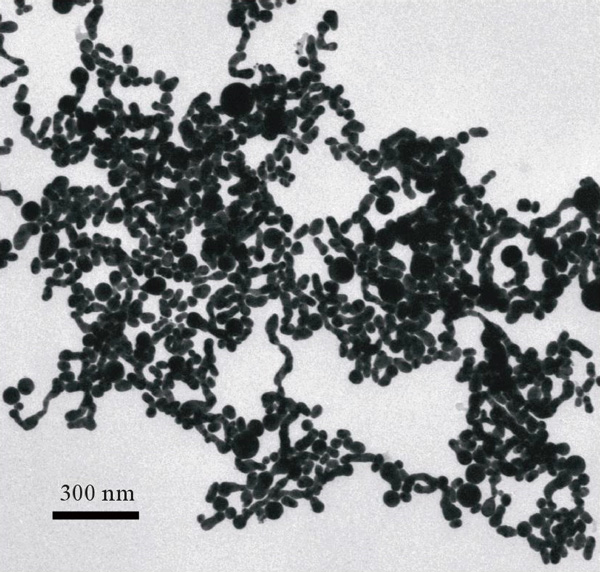

Через два часа облучения мишени исследователи зафиксировали, что в кювете образовался коллоидный раствор с наночастицами золота размером 30 нм (рис. 4), а гамма-активность цезия-137 (и, следовательно, его концентрация в растворе) уменьшилась на 75%. Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет. Значит, такое уменьшение активности, какое было получено в двухчасовом эксперименте, должно происходить в естественных условиях примерно за 60 лет. Поделив 60 лет на два часа, получим, что в течение лазерного воздействия скорость распада увеличилась примерно в 260 000 раз. Такое гигантское возрастание скорости бета-распада должно было бы превратить кювету с раствором цезия в мощнейший источник гамма-излучения, сопровождающего обычный бета-распад цезия-137. Однако в действительности этого не происходит. Радиационные измерения показали, что гамма-активность раствора соли не увеличивается (E. V. Barmina, A. V. Simakin, G. A. Shafeev, Laser-induced caesium-137 decay. Quantum Electronics, 2014, 44 , 8, 791–792).

Этот факт говорит о том, что при лазерном воздействии распад цезия-137 идет не по наиболее вероятному (94,6%) в нормальных условиях сценарию с излучением гамма-кванта с энергией 662 кэВ, а по другому — безызлучательному. Это, предположительно, прямой бета-распад с образованием ядра стабильного изотопа 137Ba, который в нормальных условиях реализуется только в 5,4% случаев.

Почему происходит такое перераспределение вероятностей в реакции бета-распада цезия — пока неясно. Тем не менее имеются другие независимые исследования, подтверждающие, что ускоренная дезактивация цезия-137 возможна даже в живых системах.

Низкоэнергетические ядерные реакции в живых системах

Поиском низкоэнергетических ядерных реакций в биологических объектах уже более двадцати лет занимается доктор физико-математических наук Алла Александровна Корнилова на Физическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Объектами первых опытов стали культуры бактерий Bacillus subtilis, Escherichia coli, Deinococcus radiodurans. Их помещали в питательную среду, обедненную железом, но содержащую соль марганца MnSO4 и тяжелую воду D2O. Эксперименты показали, что в этой системе вырабатывался дефицитный изотоп железа — 57Fe (Vysotskii V.I., Kornilova A.A., Samoylenko I.I., Experimental discovery of the phenomenon of low-energy nuclear transmutation of isotopes (Mn55 to Fe57) in growing biological cultures, Proceedings of 6th International Conference on Cold Fusion, 1996, Japan, 2, 687–693).

По мнению авторов исследования, изотоп 57Fe появлялся в растущих клетках бактерий в результате реакции 55Mn + d = 57Fe (d — ядро атома дейтерия, состоящее из протона и нейтрона). Определенным аргументом в пользу предлагаемой гипотезы служит тот факт, что если тяжелую воду заменить на легкую или исключить соль марганца из состава питательной среды, то изотоп 57Fe бактерии не нарабатывали.

Убедившись, что ядерные превращения стабильных химических элементов возможны в микробиологических культурах, А. А. Корнилова применила свой метод к дезактивации долгоживущих радиоактивных изотопов (Vysotskii V.I., Kornilova A.A., Transmutation of stable isotopes and deactivation of radioactive waste in growing biological systems. Annals of Nuclear Energy, 2013, 62, 626–633). На сей раз Корнилова работала не с монокультурами бактерий, а со сверхассоциацией микроорганизмов различных типов, чтобы повысить их выживаемость в агрессивных средах. Каждая группа этого сообщества максимально адаптирована к совместной жизнедеятельности, коллективной взаимопомощи и взаимозащите. В результате сверхассоциация хорошо приспосабливается к самым разным условиям внешней среды, в том числе и к повышенной радиации. Типичная максимальная доза, которую выдерживают обычные микробиологические культуры, соответствует 30 килорад, а сверхассоциации выдерживают на несколько порядков больше, причем их метаболическая активность почти не ослабляется.

В стеклянные кюветы помещали равные количества концентрированной биомассы вышеупомянутых микроорганизмов и 10 мл раствора соли цезия-137 в дистиллированной воде. Начальная гамма-активность раствора была равна 20 000 беккерелей. В некоторые кюветы дополнительно добавляли соли жизненно важных микроэлементов Ca, K и Na. Закрытые кюветы выдерживали при 20°C и каждые семь дней измеряли их гамма-активность при помощи высокоточного детектора.

За сто дней эксперимента в контрольной кювете, не содержащей микроорганизмы, активность цезия-137 уменьшилась на 0,6%. В кювете, дополнительно содержащей соль калия, — на 1%. Быстрее всего активность падала в кювете, дополнительно содержащей соль кальция. Здесь гамма-активность уменьшилась на 24%, что эквивалентно сокращению периода полураспада цезия в 12 раз!

Авторы выдвинули гипотезу, что в результате жизнедеятельности микроорганизмов 137Cs преобразуется в 138Ba — биохимический аналог калия. Если калия в питательной среде мало, то трансформация цезия в барий происходит ускоренно, если много, то процесс трансформации блокируется. Что касается роли кальция, то она проста. Благодаря его присутствию в питательной среде популяция микроорганизмов быстро растет и, следовательно, потребляет больше калия или его биохимического аналога — бария, то есть подталкивает трансформацию цезия в барий.

А что с воспроизводимостью?

Вопрос о воспроизводимости описанных выше экспериментов требует некоторых пояснений. Реактор «E-Cat», подкупающий своей простотой, пытаются воспроизвести сотни, если не тысячи изобретателей-энтузиастов по всему миру. Существуют даже специальные форумы в Интернете, на которых «репликаторы» обмениваются опытом и демонстрируют свои достижения. Определенных успехов в этом направлении добился российский изобретатель Александр Георгиевич Пархомов. Ему удалось сконструировать теплогенератор, работающий на смеси порошка никеля и алюмогидрида лития, который дает избыточное количество энергии (А. Г. Пархомов, Результаты испытаний нового варианта аналога высокотемпературного теплогенератора Росси. «Журнал формирующихся направлений науки», 2015, 8, 34–39). Однако в отличие от экспериментов Росси искажений изотопного состава в отработанном топливе обнаружить не удалось.

Эксперименты по электровзрыву вольфрамовых проволочек, как и по лазерному ускорению распада радиоактивных элементов, гораздо более сложны с технической точки зрения и могут быть воспроизведены только в серьезных научных лабораториях. В связи с этим на место вопроса о воспроизводимости эксперимента приходит вопрос о его повторяемости. Для экспериментов по низкоэнергетическим ядерным реакциям типична ситуация, когда в идентичных условиях проведения эксперимента эффект то присутствует, то нет. Дело в том, что не удается контролировать все параметры процесса, включая, по-видимому, и основной — пока не выявленный. Поиск нужных режимов идет практически вслепую и занимает многие месяцы и даже годы. Экспериментаторам не раз приходилось менять принципиальную схему установки в процессе поиска управляющего параметра — той «ручки», которую нужно «крутить», чтобы добиться удовлетворительной повторяемости. На данный момент повторяемость в описанных выше экспериментах составляет примерно 30%, то есть положительный результат получается в каждом третьем опыте. Много это или мало, судить читателю. Ясно одно: без создания адекватной теоретической модели исследуемых явлений вряд ли удастся кардинально улучшить этот параметр.

Попытка интерпретации

Несмотря на убедительные экспериментальные результаты, подтверждающие возможность ядерных превращений стабильных химических элементов, а также ускорения распада радиоактивных веществ, физические механизмы этих процессов пока неизвестны.

Основная загадка низкоэнергетических ядерных реакций — как положительно заряженные ядра при сближении преодолевают силы отталкивания, так называемый кулоновский барьер. Обычно для этого требуются температуры в миллионы градусов Цельсия. Очевидно, что в рассмотренных экспериментах такие температуры не достигаются. Тем не менее есть ненулевая вероятность того, что частица, не обладающая достаточной кинетической энергией для преодоления сил отталкивания, всё же окажется вблизи ядра и вступит с ним в ядерную реакцию.

Этот эффект, получивший название туннельного, имеет чисто квантовую природу и тесно связан с принципом неопределенности Гейзенберга. Согласно этому принципу, квантовая частица (например, ядро атома) не может иметь точно заданные значения координаты и импульса одновременно. Произведение неопределенностей (неустранимых случайных отклонений от точного значения) координаты и импульса ограничено снизу величиной, пропорциональной постоянной Планка h. Это же произведение определяет вероятность туннелирования через потенциальный барьер: чем больше произведение неопределенностей координаты и импульса частицы, тем выше эта вероятность.

В работах доктора физико-математических наук, профессора Владимира Ивановича Манько и соавторов показано, что в определенных состояниях квантовой частицы (так называемых когерентных коррелированных состояниях) произведение неопределенностей может на несколько порядков превышать постоянную Планка. Следовательно, для квантовых частиц в таких состояниях вероятность преодоления кулоновского барьера будет возрастать (В. В. Додонов, В. И. Манько, Инварианты и эволюция нестационарных квантовых систем. «Труды ФИАН». Москва: Наука, 1987, т. 183, с. 286).

Если в когерентном коррелированном состоянии окажутся одновременно несколько ядер различных химических элементов, то в этом случае может протекать некий коллективный процесс, приводящий к перераспределению протонов и нейтронов между ними. Вероятность такого процесса будет тем больше, чем меньше разница энергий начального и конечного состояний ансамбля ядер. Именно это обстоятельство, по-видимому, и определяет промежуточное положение низкоэнергетических ядерных реакций между химическими и «обычными» ядерными реакциями.

Как формируются когерентные коррелированные состояния? Что заставляет ядра объединяться в ансамбли и обмениваться нуклонами? Какие ядра могут, а какие не могут участвовать в этом процессе? На эти и на многие другие вопросы пока нет ответов. Теоретики делают только первые шаги на пути решения этой интереснейшей задачи.

Поэтому на данном этапе основная роль в исследованиях низкоэнергетических ядерных реакций должна принадлежать экспериментаторам и изобретателям. Необходимы системные экспериментальные и теоретические исследования этого удивительного феномена, всесторонний анализ полученных данных, широкое экспертное обсуждение.

Понимание и освоение механизмов низкоэнергетических ядерных реакций помогут нам в решении самых разных прикладных задач — создании дешевых автономных энергетических установок, высокоэффективных технологий дезактивации ядерных отходов и преобразовании химических элементов.

См. также:

Г. В. Эрлих «Воспроизводимая невоспроизводимость».

-

-

Потому что это — наука, которой занимаются во всем мире, от США до Японии, работы финансируются правительствами (США и Японии — точно), и только в "великой" РФии трындят про "лженауку". История ничему не учит.

-

>>Потому что это — наука,... и только в "великой" РФии трындят про "лженауку".

Тут Вы неправы, в статье даже приводится пример, как такой "наукой" побаловался "российский научный коллектив под руководством доктора физико-математических наук Леонида Ирбековича Уруцкоева" (взрывал электричеством вольфрамовую проволочку).

-

-

Теория есть, вернее, теорий несколько — явление изучается.

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0505026

http://arxiv.org/abs/nucl-th/0505021

http://arxiv.org/abs/physics/0306072

http://arxiv.org/abs/nucl-th/0511092

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0603213

http://arxiv.org/pdf/0810.0159.pdf

Никакой тайны нет. И крупных вложений более чем достаточно (от Билла Гейтса до правительственного финансирования). Не в РФ, понятное дело. Несколько ссылок я привела в комментарии ниже. А вообще материалов по теме огромнейшее количество, разработками занимаются ведущие университеты США, Европы, Японии, а у нас все болтают про Росси. Нашли о ком говорить. Он просто сделал себе пиар на выгодной теме. Невежество российских "просветителей" зашкаливает.-

Прочитал 3 статьи из Вашего списка. Феерическая хрень. Чего только не назовут в наше время наукой.

Проблема, как мне кажется, в том, что люди, выделяющие деньги на науку:

1) не очень в ней разбираются

2) считают это чем-то вроде благотворительности

3) хотят верить в чудо, как и все человеки

Кто-то из великих, говоря о науке, сказал: чтобы росли розы, нужен навоз.

Обсуждаемая статья и Ваши ссылки на архив - пример такого навоза.

-

Братья Райт 5 лет изобретали самолет, по совету юриста никому не рассказывая о своих наработках и полетах. Потом получили признание, как создатели первого настоящего управляемого самолета. Фирмы естественно тоже не рассказывают всех секретов.

-

Здесь не простой патент, здесь все пытаются коммерциализировать ОПАСНУЮ тайну. Хотя и низко-температурный, но всё-таки ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. А вдруг взорвётся? Теории-то процесса нет...Так что пока этот квази-ядерный процесс не будет фундаментально вписан в физику, дальше лабораторий дело не пойдёт - просто не продать. Рано или поздно, это поймут и грантодатели...

Вообще-то во всем мире проблема изучается давно и серьезно, фактически вопрос уже перешел в плоскость коммерческих разработок, а у нас активничает только "комиссия по лженауке" — всё пытается "ниспровергать" очевидное. Инженерными проектами занимаются компании "Мицубиси" и "Тойота", NASA: http://climate.nasa.gov/news/864/

http://www.gizmag.com/nasa-lenr-nuclear-reactor/26309/

http://www.lenrnews.eu/about-nasa-research-are-cold-fusionle

Материалы на сайте ЦЕРН: http://cds.cern.ch/search?ln=ru&sc=1&p=LENR&acti

Почему всех переклинило на Росси, понять трудно. Росси — бизнесмен-авантюрист, к науке отношения не имеющий, хотя и умеющий пользоваться результатами чужих разработок. Но нет, у нас все начинается и кончается им. "Росси — жулик, вся тема — шарлатанство". Безупречная логика. Ну и стирать пыль с мозгов многим "настоящим ученым" неохота. Впрочем, у российских авторов обычно налицо банальнейшее незнакомство с вопросом и элементарное невежество, хотя имеется масса материалов в серьезных научных журналах — ясно, что не отечественных.

Два обширных обзора публикаций за много лет:

https://www.academia.edu/10220994/Condensed_Matter_Nuclear_R

http://gbgoble.kinja.com/lenr-papers-at-worldwidescience-org

Сотрудники Иллинойского университета испытали действующий источник энергии на основе реакции Ni-H: http://www.lpi.usra.edu/meetings/nets2012/pdf/3051.pdf.

Механизмы процесса пытаются объяснить многие, единой теории пока нет:

http://www.physics.purdue.edu/people/faculty/publications/ye

http://epjap.epj.org/articles/epjap/abs/2008/12/ap08180/ap08

Всё перечислить нет возможности. Материалов — море.

У нас же только протирают глаза. Никто так не слеп, как не желающий видеть, — истина старая и не мной придуманная.

К исследованиям проявляет интерес NASA, японцы собираются построить электростанцию на основе LENR, в Японии эта тема вообще весьма "раскручена": http://atom-ecology.russgeorge.net/2015/03/30/japanese-cold-

http://www.tohoku.ac.jp/en/news/research/news20150406_1.html

На русском языке что-либо вразумительное найти проблематично. У нас дело представляют так, будто авантюрист-одиночка Росси соорудил нечто непонятное — и больше никто ничего в этой области не делает, все ломают копья из-за него одного. Это бред. На деле Росси примазался к разработкам, которые были начаты задолго до него, сделал себе нехилый пиар, но и только. В таких случаях хочется сказать и автору статьи, и не слишком... осведомленным комментаторам, и "обличителям" от науки, не знающим вопроса и пишущим всякую чушь: учите матчасть.

Ссылки на некоторые другие публикации есть в моих комментариях выше.

К исследованиям проявляет интерес NASA, японцы собираются построить электростанцию на основе LENR, в Японии эта тема вообще весьма "раскручена": http://atom-ecology.russgeorge.net/2015/03/30/japanese-cold-

http://www.tohoku.ac.jp/en/news/research/news20150406_1.html

На русском языке что-либо вразумительное найти проблематично. У нас дело представляют так, будто авантюрист-одиночка Росси соорудил нечто непонятное — и больше никто ничего в этой области не делает, все ломают копья из-за него одного. Это бред. На деле Росси примазался к разработкам, которые были начаты задолго до него, сделал себе нехилый пиар, но и только. В таких случаях хочется сказать и автору статьи, и не слишком... осведомленным комментаторам, и "обличителям" от науки, не знающим вопроса и пишущим всякую чушь: учите матчасть.

Ссылки на некоторые другие публикации есть в моих комментариях ниже.

> Низкоэнергетические ядерные реакции в живых системах

Правда в МГУ таким занимаются? Стильно модно молодёжно. Ядерная физика и биотехнологии - два в одном. Был у кого-то из фантастов рассказ, там бактерии медленно но верно жрали материю. Предлагаю как в том рассказе, уничтожить все ядерной бомбой, чтобы наукообразных зомби не плодить.

Лишите нафик этого доктора физмат наук его степени и жизнь станет лучше.. Если «Химия и жизнь» такое публикует то у них там совсем край..

А если серьёзно, у нас в универе тоже 90% так халявят: работа-ради-работы, статьи-для-счётчика статей, а если ты М.Н.С с пылким сердцем - это твои проблемы, вон иди делай квадратные сугробы только нас не трогай, мы один раз защитились и будем долбить эту жилку аж до центра земли (или своей смерти), пока никто не сгонит. И проблема в том что не сгоняют(.

-

Вероятно, имеется в виду короткое замыкание на нейтраль одной фазы старинных трехфазных сетей, при котором "подскакивали" напряжения оставшихся двух фаз, что приводило к перегоранию ламп накаливания, холодильников и т.п.

-

Спасибо за пояснение. Насколько понимаю, это должна быть трехфазная сеть типа "звезда без нулевого провода". Либо же нулевой провод должен сгореть собственно в момент замыкания. Как бы там ни было, вряд ли можно сказать что мы это "постоянно наблюдаем". С учетом того, как автор сформулировал это предложение, остается подозрение, что обычное перегорание лампы накаливания он считает коротким замыканием.

-

- Будет, это - святое!

- А получится кислород с водородом?

- Они самые!

- А можем мы их в топливный элемент направить?

- Само собой!

- И какое напряжение будет?

Вот тут он начал вертеться: дескать, потери и т.д. Но на одном вольте все же сошлись. Я вопрошаю: "Выходит, взяли мы воду, потратили энное количество энергии на электролиз, потом из продуктов получили то же количество воды, но с двойным наваром по энергии. Как это называется?"

Он аж закипел: мы, грит, про вечное движение наслышаны, но у нас ничего не нарушается, потому что энергия берется прям из квантовой механики - и снова тычет мне своей страшной тетрадкой. А потом стал говорить, что у него такие спонсоры - и именами так и сыплет, так и сыплет.

Расстались мы. Я по Интернету погулял - действительно, были спонсоры. С именами.

Вот в этом и есть самое печальное. Идиоты вроде Кириенки будут спонсировать - не из своего кармана, разумеется - все что угодно, потому что тупы и необразованы, а из таких программ для себя можно урвать копеечку. Равно как и сотоварищи Петрика вроде Бори Грызлова. Да и вполне достойные конторы готовы вести грязную игру. К конкурсу проектов НИР часто допускаются "свои", экспертиза проводится более чем тенденциозно, и это - даже в оборонке. Знаю, о чем пишу, ибо обжигался.

-

Была аналогичная ситуация. Лекцию в нас в институте читали два деятеля. И один в один - вечный двигатель, с ссылкой на тонкости квантовой механики и особенно на мутность ее перехода в классическую.

А дальше, утверждение что сей механизм используется в синтезе ATФ.

Не иначе - жизненная сила. С энергией из вечного двигателя.

Я потом поговорил с окружающими. Чуть ли не половина заканчивали Физтех. И что. Поскольку слова "вечный двигатель" и "жизненная сила" в явной форме произнесены не были, никто не заметил что что-то не так.

- Хорошая работа.

А разуть мозги не пробовали?

Есть линейно наблюдаемый прирост объёма пространства материи физического вакуума, описываемый Линейной Постоянной Хаббла: 2,197*10^-18 в секунду.

Очевидно, что Объёмная Постоянная Хаббла имеет величину 6,591*10^-18 в секунду, что, приблизительно, в 3 раза больше, чем Линейная Постоянная Хаббла.

Равный пропорциональный прирост количества квантов физических полей объёма пространства материи физического вакуума и количества Атомных Единиц Массы вещества есть продукт работы процесса бытия материи.

В грамме любого вещества содержится Число Авогадро Атомных Единиц Массы: нейтронов и пар из протона и электрона. Перемножив Объёмную Постоянную Хаббла (6,591*10^-18 в секунду) на Число Авогадро (6,022140857*10^23 Атомных Единиц Массы), получим: в грамме любого вещества работа процесса бытия материи рождает, приблизительно, 3969198 новых нейтронов в секунду.

Эти никем неучтённые перманентно рождающиеся нейтроны совместно с мало кем учитываемыми виртуальными частицами Казимира привносят "чудеса" в опыты физико-химиков, энергетиков.

Источник:

Макеев А.К. Энергетика планет и звёзд как проявление равного пропорционального космологического прироста количества материи // SciTecLibrary.ru Дата публикации 04 января 2015 года URL: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14460.html

http://www1.jinr.ru/Pepan/v-48-5/03_bogul.pdf

Материалов масса, желающие легко могут найти.

Художник С. Тюнин