Поляризуемость пиона: эксперимент проверяет теорию

Алексей Гуськов,

кандидат физико-математических наук, Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна)

«Наука и жизнь» №3, 2015

В 2012 году на Большом адронном коллайдере была открыта новая частица — бозон Хиггса. После лавины научно-популярных обзоров, последовавших за этим событием, мало кто из интересующихся физикой не знает, что эта частица ответственна за наличие массы у других фундаментальных частиц — лептонов и кварков. Однако зачастую из этого совершенно верного факта делается совершенно неверный вывод о том, что именно этой волшебной частице обязаны массой все окружающие нас объекты, от крохотных атомов до огромных небесных тел.

Из чего складывается масса элементарных частиц? Возьмём, к примеру, протон, который, по современным представлениям, состоит из трёх кварков. Суммарная масса этих кварков, обеспеченная механизмом Хиггса, составляет всего около 10 МэВ, в то время как масса протона равна 938 МэВ. Оказывается, практически всей своей массой протон обязан полю сильного взаимодействия, удерживающему кварки вместе. То же самое относится и к нейтрону. Таким образом, выходит, что механизм Хиггса обеспечивает только примерно один процент массы окружающих нас привычных объектов, а главным «источником» массы является сильное взаимодействие.

Сильное взаимодействие — это одно из четырёх фундаментальных взаимодействий, которое проявляет себя в двух ипостасях. С одной стороны, оно связывает кварки, обеспечивая существование адронов — частиц, состоящих либо из пары кварк-антикварк (мезоны), либо из трёх кварков (барионы). Пример барионов — протон и нейтрон. С другой стороны, сильное взаимодействие связывает адроны между собой, например протоны и нейтроны — в ядра. Сильным его называют не зря: оно в 100 с лишним раз сильнее электромагнитного взаимодействия и в 10 000 раз сильнее слабого, которое ответственно, например, за распад нейтрона. Что касается гравитационного взаимодействия между отдельными частицами, то оно настолько незначительно, что не проявляет себя в микромире.

Изучением свойств сильного взаимодействия занимается раздел теории поля, называемый квантовой хромодинамикой. Не в последнюю очередь благодаря успехам Большого адронного коллайдера широкое распространение получило мнение, что передний край физики элементарных частиц находится исключительно в области очень высоких энергий. На самом же деле для квантовой хромодинамики ситуация обстоит с точностью до наоборот. Специфика сильных взаимодействий такова, что чем выше энергия взаимодействующих частиц, тем проще описать их сильное взаимодействие между собой, используя стандартные методы теории возмущений, основанные на технике фейнмановских диаграмм. Однако для области низких энергий, сравнимых с энергией покоя протона, и в первую очередь для описания статических свойств адронов математически строгий подход испытывает затруднения с количественными оценками, необходимыми для практических нужд экспериментальной физики частиц. Поэтому в области низких энергий на смену строгому подходу квантовой хромодинамики приходят упрощённые феноменологические модели, которые позволяют с минимальными затратами получать численные результаты с достаточно высокой точностью. Но за простоту приходится платить. Такие модели из-за применяемых допущений нуждаются в тщательной проверке границ их применимости.

Как известно, простейшая из доступных для изучения систем, построенная на основе электромагнитного взаимодействия, — это атом водорода. Экспериментальное изучение его свойств и их осмысление позволило в начале прошлого века сделать первые шаги в квантовой механике. Пи-мезон, или пион, — система, состоящая из легчайших кварка и антикварка, — будучи самой лёгкой частицей, построенной на основе сильного взаимодействия, занимает в теории сильных взаимодействий такое же важное место, какое в теории электромагнитных взаимодействий занимает атом водорода. Именно поэтому реалистичное описание свойств пиона служит критической проверкой для любой феноменологической модели сильного взаимодействия, претендующей на то, чтобы быть успешной в области низких энергий.

Существование пиона было предсказано японским физиком Хидэки Юкавой в 1935 году в качестве частицы — переносчика ядерного взаимодействия между протонами и нейтронами в атомном ядре. В 1947 году были открыты пионы, несущие отрицательный и положительный электрические заряды, а через несколько лет был открыт и нейтральный пион. Масса заряженных пионов, по современным данным, составляет 139,6 МэВ, а нейтрального — 135,0 МэВ. Тот факт, что сам пион состоит из кварка и антикварка, был установлен несколько позднее. На уровне внутренней структуры пиона (как и любого другого адрона) в рамках квантовой хромодинамики роль переносчика сильного взаимодействия между кварками отводится сейчас безмассовым частицам — глюонам. Но при описании взаимодействия адронов между собой пион по-прежнему незаменим.

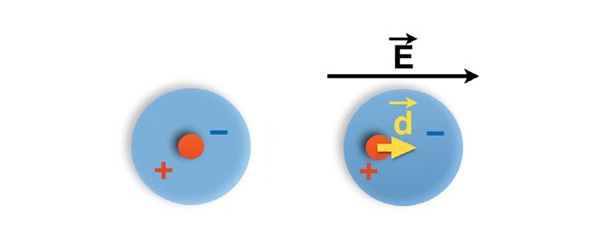

Итак, пион — это простейшая система, в которой кварк и антикварк удерживаются вместе сильным взаимодействием. Поскольку кварк и антикварк в пионе несут электрические заряды противоположного знака, то можно предположить, что приложенное внешнее электрическое поле вызовет деформацию пиона, причём способность противостоять деформации, или жёсткость, пиона будет определяться свойствами сильного взаимодействия между кварком и антикварком. Величину, определяющую, насколько сильно частица деформируется во внешнем электрическом поле, называют электрической поляризуемостью. В классическом случае поляризуемость есть просто коэффициент пропорциональности между величиной напряжённости приложенного внешнего поля и величиной наведённого им дипольного момента, имеющей размерность объёма. Аналогичным образом может быть введена и магнитная поляризуемость. На уровне взаимодействия элементарной частицы — адрона с отдельным квантом электромагнитного поля — фотоном наличие ненулевой поляризуемости приводит к незначительному изменению сечения комптоновского рассеяния фотона на этом адроне. Именно из измерения сечения комптоновского рассеяния на протоне и дейтроне (ядре изотопа водорода, состоящем из протона и нейтрона) почти полвека назад были определены поляризуемости протона и нейтрона, значения которых давно заняли соответствующие строчки в справочниках. Ситуация с пионом оказалась значительно сложнее.

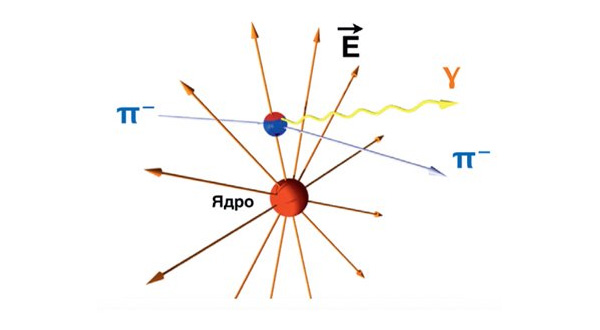

Дело в том, что пион — частица нестабильная. Покоящийся заряженный пион живёт в среднем 26 наносекунд, после чего распадается на мюон и мюонное антинейтрино. То есть создать пионную мишень, на которой можно непосредственно наблюдать комптоновское рассеяние, как это было сделано в случае с протоном, попросту невозможно. В 1980 году группа физиков из Объединённого института ядерных исследований (Дубна) предложила способ определения поляризуемости пиона путём измерения углового и энергетического спектра тормозных фотонов, испускаемых заряженными пионами в электрическом поле ядра-мишени. С точки зрения квантовой электродинамики такой процесс можно представить как комптоновское рассеяние виртуального фотона — переносчика электромагнитного взаимодействия, испущенного ядром, на налетающем пионе, в результате которого фотон становится реальным и может быть непосредственно зарегистрирован. Этот подход можно считать развитием идей известного американского физика Генри Примакова, ещё в 1951 году предложившего использовать кулоновское поле ядер в качестве «фотонной» мишени.

Измерения были проведены в начале 80-х годов прошлого века коллаборацией СИГМА-АЯКС на пучке отрицательных пионов с энергией 40 ГэВ протонного синхротрона У-70 Института физики высоких энергий в городе Протвино. Полученный результат для электрической поляризуемости пиона (6,8±1,4стат±1,2сист)×10–4 фм3, хотя и не отличался большой точностью, по порядку величины совпадал с предсказаниями имеющихся в то время теоретических моделей, точность которых, впрочем, тоже была невелика. Однако даже первая экспериментальная оценка поляризуемости пиона показала, что пион гораздо более жёсткий объект, чем атом водорода. Отношение величины электрической поляризуемости пиона к его объёму оказалось на три порядка больше, чем для атома водорода.

В последующую четверть века было предпринято ещё несколько оригинальных попыток измерить поляризуемость пиона другими способами. В середине 1980-х на электронном синхротроне Физического института Академии наук «Пахра» был проведён эксперимент по изучению процесса фоторождения пиона на ядре, в сечение которого в неявном виде тоже входит вероятность комптоновского рассеяния фотона на пионе. Но полученный результат по точности оказался на порядок хуже, чем протвинский. В середине 2000-х тот же подход был применён международной коллаборацией А2 на микротроне MAMI в Майнце (Германия). Полученное значение (5,8±1,7)·10–4 фм3, находясь в согласии со значением, полученным в Протвино, не позволяло тем не менее говорить о существенном улучшении точности. Кроме того, был предпринят целый ряд попыток извлечения поляризуемости пиона из поведения сечения рождения пары положительного и отрицательного пионов при столкновении электронов и позитронов. Хотя точность полученных таким способом результатов для поляризуемости и была сопоставима с точностью протвинских измерений, их интерпретация сталкивалась с некоторыми сложностями. Можно сказать, что пион в данном процессе деформировался настолько сильно, что его деформация не могла быть в полной мере описана только лишь значениями дипольных электрической и магнитной поляризуемостей. Таким образом, через тридцать лет после первого измерения поляризуемости пиона, несмотря на множество попыток, точность измерений оставалась на прежнем уровне.

Но теоретиков такая точность уже не устраивала. К концу 1990-х годов роль господствующей феноменологической модели сильных взаимодействий в области низких энергий заняла так называемая эффективная киральная теория, исходившая из приближённо верного предположения о безмассовости лёгких кварков. Эта теория отлично зарекомендовала себя в описании широкого спектра явлений и предсказывала для электрической поляризуемости пиона значение (2,8±0,05)·10–4 фм3. Экспериментальные результаты, полученные в Протвино и Майнце, от этого значения отличались хотя и не радикально, но значительно, что создавало некоторый дискомфорт как для теоретиков, так и для экспериментаторов. В сложившейся ситуации стала очевидной необходимость проведения новых измерений на новом уровне. И эксперимент COMPASS принял вызов.

COMPASS (Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy) — крупный современный эксперимент на вторичном пучке Суперпротонного синхротрона в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), в задачи которого входит изучение структуры адронов с использованием мюонных и адронных пучков высокой интенсивности. Эксперимент берёт начало в 1996 году, и в настоящее время в нём принимают участие более 220 физиков из 13 стран мира и более чем 20 научных институтов, среди которых и российские Институт физики высоких энергий (Протвино), Физический институт академии наук им. Лебедева (Москва) и международный по своему статусу Объединённый институт ядерных исследований (Дубна). Установка COMPASS, растянувшаяся вдоль линии пучка более чем на 50 метров, представляет собой универсальный детектор на базе двух спектрометрических магнитов, способный решать широкий класс задач.

Для измерения поляризуемости пучок отрицательно заряженных адронов (в основном пионов) с энергией 190 ГэВ ударял в мишень в виде никелевого диска толщиной 4,2 мм. До мишени на пути пучковых частиц находилась система из детекторов черенковского излучения, позволяющая удостовериться, что налетающая частица действительно пион (поскольку в пучке помимо пионов присутствовала незначительная примесь и других адронов — каонов и антипротонов). Прецизионные пиксельные кремниевые детекторы с координатным разрешением порядка 0,01 мм фиксировали незначительное (порядка 0,1 градуса) изменение направления движения пиона после испускания им в мишени тормозного фотона. По отклонению трека рассеянного пиона в магнитном поле определялся его импульс. Электромагнитный калориметр с хорошим энергетическим и координатным разрешением определял энергию тормозного фотона (которая достигала 170 ГэВ, что соответствует длине волны всего 7·10–18 метра) и угол его вылета из мишени. Информации, регистрируемой детектором для каждого события, хватало, чтобы полностью восстановить его кинематику и сделать вывод о том, действительно ли имела место регистрация испускания пионом тормозного фотона, или же зарегистрированное событие не имеет к этому никакого отношения. Из всего объёма данных, набранных за несколько недель сеанса, проведённого осенью 2009 года, для определения поляризуемости пиона было отобрано 63 000 событий. Это почти в 10 раз превышало статистику, полученную в ходе эксперимента в Протвино. Однако не только разница в статистике выводит проведённые измерения на новый уровень. На установке COMPASS существует уникальная возможность наряду с пионным пучком использовать пучок мюонов того же знака и той же энергии. Мюон — нестабильная частица, представляющая собой тяжёлый аналог электрона. Её масса в 207 раз больше массы электрона и всего на четверть отличается от массы пиона. По современным представлениям, мюон, как и электрон, не имеет внутренней структуры, по крайней мере на масштабах, доступных в сегодняшних экспериментах. Таким образом, наблюдаемый спектр тормозного излучения для мюона должен полностью соответствовать спектру для точечной бесструктурной частицы.

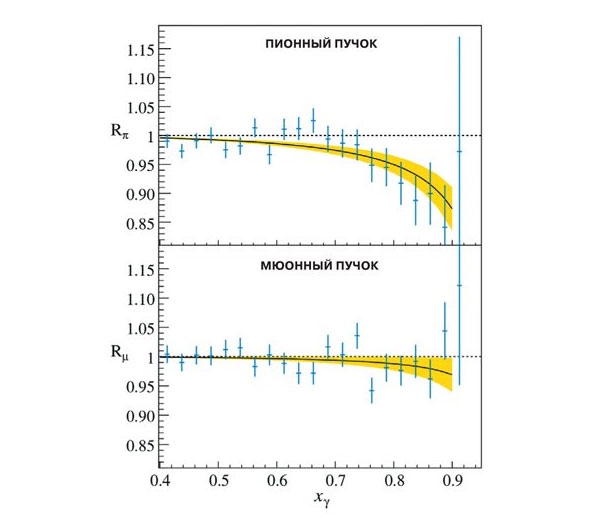

Физики сравнили измеренные спектры тормозного излучения для пиона и мюона с ожидаемыми спектрами для соответствующих точечных частиц. Оказалось, что эластичность структуры реального пиона приводит к некоторому подавлению вероятности излучения очень жёстких фотонов по сравнению с гипотетическим бесструктурным пионом. А для мюона полученный результат в пределах ошибки измерений никаких отклонений от ожидаемого не демонстрирует. Контрольные измерения с мюонным пучком хотя и не гарантируют полного отсутствия каких-либо неучтённых систематических эффектов, но ставят довольно жёсткие ограничения на величину возможных вкладов таких эффектов. Значение электрической поляризуемости пиона, соответствующее измеренному спектру, составляет (2,0±0,6стат.±0,7сист.)×10–4 фм3, что отлично согласуется с предсказанием эффективной киральной теории. Этот результат получен при допущении, что сумма электрической и магнитной поляризуемостей пиона равна нулю. Такое допущение использовалось и в протвинских измерениях, поскольку оно достаточно обосновано с точки зрения теории.

Измерения, выполненные на установке COMPASS, закрыли вопрос о возможном несоответствии между предсказанием эффективной киральной теории для поляризуемости пиона и её истинным значением. Означает ли это, что работа в данном направлении завершена? Конечно, нет. В настоящее время продолжается обработка значительно большего количества данных, где во внимание будут приняты не только энергетическое, но и угловое распределение тормозных фотонов. Это позволит выполнить независимые прецизионные измерения как электрической, так и магнитной поляризуемости и проверить, действительно ли они практически равны по модулю, как предполагает теория. Кроме того, большой объём данных, возможно, позволит детально «пощупать» различные нелинейные эффекты, проявление которых ожидается при большой величине деформации пиона во внешнем поле и которые описываются константами следующего порядка — квадрупольными поляризуемостями.

Несмотря на то что именно пион является простейшей структурой для квантовой хромодинамики, интересно было бы измерить поляризуемости и других адронов. Сложность в том, что вероятность испускания частицей тормозного фотона обратно пропорциональна квадрату массы частицы. В адронном пучке эксперимента COMPASS присутствует около 2,5% каонов, которые могут быть надёжно идентифицированы. Несмотря на то что для каона вероятность испустить тормозной фотон почти в 10 раз ниже, чем для пиона, ожидаемого объёма данных должно хватить не только для того, чтобы впервые в мире зарегистрировать тормозное излучение каона, но и для первой оценки его поляризуемости, для которой киральная эффективная теория предсказывает значение 0,6×10–4 фм3.

При работе с частицами высоких энергий безопасность превыше всего. Во время эксперимента дверь, ведущая в зону детектора, заблокирована. Если пучка нет и доступ к детектору открыт, каждый входящий должен повернуть и взять с собой ключ. После окончания всех работ на детекторе пучок невозможно включить, пока на место не вернутся все ключи. Это сделано, чтобы случайно никого не забыть в зоне детектора

Работа коллаборации COMPASS по измерению поляризуемости заряженного пиона опубликована в феврале 2015 года в журнале Physical Review Letters.

Отрадно отметить, что определяющий вклад в данную работу на всех стадиях, от планирования измерений до набора данных и их обработки, внесла группа физиков из Дубны. Это отличный пример того, как исследования, инициированные отечественными учёными, опираясь на мощную базу международного сотрудничества, выведены на новый уровень при активном участии наших физиков.

Словарик к статье

Эффект Комптона — рассеяние фотонов на свободной заряженной частице, при котором фотон передаёт частице часть своей энергии. Впервые такую передачу энергии наблюдал в 1923 году Артур Комптон в рассеянии рентгеновских лучей на электронах. Эффект Комптона доказывает квантовую природу электромагнитного излучения.

Виртуальная частица — объект, обладающий зарядом и квантовыми числами соответствующей реальной частицы, но для которого не выполняется предписываемое специальной теорией относительности соотношение между массой, энергией и импульсом. В квантовой теории поля виртуальные частицы служат для описания взаимодействий. Например, электромагнитное взаимодействие между зарядами осуществляется путём обмена виртуальными фотонами.

Черенковское излучение (излучение Вавилова—Черенкова) — свечение, порождаемое в среде заряженной частицей, движущейся со скоростью, большей скорости света в данной среде. Излучение направлено вперёд вдоль образующей конуса, ось которого совпадает с направлением движения частицы, а угол при вершине определяется её скоростью. Измеряя этот угол, можно установить скорость частицы. Если для частицы известны импульс или энергия, то знание скорости позволяет однозначно её идентифицировать. Этим обусловлена широкая распространённость детекторов черенковского излучения в экспериментальной физике частиц.

Электромагнитный калориметр — детектор для регистрации высокоэнергетичных электронов, позитронов или фотонов. В результате взаимодействия этих частиц с веществом развивается электромагнитный ливень — каскад вторичных частиц. Энерговыделение в рабочем веществе калориметра преобразуется в электрический сигнал и позволяет определить энергию исходной частицы.

-

сами себе придумывают цели, обосновывают важность, героически достигают, вручают премии

остаётся один вопрос: зачем???