«Вперед, на Марс!»

Александр Ильин

«Троицкий вариант» №6(125), 26 марта 2013 года

О проекте пилотируемого полета на Марс Денниса Тито (Dennis Tito) рассказывает Александр Ильин — выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, бывший сотрудник ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. В настоящее время — редактор журнала «Новости космонавтики».

«Вся суть — в переселении с Земли и в заселении космоса», — говорил К. Э. Циолковский, и все пионеры космонавтики были едины в стремлении дать человеку возможность исследовать и заселить Солнечную систему и миры у других звезд.

Во время Второй мировой войны появились реальные технические средства достижения космоса, а запрос общества на космические чудеса породил космическую эйфорию 50-х. Именно тогда был написан огромный пласт фантастической литературы, причисленной впоследствии к «золотому фонду» фантастики.

Космос был везде — в журналах, телепередачах и даже в первом «Диснейленде». В той его части, что называлась Tomorrowland, миллионы посетителей парка могли совершить «полет на Луну» на настоящей ракете (консультантом проекта был знаменитый Вернер фон Браун — создатель первой баллистической ракеты «Фау-2» и, впоследствии, американского лунного носителя «Сатурн-5»).

Советский спутник и полет Юрия Алексеевича Гагарина создали уникальную ситуацию, в которой две ведущие технические державы вступили в космическую гонку.

Благодаря уникальному сочетанию факторов, главным образом политических, на государственном уровне была организована американская программа Apollo. Увы, интерес людей к космосу в те годы уже начал спадать. Дети 50-х, наигравшись в храбрых астронавтов, предпочли антикультуру — возникло «потерянное поколение». А еще так некстати космические роботы «Маринер-4» (1965 год) и «Венера-4» (1967 год) показали, что лететь-то людям некуда. Венера и Марс оказались непригодными для жизни. Перевалив через пик в 1966 году, бюджет американского космического агентства NASA пошел на спад. Лунная программа была доведена до завершения, политические цели достигнуты (реванш за Спутник и Гагарина), но ее продолжения не последовало.

А ведь у США были все средства (сверхтяжелый носитель «Сатурн-5», прекрасные корабли «Аполлон») для осуществления пилотируемых облетных миссий к Венере и Марсу. Были подобные проекты и у СССР. Человечество стояло на пороге Солнечной системы, но люди свернули со «звездного пути» — исчез запрос от общества на космос. Естественно, космос перестал интересовать и политиков.

Если условно разделить космонавтику на исследовательскую и прикладную, то последняя сейчас «встала на ноги» потому, что стала коммерчески выгодной. Прикладную космонавтику двигает капитал, который аккумулировал средства и выражает потребности значительного большинства населения.

Исследовательская космонавтика продвигается стремлением к знанию и трудом нескольких тысяч ученых и технарей при моральной поддержке нескольких миллионов образованных, интересующихся наукой людей — активных сторонников космонавтики. Ученые достаточно организованы для того, чтобы правительства давали им средства на космические исследования. Но, зная «правила игры», ученые-исследователи в области космической науки выступают в большинстве своем против пилотируемых полетов вообще. Ведь источник финансирования один, и чем больше ушло на пилотируемую программу, тем меньше останется на их беспилотные научные аппараты.

Что же касается современной пилотируемой космонавтики, то, решая множество важных задач, она ни в коей мере не соответствует тому, что миллионы романтиков считают ее истинным назначением — «смело идти туда, куда не ступала нога человека». Борьба за космическое будущее человечества стала уделом отдельных энтузиастов, организующих фонды, такие как Марсианское общество (The Mars Society).

На чем же лететь?

И вот в феврале 2013 года первым космическим туристом и мультимиллионером Деннисом Тито был основан очередной фонд Inspiration Mars Foundation — его цель, ни много ни мало, отправка к Марсу корабля с экипажем из двух человек уже в 2018 году! Следует отметить, что проект, предлагаемый Деннисом Тито, не является полноценной марсианской экспедиций с высадкой на поверхность красной планеты.

501-дневный круиз пройдет по траектории «свободного возвращения» (free return orbit): стартовавший с околоземной орбиты межпланетный комплекс должен вернуться к нашей планете только за счет гравитации, используя для разворота и ускорения Марс. Посадки на планету и даже выхода на орбиту вокруг Марса проект не предусматривает. Комплекс пронесется мимо цели буквально за несколько часов.

В качестве основы межпланетного комплекса Деннис Тито предполагает использовать частный космический корабль Dragon, созданный компанией SpaceX. На сегодняшний день Dragon совершил три успешных рейса к МКС в беспилотном режиме, а полеты астронавтов на новом корабле начнутся не раньше 2015 года.

Для облета Марса Dragon нужно значительно доработать — повысить надежность систем и увеличить срок возможного пребывания в космосе (даже у проверенных российских «Союзов» он составляет всего семь месяцев), научить входить в атмосферу со скоростью, превышающей вторую космическую, улучшить защиту экипажа от радиации.

Так как объем Dragon’a явно недостаточен для 501-дневной миссии, вероятно, к Марсу отправится связка из корабля и специального надувного модуля, разработанного компанией Bigelow Aerospace. Макеты таких модулей дважды испытывались на орбите, но полномасштабный надувной модуль в космосе пока еще не побывал.

Для запуска межпланетного комплекса планируется использовать ракету-носитель Falcon Heavy, также создаваемую SpaceX. Новая ракета, первый пуск которой запланирован на 2013 год, способна доставить на низкую околоземную орбиту груз массой 53 тонны. Для сравнения: самая мощная на сегодняшний день отечественная РН «Протон-М» имеет грузоподъемность 22 тонны, а американский лунный носитель «Сатурн-5» когда-то был способен выводить более 140 тонн, но, к сожалению, проект Apollo был закрыт 40 лет назад.

Когда старт?

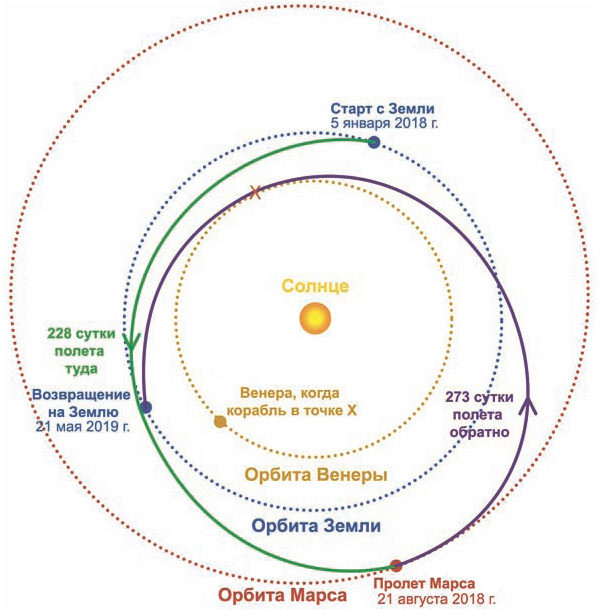

Дата старта «марсолета» Тито — 5 января 2018 года — выбрана не случайно, возможность полета по такой быстрой облетной траектории представляется дважды в каждые 15 лет. После 2018 года следующей возможности придется ждать до 2031 года.

Облетная схема хороша тем, что не предполагает сложных маневров — выхода на орбиту вокруг Марса, входа в его атмосферу. Отсутствует также стыковка на марсианской орбите. Пуск в 2018 году приходится на 11-летний солнечный минимум, что обеспечивает наименьшее воздействие солнечной радиации.

Стартовав с околоземной орбиты 5 января 2018 года, комплекс пролетит возле красной планеты 21 августа. Минимальное расстояние, с которого экипаж сможет разглядывать поверхность Марса, составит 160 км. Это существенно ниже, чем текущая высота орбиты МКС (около 400 км от поверхности Земли). Совершив маневр разворота, используя притяжение Марса, комплекс отправится домой. Возвращение на родную планету состоится 21 мая 2019 года, причем скорость входа в атмосферу составит 14,2 км/с — даже у лунных экспедиций она была меньше.

Как сохранить экипаж?

Деннис Тито считает, что первый марсианский экипаж составит семейная пара. Критерии отбора пока не установлены, но очевидно, что в подобной экспедиции понадобятся навыки пилота (для проведения коррекций траектории), врача (проблемы со здоровьем в длительной экспедиции весьма вероятны) и ученого (в конце концов мы же летим за новыми знаниями).

Три главные проблемы подобных длительных экспедиций: масса запасов системы жизнеобеспечения, надежность межпланетного комплекса и воздействие факторов космического полета на экипаж.

Для упрощения миссии можно отказаться от разработки замкнутых систем жизнеобеспечения, способных регенерировать значительную часть используемой астронавтами воды и кислорода, но в таком случае потребуется брать существенные запасы безвозвратно расходуемых ресурсов. Минимальная потребность человека — около 3 кг воды, кислорода и обезвоженной пищи в сутки. Реальные цифры ближе к 10 кг. Таким образом, масса запасов марсианской миссии Тито составит от 3 до 10 тонн! И это всё нужно доставить в космос, разместить внутри Dragon̕а и разогнать к Марсу.

Проблема надежности также очень важна. В отличие от МКС, межпланетный комплекс будет полностью автономен на протяжении всего полета, ведь к нему не пошлешь «грузовик» — «Прогресс». Следовательно, необходимо заранее иметь на борту как запасные части, так и инструменты для ремонта систем комплекса, а это дополнительный вес.

Статистика отказов на станции «Мир», да и на МКС не внушает особого оптимизма: поломки будут, и их нужно будет устранять в полете. Тяжелой будет миссия и чисто в психологическом плане — провести 501 день вдвоем в «банке» размером с кухню, с постоянной угрозой для жизни, ради пролета около Марса продолжительностью несколько часов (еще пару-тройку дней можно будет любоваться на довольно крупный диск красной планеты). Не стоит забывать и про питание обезвоженной пищей и консервами, и невозможность поговорить с близкими на Земле и получить консультации ЦУПа — запаздывание сигнала в некоторые моменты полета превысит 10 минут.

Поскольку Тито предполагает вернуть экипаж на Землю не только живым, но и здоровым, существенное внимание необходимо уделить воздействию факторов космического полета на человека. С воздействием невесомости люди научились бороться на орбитальных станциях — для успешной борьбы на межпланетном комплексе должны быть установлены спортивные тренажеры. Чтобы не вернуться на Землю «медузой», храбрые астронавты будут вынуждены заниматься спортом не менее двух часов каждый день!

Толком не решенная проблема — солнечная и космическая радиация. Ее воздействие на межпланетных трассах как минимум в два раза выше, чем на МКС. Конечно, специальная компоновка (запасы и системы корабля расположены снаружи, каюты астронавтов — внутри), антирадиационные медицинские препараты и полет в год «спокойного Солнца» помогут несколько сгладить последствия, но не более того. «Проблема радиации — серьезная проблема, но она не остановит шоу», — заявил журналистам медицинский директор проекта Джонатан Кларк.

Зачем лететь?

Хоть проект Тито и не предусматривает посадки, он может стать первой межпланетной миссией человечества (полетом к другой планете, а не к спутнику), его цель — «вдохновить юношество», как заявил на пресс-конференции сам Деннис Тито.

В ходе такой миссии можно получить уникальные медицинские данные о поведении человеческого организма в условиях отсутствия электромагнитной защиты Земли. Да и сам по себе автономный полет — совершенно новый опыт. Как уже говорилось выше — к межпланетному комплексу не пошлешь «грузовик», да и заболевшего астронавта не эвакуируешь на Землю на «Союзе».

Находясь вблизи планеты, можно наблюдать и исследовать Марс, сбросить небольшие зонды и даже управлять марсоходами напрямую (без запаздывания сигнала) — конечно, такая возможность должна быть заблаговременно заложена в ПО марсианских роверов. Но основной смысл смелого проекта — всколыхнуть общественность, дать возможность почувствовать гордость за человечество — люди у Марса! Такой полет может стать первым шагом к полноценной марсианской экспедиции (вторым шагом будет выход на орбиту вокруг Марса, и лишь третьим — посадка). В любом случае — «дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Космос ждет!

«Я на Марс только за чужой счет, а за государственный — никогда!»

Владимир Сурдин

Лауреат премии «Просветитель» 2012 года, член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, известный астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин прокомментировал для ТрВ-Наука идею проекта Денниса Тито. Беседовала Наталия Демина.

Коллаж М. Борисова— Согласились ли бы Вы лететь на Марс? Если да, то при каких условиях?

— Всё зависит от того, кто пригласил бы меня в этот полет. Если бы речь шла о государственной программе, то я бы не согласился и постарался бы отговорить любого другого желающего. Потому что на те деньги, которые государство захочет потратить на этот полет, я бы предложил послать на Марс десятки, а может быть, и сотни космических аппаратов. За десять лет они бы исследовали эту планету гораздо лучше и полнее, чем один уставший и больной космонавт, который, подлетев к Марсу, только бы и мечтал о том, как бы не погибнуть и вернуться на Землю.

Но если бы это была частная инициатива, а теперь такие проекты возникают, то, наверное, согласился бы, потому что всё-таки я — астроном и мог бы точнее понять, чем технически подкованные космонавты, что именно вблизи Марса надо наблюдать, изучать и куда направлять приборы. Хотя понимаю, что моей технической подготовки было бы недостаточно, чтобы ухаживать за кораблем. Скорей всего, я бы туда вообще не долетел. Почти годичный полет в одну сторону, про обратный полет пока молчу, требует постоянного обслуживания корабля. Мы знаем по опыту современной космонавтики, что техника в космосе портится со страшной силой и главное, чем занимаются космонавты и занимались на всех орбитальных станциях, — это борьба за существование своего аппарата.

И даже на МКС, когда вроде бы там много космонавтов и астронавтов и использованы технологии разных стран мира, всё равно — постоянные неприятности. Единственное, что космонавтов поддерживает в нормальном психологическом состоянии, — это возможность быстро вернуться на Землю, ведь она рядом — в 300 км. А когда ты летишь в пустоте и до любой планеты не рукой подать, то, конечно, будешь думать только о выживании и о том, чтобы корабль защитил тебя от вакуума и радиации. И какая наука в таких условиях? Так что я на Марс только за чужой счет, а за государственный — никогда!

— А Вы боитесь радиации?

— Может быть, ее стоило бы бояться в возрасте 20–40 лет, когда ты думаешь стать отцом семейства и прожить еще несколько десятилетий. А когда тебе 60 и детей делать поздновато, а мечтать еще о полувеке жизни совсем не приходится, то... Ну, да, облучение будет серьезным, вернусь с белокровием, но в конце концов ради полета на Марс здоровьем можно и пожертвовать. Это прогнозируемый риск, здесь нет никакой неожиданности. С этим можно жить, живут же чернобыльцы. Не здорово живут, но ничего.

— Как Вы относитесь к идее проекта Денниса Тито отправить на Марс супружескую пару?

— Этот проект мне совершенно не понятен. То, что Деннис Тито готов сейчас сам себя окунуть в любую авантюру, я понимаю. Он всю жизнь мечтал о космосе, а занимался бизнесом и в конце жизни решил на заработанные деньги реализовать свои мечты. Это красиво. Тут человека останавливать нельзя. Теперь он не молод и не очень здоров, а деньги у него есть, и он понимает, что здоровья на такой полет у него уже не хватит. И он решил предложить полет супружеской паре.

Однако я не могу понять, почему супружеской. Чтобы уединиться на полтора года, для этого не надо лететь на Марс, достаточно уехать на любой остров в Тихом океане и спокойно там пожить, получая удовольствие от супружеской жизни. Кроме того, я не могу себе представить существование супругов в таких напряженных в физическом и особенно психологическом смысле условиях. Если муж любит свою жену, то он ее не возьмет в полет с высокой вероятностью вернуться на Землю с раком. А при таких дозах радиации шанс получить рак молочной железы весьма высок. Если же муж не любит свою жену, то провести с ней полтора года в таком маленьком космическом аппарате... — это будет испытание, достойное пера фантастов.

Всё же не могу понять, почему именно супружескую пару? Чтобы была возможность сексом там заниматься? Но без этого можно обойтись в течение полутора лет. Моряки ходят в годичные подводные походы на ядерных подводных лодках и как-то перебиваются, хотя молодые и здоровые ребята. Ну, нет возможности, значит, нет, надо делом заниматься.

— Наверное, считается, что муж и жена лучше всего подходят, так как они психологически совместимы, раз выбрали друг друга в жизни, а потом им будет чем заняться, будет не так грустно...

— Даже если муж и жена совместимы в условиях Земли, то не факт, что, попав в совершенно новые условия, они очень быстро не превратятся в космических «монстров». Эксперименты даже на Земле это показывают. А посмотрите, как разбегаются космонавты, проведя полгода или год на МКС.

Нередко они потом видеть друг друга не могут, это очень большое испытание для психики человека, тем более для психики малосовместимой — мужской и женской, когда разные потребности, разные темпераменты.

Более того, в советское время, когда планировались первые космические экспедиции, наши психологи из Института медико-биологических проблем думали, как сформировать экипаж для полета на Марс. Королев пытался реализовать этот проект, и психологи работали над этой задачей. Идея, что надо послать двух мужчин и двух женщин или трех мужчин и трех женщин (больше шести членов экипажа не помещалось тогда в корабль), у психологов не проходила. И они нам объясняли, почему.

Представьте себе три супружеские пары. Одна из них в полете переругалась, что весьма вероятно в условиях напряженной космической жизни. В результате появляются два претендента — мужчина и женщина — на то, чтобы разбить две другие пары. Начинается всеобщий космический скандал и нервотрепка.

Как же можно собрать работоспособный экипаж? Оказалось, что была выработана такая стратегия: если экипаж, скажем, из шести человек, то в нем должно быть пять мужчин и одна женщина. С одной стороны, в таком мужском коллективе никто на нее не будет претендовать, с другой — ее присутствие будет поддерживать мужчин в тонусе, всё-таки дама на борту, опускаться нельзя. Таковы были рекомендации профессиональных психологов в конце 60-70-х годов, когда полет на Марс казался осуществимым.

Я думаю, что и сейчас эти рекомендации не потеряли смысл, но задача пилотируемого полета на Марс вообще, в любом составе, супругов или друзей или коллег, мне кажется пока очень сомнительной. Этот полет не нужен ни с какой стороны, даже с точки зрения идеологической. Сегодня никого не удивишь длительным полетом человека в космос, и нормальная публика не различает полет по орбите вокруг Земли или полет к Марсу. Не понимая, что к красной планете такое путешествие будет намного опаснее, чем на МКС. А в результате идеологический эффект окажется почти тот же самый.

— Сейчас много говорят о засилье пара- и лженауки на ТВ. Можете ли Вы назвать примеры хорошей научной популяризации на ТВ?

— Да, есть правильные каналы, например Discovery Channel, National Geographic. Мне нравятся научно-популярные передачи на «России-2». «Наука 2.0», пожалуй, это единственное, что делается на ТВ нескучно и профессионально, там со зрителем не заигрывают, не хохмят, а работают вполне достойно. Мне поначалу даже казалось, что это переводной проект, какое-то купленное «Дискавери». Нет, смотрю, наши всё делают. Это единственная команда, с которой было бы не стыдно работать, потому что с остальными получается какой-то винегрет из надерганных западных кадров, несуразных комментариев. А «Наука 2.0» — дорогой добротный проект. Я говорю о том, что я видел: про дирижабли, про физические приборы.

«24 Техно» — непонятный канал: видно, что в производстве дешевый, они крутят очень хорошие западные научно-технические фильмы, но, к сожалению, с плохим переводом. Фильмы на этом канале лучше не слушать, а только смотреть. Полагаю, что такое качество перевода отталкивает профессионального зрителя. А ведь исходные фильмы — очень хорошие, свежие. Где они их берут? Ведь это фильмы уровня «Дискавери». Желательно, чтобы тексты переводов редактировали специалисты, а имя переводчика указывалось в титрах. Во-первых, он полноправный соавтор, во-вторых, относиться к делу будет ответственнее. Научный редактор нужен, неужели это такие большие деньги? Неужели маленькая телекомпания или издательство не могут пропустить перевод фильма или книги через редактора? Смотрят ведь не только лохи.

— Какие города планируете посетить с лекциями от премии «Просветитель»?

— В начале апреля от «Династии» мы едем большой компанией в Саратов. Там выступят несколько известных лекторов. Саратов — город старинный, культурный, там прекрасный университет. Еще мы поедем с лекциями по Саратовской области, там много небольших городков, где живет техническая интеллигенция. Саратовская область — это же известный ареал обитания европейцев — немцев Поволжья, которых туда завезла Екатерина II. А на самом деле, там не только немцы, а датчане, шведы и прочие северные европейцы. Пока они там жили, создали глубокий культурный слой. Потом они отхлынули в Германию, но некоторые еще остались. И такие города, как Энгельс, были насыщены культурными, любознательными людьми. Мне интересно посмотреть, что осталось.

На самом деле, год назад я побывал в Саратове. Меня пригласили прочитать там лекцию, и у меня было некоторое разочарование по поводу того, сколько людей на эту лекцию пришли... хотя и реклама была. В последние годы город испытал шок оттого, что в нем остановились градообразующие заводы. Люди выживали черт знает чем. Казалось, что прошли эти времена выживания, но возможно, что они прошли только в Москве. А в тех городах, которые держались двумя-тремя предприятиями, закрытие этих заводов резко ухудшает жизнь.

— Сразу пропадает интерес к научной популяризации?

— В Москве ведь в 90-е годы было то же самое, какая научная популяризация! Люди торговали на улицах шмотками, кандидаты наук выходили на базар, а после 2000 года, когда жизнь несколько наладилась, стали опять выходить научно-популярные журналы, и люди пошли на лекции. Хочется посмотреть, продолжается ли этот процесс в других крупных городах. Похоже, что он еще не закончился. Саратов — это такая лакмусовая бумажка, там очень старый университет, один из старейших в России, и там была мощная прослойка интеллигенции. Вся ли она рассосалась? Проверим.

— А над чем Вы работаете сейчас?

— Сейчас мы заняты переизданием серии «Астрономия и астрофизика», которую мы с коллегами создаем около десяти лет. Она оказалась востребованной, старые издания раскуплены, нужны новые. Наука идет вперед, и сейчас все предыдущие книги приходится сильно переделывать, чему я очень рад; значит, астрономия не стоит на месте.

— Как вы знаете, ТрВ-Наука исполняется 5 лет. Есть ли у Вас какие-то конструктивные пожелания, может быть добрая критика в наш адрес?

— Пожелание одно: чтобы газета сохранилась, чтобы не пропал энтузиазм и задор тех, кто ее делает. Я представляю, сколько времени и сил это отнимает, и на много лет одного энтузиазма на такую работу ни у кого не хватит. А газета нужная, и мне уже трудно представить свою жизнь без регулярного чтения свежего номера. Вокруг «Троицкого варианта» образовался свой круг, клуб читателей. И при этом людей приличных. Взаимный обмен новостями, которые пришли из этой газеты, сближает тех, кто мыслит на одной волне. Очень хочется, чтобы авторы газеты работали так же интересно еще хотя бы пять лет, а те, кто в состоянии помочь газете, поддерживали бы эту работу.

.jpg)