Борис Жуков

«Что нового в науке и технике» №1-2, 2006

- Помнить — значит предвидеть

- Термин и гипотеза

- Молекулярное обольщение

- Возвращение в синапс

- Вопросы остаются

Возвращение в синапс

Однако сказать, что молекулярный бум ничего не дал, все-таки нельзя. Подобно алхимикам, открывшим в бесплодных поисках философского камня множество веществ и явлений, искатели «молекул памяти» нашли вместо них немало интересного. Полученные ими данные об активном синтезе специфических белков в обучающихся нейронах оказались весьма полезны в 90-е годы, когда у ученых появилась возможность изучать процессы памяти на молекулярном уровне.

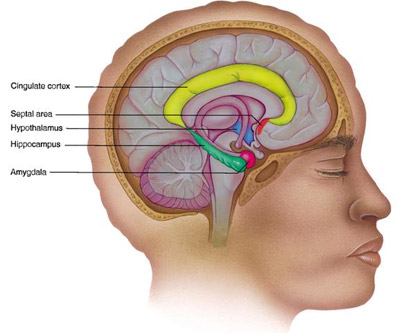

Как показали исследования Эрика Кендела (получившего за них Нобелевскую премию за 2000 год), запоминание начинается с ионов кальция, входящих в синапс из межклеточной среды во время прохождения нервного импульса. Если импульсы приходят слишком часто, кальций не успевает полностью выводиться в промежутках между ними, его концентрация растет, увеличивая выброс медиатора. На другом краю синоптической щели повышенное поступление медиатора вызывает не только «быстрый» электрический ответ мембраны, но и постепенное накопление неких сигнальных веществ. Достигая ядра клетки, они включают определенные гены. Группа российских физиологов во главе с Константином Анохиным установила, что это так называемые ранние гены. Их продуктом являются факторы транскрипции — белки, служащие командой начать синтез других белков. Эта цепочка химических посредников между исходным сигналом и конечным продуктом работает как каскадный усилитель: каждая молекула предыдущего уровня обеспечивает появление множества молекул следующего.

Цепь заканчивается синтезом целого ряда специфических синаптических белков: рецепторов, структурных белков, возможно, факторов роста. Их появление в синапсе приводит к резкому повышению эффективности его работы и даже увеличению его в размерах. И это уже необратимо — при последующем ослаблении стимуляции синапс не возвращается к прежнему состоянию. Что полностью соответствует ожидаемым свойствам энграммы: как обнаружил еще Павлов, однажды выработанный условный рефлекс никогда не угасает сам собой, без специального подавления.

Нетрудно видеть, что эта картина, нарисованная к концу 90-х трудами множества экспериментаторов, очень похожа на умозрительную схему, предложенную за полвека до этого Дональдом Хеббом. Конечно, Хебб не мог предвидеть роль кальция, механизмы регуляции активности генов или двухфазный ответ генетического аппарата. Но все основные положения его теории подтвердились одно за другим. Открытие питтсбургских физиологов ложится в картину последним мазком: согласованно работающие нейроны Фернандеса — это и есть гипотетические нейронные ансамбли Хебба, в которых поступивший от органов чувств сигнал может циркулировать после прекращения действия породившего его стимула.

Заметим: Хебб постулировал этот процесс, опираясь на данные экспериментов с человеком и млекопитающими, а впервые обнаружен он был в мозге пчелы. Это наводит на мысль о том, что подобная схема организации памяти — не одно из возможных решений, а универсальный принцип работы нервной ткани.

-

Условный рефлекс (Павлов) - Синапс (Хебб) - Ионы (Кендел) - ? Каков же прогноз этой цепочки?

Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат, а выбор системы остается за субъектом, то следующим шагом должен быть физический смысл энграммы или физический смысл прогноза. А? Пора приглашать физиков и философов.

И еще:

Русло ручья - это память теченья,

Что протекал здесь когда-то давно.

Оно б рассказало тебе о влеченье,

Если бы мог прочитать ты его.

...-

>Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат

Можно создать устройство, которое будет предвидеть сл. результат - то есть самообучаться. Это не трудно. Например в робототехнике.

>Если бы мог прочитать ты его. ...

Если бы текстом писало оно,

Это теченье ручья

Смог бы его прочитать я давно

Как и твои увлеченья

Память теченья есть русло ручья только потому, что это написано кем-то в каком-то тексте. Как и само теченье, русло, ручей. Без текста - ничего нет - ни ручья, ни русла, ни памяти. Ничего.-

'Можно создать устройство, которое будет предвидеть сл. Результат:' Хотел бы я увидеть такое устройство, которое бы САМО прогнозировало. А Вы видели его или знаете как оно сконструировано?

':это написано кем-то:' Кем? Вашим виртуальным устройством?

Ну, что ж, приятно, познакомиться с ручьем,

Который к нам спустился с высоты

Он знает все - с законами на 'ты'

И помыслы мои расскажет наперёд.-

Примеров много. Роботы собаки учаться реагировать на конкретные звуки.

Программы (тот же Word), анализируя использования меню пользователем - сворачивает "редко используемые" меню.-

"Роботы собаки учаться реагировать на конкретные звуки", тогда регулятор Уайта - это элементарное интеллектуальное устройство с одной энграммой. Они не учатся их программируют, то есть это часть или продолжение субъекта, сконструировавшее эти устройства.

-

>Они не учатся их программируют, то есть это часть или продолжение субъекта, сконструировавшее эти устройства.

То есть робот собака - это продолжение(!) человека-программиста?

Очень экстравагантное заключение.

Неужели все то, что конструирует человек есть его продолжение - танк, транзистор, самолет, подводная лодка. топор, перо, унитаз...

И все эти предметы - продолжение человека?

Очень экстравагантное заключение. ;-)-

Никакой экстравагантности, посмотрите работы доктора Мигеля Николелиса из университета Дюка.

А в качестве эксперимента, для себя, представьте поведение танка, транзистора, самолета, подводной лодки, топора, пера, унитаза без субъекта.-

Представил. И что?

Танк стреляет сам, самолет сам летит, лодка тонет, топор рубит..

"Немецкие ученые из Института Фраунгофера разрабатывают новую систему, которая в перспективе позволит компьютерам самостоятельно определять эмоциональное состояние пользователя и подстраиваться под его настроение.

Принцип работы проектируемой системы основан на сборе и анализе самых разнообразных показателей. Так, установленная, например, на мониторе веб-камера будет отслеживать позу сидящего перед экраном человека, его выражение лица и манеру движения. Кроме того, комплекс сможет фиксировать такие показатели жизнедеятельности, как частота пульса, температура тела, давление крови и пр." - > http://science.compulenta.ru/249891/?r1=rss&r2=remote-

Танк стреляет сам... Это как? Механизм сможете объяснить?

"...в перспективе позволит компьютерам самостоятельно определять эмоциональное состояние пользователя..." Во-первых, только в перспективе. Во-вторых, вот это слова "самостоятельно". Вы сможете его объяснить, определить? Хотя бы в принципе?

Теперь о "Вышеперечисленные системы предвидят...", что означает возможность формировать модель своего поведения, видеть следующие шаги, то есть обладать сознанием. С чем Вас и поздравляю. У язычников то же существует такое представление, все или часть предметов (топор, лес, солнце и т.д.), которые их окружают, обладают сознанием. Здравствуй мистика.-

>Теперь о "Вышеперечисленные системы предвидят...", что означает возможность формировать модель своего поведения, видеть следующие шаги, то есть обладать сознанием.

Это я привел вам пример того, что ваше определение интеллекта применимо и к вышеперечисленным системам (роботам собакам, программе Word и т.п.). Так как они не имеют все же интеллекта, то ваше определение интеллекта не верно. Только и всего. :-) Это называется метод доказательства от противного. Язычники тут не причем.-

Теперь понятно, что ребята исследующие память, энграммы зря все это делают, так как есть устройства, которые вполне самостоятельно, без их участия принимают решения. Привет танку!

-

А причем тут энграмма ("Формирование такой устойчивой цепочки нейронов с 'облегченным запуском' и есть элементарный акт запоминания. А сама она - не что иное, как энграмма, материальный след события.") и устройство, умеющие самостоятельно принимать решения?

Вы написали вначале - "Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат..." - вы подменили то, что есть в тексте: "помнить - это всегда в той или иной степени предвидеть."

"Помнить"(память живых существ) не равна понятию "интеллект".

Подмена понятия и породила такую цепочку обмена на этом форуме.

;-)-

энграмма (эм- + греч. gramma запись) -- общее название структурных и функциональных изменений, возникающих в ц. н. с. при воздействии на организм каких-либо раздражителей и сохраняющихся длительное время; рассматривается как материальная основа памяти. (словарь мед. терминов). Как видите в этом определении нет ':цепочки нейронов с 'облегченным запуском':' Это интерпретация монокаузальных инженеров, которые не в состоянии принять, что многообразие событий невозможно описать используя существующую логику. Поэтому и Гёдель и Пенроуз вводят понятие неалгоритмической сущности организации субъекта. Но, это их беда. Это во-первых. Во-вторых, не стоит отождествлять то, что называют память у компьютера и память у биообразований. Это разные понятия и не только по организации, но и по предназначению. Поэтому для меня память и прогноз близкие сущности (не существуют друг без друга). Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

-

Окей. То что помнить и мыслить - это разные понятия мы определились.

:-)

Далее вернемся в начало: >Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

Неверно. Не сможете. Что означает - "зная русло" - откуда вы его "знаете" - вам об этом кто-то сказал? Вы увидели метку(текст) - указатель, на котором было написано что это за русло? Вы прочитали название(текст!) русла на карте, которую кто-то составил? Составил как? - придя на местность(какую?) и спросил (у кого?) - как называется(какой имеет текст?) это русло(река)? И ему сказали (текст) и он поверил, что над ним не пошутили? Что тот указатель, что тут течет именно "Волга", а не "Дон" не переставили шутники? Что наборщик текста в атласе или на карте не ошибся в названии(текст!) или координатах(текст!), набирая текст(откуда он его этот текст считывал? - а там, откуда считывал - не было ли ошибки?).

Или вы пришли на местность имея карту(текст на бумаге) и определяете координаты по спутнику? А спутник не сбоит - его ПО(текст!) работает верно? А ваше ПО(текст!) в GPS приемнике не имеет багов? И вы верите в то, что если текст(!) на карте(координаты и название русла) совпадает с текстом(координатами) на дисплее GPS приемника - то вы на месте? Это истина?

>Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

Нет. Зная название русла(реки), вы знаете только текст(!)-метку этого русла и никуда вы не попадете и ничего не предскажите.

Все что у вас есть - это набор текстов: на карте, на дисплее GPS-приемника и на указателе возле этого русла(реки). Не более того.

И ваша вера - что это и есть та река (что все три текста совпадают). Но это ваша вера. Вы можете как верить, так и сомневаться. Но больше вы ничего не можете. Какие уж тут предсказания! ;-)-

'То что помнить и мыслить - это разные понятия мы определились' Мы это кто? И чем же эти понятия разнятся?

И уж очень категорично: 'Неверно. Не сможете'. Может быть. А может нет. И 'Русло ручья - это память:', а не метка на карте или местная достопримечательность.

А по поводу веры. Современная логика только один из способов объяснения событий фиксируемых (запоминаемых, формирующих русло памяти, энграмм) субъектами. Не ограничивайте себя одной колеей.-

-

Все хорошо. Не въехал брат.

Живет то без чудес.

Не знает логик стройных ряд

И не туда полез

Ему бы в танке посидеть

Который знает мат,

Стреляет, бегает везде

И мыслями богат.

Тогда б он понял, наконец,

Что текст важней всего.

Что у реки то есть конец,

Но не найти его.

Что в этих самых ЭВМ

Сознание растет,

И скоро будет happy end,

А может Новый год!

И очень жаль, что у него

Нет мыслей и энграмм,

Что этот сайт не для него,

А в голове лишь хлам.

Привет танку с квантованным сознанием!-

Как, браво!

В поддержку вашей позиции но и не в обиду Логику добавлю, что логика из своей первоначальной одномерности вырастает в многомерную, прекрасную Логику Огня.

Что значит краткой жизни миг,

Когда перед тобою Вечность...

И то, что здесь твой дух постиг -

Лишь часть,

А Путь твой - Бесконечность...

Благодарю вас обоих за интересный диалог!

Приглашаю в гости: http://www.stihi.ru/author.html?feano-

Я миг в энграмму превращаю

Тем самым Путь свой удлиняю

А коль сопрячься с кем придется,

То память в Вечность унесется

Тем самым мир свой одномерный

Я превращу в клубок безмерный,

В котором мысли и энграммы

Играют в Жизни нашей гаммы.

Протиснув мысль в строку поэта

Я льщу себе и жду ответа:

Что слово в гамме отзовется

Иль снова мимо пронесется.-

kak

Я миг в энграмму превращаю

Тем самым Путь свой удлиняю

А коль сопрячься с кем придется,

То память в Вечность унесется

Тем самым мир свой одномерный

Я превращу в клубок безмерный,

В котором мысли и энграммы

Играют в Жизни нашей гаммы.

Ф.

Не верю в мир ваш одномерный,

Все потому, что путь судьбы

Велик у всех, в клубках все мы!

Но все же есть такой мгновенный

Прыжок из времени в Исток,

Где Память всех веков едина

По воле высшей Господина.

Его творит духовный ток:

kak

Протиснув мысль в строку поэта

Я льщу себе и жду ответа:

Что слово в гамме отзовется

Иль снова мимо пронесется.

Ф.

И не пытайтесь льстить напрасно,

И ждать, как У моря рыбак

Ответа рыбки ждал, простак:

Мой отзвук - эхо Слов прекрасных.

А в красоте чудесных Слов

Так много смысла, что энграммы -

Сухие строчки телеграммы,

Для мысли - символ кандалов:

((()))

Что ваша Память воскрешает

Никто пока еще не знает...-

Приятно эхо получить

Но как же мне с энграммой быть

В ней разобраться я хочу

Хотя из слов клубки кручу

Из смысла физики энграмм

Хотел бы я построить храм.

Чтоб без божественных идей

Он был понятен для людей

А красота чудесных Слов

Была бы взята за остов.

Соединив слова в Конструкт

Мы получили бы продукт:

Слова, слова - их хоровод кружа.

Течет меж нас, теченья создавая,

В мозгах энгаммы оставляя,

И Память поколениям даря.-

kak

Приятно эхо получить,

Но как же мне с энграммой быть?

В ней разобраться я хочу,

Хотя из слов клубки кручу

Ф.

Из слов клубки крутить не грех,

Но лучше, если разрешишь,

Скажу - клубком не сотворишь

Ни мир, ни радость, ни успех:

kak

Из смысла физики энграмм

Хотел бы я построить храм.

Чтоб без божественных идей

Он был понятен для людей

Ф.

Хотеть не вредно, строй свой храм,

И для себя, и для людей:

Из смысла физики идей

Не извлечешь души орган:

kak

А красота чудесных Слов

Была бы взята за остов.

Соединив слова в Конструкт

Мы получили бы продукт:

Ф.

Машина, механизм: продукт,

Конструкция, чего же к ним

Для счастья людям, побратим,

Реализуешь? Что за фрукт?

Словами можно Мир творить,

А так: зачем они, слова?

Лишь Память сердца нам важна.

Энграммами не оживить...

Могу, конечно, ошибаться,

Смысл жизни каждому дан свой,

И мне дороже, все же мой:

А как иначе проявляться?

Kak + Ф

Слова, слова - их Хоровод

Течет, теченья создавая,

И, Память Света оживляя,

Подарит жизнь "Водоворот"! (Это имя моей галактики - М51, приглашаю в гости - http://edu.of.ru/ezop/default.asp?ob_no=3140 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прогноз следующий:

Условный рефлекс (Павлов) - Синапс (Хебб) - Ионы (Кендел) - "квантового сознания" в микротрубках цитоскелета Хамерофа-Пенроуза

Ссылки:

Игры, в которые играет Пенроуз (Часть 2) - http://old.computerra.ru/online/hisi/7473/for_print.html

Где прячется квантовое сознание? - http://offline.computerra.ru/print/offline/2003/479/24223/

Во-первых, я читал, что инфузории запоминают "плохое" следующим образом: при столкновении с врагом или стенкой, они выбрасывают в воду стрекальные нити или агрессивные вещества, которые остаются плавать в воде. Впоследствии инфузория просто старается избегать мест с высокой концентрацией эих агентов.

Во-вторых, я читал, что опыты типа Пенфилда подвергались сомнению. Сомнению подвергалась действительность тех ярких забытых воспоминаний, которые возбуждались электродами. А что, если это не воспоминания, а просто яркие образы, которые просто по ошибке воспринимаются, как воспоминания? Поэтому интересно было узнать, проверялась ли достоверность подобных "воспоминаний" и если "да", то как?

В тихом омуте

Ходит сом в ходуте.

Ест тот сом воров,

А есть и мусморов.

Миром смирит,

Мором усмирит.

Разгадка: ручка и чернильница. Частным видом энграмм являются анаграммы (см. статью в Википедии), но данное стихотворение содержит отождествление Т=Д в слове "ходит", поэтому оно является не "чистой" аенаграммой. то есть: энграммой. Если вам интересно, какие из всего этого можно сделать выводы, наберите в Яндексе "Алексеев Вадим Викторович" и читайте, читайте, читайте...

Вадим