Борис Жуков

«Что нового в науке и технике» №1-2, 2006

- Помнить — значит предвидеть

- Термин и гипотеза

- Молекулярное обольщение

- Возвращение в синапс

- Вопросы остаются

Вопросы остаются

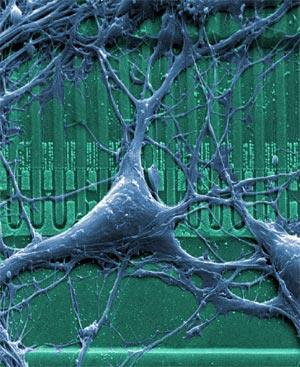

Итак, столетний поиск завершен, умозрительная энграмма идентифицирована с конкретными материальными образованиями и изменениями в них. Но наука — не детектив, где раскрытие главной загадки дает ответ и на все остальные.

Давно известно: если поместить инфузорию в сосуд с квадратным сечением, первое время она будет натыкаться на стенки. Затем траектория ее перемещения станет более плавной: она станет двигаться по вписанной окружности, избегая соприкосновения со стенками. Не признавать это обучением было бы явной софистикой. Но инфузория вся состоит из одной-единственной клетки, на поверхности которой нет никаких синапсов. Где же в ней реализуется заветная энграмма?

С другой стороны, согласно вышеописанной теории, изменения, связанные с запоминанием, происходят во всех нейронах, вовлеченных в данную конкретную цепочку циркуляции импульса. Это очень хорошо объясняет, почему память не удается связать с каким-то конкретным участком мозга: никакие травмы и разрушения, если только они совместимы с жизнью, не стирают ее полностью. Но тогда непонятно, почему разрушение или патологическое перерождение гиппокампа — весьма ограниченного участка древней коры, запрятанного вглубь височной доли головного мозга, — однозначно приводит к развитию уже знакомого нам синдрома Корсакова, неспособности к запоминанию новой информации? Получается, что энграммы хранятся по всему мозгу, но при этом для их формирования нужен неповрежденный гиппокамп.

В последнее время появились данные о возможности восстановления кратковременной памяти, стертой электрошоком или гипотермией. Восстановление это, правда, частичное и нестойкое. Но как бы то ни было, циркулирующий нервный импульс не может пережить воздействие, полностью угнетающее электрическую активность мозга. Значит, уже на стадии кратковременной памяти существует что-то, что способно пережить «выключение» мозга?

В тени восторжествовавшей теории Хебба уже появляются новые гипотезы, совсем иначе трактующие совокупность известных науке фактов. До формирования полного и непротиворечивого представления о механизмах памяти еще далеко.

-

Условный рефлекс (Павлов) - Синапс (Хебб) - Ионы (Кендел) - ? Каков же прогноз этой цепочки?

Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат, а выбор системы остается за субъектом, то следующим шагом должен быть физический смысл энграммы или физический смысл прогноза. А? Пора приглашать физиков и философов.

И еще:

Русло ручья - это память теченья,

Что протекал здесь когда-то давно.

Оно б рассказало тебе о влеченье,

Если бы мог прочитать ты его.

...-

>Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат

Можно создать устройство, которое будет предвидеть сл. результат - то есть самообучаться. Это не трудно. Например в робототехнике.

>Если бы мог прочитать ты его. ...

Если бы текстом писало оно,

Это теченье ручья

Смог бы его прочитать я давно

Как и твои увлеченья

Память теченья есть русло ручья только потому, что это написано кем-то в каком-то тексте. Как и само теченье, русло, ручей. Без текста - ничего нет - ни ручья, ни русла, ни памяти. Ничего.-

'Можно создать устройство, которое будет предвидеть сл. Результат:' Хотел бы я увидеть такое устройство, которое бы САМО прогнозировало. А Вы видели его или знаете как оно сконструировано?

':это написано кем-то:' Кем? Вашим виртуальным устройством?

Ну, что ж, приятно, познакомиться с ручьем,

Который к нам спустился с высоты

Он знает все - с законами на 'ты'

И помыслы мои расскажет наперёд.-

Примеров много. Роботы собаки учаться реагировать на конкретные звуки.

Программы (тот же Word), анализируя использования меню пользователем - сворачивает "редко используемые" меню.-

"Роботы собаки учаться реагировать на конкретные звуки", тогда регулятор Уайта - это элементарное интеллектуальное устройство с одной энграммой. Они не учатся их программируют, то есть это часть или продолжение субъекта, сконструировавшее эти устройства.

-

>Они не учатся их программируют, то есть это часть или продолжение субъекта, сконструировавшее эти устройства.

То есть робот собака - это продолжение(!) человека-программиста?

Очень экстравагантное заключение.

Неужели все то, что конструирует человек есть его продолжение - танк, транзистор, самолет, подводная лодка. топор, перо, унитаз...

И все эти предметы - продолжение человека?

Очень экстравагантное заключение. ;-)-

Никакой экстравагантности, посмотрите работы доктора Мигеля Николелиса из университета Дюка.

А в качестве эксперимента, для себя, представьте поведение танка, транзистора, самолета, подводной лодки, топора, пера, унитаза без субъекта.-

Представил. И что?

Танк стреляет сам, самолет сам летит, лодка тонет, топор рубит..

"Немецкие ученые из Института Фраунгофера разрабатывают новую систему, которая в перспективе позволит компьютерам самостоятельно определять эмоциональное состояние пользователя и подстраиваться под его настроение.

Принцип работы проектируемой системы основан на сборе и анализе самых разнообразных показателей. Так, установленная, например, на мониторе веб-камера будет отслеживать позу сидящего перед экраном человека, его выражение лица и манеру движения. Кроме того, комплекс сможет фиксировать такие показатели жизнедеятельности, как частота пульса, температура тела, давление крови и пр." - > http://science.compulenta.ru/249891/?r1=rss&r2=remote-

Танк стреляет сам... Это как? Механизм сможете объяснить?

"...в перспективе позволит компьютерам самостоятельно определять эмоциональное состояние пользователя..." Во-первых, только в перспективе. Во-вторых, вот это слова "самостоятельно". Вы сможете его объяснить, определить? Хотя бы в принципе?

Теперь о "Вышеперечисленные системы предвидят...", что означает возможность формировать модель своего поведения, видеть следующие шаги, то есть обладать сознанием. С чем Вас и поздравляю. У язычников то же существует такое представление, все или часть предметов (топор, лес, солнце и т.д.), которые их окружают, обладают сознанием. Здравствуй мистика.-

>Теперь о "Вышеперечисленные системы предвидят...", что означает возможность формировать модель своего поведения, видеть следующие шаги, то есть обладать сознанием.

Это я привел вам пример того, что ваше определение интеллекта применимо и к вышеперечисленным системам (роботам собакам, программе Word и т.п.). Так как они не имеют все же интеллекта, то ваше определение интеллекта не верно. Только и всего. :-) Это называется метод доказательства от противного. Язычники тут не причем.-

Теперь понятно, что ребята исследующие память, энграммы зря все это делают, так как есть устройства, которые вполне самостоятельно, без их участия принимают решения. Привет танку!

-

А причем тут энграмма ("Формирование такой устойчивой цепочки нейронов с 'облегченным запуском' и есть элементарный акт запоминания. А сама она - не что иное, как энграмма, материальный след события.") и устройство, умеющие самостоятельно принимать решения?

Вы написали вначале - "Если интеллект - это свойство системы предвидеть будующий результат..." - вы подменили то, что есть в тексте: "помнить - это всегда в той или иной степени предвидеть."

"Помнить"(память живых существ) не равна понятию "интеллект".

Подмена понятия и породила такую цепочку обмена на этом форуме.

;-)-

энграмма (эм- + греч. gramma запись) -- общее название структурных и функциональных изменений, возникающих в ц. н. с. при воздействии на организм каких-либо раздражителей и сохраняющихся длительное время; рассматривается как материальная основа памяти. (словарь мед. терминов). Как видите в этом определении нет ':цепочки нейронов с 'облегченным запуском':' Это интерпретация монокаузальных инженеров, которые не в состоянии принять, что многообразие событий невозможно описать используя существующую логику. Поэтому и Гёдель и Пенроуз вводят понятие неалгоритмической сущности организации субъекта. Но, это их беда. Это во-первых. Во-вторых, не стоит отождествлять то, что называют память у компьютера и память у биообразований. Это разные понятия и не только по организации, но и по предназначению. Поэтому для меня память и прогноз близкие сущности (не существуют друг без друга). Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

-

Окей. То что помнить и мыслить - это разные понятия мы определились.

:-)

Далее вернемся в начало: >Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

Неверно. Не сможете. Что означает - "зная русло" - откуда вы его "знаете" - вам об этом кто-то сказал? Вы увидели метку(текст) - указатель, на котором было написано что это за русло? Вы прочитали название(текст!) русла на карте, которую кто-то составил? Составил как? - придя на местность(какую?) и спросил (у кого?) - как называется(какой имеет текст?) это русло(река)? И ему сказали (текст) и он поверил, что над ним не пошутили? Что тот указатель, что тут течет именно "Волга", а не "Дон" не переставили шутники? Что наборщик текста в атласе или на карте не ошибся в названии(текст!) или координатах(текст!), набирая текст(откуда он его этот текст считывал? - а там, откуда считывал - не было ли ошибки?).

Или вы пришли на местность имея карту(текст на бумаге) и определяете координаты по спутнику? А спутник не сбоит - его ПО(текст!) работает верно? А ваше ПО(текст!) в GPS приемнике не имеет багов? И вы верите в то, что если текст(!) на карте(координаты и название русла) совпадает с текстом(координатами) на дисплее GPS приемника - то вы на месте? Это истина?

>Зная русло, я могу предсказать, куда попаду, следуя этому руслу.

Нет. Зная название русла(реки), вы знаете только текст(!)-метку этого русла и никуда вы не попадете и ничего не предскажите.

Все что у вас есть - это набор текстов: на карте, на дисплее GPS-приемника и на указателе возле этого русла(реки). Не более того.

И ваша вера - что это и есть та река (что все три текста совпадают). Но это ваша вера. Вы можете как верить, так и сомневаться. Но больше вы ничего не можете. Какие уж тут предсказания! ;-)-

'То что помнить и мыслить - это разные понятия мы определились' Мы это кто? И чем же эти понятия разнятся?

И уж очень категорично: 'Неверно. Не сможете'. Может быть. А может нет. И 'Русло ручья - это память:', а не метка на карте или местная достопримечательность.

А по поводу веры. Современная логика только один из способов объяснения событий фиксируемых (запоминаемых, формирующих русло памяти, энграмм) субъектами. Не ограничивайте себя одной колеей.-

-

Все хорошо. Не въехал брат.

Живет то без чудес.

Не знает логик стройных ряд

И не туда полез

Ему бы в танке посидеть

Который знает мат,

Стреляет, бегает везде

И мыслями богат.

Тогда б он понял, наконец,

Что текст важней всего.

Что у реки то есть конец,

Но не найти его.

Что в этих самых ЭВМ

Сознание растет,

И скоро будет happy end,

А может Новый год!

И очень жаль, что у него

Нет мыслей и энграмм,

Что этот сайт не для него,

А в голове лишь хлам.

Привет танку с квантованным сознанием!-

Как, браво!

В поддержку вашей позиции но и не в обиду Логику добавлю, что логика из своей первоначальной одномерности вырастает в многомерную, прекрасную Логику Огня.

Что значит краткой жизни миг,

Когда перед тобою Вечность...

И то, что здесь твой дух постиг -

Лишь часть,

А Путь твой - Бесконечность...

Благодарю вас обоих за интересный диалог!

Приглашаю в гости: http://www.stihi.ru/author.html?feano-

Я миг в энграмму превращаю

Тем самым Путь свой удлиняю

А коль сопрячься с кем придется,

То память в Вечность унесется

Тем самым мир свой одномерный

Я превращу в клубок безмерный,

В котором мысли и энграммы

Играют в Жизни нашей гаммы.

Протиснув мысль в строку поэта

Я льщу себе и жду ответа:

Что слово в гамме отзовется

Иль снова мимо пронесется.-

kak

Я миг в энграмму превращаю

Тем самым Путь свой удлиняю

А коль сопрячься с кем придется,

То память в Вечность унесется

Тем самым мир свой одномерный

Я превращу в клубок безмерный,

В котором мысли и энграммы

Играют в Жизни нашей гаммы.

Ф.

Не верю в мир ваш одномерный,

Все потому, что путь судьбы

Велик у всех, в клубках все мы!

Но все же есть такой мгновенный

Прыжок из времени в Исток,

Где Память всех веков едина

По воле высшей Господина.

Его творит духовный ток:

kak

Протиснув мысль в строку поэта

Я льщу себе и жду ответа:

Что слово в гамме отзовется

Иль снова мимо пронесется.

Ф.

И не пытайтесь льстить напрасно,

И ждать, как У моря рыбак

Ответа рыбки ждал, простак:

Мой отзвук - эхо Слов прекрасных.

А в красоте чудесных Слов

Так много смысла, что энграммы -

Сухие строчки телеграммы,

Для мысли - символ кандалов:

((()))

Что ваша Память воскрешает

Никто пока еще не знает...-

Приятно эхо получить

Но как же мне с энграммой быть

В ней разобраться я хочу

Хотя из слов клубки кручу

Из смысла физики энграмм

Хотел бы я построить храм.

Чтоб без божественных идей

Он был понятен для людей

А красота чудесных Слов

Была бы взята за остов.

Соединив слова в Конструкт

Мы получили бы продукт:

Слова, слова - их хоровод кружа.

Течет меж нас, теченья создавая,

В мозгах энгаммы оставляя,

И Память поколениям даря.-

kak

Приятно эхо получить,

Но как же мне с энграммой быть?

В ней разобраться я хочу,

Хотя из слов клубки кручу

Ф.

Из слов клубки крутить не грех,

Но лучше, если разрешишь,

Скажу - клубком не сотворишь

Ни мир, ни радость, ни успех:

kak

Из смысла физики энграмм

Хотел бы я построить храм.

Чтоб без божественных идей

Он был понятен для людей

Ф.

Хотеть не вредно, строй свой храм,

И для себя, и для людей:

Из смысла физики идей

Не извлечешь души орган:

kak

А красота чудесных Слов

Была бы взята за остов.

Соединив слова в Конструкт

Мы получили бы продукт:

Ф.

Машина, механизм: продукт,

Конструкция, чего же к ним

Для счастья людям, побратим,

Реализуешь? Что за фрукт?

Словами можно Мир творить,

А так: зачем они, слова?

Лишь Память сердца нам важна.

Энграммами не оживить...

Могу, конечно, ошибаться,

Смысл жизни каждому дан свой,

И мне дороже, все же мой:

А как иначе проявляться?

Kak + Ф

Слова, слова - их Хоровод

Течет, теченья создавая,

И, Память Света оживляя,

Подарит жизнь "Водоворот"! (Это имя моей галактики - М51, приглашаю в гости - http://edu.of.ru/ezop/default.asp?ob_no=3140 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прогноз следующий:

Условный рефлекс (Павлов) - Синапс (Хебб) - Ионы (Кендел) - "квантового сознания" в микротрубках цитоскелета Хамерофа-Пенроуза

Ссылки:

Игры, в которые играет Пенроуз (Часть 2) - http://old.computerra.ru/online/hisi/7473/for_print.html

Где прячется квантовое сознание? - http://offline.computerra.ru/print/offline/2003/479/24223/

Во-первых, я читал, что инфузории запоминают "плохое" следующим образом: при столкновении с врагом или стенкой, они выбрасывают в воду стрекальные нити или агрессивные вещества, которые остаются плавать в воде. Впоследствии инфузория просто старается избегать мест с высокой концентрацией эих агентов.

Во-вторых, я читал, что опыты типа Пенфилда подвергались сомнению. Сомнению подвергалась действительность тех ярких забытых воспоминаний, которые возбуждались электродами. А что, если это не воспоминания, а просто яркие образы, которые просто по ошибке воспринимаются, как воспоминания? Поэтому интересно было узнать, проверялась ли достоверность подобных "воспоминаний" и если "да", то как?

В тихом омуте

Ходит сом в ходуте.

Ест тот сом воров,

А есть и мусморов.

Миром смирит,

Мором усмирит.

Разгадка: ручка и чернильница. Частным видом энграмм являются анаграммы (см. статью в Википедии), но данное стихотворение содержит отождествление Т=Д в слове "ходит", поэтому оно является не "чистой" аенаграммой. то есть: энграммой. Если вам интересно, какие из всего этого можно сделать выводы, наберите в Яндексе "Алексеев Вадим Викторович" и читайте, читайте, читайте...

Вадим