Анализ гравитационного поля Энцелада тоже указывает на наличие на нем жидкой воды

Анализ траекторий трех близких (менее 500 км над поверхностью) пролетов автоматической исследовательской станции «Кассини» над спутником Сатурна Энцеладом в 2010–2012 годах дал новые аргументы в пользу существавания на нем подледного океана. Скорость станции во время пролетов, отслеживаемая по допплеровскому сдвигу сигнала ее передатчика, была измерена с точностью до 90 мкм/с, что позволило вычислить отклонения гравитационного поля Энцелада от идеального. Лучше всего эти отклонения объясняются наличием прослойки жидкой воды толщиной 10 км между мантией и ядром вблизи южного полюса.

Спутник Сатурна Энцелад привлек внимание исследователей в 2005 году, когда автоматическая исследовательская станция «Кассини» прибыла в окрестности Сатурна. Поскольку Энцелад очень мал — его диаметр всего 500 км — и состоит из ледяной оболочки и каменного ядра радиусом приблизительно в две трети радиуса спутника (о чем свидетельствует плотность 1,61 г/см3), считалось, что он вряд ли может представлять интерес с геологической точки зрения: ведь чем меньше диаметр небесного тела, тем быстрее оно остывает. И если даже всемеро большая Луна к настоящему моменту остыла, то тела размером с Энцелад должны быть холодными и мертвыми, если только на их недра не действует каких-нибудь разогревающих факторов. Но вопреки ожиданиям Энцелад оказался геологически активным и весьма перспективным с точки зрения астробиологии спутником. Разнообразные свидетельства говорят в пользу того, что под ледяной корой спутника, несмотря на его малый размер, скрывается подледный резервуар жидкой воды.

Разломы и трещины

Первое свидетельство активности Энцелада — это его поверхность. Небесные тела, на которых долгое время отсутствовала геологическая активность (и нет атмосферной эрозии), покрыты кратерами, сохранности которых ничто не угрожает. Поэтому если кратеров много (как, например, на другом спутнике Сатурна — Рее; рис. 2), то, скорее всего, поверхность такого тела очень старая и уже давно не изменялась. На Энцеладе же (как и на спутника Юпитера Европе) значительную долю поверхности занимают участки со следами интенсивной тектонической активности — многочисленные складки, разломы, параллельные и пересекающиеся борозды (рис. 1), указывающие на то, что кора спутника испытывала относительно недавно интенсивные деформации (см. также: Новости из Солнечной cистемы: гейзеры на Европе и водяной пар над Церерой, «Элементы», 07.02.2014). Некоторые из этих участков почти лишены метеоритных кратеров, а значит, образовались всего несколько сот миллионов лет назад.

Рис. 2. Поверхность другого спутника Сатурна, Реи, испещрена ударными кратерами. Это означает, что геологическая активность на ней закончилась очень давно. Фото с сайта en.wikipedia.org

Деформация коры указывает на движение вещества внутри спутника. Что могло вызвать это движение? Энергию для него могло предоставить приливное трение или нагрев от радиации, и, судя по виду поверхности Энцелада, этот нагрев бывал очень интенсивен. Хватало ли его, чтобы растопить часть ледяной коры Энцелада? По виду поверхности ответить на этот вопрос однозначно не получается: похоже, что в недрах идут конвективные процессы, но водяной лед становится пластичным, даже если его температура остается заметно ниже нуля, и нельзя исключать, что этой пластичности хватит на то, чтобы в мантии началась конвекция и чтобы эта конвекция обеспечила отвод тепла из недр даже без плавления. Более того, многие твердые вещества становятся пластичными при температурах уже порядка 0,6 от температуры их плавления (в абсолютной шкале). Например, аналогичный процесс пластичной конвекции сейчас обеспечивает теплоперенос от ядра к коре в мантии Земли (твердое состояние вещества в ней надежно установлено сейсмометрией).

Гейзеры

С помощью «Кассини» было обнаружено еще одно проявление активности Энцелада — гейзеры на южном полюсе (рис. 3). Однако делать выводы о наличии жидкой воды даже после открытия гейзеров рано: дело тут в деталях. Мощные выбросы, поднимающиеся над южным полюсом спутника и исходящие из так называемых «тигровых полос» — четырех относительно свежих разломов около южного полюса Энцелада, — состоят из водяного пара и мельчайших ледяных кристаллов. Это и неудивительно, ведь на Энцеладе почти нет атмосферы, а жидкая вода в вакууме очень быстро испаряется и/или замерзает. Но такой состав выбросов не позволяет установить, порождены ли гейзеры жидкой водой в недрах или каким-либо другим механизмом, например приливным трением в самих трещинах, локальным разогревом льда на их стенках и его сублимацией.

Рис. 3. Гейзеры в районе южного полюса Энцелада. Изображение с сайта en.wikipedia.org

Нагрев поверхности в районе разломов

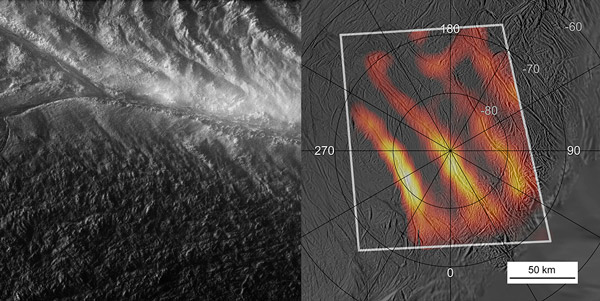

Наблюдения Энцелада в инфракрасном диапазоне тоже указывают на то, что в его недрах залегает вода в жидком состоянии: они показывают очень сильный нагрев прилегающей к разломам поверхности (рис. 4). Места, в которых расположены гейзеры, нагреты до 113–157 К, что значительно выше температуры остальной поверхности спутника, не превышающей 75 К (−198°C). Суммарная мощность исходящего из недр Энцелада потока тепла, рассчитанная на основе этих наблюдений, составляет около 15 ГВт (для сравнения, суммарная мощность всех геотермальных станций в России в 2010 году составляла всего 80 МВт). Модель пластичной конвекции может объяснить такой поток лишь с натяжкой: ее интенсивность пропорциональна силе Архимеда, действующей на разогретые и менее плотные участки льда, а она пропорциональна силе тяжести, которая на Энцеладе в 70 раз меньше, чем на Земле.

Рис. 4. Слева: фотографии «тигровых полос» с высоким разрешением. Поверхность вблизи гейзеров состоит из снега, кристаллического льда и крупных ледяных блоков, но следы жидкой воды на ней отсутствуют. Справа: наложение изображений южной полярной области Энцелада в видимом и тепловом инфракрасном диапазоне. Наиболее яркие участки разогреты до 113–157 К. Изображения с сайтов en.wikipedia.org и universetoday.com

Приливный разогрев

Еще один аргумент в пользу существования воды «внутри» Энцелада проистекает из сравнения его с Мимасом, другим спутником Сатурна, и из моделей, описывающих зависимость приливного разогрева небесных тел от неравномерности их орбитального движения, размера спутника и свойств вещества в его недрах. Интенсивность приливного разогрева, при прочих равных, растет с ростом эксцентриситета орбиты спутника и (на близких орбитах, как у Мимаса и Энцелада) ее наклонения к плоскости экватора центрального тела. Мимас обладает более эксцентричной и наклоненной орбитой, чем Энцелад, и лишь немного уступает ему по размеру (400 км), но не проявляет никаких признаков активности ни сейчас, ни в прошлом. Более детальное моделирование показало, что удовлетворительное объяснение такой разницы возможно только, если допустить, что в недрах Энцелада есть жидкая вода.

Рис. 5. Сравнение двух спутников Сатурна — Энцелада (слева) и Мимаса (справа)

Такая разница между Энцеладом и Мимасом вызвана особенностями механики приливного разогрева. Его интенсивность (при прочих равных) пропорциональна тому, насколько хорошо может рассеиваться энергия приливных деформаций внутри тела. Здесь есть аналогия: прижатая к столу стальная линейка колеблется гораздо дольше, чем пластиковая, потому что пластик испытывает больше внутреннего трения. Поскольку упругая энергия при замедлении колебаний переходит в тепловую, и та, и другая линейка нагревается, но пластиковая замедляется быстрее: мощность нагрева выше. А в воде даже стальная линейка совершит гораздо меньше колебаний, чем пластиковая в воздухе: энергия в вязкой среде рассеивается быстрее. То есть тепловая мощность приливного нагрева возрастает, когда вещество в недрах становится пластичным, и особенно — когда жидким. «Упругий» спутник может находиться на сильно неправильной орбите и испытывать лишь слабый нагрев за счет трения в трещинах и разломах. Но если нагрева хватит на приведение недр спутника в пластичное состояние, они начнут разогреваться сильнее и расплавятся, и общая интенсивность нагрева многократно возрастет, поскольку амплитуда деформаций первое время будет оставаться такой же. Таким образом, очень похоже, что Энцелад имеет жидкость внутри, а недра Мимаса находятся в замороженном состоянии и никогда не достигали плавления.

Разное строение недр двух спутников подтверждается и особенностями их состава. Предполагается, что оба спутника образовались из смеси ледяных и каменных частиц на орбите около Сатурна в первые несколько миллионов лет после начала формирования Солнечной системы. В это время в составе алюминия, повсеместно участвующего в образовании примитивных каменных частиц, было еще достаточно радиоактивного изотопа 26Al, который обеспечивал довольно сильный нагрев тел. Мощность нагрева была пропорциональна доле скалистого материала в недрах этих тел. Но у Мимаса эта доля не более 20% (о чем говорит его плотность 1,15 г/см3), а у Энцелада — не меньше половины. Таким образом, нагрев недр Мимаса оказался недостаточным для плавления льда, а на Энцеладе его хватило, чтобы расплавить лед и привести к дифференциации на каменное ядро, ледяную оболочку и океан жидкой воды между ними. Радиоактивный алюминий быстро распался, однако тогда в действие вступил приливной разогрев. Если бы этого первичного плавления не произошло, Энцелад, скорее всего, был бы таким же мертвым телом, как и Мимас.

Здесь стоит упомянуть спутник Юпитера Каллисто диаметром 4800 км. Почему этот спутник недифференцирован, несмотря на вдесятеро больший, чем у Энцелада, радиус и неменьшую долю скалистого вещества в составе? Ответ, по-видимому, прост: Каллисто очень далека от Юпитера, а те же самые модели образования спутников предполагают, что на таких удалениях формирование спутника происходит очень медленно и может растянуться более чем на сто миллионов лет. В планетезимали, из которой образовалась Каллисто, уже не было 26Al, а темп и скорость падения частиц на прото-Каллисто были слишком медленными, чтобы вызвать плавление за счет энергии соударений.

Гравитационное поле

Несмотря на уже внушительный список независимых свидетельств существования жидкой воды на Энцеладе, ученые искали и другие подтверждения. Группа исследователей во главе с Лучано Йессом получила такое подтверждение с помощью высокоточных измерений траектории зонда «Кассини» в гравитационном поле Энцелада. Суть этого метода — в измерении отличий гравитационного поля небесного тела от поля такой же (гипотетической) точечной массы. Эти отличия зависят от распределения массы внутри тела и влияют на траекторию пролетающих мимо аппаратов и естественных малых тел, поэтому, записав траекторию с высокой точностью и анализируя ее отклонение от идеальной, можно узнать распределение массы внутри спутника или планеты — и таким образом «заглянуть» в недра.

Один из примеров такого влияния — это так называемые масконы на Луне. Пролетая над такой областью на низкой орбите, спутник испытывает дополнительное притяжение, отклоняющее его траекторию вниз (например, для станций «Lunar Obriter» эти отклонения достигали двух километров). Позже подобные отклонения научились использовать для того, чтобы исследовать структуру приповерхностных слоев Земли и Луны с высокой точностью (см. описания миссий GOCE, GRACE и GRAIL). Подробности оставим за кадром, отметив лишь, что эти методы связаны с получением карты гравитационного потенциала в пространстве около небесного тела. По ней можно узнать безразмерный момент инерции небесного тела, характеризующий степень дифференциации материала в его недрах на более плотные глубинные и менее плотные поверхностные слои, и обнаружить отклонения от равновесия (такие как участки более плотного вещества вблизи поверхности).

В обсуждаемой работе ученые использовали три пролета мимо Энцелада, совершенные зондом «Кассини» в 2010–2012 годах, траектории которых были наиболее оптимальны для построения карты его гравитационного потенциала, в особенности в южном полярном регионе. Им удалось определить скорость «Кассини» с точностью до 0,02–0,09 мм/с (для сравнения, скорость зонда относительно Сатурна и его спутников — десятки км/c). Такая потрясающая точность стала возможной во многом благодаря тщательному учету всевозможных, даже очень слабых, факторов, влияющих на скорость аппарата (например, аэродинамического торможения в выбросах гейзера и реактивной силы, возникающей за счет неравномерного испускания теплового излучения с радиаторов радиоизотопных генераторов «Кассини»).

Рис. 6. Слева: карта аномалий гравитационного поля Энцелада, рассчитанная по результатам анализа траекторий зонда «Кассини». Справа: модель внутреннего строения Энцелада на основе полученных данных. Изображения из обсуждаемой статьи в Science и с сайта ru.wikipedia.org

Всё это позволило уточнить размеры Энцелада, а также рассчитать распределение его массы: получилось, что радиус ядра Энцелада равен 190 км, толщина мантии — 60 км. Также была локализована большая гравитационная аномалия вблизи южного полюса. Ее существование лучше всего объясняется наличием большого участка более плотного материала под южным полюсом — то есть там, где и должен быть океан, исходя из наличия гейзеров и повышенного теплового потока. Толщина этого резервуара, рассчитанная по разности плотностей воды и льда, составляет 10 км под южным полюсом и плавно сходит на нет примерно к 50° южной широты.

Таким образом, очень похоже, что океан на Энцеладе действительно существует и локализован вблизи южного полюса. В нем имеются все условия для существования жизни: наличие питательных веществ благодаря контакту с каменистым ядром и поток тепловой энергии благодаря приливному разогреву. Кроме того, давление на дне океана соответствует давлению в земных океанах на глубине всего 0,8 км, что вместе с солевым составом делает его из всех водоемов Солнечной системы наиболее похожим на земные океаны. Если и на других спутниках планет есть жидкая вода (предполагается, что на Европе, Ганимеде, Каллисто и Титане тоже существуют океаны под поверхностью), то условия там с точки зрения пригодности для жизни сильно уступают условиям на Энцеладе — прежде всего из-за высокого давления и недостатка минеральных веществ, связанного с переходом воды в льды высокого давления и отсутствием из-за этого непосредственного контакта жидкой воды с грунтом на «дне».

Источник: L. Iess et al. The Gravity Field and Interior Structure of Enceladus // Science. 2014. V. 344. P. 78–80. DOI:10.1126/science.1250551.

См. также: Saturn from Cassini-Huygens — сборник статей по исследованию Сатурна и его спутников на основе данных миссии «Кассини-Гюйгенс».

Иван Лаврёнов

-

Энцелад-это будущая планета на которой будет жизнь,как на земле.Земля в процессе роста когда то тоже была такой.Строение планет можно изучать по спутникам других планет,которые находятся в разной стадии своего развития.На Энцеладе в данное время не может быть жизни в любой форме,планета ещё ребенок.

работа - сила на путь, 10 секунд сгибаем/разгибаем проволоку - совершаем работу, проволока нагревается, те же 10 секунд безуспешно пытаемся согнуть лом - прикладываем ту же силу в течении того же времени, но путь равен нулю(почти), а значит никакой работы наша сила не совершает и никакого нагрева не происходит. По моему с Энцеладом и Мимасом та же ситуация, наличие водной прослойки позволяет приливным силам сдвигать массы на большие расстояния а значит - совершить больше работы.

ЗЫ

Я так понимаю, возможна ли на Энцеладе жизнь - уже не вопрос, главное - её туда случайно не занести(раньше времени)...

-

И аналогия с ломом тоже хороша. Если гнуть с одинаковой амплитудой и частотой упругую стальную проволоку и такую же пластичную медную, медная нагреется гораздо сильнее. В упругой проволоке работа переходит не в тепло, а в упругую энергию, и возвращается обратно (например, в руку) при разгибании, когда уже, наоборот, сила проволоки совершает работу над рукой. Медная же проволока не стремится сама разогнуться, а наоборот, этому сопротивляется, и получается, что рука совершает работу над проволокой все время.

А амплитуда приливной деформации для достаточно больших тел не так уж сильно зависит от строения недр - прочности тела в любом случае не хватает, чтобы противодействовать приливным силам, но если его недра упругие - то работа деформации запасается в упругой энергии и возвращается в момент обратной деформации.

(совсем строго говоря, интенсивность рассеяния зависит от того, успевает ли проявиться вязкость вещества за характерное время деформации. Кусок смолы может течь под собственной массой, дающей постоянную нагрузку в течение многих дней - это аналог собственного гравитационного поля планеты, действующего всегда - но он отскочит от стены, если его не сильно бросить. Сила удара тоже деформирует его, но действует миллисекунды, и за это время кусок не успевает принять новую форму - это аналог приливных сил, меняющихся за орбитальный период)

Жизнь на Энцеладе возможна - да, есть все условия, но насколько вероятна - неизвестно. К примеру, на Марсе - я очень удивлюсь, если в конце концов ничего не найдут, и еще больше удивлюсь, если найдут что-то неродственное земной. На Земле находили фрагменты марсианской коры, выбитые оттуда астероидами, и обратный перенос тоже совершенно вероятен [http://elementy.ru/news/432223] - вместе со спорами микроорганизмов. Но вот долететь кускам выбитой породы до Энцелада и занести земную жизнь туда уже сложнее - по расчетам, за всю историю Солнечной системы могло раз-другой долететь, а могло и нет. А вероятность независимого происхождения жизни может находиться где угодно от практически нуля до весьма высокой. Так что при исследовании Энцелада надо действительно быть осторожными :-)

-

Сверхновые дают очень много радиоактивного хлама при своих вспышках, и именно энергия этого радиоактивного распада и идёт в видимый свет сверхновых - т.к. иначе адиабатическое охлаждение газа привело бы к практически мгновенному угасанию взорвавшейся звезды. Но бОльшая часть всего радиоактивного быстро распадается, не доживая до наших дней. Остаются де-факто только уран, торий и продукты их распада.

Хотя период полураспада алюминия-26 в примерно в миллион лет... ну как-то совсем уж мало, было бы хотя бы 10миллионов. Моя интуиция протестует. Получается, планеты со спутниками должны были сформироваться из очень молодого газового облака, т.е. успеть за считанные миллионы лет от близкой вспышки сверхновой.-

Вот и моя протестует. Что, взоравлась сверхновая, а через миллион лет рядом образовалась солнечная система?

-

Не совсем так, требования не настолько жесткие. Уран-235 пережил уже больше чем 10 своих периодов полураспада - и ничё, до сих пор хватает на работу реакторов. Другое дело, в стародавние времена его было в тысячи раз больше, даже больше чем урана-238. Вплоть до того, что цепная реакция ещё каких-то 2 миллиарда лет назад могла самовозникать в природных условиях.

Так что нет, вполне возможно что в пределах 10миллионов лет система могла и формироваться неспешно, другое дело, к окончанию этого процесса радиоактивного алюминия осталось бы уже очень мало, по отношению к начальному количеству.

Впрочем, если ударная волна сверхновой нарушает равновесие в облаке - то может и так... быстро всё начало собираться сразу после взрыва. Кажется неправдоподобным, но может быть и так.-

При взрыве сверхновой от звезды идут ударные волны. Если он произошел в облаке газа, то волны сжимают этот газ, нарушая его равновесие. Тем самым инициируется процесс звездообразования. Где-то даже читал, что СС образовалась из материала взрывов аж двух сверхновых. Но вот подробностей, к сожалению, не было...

-

Все верно. Воздействие сверхновой на туманность длится буквально сотни лет, за которые выброшенный материал успевает смешаться с материалом звездообразующего региона и образовать в нем фрагменты повышенной плотности. См., например, http://en.wikipedia.org/wiki/Crab_Nebula - Крабовидная туманность расширилась до 11 световых лет за тысячу лет. Коллапс начинается сразу же и примерно за сотню тысяч лет уже доходит до образования протопланетного диска, и твердые частицы - те самые кальций-алюминиевые включения, начинают формироваться в нем немедленно.

Возраст их образования от момента самой вспышки можно определить очень точно именно потому, что изотопы одного элемента, как правило, при распаде превращаются в изотопы другого, несвойственного химическому составу данного минерала, и по количеству таких дочерних изотопов в минерале можно определить его возраст _от_ момента вспышки. В частности, если в составе фрагмента много дочерних продуктов распада короткоживущих изотопов, значит, он образовался очень рано.

Далее, первичные планетезимали образовались быстро, за миллион-другой лет, и были размером примерно с Весту (которая одним таким и является, и несет на себе следы обильного вулканизма, несмотря на 500 км-диаметр, именно из-за алюминия) или, максимум, Цереру, а все большие твердые тела образовывались дольше, за миллионы и десятки миллионов лет (и даже больше, как в случае Каллисто) при столкновениях планетезималей друг с другом.

Недавно писали чуть ли не то, что Марс мог быть самым большим из первичных тел и образовался буквально за миллион-два лет. Но этого не может быть, иначе бы он вскипел, и так, что следы этого вскипания были бы в его геохимии пылающими буквами написаны. Чего не наблюдается, а значит, он образовался явно позже 10 периодов полураспада Al-26 :-)

Уран-235 пережил не 10, а 6 периодов, что существенно, так как 2^6 = 64, а 2^10 = 1024. Если б его было в десятки тысяч раз больше, на ранней Земле была бы Урановая Голконда :-)

PS вот тут http://en.wikipedia.org/wiki/Formation_and_evolution_of_the_Solar_System#Formation качественно описан процесс формирования системы. Количественно в цифрах разные источники еще заметно расходятся, но имхо, верен классическй вариант, что в течение первого миллиона лет ничего сильно крупнее астероидов еще не образовывалось, планеты размером с Землю во внутренней системе - скорее за ~3-10 миллионов лет, а последние гигантские столкновения - через десятки млн лет после образования. Сильно более ранними эти сроки не могут быть, так как это бы дало легко наблюдаемые эффекты радиоактивного нагрева. В других системах, конечно, может быть очень сильно по другому, со сходством лишь в самых главных чертах и начальных стадиях, и тут сейчас никто не берется строить окончательные версии :-) -

-

Сложно сказать. Возможно,уран-235 с периодом 700 миллионов лет. Это сейчас его в десятки рах меньше 238-го. а в начала было примерно по-ровну, а значит, поток тепла от урана был всемеро больше и сравним со всеми остальными. (сейчас торий и 40-калий дают основой) Еще есть 53-Mn и 60-Fe с периодами 3 и 1,5 миллиона лет, но вроде их было не очень много в исходной смеси. Также не помню, чтобы встречал что-то характерное с периодом между единицами миллионов и сотнями миллионов, что могло иметь достаточную для сильного нагрева распространенность...

Возможно, дополнительного и существенного источника тепла на масштабах в десятки миллионов лет, такого, как 26-Al в первые несколько миллионов - и не было, поскольку иначе Каллисто была бы дифференцированной. Но это уже прямо сейчас придуманные соображения :-)

-

-

-

-

На самом деле, довольно хорошо известно, что происходит с поверхностью и что на ней остается, при любых значениях плотности сталкивающегося вещества (от солнечного ветра и космической пыли до железных метеоритов) и скоростях соударения, от нуля до характерных для Солнечной системы десятков км/c (и промоделированы некоторые случаи вне этого диапазона).

Но почему тогда на обсуждаемом участке поверхности нет никаких следов никаких столкновений, кроме обычных метеоритных кратеров в количествах, соответствующих возрасту поверхности?-

«Но почему тогда на обсуждаемом участке поверхности нет никаких следов никаких столкновений, кроме обычных метеоритных кратеров в количествах, соответствующих возрасту поверхности?»

Я отвечу вопросом на Ваш вопрос: Почему Вы думаете, что все космические образования типа кометы должны обязательно иметь твердое ядро? Твердые астероиды, на мой взгляд, формируются под действием гравитации. При этом должно произойти сжатие вещества, например в ядре маленькой протопланеты, которая потом должна разрушиться на множество твердых осколков. Или, на худой конец, комок пыли должен пролететь близко от Солнца, чтобы пыль могла спечься. А если сильного сжатия и нагрева не было? Я думаю, что на периферии Солнечной системы в зоне слабой гравитации вполне возможно формирование очень рыхлых образований больших размеров, например 200км в диаметре.

Если такой комок пыли или снежинок попадет в планету, то он просто нагреет большую площадь поверхности планеты. Кратеров при этом не будет, поскольку в этом комке нет крупных твердых включений.

Возможно, таким рыхлым образованием был тунгусский метеорит, поэтому он полностью разрушился в атмосфере. Известно, что до взрыва этого метеорита и после него наблюдались светлые ночи. Возможно, это было свечение пыли, которая сопровождала рыхлое ядро и с большой скоростью в течение нескольких дней входила в атмосферу.-

На поверхность тел без атмосферы воздействует даже космическая пыль, рассеянная по Солнечной системе - это один из факторов сглаживания старых форм рельефа на очень древних небесных телах. Любая, даже самая маленькая пылинка на скорости больше нескольких км/c испаряет объем вещества вокруг точки попадания, больший, чем объем самой пылинки. Наверное, при столкновении сверхпористого тела с поверхностью твердого будет что-то вроде пескоструйной обработки - только гораздо энергичее, со снятием поверхностного слоя и, возможно, образованием сплавленной корки на новой поверхности - зависит от размера, плотности, скорости и состава. Обеспечить по-настоящему долгий нагрев участка поверхности это не сможет, а сможет только большой астероид, такой, что озеро расплава в кратере будет достаточно глубоким.

Но даже если предположить долгий и сильый нагрев части поверхности - (все равно, как) - столкнемся с проблемой теплопроводности. Толстые слои твердого вещества плохо проводят тепло - именно потому в нескольких десятках км под поверхностью Земли температура уже достигает тысячи, хоть поток геотермального тепла и уступает солнечному в тысячи раз. Как тогда возможно обратное, и как нужно нагреть поверхность, чтобы прогрелось настолько глубоко?-

Если внимательно посмотреть на фотографию Энцелада (по этой ссылке можно посмотреть с увеличением http://en.wikipedia.org/wiki/File:Enceladusstripes_cassini.j

pg), то можно заметить, что область вблизи южного полюса имеет вид разлившейся, а затем замершей лужицы. Т.к. фактура поверхности на границе, внутри и вне лужицы не совпадает – микро линии разломов на границе не стыкуются и направлены в разные стороны. Это говорит о том, что область лужицы была раньше расплавлена.

Расчеты показывают, что данную лужицу вполне может расплавить кометоподобное образование, имеющее массу 2% от массы кометы Галлея и столкнувшееся с Энцеладом на скорости 30км/сек. Это образование может быть в виде шара радиусом 120км, со средней плотностью вещества сравнимой с плотностью воздуха. Однако, скорее всего, гравитационное поле Сатурна перед подлетом кометы к Энцеладу растянет вещество кометы в виде линии.

В принципе, не важно, быстро или медленно выделится энергия при столкновении. Важно, чтобы энергия была поглощена сталкивающимися телами и превратилась в тепло, а не преобразовалась в кинетическую энергию осколков. На мой взгляд, для тел, одно из которых обладает низкой плотностью, коэффициент преобразования энергии соударения в тепло значительно выше, чем у плотных. При этом часть энергии уйдет в глубь, в виде ударных волн, которые будут терять энергию на неоднородностях и на границах с разной плотностью вещества (на дне океана), где произойдет нагрев. Возможно, часть сталкивающегося вещества (воды) испарится. Это все можно смоделировать. Эту идею можно проверить, кто занимается данными вопросами на профессиональном уровне.-

>> Важно, чтобы энергия была поглощена сталкивающимися телами и превратилась в тепло

именно, и еще - распределилась по всему требуемому объему. Но низкая теплопроводность решительно не даст это сделать.

Гипотетический снежок радиусом 120 км, летящий на 30 км/c, будет воздействовать на поверхность восемь секунд. Ими и будет определяться глубина проникновения тепла, в добавок к глубине испарившегося слоя.

Можно целую минуту греть поверхность замерзшего озера паяльной горелкой, но вода подо льдом все равно не нагреется, пока не проплавится весь лед, а если озеро промерзло до дна, то так не расплавить придонный лед, не пройдя всю толщу. Причем неважно, чем мы греем, зажигалкой, паяльной лампой, мощным плазмотроном или ракетным двигателем. Слой снятого льда будет толщиной миллиметр, или сантиметр, или четверть метра, или метров пять, (причем в последних случаях вода будет испаряться и разбрызгиваться в стороны) но сразу же под новой поверхностью будет тот же лед с температурой около нуля. В последних двух случаях у нас будет выемка глубиной и шириной, определяемой интенсивностью воздействия, с очень тонким слоем расплава внутри, а вокруг, возможно, намерзшие брызги из точки нагрева.-

Возможно, Вы недооцениваете мощность взрыва при ударе кометы. Мощность взрыва, которую я закладывал в расчеты, в 10 миллионов раз больше мощности термоядерной бомбы «Кузькина мать». При рассосредоточенном ударе такой мощности будет большой огненный шар. Будет сильное ударное воздействие, направленное перпендикулярно поверхности в каждой точке поверхности спутника на очень большой площади поверхности (за счет абляции поверхностного слоя спутника ). Поскольку давление на поверхность будет относительно равномерным и строго вниз, я думаю, что большого разбрызгивания не будет. При этом значительная часть энергии взрыва уйдет в механическую деформациию слоя льда (его сжатие) и ударную волну, направленную в центр спутника, которая растопит лед и нагреет воду в эпицентре взрыва, а также под льдом на периферии.

-

Механизм нагрева воды здесь, видимо, следующий.

Предположим, что в начале весь океан Энцелада был в замершем состоянии с температурой в разных слоях от 70 до 170 гр.К. Диапазон давлений в океане от 0 до 8 МПа.

В этих условиях лед океана, в основном, находится в фазе Ic (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лёд_II#mediaviewer/Файл:Water_phase_diagram.gif). Плотность льда составляет 0,92 г/см3. При достижении давления 0,2 ГПа (или 1ГПа на фронте ударной волны*) лед переходит в фазу IX, далее, с увеличением температуры в фазу II. Его плотность увеличивается до 1.16 г/см3. При этом, в случае фазового перехода при сжатии 1 м3 льда на 24% под давлением 1ГПа, лед поглощает энергию 360 МДж. Этой энергии достаточно, чтобы нагреть лед до температуры точки плавления и расплавить приблизительно 20% льда. При этом лед океана перейдет фазу III (V) и воду. После снятия давления вода в океане будет находиться частично в жидком состоянии и частично в фазе обычного льда Ih. Жидкая фаза, как более тяжелая, опустится на дно океана. Далее, наружные слои океана будут охлаждаться.

*Следует отметить, что расчеты выполнены приблизительно, поскольку я не нашел информации о характеристиках фазового перехода льда Ic в лед фаз IX, II в условиях ударных воздействий. В Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Лёд_Ic написано, что лед Ic может существовать в метастабильном состоянии при давлении до 5 ГПа. Поэтому, учитывая, что для фазового перехода при относительно низком давлении (200 мПа) требуется время на релаксацию, принято среднее значение давления фазового перехода при ударном воздействии 1 ГПа.

Есть еще один вариант нагрева.

Можно предположить, что лед в океане не плотный. В этом случае, при воздействии сверху на него давления, возникнет волна сжатия льда, направленная вниз. Если давление от взрыва кометы намного превышает давление, при котором изначально находился лед, то столб спрессованного льда будет двигаться с ускорением, и будет накапливать кинетическую энергию. В конце движения столб льда ударится о твердую поверхность Энцелада с выделением тепла. В этом случае энергия выделяется только на границе льда и твердой поверхности – на дне океана, в узкой прослойке, и нагревает в основном эту прослойку. Что снижает требования к мощности взрыва кометы.-

Количественные расчеты хороши тогда, когда качественно все верно. Все-таки здесь напрашивается мнение, что что-то не так не только в предположениях о механизмах сжатия (там адиабата; давление намного больше 1 ГПа; весь процесс идет с сильной диссипацией - сначала плазма, потом газ, потом фазовые переходы и плавление, потом только растрескивание. Образовать смесь воды и льда либо невозможно, либо требует очень специальных условий, см. далее, ...),

...но и в самой идее. Лучше выбирать те идеи, которые лучше всего стыкуются с остальными знаниями, а при прочих равных - те, которые наиболее вероятны по всем вовлекаемым факторам и механизмам. И если есть несколько вариантов - детально сравнить их друг с другом на предмет соответствия остальным знаниям и натянутости предположений. Лучший по этим критериям, скорее всего, окажется более полезным, когда на него начнут опираться дальнейшие исследования. Зачем привлекать довольно необычное небесное тело и требующий много условностей механизм воздействия, если уже есть описание, объясняющее все существенно стройнее?-

"Количественные расчеты хороши тогда, когда качественно все верно."

Я напишу ключевые выражения, на которых основана идея.

1. Наличие в Солнечной системе (в первую очередь в облаке Оорта ) тел с очень низкой плотностью типа кометы, которые могут залетать в окрестности Сатурна.

2. Рассосредоточенный удар такого тела по Энцеладу.

3. Механизм воздействия на поверхность Энцелада по типу абляции. Здесь имеется ввиду, что пыль кометы ударятся на большой скорости о поверхность спутника с нагревом поверхностного слоя до очень высоких температуры – возможно, несколько миллионов градусов. При этом, возникает поток плазмы, направленный перпендикулярно поверхности вверх в космос. За счет реактивной силы создается большое давление на поверхность спутника. Похожий процесс используется при лазерном сжатии мишени и в термоядерных бомбах для обжатия второй ступени заряда.

4. Основной нагрев воды в океане происходит за счет сжатия льда, под действием давления взрыва кометы. При этом нагрев происходит во время перехода льда в более плотную фазу, с его нагревом и адиабатическим переходом в фазу воды и обычного льда. Наибольшая величина сжатия и выделения энергии возникает на границе между льдом и твердой поверхностью спутника.

5. Разбрызгивания не происходит ввиду того, что энергия удара кометы выделятся, в основном, в глубине и равномерно по большой площади.

Пожалуйста, напишите, какие из утверждений, на Ваш взгляд, являются неверными. -

«Зачем привлекать довольно необычное небесное тело и требующий много условностей механизм воздействия, если уже есть описание, объясняющее все существенно стройнее?»

Гейзеры

Объяснение согласно выдвинутой гипотезе.

В случае нагрева океана Энцелада в результате столкновения с кометой, океан должен затем постепенно охлаждаться. При охлаждении жидкой фазы воды на дне океана образуется лед. Лед имеет меньшую плотность, чем вода, поэтому происходит увеличение объема. Если предположить , что жидкая фаза воды на дне океана имеется только в южной части спутника и имеет форму в виде купола, то при охлаждении купола возникнет избыточное давление и он будет выдавливать лед в центре океана в верх, также в форме купола. При этом лед будет вспучиваться с образованием разломов. Избыточное давление воды начнет выталкивать воду по трещинам разломов с формированием гейзеров на поверхности спутника.

В обсуждаемой статье, однозначного объяснения гейзерам не приведено, как не приведено объяснения разломам, из которых идут гейзеры.

Разломы и трещины

При подъеме воды по разломам происходит ее охлаждение и намерзание льда на стенках трещин разломов, в результате происходит утолщение стенок. Этот процесс расширяет слой льда, за счет чего возникает давление, направленное вдоль поверхности льда океана, которое выталкивает лед из центра в периферийные области. Этим объясняются характерный складчатый рельеф в виде натекания льда на границах океана, а также складки льда в центре. Отсутствие кратеров объяснятся тем, что во время удара кометы, все кратеры могли быть стерты с поверхностного слоя.

В обсуждаемой статье по этому поводу лишь указывается «на то, что кора спутника испытывала относительно недавно интенсивные деформации», без объяснения причин деформаций.

Нагрев поверхности в районе разломов

В случае наличия избыточного давления в нижнем слое океана возможно течение нагретого льда вверх вдоль разломов и его вытекание на поверхность в результате пластической деформации. Об этом свидетельствуют возвышенности на границах разломов и повышенная температура льда вблизи разломов. Это объясняет повышенную температуру льда вблизи разломов.

В обсуждаемой статье нагрев поверхности вблизи разломов объясняется тепловой конвекцией. При этом указывается, что: «Модель пластичной конвекции может объяснить такой поток (тепла) лишь с натяжкой: ее интенсивность пропорциональна силе Архимеда, действующей на разогретые и менее плотные участки льда, а она пропорциональна силе тяжести, которая на Энцеладе в 70 раз меньше, чем на Земле.»

(Фотографию Энцелада можно посмотреть с увеличением по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/File:Enceladusstripes_cassini.jpg )

Дополнение от 17.07.2014

Наконец, в отношении Приливного разогрева.

Прикидочные расчеты, с допущением в сторону завышения результатов (принятыми для упрощения расчетов), показали, что мощность приливного разогрева Энцелада без учета водяной линзы на южном полюсе составляет 2,8ГВт, что в 6 раз меньше, чем требуется для восполнения излучаемой спутником энергии (18ГВт). Расчеты проводились при условии, что в тепло преобразуется все 100% приливной энергии.

Если учесть водяную линзу в южной части Энцелада, то результат получается более чем обнадеживающим.

Объяснение здесь не в увеличении КПД поглощения энергии. Дело в том, что отбор энергии приливного взаимодействия увеличивается, если уменьшается величина упругости материала, который подвергается приливному взаимодействию, при этом увеличивается длина деформации материала и, соответственно, работа приливных сил. Величина упругости водяного столба может быть очень низкой, если его расположить вертикально вдоль действующих приливных сил (столб воды в линзе на Энцеладе по отношению к приливным силам так и расположен),

При таком расположении водяного столба, давление, которое создается приливными силами, компенсируется поднятием поверхности океана в центральной его части и опусканием на периферии в условиях низкой гравитации (гравитация на Энцелада в 70 раз меньше чем на Земле). Можно предположить, что ледяные плиты океана между собой связаны слабо, поэтому их наличие ни как не сказывается при расчете компенсирующих сил. При этом расчеты показывают, что столб воды шириной 10км (это глубина жидкой фазы океана) под действием приливных сил может совершать колебания до 5 км в направлении оттока и притока воды из центра в периферийные части океана. А вертикальные колебания поверхности океана могут превышать 100м. Несмотря на то, что колебания давления под действием приливных сил могут быть очень низкими (0,19 атм, для высота столба воды 250км) сила воздействия колебаний давления на большую площадь будет быть очень большой. При этом почти вся энергия приливного взаимодействия сконцентрируется в трещинах льда.

Физика здесь чем-то напоминает гидравлический домкрат, где, нажимая с малой силой на поршень малого сечения можно с помощью поршня большого сечения, куда перетекает жидкость, поднять большой груз. Площадь сечения малого поршня на Энцеладе, это площадь сечения океана плоскостью, проходящей через океан и центр спутника, перпендикулярно направлению на Сатурн. А величина сечения большого поршня – это площадь поверхности самого океана.

В связи с чем, моя гипотеза о воздействии на спутник кометы может быть неверна.

Хотя, объяснение физики приливного нагрева южной части Энцелада, приведенное в обсуждаемой статье, по моему мнению, также не верно (что, собственно, побудило меня пуститься в эти исследования).

-

-

-

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Поверхность Энцелада несет на себе следы недавней тектонической активности. Изображение противоположного от Сатурна полушария Энцелада составлено из 21 снимка, сделанного узкоугольной камерой зонда «Кассини» 14 июля 2005 года. Эта спектрозональная мозаика (см. также False color) получена в разных участках спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного, с разрешением от 350 до 67 метров на пиксель с расстояния от 61 300 до 11 100 км от Энцелада. Благодаря этому стали видны «тигровые полосы» (на фото — голубые) — четыре разлома около южного полюса. Различия в цвете объясняются структурой поверхности: стенки разломов покрыты гладким крупнозернистым льдом, а остальная, плоская, поверхность Энцелада покрыта порошкообразным слоем пород. В видимых цветах Энцелад почти абсолютно белый. Фото с сайта en.wikipedia.org