Чтобы запомнить новое, надо забыть старое

Японско-канадская группа нейробиологов исследовала, как и в каких условиях старая информация стирается из памяти. Разносторонние поведенческие эксперименты на мышах, а также гистологические анализы показали, что активный нейрогенез стимулирует забывание. Нейроны растут значительно активнее у молодых особей, также их рост можно активировать или затормозить с помощью химических препаратов. Во всех случаях ускорение или замедление нейрогенеза сказывается на скорости забывания прежней информации.

Часто, когда приходится запоминать большой объем новой информации, думаешь, что в бедную голову уже ничего влезет, что там уже и без того все занято. Но, как правило, место находится, и новое запоминается. Однако, как показали в экспериментах ученые из Торонтского университета, Педиатрического центра SickKids Hospital (Торонто, Канада) и Университета охраны здоровья и гигиены Фудзиты (Япония), запоминание достается дорогой ценой. Чтобы выучить новое, приходится забывать старое: освобождать место на полках памяти.

Эксперименты описывают ту часть памяти, которая формируется гиппокампом. Это, в частности, долговременная событийная память. В ее формировании участвуют, в числе других структур, нейроны зубчатой извилины (dentate gyrus). Это одна из немногих областей мозга млекопитающих, где новые нейроны растут на протяжении всей жизни организма. Именно за счет роста новых нейронов, появления новых дендритных шипиков и синапсов мозг запоминает новые стимулы. Но новые нейроны и синапсы не могут не изменять уже сложившуюся структуру. В результате преобразуются и пути нервных импульсов, и масштаб старых стимулов, а прежние клетки могут так или иначе деградировать. В условиях постоянного добавления новых элементов трудно ожидать стабильности от системы. Следовательно, при активном запоминании также активно должно происходить и забывание прежней информации. Иначе говоря, если в гиппокампе, в зубчатой извилине, идет интенсивный нейрогенез, то память на прежние события должна стираться. Нейробиологи занялись проверкой этого предположения.

Большая часть экспериментальной работы была проведена на мышах. У мышей вырабатывали условный рефлекс на короткий удар током. Первую группу животных на время помещали в особую клетку, где на пол подавался один короткий разряд, а другой, контрольной, группе в той же клетке разряд не подавался, она спокойно пересиживала в клетке требуемое время. В этих условиях мыши первой группы быстро вырабатывали рефлекс на помещение в «опасную» клетку — попав в нее, они замирали; это стандартная реакция страха. Мыши из контрольной группы, очевидно, клетки не пугались. Память на событие оценивали по реакции страха: если мышь замирала, очутившись в опасной клетке, то значит, память о событии сохранилась; если же бегала, как ни в чем не бывало, значит забыла об опасности.

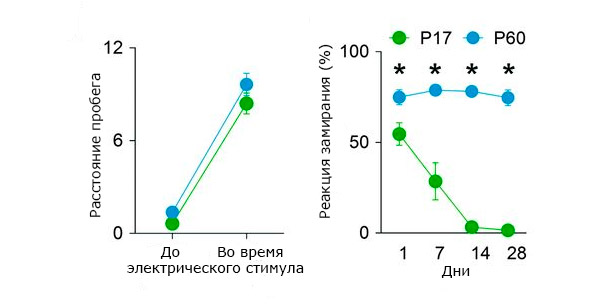

Сравнивались мышата (возрастом 17 дней) с взрослыми мышами двух месяцев от роду. В обеих возрастных группах сформировали реакцию страха и наблюдали, как она стирается у тех и у других. У молодых мышей, у которых новые нейроны растут значительно активнее, чем у взрослых, забывание должно происходить активнее. Так и получилось. Если взрослые мыши помнили об опасности весь следующий месяц, то молодые практически полностью забывали про нее уже через 2 недели.

Слева: изначально рефлекс страха (реакция замирания) был сходным у взрослых (синие точки) и молодых (зеленые точки) мышей. Справа показано, как память о рефлексе стиралась: молодые мыши забыли об опасности меньше чем через 2 недели. Графики из обсуждаемой статьи в Science

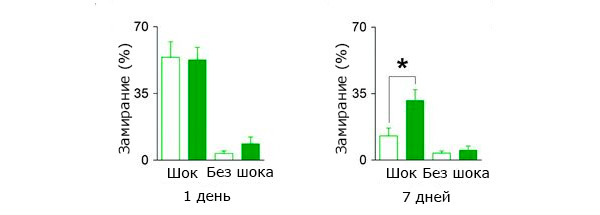

Связана ли эта разница просто с возрастом или же это действительно следствие усиленного нейрогенеза? Данный вопрос вполне закономерен, так как явление инфантильной амнезии хорошо известно. Вполне возможно, что усиленная забывчивость молодежи в данном эксперименте связана именно с инфантильной амнезией, чем бы она ни вызывалась, а не с активным нейрогенезом. Ученые ответили на этот вопрос, сравнив две группы мышат: у одной с помощью специального препарата замедлялся нейрогенез (использованная методика работает на трансгенной линии мышей, у которых при нейрогенезе экспрессируются особые вирусные белки; эта экспрессия останавливается ганцикловиром, но при этом прекращается и рост нейронов), другой группе препарат не давали. У двух групп мышат реакция страха формировалась одинаково, но вот забывали свой страх те, у кого нейрогенез протекал нормально. Мышата с замедленным нейрогенезом помнили об опасности дольше. Это означает, что забывание связано именно с ростом новых нейронов.

График показывает, как у мышат (возрастом 17 дней) исчезала реакция страха при активном или замедленном нейрогенезе. WT — нормальный нейрогенез, ТК — замедленный при помощи фармакологических препаратов; мышата с замедленным нейрогенезом лучше помнили о болезненном опыте. Графики из обсуждаемой статьи в Science

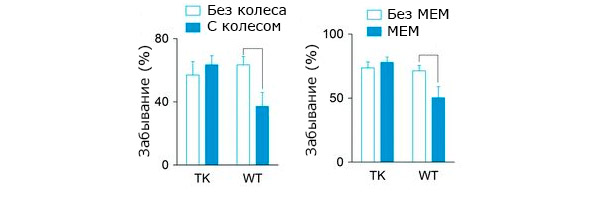

Связь забывания с интенсивностью роста новых нейронов проверили и на взрослых мышах. Для этого у них активировали нейрогенез с помощью «физкультуры», поместив их в клетку с колесом. Бег в колесе, как известно, стимулирует нейрогенез у мышей. Оказалось, что взрослые мыши, как следует набегавшись, надежнее (примерно в полтора раза) забывали о страшной клетке с электричеством. Мыши, которые сидели в обычной клетке, напротив, помнили об опасности. В экспериментах стимулировали нейрогенез и другим способом — с помощью мемантина. И снова активация нейрогенеза привела к быстрому забыванию.

Графики показывает динамику реакции страха у взрослых мышей (возрастом 60 дней) при активном или замедленном нейрогенезе. WT — нормальный нейрогенез, ТК — замедленный при помощи малоподвижного содержания в клетке (слева) или фармакологических препаратов (мемантин, справа). Через 28 дней мыши с замедленным нейрогенезом в обоих случаях больше помнили о болезненном опыте, чем их активные товарищи. Графики из обсуждаемой статьи в Science

Весь этот комплекс экспериментов свидетельствует, что активный нейрогенез вызывает забывание. Нужно отметить, что подтверждают это не только поведенческие тесты, но и гистологические анализы: у наиболее «забывчивых» мышей регистрируется больше растущих нервных клеток и новых синапсов. У других млекопитающих, которые рождаются с более развитым мозгом из-за более продолжительной беременности, уже у молодых особей забывание существенно замедляется. Это было проверено на морских свинках и дегу. Процесс забывания, как следует и из теоретических гипотез, и из эмпирических данных, начинается не сразу, а через некоторый период времени после памятного события. Ведь забывание происходит из-за инкорпорирования новых нейронов и синапсов в существующую нейронную сеть зубчатой извилины, а это занимает время. Нужно, кроме того, подчеркнуть, что стирается не всякая память. Если воздействие было сильным (в данном исследовании — если на пол клетки подавался более мощный разряд), то память о нем не исчезает ни у молодых мышей, ни у старых.

Источник: K. G. Akers et al. Hippocampal Neurogenesis Regulates Forgetting During Adulthood and Infancy // Science. 2014. V. 344. P. 598–602.

Елена Наймарк

-

>>запоминание достается дорогой ценой. Чтобы выучить новое, приходится забывать старое: освобождать место на полках памяти.

Это - неверное утверждение. Нейрогенез порядка 700 нейронов в сутки в среднем по больнице в гиппокапмпе обеспечивает новое звено реагирования, способное вспоминаться без реагирования. Старые звенья этим не уничтожаются, а дополняются для новых признаков контекста восприятия.

>>Но новые нейроны и синапсы не могут не изменять уже сложившуюся структуру.... прежние клетки могут так или иначе деградировать.

Где обоснование утверждения, что при нейрогенезе происходит деградация? Образование новых связей никак не влияют на деградацию старых, только недостаточная активность старых или их органическое повреждение это проделывают. То, что новое ветвление поведенческой цепочки несколько затрудняет различие старой и новой - да, есть такой эффект при недостаточной специализации, он компенсируется опытом, но это не есть забывание старого, а лишь затруднение его вспоминания в условиях контекста восприятия, отличного от того, при котором формировалась старая связь.

>>Весь этот комплекс экспериментов свидетельствует, что активный нейрогенез вызывает забывание.

Интерпретация неверна по сути и смыслу. Забывание и затруднения воспоминания - разные вещи. Под забыванием обычно имеется в виду стирание, удаление, невозможность вспомнить, в то время как просто усложнились условия вспоминания: для данного вспоминания нужен именно тот контекст, в котором было запоминание, если он не тот, возникает трудности различения разных воспоминаний или вообще не вспоминается.-

1) "новое звено реагирования, способное вспоминаться без реагирования"

Как это?

2) "Где обоснование утверждения, что при нейрогенезе происходит деградация?"

Про деградацию не знаю, может, Вы и правы, но, по-моему, суть здесь именно в изменении структуры (деградировать клетки лишь "могут", но не сказано, что обязаны). А это и впрямь происходит при добавлении нового элемента в систему.

3) А вот про забывание/затруднение воспоминания хорошо сказано, сам хотел то же заметить. Вообще, осталось чувство незаконченности. Просится ещё хотя бы 1 шаг: "напомнить" мышам, и параллельно у мышек из контрольной группы выработать тот же рефлекс. Если время выработки отличается ("забывшие" быстро вспомнили), то, вероятно, они забыли не до конца.

Кстати, тут и вопрос о деградации клеток может быть связан. Интуитивно кажется, что, если просто добавились новые нейроны, то должно просто затрудниться воспоминание. Если же произошла деградация (неважно по какой причине) старых клеток (именно тех, что имеют отношение к данному рефлексу), то вспомнить уже не представляется возможным.

Как-то так.-

>>Как это?

Сейчас попробую нарисовать модель, хотя коротко это сделать очень непросто.

Есть хорошо изученные цепочки неосознаваемых автоматизмов мышечных реакций. Известно как образуются их последовательность и за счет чего фазы (звенья) цепочки переключаются, активируя отдельные мышечные действия.

То, что мы вспоминаем - не есть эти цепочки, но это - результат последовательности осознаний отдельных звеньев в их наивысшей актуальности для нас. Поэтому цепочка наших воспоминаний не следует за цепочкой действий (хотя в частных случаях может быть и так), а является последовательностью перескоков сознания с одного актуального звена на другое. Именно эту картину мы и вспоминаем.

При этом каждый из вспоминаемых образов является именно звеном поведенческого автоматизма, тем образом восприятия-действия, который возникает при осознании текущего момента. Это называется субъективизацией, которая хорошо описана А.Иваницким в плане формализации того, что она затрагивает.

Важно: каждый субъективизированный образ, основанный на звене выполняющегося (и тем более прерванного для осмысления) цепи автоматизма закольковывается в удерживаемый в сознании образ гипоокампом и этот же гиппокамп подключает закольцовку к лобным долям для творческого восприятия и текущей корректировки поведения. Цепочки следов осознания звеньев автоматизмов - воспоминания, а их творческое развитие - мысли.

Т.е. мы можем мыслить, не затрагивая цепочки поведенческих автоматизмов (ответ на "Как это?").

Чтобы образовать новую закольцовку, нужен новый нейрон для положительной обратной связи и еще один - для подключения к лобным долям.

Это подключение к лобным долям - канал осознаваемого внимания, он один, а закольцовок, остающихся активными, может быть много в текущий момент. Эти активные закольцовки пока не осознаваемая или "кратковременная память. Они возникают при каждом повторном осознании, вспоминании и угасают во время сна (если только их сила не достигает неугасаемой доминанты нерешенной задачи).

Внимание к звену автоматизма привлекает нечто новое в условиях реализации реакции, делающее неуверенным старую модель поведения (что такое такой прогноз и т.п. опускаю, чтобы не запутывать картину). Именно для того, чтобы в этих изменившихся условиях возможно стало скорректировать поведение, и нужен новый образ и новые нейроны (опять много важного приходится опускать).

Вот - модель, показывающая как возникают и потом активируются фокусом внимания образы восприятия-действия.

Понятно, что при образовании новой версии варианта поведения вовсе не нужно уничтожать старую, которая остается адекватной для старых условий. Она вообще может даже не привлекать внимание, не осознаваться и вскоре даже не возможно будет вспомнить, как это бывает после научения сложному движению (попробуйте вспомнить по звеньям как имеемо вы расписываетесь или вбиваете старый пароль). Вот это - в самом деле забывание, утеря мыслительной составляющей у некоторых звеньев поведенческих автоматизмов.

А непосредственно нейрогенез вообще этого не касается. При образовании новой мыслительной цепочки воспоминаний она будет доступна именно для тех условий, для которых создана, а старая в новых условиях не будет мешать думать: затруднение воспоминаний в условиях, не соответствующих запоминаемому (мы вышли из комнаты и забыли зачем, вернулись - вспомнили, т.е. вернулись к старым условиям и стала доступна старая цепочка).

Если бы авторы той статьи имели системную модель происходящего, то стало бы сна бессмысленность вообще их предположения и не стоило бы делать те опыты.

Но чтобы проверить корректно с мышами, нужно бы провоцировать их воспоминание, строго воссоздавая прежние условия, особенно - их тот эмоциональный контекст. -

Пожалуйста, прочитайте (просмотрите) статью про апоптоз нейронов гиппокампа при активном нейрогенезе: "Microglia shape adult hippocampal neurogenesis through apoptosis-coupled phagocytosis." http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20887954

Возможно, после прочтения часть Вашей неуверенности в результатах экспериментов снимется.

-

-

А с точки зрения программиста - наша память _очень_ похожа на хранение хэш-кода, а не объекта, с восстановлением объекта по хэш-коду при вспоминании. Возможные при этом ошибки и эффекты весьма похожи на ошибки и эффекты вспоминания, описанные здесь в комментариях.

-

похоже, Ваша аналогия может оказаться существенно глубже, чем кажется на первый взгляд. И это вовсе не философский вопрос, а вполне естественнонаучный. И подход должен быть не философский "возможно предположить, что...", а естественнонаучный "результаты тестов показали, что...".

-

Спасибо за понимание.

Я не считаю себя вправе делать слишком уверенные заявления, область не моя, знаний не хватает.

Для себя я действительно считаю, что даже чисто технически запоминание невозможно без забывания. Точнее, именно забывание ненужного - и есть способ запомнить нужное.

И всё, что читаю про устройство биологической памяти, тоже утверждает меня во мнении, что это очень близко к хранению хэш-кодов.

Но - это чистое IMHO.

-

Последние новости

У дегу (слева) беременность продолжается около трех месяцев, а у морских свинок (справа) — 65 дней; за это время нейроны головного мозга развиваются и стабилизируются; поэтому для этих зверьков не характерна забывчивость даже в молодом возрасте — в отличие от мышей, у которых беременность укорочена. Фотографии с сайта bat-rodents.eu