Эволюция фаун разобрана на примере слизней Британии

Команда британских ученых обновила данные о разнообразии безраковинных моллюсков (слизней) Британских островов. Виды определяли и по генетическим критериям, и по морфологическим признакам. Слизни — это компактная группа, исключительно хорошо изученная, ведь это вредители садово-огродных культур. И тем более удивительно, что новая перепись изменила фаунистический состав примерно на четверть, что очень много для современного сотояния систематики. Сравнение генетических и морфологических видов показывает, что в текущий момент фауна испытывает сильнейшие преобразования: аллопатрическое и симпатрическое видообразование, интродукцию, гибридизацию редких видов с обильными, замещение одних видов другими. Это своеобразный портрет эволюционных процессов, происходящих в целой островной фауне, а не с одним видом.

Отступление ледников и потепление с медленной трансформацией экологической структуры природы, расселение человека, перекройка и безоглядное изменение им природных ландшафтов, создание принципиально новых синантропных местообитаний, намеренная и случайная интродукция аборигенных видов по всему свету — нельзя ожидать, что животный мир останется безучастным наблюдателем всех этих колоссальных изменений. Напротив, можно предположить наверняка, что в этом экологическом котле происходят быстрые и неизбежные эволюционные реакции. Это только прежде считалось, что изменение фаун столь медленное и постепенное, что его никак не отследишь и не изучишь. На самом деле нужно только знать, как подойти к этому котлу и с какой стороны в него заглянуть. Группа британских ученых из Школы бионаук Университета Кардиффа, Национального музея Кардиффа и Конхиологического общества Великобритании и Ирландии провела аккуратное и красивое эволюционное исследование, предметом которого стали слизни, обитающие на территории Британии и Ирландии.

Слизни — безраковинные брюхоногие моллюски, в основном наземные, вредители садов и огородов, в связи с чем постоянно находятся в поле зрения ученых. В Британии слизни впервые были описаны в XVII веке, и с этого времени их перепись тщательно велась и аккуратно обновлялась. Согласно последней таксономической ревизии, на территории Британских островов обитает 36 видов этих мягкотелых животных.

Одно из первых научных изображений слизней в Британии. Из книги Мартина Листера (Martin Lister) Historiae Conchyliorum, 1685. Рисунок с сайта lhldigital.lindahall.org

Авторы работы обозначили задачу своего исследования весьма скромно:

«Мы подчеркиваем, что наше изыскание — лишь попытка обрисовать фауну [слизней] Британии и Ирландии, а не выполнить филогенетические или филогеографические исследования широко распространенных европейских видов. Однако нельзя исключить, что виды, установленные впервые как элементы островной фауны, могут быть затем найдены и на континенте, интродуцированные или распространившиеся оттуда естественным образом.»

(“We stress that our study is an exercise in the species delimitation of the fauna of Britain and Ireland and not a phylogenetic or phylogeographic study of wide-ranging European species. However, this does not preclude species being distinguished first in an island fauna that has, through natural establishment and introduction, sampled that of the continent.”)

Авторы напоминают тем самым, что имеют дело с островной фауной, зависимой от континентального заселения тем или иным способом. Кроме того, показывают и границы своих намерений — сделать новую инвентаризацию разнообразия на современном уровне. Вместе с тем, как и любое хорошо выполненное исследование, данное исследование оказывается существенно полнее и шире. Действительно, авторы представили не только новую опись, но и показали, почему и как происходят фаунистические изменения в текущий геологический момент, а также как работают морфологические и молекулярно-генетические критерии вида.

Для своего исследования авторы собрали слизней из 200 местообитаний, как в национальных парках, так и в антропогенных ландшафтах. Получилась весьма представительная выборка со всеми 36 видами. Для этой выборки были отсеквенированы митохондриальные гены 16S рРНК и ген субъединицы I цитохром c-оксидазы (Cytochrome c oxidase subunit I, COI). Весь массив данных по генетическим последовательностям экземпляров был поделен на кластеры по сходству и различию. Получилось 48 кластеров. Затем для этих кластеров были построены варианты филогенетических деревьев и выбраны лучшие (экономичные). Кластеры одной филогенетической линии считались филогенетическими видами (в противовес морфологическим видам, выделенным по морфологическим критериям). Некоторые первичные кластеры сгруппировались в филогенетические виды, один из первичных кластеров поделился на два. В результате получилось 44 филогенетических вида.

Осталось самое интересное — сравнить их с формальными морфологическими видами, теми, которые были выделены в Британии с использованием классических методов таксономии. Для 33 филогенетических видов из данного набора легко находится соответствие среди известных биологических видов из британского списка. А что же с остальными 11 филогенетическими видами? С каждым из них разбирались по-отдельности.

В результате выяснилось следующее. В одном филогенетическом виде объединилось сразу два вида биологических — слизни лесной и окаймленный, или Arion (Carinarion) silvaticus и A. (C.) circumscriptus . Эти два вида плохо различаются и по морфологии, но зато разграничиваются по своим экологическим предпочтениям. Близкая к ним вариация, слизень полосатый (A. (C.) fasciatus), которую раньше, исходя из морфологии, причисляли к этим двум, объединяя все три в единый вид, оказалась дальше по генетической дистанции. По-видимому, этот пример демонстрирует тонкое соотношение морфологических и генетических (филогенетических) критериев вида. Ясно, что мы имеем дело не с застывшей системой, а с динамической, в которой фенотип и генотип изменяются с разной скоростью. Возникает вопрос: что в данном случае считать таксономическим видом? Авторы решили этот вопрос в пользу генетических критериев, выделив в отдельный вид полосатого слизня. Это один из примеров спора между морфологией и генетикой.

Еще один пример — Arion subfuscus (грибной слизень). В этом случае всё наоборот: в одном морфологическом виде оказались совмещены два филогенетических (и между прочим, не ясно, к какой из двух филогенетических форм относится формальное таксономическое наименование). Два этих филогенетических вида имеют немного различные ареалы, которые перекрываются в центральной Англии. Авторы предполагают, ссылаясь на работы по этому виду, что он объединяет несколько аллопатрических форм с очень высокой скоростью мутирования. Поэтому весьма вероятно, что формы в пределах данного номинального вида успели набрать заметную филогенетическую дистанцию, хотя и не успели изменить фенотип. Это пример быстрого аллопатрического видообразования, «пойманного» на месте действия.

Восемь оставшихся видов хорошо различимы не только по мтДНК, но и по морфологии. Шесть из них распространены относительно широко на территории Англии и Ирландии, из них четыре — предположительно новые виды, а два оставшихся известны из других районов мира. А еще две формы (также известные виды) представлены в Британии небольшими локальными популяциями: практически наверняка это недавние интродуценты из Италии.

Четыре новых вида, выделенные по митохондриальным генам и филогенетическим реконструкциям (SSH, secondary species hypothesis), а затем подтвержденные по морфологии; им даны названия по наиболее близким уже описанным видам, но с отметкой “cf.” (confer, «сравни»). Фото из обсуждаемой статьи в PLOS ONE

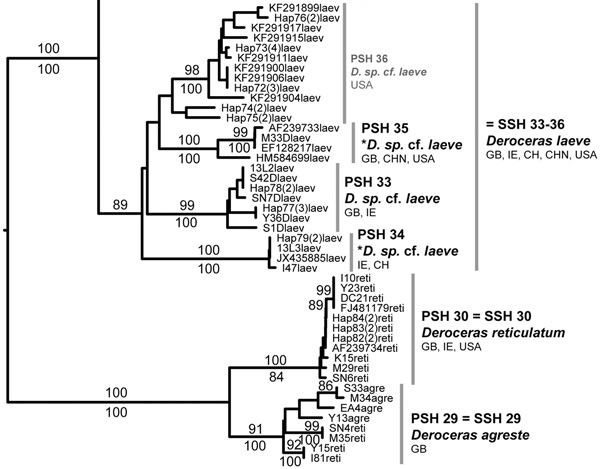

Одиннадцать новых элементов для хорошо изученной фауны — это очень много. Но интерес представляют не только эти новые элементы, но и хорошо изученные старые, те, что вошли в набор из 33 видов, определяемых и по морфологии, и по генам. При внимательном рассмотрении они дают примеры недавней межвидовой гибридизации. Например, два вида — сетчатый и полевой слизни (Deroceras reticulatum и D. agreste соответственно). В Британии первый из них встречается часто, ясно определяется морфологически, но его митохондриальные гены могут быть похожими на гены полевого слизня. Полевой слизень, напротив, относительно редок, морфология его промежуточная между типовой формой и признаками сетчатого слизня, зато митохондриальные гены образуют четко обособленную линию. Всё это вместе говорит о том, что самки полевого слизня спариваются с самцами сетчатого, но не наоборот. Выходит, что полевой слизень — реликт постледникового времени, современный обитатель предгорных и северных районов — постепенно исчезает. В стрессовых условиях и при низкой численности самкам полевого слизня приходится спариваться с самцами сетчатого. В итоге этот вид смешивается с сетчатым слизнем, быстро расселяющимся и неплохо приживающимся на нарушенных синантропных территориях.

Пример анализа кластеров, включающих полевого и сетчатого слизней. Экземпляры данных морфологических видов образуют кластеры и при первичном разделении по генетическим дистанциям (PSH, primary species hypothesis), также выделяются и филогенетические линии (SSH, secondary species hypothesis) на реконструированном дереве. Однако видно, что группа экземпляров с полевым слизнем (D. agreste) включает митохондриальные гены сетчатого (D. reticulatum). Звездочкой отмечены новые для британской фауны виды, серым цветом — гаплотипы из других областей мира по GenBank. Часть схемы из обсуждаемой статьи в PLOS ONE

Примерно та же картина с другой парой видов — Limacus flavus и L. maculatus. Более редкий вид L. flavus гибридизуется с широко распространенным ныне L. maculatus; при этом авторы подчеркивают, что L. maculatus стал быстро распространяться по территории Британии только в последние десятилетия, а прежде L. flavus был более обычен в фауне Британии. Поэтому эта пара дает пример видов, которые стали смешиваться совсем недавно.

Итак, вместо известных по переписи 36 видов авторы исследования зарегистрировали 44. Некоторые из них новые, некоторые — недавние переселенцы из Европы; для других видов отмечена гибридизация как следствие малочисленности и маргинальных для жизни условий (см. также об этом явлении В плейстоцене белые медведи скрещивались с бурыми, «Элементы», 22.07.2011). Некоторые виды относительно устойчивы, другие явно расходятся по своим экологическим нишам и по своим территориям, для некоторых признаки расхождения видны и в генотипе, и в фенотипе, а для других пока только в генотипе. Это исследование дает представление о том, насколько интенсивные изменения испытывает современная фауна. При этом изменения происходят всеми мыслимыми способами: и за счет интродукции, и за счет аллопатрического и симпатрического видообразования, и с замещением одних видов другими, и путем слияния двух или нескольких видов в один. Всё вместе и всё одновременно. Это превосходный пример эволюции на наших глазах, если не сказать больше — нами и вызванной.

Источник: B. Rowson, R. Anderson, J. A. Turner, W. O. C. Symondson. The Slugs of Britain and Ireland: Undetected and Undescribed Species Increase a Well-Studied, Economically Important Fauna by More Than 20% // PLOS ONE. 2014. 9(4): e91907. DOI:10.1371/journal.pone.0091907

Елена Наймарк

-

Arion hortensis распространен далеко не повсеместно, а только в Западной Европе. Утверждение "Слизни — это компактная группа, исключительно хорошо изученная" - очень корявое. Во-первых, это не систематическая группа, потеря раковины происходила много раз в эволюции легочных моллюсков. Обсуждающиеся в статье слизни принадлежат к 5 разным надсемействам, в которых потеря раковины произошла независимо. И слизней несколько тысяч видов, что тоже с компактностью слабо вяжется. Причем из них вредители - единицы, а далеко не все, как можно подумать из текста новости. Ежегодно описывают новые виды слизней в порядке вещей, даже из Европы, из тропиков - пачками, потому то, что группа "исключительно хорошо изученная" тут звучит довольно странно... Да и русские названия с потолка, звучат где-то как назвать сойку "птица желудёвая".

-

Глубокоуважаемый специалист по слизням, если в группе 36 видов - то это компактная группа. В заметке же не написано, что это компактная таксономическая группа. В Британии же, как следует из текста статьи и из обзора литературы, слизни изучены очень хорошо. Так что не смущайте наших читателей. Однако спасибо, что вы дали дополнительную информацию по систематике и эволюции этой интересной группы.

Относительно русских названий - всегда большая проблема: в популярной заметке не станешь пользоваться латынью, а переводы везде - кто во что горазд, редко удается найти русскую научную статью с русским эквивалентом латыни. Русские названия может знать только узкий специалист по каждой группе. Для многих европейских видов русских названий нет вообще. В вашей литературе по слизням такие эквиваленты быстро не нашлись. Когда будете писать следующую свою статью про слизней, пожалуйста, не забудьте дать и русские названия кроме латинских. Я понимаю, что Вам за своих любимых животных обидно. Думаю, будет нелишним, если Вы для читателей приведете правильные названия.-

Глубокоуважаемая Елена Борисовна, Вы ведь написали "Слизни — это компактная группа", а не "Слизни Британии — это компактная группа", так что некорректность формулировки тут очевидна. Причем это никак не помогло научно-популярному стилю изложения, а является просто ошибкой. И тут даже удивляет не столько сама ошибка, сколько Ваша неспособность ее принять, как и в случае с гермафродитами.

-

-

-

Глубокоуважаемый специалист по слизням, для данной работы было не так важно, являются ли слизни гермафродитами или нет. Механизмы видообразования здесь не разбираются, и статья вообще не про это. Если происходит перекрестное оплодотворение, то животное, выступающее как донор спермы выступает как самец, а акцептор спермы и донор яйцеклеток - как самка. Для негермафродитных видов слизней эти наименования и сохраняются. Читая каждую научную статью и транслируя ее широкой аудитории, следует все же отделять главное от второстепенного. Авторы работы, естественно, упоминают о гермафродитизме видов. Но! так как это несущественно для данной темы, то все ограничивается одним предложением. Опять-таки подчеркну, что умение отделять главное от второстепенного - это важная часть естественно-научного мышления. Также важно понимать и аудиторию, к которой обращаешься.

-

Многоуважаемая Елена Борисовна, Вы назвали вещи не своими именами и, по сути, по данному случаю полностью исказили смысл того, что написали мои британские коллеги. Причем это было совершенно не необходимо для научно-популярного изложения. Привели какую-то совершенно фантастическую историю про то, что самкам (!) приходится (!) спариваться с самцами (!) другого вида. Тогда как на самом деле два слизня обмениваются спермой. У читателя создается картина в голове совершенно удаленная от реальности. Если Вы называете это отделением главного от второстепенного, то это только говорит о том, что публикуемые Вами научно-популярные материалы нужно воспринимать, мягко говоря, со скептической настороженностью.

-

Последние новости

Обычный садовый слизень (Arion hortensis), распространен повсеместно, может размножаться, подобно некоторым другим слизням, как путем самооплодотворения, так и перекрестным оплодотворением; данный вид также может скрещиваться и с близким видом Arion distinctus. Фото с сайта gliargomentispaziano.blogspot.ru