Обезьяны-дихроматы лучше различают насекомых с приспособительной окраской

У обезьян Старого и Нового Света цветовое зрение организовано по-разному. Среди обезьян Нового Света в одной популяции можно встретить как трихроматов (имеющих, как человек, три типа фоторецепторов), так и дихроматов. Считается, что трихроматы эффективнее находят спелые фрукты и молодые листья, чем дихроматы. Ученые из Великобритании сравнили, как зрительный статус влияет на эффективность нахождения насекомых у обезьян тамаринов. Оказалось, что тамарины-трихроматы действительно вылавливали больше насекомых, чем дихроматы. Зато дихроматы были гораздо успешнее в нахождении насекомых с покровительственной окраской.

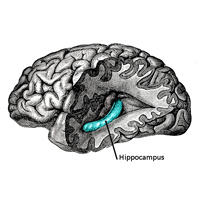

Хорошо известно, что человек способен различать цвета благодаря наличию в сетчатке глаза трех типов фоторецепторов — колбочек, чувствительных к разным длинам волн. Колбочки S-типа восприимчивы к фиолетово-синей части спектра (short — коротковолновой), M-типа — к зелено-желтой (medium — средневолновой), а L-типа — к красной (long — длинноволновой). Соответствующие пигменты, чувствительные к разным длинам волн, — опсины — это белки, кодируемые хорошо изученными генами. Ген S-пигмента расположен в аутосоме, тогда как гены M- и L-пигментов расположены в Х-хромосоме. Нарушение цветового зрения у человека, дальтонизм, как правило связано с поломками именно в генах M- и L-пигментов. Дихроматы, которые не имеют длинноволнового пигмента, называются «протанопы», а дихроматы, не имеющие средневолнового пигмента, — «дейтеронопы». В обоих случаях эти генетические дефекты влияют на различение красных и зеленых оттенков (см. рис. 1). Мужчины-дихроматы встречаются гораздо чаще, чем женщины с таким же нарушением, поскольку у мужчин этот дефект в единственной Х-хромосоме не компенсируется.

Рис. 1. Одна и та же картинка, воспринимаемая дихроматом, у которого отсутствует длинноволновой пигмент в колбочках сетчатки (слева), и нормальным трихроматом (справа). Изображение с сайта psychology.ucalgary.ca

Интересно, что у приматов цветовое зрение организовано довольно разнообразно. У обезьян Старого Света, как и у человека, различные гены на Х-хромосоме кодируют M- и L-пигменты, и практически все эти обезьяны — трихроматы. Напротив, у обезьян Нового Света имеется всего-навсего один ген на Х-хромосоме, который представлен несколькими аллелями. Эти аллели определяют, какие из M- и L-пигментов будут синтезироваться в колбочках. Число различных аллелей M/L гена варьирует от одного до пяти у различных видов обезьян Нового Света. В результате такой формы наследования гетерозиготные самки оказываются трихроматами, тогда как самцы и гомозиготные самки — дихроматами.

Основное преимущество трихромазии для обезьян ученые видят в возможности находить пищу, особенно спелые фрукты и молодые листья (которые часто бывают буроватыми или красноватыми), под кронами деревьев. Теоретические расчеты и эмпирические наблюдения показывают, что обезьяны-трихроматы действительно лучше находят такую пищу.

В то же время, дихромазия тоже может иметь свои преимущества. Известно, что люди-дихроматы лучше видят при слабом свете, чем трихроматы. Недавно было показано, что обезьяны-дихроматы из семейства игрунковых очень хорошо находят пищу в условиях пониженной освещенности. Кроме того, дихроматы обладают более совершенным пространственным зрением. Наконец, предполагается, что дихроматы хорошо различают объекты с покровительственной окраской. Люди с нормальным зрением при рассматривании объектов в основном опираются на цвет, поэтому для них представляется затруднительным распознать контуры объектов с покровительственным рисунком. Дихроматы же при рассматривании объектов опираются в основном на разницу в свете. Эти различия активно используются в тестах для обнаружения патологии цветовосприятия.

Недавно были проведены исследования на обезьянах-капуцинах (Melin et al., 2007, PDF, 285 Кб), показавшие, что дихроматы и трихроматы тратят разное время на поиски разных типов пищи. Дихроматы быстрее находили добычу, находящуюся на поверхности, тогда как трихроматы быстрее находили спрятанную добычу. При этом авторы исследований совсем не оценивали размер добычи, который, несомненно, мог влиять на эффективность поиска пищи.

Биологи из Стерлингского университета и других университетов Великобритании решили проверить ту же самую гипотезу (преимущество дихроматов при поиске добычи с покровительственной окраской) на мелких обезьянах тамаринах. Эти обезьяны питаются в основном насекомыми и среди насекомых предпочитают кузнечиков из двух подсемейств — Phaneropterinae и Pseudophyllinae. Кузнечики из этих групп в основном ведут сумеречный и ночной образ жизни; днем они спят, но делают это по-разному. Одни виды прячутся в различных укрытиях, а другие, имеющие покровительственную окраску, остаются на поверхности. Причем последние могут искусно подражать как листьям, так и коре деревьев (см. рис. 2). Особенность тамаринов еще и в том, что при поедании насекомых они отрывают им крылья. Для исследователей эта черта очень полезна, так как она позволяет оценить размер насекомых в процессе полевых наблюдений.

Рис. 2. Кузнечики из подсемейства Pseudophyllinae: Cratioma cf. oculatum (слева), подражающий листу, и Cymatomera chopardi (справа), подражающий коре дерева. Изображение с сайта www.fresher.ru

Известно, что у тамаринов имеются три аллеля M/L гена, кодирующие опсины с максимумами чувствительности к длинам волн 543, 556 и 563 нм. Авторы определяли зрительный статус обезьян путем секвенирования M/L гена. Исследования проводили как на особях из зоопарка Белфаста, так и на диких обезьянах на биологической станции «Белое ущелье» (Quebrada Blanco) в Перу. В зоопарке работали на буроголовом (saddleback) тамарине Saguinus fuscicollis и краснобрюхом (red-bellied) тамарине S. labiatus, в поле — на буроголовом и усатом (moustached) тамарине S. mystax (см. таблицу).

Виды, группы, пол, возраст (А — взрослый, S и J — молодые, I — детеныши) и зрительный статус (количество опсинов) у исследованных тамаринов. Таблица из обсуждаемой статьи в Animal Behaviour

В зоопарке исследования проводили на пяти группах обезьян. Каждую группу запускали в клетку, в которой находилась приманка — прикрепленная к субстрату саранча Locusta или Schistocerca желтого или коричневого цвета. В качестве субстрата использовались древесная ветка, зеленая трава или голая земля. Всего авторы провели 12 пятнадцатиминутных экспериментов, по четыре на каждом из трех типов субстрата.

Что же получилось? Трихроматы достоверно чаще первыми касались саранчи, чем дихроматы. Такой результат получался как при сравнении всех особей, так и при сравнении самок ди- и трихроматов.

Полевые исследования были существенно более трудоемкими и длительными. За первой группой наблюдали в течение года, 126 полных дней (1234 ч.), а за второй группой — с сентября по декабрь, 25 полных дней (249 ч.). После каждой трапезы обезьяны наблюдатель собирал крылья и другие части съеденного насекомого, с помощью которых определяли его стратегию защиты. Авторы разделяли четыре стратегии: подражающие листьям, подражающие коре дерева, зеленые генералисты (менее специализированные, чем имитирующие листья) и прячущиеся.

В первой группе у буроголового тамарина самки-дихроматы и самцы находили сходное число насекомых (0,29±0,03 насекомых в день на особь для самок и 0,36±0,01 — для самцов). В то же время, у усатого тамарина самки-трихроматы находили в три раза больше насекомых (0,3±0,06), чем их самцы (0,1±0,03). Авторы заметили, что эффективность нахождения добычи зависела от сезона: буроголовые тамарины находили больше добычи в период между январем и августом, чем в период между сентябрем и декабрем. Чтобы убрать сезонный эффект, авторы сравнили среднее количество найденной пищи у самок-дихроматов из группы 1 и у самок-трихроматов из группы 2 для буроголового тамарина. Получилась всё та же закономерность: самки-трихроматы ловили больше добычи (0,45±0,24), чем самки-дихроматы (0,23±0,03).

Различия между три- и дихроматами были выявлены не только в количестве пойманной добычи, но и в составе пищи. Дихроматы буроголового тамарина ловили достоверно больше насекомых, которые подражали листьям или коре деревьев. Напротив, в меню трихроматов буроголового тамарина достоверно чаще входили насекомые, которые прятались в укрытиях, а также зеленые генералисты. Такой же результат, хотя и недостоверный, получился для ди- и трихроматов у усатого тамарина. Наконец, сравнение размеров крыльев съеденных насекомых показало, что эти размеры не различаются у ди- и трихроматов. Например, для дихроматов буроголового тамарина размер крыльев съеденных насекомых был 706±186 мм2, а для трихроматов — 647±196 мм2.

Итак, впервые в полевых условиях убедительно показано, что, во-первых, обезьяны-трихроматы ловят больше насекомых, чем их сородичи-дихроматы, и, во-вторых, что у три- и дихроматов имеется разделение по пищевым нишам. Одни успешны в поиске прячущихся в укрытиях насекомых, тогда как другие умеют распознавать насекомых с покровительственной окраской. Авторы статьи считают, что полиморфизм по гену M/L опсина в популяциях обезьян Нового Света, скорее всего, не является нейтральным признаком, а поддерживается балансирующим отбором.

Предлагаются две гипотезы, объясняющие этот феномен. Одна из них говорит о том, что в целом трихромазия более выгодна, чем дихромазия, поэтому гетерозиготы в популяции получают преимущества. Но тогда возникает вопрос, почему не произошла дупликация гена M/L опсина у обезьян Нового Света, подобно тому, как это произошло у обезьян Старого Света. Вторая гипотеза объясняет полиморфизм так называемым частотно-зависимым отбором. Именно этой гипотезы придерживаются авторы обсуждаемой статьи. Разные особи в популяции могут делить пищевые ниши, что, в принципе, выгодно для популяции. Лесные биотопы состоят из крайне разнообразных зрительных ниш, и животные с различным цветовым зрением могут эффективно их использовать. Дихроматы успешнее охотятся в условиях пониженной освещенности, чем трихроматы. Различные типы дихроматов могут находить разные виды фруктов. Наконец, дихроматы оказываются более изощренными охотниками за животными с покровительственной окраской, чем их сородичи-трихроматы.

Источник: Andrew C. Smith, Alison K. Surridge, Mark J. Prescott, Daniel Osorio, Nicholas I. Mundy, Hannah M. Buchanan-Smith. Effect of colour vision status on insect prey capture efficiency of captive and wild tamarins (Saguinus spp.) // Animal Behaviour. Published online 28.12.2011.

См. также:

Мышиный мозг готов увидеть мир по-человечески, «Элементы», 29.03.2007.

Варвара Веденина

-

Новинки науки. New items of a science. (Новости науки. News of a science.)

Article «Golden Chief" Tomb Treasure Yields Clues to Unnamed Civilization».

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/12/111221-gold-panama-cano-chiefs-tombs-science

English:

For photos of the figurine on the first photo from above is a very interesting explanation of one of the ancient legends.

No less interesting is the geographical location of the location of this figurine and the locations of other similar figurines, as well as the origin of the legends related with a similar figurines.

По-русски:

Для фотографии фигурки на первом фото сверху есть очень интересное объяснение в одной из древних легенд.

Не менее интересным является и географическое место находки этой фигурки и расположение мест находок других подобных статуэток, а также происхождение легенд, связанных с подобными статуэтками.

"Pictures: "Extinct" Monkeys With Sideburns Found in Borneo".

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/01/pictures/120120-grizzled-langurs-discovery-monkeys-indonesia-animals

English:

No less interesting is the discovery and scientific justification for intermediates forms in the evolution theory of Charles Darwin. These intermediates forms have been found, but information about this has not been published.

In addition, there is a scientific theory that explains the origin of life on planet Earth. This theory is most corresponds to modern scientific knowledge in many fields (branches) of science, but it this a scientific theory also has not been published.

По-русски:

Не менее интересным является нахождение и научное обоснование промежуточных форм в теории эволюции Чарльза Дарвина. Эти промежуточные формы уже найдены, но информация об этом не опубликована.

Кроме того, имеется научная теория, которая объясняет происхождение жизни на планете Земля. Эта теория наиболее соответствует современным научным знаниям во многих отраслях науки, но эта научная теория также не опубликована.

«Ancient Popcorn Found—Made 2,000 Years Earlier Than Thought in Peru».

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/01/120119-national-popcorn-day-corn-peru-archaeology-food-science

English:

In my opinion, even more great scientific and practical interest is not so much the food of the ancient inhabitants of the territory of modern North and South America as a matter of their ancient technologies. According to information from a ancient texts, which were not all destroyed, the answers to this puzzle is very simple. These responses are also associated with a history of many nations. To understand the ancient texts is insufficient to know the dictionary of Yuri Valentinovich Knorozov and other similar dictionaries. In the writing system of many ancient peoples there is a total mystery, the understanding of which is the key to many mysteries of history and modernity.

По-русски:

По моему мнению, ещё больший научный и практический интерес представляет не столько еда древних жителей территорий современных Северной и Южной Америки, сколько вопрос их древних технологий. Судя по информации из древних текстов, которые оказались не все уничтожены, ответы на эту загадку очень простые. Эти ответы также связаны с историей многих народов. Для понимания древних текстов недостаточно знания словаря Юрия Валентиновича Кнорозова и знания других подобных словарей. В системе письма многих древних народов присутствует одна общая тайна, понимание которой даёт ключ к многим тайнам истории и современности.

http://twitter.com/easypayshop

http://twitter.com/konsyltacii_com

Keywords:

Новости науки,новинки науки,археология,история, древние технологии,язык древних народов, news of science,archeology,history, new items of a science,ancient technologies,language of a ancients, Notícias de Ciência,Новости науки,Science News,科学ニュース,科學新聞,Noticias de la Ciencia, اخر الاخبار العلمية ,Berita Sain, اخبار علمی,ข่าววิทยาศาสตร์,அறிவியல் செய்திகள்,సైన్స్ న్యూస్,Bilim Haberleri,Nouvelles de la Science, سائنس خبریں. -

Здорово!

Интересно, что и на людях были получены сходные результаты (http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pms.102.1.3-12). Есть и данные о том, что некоторые самки людей - тетрахроматы, в то время как у самцов, наследующих их мутантный аллель, может наблюдаться дальтонизм (почему это так, оказалось понять не так просто - вот здесь объясняется http://www.journalofvision.org/content/10/8/12.full). Так что тамарины - ну совсем как люди (или люди - как тамарины); увидеть кузнечика (или притаившегося хищника с покровительственной окраской?) для предков людей, судя по всему, было очень важным делом. Для "вредных" рецессивных аллелей аллели "дальтонизма" у людей и человекообразных обезьян имеют необычайно высокую частоту!

Последние новости

У усатого тамарина Saguinus mystax все самцы и часть самок в популяции — дихроматы, то есть имеют только два типа фоторецепторов, тогда как другая часть самок — трихроматы. Изображение с сайта www.blueanimalbio.com