Концепция плаща-невидимки может помочь двигаться в жидкости без сопротивления

После появления модели плаща-невидимки обнаружилось, что концепцию, лежащую в основе работы этого устройства, можно использовать также для проектирования «плащей» иного типа — маскирующих объекты от звуковых волн, волн на поверхности жидкости, землетрясений (сейсмических волн) и распространения тепла. Применив эту концепцию, американские физики-теоретики предложили модель устройства, с помощью которого объекты могут двигаться в жидкости без сопротивления, не оставляя при этом за собой характерного следа.

В физике довольно обыденна ситуация, когда подход, используемый для математического описания одного явления, затем применяют или пытаются применить для решения совершенно иных физических проблем. Например, идеи, лежащие в основе микроскопической теории сверхпроводимости, были успешно приспособлены для решения некоторых задач в физике элементарных частиц (см.: Нобелевская премия по физике — 2008, «Элементы», 10.10.2008).

Другой пример — теория суперструн, математический аппарат которой специалисты пытаются задействовать для описания физики конденсированного состояния вещества, в частности для объяснения высокотемпературной сверхпроводимости (см.: Идеи теории суперструн находят применение в физике конденсированного вещества, «Элементы», 08.07.2008).

Один из последних примеров такого плодотворного влияния — концепция плаща-невидимки. Плащом-невидимкой называют устройство, которое делает невидимым какой-либо объект для всего или для изначально заданного диапазона электромагнитных волн вне зависимости от того, под каким углом (углом обзора) эти волны «освещают» укрываемый предмет.

Его реализация стала возможной благодаря искусственно созданным анизотропным материалам (так называемым метаматериалам). Магнитная и электрическая проницаемости этих метаматериалов должны распределяться внутри них так, чтобы электромагнитная волна при попадании в такую среду «обходила» укрываемый объект, а затем восстанавливала свое первоначальное направление и свойства. В результате у стороннего наблюдателя, который принимает электромагнитное излучение, складывается впечатление, будто в процессе распространения волна никаких препятствий на своем пути не встречала.

Непосредственный расчет распределения электрических и магнитных свойств метаматериала, из которого конструируется плащ-невидимка, представляет собой поиск преобразования, трансформирующего декартову систему координат в такую систему координат, в которой огибающие траектории движения лучей излучения станут прямыми линиями, а укрываемая от посторонних глаз область просто-напросто исчезнет. Результатом этого поиска будут коэффициенты, связывающие старые декартовы координаты с новыми.

Далее с помощью системы уравнений Максвелла (они характеризуют электрические и магнитные свойства электромагнитных волн, движущихся в каком-либо веществе) на основе найденных коэффициентов вычисляются необходимые значения диэлектрической и магнитной проницаемостей вещества плаща-невидимки. Иными словами, формулы, описывающие преобразование одной (декартовой) системы координат в другую, позволяют определить желанное распределение электромагнитных характеристик метаматериала, двигаясь через который лучи будут обходить область, где находится объект.

Поскольку создание плаща-невидимки — это фактически математическая задача, очевидно, что не существует каких-либо ограничений на использование этого метода в других областях физики, где фигурируют волновые процессы — например, распространение звука или тепла. Единственная поправка, которая должна быть сделана при данном переходе, — это соответствующее уравнение, которое поможет правильно интерпретировать свойства необходимого метаматериала. Скажем, если речь идет о звуковых волнах, то вместо уравнения Максвелла должны быть уравнения акустики; для теплового процесса необходимо использовать уравнение теплопроводности и т. д.

И действительно, спустя год после публикации статьи с описанием схемы создании плаща-невидимки для электромагнитных волн, начали появляться теоретические работы, в которых рассчитывались свойства метаматериалов для укрытия объектов от звуковых волн.

Дальше — больше. Появились предложения использовать концепцию плаща-невидимки для конструирования метаматериалов с возможностью регулировать направление теплопередачи. Кроме того, были рассчитаны свойства метаматериала, который может помочь избежать разрушительного воздействия сейсмических волн.

Наконец, с помощью идей, лежащих в основе плаща-невидимки, на практике была реализована конструкция, укрывающая объект от волн на поверхности жидкости.

Вдохновленные этими примерами, американские физики-теоретики в своей статье предложили модель устройства, которое управляет потоками движущейся жидкости так, что тело, в ней находящееся, обладает идеальной обтекаемостью (не оставляет за собой характерный след) и, как следствие, имеет нулевое сопротивление при движении в жидкой среде.

Для достижения этого эффекта ученые окружили объект специальной пористой средой (рис. 1). По замыслу авторов статьи, эта среда должна пропускать через себя жидкость таким образом (и, соответственно, иметь такие свойства), чтобы структура течения жидкости не менялась после прохода через пористое вещество.

Здесь четко просматривается аналогия с плащом-невидимкой. Вместо метаматериала для плаща-невидимки — фотонных кристаллов и split-ring-контуров (массива крошечных, порядка длины волны микроволнового излучения, резонансных контуров с разрезами) — имеет место свой метаматериал — пористая среда, а силовые линии электромагнитного поля, которые специально искажаются метаматериалом так, чтобы их направление и плотность до и после прохода через плащ-невидимку были одинаковыми, теперь заменяются линиями потока жидкости. Задача авторов статьи состояла в нахождении таких параметров пористой среды (метаматериала), которые бы удовлетворили сформулированным выше условиям, то есть чтобы среда таким же образом деформировала линии потока.

Для решения этой проблемы ученые вооружились системой уравнений Бринкмана—Стокса, которая описывает течение жидкости в пористой среде. Эта система представляет собой комбинацию уравнений Навье—Стокса — главных уравнений гидродинамики — и закона Дарси, который характеризует процесс фильтрации жидкости через пористую среду.

Чтобы упростить дальнейшие вычисления, авторы статьи рассматривали непроницаемый для жидкости (для моделирования решено было выбрать воду) объект сферической формы радиуса a, который был окружен концентрической проницаемой пористой оболочкой с внешним радиусом b = 1 мм (рис. 1).

Еще одно упрощение касалось характера течения воды, в частности предполагалось, что оно является ламинарным, то есть, грубо говоря, в жидкости не образуются вихри (линии потока не завихряются). Более того, число Рейнольдса (безразмерный параметр, характеризующий течение жидкости, ламинарное оно или турбулентное) считается порядка 1. Иными словами, течение очень спокойное и не предвещает перехода в турбулентный режим (критическое значение числа Рейнольдса, при котором происходит переход от ламинарного течения к турбулентному, для такой геометрии составляет порядка 1000).

Если для плаща-невидимки рассчитываемыми свойствами метаматериала были диэлектрическая и магнитная проницаемость, то теперь ученым предстояло рассчитать такую характеристику среды, как пористость — безразмерный коэффициент, значение которого меняется от 0 (поры в материале полностью отсутствуют) до 1 (абсолютно пористый материал, недостижимая в реальности картина). В уравнении Бринкмана—Стокса этот параметр фактически «регулирует» направление течения жидкости через пористую среду, и потому именно его распределение в данном метаматериале необходимо найти таким, чтобы на выходе из пористой среды линии потока имели такую же структуру, как и на входе.

Численными методами эта задача была успешно решена. На рис. 2 представлено распределение радиальной и азимутальной компоненты коэффициента пористости искомого метаматериала для разных значений числа Рейнольдса.

На приведенных графиках нетрудно заметить, что коэффициент пористости почти во всей среде отрицательный, что как бы противоречит заявленному выше утверждению о положительности данной характеристики. Тем не менее полученное решение не противоречит здравому смыслу, если рассматривать пористый материал как активную среду, использующую энергию извне, чтобы ускорять или тормозить текущую через нее жидкость. С точки зрения технической реализации пористая среда должна иметь внутри себя миниатюрные насосы, которые бы стимулировали течение и компенсировали заданным образом градиенты давления, возникающие из-за перепада скоростей в пористой области. Стоит заметить, что такие микронасосы уже существуют (см. Zilin Chen, et al., 2005 и H. T. G. van Lintel, et al., 1988), так что предложение авторов не выглядит таким уж фантастическим.

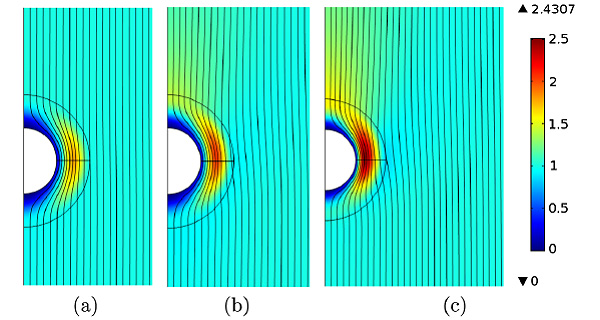

Теперь на основе вычисленного распределения коэффициента пористости можно продемонстрировать, как жидкость будет двигаться через пористый метаматериал (рис. 3).

Как видно, линии потока жидкости на выходе из пористой среды имеют ту же структуру, что и на входе. Полученный профиль обтекания указывает на то, что для совсем малых (меньше 1) значений числа Рейнольдса тело не оказывает движущейся жидкости какого-либо сопротивления: сопротивление практически равняется нулю (рис. 3а). Однако по мере увеличения числа Рейнольдса (фактически — скорости жидкости) результаты уже не столь впечатляющие. Для числа Рейнольдса равного 2,5 пористый метаматериал понижает силу сопротивления в 6 раз (по сравнению с тем, когда сфера не укрыта пористым метаматериалом), а для числа Рейнольдса 4,5 это уменьшение составляет скромные 50%.

Для больших значений числа Рейнольдса анализ не проводился, поскольку используемый авторами статьи подход для решения задачи не позволяет с необходимой точностью просчитывать уравнения Бринкмана—Стокса. По мере увеличения числа Рейнольдса изменяется и характер линий потока после обтекания тела — за телом начинает формироваться характерный след. Таким образом, эффективно «спрятать» объект от движущейся жидкости можно лишь для чисел Рейнольдса, значения которых не превышают 2,5.

Тем не менее ученые надеются, что предложенная ими идея использовать пористую среду для уменьшения силы сопротивления при движении тела через жидкость и ликвидации или уменьшения характерного следа может найти разнообразные применения в гидродинамике.

Источник: Yaroslav A. Urzhumov, David R. Smith. Fluid Flow Control with Transformation Media // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 107, 074501.

Юрий Ерин

-

Сложно всё как-то. Изобрели пушку, приплели к ней теорию суперструн, сейчас предлагают стрелять из неё по воробьям.

Отличие звука от света в том, что звук движется очень медленно, и мы можем просчитать на компьютере свой ответ на каждую отдельно взятую волну звука и активно менять этот ответ как просто механически меняя форму корабля. Также нет никаких квантовых заморочек. Т.е. было бы достаточно сделать адаптативную подвеску бортов корабля так чтобы с одной стороны волны гасить излучая их в противофазе, с другой - формировать. Да и вообще, звукогасители и гасители вибраций путём излучения звука в противофазе - это уже не сенсация.

Со светом ничего такое не выйдет: мы не можем менять свойства вещества с периодичностью частоты фотона, не можем передавать сигнал достаточно быстро чтобы не было задержки прохождения фотонной волны. Если уж авторы проводят параллели звук-свет, то уместней просчитать кораблик, плывущий в сверхтекущем гелии. Так чтобы он квантовые звуковые частицы-волны не рассеивал, или переизлучал так, чтобы не было заметно искажений. Тут уже никакие микронасосы не помогут.

Первое замечание - число Рейнольдса(Re) по сути - это отношение сил инерции с силам вязкозти (http://ru.wikipedia.org/wiki/Число_Рейнольдса). Это безразмерный коэффициент, действительно, зависящий от скорости, но скоростью НЕ являющийся! Этот коэффициент характеризует картину обтекания: если Re меньше критического - течение жидкости (или газа) ламинарное, если больше критического - обтекание становится турбулентным. Пожалуйста, не вводите читателей в заблуждение, и исправьте в тексте статьи и в примечании к рисунку 2!

Второе замечание. Кроме волнового сопротивления существует еще и профильное сопротивление, от которого никуда не деться. Так что утверждение о равенстве нулю сопротивления напоминает, как минимум, попытку построить перпетуум мобиле.

Третье замечание. Рассматриваемое устройство представляет собой по сути ламинаризатор - или устройство управления пограничным слоем. Я знаю, были попытки создать самолеты с активным управлением пограничным слоем. Пограничный слой или отсасывался через пористую поверхность, или сдувался. Пример - всем известный знаменитый МиГ-21 (серийно выпускался с 1959 года!)

И четвертое замечание. В статье совершенно не говорится о критическом Re. Результат счета математической модели лишь подсказывает нам, что на малых числах Рейнольдса обтекание ламинарное. Однако это было очевидно мне и без всякого счета! Было бы интересно сравнить картину обтекания с включенным устройством и выключеным. Я полагаю (интуитивно) что это устройство способно лишь отдалить турбулизацию потока, но не предотвратить его! То есть выгадать 2-3% сопротивления потоку, и то, в очень узком диапазоне скоростей. Именно об этом говорится в последних двух абзацах статьи, но как то невнятно.

-

1) Не спорю, но вместе с этим число Рейнольдса расчитывается иначе как произведение плотности жидкости на размер системы и на скорость течения жидкости (!) и делить на кинематическую вязкость. Вязкость и плотность здесь от скорости не зависят, поэтому можно говорить о числе Рейнольдса как о неком эквиваленте скорости течения (фраза в тексте новости "Однако по мере увеличения числа Рейнольдса (фактически (!) — скорости жидкости)". Я нигде не говорю о том, что число Рейнольдса и скорость жидкости одно и тоже.

А то, что число Рейнольдса характеризует течение жидкости, так об этом и так упоминается в тексте новости.

2) У Ландау-Лифшица в "Гидродинамике" есть глава, которая посвящена получению выражения для формулы Стокса из уравнений Навье-Стокса для шарика. Там расчитывается радиальная и азимутальная составляющая скорости обтекания шарика. Так вот, чтобы получить нулевой тензор напряжений и как следствие нулевую силу Стокса, необходимо занулить второе и третье слагаемое в этих составляющих (коэффициенты А и В в "Гидродинамике"). Собственно так и поступали авторы этой статьи, чтобы достичь необходимого результата по обтеканию.

3) А характерный след будет в любом случае, если не окружать объект пористой средой, потому что есть вязкость (парадок Д'Аламбера ведь возникает только лишь при нулевой вязкости). Поэтому, чтобы компенсировать диссипативный член в уравнении Бринкмана-Стокса подбирается соответствующий тензор пористости.-

Вы абсолютно правы, но я хотел бы просто добавить для неискушенных читателей - скорость входит в числитель формулы Re в первой степени. Там же, в числителе, находится и характерная длина (по сути, координата расматриваемого элементарного объема жидкости, который тело обтекает).

То есть получается - при обтекании некого тела скорость остается неизменной, но Re растет (поскольку координата плавно меняется от нуля до некой фиксированной длины, которую приблизительно можно выразить как длину поверхности. В нашем случае с шариком это половина длины окружности pi*R, где R - радиус шарика).

Физический смысл всей этой "магии" крайне прост. Если элементарный обьем жижкости в своем течении достигнет критической величины Re - мы можем ожидать, что картина течения для этого элементарного объема кардинально поменяется - из ламинарного он окажется турбулентным! Таким образом, можно трактовать критическое число Рейнольдса и как координату перехода из ламинарного течения в турбулентное для нашего элементарного объема жидкости..-

"при обтекании некого тела скорость остается неизменной"

То есть при движении по криволинейной траектории скорость та же, что и по прямой? Для света это означает разность фаз и, следовательно, изменение направления волнового фронта - нет невидимки. Для потока это означает, что по внутренним слоям будет доставляться меньше жидкости в тот же объем. Есть след после тела.

"Вся магия" в том, что движение относительно тела по внутренним слоям происходит быстрее, чем вдали от тела. Причем ровно на столько, насколько длиннее путь обтекания.

Однако есть загвоздка. Слой непосредственно прилегающий к оси тела испытывает скачок направления в точке смыкания (и размыкания). А это катастрофа для невидимки и движения без следа.-

пожалуйста, не занимайтесь грубым выдиранием цитат из контекста, и посмотрите, пожалуйста, на формулу числа Рейнольдса

имелось ввиду всего лишь обтекание некого тела единичным объемом жидкости. для этого единичного объема число Рейнольдса действительно растет, поскольку увеличивается координата. этот пример должен был проиллюстрировать всего лишь, что число Рейнольдса нельзя ставить в соответствие скорости движения этого единичного обьема.

число Рейнольдса - это критерий для гидравлики - и только! Вы зачем-то сюда еще и распространение света приплели...-

При чем тут грубое выдирание? Вы даете изначально неверную посылку - "скорость при обтекании остается неизменной" хоть для единичного объема.

А число рейнольдса (и особенно критическое число рейнольдса) вообще интегральная (и эмпирическая) характеристика. То есть использовать её к описанию деталей процесса вообще некорректно.

Распространение света от концепции плаща-невидимки.

Пожалуйста, пытайтесь вникнуть в логику рассуждений собеседника.-

Вы, даже не глянув не формулу, тут же пустились во все тяжкие.

Грубое выдирание в том, что цитировать-то надо до конца.

Повторяю ВТОРОЙ РАЗ:"при обтекании некого тела скорость остается неизменной, НО Re растет (поскольку координата плавно меняется от нуля до некой фиксированной длины, которую приблизительно можно выразить как длину поверхности."

-

-

-

-

-

Для движения в воде не требуется "прозрачность" со всех сторон. Только по ходу движения. По сути это водометный движитель с множеством сопел.

След он может не оставлять, а вот отсутствие сопротивления можно принять только в каком-то абстрактном смысле.

Т.е. в терминах этой модели речь должна идти о создании "электронов-невидимок".

-

Сверхпроводящие электроны, объединённые в пары, и так как бы не видят кристаллическую решётку. Чтобы получить более высокую критическую температуру, надо создавать более прочную связь в куперовской паре.

А так, вообще говоря, есть теоретическая статья,где люди предлагают модель плаща-невидимки для холодных атомов http://prl.aps.org/abstract/PRL/v100/i12/e123002

Последние новости