Ион ОН+ найден в межзвездном пространстве

Немецкие ученые с помощью 12-метрового радиотелескопа «Апекс», установленного в пустыне Атакама, обнаружили в самом крупном газопылевом облаке центральной части Галактики — Стрельце B2 — ион гидроксила ОН+. Впервые это химическое соединение найдено за пределами Солнечной системы. Это еще и первое наблюдение ОН+ сквозь земную атмосферу с помощью наземного инструмента.

Поиски различных химических соединений в межзвездной среде ведутся уже около 80 лет. Основной инструмент, применяемый при этих работах, — радиотелескоп. По мере того как астрономы открывают всё новые и новые многоатомные молекулы, наблюдения постепенно переходят во всё более короткий участок радиоволн, где длина волны электромагнитного излучения порядка миллиметра.

Сегодня исследователи проверяют участок спектра с еще более коротким волнами — порядка 0,1–0,3 мм, это так называемый субмиллиметровый диапазон (подробнее об электромагнитном спектре см. здесь).

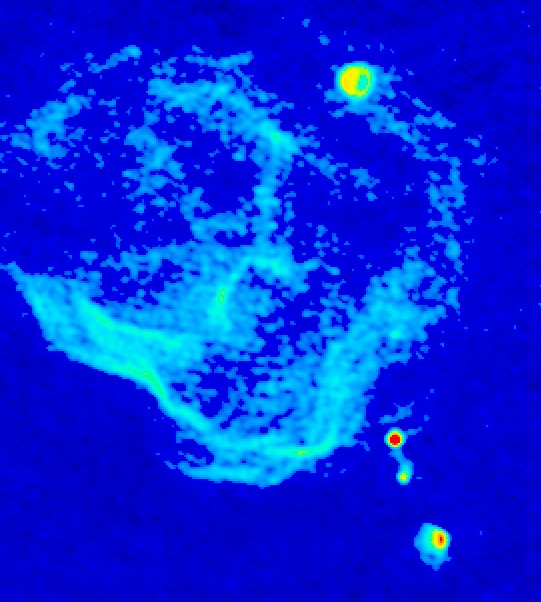

Линии поглощения иона гидроксила были обнаружены учеными из Института радиоастрономии им. Макса Планка (Бонн, Германия) в спектре газопылевого облака Стрелец B2. Наблюдения проводились на 12-метровом радиотелескопе «Апекс» (APEX, Atacama Pathfinder Experiment, предвестник будущей обсерватории ALMA), установленном в высокогорной чилийской пустыне (см. рис. 1). Специально для этого телескопа Институт радиоастрономии построил очень чувствительный приемник CHAMP+, способный принимать межзвездное излучение на границе окна прозрачности земной атмосферы вблизи длины волны 0,1 мм (см. пояснение на рис. 2).

Работы проводились при отличной погоде — величина осаждаемой влаги в атмосфере составляла всего 0,6 мм.

Осаждаемая влага (ОВ) — величина, которая характеризует количество воды, содержащееся в вертикальном столбике сечением 1 см2 от поверхности Земли до верхнего края атмосферы. Измеряется в миллиметрах — такой высоты получился бы этот столбик, если мысленно сконденсировать все водяные пары в нём. На сайте телескопа «Апекс» можно посмотреть, как меняется величина ОВ (pwv) в течение года и как меняется прозрачность атмосферы при разных значениях ОВ. На сайте Института вычислительной математики РАН можно посмотреть карты и узнать, как изменяется это величина в течение года во всем мире.

Чем же объяснить интерес исследователей к такому простому соединению, как ОН+? Ведь на сегодняшний день основное внимание уделяется поиску сложных молекул и аминокислот! Например, два года назад эта же группа ученых в облаке Стрелец B2 обнаружила молекулу аминоацетонитрила NH2CH2CN — «предшественника» простейшей аминокислоты глицина.

Ион гидроксила ОН+ является звеном цепочек химических реакций образования воды в межзвездной среде, главная из которых выглядит так:

H3+ + O → ОН+ + H2,

ОН+ + H2 → H2O+ + H,

H2O+ + H2 → H3O+ + H,

H3O+ + e– → H2O + H,

где H2 — это молекула водорода, а e– — свободный электрон. Зная, каково содержание ионов — промежуточных звеньев этой цепочки, — ученые надеются понять, в каких молекулярных облаках может образовываться вода и в каком количестве, а в каких — нет. Это еще одна из составляющих поиска жизни в космосе и исследования ее происхождения на Земле. Если взять столбик сечением 1 см2 и «проткнуть» им межзвездное облако Стрелец В2 насквозь, то наберется порядка 1015 молекул — тысяча триллионов!

Эта величина называется «лучевой концентрацией» или иногда «колонковой плотностью» — количество тех или иных частиц (молекул, ионов, атомов) на луче зрения в столбике с сечением 1 см2. Из астрономических наблюдений часто сложно определить непосредственно концентрацию частиц — их количество в единице объема. Причина в удаленности космических объектов от Земли и невозможности определения их размеров линейкой, лазерным дальномером и т. п. Конечно, если удается оценить физический размер источника излучения, то перейти к объемной концентрации частиц можно простым делением лучевой на этот размер. Если мысленно сконденсировать частицы в столбике единичного сечения, то получится величина — аналог осаждаемой влаги в атмосфере Земли.

Содержание ионов гидроксила в этом облаке оказалось примерно в 100 раз меньше, чем нейтрального гидроксила OH, в тысячи раз меньше, чем простого атомарного кислорода O, и всего в 40 раз меньше, чем воды. Эти значения говорят о том, что эта цепочка реакций образования воды (см. выше) действительно работает.

Астрофизикам мало знать, что те или иные химические соединения содержатся в космических объектах — межзвездных облаках, звездах, галактиках. Необходимо также иметь теорию того, как эти соединения образуются в различных физических условиях, таких как температура и плотность газа, содержание частиц пыли в нём, интенсивность поля излучения, скорость ионизации газа УФ- и рентгеновскими квантами, а также космическими лучами и многое другое. Тогда, зная спектр излучения и химический состав наблюдаемого космического объекта, можно решить обратную задачу — узнать физические условия в этом объекте. О решении этой задачи для коричневых карликов «Элементы» уже писали (см. Молекулы в дисках вокруг коричневых карликов: указания для будущих открытий, 07.07.2008).

Авторы наблюдений также сравнили свои данные с результатами теоретического моделирования. Они выяснили, что теоретики недооценивают содержание ОН+ в межзвездных облаках примерно на порядок величины. Сегодня ясно, что количество иона гидроксила, как и многих других молекул, зависит от эффективности, с которой молекулы водорода Н2 поглощают разрушительное ультрафиолетовое излучение от звезд. Содержание Н2 существенно больше (в тысячи, сотни и миллионы раз), чем других видов соединений, они поглощают ультрафиолет, создавая «щит» для межзвездного оксида углерода, воды, аммиака и других молекул. Но кроме ультрафиолета важную роль играют рентгеновское излучение и космические лучи, которые также могут ионизовать среду и разрушить молекулы. С другой стороны, при полном отсутствии источников ионизации в облаке исчезнут заряженные частицы, без которых химические превращения становятся неэффективными. Каков должен быть баланс между всеми этими источниками высокоэнергичных фотонов и частиц, чтобы модели теоретиков для иона гидроксила дали тот же результат, что и данные наблюдений, еще предстоит выяснить. Пока же ни пионерские астрохимические работы 70-х годов, ни современные модели ответа на этот вопрос не дают.

Для поиска излучения OH+ телескоп специально был настроен на длину волны около 0,1 мм, и астрономы дождались подходящих атмосферных условий. Но очень часто новые химические соединения — молекулы и ионы — в межзвездной среде обнаруживаются в результате другого типа наблюдений — получения спектров космического источника в широком интервале длин волн. Тогда есть шанс среди множества спектральных линий отождествить ту, которая не наблюдалась раньше. Существуют специальные базы данных, в которых указывается, какое химическое соединение и в каком состоянии возбуждения дает ту или иную линию в спектре. В этих базах фиксируется частота линии, а также другая полезная информация — название телескопа, имя наблюдателя и космического источника, где линия была обнаружена впервые. Хороший пример — база данных Национального института стандартов и технологий США, вот уже более 15 лет поддерживаемая др. Франком Ловасом (Frank J. Lovas). А свежий пример интересного спектра со множеством линий показан на рис. 5.

Тот факт, что ОН+ был обнаружен в межзвездной среде, вновь говорит нам об общности химических компонентов в Солнечной системе и вне ее. Впервые ион гидроксила был обнаружен в ядре кометы Галлея в 1986 году космическим аппаратом «Джотто». Так что результат боннских ученых — это еще и первое наблюдение ОН+ сквозь земную атмосферу с помощью наземного инструмента. В 2004-м и 2007 годах уже предпринимались попытки зарегистрировать линии ОН+ в межзвездных облаках, но обе они были признаны неудачными из-за недостаточной чувствительности приемников излучения. Теперь же наземные наблюдения в обсерваториях с прекрасным астроклиматом даже на границе окна прозрачности земной атмосферы приносят впечатляющие результаты.

Источник: F. Wyrowski, K. M. Menten, R. Güsten, A. Belloche. First interstellar detection of OH+ (доступен как arXiv:1004.2627), для публикации в журнале Astronomy and Astrophysics.

Мария Кирсанова

Последние новости